Полная версия

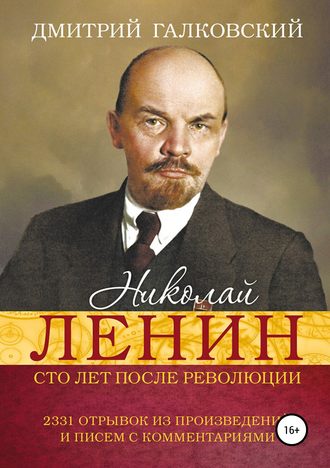

Николай Ленин. Сто лет после революции. 2331 отрывок из произведений и писем с комментариями

«Как чуть не потухла „Искра“?»

Приехал я сначала в Цюрих, приехал один и не видевшись раньше с Потресовым. В Цюрихе Аксельрод встретил меня с распростертыми объятиями, и я провел два дня в очень задушевной беседе. Беседа была как между давно не видавшимися друзьями: обо всем и о многом прочем, без порядка, совершенно не делового характера. По деловым вопросам Аксельрод вообще мало что mitsprechen kann11; заметно было, что он тянет сторону Плеханова, заметно по тому, как он настаивал на устройстве типографии для журнала в Женеве. Вообще же Аксельрод очень «льстил» (извиняюсь за выражение), говорил, что для них ВСЁ связано с нашим предприятием, что это для них возрождение, что «мы» теперь получим возможность и против крайностей Плеханова спорить – это последнее я особенно заметил, да и вся последующая «гистория» показала, что это особенно замечательные слова были.

Приезжаю в Женеву. Потресов предупреждает, что надо быть очень осторожным с Плехановым, который страшно возбуждён расколом и подозрителен. Беседы с этим последним действительно сразу показали, что он действительно подозрителен, мнителен и rechthaberisch до nec plus ultra12. Я старался соблюдать осторожность, обходя «больные» пункты, но это постоянное держание себя настороже не могло, конечно, не отражаться крайне тяжело на настроении. От времени до времени бывали и маленькие «трения» в виде пылких реплик Плеханова на всякое замечаньице, способное хоть немного охладить или утишить разожжённые (расколом) страсти. Были «трения» и по вопросам тактики журнала: Плеханов проявлял всегда абсолютную нетерпимость, неспособность и нежелание вникать в чужие аргументы и притом неискренность, именно неискренность. Наши заявления, что мы обязаны быть ЕЛИКО ВОЗМОЖНО снисходительны к Струве, ибо МЫ САМИ не без вины в его эволюции: мы сами, и ПЛЕХАНОВ В ТОМ ЧИСЛЕ, не восстали тогда, когда надо было восстать (1895, 1897). Плеханов абсолютно не хотел признать своей, хотя бы малейшей, вины, отделываясь явно негодными аргументами, ОТСТРАНЯЮЩИМИ, а не разъясняющими вопрос. В товарищеской беседе между будущими соредакторами эта… дипломатичность поражала крайне неприятно: зачем обманывать себя, говоря, что в 1895 г. ему, Плеханову, будто бы было «приказано» (??) «не стрелять» (в Струве), а он привык делать, что приказано (похоже на то!). Зачем обманывать себя, уверяя, что в 1897 г. (когда Струве писал в «Новом Слове» о своей цели опровергнуть одно из основных положений марксизма) он, Плеханов, не выступал против, ибо абсолютно не понимает (и никогда не поймет) полемики в одном журнале между сотрудниками. Эта неискренность страшно раздражала тем более, что Плеханов старался в спорах представить дело так, будто мы не хотим беспощадной войны со Струве, будто мы хотим «всё примирить» и проч. Горячие споры шли и о полемике на страницах журнала вообще: Плеханов был против этого и слушать не хотел наших аргументов. К «союзникам» он проявлял ненависть, доходившую до неприличия (заподозривание в шпионстве, обвинение в гешефтмахерстве, в прохвостничестве, заявления, что он бы «расстрелял», не колеблясь, подобных «изменников» и т. п.). Самые отдалённые намеки на то, что и он впал в крайности (напр., мой намек на опубликование частных писем и на неосторожность этого приёма), приводили Плеханова прямо в отчаянное возбуждение и заметное раздражение. <…>

Так шло дело до съезда всей группы «Освобождение труда». Наконец, приехал Аксельрод, и устроился съезд. По вопросу об отношении нашем к Еврейскому союзу (Бунду) Плеханов проявляет феноменальную нетерпимость, объявляя его прямо не социал-демократической организацией, а просто эксплуататорской, эксплуатирующей русских, говоря, что наша цель – вышибить этот Бунд из партии, что евреи – сплошь шовинисты и националисты, что русская партия должна быть русской, а не давать себя «в пленение» «колену гадову» и др. Никакие наши возражения против этих неприличных речей ни к чему не привели и Плеханов остался всецело при своём, говоря, что у нас просто недостаёт знаний еврейства, жизненного опыта в ведении дел с евреями. Никакой резолюции по этому вопросу принято не было. Читали вместе на съезде «заявление»: Плеханов держал себя странно, молчал, никаких изменений не предложил, не восстал против того, что там допускается полемика, вообще точно отстранялся, именно отстранился, не желал участвовать и только вскользь, мимоходом, бросил ядовитое и злое замечание, что он-то бы (они-то бы, т. е. группа «Освобождение труда», в коей он диктатор) уж, конечно, не такое заявление написал. Вскользь брошенное, кстати прибавленное к какой-то фразе иного содержания, это замечание Плеханова меня особенно неприятно поразило: идёт совещание соредакторов, и вот один из соредакторов (которого ДВА раза просили дать свой проект заявления или проект исправления нашего заявления) не предлагает никаких изменений, а только саркастически замечает, что он-то бы уж, конечно, не так писал (не так робко, скромно, оппортунистически – хотел он сказать). Это уже ясно показывало, что нормальных отношений между ним и нами не существует. Далее – обхожу менее важные вопросы съезда – ставится вопрос об отношении к Струве и Туган-Барановскому. Мы стоим за УСЛОВНОЕ приглашение (нас неизбежно толкала на это резкость Плеханова: мы хотели этим показать, что желаем иного отношения. Невероятная резкость Плеханова просто как-то инстинктивно толкает на протест, на защиту его противников. Засулич очень тонко заметила, что Плеханов всегда полемизирует так, что вызывает в читателе сочувствие к своему противнику). Плеханов очень холодно и сухо заявляет о своем полном несогласии и демонстративно молчит в течение всех наших довольно долгих разговоров с Аксельродом и Засулич, которые не прочь и согласиться с нами. Всё утро это проходит под какой-то крайне тяжелой атмосферой: дело безусловно принимало такой вид, что Плеханов ставит ультиматум – или он или приглашать этих «прохвостов». Видя это, мы оба с Потресовым решили уступить и с самого начала вечернего заседания заявили, что «по настоянию Плеханова» отказываемся. Встречено это заявление было молчанием (точно это и само собою подразумевалось, что мы не можем не уступить!). Нас порядочно раздражила эта «атмосфера ультиматумов» (как формулировал позже Потресов) – желание Плеханова властвовать неограниченно проявлялось очевидно. Раньше, когда мы частным образом беседовали о Струве (Плеханов, Потресов, Засулич и я, в лесу, гуляя вечером), Плеханов заявил после горячего спора, кладя мне руку на плечо: «я ведь, господа, не ставлю условий, там обсудим всё это на съезде сообща и решим вместе». Тогда это меня очень тронуло. Но оказалось, что на съезде вышло как раз обратное: на съезде Плеханов отстранился от товарищеского обсуждения, сердито молчал и своим молчанием явно «СТАВИЛ УСЛОВИЕ». Для меня это было резким проявлением неискренности (хотя я сразу и не сформулировал ещё так ясно своих впечатлений), а Потресов прямо заявил: «я ему не забуду этой уступки!». Наступает суббота. Я не помню уже точно, о чём говорили в этот день, но вечером, когда мы шли все вместе, разгорелся новый конфликт. Плеханов говорил, что надо заказать одному лицу (которое ещё не выступало в литературе, но в коем Плеханов хочет видеть философский талант. Я этого лица не знаю; известно оно своим слепым преклонением пред Плехановым13) статью на философскую тему, и вот Плеханов говорит: я ему посоветую начать статью замечанием против Каутского – хорош-де гусь, который уже «критиком» сделался, пропускает в «Neue Zeit» философские статьи «критиков» и не даёт полного простора «марксистам» (сиречь Плеханову). Услышав о проекте такой резкой выходки против Каутского (приглашённого уже в сотрудники журнала), Потресов возмутился и горячо восстал против этого, находя это неуместным. Плеханов надулся и озлобился, я присоединился к Потресову. Аксельрод и Засулич молчали. Через полчасика Плеханов уехал (мы шли его провожать на пароход), причем последнее время он сидел молча, чернее тучи. Когда он ушёл, у нас всех сразу стало как-то легче на душе и пошла беседа «по-хорошему». На другой день, в воскресенье (сегодня 2 сентября, воскресенье. Значит, это было ТОЛЬКО неделю тому назад!!! А мне кажется, что это было с год тому назад! Настолько уже это отошло далеко!), собрание назначено не у нас, на даче, а у Плеханова. Приезжаем мы туда, – Потресов приехал сначала, я после. Плеханов высылает Аксельрода и Засулич сказать Потресову, что он, Плеханов, отказывается от соредакторства, а хочет быть простым сотрудником: Аксельрод ушел, Засулич совсем растерянно, сама не своя, бормочет Потресову: «Жорж недоволен, не хочет»… Вхожу я. Мне отпирает Плеханов и подаёт руку с несколько странной улыбкой, затем уходит. Я вхожу в комнату, где сидят Засулич и Потресов со странными лицами. Ну, что же, господа? – говорю я. Входит Плеханов и зовёт нас в свою комнату. Там он заявляет, что лучше он будет сотрудником, простым сотрудником, ибо иначе будут только трения, что он смотрит на дело, видимо, иначе, чем мы, что он понимает и уважает нашу, партийную, точку зрения, но встать на неё не может. Пусть редакторами будем мы, а он сотрудником. Мы совершенно опешили, выслушав это, прямо-таки опешили и стали отказываться. Тогда Плеханов говорит: ну, если вместе, то как же мы голосовать будем; сколько голосов? – Шесть. – Шесть неудобно. – «Ну, пускай у Плеханова будет 2 голоса, – вступается Засулич, – а то он всегда один будет, – два голоса по вопросам тактики». Мы соглашаемся. Тогда Плеханов берёт в руки бразды правления и начинает в тоне редактора распределять отделы и статьи для журнала, раздавая эти отделы то тому, то другому из присутствующих – тоном, не допускающим возражений. Мы сидим все, как в воду опущенные, безучастно со всем соглашаясь и не будучи ещё в состоянии переварить происшедшее. Мы чувствуем, что оказались в дураках, что наши замечания становятся всё более робкими, что Плеханов «отодвигает» их (не опровергает, а отодвигает) всё легче и всё небрежнее, что «новая система» de facto всецело равняется полнейшему господству Плеханова и что Плеханов, отлично понимая это, не стесняется господствовать вовсю и не очень-то церемонится с нами. Мы сознавали, что одурачены окончательно и разбиты наголову, но ещё не реализовали себе вполне своего положения. Зато, как только мы остались одни, как только мы сошли с парохода и пошли к себе на дачу, – нас обоих сразу прорвало, и мы разразились взбешенными и озлобленнейшими тирадами против Плеханова.

Но, прежде чем излагать содержание этих тирад и то, к чему они привели, я сделаю сначала маленькое отступление и вернусь назад. Почему нас так возмутила идея полного господства Плеханова (независимо от ФОРМЫ его господства)? Раньше мы всегда думали так: редакторами будем мы, а они – ближайшими участниками. Я предлагал так формально и ставить с самого начала (ещё с России), Потресов предлагал не ставить формально, а действовать лучше «по-хорошему» (что сойдет-де на то же), – я соглашался. Но оба мы были согласны, что редакторами должны быть мы как потому, что «старики» крайне нетерпимы, так и потому, что они не смогут аккуратно вести черную и тяжёлую редакторскую работу: только эти соображения для нас и решали дело, идейное же их руководство мы вполне охотно признавали. Разговоры мои в Женеве с ближайшими товарищами и сторонниками Плеханова из молодых (члены группы «Социал-демократ», старинные сторонники Плеханова, работники, не рабочие, а работники, простые, деловые люди, всецело преданные Плеханову), разговоры эти вполне укрепили меня (и Потресова) в мысли, что именно так должны мы ставить дело: эти сторонники сами заявляли нам, без обиняков, что редакция желательна в Германии, ИБО ЭТО СДЕЛАЕТ НАС НЕЗАВИСИМЕЕ ОТ ПЛЕХАНОВА, что если старики будут держать в руках фактическую редакторскую работу, это будет равносильно страшным проволочкам, а то и провалу дела. И Потресов по тем же соображениям стоял БЕЗУСЛОВНО за Германию.

Я остановился, в своём описании того, как чуть было не потухла «Искра», на нашем возвращении домой вечером в воскресенье 26 августа нового стиля. Как только мы остались одни, сойдя с парохода, мы прямо-таки разразились потоком выражений негодования. Нас точно прорвало, тяжёлая атмосфера разразилась грозой. Мы ходили до позднего вечера из конца в конец нашей деревеньки, ночь была довольно тёмная, кругом ходили грозы и блистали молнии. Мы ходили и возмущались. Помнится, начал Потресов заявлением, что личные отношения к Плеханову он считает теперь раз навсегда прерванными и никогда не возобновит их: деловые отношения останутся, – лично я с ним fertig14. Его обращение оскорбительно – до такой степени, что заставляет нас подозревать его в очень «нечистых» мыслях по отношению к нам (т.е., что он мысленно приравнивает нас к Streber’ам15). Он нас третирует и т. д. Я поддерживал всецело эти обвинения. Мою «влюблённость» в Плеханова тоже как рукой сняло, и мне было обидно и горько до невероятной степени. Никогда, никогда в моей жизни я не относился ни к одному человеку с таким искренним уважением и почтением, veneration16, ни перед кем я не держал себя с таким «смирением» – и никогда не испытывал такого грубого «пинка». А на деле вышло именно так, что мы получили пинок: нас припугнули, как детей, припугнули тем, что взрослые нас покинут и оставят одних, и, когда мы струсили (какой позор!), нас с невероятной бесцеремонностью отодвинули. Мы сознали теперь совершенно ясно, что утреннее заявление Плеханова об отказе его от соредакторства было простой ловушкой, рассчитанным шахматным ходом, западнёй для наивных «пижонов»: это не могло подлежать никакому сомнению, ибо если бы Плеханов искренне боялся соредакторства, боялся затормозить дело, боялся породить лишние трения между вами, – он бы никоим образом не мог, минуту спустя, обнаружить (и грубо обнаружить), что его СОредакторство совершенно равносильно его ЕДИНОредакторству. Ну, а раз человек, с которым мы хотим вести близкое общее дело, становясь в интимнейшие с ним отношения, раз такой человек пускает в ход по отношению к товарищам шахматный ход, – тут уже нечего сомневаться в том, что это человек нехороший, именно нехороший, что в нем сильны мотивы личного, мелкого самолюбия и тщеславия, что он – человек неискренний. Это открытие – это было для нас настоящим открытием! – поразило нас как громом потому, что мы оба были до этого момента влюблены в Плеханова и, как любимому человеку, прощали ему всё, закрывали глаза на все недостатки, уверяли себя всеми силами, что этих недостатков нет, что это – мелочи, что обращают внимание на эти мелочи только люди, недостаточно ценящие принципы. И вот, нам самим пришлось наглядно убедиться, что эти «мелочные» недостатки способны отталкивать самых преданных друзей, что никакое убеждение в теоретической правоте неспособно заставить забыть его ОТТАЛКИВАЮЩИЕ качества. Возмущение наше было бесконечно велико: идеал был разбит, и мы с наслаждением попирали его ногами, как свергнутый кумир: самым резким обвинениям не было конца. Так нельзя! решили мы. Мы не хотим и не будем, НЕ МОЖЕМ работать вместе при таких условиях. Прощай, журнал! Мы бросаем всё и едем в Россию, а там наладим дело заново и ограничимся газетой. Быть пешками в руках этого человека мы не хотим; товарищеских отношений он не допускает, не понимает. Брать Н А СЕБЯ редакторство мы не решаемся, да притом это было бы теперь просто противно, это выходило бы именно так, как будто бы мы гнались только за редакторскими местечками, как будто бы мы были Streber’ами, карьеристами, как будто бы и в нас говорило такое же тщеславие, только калибром пониже… Трудно описать с достаточной точностью наше состояние в этот вечер: такое это было сложное, тяжёлое, мутное состояние духа! Это была настоящая драма, целый разрыв с тем, с чем носился, как с любимым детищем, долгие годы, с чем неразрывно связывал всю свою жизненную работу. И всё оттого, что мы были раньше влюблены в Плеханова: не будь этой влюбленности, относись мы к нему хладнокровнее, ровнее, смотри мы на него немного более со стороны, – мы иначе бы повели себя с ним и не испытали бы такого, в буквальном смысле слова, краха, такой «нравственной бани», по совершенно верному выражению Потресова. Это был самый резкий жизненный урок, обидно-резкий, обидно-грубый. Младшие товарищи «ухаживали» за старшим из громадной любви к нему, – а он вдруг вносит в эту любовь атмосферу интриги и заставляет их почувствовать себя не младшими братьями, а дурачками, которых водят за нос, пешками, которые можно двигать по произволу, а то так даже и неумелыми Streber’ами, которых надо посильнее припугнуть и придавить. И влюблённая юность получает от предмета своей любви горькое наставление: надо ко всем людям относиться «без сентиментальности», надо держать камень за пазухой. Бесконечное количество таких горьких слов говорили мы в тот вечер. Внезапность краха вызывала, естественно, немало и преувеличений, но в основе своей эти горькие слова были верны. Ослеплённые своей влюблённостью, мы держали себя в сущности как РАБЫ, а быть рабом – недостойная вещь, и обида этого сознания во сто крат увеличивалась ещё тем, что нам открыл глаза «он» самолично на нашей шкуре…

Мы пошли, наконец, по своим комнатам спать с твёрдым решением завтра же высказать Плеханову наше возмущение, отказаться от журнала и уехать, оставив одну газету, а журнальный материал издавать брошюрами: дело от этого не пострадает, мол, а мы избавимся от ближайших отношений к «этому человеку».

На другой день просыпаюсь раньше обыкновенного: меня будят шаги по лестнице и голос Аксельрода, который стучится в комнату Потресова. Я слышу, как Потресов откликается, отворяет дверь – слышу это и думаю про себя: хватит ли духу у Потресова сказать все сразу? а лучше сразу сказать, необходимо сразу, не тянуть дела. Умывшись и одевшись, вхожу к Потресову, который умывается. Аксельрод сидит на кресле с несколько натянутым лицом. «Вот, Ульянов, – обращается ко мне Потресов, – я сказал Аксельроду о нашем решении ехать в Россию, о нашем убеждении, что так вести дело нельзя». Я вполне присоединяюсь, конечно, и поддерживаю Потресова. Аксельроду мы, не стесняясь, рассказываем всё, настолько не стесняясь, что Потресов даже говорит, что мы подозреваем, что Плеханов считает нас Streber’ами. Аксельрод вообще полусочувствует нам, горько качая головой и являя вид до последней степени расстроенный, растерянный, смущённый, но тут энергично протестует и кричит, что это-то уж неправда, что у Плеханова есть разные недостатки, но этого-то нет, что тут уже не он несправедлив к нам, а мы – к нему, что до сих пор он готов был сказать Плеханову: «видишь, что ты наделал – расхлебывай сам, я умываю руки», а теперь он не решается, ибо видит и у нас несправедливое отношение. Его уверения, конечно, произвели на нас мало впечатления, и бедный Аксельрод имел совсем жалкий вид, убеждаясь, что наше решение – твердо.

Мы вышли вместе и пошли предупреждать Засулич. Надо было ждать, что она примет известие о «разрыве» (ведь дело принимало именно вид разрыва) особенно тяжело. Я боюсь даже – говорил накануне Потресов – совершенно серьёзно боюсь, что она покончит с собой…

Никогда не забуду я того настроения духа, с которым выходили мы втроём: «мы точно за покойником идём», сказал я про себя. И действительно, мы шли, как за покойником, молча, опуская глаза, подавленные до последней степени нелепостью, дикостью, бессмысленностью утраты. Точно проклятье какое-то! Всё налаживалось к лучшему – налаживалось после таких долгих невзгод и неудач, – и вдруг налетел вихрь – и конец, и всё опять рушится. Просто как-то не верилось самому себе (точь-в-точь как не веришь самому себе, когда находишься под свежим впечатлением смерти близкого человека!) – неужели это я, ярый поклонник Плеханова, говорю о нём теперь с такой злобой и иду, с сжатыми губами и с чертовским холодом на душе, говорить ему холодные и резкие вещи, объявлять ему почти что о «разрыве отношений»? Неужели это не дурной сон, а действительность?

Это впечатление не проходило и во время разговора с Засулич. Она не проявляла особенно резко возбуждения, но видно было, что угнетена была страшно, и упрашивала, молила почти что, нельзя ли нам всё же отказаться от нашего решения, нельзя ли попробовать, может быть, на деле не так страшно, за работой наладятся отношения, за работой не так видны будут отталкивающие черты его характера… Это было до последней степени тяжело – слушать эти искренние просьбы человека, слабого пред Плехановым, но человека безусловно искреннего и страстно преданного делу, человека, с «героизмом раба» (выражение Потресова) несущего ярмо плехановщины. До такой степени тяжело было, что ей-богу временами мне казалось, что я расплачусь… Когда идёшь за покойником, – расплакаться всего легче именно в том случае, если начинают говорить слова сожаления, отчаяния…

Ушли мы от Аксельрода и Засулич. Ушли, пообедали, отправили в Германию письма, что мы туда едем, чтобы МАШИНУ ПРИОСТАНОВИЛИ, даже телеграмму об этом отправили (ещё ДО разговора с Плехановым!!), и ни у одного из нас не шевельнулось сомнение в нужности того, что мы делали.

После обеда идём опять в назначенный час к Аксельроду и Засулич, у коих уже должен был быть Плеханов. Подходим, они все трое выходят. Здороваемся молча – впрочем, Плеханов старается вести сторонний разговор (мы просили Аксельрода и Засулич предупредить его, так что он уже всё знает) – возвращаемся в комнату и садимся. Потресов начинает говорить – сдержанно, сухо и кратко, что мы отчаялись в возможности вести дело при таких отношениях, КАКИЕ определились вчера, что решили уехать в Россию посоветоваться с тамошними товарищами, ибо на себя уже не берем решения, что от журнала приходится пока отказаться. Плеханов очень спокоен, сдержан, очевидно, вполне и безусловно владеет собой, ни следа нервности Павла Борисовича или Веры Ивановны (бывал и не в таких передрягах! думаем мы со злостью, глядя на него!). Он допрашивает, в чем же собственно дело. «Мы находимся в атмосфере ультиматумов», – говорит Потресов и развивает несколько эту мысль. «Что же вы боялись, что ли, что я после первого номера стачку вам устрою перед вторым?» – спрашивает Плеханов, наседая на нас. Он думал, что мы этого не решимся сказать. Но я тоже холодно и спокойно отвечаю: «отличается ли это от того, что сказал Потресов? Ведь он это самое и сказал». Плеханова, видимо, немного коробит. Он не ожидал такого тона, такой сухости и прямоты обвинений. – «Ну, решили ехать, так что ж тут толковать, – говорит он, – мне тут нечего сказать, мое положение очень странное: у вас всё впечатления да впечатления, больше ничего: получились у вас такие впечатления, что я дурной человек. Ну, что же я могу с этим поделать?» – Наша вина может быть в том, – говорю я, желая отвести беседу от этой «невозможной» темы, – что мы чересчур размахнулись, не разведав брода. – «Нет, уж если говорить откровенно, – отвечает Плеханов, – ваша вина в том, что вы (может быть, в этом сказалась и нервность Потресова) придали чрезмерное значение таким впечатлениям, которым придавать значение вовсе не следовало». Мы молчим и затем говорим, что вот-де брошюрами можно пока ограничиться. Плеханов сердится: «я о брошюрах не думал и не думаю. НА МЕНЯ НЕ РАССЧИТЫВАЙТЕ. Если вы уезжаете, то я ведь сидеть сложа руки не стану и могу вступить до вашего возвращения в иное предприятие».

Ничто так не уронило Плеханова в моих глазах, как это его заявление, когда я вспоминал его потом и обдумывал его всесторонне. Это была такая грубая угроза, так плохо рассчитанное запугивание, что оно могло только «доконать» Плеханова, обнаружив его «политику» по отношению к нам: достаточно-де будет их хорошенько припугнуть…

Но на угрозу мы не обратили НИ МАЛЕЙШЕГО ВНИМАНИЯ. Я только сжал молча губы: хорошо, мол, ты так – ну a la guerre comme a la guerre, но дурак же ты, если не видишь, что мы теперь уже не те, что мы за одну ночь совсем переродились.

И вот, увидав, что угроза не действует, Плеханов пробует другой манёвр. Как же не назвать в самом деле манёвром, когда он стал через несколько минут, тут же, говорить о том, что разрыв с нами равносилен для него полному отказу от политической деятельности, что он отказывается от неё и уйдет в научную, чисто научную литературу, ибо если-де он уж с нами не может работать, то, значит, ни с кем не может… Не действует запугивание, так, может быть, поможет лесть.. Но ПОСЛЕ запугивания это могло произвести только отталкивающее впечатление… Разговор был короткий, дело не клеилось; Плеханов перевёл, видя это, беседу на жестокость русских в Китае, но говорил почти что он один, и мы вскоре разошлись.

Беседа с Аксельродом и Засулич, после ухода Плеханова, не представляла уже из себя ничего интересного и существенного: Аксельрод извивался, стараясь доказать нам, что Плеханов тоже убит, что теперь на нашей душе грех будет, если мы так уедем, и пр. и пр. Засулич в интимной беседе с Потресовым признавалась, что «Жорж» всегда был такой, призналась в своим «героизме раба», призналась, что «это для него урок будет», если мы уедем.