Полная версия

Данте, «Комедия». История, застывшая в слове. Книга 2. «Чистилище». Комментарии Аркадия Казанского

. Начались пререкания о порядке ведения заседаний. «Третье сословие» требовало себе больше прав, объявив себя представителем 96% нации. 17 июня депутаты «третьего сословия», поддержанные низшими слоями духовенства и дворянства, по предложению Эммануэля-Жозефа Сийеса провозгласили себя «Национальным собранием», пригласив остальных депутатов присоединиться к ним. 20 июня депутаты «третьего сословия», собравшиеся в зале для игры в мяч дали клятву не расходиться, пока не будет выработана конституция. 23 июня Людовик предложил депутатам «Генеральных штатов» разделиться по сословиям и заседать порознь. В ответ на это «Национальное собрание» единодушно постановило, – оно останется при своих прежних решениях, и большинством голосов объявило, по предложению Мирабо, личность депутатов неприкосновенной. Депутаты «третьего сословия» продолжили свои заседания и привлекли на свою сторону значительную часть представителей духовенства и некоторую часть представителей дворянства. 5 мая 1789 года в Версале открылись заседания «Генеральных штатов»

– высшим представительным и законодательным органом народа. 11 июля Людовик дал отставку Неккеру и приказал ему немедленно покинуть Париж. 9 июля 1789 года «Национальное собрание» объявило себя «Учредительным собранием»

Зимой и весной 1789 года восстания происходили в таких крупных городах, как Марсель, Тулон и Орлеан. В конце апреля восстание вспыхнуло уже в самом Париже – в Сент-Антуанском предместье. Хотя его удалось подавить при помощи правительственных войск, было достаточно любого нового повода, чтобы оно вспыхнуло вновь. Эти события в Париже происходили на фоне беспрецедентных восстаний, охвативших всю Францию, которые были вызваны экономическим кризисом, массовой безработицей и голодом, достигшим своего пика весной-летом 1789 года. В сельской местности крестьяне грабили хлебные запасы помещиков, в городах восставшие громили и грабили склады с продовольствием или заставляли торговцев продавать хлеб по низкой (честной) цене.

Когда подготовка королевского двора к разгону «Учредительного собрания» стала очевидной, этого было достаточно, чтобы вызвать ещё больший взрыв недовольства парижан, связывавших перспективы улучшения своего положения с работой «Национального собрания». 12 июля 1789 года произошли новые столкновения между народом и войсками в Париже; Камиль Демулен призвал народ к оружию, прикрепив к своей шляпе зелёную ленту. 13 июля над Парижем загудел набат.

. Несметные толпы народа, вооружённые отчасти ружьями, а также пиками, молотами, топорами и дубинами, наводнили улицы, прилежащие к Бастилии – военной крепости и главной политической тюрьме Парижа. Офицеры стоявших в Париже полков уже не рассчитывали на своих солдат. Сообщение с Версалем было прервано. Примерно в час пополудни пушки крепости начали стрелять по народу. Однако народ продолжал осаду, и захваченные утром пушки были приготовлены для обстрела крепости. Гарнизон понимал, – сопротивление бессмысленно, и около пяти часов сдался. Утром 14 июля в «Доме Инвалидов» было захвачено 12 пушек, 32 тысячи ружей и порох к ним

Король был вынужден признать существование «Учредительного собрания». В последующие недели революция распространилась по всей стране. 18 июля произошло восстание в Труа, 19 июля – в Страсбурге, 21 июля – в Шербуре, 24 июля – в Руане. В ряде городов восстания проходили под лозунгами «Хлеба! Смерть скупщикам!». Восставшие захватывали хлеб, овладевали местными ратушами, жгли хранившиеся там документы. В дальнейшем в городах были образованы новые, выборные органы власти – муниципалитеты, учреждена должность мэра Парижа, создана новая вооруженная сила – «Национальная гвардия».

Восставшие крестьяне жгли замки сеньоров, захватывая их земли. В некоторых провинциях было сожжено или разрушено около половины помещичьих усадеб; эти события 1789 года получили название «Великий страх».

Декретами 4—11 августа «Учредительное собрание» отменило личные феодальные повинности, сеньориальные суды, церковную десятину, привилегии отдельных провинций, городов и корпораций и объявило равенство всех перед законом в уплате государственных налогов и в праве занимать гражданские, военные и церковные должности. Но, объявляя при этом о ликвидации только «косвенных» повинностей (т. н. баналитетов), оставляло «реальные» повинности крестьян, в частности, поземельный и подушный налоги.

– один из первых документов демократического конституционализма. «Старому режиму», основанному на сословных привилегиях и произволе властей, было противопоставлены равенство всех перед законом, неотчуждаемость «естественных» прав человека, народный суверенитет, свобода взглядов, принцип: «дозволено всё, что не запрещено законом» и другие демократические установки революционного просветительства, ставшие отныне требованиями права и действующего законодательства. «Декларация» также утверждала право частной собственности в качестве естественного права. 26 августа 1789 года «Учредительное собрание» приняло «Декларацию прав человека и гражданина»

При этом «Национальное собрание» приказало Лафайету, командовавшему «Национальной гвардией», повести гвардейцев на Версаль. В результате этого похода король был вынужден покинуть Версаль и переехать в Париж, во дворец Тюильри. 5 октября состоялся поход на Версаль к резиденции короля, чтобы силой заставить Людовика «XVI» санкционировать декреты и «Декларацию», от одобрения которых монарх до этого отказывался.

В июле 1790 года «Учредительное собрание» завершило церковную реформу, — во все 83 департамента страны были назначены епископы; все служители церкви начали получать жалование от государства. «Учредительное собрание» потребовало от священнослужителей присягнуть на верность не папе, а французскому государству. На этот шаг решилась только половина священников и всего лишь 7 епископов. Папа Пий «VI» в ответ осудил «Французскую революцию», все реформы «Учредительного собрания» и особо: «Декларацию прав человека и гражданина».

20 июня 1791 года король попытался сбежать из страны, но был узнан на границе в Варенне почтовым служащим, возвращён в Париж, где фактически оказался под стражей в собственном дворце (так называемый «Вареннский кризис»).

17 июля 1791 года произошёл расстрел демонстрации на Марсовом поле национальными гвардейцами под руководством Жильбера Лафайета

(после «Конституции 1709 года Пилипа Орлика (1672—1742 годы)», «Конституции Речи Посполитой 3 мая 1791 года», и «Конституции Сан-Марино 1600 года») и пятую в мире «Конституция США 1787 года» По ней предполагалось созвать «Законодательное собрание» – однопалатный парламент на основе высокого имущественного ценза. «Активных» граждан, получивших право голоса по конституции, оказалось всего 4,3 млн., а выборщиков, избиравших депутатов, – всего 50 тыс. В новый парламент не могли быть избраны депутаты «Национального собрания». «Законодательное собрание» открылось 1 октября 1791 года. Этот факт свидетельствовал об установлении в стране ограниченной монархии. 3 сентября 1791 года «Национальное собрание» провозгласило четвёртую в истории Европы конституцию.

20 апреля 1792 года король Франции под давлением «Законодательного собрания» объявил войну Австрии. 28 апреля 1792 года «Национальная гвардия» предприняла наступление на позиции Бельгии, закончившиеся полным провалом. На заседаниях «Законодательного собрания» был поставлен вопрос о развязывании войны в Европе, прежде всего, как средстве решения внутренних проблем.

10 августа 1792 года около 20 тысяч повстанцев (т.н. санкюлотов) окружили королевский дворец. Штурм его был недолог, но кровопролитен. Нападавшим оказывало сопротивление несколько тысяч солдат швейцарской гвардии, почти все они пали у Тюильри или были убиты в тюрьмах в ходе «сентябрьских убийств». Одним из результатов этого штурма стало фактическое отстранение Людовика «XVI» от власти и эмиграция Лафайета.

С этого момента в течение нескольких месяцев высшие революционные органы – «Национальное собрание» и «Конвент» – находились под сильным влиянием и давлением народных масс (санкюлотов) и в ряде случаев были вынуждены выполнять непосредственные требования толпы восставших, окруживших здание «Национального собрания». Эти требования включали, – свёртывание осуществлявшейся ранее либерализации торговли, замораживание цен, заработной платы и жёсткое преследование спекулянтов. Указанные меры были приняты и существовали вплоть до ареста Робеспьера в июле 1794 году. Всё это происходило на фоне роста массового террора, который, хотя и был направлен главным образом против аристократии, приводит к казням и убийствам десятков тысяч людей из самых разных слоёв общества.

В конце августа прусская армия предприняла наступление на Париж и 2 сентября 1792 года взяла Верден. Возникшее в обществе замешательство и страх перед возвращением старых порядков привёл к произошедшим в начале сентября «сентябрьским убийствам» аристократов и бывших солдат швейцарской гвардии короля, заключённых в тюрьмах Парижа и ряда других городов, в ходе которых было убито более 5 тысяч человек.

20 сентября генерал Дюмурье отбил при Вальми атаку пруссаков. Французы перешли в наступление и даже начали производить завоевания (Бельгия, левый берег Рейна и Савойя с Ниццей в конце 1792 года).

. «. Монархистов в «Конвенте» уже не было. 21 сентября 1792 года в Париже открыл свои заседания «Национальный конвент», в тот же день упразднивший монархию и провозгласивший Францию республикой Конвент» разделился на три фракции, – левые – монтаньяры, лидерами которых стали Дантон, Робеспьер и Марат, правые – жирондисты, руководимые Бриссо, и аморфные центристы

По решению «Конвента» был начат судебный процесс против гражданина Людовика Капета (бывшего короля Франции Людовика «XVI»). Главным обвинителем выступал Луи Антуан Сен-Жюст. 21 января 1793 года Людовик был казнён «за измену родине и узурпацию власти».

В конце февраля – начале марта 1793 года «Конвент» объявил войну Англии и Нидерландам, а затем и Испании.

В марте 1793 года начался контрреволюционный «Вандейский мятеж». Для спасения революции 6 апреля 1793 года был создан «Комитет общественного спасения», наиболее влиятельным членом которого стал Дантон.

После выступления «Парижской коммуны» 31 мая 1793 года ряд жирондистов был арестован. Многие жирондисты, однако, спаслись бегством и организовали в провинциях восстания против «Конвента», которые вскоре были подавлены. В апреле 1793 года Робеспьер и Демулен выступили с обвинениями против жирондистов.

10 июня 1793 года силами «Национальной гвардии» была установлена якобинская диктатура. 13 июля юная республиканка Шарлотта Корде заколола кинжалом Марата; в ответ на это убийство якобинцы развернули революционный террор.

В августе 1793 года было решено уничтожить «нечистый прах» французских королей, похороненных в базилике Сен-Дени.

15 октября 1793 года был начат судебный процесс над Марией-Антуанеттой. Она была единогласно приговорена к высшей мере наказания.

После ликвидации жирондистов на первый план вышли противоречия Робеспьера с Дантоном, представлявшим умеренное крыло якобинцев, и с Эбером, настаивавшем на необходимости радикальных реформ. Весной 1794 года сначала Эбер и его последователи, а потом Дантон и Демулен были арестованы, преданы революционному суду и казнены. После этих казней Робеспьер уже не имел соперников.

Одна из первых мер Робеспьера, – установление во Франции почитания «Верховного Существа», по мысли «гражданской религии» Руссо. 8 июня 1794 новый культ был торжественно объявлен во время церемонии, устроенной Робеспьером, который разыгрывал при этом роль первосвященника «гражданской религии».

«Термидорианский переворот».

Усиление бессмысленного террора привело к тому, что группа членов «Конвента» под предводительством Колло д’Эрбуа и Барраса предприняли 27 июля 1794 года «Термидорианский переворот», поддержанный «Национальной гвардией». Робеспьер и около сотни его сторонников, включая Кутона и Сен-Жюста, были арестованы и гильотинированы.

«Национальный конвент».

После 9-го термидора «Якобинский клуб» был закрыт, в «Конвент» возвращались уцелевшие жирондисты. Термидорианцы отменили якобинские меры государственного вмешательства в экономику, ликвидировали в декабре 1795 года «максимум». Результатом явился огромный рост цен, инфляции, срыв продовольственного снабжения. Бедствиям низов и среднего класса (буржуазии) противостояло богатство нуворишей, – они лихорадочно наживались, жадно пользуясь богатством, бесцеремонно афишируя его. Фактической главой правительства в дальнейшем стал Баррас – дворянин, неслыханно разбогатевший в революционную эпоху на спекуляциях и финансовых махинациях. В 1795 году оставшиеся в живых сторонники якобинцев дважды поднимали население Парижа (12 жерминаля и 1 прериаля), требовавшее «хлеба и конституции 1793 года», но «Конвент» усмирил оба восстания с помощью военной силы и приказал казнить нескольких «последних монтаньяров».

Летом того же года «Конвент» составил новую конституцию, известную под названием «Конституции III года». Законодательная власть поручалась уже не одной, а двум палатам, – «Совету пятисот» и «Совету старейшин», причём был введён значительный избирательный ценз. Исполнительная власть была отдана в руки «Директории» – пяти директоров, избираемых «Советом старейшин» из кандидатов, представленных «Советом пятисот». Боясь, что выборы в новые законодательные советы дадут большинство противникам республики, конвент решил, – две трети «пятисот» и «старейшин» будут на первый раз обязательно взяты из членов конвента.

Когда была объявлена указанная мера, роялисты в самом Париже организовали восстание, в котором главное участие принадлежало центральным секциям города (где проживали наиболее состоятельные слои буржуазии), полагавшие, – «Конвент» нарушает «суверенитет народа». Произошёл мятеж 13-го вандемьера (5 октября 1795 года); «Конвент» был спасён благодаря распорядительности Бонапарта (которого Баррас привлёк для подавления восстания), встретившего инсургентов картечью. 26 октября 1795 года «Конвент» самораспустился, уступив место «Советам пятисот и старейшин» и «Директории».

В короткое время Карно организовал несколько армий, в которые устремились наиболее деятельные, наиболее энергичные люди из всех классов общества. В армию шли и те, кто хотел защитить родину, и те, которые мечтали о распространении республиканских учреждений и демократических порядков по всей Европе, и люди, желающие для Франции военной славы и завоеваний, и люди, видящие в военной службе лучшее средство лично отличиться и возвыситься. Доступ к высшим должностям в новой демократической армии был открыт всякому способному человеку; немало знаменитых полководцев вышло в это время из простых солдат.

Постепенно революционная армия начала использоваться для захвата территорий. «Директория» видела в войне средство отвлекать внимание общества от внутренней неурядицы и способ добывания денег путём наложения контрибуций. Во главе итальянской армии «Директория» поставила молодого генерала Бонапарта, который в 1796—97 годах принудил Сардинию отказаться от Савойи, занял Ломбардию, взял контрибуции с Пармы, Модены, Папской области, Венеции и Генуи и присоединил часть папских владений к Ломбардии, превращённой в Цизальпинскую республику. Австрия попросила мира. Покончив с Австрией, Бонапарт дал «Директории» совет нанести удар Англии в Египте, куда и отправилась под его начальством военная экспедиция.

Таким образом, к концу «Революционных войн» Франция овладела Бельгией, левым берегом Рейна, Савойей и некоторой частью Италии и была окружена целым рядом «республик-дочерей». Но тогда же против неё составилась новая коалиция из Австрии, России, Сардинии, Турции. Император Павел послал в Италию Суворова, одержавшего над французами ряд побед и к осени 1799 года очистившего от них всю Италию.

Узнав о том, что происходило в Европе, Бонапарт поспешил во Францию. 18 брюмера (9 ноября) произошёл переворот, в результате которого было создано временное правительство из трёх консулов – Бонапарта, Роже Дюко и Сийеса. Этот государственный переворот считается концом «Французской революции».

Поэт сделал ироническую вставку, сравнивая революционную Францию с больной женщиной, которая не спит среди перин и ворочается, не зная отдыха.

Возвращаясь к образу Италии, предшествовавшему образу Франции, понятно, – Италией поэт называл «Священную Римскую империю германской нации», оплот католичества и папства, горько сетуя, – после смерти императора Карла «VI» в Европе разразилась «Война за Австрийское наследство», продолжившая череду Европейских войн XVIII века и перетекшую в век XIX. Величию «Священной Римской империи германской нации» восстановиться уже было не суждено.

Данте всем величием сердца и гения осудил в «Комедии» бесов революций и войн!

Чистилище – Песня VII

Долина земных властителей. Путники отправляются в плавание по реке Березайке.

Чтобы понять, кто такой Сорделло, прочтём его знаменитый «Плач по Блакацу», где звучит мотив «Съеденного сердца».

Здесь Блакац = император «Священной Римской империи германской нации», Карл «VI» (1685—1740 годы), после смерти которого началась «Война за Австрийское наследство». Сорделло упомянул «Священную Римскую империю германской нации», доставшейся Марии Терезии, баварского курфюрста Карла Альбрехта, чтимого германцами, первого кандидата на престол империи, даже коронованного, но рано умершего, короля Франции Людовика «XV», претендующего и на трон Испании (Кастилии), который занимал Филипп «V», герцог Анжуйский, короля Англии Георга «II», воевавшего «за ухо Дженкинса» с Испанией и участвующих в войне графов Тулузы, Прованса и Арагона. Милан в этой войне переходил из рук в руки. Мать, которая била королей Испании и Франции в союзе с королём Англии, – Мария Терезия, ставшая по итогам войны полноправной императрицей «Священной Римской империи германской нации»

Сорделло при жизни не знал Вергилия, но, очевидно, хорошо знал Данте. Вергилий назвал Сорделло себя, прямым текстом говоря, – Октавиан Август – император, современник Христа, похоронил его прах и снова подтвердил, -он не являлся христианином, и лишь за то утратил право на «вечный свет» – Рай.

Апостол Андрей Первозванный = папа Пий «II» (1405—1464 годы) безукоризненно точен. Сослав героев «Энеиды» во времена «Троянской Войны», и саму войну на 1200 лет назад, в ХАОС, он и Вергилия, свой псевдоним, благоразумно отправил до РХ.

В таком случае, император Октавиан, не кто иной, как апостол Иоанн Богослов = император Иоанн «VIII = Октавиан» Палеолог (1392—1494 годы), переживший апостола Андрея Первозванного и похоронивший его, как папу, наследника Иисуса Христа = Христиана Амадея «VIII = Октавиана» Миролюбивого (1383—1451 годы) = папу Феликса «V» [2].

Услышав, – перед ним сам Вергилий, Сорделло был растерян и изумлён. Обращаясь к поэту, он назвал его «светом латинян», поднявшим латынь до полной власти, это значит, что до него латынь ничего не стоила (немудрено, Вергилий, собственно, и изобрёл латынь на основе кириллицы). Вергилий почитал Мантую, свою и Сорделло родину, откуда он, как папа Пий «II» и правил. Сорделло растерянно спросил, – что ему в этом счастье встречи с «Высочайшим поэтом» – «награда или милость?»

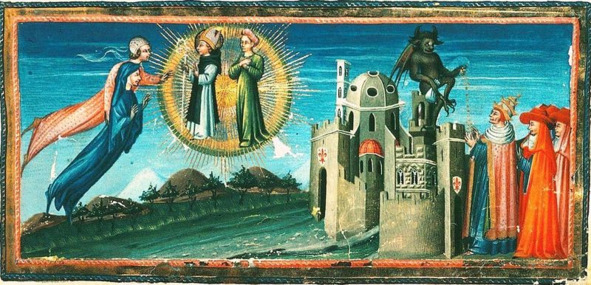

Зная, – Вергилий в «Энеиде» описывал схождение царя Энея в Ад, Сорделло задал ему прямой вопрос: «Ты был в Аду сам, а если был, в которой части?»

Вергилий отвечал, – с помощью небесных Сил он прошёл сюда сквозь все круги Ада, подтверждая, – он сам прошёл все круги загробного мира. Он понимал, – Сорделло ещё не мог знать о его путешествии вместе с Данте. Он был лишён лицезрения Спасителя (Солнца) не потому, что грешил, а потому, что не знал христианской веры, якобы. Сорделло, находящийся в Чистилище, на пути в Рай, определённо являлся христианином.

Вергилий сообщил, – сам он находится в Лимбе, там же, где и младенцы, рождённые до Христа, где и остальные, кто не облёкся в три святые добродетели – так называемые «богословские» – Вера, Надежда и Любовь. Остальные, – все остальные добродетели человеческие, которые он свято чтил, нося их в сердце. Он обратился к Сорделло с вопросом: «Как скорее дойти до порога Чистилища?»

Сорделло утверждал, – он очень хорошо знает эти места и неоднократно проходил по «Вышневолоцкой водной системе» в ту и другую сторону и сможет помочь путникам, насколько это будет в его силах. Это очень интересно, памятуя, – Вергилий и Сорделло, приветствуя друг друга, обнялись и расцеловались не как бесплотные тени; очевидно, встреченный путниками Сорделло был жив в 1743 году и неоднократно совершал путешествия в Санкт-Петербург!

Интересно созвучие фамилий, – Сорделло – Сердюков, который по праву являлся хозяином и лучшим знатоком здешних мест, исходившим всё вдоль и поперёк. Таким образом, Данте ввёл своего проводника по «Вышневолоцкой водной системе» в «Комедию».

Но, заметил Сорделло, время уже позднее, – пора наметить место для привала. Здесь, справа от реки есть село, где можно заночевать, он был готов показать туда дорогу.

Кроме того, он был готов рассказать Вергилию о правителях Европы и «Священной Римской империи германской нации» – душах, которые утешат очи, намекая, – Вергилий в Энеиде давал «пророчество» о судьбах правителей вымышленной «Римской империи». Учитывая, «Комедия» Данте является «пророчеством» с начала до конца, каждый появляющийся в ней персонаж произносил очередное «пророчество».

Вергилий удивился, – почему в Чистилище ночью нельзя передвигаться вверх и рассуждал, – связано ли это с противодействием кого-то или это просто не по силам человеку. В Аду путники передвигались только по ночам.

Сорделло пояснил, – передвигаться вверх не даст ночная тень. Вниз или в сторону сколько угодно, но наверх идти не поможет бессилие.

Вернёмся на реку Березайку, вверх, против быстрого течения которой, предстояло подняться путникам. Передвигаться вверх по реке ночью невозможно, – не видно берегов извилистой реки, нет никаких ориентиров для гребцов, которые и днём-то выбиваются из сил. Можно попасть в какой-то приток или заводь, бесцельно потерять время, либо двинуться в обратную сторону. На лодке, находящейся на воде, в отсутствии видимости берегов, направление течения невозможно определить. Когда течение сносит тебя, движения в отсутствии ориентиров не видно. Кроме того, это смертельно опасно; попавшего в холодную весеннюю воду ждёт неминуемая смерть. А вот вниз по течению можно идти легко. Река сама понесёт тебя, не прибивая к берегам. Единственное препятствие – мельничные плотины (со ступени на ступень) также не страшны, перед ними сильного течения нет. Вкруг горы – это уже оставленный путниками путь по «Вышневолоцкой водной системе», вниз по течению рек Мста, Волхов и Нева, но эта дорога заняла бы около четырёх месяцев.

Вергилий, как и Данте, никогда не бывавший в этих местах, с огромным интересом внимал словам Сорделло и соглашался идти за ним. Сорделло здесь – лоцман «Вышневолоцкой водной системы,» прибывший к поэтам по приказу М. И. Сердюкова (или сам Сердюков = Сорделло), сопроводить их вверх по реке Березайке. Без него разобраться в этой реке с её многочисленными поворотами, притоками, заводями и перекатами было невозможно.

Справа по ходу открылась выемка в крутом, покрытом густым лесом берегу реки, образованная полями и лугами вокруг села Тугановичи. Сорделло пригласил поэтов остановиться там на ночлег.

С берега реки поднималась извилистая, не очень крутая тропинка в сторону села Тугановичи, расположенного в долине меж двух холмов левого (северного) берега реки Березайка.