Полная версия

Экология русского языка

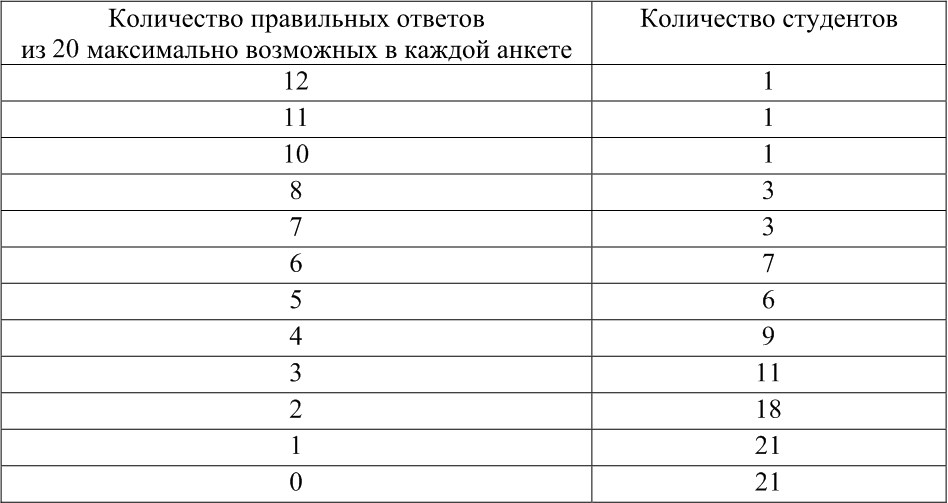

Таблица 1

Как видим, только единицы понимают значения хотя бы половины данных фразеологических выражений и могут их правильно использовать. По пятибалльной системе фразеологическая компетенция студентов, вчерашних школьников, равна 0,17 балла.

С результатом такого эксперимента соотносимы показания фразеологических словарей русского языка, например «Энциклопедического словаря библейских фразеологизмов» К. М. Дубровиной [Дубровина 2010]. Автор этого словаря справедливо замечает, что «судьба библейской фразеологии русского языка довольно драматична. В православно-христианской России изучение Закона Божьего было обязательным во всех русскоязычных учебных заведениях. Поэтому не только высокообразованные, но и просто грамотные люди (например, учившиеся в сельских приходских школах) хорошо знали многие библейские притчи, изречения, афоризмы. Русская интеллигенция была буквально “пропитана” библеизмами, широкое распространение которых в русском языке может быть подтверждено многочисленными примерами из художественных, публицистических и эпистолярных произведений.

Будучи весьма распространенной во всех сферах русской речи до 1917 года, библейская фразеология значительно сократилась в объеме и утратила былую употребительность за годы советской власти, когда Библия находилась под запретом. <…> Естественно, что подавляющее большинство людей, родившихся и живших в советскую эпоху и получивших атеистическое воспитание и образование, не было знакомо с книгами Священного Писания» [Там же: 7–8].

Драматизм ситуации еще и в том, что в так называемое постсоветское время Священное Писание так и не допущено в школу не только в виде Закона Божьего, но и в качестве компонента светского филологического образования хотя бы в рамках программ по изучению русского языка и литературы. Поэтому неудивительно, что в языковом сознании нескольких поколений бо́льшей части нашего народа библейский компонент отсутствует.

Вернемся к показаниям словаря К. М. Дубровиной. Из 538 фразеологических единиц устаревшими признаны 119. Все они иллюстрированы примерами из художественной литературы и публицистики. Для большей показательности мы взяли только те фразеологизмы с пометой «устар.», которые снабжены тремя и более речевыми иллюстрациями из русской художественной литературы и публицистики (в том числе – современной). Таких фразеологизмов 49. Вот примеры некоторых из них:

• Во время о́но [во времена о́ны]: примеры из произведений В. В. Жукова, В. В. Крестовского, М. Ю. Лермонтова, Д. В. Григоровича, П. И. Мельникова-Печерского, Ю. С. Крымова, Н. С. Лескова, А. П. Чехова (два), Ф. М. Достоевского.

• Возвышать [возвысить] голос: примеры из произведений М. Ю. Лермонтова, В. Г. Короленко, Ю. Н. Лебединского, газеты «Сегодня».

• Все в руце Божией: примеры из произведений В. Ф. Тендрякова, Ю. П. Германа, В. С. Шефнера, газеты «Правда».

• Геенна огненная: примеры из произведений П. И. Мельникова-Печерского (два), А. П. Чехова, И. И. Гарина, Ю. П. Германа, В. Еременко, В. Славянина, А. Н. Островского, газет «Трибуна» и «Правда».

• Гроб повапленный [гробы повапленные]: примеры из произведений В. Г. Белинского, Г. И. Успенского, В. И. Ленина, М. Ю. Лермонтова, Н. Карташева, газет «Петербургский Час Пик» и «Итоги».

• Египетская работа [египетский труд]: примеры из произведений С.Т. Аксакова, А. А. Марлинского, А. П. Чехова (два), Ф. А. Абрамова.

• Как птица небесная [Божия]: примеры из произведений М. Ю. Лермонтова, Д. Н. Мамина-Сибиряка, Н. Д. Телешова, Н. С. Лескова.

• Медь звенящая, кимвал бряцающий [звенящий, звучащий]: примеры из произведений В. Г. Белинского, В. А. Жуковского, М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. С. Пушкина, Ив. Иванова, В. В. Ерофеева.

• Ныне отпущаеши: примеры из произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина (три), А. И. Герцена, В. В. Маяковского, В. В. Ерофеева.

• Грех тебя [меня, его, ее, нас, вас, их] возьми [побери, дери, подери]: примеры из произведений А. С. Грибоедова, А. Ф. Писемского (два), М. А. Шолохова.

• Раб Божий [раба Божья]: примеры из произведений А. С. Пушкина (два), И. Шульженко, М. Е. Салтыкова-Щедрина, П. А. Вяземского, журнала «Огонек».

• Хамово отродье [племя]: примеры из произведений А. Ф. Писемского, И. С. Тургенева, А. И. Эртеля, А. П. Чехова, А. С. Грибоедова, К. Г. Паустовского.

• Чающие движения воды: примеры из произведений В. Г. Белинского, М. Ю. Лермонтова, А. М. Герцена, М. Е. Салтыкова-Щедрина (два), В. В. Стасова, Д. Н. Мамина-Сибиряка, А. А. Соколова.

Особенно удивляет отнесение к устаревшим фразеологизма «Ныне отпущаеши», который известен миллионам верующих как начало «Песни Симеона Богоприимца», вошедшей в состав молитв всех основных христианских церквей: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему съ миромъ…». Важно также отметить, что помету «устар.» в этом словаре получают главным образом фразеологизмы, имеющие в своем составе церковнославянскую лексику и/или грамматические формы, а также то, что в состав устаревших фразеологизмов попали такие прецедентные высказывания, как «заповеди блаженства», составляющие суть учения Иисуса Христа: «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему [подставь ему] и другую [и левую]; Блаженны миротворцы, <ибо они будут наречены сынами Божиими>; Блаженны нищие духом, <ибо их есть Царство Небесное>» [От Матфея святое… 1991].

Трудно представить, что люди, владеющие полнофункциональной (элитарной) речевой культурой, не знают и не употребляют упомянутых выше фразеологизмов. Скорее всего, помета «устар.» часто (в том числе и в данном случае) является показателем деградации языкового сознания большой (скорее всего – бо́льшей) части русскоязычного социума, а также свидетельством недооценки категории полнофункциональной речевой культуры как ориентира в деле повышения языковой и речевой культуры общества.

Спрашивается, почему такие фразеологизмы считаются устаревшими? В указанном словаре пояснений на этот счет нет. Повидимому, понятие «устаревшей» языковой единицы ориентировано не на высококультурную часть социума, т. е. на представителей полнофункциональной речевой культуры, а на носителей ее низших страт, которые, как пишут В. Е. Гольдин и О. Б. Сиротинина, все «в большей или меньшей степени “ущербны” с точки зрения возможностей полноценного и творческого использования языка» [Гольдин, Сиротинина 1997: 414].

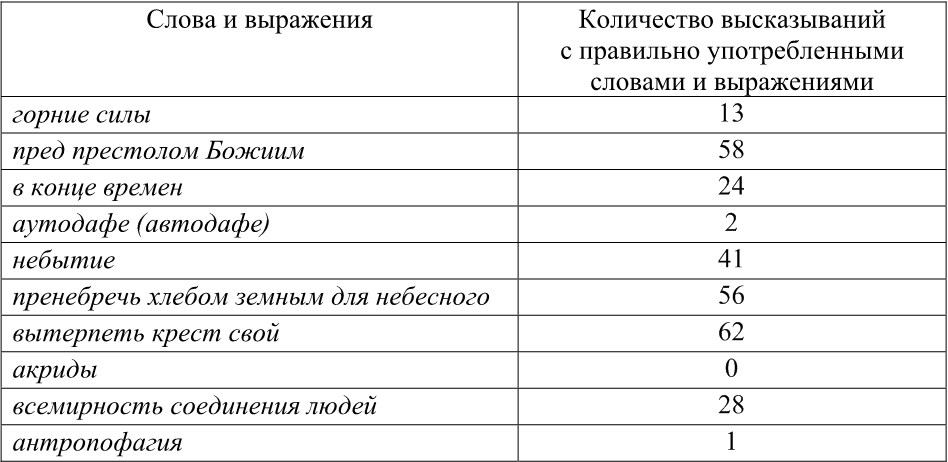

Обнаруженная фразеологическая лакуна в языковом сознании молодежи объясняет одну из причин, почему это поколение не читает классическую литературу: язык этой литературы для нынешнего молодого поколения стал чужим и малопонятным, причем в области не только фразеологии, но и книжной лексики в целом. Об этом свидетельствует следующий эксперимент, в котором участвовало 106 студентов первого курса институтов гуманитарного профиля. Студентам было дано задание составить осмысленные высказывания с десятью словами и выражениями из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (книга 5, глава «Великий инквизитор»): горние силы, пред престолом Божиим, в конце времен, аутодафе (автодафе у Достоевского), небытие, пренебречь хлебом земным для небесного, вытерпеть крест свой, акриды, всемирность соединения людей, антропофагия. Результаты эксперимента отражены в табл. 2.

Всего было получено 285 правильных ответов из 1060 возможных, что составляет 26,9 %. В пересчете на пятибалльную систему – 1,3 балла, что соотносится с результатами первого эксперимента.

Таблица 2

Отметим, что дело не только в языке как таковом; очень много библейских легенд, образов, сюжетов стало основой неисчислимого количества произведений светской европейской культуры: литературы, изобразительного искусства, музыки, – без знания которых не может быть культурного человека.

2.3. О сокращении лексического фонда выражения эмоций

Немаловажное место в общем контексте лингвоэкологии должно принадлежать изучению вербализации эмоций, что также получает философское обоснование: «Часто язык отождествляют с разумом или подлинным источником разума. Но такое определение, как легко заметить, не покрывает все поле. Это pars pro toto; оно предлагает нам часть вместо целого. Ведь наряду с концептуальным языком существует эмоциональный язык, наряду с логическим или научным языком существует язык поэтического воображения» [Кассирер 1988: 30]. Между тем в сфере осмысления и языкового выражения эмоций обнаруживаются существенные пробелы.

По сути дела об этом пишет Конрад Лоренц в статье «Восемь смертных грехов цивилизации» [Лоренц 1998: 59]. Одним из восьми «грехов цивилизации» Лоренц считает «исчезновение всех сильных чувств и аффектов вследствие изнеженности». Он пишет: «Развитие техники и фармакологии порождает возрастающую нетерпимость ко всему, что вызывает малейшее неудовольствие. Тем самым исчезает способность человека переживать радость, которая дается лишь ценой напряженных усилий при преодолении препятствий. Волны страдания и работы, сменяющие друг друга по воле природы, спадают, превращаясь в незаметную зыбь невыносимой скуки» [Там же]. Еще более определенно на эту тему высказывается Эрих Фромм: «Не более и не менее как Чарльз Дарвин предупреждал о тех трагических последствиях, которые может принести человечеству отчужденный, чисто научный интеллект. В автобиографии он писал <…>: “Мне кажется, что мой разум превратился в своеобразную машину, которая из массы данных и связей выбирает лишь общие закономерности… Утрата интереса к искусству – это утрата счастья, от которой страдает, возможно, и интеллект, а уж вне всякого сомнения – моральная сторона личности, ибо ослабляется эмоциональная сторона нашей натуры” (Дарвин 1957. С. 148). Процесс, описанный Дарвином, в наше время происходит в невероятно ускоренном темпе; отрыв интеллекта от сердца наблюдается почти повсеместно» [Фромм 2012: 229].

Свидетельством процесса «дистрофии мира эмоций» у «рыночной личности» может служить, в частности, мини-эксперимент, в котором участвовали в качестве экспертов 20 человек с высшим филологическим образованием – магистранты, аспиранты и молодые преподаватели филологического отделения Института филологии и языковой коммуникации СФУ. Респондентам было предложено 120 слов, обозначающих эмоции и эмоциональные состояния, взятые из монографии Е. П. Ильина «Эмоции и чувства» [Ильин 2001], с заданием распределить эти слова по трем рубрикам: часто употребляемые, редко употребляемые и вовсе не употребляемые – с учетом языковых предпочтений респондентов и их социального и профессионального окружения. При обработке анкет существенными считались только те количественные показатели, которые предъявлены не менее чем 50 % респондентов.

Результат эксперимента таков: 44 слова из 120 (то есть 36,7 %) оценены суммарно как редко употребляемые или не употребляемые вообще. Стилистически эти слова характеризуются следующим образом (с учетом стилистических помет в [Толковый словарь… 2011]). Слов стилистически нейтральных – 31: возгордиться, возненавидеть, добросердечный, кроткий, ликовать, млеть, мука, негодование, неистовствовать, неприязнь, неудовольствие, обожествлять, ожесточение, озлобиться, почтение, превозноситься, предубеждение, преклонение, робеть, разобидеться, рассвирепеть, растрогаться, скорбеть (устаревшим и высоким считается в указанном словаре употребление этого глагола с предложно-именным сочетанием «по комчем»), сокрушаться (считается разговорным употребление этого глагола с союзом «что»), смирение, смягчиться, умиление, упоение, уныние, устыдиться, хандра. Слов с пометой «разг.» – 4: взорваться, жалостливый, обозлиться, расчувствоваться. С пометой «книжн.» – 4: благожелательный, благосклонный, одухотворенный, экстаз. С пометой «высок.» – 2: благоговение, гордыня. С пометой «устар.» – 1: приязнь. Слово «кручиниться» охарактеризовано в словаре как принадлежащее «народной словесности». Слово «эмпатия» в указанном словаре отсутствует и толкуется в терминологических словарях (см., напр. [Большой психологический… 2003: 625; Стариченок 2008: 710]).

Конечно, интерпретировать этот результат как свидетельство того, что эти слова отсутствуют в языковом сознании участников эксперимента, нет достаточных оснований. Тем не менее можно сделать вывод о том, что эти слова и соответствующие им понятия находятся не в актуализированной сфере языкового сознания, а в его пассивной части. Оценка этого факта относится к компетенции экологии речи, однако при длительном существовании этой, по сути, негативной тенденции она может стать предметом экологии языка (о разграничении понятий «экология речи» и «экология языка» см. в Главе 1).

Указание на одну из причин возникновения рассматриваемой проблемы содержится в книге Э. Фромма «Иметь или быть?»: «Высшей целью рыночной личности является полнейшее приспособление к требованиям рынка. Человек этого типа больше не имеет своего эго (курсив Фромма. – А. С.). <…> Ибо он меняет свое я постоянно, исходя из принципа: “Я таков, каким ты хочешь меня купить”. <…> Рыночная личность не умеет любить и ненавидеть. Эти “старомодные” чувства не умещаются в ее структуру, которая функционирует исключительно на рассудочном уровне и поэтому избегает как положительных, так и отрицательных эмоций. <…> Преобладание механического, манипулятивного мышления сопровождается атрофией мира эмоций. Поскольку считается, что чувства не помогают, а скорее препятствуют оптимальному функционированию системы, сфера чувств не развивается и остается на инфантильном уровне. Вследствие этого “рыночная личность” отличается удивительной наивностью в области чувств» (выделено мной. – А. С.) [Фромм 2012: 225–230]. Говорит философия и о том, как важно человечеству сохранить способность к эмоциональным переживаниям, чтобы не превратиться в роботоподобных существ: «Наши эмоции и наши чувства как раз и являются той последней оставшейся в нас территорией человеческого, зияние которого будет свидетельствовать о наступившей ночи мира. Этот скудный остаток человеческого существования хочет забрать у нас ХХI век. Быть романтиком в ХХI веке значит защищать эту территорию вопреки всему фактическому, вопреки логике, полагаясь на силу абсурда» [Гиренок 2013].

Следовательно, логично предположить, что в обществе рыночных личностей, бедных эмоционально, не могут успешно развиваться те сферы и стили языка, в которых органично востребован мир тонких и высоких эмоций, а именно поэзия высокого пафоса и высокие стили и жанры прозы. Что мы и имеем в сегодняшней российской действительности.

Ситуация описанных выше лексико-фразеологических утрат зафиксирована лингвистами-русистами. Так, В. С. Елистратов замечает: «На какое-то время создается ощущение, что общество и нация теряют ценностные и нравственные ориентиры и соответственно язык – ориентацию в поле стилей. “Высокое” и “низкое” легко меняются местами

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.