Полная версия

Период полураспада группы «Хибина». Том третий

«Добрый вечер! У меня при восстановлении боевого пути прадеда появилось 2 вопроса, которые не удается решить.

1) вместо названия части указано «военком спец. отряда Шт. арм. 8» Что это за отряды?

2) Где искать наградной лист на орден, которым был награжден прадед?

Номер ордена и дату приказа знаю, а наградного листа нигде нет. В Управлении делами президента только картотека награждений (оттуда пришла копия, где были написаны номер ордена и дата приказа «За успешное выполнение задания Правительства…»). Наградного листа там нет. Остается РГВА, но там почему-то открестились от наградных листов (хотя я в этом начинаю сомневаться). Орден Красного Знамени №6006 1940г».

Подобных запросов на различных форумах, посвященных финской войне, полным – полно. Некоторые вышеуказанные примеры напоминают об истории Золотарева с медалью «За Отвагу», запись о которой имеется в протоколе заседания партбюро Белорусского института физической культуры. Лично у меня возникает недоумение, почему корреспонденты «Комсомольской правды» после такой важной находки не стали рыться в военных архивах, в надежде найти следы боевой награды. Вместо этого Варсеговы начали публично искать сына Золотарева. Любопытно, какие отцовские тайны корреспонденты хотели у него выпытать. Что же может вспомнить человек, когда он был грудным ребёнком? Кстати, весьма интересный вариант с сыном подсказала Майя Пискарева в самиздате.

В районных военкоматах информации об участии в советско-финской войне вообще могло не быть, поскольку в сороковые-роковые практиковались так называемые комсомольские призывы. Наиболее лучшие комсомольцы получали ведомственную путевку и добровольцами убывали на сборный пункт РККА, в военно-летное училище или войска НКВД. Сборный пункт лыжных добровольческих отрядов мог находиться совершенно в другом военном округе. В одной из вышеуказанных переписок с форума видно, что современный потомок ищет сведения о своем деде – участнике финской войны, который проживал в сельской местности Ставропольского края. В доступных источниках нет информации о том, что в Северо-Кавказском военном округе находился сборный пункт по формированию лыжных батальонов. Добровольцы со Ставропольского и Краснодарского края могли направляться по комсомольским путевкам на сборные пункты формирований лыжбатов в близлежащие военные округа – Харьковский, Московский, Приволжский.

Майя Пискарева в самиздате пишет: «Семён Золотарев – фронтовик. Имел четыре правительственные награды. Где эти награды находятся сейчас, так и не известно». Во время беседы с родственницей Золотарева – Натальей, Майя Леонидовна про награды рассуждает таким образом: «А награды, видимо, достались после смерти мамы Семена его сестрам и их семьям. Хочется верить, что награды остались в семье. Или же награды остались у гражданской жены Семена…».

В первой редакции моей книги была такая запись: «Майя Леонидовна, позвольте, разве вы не знаете, что все правительственные награды Золотарева находятся в Президиуме Верховного Совета СССР. В Москве в доме №4/7 на углу улиц Моховая и Воздвиженка». Увы, легендарной Майи Пискаревой с нами больше нет.

Дело в том, что 7 июля 1941 года Президиум Верховного Совета СССР издал постановление «Об орденах и медалях СССР умерших или безвестно отсутствующих награжденных». Согласно нормативно-правовому акту после смерти награжденного орден «Красная Звезда» и все медали СССР (за исключением одной) возвращаются в Президиум Верховного Совета СССР. Вполне благие намерения, чтобы исключить продажу орденов и медалей Великой Отечественной войны. Причем это касалось всех советских граждан – умершие после награждения, награжденные после смерти или безвестно отсутствующие. Правда, последним пунктом было установлено, что в отдельных случаях ордена и медали СССР после смерти награжденного могут быть переданы организациям, учреждениям и предприятиям по их ходатайствам. Однако известно, что Золотарев перед походом уволился с Коуровско-Слободской турбазы, значит, ходатайствовать было некому. Близким родственникам разрешалось оставлять при себе только орденские книжки и удостоверения к медалям (Постановление Президиума ВС СССР от 13 июля 1943 года). Ордена и медали родственниками сдавались в военкоматы, после чего им на руки выдавалась квитанция (форма 3), в которой перечислялись наименования орденов и медалей, их номера, дата, печать и подпись принявшего должностного лица. В противном случае сыну Золотарева, которого ищут корреспонденты Варсеговы, социальную пенсию не назначили. Как, впрочем, и матери Золотарева, которая, согласно его автобиографии, была домохозяйкой, следовательно, находилась на иждивении сына и пенсию не получала.

Вышеуказанное постановление утратило силу только 15 февраля 1977 года после Указа Президиума Верховного Совета СССР №5268-IX. Таким образом, следуя логике советского законодательства, правительственные награды Золотарева находятся в Москве в доме №4/7 на углу улиц Моховая и Воздвиженка. От главного офиса газеты «Комсомольская правда» до этого здания – рукой подать. Господа Варсеговы, вы ещё здесь?

В заключении этой главы хочется высказать свое мнение в отношении боевых наград Золотарева на орденской планке, которая запечатлена на фотографии из семейного архива его родственников. Орденская планка была введена к орденам и медалям СССР Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943. Для каждого ордена (а также и медали) установлена лента определённого цвета и рисунка.

На семейном фото хорошо видна орденская планка Золотарева для ношения орденских (медальных) лент, чуть выше – знак ГТО. Первая лента, которая частично попала под срез снимка, соответствует ордену «Красной Звезды». А вот далее располагается не одна лента с просветом посередине, которую поисковики ошибочно принимают за медаль «За оборону Сталинграда», а две совершенно одинаковые ленты, соответствующие по рисунку, ширине и вертикальным просветам по краям – медали «За Отвагу» или «За боевые заслуги». В этом можно легко убедиться, если внимательно рассмотреть орденскую планку под микроскопом. Видны две ленты одного рисунка с узкими вертикальными просветами по краям. Впрочем, разница в размере ленточных полосок видна невооруженным глазом – ширина второй ленты значительно больше размеров полосы одной награды. Поскольку в биографических документах Золотарева нигде не фигурирует медаль «За боевые заслуги», то эта боевая награда исключается. Про медаль «За Отвагу» имеются достоверные сведения из протокола заседания партбюро Белорусского института физической культуры. Правильное расположение орденских планок на кителе или пиджаке также было строго регламентировано – в одном ряду не более 5 лент орденов и медалей на орденской планке. На снимке видно, что на орденской планке расположено ровно пять наградных лент.

Таким образом, с высокой степенью достоверности можно утверждать, что на орденской планке Золотарева размещены две совершенно одинаковые ленты одного рисунка, которые расположены после ленты ордена «Красной Звезды» и соответствуют двум медалям «За Отвагу».

Чайная пауза…

Глава 28. Боевой путь Золотарева и точки его пересечения с местами службы руководителей НПО «Маяк» – прямых начальников прораба Кривонищенко

§1. Ростовская школа связи младшего начсостава НКВД СССР. Стремительное наступление войск вермахта в первые месяцы Великой Отечественной войны вынудило Ставку Верховного Главнокомандования возвести тыловые оборонительные рубежи на всем протяжении фронта. Принимаются соответствующие решения в виде постановлений ГКО СССР. Постановлением ГКО №543сс от 22 августа 1941 года строительство оборонительных сооружений было возложено на НКВД СССР. Для руководства оборонительными работами НКВД создает Главное Управление Оборонительных работ – ГУОБР НКВД СССР.

В результате на 1 ноября 1941 года было сформировано 9 саперных армий с присвоением номеров с первую по девятую общей численностью около 300 тысяч солдат, офицеров и вольнонаемных. Девять саперных армий состояли из 30 саперных бригад и 570 саперных батальонов, которым были присвоены номера с 1200-го по 1465-й, 1467—1541, а также с 1543-го по 1771-й. Два саперных батальона имели один и тот же номер 1485, а три номера были пропущены. Об этом детально описывается в книге Г.В.Малиновского «Саперные армии и их роль в Великой Отечественной войне». Десятая саперная армия была сформирована несколько позже. Хаос и чехарда с номерами саперных батальонов могли наблюдаться на протяжении всего начального периода войны в связи с постоянными расформированиями и реорганизациями саперных армий. На одном из порталов в интернете дятловцеведы едва не передрались из-за совершенно одинаковых номеров двух саперных батальонов. Золотарев, как известно, начинал свою военную службу в 1570-м саперном батальоне, входящим в состав 24-й саперной бригады 8-й саперной армии.

Все десять саперных армий входили в организационно-штатную структуру ГУОБР НКВД. Строительство тыловых оборонительных сооружений разделяется на участки: Северный, Северо-Западный, Юго-Западный, Южный и участок Резервных армий. На Южном участке, где начинал свою службу Золотарев, начальником Строительного Управления оборонительных сооружений НКВД назначается бригадный инженер А.Н.Комаровский.

Следует особо отметить, что сформированные в октябре-ноябре 1941 года саперные армии имели стратегическую цель – заблаговременное строительство государственных оборонительных рубежей в глубоком тылу, оборудование фортификационных сооружений, устройство массовых заграждений, строительство мостов, дорог и т. п. Саперные армии на начальном этапе своей миссии прямого отношения к действующей армии на военных фронтах не имели. Стрелковые дивизии и корпуса Красной Армии располагали собственными штатными саперными бригадами и батальонами, номера которых могли совпадать с номерами саперных батальонов саперных армий.

Масштабы военной стройки в глубине страны были колоссальными. Военный историк Алексей Исаев, манускрипты которого на моих книжных полках не пылятся, в книге «Пять кругов ада: Красная Армия в «котлах» пишет, что общая протяженность сооружаемых оборонительных рубежей на строительных участках во второй половине 1941 года на территории СССР составляла около 8,5 тысяч километров.

Для нужд оборонительного строительства Военные Советы фронтов и партийные органы проводят мобилизацию местного населения и личного состава гражданских строительных организаций с автотехникой и гужевым транспортом. Создаются рабочие батальоны по штатной численности саперных батальонов. Рабочие (мобилизованные) батальоны на период строительства оборонительных рубежей были подчинены саперным армиям.

Каждая саперная армия имела в штате две-четыре отдельные саперные бригады. В состав 8-й саперной армии входили 23, 24, 25 и 26 отдельные саперные бригады. На формирование высшего командного звена были привлечены опытные начальники управлений оборонительных работ НКВД – комиссар госбезопасности 3-го ранга С.Н.Круглов, старший майор госбезопасности Л.Е.Владзимирский, старший майор госбезопасности Я.Д.Раппопорт, майор госбезопасности М.М.Царевский, майор госбезопасности М.М.Мальцев. Средний комсостав саперных бригад и батальонов (командиры рот и взводов) комплектовался кадрами за счет ускоренного выпуска военно-инженерных училищ, а также офицерами, призванными из запаса. Младший комсостав (командиры отделений) подготавливался в Школах сержантского состава НКВД со сроком обучения 2 месяца и ефрейторских (учебных) батальонах по 40-дневной программе в местах формирования саперных бригад и батальонов.

Управленческое звено саперной армии было малочисленным. Согласно штату №012/91 в штабе армии вместе с военным советом состояло всего 40 военнослужащих, включая охрану, и 35 вольнонаемных. Примерно такая же штатная численность наблюдалась в штабе саперной бригады: 43 военнослужащих и 33 вольнонаемных (штат №012/92). Саперная бригада (10000 чел) состояла из 19 отдельных саперных батальонов, включающих три саперных роты с четырьмя взводами в каждой роте. Саперный взвод в свою очередь состоял из трех отделений, командиром одного из таких отделений был назначен младший сержант Золотарев. Штатная численность саперного батальона составляла 497 солдат и офицеров (штат №012/93), а саперного отделения – от 8 до 12 красноармейцев, в среднем 9 солдат.

Сапер – это военнослужащий (красноармеец), выполняющий различные работы в поле или в фортификационных сооружениях. По ключевым компетенциям сапер на тыловых оборонительных рубежах соответствует квалифицированному рабочему на большой стройке, но только в военной форме и принявший военную присягу. Саперное отделение – это своего рода «бригада» рабочих, а командир отделения – бригадир, который на стройке руководит небольшим коллективом рабочих, состоящий в среднем из 9 человек. Напоминаю читателям и дятловцеведам о том, что в составе группы «Хибина» тоже было 9 человек.

К каждому саперному батальону были приданы мобилизованные рабочие батальоны. Кроме того, местными партийными органами к работам активно привлекалось городское и сельское население. Таким образом, количество лиц, задействованных в строительстве оборонительных сооружений в зоне ответственности каждого саперного батальона, существенно увеличивалось. Например, во время эпопеи возведения рубежей обороны на Сталинградском направлении в октябре-декабре 1941 года в зоне ответственности 5-й и 8-й саперной армии было привлечено от 195 до 225 тысяч рабочих, колхозников, служащих, интеллигенции, пенсионеров и домохозяек. В среднем саперная бригада численностью 10000 человек обеспечивала руководство работами от 20 до 40 тыс. человек местного населения.

Из вышесказанного следует, что командир саперного отделения в ходе строительства района обороны в глубоком тылу руководил не только 9 штатными красноармейцами, но и мобилизованным населением, приданным саперному батальону. Численность такого рабочего коллектива порой превышала штатную численность саперного отделения в несколько раз. Следовательно, ключевые компетенции командира саперного отделения существенно возрастали, его руководитель (младший сержант) из бригадира-мастера «перевоплощался» в прораба – управленца среднего звена на большой стройке. При строительстве тыловых оборонительных сооружений в условиях военного времени наличие высшего образования для прораба не требовалось. Большинство командиров саперных взводов так и не закончили высшие учебные заведения.

Из биографических документов Семена Золотарева следует, что с сентября 1940 по май 1941 года он работал учителем первых классов. Учитель начальных классов, в котором обучается примерно 20—25 человек. Золотарев работает с учениками самостоятельно и выступает в качестве учителя, наставника, и воспитателя. В период с июля по сентябрь 1941 года Золотарев работает на Пищепромкомбинате в должности мастера винного цеха. Мастер цеха – это руководитель небольшого коллектива (10—15 чел). Ключевые компетенции мастера – организация и контроль производственных работ. В октябре 1941 года Золотарев получает повестку из военкомата и направляется служить в 8-ю саперную армию отнюдь не случайно, а соответственно военно-учетной специальности по последнему месту работы. Мастер цеха – это категория младшего комсостава, командир отделения.

Мобилизационная работа – это весьма сложная тема для понимания простому читателю-исследователю. В период своей службы на должности начальника окружного санэпидотряда мне приходилось часто разрабатывать мобилизационные планы на случай войны. Работа нудная и кропотливая, необходимо было совместно с военкоматами и гражданскими учреждениями подбирать кадры и расставлять их на военные должности войсковой части согласно военно-учетным специальностям. Поэтому автору независимого расследования не составило особого труда разобраться в мобилизационных тонкостях и раскрыть вопрос, почему Золотарев оказался в 8-й саперной армии. Участие Золотарева в советско-финском конфликте в составе отдельного лыжного батальона к этому событию вряд ли имеет особое значение, поскольку эта тема накануне Великой Отечественной войны была закрытой и забытой.

Согласно мобилизационному плану на случай войны профессор гуманитарного университета мог стать простым рабочим и с киркой в руках копать противотанковые рвы. А его бывший студент, призванный в саперную армию из числа резервистов и получивший после краткосрочной учебки звание младшего сержанта – стать «прорабом» объекта, на котором профессор выполняет черновую работу. Такова была суровая правда войны. Главное на стройке в глубоком тылу – это четкая организация и контроль производственных работ, а также устойчивая связь: полевой телефон или хорошая радиостанция. Впрочем, радиостанция саперам нужна была не только для связи, но и для подрыва радиоуправляемых мин.

Итак, Золотарев согласно военно-учетной специальности соответствующей должности командира отделения в октябре 1941 года из военкомата направляется на учебу в школу младшего начальствующего состава НКВД, а после окончания обучения – в штаб 8-й саперной армии для дальнейшего прохождения военной службы. Восьмая саперная армия была сформирована в октябре 1941 года в городе Сальске Ростовской области и первоначально имела в своем составе 23, 24, 25 и 26 отдельные саперные бригады. Каждая саперная бригада имела по 19 отдельных саперных батальонов. Формирование саперной армии осуществлялось в крайне сжатые сроки (14 дней) и возникла ситуация с дефицитом младших командиров.

Сложившаяся обстановка весьма интересно описывается в книге: В.Н.Малярова «Строительный фронт Великой Отечественной войны» (Санкт-Петербург, Военно-инженерный университет, 2000). «В целях устранения некомплекта младшего комсостава в саперных бригадах создавались специальные курсы. Так, в четырех бригадах 8-й саперной армии были сформированы ефрейторские батальоны, в которых по специальной 40-дневной программе готовились младшие командиры. Выпуск осуществлялся дифференцированно. В зависимости от результатов учебы выпускники получали воинские звания от ефрейтора до старшины. В течение первого набора подразделения 8-й армии пополнили 1036 младших командиров и 463 ефрейтора. В некоторых армиях создавались учебные батальоны РГК (Резерв Главного Командования). Так, в 8-й саперной армии четыре учебных батальона РГК под руководством начальника отдела ГВИУ РККА полковника И.Г.Старинова обучались минно-подрывному делу по специальной программе».

В один из таких сформированных учебных батальонов в первых числах января 1942 года направляется младший сержант Золотарев – выпускник Школы МНС (младшего начсостава) НКВД. К этому времени все саперные армии передаются в оперативное подчинение начальнику Главного военно-инженерного управления (ГВИУ) РККА.

Проведем детальное расследование и выясним, в какой школе младшего начсостава проходил обучение самый таинственный участник рокового похода. Золотарев в своей автобиографии пишет, что «меня направили учиться в школу младших командиров. В школе проучился два месяца». Поскольку саперные армии первоначально входили в организационно-штатную структуру ГУОБР НКВД, следовательно, Золотарева могли направить на обучение только в школу младшего начсостава НКВД.

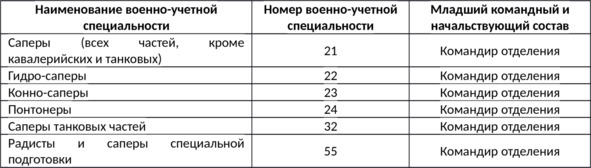

Согласно справочнику военно-учетных специальностей РККА, утвержденному начальником Генштаба 4 ноября 1937 года, к младшему начальствующему составу относились: младшие сержанты, сержанты, старшие сержанты и старшины. Звание младшего сержанта присваивалось курсантам, окончившим полковые, батальонные или специальные школы и соответствовало категории «командир отделения». Перечень военно-учетных специальностей в категории «командир отделения», которые имели отношение к квалификации сапера и заносились в красноармейскую книжку, приводится в таблице №1:

Таблица №1. Перечень военно-учетных специальностей.

К началу войны в состав НКВД СССР входили пограничные войска (ПВ НКВД), железнодорожные войска (ЖВ НКВД), войска по охране особо важных предприятий промышленности, конвойные войска, оперативные войска и военно-строительные структуры. Ведомство имело собственную сеть военно-учебных заведений и школ для подготовки командного состава и младшего начсостава. С началом войны войска и структуры, военно-учебные заведения и школы НКВД в соответствии с мобилизационными планами перешли на штаты военного времени. Какие же школы младших командиров войск и структур НКВД СССР дислоцировались в Северо-Кавказском военном округе в октябре 1941 года? Таких учебных заведений (школа МНС) всего было четыре вида:

1. Окружная школа младшего начсостава ПВ НКВД СССР: осуществлялась подготовка командиров отделений (связисты и саперы) пограничных отрядов и полков, а также младших лейтенантов – помощников начальников пограничных застав.

2. Полковая школа младшего начсостава 23-го пограничного полка войск НКВД СССР, который в июне 1941 года передислоцировался из Молдавии в Ростов-на-Дону. С началом войны во исполнение постановления СНК СССР №1756—762 от 25.06.1941 года «О мероприятиях по борьбе с диверсантами противника в прифронтовой полосе» 23-й пограничный отряд был переименован в 23-й пограничный полк и вошел в состав Управления войск НКВД по охране тыла Южного фронта. В полосе этого фронта находилась и 8-я саперная армия, в которой проходил службу Золотарев. Кстати, товарищи Ленин, Сталин и Горький в 23-м пограничном отряде были почетными пограничниками.

3. Полковая школа младшего начсостава связи ЖВ НКВД СССР: осуществлялась подготовка командиров отделений (связисты и саперы). Школа МНС входила в состав 59-го полка 4-й дивизии железнодорожных войск НКВД и находилась в городе Армавир Краснодарского края.

4. Ростовская школа связи МНС НКВД СССР: осуществлялась подготовка радиотелеграфистов, связистов, телеграфистов-морзистов, радиомехаников, электромехаников, прожектористов-телефонистов, радистов и саперов специальной подготовки.

Следует также отметить, что в конвойных войсках было четыре школы МНС, которые входили в состав 13 и 14-й дивизии, 41 и 42-й бригады НКВД. Кроме того, имелась Объединенная школа младшего начсостава служебного собаководства в г. Красноярске. В Северо-Кавказском военном округе (Пятигорск, Ростов-на-Дону) дислоцировались полки и батальоны 43-й бригады конвойных войск НКВД, однако школы МНС в штате бригады не было.

Первые три вышеуказанные школы младшего начсостава вели подготовку командиров отделений для саперных подразделений и роты связи пограничных войск и железнодорожных войск наркомата внутренних дел. Ростовская школа связи МНС НКВД осуществляла подготовку командиров отделений для оперативных войск и иных структур наркомата внутренних дел.

Исторический путь Ростовской школы связи МНС НКВД СССР берет начало с 23 апреля 1930 года. Приказом ОГПУ НКВД №129/62 от 23 февраля 1930 года в пограничном округе ОГПУ по Туркестану (г. Ташкент) начинается формирование радиошколы. По организационно-штатной структуре радиошкола входила в состав 10-го Ташкентского кавалерийского полка войск ОГПУ СССР. Первым начальником школы был назначен начальник связи 46-го Ашхабадского пограничного отряда Рудаков. В период моей службы в Среднеазиатском пограничном округе (1988—1993) 46-й пограничный отряд дислоцировался в Туркмении в городе Каахка.

В 1931 году радиошкола 10-го Ташкентского кавалерийского полка войск ОГПУ СССР реорганизуется в отдельную радиошколу и входит в организационно-штатную структуру Управления пограничной охраны и войск ОГПУ НКВД Туркестана. Следовательно, статус учебного заведения существенно повышается. В этот период в радиошколе ведется подготовка радиотелеграфистов, электромехаников, прожектористов и шоферов.

Следует особо отметить, что в сентябре 1936 года Ташкентскую радиошколу ОГПУ НКВД посетил кумир всех советских радиолюбителей Эрнст Кренкель. Тот самый профессиональный радист известный советский полярник Кренкель, который на дрейфующей льдине бамбуковые лыжные палки использовал в качестве мачты для приемно-передающей антенны. Такой способ применялся и туристами группы «Хибина» при запуске радиозонда специального назначения. И кто же участникам рокового похода об этом способе посоветовал. Неужели Эрнст Кренкель?

Да-да, тот самый Эрнст Кренкель, который в феврале 1959 года руководил лабораторией автоматических радиометеорологических станций НИИ гидрометеорологического приборостроения Главного управления Гидрометслужбы СССР. Автоматические радиометеостанции размещались в труднодоступных районах страны, что позволяло вести систематические наблюдения не только за погодой, но и радиационной обстановкой местности. Такие автоматические радиометеостанции в труднодоступные районы Советского Союза доставляли специальные альпинистско-туристские группы, например, знаменитые братья Абалаковы. В 1969 году Эрнст Кренкель становится директором НИИ гидрометеорологического приборостроения. В настоящее время данное учреждение входит в состав научно-производственного объединения НПО «Тайфун». Организатор похода в район горы Отортен Игорь Дятлов после окончания Уральского политехнического института вполне мог оказаться в ведомстве Эрнста Кренкеля. Участник похоронной процессии в марте 1959 года и одногрупник Игоря Дятлова – Владимир Пудов, отметивший в своих мемуарах «ядерный загар» на лице трупа Дятлова, после окончания радиофака УПИ спустя некоторое время становится сотрудником НПО «Тайфун».