Полная версия

Первая Мировая. Война между Реальностями

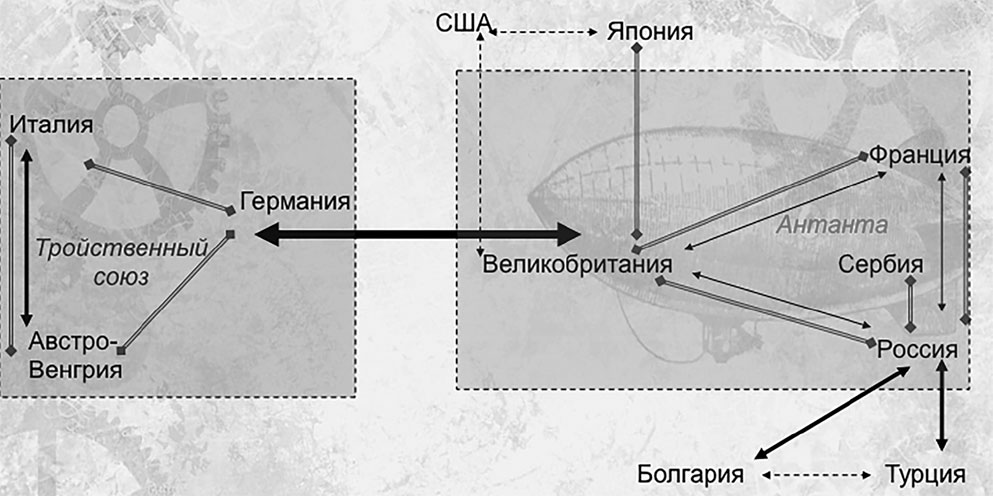

Отношения Великобритании и Франции осложняют старые колониальные споры в ходе африканской колониальной гонки.[19]

Франции с Россией особенно нечего делить – Наполеоновские походы и Крымская война стали достоянием истории и, в общем, забыты. Но Франция относится к внутренней политике царизма примерно так же, как современная Европа к внутренней политике Путина. В свою очередь русские элиты подозревают Францию в финансировании революции и укрывательстве революционеров. Это кажется не слишком серьезным, тем не менее нельзя забывать, что французский государственный гимн был в России официально запрещенной «революционной песней».

Но противоречия внутри Антанты образовывали баланс, да к тому же каждая из стран «Сердечного согласия» имела все-таки больше претензий к Германии или Австро-Венгрии, чем к другу, и «европейский узел» пришел к зафиксированной международными соглашениями ситуации «Антанта против Тройственного союза».

В рамках этого базового конфликта сформировались еще два узла – Российский и Балканский, сцепленные между собой союзом России и Сербии. Россия конфликтует, как уже говорилось, с Францией и Великобританией. С Японией, английской союзницей, она неудачно воевала. Порт-Артур и половина Сахалина, конечно, не Эльзас-Лотарингия, но потеря территории остается в политической памяти надолго.

Россия постоянно воюет с Турцией – за период 1568–1914 гг. таких войн насчитывается одиннадцать. Россия не скрывает, что целью ее восточной политики являются Черноморские проливы и Константинополь – крест на Святой Софии.

Весьма неприязненными являются отношения России и Австро-Венгрии. Россия поддерживает чешский сепаратизм и претендует на Западную Украину (Галицию). Вена поддерживает украинский сепаратизм и претендует на включение в свой состав части украинских земель. Кроме того, Россия поддерживает антиавстрийски настроенную Сербию.

Русский узел чреват серьезной войной, даже несколькими войнами – на западе и на востоке. И эти войны будут. Но как раз с Германией у Петербурга нет особых противоречий и проблем. Разве что пресловутые «хлебные пошлины», о которых в 1914 году едва ли кто-нибудь вообще вспомнил.

Балканы представляли собой клубок локальных противоречий всех против всех, причем структурообразующей стороной оказался Белград. Сербия против Турции (Первая балканская война). Сербия против Болгарии (Вторая балканская война). Сербия против Австро-Венгрии (Боснийский кризис). Поскольку Турция все еще оставалась полуколонией, ее конфликт с Австро-Венгрией по тем же делам Боснии и Герцеговины был погашен денежными перечислениями. Зато с Турцией успела повоевать Италия, отобравшая у Блистательной Порты Ливию.

Италия входит в Тройственный союз, но у нее нет разногласий ни с Англией, ни с Россией. Италия, конечно, не отказалась бы от некоторых кусков Французской Ривьеры, но ее гораздо больше занимает австрийская Далмация – «неискупленная Италия» в официальной пропаганде Рима.

Италия оказывается вне системы узлов, что означает наличие у нее выбора в июльские дни 1914 года.

В принципе этот расклад исчерпывает европейскую систему противоречий. В то время США не было принято учитывать в европейских делах и разборках. «Америка для американцев», – сказал Дж. Монро. А «на другом конце стола кто-то серьезным тоном говорил: «Америка в войну вмешаться не может. Американцы с англичанами на ножах. Америка к войне не подготовлена».

Но Америка была экономической и политической реальностью, ее армия не представляла еще серьезной силы, но флот уже был третьим в мире: 10 дредноутов на август 1914 года. И уже сформировался тихоокеанский узел противоречий: США против Великобритании на Атлантике, Уолл-стрит против Сити в мире финансов, США против Японии на Тихом океане.

Этот узел развяжет не Первая мировая война, а Вторая.

Динамика развития европейской системы противоречий выглядит следующим образом:

1870–1871 гг. Франко-прусская война 1871 г. Аннексия Эльзаса и Лотарингии. Провозглашение Германской империи

1879 г. Австро-Германский договор

1882 г. Тройственный союз

1891 г. Франко-Русский союз

1892 г. Франко-Русская военная конвенция

1894 г. Ратификация Франко-Русского союза

1904 г. Англо-французское соглашение

1904–1905 гг. Русско-японская война

1905–1906 гг. Танжерский кризис

1907 г. Англо-Русская конвенция (разграничение в Персии, Афганистан, Тибет)

1911 г. Агадирский кризис

1911–1912 гг. Итало-Турецкая (Триполитанская. Первая Триполитанская) война

1912 г. Франко-Русская морская конвенция

1912–1913 гг. Первая балканская война

1913 г. Вторая балканская война

В результате система политических узлов «Серебряного века» трансформировалась в систему союзов.

Но в перечислении пропущена одна дата. В 1902 году заключено Франко-итальянское соглашение. Это соглашение предоставляло итальянцам свободу рук в Ливии и в Далмации, Францию же оно страховало от удара с юга. Фактически Италия сделала первый и важнейший шаг к выходу из союза с Германией и Австро-Венгрией.

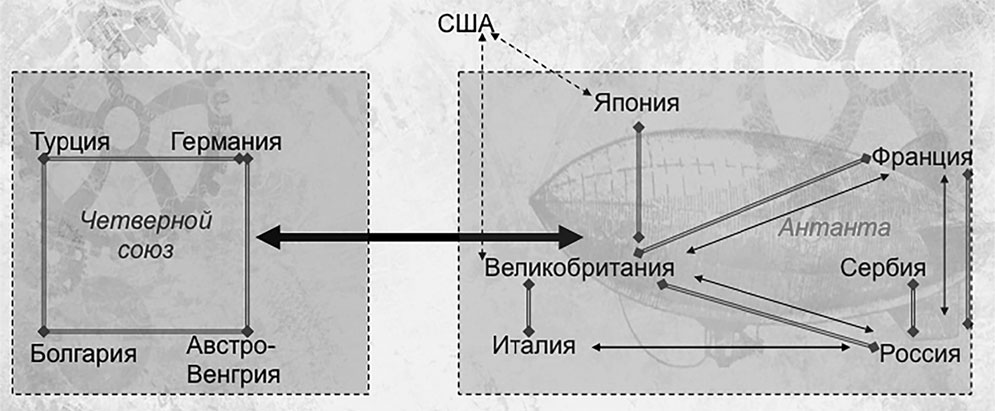

Она пройдет этот путь до конца: не поддержит Австро-Венгрию в Сараевском кризисе, откажется от вступления в войну на стороне своих союзников, подпишет в сентябре 1914 года секретные соглашения с Антантой и вступит в 1915 году в войну на ее стороне.

Германия и Австро-Венгрия компенсируют себя за счет «обиженной» Сербией и Россией Болгарии и Турции. Тройственный союз превратится в Четверной.

Заметим, что для Турции это был немалый дипломатический успех. Полуколония оказалась субъектом мировой политики и одним из ее значимых игроков.

Интермедия 1: «Первая кровь»

Кампании военных займов, гражданские патрули, женские вспомогательные части, дамские общества милосердия, девушки за рулем санитарных машин – война по всей форме; и все это под беспрестанно повторяемый лозунг: «Куздра будланула бокров!»

Мне с трудом верилось, что это не сон. Повод казался несерьезным для войны. Огромный, могучий народ взял с потолка дурацкий лозунг и швырнул его в лицо всему миру. За океаном группа стран объединилась в союз, утверждая, что они вынуждены защищаться от навязываемого им принципа, который для них нежелателен. Вся эта история яйца выеденного не стоила. Казалось, до военных действий не дойдет; скорее было похоже, будто разыгрывается долгий и сложный спектакль.

Майлс Дж. Брейер. «Куздра и бокры»Столетие со дня убийства эрцгерцога Франца-Фердинанда прошло незамеченным. Его заслонил не столько даже очередной виток «украинского кризиса», сколько чемпионат мира по футболу в Бразилии. Заметим, кстати, что и сто лет назад дело обстояло похожим образом: ну, событие, ну, сенсация, ну и что?..

Было лето, обычный уже и тогда период отпусков и некоторой расслабленности, само убийство воспринималось как внутреннее дело Австро-Венгрии, точнее говоря, полиции двуединой монархии. Убийство престолонаследника одного из крупнейших европейских государств, конечно, могло привести к некоторому осложнению международной обстановки, но в разумных и контролируемых пределах.

Атмосфера начала накаляться позднее, недели через две. Одиннадцатого июля А. Тирпиц неофициально предупреждает М. фон Шпее, командующего германской Тихоокеанской эскадрой, об опасности войны и о предположительно негативной позиции Великобритании. Но нельзя исключить, что морской министр просто воспользовался хорошей возможностью слегка взбодрить отдыхающую в далеких водах эскадру. До ультиматумов оставалось еще две недели…

Сараевское убийство

Первые публикации, посвященные причинам возникновения войны и поиску виновных в ее развязывании, появились еще до Рождества 1914 года: знаменитые «цветные книги» – французские желтые, английские синие и белые, германские белые, русские оранжевые, австрийские красные, бельгийские серые… Понятно, что обойти вниманием сараевское убийство было невозможно, но и акцентировать внимание на нем было «политически недальновидным». К этому времени сотни тысяч русских, немцев, французов, австрийцев уже были мертвы. Из-за того, что «в Сараеве застрелили эрцгерцога»?

После войны Австро-Венгрия прекратила существование, Германия была лишена права голоса, и осталось, по существу, две версии.

Официальная позиция Антанты: войну развязала Австро-Венгрия, которая воспользовалась сараевским убийством как поводом к агрессии против Сербии. Не исключено, что и само убийство было подстроено охранкой двуединой монархии.

Официальная точка зрения СССР: причиной войны были англо-германские противоречия, преимущественно экономические, торговые и морские. Войну развязала Германия, воспользовавшись затруднительным положением Австро-Венгрии в связи с убийством престолонаследника.

Самое интересное, что обе эти версии в целом – правда, но, возможно – не вся…

Изложим общеизвестные факты:

Пятого октября 1908 года Австро-Венгрия объявила об аннексии Боснии и Герцеговины. Эти территории, исторически принадлежащие Турции, были освобождены в ходе Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. и по Берлинскому договору 1878 года «временно оккупированы Австро-Венгрией». Против этого с самого начала выступала Сербия, указывая, что 50 % населения провинций составляют этнические сербы.[20] В начале ХХ века правительство младотурок заявило свои «неотъемлемые права» на Боснию и Герцеговину, что заставило австрийцев перейти к активным действиям. Султан согласился взять за две провинции 2,5 миллиона фунтов стерлингов – деньги были очень нужны. Италии заплатили невмешательством Вены в Ливийскую войну. Россия также не особенно возражала, потребовав лишь отмены нейтрализации Босфора и Дарданелл и отказа Болгарии от формального вассалитета по отношению к Турции. Сербия находилась в фарватере русской политики и самостоятельно выступить против Австро-Венгрии не имела возможности.

Все могло пройти без всяких осложнений, но австрийская дипломатия поспешила и сделала решительный шаг, не выждав удобного момента. Великобританию и Францию судьба Боснии и Герцеговины не волновала ни в малейшей степени, но вот статус Черноморских проливов значил для них очень многое. В итоге Россия дезавуировала достигнутые договоренности, что сделать было весьма легко, поскольку переговоры А. Извольского с А. Эренталем носили совершенно неофициальный характер.

Далее раскрутился обычный Балканский кризис: мобилизация в Сербии и Черногории, мобилизация в Австрии, давление Германии на Россию, окончившееся для Николая II «дипломатической Цусимой». Двадцать третьего марта 1909 года Россия признала аннексию Боснии и Герцеговины, а неделей позже это вынуждена была сделать и Сербия. Девятого апреля 1909 года свершившийся факт был официально признан великими державами, а А. Эренталь получил титул графа.

Сербия отступила, официально объявила об отказе от антиавстрийской пропаганды в Боснии, но ничего не забыла и не простила.

И здесь проявляется одна из скрытых пружин европейской политики и истории. До XVII столетия европейское пространство структурировалось наднациональными образованиями – Священной Римской империей и Французской монархией с одной стороны, и Османской империей – с другой. Россия, Англия, еще не ставшая Великобританией, и Швеция составляли периферию континента.

Такая ситуация не изменилась де-юре и после Тридцатилетней войны, хотя фактически Вестфальский мир зафиксировал суверенитет Нидерландов и Швейцарии, то есть возникновение «неимперской Европы».

В ходе Великой французской буржуазной революции аббат Сиейес придумал слово «нация», имея в виду исключить из числа французов «нежелательных лиц», то есть высшие сословия: «третье сословие и одно представляет собой нацию». С этого момента в Европе неизбежен конфликт двух законодательных начал.

В империях есть подданные. И если не считать России с ее упором на «православие, самодержавие, народность», национальность и вероисповедание подданных никакого значения для монарха не имеют. Территориальный суверенитет монархии определяется правом завоевания и исторически сложившимися наследственными, по своей сути, феодальными правами. Австро-Венгрия, столетиями воевавшая с Оттоманской империей, рассматривала Боснию и Герцеговину как свою законную добычу, а население провинций, вне всякой зависимости от его национальной принадлежности, как своих подданных.

В национальных государствах есть граждане. Гражданство определяется по национальному признаку, «по крови». Территориальный суверенитет национального государства простирается на все земли, где преобладает население, принадлежащее к титульной нации (теория национальных границ). Сербия считала все территории, населенные преимущественно сербами, «оккупированными» и не скрывала своего желания их вернуть. Тем самым жители Боснии и Герцеговины Сербией рассматривались как ее граждане.

Здесь уже заложен конфликт, тем более серьезный, что обе стороны искренне считали себя правыми. Ситуация дополнительно усугублялась положениями геополитики и расовой теории. Геополитика выступала за «естественные границы», позволяющие государству контролировать все необходимые для войны и экономики ресурсы. Начертание естественных границ должно способствовать обороне территории.[21] Расовая теория, в то время вполне респектабельная, вводила понятие наций, «близких по крови», «родственных». На ее основании была построена идеологема Югославии как единого государства близкородственных южнославянских народов. Эта доктрина вызывала в Австро-Венгрии серьезную озабоченность и рассматривалась как обоснование агрессии.[22]

Не будет преувеличением сказать, что одной из причин Первой мировой войны стал конфликт между системой феодальных прав и концепцией национального государства. Нужно признать прозорливость бравого солдата Швейка и Ярослава Гашека, сразу же сравнившего мировой кризис 1914 года с Тридцатилетней войной.

Однако вернемся к изложению хода событий. Не имея возможностей дипломатического давления на Австро-Венгрию, Сербия переходит к тактике террористической борьбы. Двадцать второго мая 1911 года создана «Черная рука», террористическая югославская организация, имеющая своей целью объединение южных славян в единое государство под патронажем Сербии.

Эта организация с самого начала возглавлялась сербской контрразведкой под руководством Д. Димитриевича.[23] Другой вопрос, что сама эта контрразведка не контролировалась ни правительством Сербии, ни ее королем, ни Генеральным штабом, и была, по сути дела, личной «Аль-Каидой» Д. Димитриевича.

«Черная рука» сразу же начала с организации террора, причем первой мишенью был избран сам Франц-Иосиф, второй – генерал О. Потиорек, в тот момент губернатор Боснии. Как это обычно и бывает, оба покушения оказались неудачными и никакого резонанса не вызвали.

Весной 1914 года Д. Димитриевич избрал новой целью эрцгерцога Франца-Фердинанда, наследника престола, высокопоставленного военного и энергичного политика, имевшего план политического реформирования Австро-Венгрии с предоставлением Боснии широкой автономии. Эти идеи, вероятно, были увязаны с «большой стратегией» Франца-Иосифа, намеревавшегося перестроить двуединую монархию в конкурентоспособное государственное образование, способное бороться за культурное и цивилизационное лидерство, по крайней мере в германском мире.[24] Понятно, что такой проект ставил на идее Югославии жирный крест, что было для Д. Димитриевича нетерпимым.

С «Черной рукой» сотрудничала «Млада Босния». Интересно, что политические цели этих организаций решительно не совпадали: «Млада Босния» исходила из теории этнографа Й. Цвиича о «югославском народе», в то время как Димитриевич собирался создать великое пансербское православное государство.

Тем не менее «правые» и «левые» террористы договорились между собой.

В 1913 году О. Потиорек пригласил Франца-Фердинанда почтить своим присутствием военные маневры в Боснии. В свою очередь, Франц-Иосиф назначил эрцгерцога наблюдателем на этих маневрах. Узнав об этом, губернатор Боснии попросил Франца-Фердинанда задержаться после маневров и принять участие в открытии нового государственного музея в Сараево.

Все это открыто обсуждалось в Австро-Венгрии, поэтому Д. Димитриевич точно знал, где будет Франц-Фердинанд по окончании маневров. Окончательное решение было принято им где-то между 26 марта (отмена убийства О. Потиорека) и 26 мая 1914 года, когда террористам было доставлено оружие.

Двадцать восьмого мая Г. Принцип и его спутники покинули Белград на лодке, и 1 июня нелегально пересекли границу Австро-Венгрии, в чем им оказало помощь официальное лицо – капитан сербской пограничной стражи Попович.

Здесь необходимо указать, что к этому времени правительство Сербии, имевшее своих агентов в рядах «Черной руки» (и, вероятно, среди приближенных самого Димитриевича), знало о готовившемся покушении. Большой радости у премьера Н. Пашича это, понятно, не вызвало, но и особых опасений тоже. В конце концов, за 1911–1913 гг. «Черная рука» устроила в Австро-Венгрии пять покушений на громкое политическое убийство, и все пять оказались неудачными.

Н. Пашич тем не менее попытался помешать переходу сербской границы Г. Принципом «со товарищи», но контрразведка разбиралась в таких делах значительно лучше, и я сомневаюсь, что Д. Димитриевич хотя бы заметил усилия правительства по усилению охраны границы и поиску «подозрительных лиц».

Когда стало ясно, что террористы уже находятся на австрийской территории, Н. Пашич решил по дипломатическим каналам предостеречь эрцгерцога. Из этого тем более ничего не вышло: туманные намеки сербского посла эрцгерцог воспринял как очевидную провокацию. Что-то вроде: «Правительство Украины категорически возражает против визита российского премьер-министра Д. Медведева в Севастополь».[25]

Теперь все зависело от качества работы австро-венгерской охранки. К удивлению, она проявила себя совершенно непрофессионально, в чем многие видят своего рода заговор, тем более что и сам Франц-Фердинанд, и особенно его супруга, большой популярностью в стране не пользовались – ровно по тем же причинам, по которым Димитриевич организовал убийство: планируемые эрцгерцогом политические реформы затрагивали слишком многие интересы.

Версия красивая, но малоправдоподобная: слишком сложно для цирка.

Утром 28 июня Франц-Фердинанд прибыл в Сараево, где его встретил О. Потиорек. «Эрцгерцога ожидали шесть автомобилей. По ошибке трое местных офицеров полиции оказались в первой машине с главным офицером службы безопасности эрцгерцога, тогда как другие офицеры службы безопасности остались позади. Во втором автомобиле были мэр и глава полиции Сараева. Третьим в кортеже был открытый автомобиль со сложенным верхом компании «Gräf & Stift» модели 28/32 PS. В этом автомобиле оказались Франц-Фердинанд с Софией, Потиорек, а также владелец автомобиля подполковник Франц фон Харрах». По пути следования автомобиля было расставлено несколько засад. Двое первых террористов не смогли выполнить свою задачу. Третий бросил гранату, которая отскочила от машины эрцгерцога и взорвалась, ранив 20 человек.

Франц-Фердинанд благополучно прибыл в ратушу и резко сказал мэру: «Господин мэр, я прибыл в Сараево с дружественным визитом, а в меня кто-то бросил бомбу. Это возмутительно!» Далее охрана эрцгерцога и местная полиция начали обсуждать, что делать. Было предложено прервать визит, но возмутился губернатор О. Потиорек: «Вы думаете, что Сараево кишит убийцами?»

Естественного ответа «Да» не последовало, в результате Франц-Фердинанд и София решили посетить раненых в госпитале. О. Потиорек догадался сменить маршрут движения кортежа, но это распоряжение не было доведено до шофера. В результате автомобиль свернул на улицу Франца-Иосифа, где его ждал Г. Принцип. Вопреки распространенному мифу, он успел сделать всего два выстрела, но оба ранения оказались смертельными. София умерла до прибытия в резиденцию губернатора, эрцгерцог – через несколько минут.

Вечером в Сараево начались погромы. «Около тысячи домов, школ, магазинов и других заведений, принадлежавших сербам, были разграблены и разрушены».

Развитие кризиса

Первоначально сараевское убийство воспринималось как чистая уголовщина, тем более что все непосредственные участники покушения сразу же были арестованы и свою вину признали. Однако на сей раз австрийские следователи отнеслись к делу серьезно и раскрутили «сербский след» за несколько дней.[26] Всплыли имена Д. Димитриевича, В. Танкосича, капитана сербской армии, упоминался также Раде Малобабич из военной разведки Сербии. Конечно, были названы поименно сербские пограничники.

В итоге уже 4 июня Франц-Иосиф пишет кайзеру Вильгельму II: «…Сараевское убийство не является делом отдельной личности, а есть результат тщательно подготовленного заговора, нити которого ведут в Белград». В этот день выстрелы Г. Принципа перестают быть событием уголовной хроники и обретают политическое измерение.

Впрочем, пока речь идет о сугубо балканских проблемах. Пятого июня появляется Австро-Венгерский меморандум относительно политики Центрального союза на Балканском полуострове. На следующий день кайзер Германии и его правительство одобряют этот документ и дают указания в этом духе своим посольствам в Бухаресте и Софии. Пока еще кризис не затрагивает ни Петербурга, ни Парижа, ни Лондона.

К этому времени австрийская полиция уже точно знала, что в деле замешаны сербские полицейские и военные чины, которые действовали без ведома правительства страны. В этой ситуации у Австро-Венгрии было право разговаривать с Сербией более чем жестко, но не обязательно ультимативным языком.

Здесь, конечно, развилка. Австро-Венгрия никак не могла игнорировать роль Сербии в сараевском убийстве – такое проявление слабости, вероятно, привело бы к неизбежному острому политическому кризису и развалу империи. Но Франц-Иосиф мог не доводить ситуацию до войны, которая обязательно приводила к гибели государства.

От него требовались очень точные и очень быстрые решения: поток событий нарастал, резко ограничивая пространство выбора. Возможно, если бы вся политическая ситуация ограничивалась бы Австро-Венгрией, Сербией и Россией, кризис удалось бы локализовать. Но в Европе были и другие силы.

Двадцатого июля Франция прекращает отпуска высшего командного состава, и Сараевский кризис сразу же становится европейским. Сомнительно, чтобы правительство Р. Вивиани (сменил А. Рибо 12 июня) в тот момент хотело войны или даже серьезно о ней думало. Скорее это был знак одобрения Николаю II и призыв ему занять более активную позицию.

Николай не очень хорошо понимал, что ему в данной ситуации следует делать. Убийство престолонаследника Австро-Венгрии было, разумеется, «актом неприкрытого терроризма», и никакого сочувствия Сербия в тот момент у царя не вызывала. Но… Россия тоже помнила Боснийский кризис 1908–1909 годов и отнюдь не была настроена на новую «Цусиму».

Все зависело теперь от умеренности и такта правительства Австро-Венгрии.

Двадцать третьего июля Австро-Венгрия направила официальное письмо правительству Сербии, и это письмо вошло в историю как «Июльский ультиматум». Австро-Венгрия потребовала полностью устраивающего ее ответа в течение 48 часов.

Сербия немедленно мобилизовала свою армию и попыталась ответить на письмо в максимально примирительном стиле. Она полностью приняла пункт № 8 «о принятии эффективных мер к предотвращению контрабанды оружия и взрывчатки в Австрию, аресте пограничников, помогавших убийцам пересечь границу» и № 10 «о беззамедлительном информировании австрийского правительства о мерах, принятых согласно всем пунктам», частично приняла пункты № 1 «о запрете изданий, пропагандирующих ненависть к Австро-Венгрии и нарушение ее территориальной целостности», № 2 «о закрытии общества «Народная Оборона» и других организаций, ведущих пропаганду против Австро-Венгрии» и № 5 «о сотрудничестве с австрийскими властями в подавлении движения, направленного против целостности Австро-Венгрии», потребовала доказательств по пунктам № 3 «об исключении антиавстрийской пропаганды из народного образования», № 4 «об увольнении с военной и государственной службы всех офицеров и чиновников, занимающихся антиавстрийской пропагандой», № 7 «об аресте майора Танкосича и Милана Цигановича, причастных к сараевскому убийству» и № 9 «об объяснении насчет враждебных к Австро-Венгрии высказываний сербских чиновников в период после убийства». Отклонен был пункт № 6 «о проведении расследования при участии австрийского правительства против каждого из участников сараевского убийства», как формально противоречащий конституции страны.