полная версия

полная версияРабота актера над собой (сборник)

Громкость – не сила!

Сила – в повышении!

«В течении неудержимом…»

(«… несутся в Пропонтиду и в Геллеспонт»).

Однако если каждый такт поднимать на терцию, то для сорока слов фразы потребуется диапазон в три октавы! Его нет!

Потом опять четыре ноты вверх и две – оттяжка вниз!

Пять нот – вверх, две – оттяжка!

Итого: только терция!

А впечатление, как от квинты!

Потом опять четыре ноты вверх и две – оттяжка вниз!

Итого: только две ноты повышения. А впечатление – четырех!

И так все время.

При такой экономии диапазона хватит на все сорок слов!

Пока экономия и экономия!

Не только в эмоции, но и в регистре!

И дальше, если б нехватило нот для повышения, усиленное вычерчивание загибов! Со смакованием! Это дает впечатление усиления!

Однако загиб сделан!

Вы ждете, не торопите!

Ничто не мешает ввести психологическую паузу, в добавление к логической!

Загиб дразнит любопытство!

Психологическая пауза – творческую природу, интуицию… и воображение… и подсознание!

Остановка дает время мне и вам разглядеть видения… досказать их действием, мимикой, лучеиспусканием!

Это не ослабит! Напротив! Активная пауза усилит, возбудит меня и вас!

Как бы не уйти в голую технику!

Буду думать только о задаче: во что бы то ни стало заставить вас увидеть то, что вижу сам внутри!

Буду активен! Нужно продуктивно действовать!

Но… нельзя перетягивать остановку!

Дальше!

«… Не ведая обратного отлива»… («… несутся в Пропонтиду и в Геллеспонт»).

Почему глаза сильнее раскрываются?!

Энергичнее излучают?!

И руки медленно, величаво тянутся вперед?!

И все тело и весь я тоже?!

В темпе и ритме тяжелой перекатывающейся волны?!

Вы думаете, это расчет, актерский эффект?

Нет! Уверяю вас!

Это делается само!

Я осознал эту игру потом, когда она уже была окончена!

Кто же это делает?

Интуиция?

Подсознание?

Сама творческая природа?

Может быть!

Знаю только, что психологическая пауза помогла этому!

Создает настроение!

Дразнит эмоцию!

Заманивает ее в работу!

Подсознание тоже помогает!

Сделай я это сознательно, с актерским расчетом, вы бы приняли за наигрыш!

Но сделала сама природа… и всему веришь!

Потому что – естественно!

Потому что – правда!

«… Вперед, вперед несутся в Пропонтиду и в Геллеспонт».

Опять post factum понял, что во мне создалось что-то, зловещее!

Сам не знаю, отчего и в чем!

Это хорошо! Это мне нравится!

Задерживаю психологическую паузу!

Не все выразил!

Как задержка дразнит и разжигает!

И пауза стала действеннее!

. . . . . .

Опять дразню природу!

Завлекаю в работу подсознание!

Есть много манков для этого!

Подхожу к высокой ноте: «Гелеспонт!»

Скажу и потом опущу звук!..

Для нового последнего разбега!

«Так замыслы мои коварные

Неистово помчатся, | и уж назад

Не вступят никогда | и к прошлому

Они не воротятся,

А будут все нестись неудержимо…».

Сильнее вычерчиваю загиб. Это самая высокая нота всего монолога.

«… А будут все нестись неудержимо…».

Боюсь ложного пафоса!

Сильнее держусь задачи!

Внедряю свои видения!

Интуиция, подсознание, природа – делайте что хотите!

Полная свобода! А я сдерживаю, дразню паузами.

Чем больше сдерживаешь, тем больше дразнит.

Пришел момент: ничего не жалеть!

Мобилизация всех выразительных средств!

Все на помощь!

И темп, и ритм!

И… страшно сказать! Даже… громкость!

Не крик!

Только на два последних слова фразы:

«… нестись неудержимо» и…

Последнее завершение! Финальное!

«… Пока не поглотятся диким воплем».

Задерживаю темп!

Для большей значительности!

И ставлю точку!

Понимаете ли вы, что это значит?!

Точка в трагическом монологе?!

Это конец!

Это смерть!!

Хотите почувствовать, о чем я говорю?

Вскарабкайтесь на самую высокую скалу!

Над бездонным обрывом!

Возьмите тяжелый камень и…

Шваркните его вниз, на самое дно!

Вы услышите, почувствуете, как камень разлетится в мелкие куски, в песок!

Нужно такое же падение… голосовое!

С самой высокой ноты – на самое дно тесситуры!

Природа точки требует этого.

Вот так

– Как?! – воскликнул я. – В такие моменты артисты живут какими-то техническими и профессиональными расчетами?!

А вдохновение?!

Я убит и обижен!

______________ 19__ г.

Ввиду того, что на прошлом уроке многие из учеников нашли, что прием графического изображения фонетики речи нагляден и убедителен, Аркадий Николаевич воспользовался им сегодня для очередной работы по знакам препинания, в связи с интонацией.

Эта часть урока началась с небольшого вступления Торцова. Он говорил:

– Прямое назначение знаков препинания группировать слова фразы и указывать речевые остановки или паузы. Они различны не только по продолжительности, но и по характеру. Последний зависит от той интонации, которая сопровождает речевую остановку. Иначе говоря, каждый знак препинания требует соответствующей ему характерной для него интонации, и с этой стороны знаки препинания подлежат теперь нашему изучению.

Как видите, двойственность их функций заставляет меня говорить о них дважды – теперь и впоследствии, когда речь зайдет о речевых остановках, или паузах.

Пусть это не путает вас, так как я это делаю умышленно.

Начну с точки. Представьте себе тяжелый камень, который стремительно летит в пропасть и там ударяется о самое ее дно.

Так же стремительно летит вниз звук последнего перед точкой выделяемого слога и ударяется о самое дно голосовой гаммы говорящего. Это звуковое падение и удар характерны для точки. Чем больше голосовой диапазон, тем длиннее линия движения вниз, тем стремительнее и сильнее удар, тем типичнее звуковая фигура точки и, наконец, тем законченнее, увереннее и определеннее звучит передаваемая мысль.

Наоборот, чем короче голосовая гамма, чем слабее падение, стремительность и удар, тем неопределеннее передача мысли.

«Положить фразу на дно» означает на нашем языке поставить хорошую, заканчивающую точку. Судите сами, как важен для этого большой голосовой диапазон с хорошими низами.

Многоточие в противоположность точке не заканчивает фразы, а напротив, как бы толкает ее в пространство, где она пропадает, точно птица, выпущенная из клетки, или точно дым, уносимый по воздуху между небом и землей. При этом полете в пространство наш голос не подымается вверх и не опускается вниз. Он тает и исчезает, не заканчивая фразы, не кладя ее на дно, а оставляя ее висеть в воздухе.

Запятая тоже не оканчивает фразы, а передает ее наверх, точно в следующий этаж, или перекладывает ее на полку выше. Такая голосовая фигура в музыке носит название «portamento».

Этот звуковой загиб кверху обязателен при запятой, наподобие приподнятого указательного пальца, [он] предупреждает тысячную толпу о том, что фраза не окончена и ждет продолжения. Такое предупреждение заставляет слушателей ждать, не ослабляя внимания, напрягать его еще сильнее.

В большинстве случаев артисты боятся запятой и потому спешат как бы перепрыгнуть через нее, чтоб скорее закончить всю фразу и добраться до спасительной точки, точно до большой станции, на которой можно отдохнуть от дороги, переночевать, закусить, прежде чем ехать дальше. Но запятых не следует бояться. Напротив, их надо любить, как короткую передышку в пути, во время которой приятно просунуть голову в окно, вдохнуть в себя воздух и освежиться. Запятая – мой любимый знак.

Голосовое portamento, которое требуется при запятой, дает грацию речи и интонации. Если не бояться паузы, а пользоваться ею умело, то с ее помощью можно говорить не торопясь, спокойно, выдержанно, с уверенностью в том, что зрители театра дослушают передаваемую мысль. Для этого надо только четко сделать голосовой загиб кверху и задержать там звук столько, сколько нужно или хочется. Тот, кто владеет этой техникой, отлично знает, что спокойствие, выдержка и уверенность при голосовом portamento импонируют толпе и заставляют ее терпеливо ждать даже в тех случаях, когда актер дольше, чем надо, задержит звук на верхней ноте загиба и продлит паузу.

Как приятно стоять перед тысячной толпой, спокойно, не торопясь группировать слова, лепить сложные периоды, конструктивные части мысли и быть уверенным в том, что замершая толпа терпеливо слушает говорящего.

Всему этому в большой степени помогает хорошо вычерченная звуковым загибом запятая и связанная с ней обязательная голосовая интонация.

Точка с запятой в смысле интонации является чем-то средним между точкой и запятой. При этом знаке фраза оканчивается, но не кладется так низко на дно, как при точке, вместе с тем есть и едва ощутимый намек на звуковой загиб кверху.

Двоеточие требует резкого обрывчатого удара на последнем слоге, выделяемом перед знаком препинания. По силе этот удар почти такой же, как и при точке, но в то время как последняя требует обязательного и очень большого голосового понижения, при двоеточии звук может лишь слегка опуститься или, напротив, слегка повыситься, он может оставаться и на уровне предыдущих слов фразы. Главная особенность этого знака в том, что обрывание совершается не для того, чтоб окончить фразу или мысль, а напротив, для того, чтоб ее продолжить. В этой остановке должна чувствоваться перспектива на дальнейшее. Эта остановка что-то подготовляет, возвещает, рекомендует, выставляет или точно указывает пальцем на то, что следует. Такое указание передается звуком с помощью особого его подталкивания вперед.

Вопросительный знак. Типичный его признак – скорое, стремительное или, напротив, медленное, ползущее, большое или малое звуковое повышение, кончающееся обрывчатым или широким, острым или закругленным кваканием. Оно совершается на самом верхнем голосовом подъеме.

Иногда высокая нота этой вопросительной голосовой фигуры остается наверху, в воздухе, в других случаях после своего взлета звук чуть-чуть опускается.

Высота и скорость голосового подъема при вопросительной интонации, острота или ширина фонетической фигуры квакания создают разные степени и силу вопроса. Чем сильнее изумление, тем выше вверх подымается фонетическая линия. Чем меньше вопрос, тем ниже голосовой подъем. Чем острее удивление, тем острее изгиб квакания; чем шире и закругленнее этот изгиб, тем больше удивление, им передаваемое.

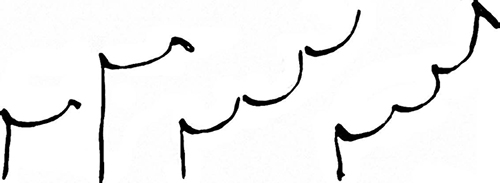

Вопросительное квакание бывает одноколейным и многоколенным. При высшем удивлении эту голосовую фигуру можно повторять на каждом слове вопросительного предложения. Так, например, чтоб усилить фразу: «И это все ушло навек?» – можно сделать квакание почти на всех словах.

Яснее вы это поймете в графическом рисунке:

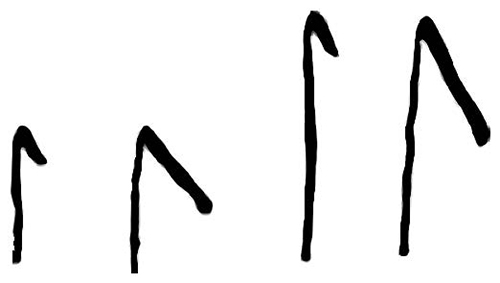

Знак восклицания. Почти все, что сказано о вопросе, относится и к знаку восклицания. Разница лишь в том, что в последнем отсутствует звуковое квакание и заменяется коротким или более продолжительным опусканием голоса после его предварительного звукового подъема. Графический рисунок этой фонетической фигуры напоминает форму цепа, которым молотят рожь. И у него конец палки, которым бьют, бывает короче или длиннее.

Чем выше вверх подымается голос при интонации и чем ниже он опускается после своего взлета, тем сильнее или слабее звучит восклицание.

Описанная интонация графически передается так:

Я объяснил вам с помощью наглядного рисунка голосовые интонации, обязательные при знаках препинания. Не подумайте, что эта графика нужна нам в будущем для записи и для фиксирования однажды и навсегда установленных интонаций роли. Этого делать нельзя, вредно, опасно. Поэтому никогда не заучивайте фонетики сценической речи. Она должна рождаться сама собой, интуитивно, подсознательно. Только при этом условии интонация сумеет передать в точности жизнь человеческого духа роли.

Заученная звуковая фигура суха, формальна, безжизненна. Раз и навсегда я отрицаю и осуждаю ее.

Если мои графические линии объяснили вам фонетику и интонацию, обязательную при знаках препинания, – забудьте о рисунках, выкиньте их из головы или же на секунду вспоминайте их в критические моменты, когда интуитивно подсказанная интонация явно фальшивит или же не приходит сама собой. В этом случае воспоминание о рисунке может дать правильное направление интуиции.

В ответ на заданный кем-то вопрос: «откуда к нам приходит интонация» – Аркадий Николаевич сказал:

– А откуда приходит и ложится к нам на язык слово, когда мы выражаем ту или иную мысль? Почему приходит именно такое слово, которое нам в данный момент необходимо? Почему вслед за внутренним позывом, часто без нашего участия и сознания, приходит к нам движение и действие? Почему руки, ноги, туловище сами делают свое дело? Предоставим решать эти вопросы волшебнице-природе. Право, не беда, если кое-что в процессе творчества останется покрытым таинственно красивой неизвестностью. Это только хорошо и полезно для интуиции, которая нередко подсказывает самую интонацию.

Работа над интонацией не в том, чтоб придумывать или выжимать ее из себя. Она является сама собой, если существует то, что она должна выражать, то есть чувство, мысль, внутренняя сущность, если есть то, чем ее можно передать, то есть слово, речь, подвижной, чуткий, широкий, выразительный звук голоса, хорошая дикция.

О них-то вы и заботьтесь, их и вырабатывайте в первую очередь, тогда и интонация придет сама собой, интуитивно, по рефлексу.

Иначе говоря, учитесь владеть манками, развивайте звуковой и речевой аппарат. При этом заметьте себе, что самым важным манком, вызывающим интуитивно интонацию, является приспособление. Почему? Да потому, что сама интонация является звуковым приспособлением для выражения невидимого чувства и переживания. Подобно тому как в области физиологии наилучшее интуитивное движение и действие создаются через приспособление, так и в области психики наиболее тонкое словесное действие и интуитивная звуковая интонация создаются через тот же манок – приспособление.

Таким образом, задача сегодняшнего и предыдущих уроков сводится к тому, чтоб убеждать вас упорно учиться владеть манками, развивать голос, расширять его диапазон, усовершенствовать речевой аппарат, воспроизводящий интонацию. Кроме того, сегодняшний и другие уроки имели целью подвести вас к новому классу «законов речи и искусства говорить», заставить вас почувствовать важность вводимого предмета и необходимость отдать ему все ваше внимание.

Случалось ли вам слышать простую речь, без особых голосовых повышений и понижений, без широкой тесситуры, без сложной фонетики, графики, которые так важны в области слова? Однако, несмотря на отсутствие всех этих элементов, простая речь нередко производит впечатление. В чем же ее секрет и сила?

В ясности воспроизводимой мысли, в отчетливости и в точности выражений, в логичности, в последовательности, в хорошем построении фраз, в их группировке и конструкции всего рассказа. Все это взятое вместе действует на слушателей.

Воспользуйтесь же и этой возможностью слова. Учитесь говорить логично и последовательно.

Манера ставить акцентуацию, да при том еще с звуковым напором на каждом без исключения слове (особенно при стихотворной декламации), – обычное явление. Между тем известно, что фраза без всяких ударений так точно, как и фраза со всеми ударными словами, ничего не выражает и является бессмыслицей.

Но есть немало актеров менее расточительных в смысле ударений. Они ставят их не так обильно, но зато неправильно, что в не меньшей степени искажает сценическую речь. Такие актеры недолюбливают подлежащие, сказуемые, имена существительные, глаголы. Им более любы прилагательные, наречия, восклицания и всякие слова, на которых можно «поиграть». Вот, например: великий, маленький, красивый, безобразный, добрый, злой, гордый, кроткий или вдруг, неожиданно, особенно, слишком. Каждое из этих слов можно так или иначе изобразить, представить либо жестом и движением, либо образной интонацией. Когда такие слова попадаются среди других более важных, передающих самую суть, то и тогда «игральные» слова предпочитаются основным.

Эта случайность и неразбериха в области ударений стала почти нормальным явлением. Фраза, сказанная правильно в реальной жизни, вызванная подлинной продуктивной и целесообразной задачей, перенесенная на сцену, совершенно преобразуется и искажается от неправильных «игральных» ударений. Изуродованную речь трудно понимать, и потому ее только слушают.

В противоположность таким актерам встречаются (значительно реже) чересчур правильно говорящие. К ним не придерешься ни в смысле грамматических, ни в смысле логических ударений. Это, конечно, хорошо. Их речь не только слушается, но и понимается, но зато, к сожалению, она не чувствуется благодаря отсутствию символических, или художественных, ударений. Только с их помощью можно превратить сухое конкретное слово в живое, а грамотную, но формальную речь в подлинное искусство, передающее жизнь человеческого духа роли.

Не вдаваясь во все подробности спорного вопроса, я пока могу вам дать один добрый практический совет, вынесенный из личного опыта:

Старайтесь, по возможности, делать как можно меньше и только самые необходимые ударения. Пусть лучше всего символические (художественные) ударения по мере возможности совпадают с логическими акцентами. Конечно, будут и исключения, но не превращайте их в правило. Для того чтоб ваша речь с минимальным количеством необходимых ударений была художественной, усиленно позаботьтесь о подтексте. Когда он создастся, все само собой наладится. Может быть, тогда у вас явится не одно, а много ударений, сильных, средних, слабых, целая градация их в самых разнообразных соотношениях. Интуиция расположит их так, что и логика, и грамматика, и художественная сторона будут удовлетворены, а слушатели довольны.

______________ 19__ г.

Торцов напомнил, что до сих пор на наших занятиях, при всяком удобном случае, говорилось о беспрерывной звуковой линии речи и о ее слиянности.

Это не значит, конечно, что актер должен постоянно, безостановочно произносить слова на сцене!

Такое беспрерывное общение обличало бы в нем сумасшествие. Нормальным людям необходимы передышки, остановки, паузы не только в речи, но и во всех других внешних и внутренних процессах мышления, работы воображения, слуха, зрения и пр., и пр.

Наше естественное состояние можно графически изобразить чередующимися длинными и короткими линиями, разделенными малыми или большими паузами, вот так:

_______ __ _______ __ __ _______

В противоположность им сумасшествие (idée fixe) следовало бы изобразить одной сплошной, беспрерывной чертой, вот так:

___________________________________

«Речь без пауз или с слишком длинными, перетянутыми паузами путанна и бессмысленна», – пишет С. Волконский в одном месте книги. А в другом он восклицает: «Прямо не знаешь, чему больше удивляться – тому ли, как мало ею (то есть паузой) пользуются, или тому, как ею злоупотребляют». – «Трудно сказать, что хуже: введение паузы там, где она не нужна, или несоблюдение паузы там, где она нужна» («Выразительное слово»).

Как же сочетать все эти противоречия?! В самом деле: с одной стороны, беспрерывность звуковой линии, а с другой – необходимость остановок!

Начать с того, что беспрерывность не следует понимать в смысле perpetuum mobile, а перерывы и паузы не должны превращать речь в рубленую, которую мы часто слышим на сцене.

В музыке, основанной на тянущейся звуковой линии, наравне со слиянностью существуют и паузы, которые не мешают кантилене.

Там остановки необходимы для деления мелодии на ее составные части. Во время этих молчаливых перерывов звуковая линия прекращается, но зато в промежутках между паузами она тянется непрерывно и слиянно.

Пусть же и в речи паузы делят излагаемую мысль на ее составные части, но пусть каждая из этих частей не теряет своей беспрерывности и слиянности.

Те, кто умеют хорошо говорить в реальной жизни, инстинктивно или сознательно придерживаются этого правила и более или менее верно расставляют паузы во время речи. Но лишь только те же люди заучивают чужие слова роли и произносят их со сцены, с ними в большинстве случаев происходит превращение: их речь становится рубленой, безграмотной, а паузы расставляются ими неправильно.

Почему же происходит такое явление?

На это есть внешние и внутренние причины. Начну с первых.

Существует немало актеров с коротким и плохо поставленным дыханием. У них звук тянется столько, сколько хватает забранного воздуха, а если его оказывается больше, чем надо, то излишек выдыхается в любом месте речи. Так же без разбора воздух вбирается там, где захочется, не считаясь с законностью или незаконностью остановки.

Такая речь подобна астме. Она не может быть толковой и грамотной.

Есть и другая причина неправильно распределенных остановок в речи. Она происходит от незнания того, что сила речи не в громкости, не в вольтаже, а в звуковых повышениях и понижениях или, другими словами, в интонации, так точно, как и в логике и в последовательности речи.

Эти люди, мало сведущие в нашей речевой технике, ищут средств для усиления словесного общения в самых наивных актерских приемах. Чтоб быть убедительнее, они пыжатся, накачивают темперамент, прибегают к крику. Но эта мускульная работа не дает результатов. Она проходит на поверхности, а не внутри, она вне жизни и переживания, с которыми физическая потуга не имеет ничего общего. Она так точно, как и пауза, связанная с ней, вызывается случайными причинами физиологического или нервного происхождения.

Можно ли при таких условиях предвидеть, где выскочит и появится речевая остановка? Очевидно, там, где говорящий вздумает сильнее выжать свое «вдохновение», там, где он захочет быть особенно «гениальным». Эти причины исходят не из смысла, не из сути роли, а они рождаются помимо их и нередко там, где этого захочет простая случайность.

В результате самая простая фраза, как, например: «Я хочу сказать вам, что ваше поведение недостойно», – превращается в мучительные словесные роды с потугами:

«Я (огромная пауза, ради выжимания вдохновения) хочу́ сказать ва́мчтова́ше́ (новая потуга после того, как в предыдущий речевой такт случайно попало несколько слов из следующего предложения) поведе́ниенедо́с- (новая пауза для накачивания темперамента) – то́йно» (выпаливается как выстрел, с выбрасыванием остатка воздуха и с новой длинной финальной передышкой для послеродового отдыха).

Не напоминает ли вам такая речь гоголевского судью из «Ревизора», который, прежде чем сказать слово, долго шипит, наподобие старых часов.

С этими внешними причинами, вызывающими неправильную расстановку пауз, надо бороться с помощью пения, развивающего дыхание и интонацию.

Но самая главная причина не внешнего, а внутреннего происхождения. Она в недостаточной чуткости и любви людей к слову, в непонимании тонкостей своего языка.

Как бороться с этим явлением?

Более внимательным отношением к слову, проникновением в его природу. В этой работе вам помогут изучение законов речи и, в частности, функций третьего (после интонации и ударения) важного пособника в нашем словесном общении – остановки (паузы).

В свое время вы будете подробно изучать ее со специалистами по законам речи. Моя же цель подвести вас к предмету и в общих чертах объяснить вам практический смысл его.

Есть артисты, которые считают шиком как набегание одной фразы на другую, так и заполнение пауз звуком. Они полагают, что это у них происходит не благодаря плохой речи, а по причине неудержимости их «бурного» темперамента, который они якобы не в силах вовремя остановить.