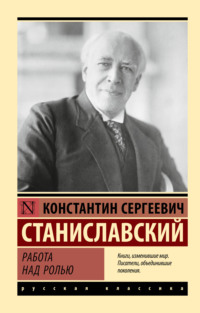

полная версия

полная версияРабота актера над собой (сборник)

Тем не менее психологическая пауза очень сильно считается с опасностью затяжки, которая начинается с момента остановки продуктивного действия. Поэтому, прежде чем это произойдет, психологическая пауза спешит уступить свое место речи и слову.

Беда, если момент будет упущен, ибо в этом случае психологическая пауза выродится в простую остановку, которая создает сценическое недоразумение. Такая остановка – дыра на художественном произведении.

Именно это и произошло с вами сегодня, и я спешу объяснить вам вашу ошибку, чтоб предупредить повторение ее в будущем.

Сколько хотите заменяйте логические паузы психологическими, но зря не перетягивайте их.

Теперь вы знаете то, что представляют собой паузы нашей сценической речи. Вы понимаете также в общих чертах, как ими пользоваться. Пауза – важный элемент нашей речи и один из главных ее козырей.

______________ 19__ г.

Аркадий Николаевич уселся поудобнее в кресло, подложил кисти рук под коленки, принял неподвижную позу и начал горячо и выразительно декламировать сначала монолог, а потом стихи. Он говорил их на каком-то неведомом, но очень звучном языке. Торцов произносил непонятные слова с огромным подъемом и темпераментом, то повышая голос в длинных тирадах, то опуская звук до предела, то, замолчав, он договаривал глазами то, что недосказывали слова. Все это он делал с большой внутренней силой, не прибегая при этом к крику. Иные тирады он произносил особенно звучно, выпукло и до конца дорисовывал их. Другие фразы он говорил едва слышно, густо насыщая их хорошо пережитым и внутренне оправданным чувством. В этот момент он был близок к слезам, и ему даже пришлось сделать очень выразительную остановку, чтоб справиться с волнением. Потом у него опять что-то внутри переключилось, голос зазвучал крепче, и он удивил нас своей совсем юной бодростью. Но этот порыв неожиданно оборвался и перешел опять в молчаливое переживание, которое убило только что пробившуюся бодрость.

Этой превосходно пережитой драматической паузой закончились сцена и чтение.

Стихи и проза – произведение самого Аркадия Николаевича, придумавшего свой собственный звучный язык.

– Таким образом, – резюмировал Торцов, – я говорил на непонятном вам языке, а вы меня внимательно слушали. Я сидел неподвижно, избегая движений, а вы на меня внимательно смотрели. Я молчал, а вы старались разгадать смысл этого молчания. Я подложил под звуки какие-то свои представления, образы, мысли, чувствования, которые, как мне казалось, имеют связь со звуками. Конечно, эта связь лишь общая, неконкретная. Понятно, что и производимое впечатление было того же происхождения. Все это достигнуто мною, с одной стороны, звуками, а с другой – интонацией и паузами. Разве не то же самое происходит и получается при слушании стихов и монологов на незнакомом нам языке, которым мы наслаждаемся в спектаклях и концертах заезжих иностранных гастролеров? Разве они не производят на нас большого впечатления, не создают настроения, не волнуют? А между тем мы ничего не понимаем из того, что они нам говорят на сцене.

А вот и еще пример. Недавно один из моих знакомых восхищался чтением артиста Б., которого он слушал в концерте.

– Что он читал? – спросили его.

– Не знаю! – ответил знакомый. – Я не расслышал слов.

По-видимому, артист Б. умеет производить впечатление не словами, а чем-то другим.

В чем же секрет? В том, что на слушателя действуют также звуковая окраска слов – интонация и красноречивое молчание, договаривающее недосказанное словами.

Интонация и пауза сами по себе, помимо слов, обладают силой эмоционального воздействия на слушателей. Доказательством тому мое сегодняшнее чтение на непонятном языке.

______________ 19__ г.

Сегодня, после того как я опять прочел [монолог] Отелло, Аркадий Николаевич сказал мне:

– Вот теперь монолог не только слушается, понимается, но и начинает чувствоваться, правда, пока еще недостаточно сильно.

Чтоб добиться этой силы, я при следующем чтении попросту, по-актерски, нажал педаль или, иначе говоря, наиграл страсть ради самой страсти. От этого, конечно, явилось напряжение, торопливость и благодаря им я смял и перепутал все такты.

– Что же вы сделали?! – всплеснул руками Аркадий Николаевич. – Одним разом смахнули всю нашу огромную работу! Убили даже смысл, логику!

– Я хотел оживить и усилить… – оправдывался я, сконфуженный.

– Да разве вы не знаете, что сила заключается в логике и в последовательности, а вы их уничтожаете! Приходилось ли вам слышать на сцене или в самой жизни совсем простую речь, без особых голосовых усилений, повышений и понижений, без чрезмерного расширения звуковых интервалов, без сложных фонетических фигур и рисунков интонаций?

Несмотря на отсутствие всех этих приемов усиления выразительности, совсем простая речь нередко производит неотразимое впечатление своей убедительностью, ясностью воспроизводимой мысли, отчетливостью и точностью словесного определения, передаваемого логикой, последовательностью, четкой группировкой слов и построением фразы, выдержкой передачи.

Логическая пауза принимает живое участие в такой речи, она способствует силе воздействия и убедительности.

Так пользуйтесь же ею, а вы ее уничтожаете. Именно ради силы, которую вы ищете, учитесь прежде всего говорить логично и последовательно, с правильными остановками.

Я поспешил вернуть монологу его прежнюю форму, четкость, но вместе с ними опять явилась и прежняя сухость. Я чувствовал себя в заколдованном кругу, из которого не находил выхода.

– Теперь мы убедились, что вам еще рано думать о силе. Она сама создается от совокупности многих условий и возможностей. Их-то мы и будем искать.

Где? В чем?

Разные актеры по-разному понимают силу в речи. Вот, например, есть такие, которые ищут ее в физическом напряжении. Они стискивают кулаки и пыжатся всем телом, деревенеют, доходят до судорог ради усиления воздействия на зрителей. Благодаря такому приему их голос выдавливается из речевого аппарата, вот так, с таким же напором, с каким я сейчас толкаю вас вперед, по горизонтальной линии.

На нашем актерском жаргоне такой нажим на звук ради его силы называется «игрой на вольтаже» (на напряжении). Но такой прием не создает силы, а лишь крик, ор и сдавленный хрип на суженном голосовом диапазоне.

Проверьте это на себе и скажите на нескольких нотах секунды или терции, со всей внутренней силой, которая вам доступна, такую фразу: «Я не могу больше выносить этого!!»

Я исполнил приказание.

– Мало, мало, сильней! – командовал Торцов.

Я повторил и усилил звук голоса, насколько мог.

– Еще, еще сильнее! – понукал меня Торцов. – Не расширяйте голосового диапазона!

Я повиновался. Физическое напряжение вызвало спазму: горло сжалось, диапазон сокращался до терции, но впечатления силы не получилось.

Использовав все возможности, мне пришлось при новом понукании Торцова прибегнуть к простому крику.

Получился ужасный голос удавленника.

– Вот результат «вольтажа» ради самой громкости, то есть напряженного физического выпихивания из себя звука по горизонтальной линии, – указал мне Аркадий Николаевич.

Теперь попробуйте сделать другой, противоположный опыт, а именно: ослабьте совершенно мышцы голосового аппарата, уберите «вольтаж», не наигрывайте никаких страстей, не заботьтесь ни о какой силе и скажите мне ту же фразу, но на самой широкой голосовой тесситуре и притом с хорошо оправданной интонацией. Для этого нафантазируйте волнующие вас предлагаемые обстоятельства.

Вот какой вымысел пришел мне в голову.

Если б я был преподавателем и кто-нибудь из учеников, подобно Говоркову, в третий раз опоздал в класс на полчаса, что бы я сделал для прекращения впредь подобной распущенности?!

При таком обосновании фраза произнеслась довольно легко и голосовой диапазон сам собой, естественно, расширился.

– Видите, фраза получилась куда сильнее прежнего крика и вам не потребовалось никаких потуг, – объяснил мне Аркадий Николаевич.

Теперь скажите мне те же слова с еще более расширенным диапазоном, не на квинте, как последний раз, а на целой, хорошо оправданной октаве.

Пришлось придумывать новый вымысел для предлагаемых обстоятельств, а именно: допустим, что, несмотря на мои категорические требования, выговоры, записи, предупреждения, протоколы, Говорков снова опоздал не на полчаса, а на целый час. Все меры использованы, и нужна последняя, высшая.

– «Я не могу больше терпеть этого!!!» – сама собой вырвалась фраза, не громко, так как я удерживал себя, предполагая, что чувство мое еще не созрело.

– Видите! – обрадовался Аркадий Николаевич. – Вышло сильно, не громко и без всякой потуги. Вот что сделало движение звука вверх, вниз, так сказать, по вертикальному направлению, без всякого «вольтажа», то есть без нажима по горизонтальной линии, как это было в предыдущем опыте. Когда вам нужна будет сила, рисуйте голосом и интонацией сверху и вниз самые разнообразные фонетические рисунки, как вы делаете это мелом на этой вертикальной плоскости черной классной доски.

Не берите же примера с тех актеров, которые ищут силу речи в простой громкости. Громкость – не сила, а только громкость, крик.

Громкость и негромкость – это forte и piano. Известно, что forte не есть самое forte, но forte есть только не piano.

И наоборот, piano не есть piano, а piano есть не forte.

Что же это значит: forte не есть самое forte, а forte есть не piano? Это значит, что forte не есть какая-то абсолютная, однажды и навсегда установленная величина, подобно метру или килограмму.

Forte – понятие относительное.

Допустим, что вы начали читать монолог очень тихо. Если б через строчку вы продолжали бы чтение несколько громче, это было бы уже не прежнее piano.

Следующую строчку вы читаете еще громче, и потому это будет еще менее piano, чем предыдущая строка и т. д., пока вы не дойдете до forte. Продолжая усиление по тем же постепенно увеличивающимся ступеням, вы, наконец, дойдете до той высшей степени громкости, про которую нельзя будет сказать иначе, как forte-fortissimo. Вот в этом постепенном превращении звука из piano-pianissimo в forte-fortissimo заключается нарастание относительной громкости. Однако при таком пользовании своим голосом надо быть расчетливым и хорошо знать меру. Иначе легко впасть в преувеличение.

Есть безвкусные певцы, которые считают шиком резкие контрасты громкого и тихого звука. Они поют, например, первые слова серенады Чайковского: «Гаснут дальней Альпухарры» – forte-fortissimo, а следующие слова: «золотистые края» – преподносят на едва слышном piano-pianissimo. Потом опять орут на forte-fortissimo: «На призывный звон гитары» – и тотчас же после на piano-pianissimo продолжают: «выйди, милая моя». Чувствуете ли вы всю пошлость и безвкусицу этих резких противопоставлений и контрастов?

То же проделывается и в драме. Там утрированно кричат и шепчут в трагических местах, вопреки внутренней сути и здравому смыслу.

Но я знаю другого рода певцов и драматических артистов, с небольшими голосами и темпераментами, которые с помощью контраста piano и forte в своем пении или речи умеют удесятерять иллюзию силы своих природных данных.

Многие из них слывут за людей с большими вокальными средствами. Но эти певцы сами хорошо знают, какой техникой и искусством достигается такая репутация.

Что же касается простой громкости как таковой, то она почти не нужна на сцене. Она в большинстве случаев пригодна лишь для того, чтоб оглушать силой звука ничего не понимающих в искусстве профанов.

Поэтому, когда вам на подмостках понадобится подлинная сила речи, забудьте о громкости и вспомните об интонации с ее верхами и низами по вертикальной линии, а также и о паузах.

Лишь в самом конце монолога, сцены, пьесы, после того как будут использованы все приемы и орудия интонации: постепенность, логичность, последовательность, градация, всевозможные фонетические линии и фигуры, – воспользуйтесь на короткий момент для заключительных фраз, слов громкостью вашего голоса, если этого потребует смысл произведения.

Когда Томмазо Сальвини спросили, как он может при своем преклонном возрасте так сильно кричать в какой-то роли, он сказал: «Я не кричу. Это вы сами для себя кричите. Я же только раскрываю рот. Мое дело постепенно подвести роль к самому сильному моменту, а когда это сделано, пусть вместо меня кричит про себя зритель, если ему это нужно».

Однако бывают исключительные случаи на сцене, когда приходится пользоваться громкостью своего голоса во время речи, как, например, в народных сценах или во время разговора под аккомпанемент музыки, пения, разных звуков или шумовых эффектов.

Но пусть не забывают, что и в этих случаях необходимы относительность, постепенность и всевозможные градации звука и что надсаживание голоса на одной или на нескольких предельных нотах голосового диапазона только раздражают зрителя.

Какой же вывод из приведенных мною примеров разного понимания силы звуков в речи? Вывод тот, что ее нужно искать не в «вольтаже», не в громкости и крике, а в голосовых повышениях и понижениях, то есть в интонации. Силу речи нужно еще искать в контрасте между высокими и низкими звуками или же в переходах от piano к forte и их взаимоотношениях.

______________ 19__ г.

– Вельяминова! Идите на сцену и прочтите нам что-нибудь! – приказал Аркадий Николаевич, начиная сегодняшний урок.

Она вошла на подмостки и объявила название произведения, которое собиралась читать:

– «Хороший человек».

– Не угодно ли! – воскликнул Торцов. – Два слова и на каждом из них по ударению! Такое название ничего не определяет!

Разве вы не знаете, что речь с ударениями на каждом слове, равно как и речь без всякого ударения, ничего не означает. Нельзя же так расточительно пользоваться акцентуацией! Ударение, попавшее не на свое место, искажает смысл, калечит фразу, тогда как оно, напротив, должно помогать творить ее!

Ударение – указательный палец, отмечающий самое главное слово в фразе или в такте! В выделяемом слове скрыта душа, внутренняя сущность, главные моменты подтекста!

Вы не понимаете еще всей важности этого момента речи и потому так мало цените ударение.

Полюбите его, как многие из вас полюбили в свое время паузы и интонацию! Ударение – это третий важный элемент и козырь в нашей речи.

У вас в жизни и на сцене ударения беспорядочно разбегаются по всему тексту, точно стадо по степи. Внесите порядок в ваши акцентуации. Скажите: «человек!»

– «Чёло-вёк», – отчеканила Вельяминова.

– Еще лучше! – дивился Аркадий Николаевич. – Теперь у вас в одном слове оказалось два ударения, а самое слово раскололось пополам. Разве вы не можете сказать «человек» как одно, а не два слова, с ударением на последнем слоге: «человек».

– «Челооо-вёк», – старалась наша красавица.

– Это не звуковое ударение, а зуботычина или подзатыльник! – шутил Аркадий Николаевич. – Зачем вы понимаете ударение как тумак? Вы не только бьете слово голосом, звуком, но и припечатываете его подбородком, наклонением головы. Это плохая и, к сожалению, очень распространенная среди актеров привычка. Ткнул вперед головой и носом – как будто и выделил важность слова и мысли! Чего проще!

На самом деле это гораздо сложнее. Ударение – это любовное или злобное, почтительное или презрительное, открытое или хитрое, двусмысленное, саркастическое выделение ударного слога или слова. Это преподнесение его, точно на подносе.

Кроме того, – продолжал Аркадий Николаевич, – зачем, разрезав слово «чело-век» на две части, к первой из них вы относитесь с презрением и почти глотаете ее, а вторую так выталкиваете, что она вылетает и разрывается, как бомба. Пусть это будет одно слово, одно представление, одно понятие! Пусть ряд звуков, букв, слогов соединяется одной общей фонетической линией! Ее можно где-то повысить, понизить, изогнуть!

Возьмите большой кусок проволоки, где-то изогните его, где-то чуть приподымите кверху, и у вас получится какая-то более или менее красивая, выразительная линия, с какой-то вершиной, которая, точно громоотвод на куполе, принимает удар, а в остальной своей части создает какой-то рисунок. В такой линии есть форма, очертание, цельность, слиянность. Ведь это же лучше, чем та же проволока, разорванная на мелкие огрызки, которые разбросаны и валяются отдельно друг от друга. Попробуйте изгибать звуковую линию слова «человек» на разные лады.

В классе создался общий гул, в котором ничего нельзя было разобрать.

– Вы механически исполняете приказание! – остановил нас Аркадий Николаевич. – Вы сухо, формально произносите какие-то мертвые звуки, внешним образом сцепленные между собой. Вдохните в них жизнь.

– Как же это сделать? – недоумевали мы.

– Прежде всего так, чтоб слово выполняло свое назначение, данное ему природой, чтоб оно передавало мысль, чувство, представление, понятие, образы, видения, а не просто ударяло звуковыми волнами по барабанной перепонке.

Поэтому нарисуйте словом того, о ком вы думаете, о ком говорите, кого вы имеете в виду, и то, что вы видите внутренним зрением. Говорите партнеру, что это красивый или уродливый, большой или маленький, приятный или отвратительный, добрый или злой «человек».

Старайтесь передать с помощью звука, интонации и других выразительных данных то, что вы видите или чувствуете в них.

Вельяминова пробовала сказать, но у нее не выходило.

– Ваша ошибка в том, что вы сначала говорите слово, слушаете его, а потом уже стараетесь понять, о ком идет речь. Вы рисуете без живой натуры. Попробуйте поступать наоборот: сначала вспомнить кого-нибудь из ваших знакомых, поставить его перед собой, как это делает художник с моделью, и после передавайте словами то, что увидите внутри, на экране вашего внутреннего зрения.

Вельяминова чрезвычайно добросовестно пыталась исполнить приказание.

Аркадий Николаевич поощрил ее и сказал:

– Хоть я и не чувствовал, кто этот человек, о ком вы говорите, но пока с меня довольно и того, что вы стараетесь познакомить меня с ним, что вы верно направляете свое внимание, что слово вам понадобилось для действия, для подлинного общения, а не просто для болтания.

Теперь скажите мне: «хороший человек».

– «Хороший… человек», – отчеканила она.

– Опять вы говорите мне о каких-то двух представлениях или лицах: одного из них зовут «хороший», а другого просто «человек».

Между тем оба, вместе взятые, создают не два, а лишь одно существо.

Ведь это же разница: «хороший… человек» или оба слова слиянно «хорошийчеловёк». Прислушайтесь: я слепляю прилагательное с существительным в одно неразрывное целое и у меня получается одно понятие, одно представление не о «человеке» вообще, а о «хорошем-человеке».

Прилагательное характеризует, окрашивает существительное и тем отличает, отделяет этого «человека» от всех других людей.

Но прежде успокойтесь и снимите с этих слов все ударения, а потом уж будем их вновь ставить.

Задача оказалась совсем не такой простой, как это представляется.

– Вот так! – наконец добился от нее Аркадий Николаевич после долгой работы.

– Теперь, – приказывал он дальше, – поставьте только одно ударение на самом последнем слоге: «хорошийчеловёк». Только, пожалуйста, не бейте, а любите, смакуйте, бережно подносите выделяемое слово и его ударный слог. Меньше, еще гораздо меньше зуботычины! – умолял Аркадий Николаевич.

Слушайте, вот оба слова со снятыми ударениями: «хороший человек». Слышите вы эту скучную, как прямая палка, линию звука? А вот те же самые слипшиеся воедино слова, но с небольшим, едва заметным звуковым изгибом: «хороший человек», с какой-то едва уловимой, ласковой фонетической завитушкой на последнем слоге «ек».

Есть много всевозможных приемов, которые помогут вам рисовать и простодушного, и решительного, и мягкого, и сурового «хорошегочеловёка».

После того как Вельяминова и все ученики попробовали сделать то, о чем говорил Торцов, он остановил их и сказал:

– Напрасно вы так сильно прислушиваетесь к вашим голосам. «Самослушание» родственно самолюбованию, самопоказыванию. Дело не в том, как вы сами говорите, а в том, как другие вас слушают и воспринимают. «Самослушание» – неверная задача для артиста. Гораздо важнее и активнее задача воздействия на другого, передача ему своих видений. Поэтому говорите не уху, а глазу партнера. Это лучший способ уйти и избавиться от «самослушания», которое вредно для творчества, так как вывихивает актера и отклоняет его от действенного пути.

______________ 19__ г.

Войдя сегодня в класс, Аркадий Николаевич обратился к Вельяминовой и смеясь спросил:

– Как поживает «хороший человек»?

Вельяминова ответила, что «хороший человек» поживает отлично, и при этом вполне правильно поставила ударение.

– Ну, а скажите-ка те же слова, но с ударением на первом слове, – предложил ей Торцов. – Впрочем, прежде чем делать эту пробу, я должен познакомить вас с двумя правилами, – оговорился Аркадий Николаевич. – Первое из них заключается в том, что прилагательное при существительном не принимает на себя ударения. Оно только определяет, дополняет существительное и сливается с ним. Недаром такие слова называются «прилагательными» (они прилагаются к существительным).

На основании этого, казалось бы, нельзя говорить, как я вам предлагаю, «хорошийчеловек» с ударением на первом слове, то есть на прилагательном.

Но есть другой, более сильный закон, который, наподобие психологической паузы, побеждает все другие законы и правила. Это закон о сопоставлении. На основании его мы обязаны всегда, во что бы то ни стало, ярко выделять противопоставляемые слова, выражающие мысли, чувства, образы, представления, понятия, действия и пр. Это особенно важно в сценической речи. Делайте это в первую очередь, чем и как хотите. Пусть одна сопоставляемая часть передается громко, другая тихо, одна на высокой, другая на низкой голосовой тесситуре, одна в одной, другая в другой красках, темпах и т. д. Лишь бы разница между сопоставляемыми понятиями была ясна и даже, по возможности, ярка. На основании этого закона, чтобы сказать «хорошийчеловек» с ударением на прилагательном, вам необходимо иметь существующего или подразумеваемого «дурного человека» для противопоставления ему «хорошего человека».

Для того чтобы слова произнеслись сами собой, естественно и интуитивно, прежде чем говорить, подумайте про себя, что речь идет не о «дурном», а о…

– «Хорошемчеловеке», – подхватила инстинктивно сама Вельяминова.

– Вот видите, отлично! – ободрил ее Торцов.

После этого ей добавлено было еще одно, два, три, потом четыре, пять и т. д. слов, пока не получился целый рассказ.

«Хороший человек пришел сюда, но не застал вас дома и с огорчением ушел назад, сказав, что больше не вернется».

По мере роста фразы у Вельяминовой усиливалась потребность в ударных словах. Скоро она так спуталась в них, что уже не могла связать двух слов.

Аркадий Николаевич очень смеялся на ее испуганный и растерянный вид, а потом сказал ей серьезно:

– Ваша паника произошла потому, что у вас потребность побольше ставить ударения, а не побольше снимать их. Между тем, чем их меньше, тем фраза яснее, конечно, если при этом выделяются немногие, но самые важные слова. Снимать ударения так же трудно и важно, как и ставить их. Учитесь и тому и другому.

Сегодня вечером Торцов играет, и потому урок окончился раньше. Остаток времени с нами занимался Иван Платонович «тренингом и муштрой».

______________ 19__ г.

– Я прихожу к заключению, что прежде чем учиться ставить ударения, вам надо уметь снимать их, – говорил сегодня Аркадий Николаевич.

– Начинающие слишком стараются хорошо говорить. Они злоупотребляют акцентуацией. Надо в противовес этому свойству научить снимать ударения там, где они не нужны. Я уже говорил, что это целое искусство и очень трудное! Оно, во-первых, освобождает речь от неправильных ударений, набитых в жизни дурными привычками. На очищенной таким образом почве легче распределить одни правильные акцентуации. Во-вторых, искусство снимания ударений поможет вам в будущем на практике и вот в каких случаях: при передаче сложных мыслей или запутанных фактов часто приходится напоминать для ясности отдельные эпизоды, подробности того, о чем говоришь, но так, чтоб они не отвлекали внимания слушающих от основной линии рассказа. Эти комментарии надо излагать ясно, четко, но не слишком выпукло. При этом следует быть экономным в пользовании как интонациями, так и ударениями. В других случаях, при длинных тяжелых фразах, приходится выделять лишь некоторые отдельные слова, а остальные пропускать четко, но незаметно. Таким приемом речи облегчается трудно написанный текст, с которым нередко приходится иметь дело артистам.