Полная версия

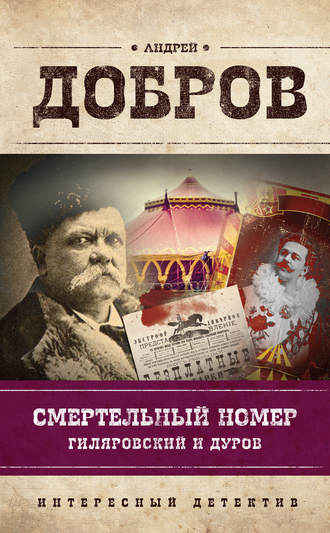

Смертельный номер. Гиляровский и Дуров

Андрей Станиславович Добров

Смертельный номер. Гиляровский и Дуров

© Добров А., текст, 2015

© Оформление. ООО «Издательство „Э“», 2015

Моей маме Галине Михайловне Добровой с благодарностью.

Вступление

Все описанные события являются плодом фантазии автора и никакого отношения к реальным историческим личностям не имеют.

Я верю, что Вселенная бесконечна и бесконечно разнообразна, а потому в ней может существовать все, что мы способны придумать – от самых розовых сказок до самых страшных кошмаров. И где-то там, в бесконечной дали, безусловно, существует планета, которую местные жители называют Землей. А на той Земле есть Российская империя. И есть древняя столица Москва, жители которой сейчас готовятся встретить Новый год и новый – двадцатый век. До него осталось всего две недели – подготовка к празднику в разгаре. И там, далеко-далеко, сейчас «король репортеров» Владимир Алексеевич Гиляровский подумывает, как бы сбежать из своей квартиры, чтобы его не заставляли наряжать елку и заниматься домашними предпраздничными хлопотами. Наконец, заявив жене, что он собирается сходить на рынок за… за кое-чем необходимым, Гиляровский надевает теплое пальто, свою каракулевую папаху и стремительно выходит за дверь…

1

Цирк Саламонского

Надо было срочно выбираться из этого ада! Положительно, все женщины сходят перед Рождеством с ума. Если бы жители Москвы в эти предрождественские дни внезапно онемели, шума не стало бы меньше – звон и грохот перемываемой посуды, шарканье щеток по паркету, грохот выбиваемых на улице, на снегу, ковров и половиков – и еще тысячи звуков женской армии чистоты и порядка, в котором мужчине – существу естественно неприхотливому, просто нет места. А потому – папаху на голову, пальто на плечи – обмотав горло теплым шарфом, я выскочил на наш Столешников переулок и зашагал в сторону Тверской. А ведь до праздника еще целая неделя! Но по старой традиции, женщины старались вычистить нашу жизнь до блеска, чтобы потом, обернув ее бумагой, укутав покрывалами, спрятав в ящики шкафов и комодов, сохранить эту идиллию вплоть до того момента, когда ты, чиркая спичками, не начнешь зажигать свечи на купленной втридорога на базаре Театральной площади ели.

До улицы эта суета еще не дошла. Через несколько дней и здесь будет уже не протолкнуться от сотен экипажей и тысяч несчастных отцов семейств, нагруженных свертками с подарками и снедью. Но пока все было еще спокойно – сумерки, легкий снег, приглушенный топот копыт по снегу на мостовой, иногда – визг полозьев там, где снег вопреки предписанию городского начальства посмел обнажить островки булыжника, привычный зимний запах угля и дров, сгоравших в печах и каминах, крики извозчиков, и – внезапно – музыка оркестриона из открывшихся дверей кабака. Обычная симфония зимней Москвы.

В книжных лавках уже торговали рождественскими яркими открытками – с непременными волхвами, приносящими дары Младенцу. Младенец был по-русски светловолосым, кудрявым и пухлым. С этими открытками соперничали другие – новогодние, на которых похожий младенец, только в синей шубке и красной русской шапочке, с цифрой 1900 на груди, принимал посох из рук белобородого старика с цифрой 1899. Витрины магазинов украшала нарисованная римская цифра ХХ – по наступающему веку, отчего остряки называли будущее столетие Ха-Ха, считая, что оно принесет много веселья и радости и будет вообще много приятней уходящего века, отмеченного войнами и катастрофами. Этому должны были поспособствовать и удивительные новинки прогресса – телефоны, автомобили и управляемые аэростаты. Почитав журналы, можно было легко представить себе, что человечество вот-вот оставит грешную землю, чтобы жить в воздухе наподобие то ли ангелов, то ли голубей.

Но пока оно все так же обреталось на земле. Земле, каждый день заметаемой снегом последней зимы девятнадцатого века.

Я прошел вверх по Тверской до бульваров, а потом спустился к Цветному. Весной и осенью по его центральной аллее нельзя было пройти, не испачкав галош в грязи, но теперь притоптанный снег, посыпанный песком, делал этот путь вполне проходимым.

Быстро стемнело, снег перестал, на тротуаре зажглись фонари. Я шел спокойно, помахивая тростью с большим круглым набалдашником. Она досталась мне два или три года назад от покойного ныне доктора Воробьева – прямо скажу – не по его воле. Вдруг внимание мое привлек ярко освещенный вход цирка Саламонского. А вернее – человек, стоявший у афиши, наклеенной справа от больших дверей цирка.

Небольшого роста, одетый в шубу, с большой меховой шапкой на голове, этот господин яростно размахивал руками и громко ругался.

Я подошел поближе и поднялся по ступеням. Афиша была нарисована ярко, с выдумкой и рекламировала рождественское представление – среди цветов, непременных слонов и скачущих лошадей обтянутая трико акробатка выгнулась дугой, ногами и руками опираясь на верхушку разукрашенной ели. Но не ее ладная фигурка привлекла меня – как привлекла бы в другой раз. А грубо намалеванные черной краской прямо на лице женщины череп и кости!

– Мерзавцы! – возбужденно кричал господин в меховой шапке, с хорошо различимым восточным акцентом. – Чертовы дети!

– Действительно, что за вандализм! – поддержал я его.

Человек обернулся ко мне. У него были черные глаза и выдающийся горбатый нос.

– Что вы понимаете! – крикнул он мне. – Вандализм! Если бы это был вандализм! Что вы лезете?

– А вы не кричите, – сказал я спокойно. – Может, я что-то и не понимаю, но, по мне, так вот это, – я указал тростью на рисунок черепа, – и есть настоящий вандализм.

– К черту ваш вандализм!

Нет, этот субъект положительно старался вывести меня из себя! Мое душевное равновесие, с таким трудом установившееся после прогулки, начало разрушаться. Я уже собирался ответить резко, выплеснуть накопившееся раздражение, но тут дверь цирка открылась, и оттуда вышел плотный мужчина лет сорока в пальто и английской кепке с ушами. Ухоженные усы были густыми и темными – он наверняка подкрашивал их, чтобы скрыть седину, которая у меня пробивалась уже давно. Лицо этого нового господина показалось мне смутно знакомым. На человека в меховой шапке появление этого нового участника событий произвело эффект небывалый.

– Вы! – крикнул он, брызнув слюной. – Вот! Любуйтесь! Смотрите-смотрите!

Человек в кепке остановился и посмотрел на афишу.

– Ну?! – спросила шапка.

Человек в кепке склонил голову вбок и пожевал губами.

– Вижу, – сказал он негромко. – Ну и ну.

– А! – торжествующе возопила шапка. – Вы не удивлены? Нет! Я же вижу, вы не удивлены!

– Может, это шутка? – неуверенно спросила кепка.

– Шутка? – взвился чернявый. – Вы это говорите мне? Мне?! Шуточка! Шуточка! Может, это вы так пошутили? А?

Человек в кепке быстро взглянул на кричавшего:

– Перестаньте, Гамбрини, с чего мне так шутить?

– С того, что вы мне завидуете и хотите моей гибели!

– Да бросьте!

Названный Гамбрини раскрыл рот и глубоко задышал. Мне показалось, он сейчас бросится на человека в кепке, и я уже приготовился оттаскивать этого сумасшедшего. Но он вдруг быстро повернулся к афише, схватил ее за краешек и рванул. Большой кусок, где как раз был намалеван череп, с треском оторвался. Бросив его на землю, Гамбрини несколько раз топнул по нему ногой, а потом пнул этот испачканный обрывок прямо в ноги кепке.

– Что вы делаете! – растерялся тот.

– Вот вам ваши шуточки!

Человек в шапке протиснулся мимо кепки и скрылся в цирке.

– Сумасшедший, – сказал его собеседник и посмотрел на меня.

– Простите, – сказал я.

– Вы – друг Гамбрини? – спросил человек в кепке.

– Нет. Просто проходил мимо. Меня зовут Гиляровский. Владимир Алексеевич.

Он пожал плечами.

– Я журналист.

Тот помрачнел.

– Ищете сенсаций? – спросил он холодно.

– Гуляю.

Ни слова не говоря, человек в кепке неприязненно кивнул и начал спускаться по ступеням к бульвару. Подобрав обрывок афиши, я сложил его и сунул в карман, а потом последовал за ним.

– Постойте! – крикнул я ему в спину.

Человек остановился, но не обернулся ко мне. Сбежав на несколько ступеней вниз, я настиг его.

– Простите мое любопытство, но что тут произошло?

– Что?

– Этот череп… Почему тот господин так разволновался?

– Прошу меня извинить, – твердо сказал человек в кепке. – Но это наше внутреннее дело.

– Ваше лицо показалось мне знакомым. Вы работаете в цирке?

– Да.

– Я тоже раньше работал в цирке.

Он взглянул на меня.

– И что?

Я удивленно посмотрел на него.

– Как – что? Я – человек не чужой в цирковом братстве.

Он смерил меня оценивающим взглядом, потом коснулся пальцами в перчатках полей своего котелка.

– Дуров.

– О! – сказал я с восхищением. – Тогда я вас знаю!

Он склонил голову.

– Вы – Анатолий Дуров!

Дуров поморщился, как будто проглотил лимон.

– Анатолий – мой брат. Я – Владимир Дуров. Прощайте!

И он энергично зашагал в сторону Божедомки. Но я не отставал.

– Простите, ради бога!

– А говорит, что цирковой, – донеслось до меня обиженное бормотание.

– Господин Дуров! Что означают эти череп и кости?

Дуров резко остановился и повернулся ко мне.

– Смертельный номер, черт побери! – раздраженно сказал он. – Вы и сами должны были бы знать, господин цирковой журналист или кто вы там есть. Простите, я устал и хочу домой!

Он снова отвернулся и ускорил шаг.

Я решил больше его не догонять – всем своим видом Дуров показал, что не хочет более ни секунды общаться со мной. Что же! И я навязываться не буду, тем более что в Москве было место, где я мог найти ответ на заинтересовавший меня вопрос. Выйдя к мостовой, уже освещенной фонарями, я нашел дремлющего на санках «ваньку», разбудил его и велел везти меня в Брюсов переулок, где тогда располагался трактир, в котором собирались цирковые артисты. Между собой они называли его «Тошниловкой» – по качеству дешевой еды, впрочем, достаточно дешевой, чтобы привлекать всех, у кого в кармане копеечка грызлась с копеечкой.

Низкорослая деревенская лошадка усталой рысцой потащила санки в сторону Трубной, оттуда мы свернули на Петровский бульвар, пересекли Тверскую под задумчивым взглядом Александра Сергеевича. «Легковые» покрикивали на моего «ваньку», сердясь на мужичье, которое каждую зиму заполняет Москву своими убогими санками, отбивая клиентов низкими ценами. Но тот, видимо, привыкший уже к такому обращению, не отвечал, а только поддергивал вожжами.

Наконец я вышел у нужного дома, расплатился и зашел внутрь.

Низкий потолок «Тошниловки» был закопчен гарью свечей, стоявших на столах. Буфетчик подремывал на стуле у стойки – гостей обслуживал один только половой, которого слегка покачивало от выпивки – небось отпивал из рюмок, прежде чем поднести их клиентам. В другом месте такого «умельца» давно бы уже погнали из трактира, но тут публика была неприхотливая.

Я постоял у двери, где на вбитых в длинную дубовую доску гвоздях висела верхняя одежда посетителей, отыскивая взглядом, к кому бы обратиться. В зале сидела публика, примечательная своей бледностью, худобой и пестрой одеждой – некоторые являлись прямо с представления, не снимая костюма. За одним из столиков, например, собралась компания «рыжих» клоунов с одним «белым», которого накачивали водкой – вероятно, празднуя именины или удачный контракт. Наконец я заметил за дальним столиком своего старого знакомца – дряхлого годами Сидора Перепелкина, служившего шпрехшталмейстером при шапито еще в середине века. Тогда он был еще статным дородным мужчиной, получившим от артистов прозвище Статуй. Но сейчас ему перевалило уже за восемьдесят – по цирковым меркам это был мафусаилов возраст. Статуй расплылся, зарос желтой прокуренной бородой. Вместо густого зычного баса говорил он теперь хриплым надтреснутым голосом. Но и теперь еще он кормился от цирка – став кем-то вроде антрепренера. К нему приходили сюда, в «Тошниловку», чтобы заказать актеров на выступления в частные дома или летом на загородные дачи по случаю праздников. Злые языки поговаривали, что речь в основном шла о молоденьких актрисах, которые получали гонорары не только за цирковые номера, но и акробатику иного рода.

Подсев к старому шпрехшталмейстеру, я заказал водки – себе и ему, поздоровался и повел издалека – спрашивая про здоровье, погоду и обсуждая наступление нового века. И то, и другое, и третье старик ругал. Наконец я сказал:

– Хочу спросить у тебя совета, Сидор Прокопьич. Взгляни-ка на это.

Я вытащил из кармана обрывок афиши, развернул его и положил на стол. Старик покосился на него и поморщился:

– Снова балуют!

– Что же это означает?

– Смертельный номер.

Я пожал плечами. Те же слова сказал мне и Дуров, но ничего необычного в них не было – смертельными номерами в цирке обычно называли опасные трюки, предлагая дамам и особо нервным господам удалиться. Конечно, никто не удалялся – предостережение и барабанная дробь придавали номеру особенное звучание, повышали интерес публики – но и только.

– Значит, смертельный номер? И больше ничего?

Статуй посмотрел на меня из-под лохматых бровей:

– Лет пять или семь тому, на Цветном это было, у Альберта Ивановича история на всю Москву гремела.

– Вот как?

– Не слыхал? Странно.

– Может, меня в Москве не было? – предположил я. – Мимо меня прошло. В чем там дело-то было?

Сидор Прокопьич выпил свою рюмку, вытер усы старческими пальцами:

– А дело было так. Кто-то начал рисовать на афишах череп с костями – как вот этот. И как нарисуют – так на представлении артист погибает. Черт-те что! Шутил кто-то? А? Или не шутил? Какие тут шутки, если человеку – смерть?

– И много погибло?

Старик задумался.

– Ну, не так чтобы и много. Человек пять… Или шесть.

– Ничего себе! – удивился я. – И выяснили, в чем дело было?

– Нет. Все само собой успокоилось.

– И полиция не раскрыла?

Статуй презрительно поморщился:

– Тю! Полиция!

Пока я молчал, обдумывая услышанное, старик скрутил из куска газеты «козью ножку» и задымил так густо, что черты его лица почти скрылись в дыму. Потом кашлянул и постучал пальцем по обрывку:

– Стало быть, снова началось. Опять артистам погибать.

– Может, на этот раз просто дети пошутили? – предположил я.

– Эге! – покачал головой Статуй. – Вот увидишь. Примета верная!

Домой я вернулся уже совсем ночью, пешком. Осторожно отпер дверь и убедился, что все спят. Пройдя в гостиную, я зажег лампу и принялся было за свои блокноты, но предостережение старика шпрехшталмейстера все еще звучало у меня в ушах. Да, эта история могла бы стать основой для хорошей истории – но уж лучше бы никто не погиб.

Впрочем, моей надежде было не суждено сбыться.

2

Смертельный номер

Кутерьма снова началась в нашей квартире прямо с утра – к Маше пришла сестра, и они, усевшись вместе с прислугой на кухне, начали чистить серебро, а мне поручили сходить купить керосину для протирки мебели и зубного порошка. Но не успел я одеться, как в дверь позвонили. Я, держа рукой бидон для керосина, открыл дверь и увидел на пороге Владимира Дурова.

– Доброе утро, – сказал я ошарашенно. – Как вы меня нашли?

– Зашел в редакцию. Там дали ваш адрес.

– Простите, я сам собирался выйти на улицу, но если у вас ко мне дело, то – милости прошу.

– Нет, – ответил Дуров, – разговор у нас короткий, так что мы можем поговорить по дороге.

Я вышел вслед за ним, конечно, забыв в прихожей бидон. Снег, шедший всю ночь, перестал. Тучи снесло ветром, и солнце вовсю сияло на небе своим особым зимним светом, лучи которого были не горячими, а морозными. Дворники, закутанные в шарфы и старые пуховые платки, уже вышли с лопатами – чистить тротуары. Мы пошли рядом с Дуровым по скрипучему снегу – циркач казался хмурым и решительным.

– Какое у вас дело ко мне?

Дуров остановился и повернулся в мою сторону.

– Я случайно узнал, что вы расспрашивали по поводу вчерашнего… казуса. И хотя тот случай ко мне никакого отношения решительно не имеет, я прошу… вернее, я положительно требую, чтобы вы прекратили и не вмешивались!

Он начинал меня сердить.

– Если вы, как говорите, никакого отношения к делу не имеете, то требование ваше мне непонятно. Эта история с черепом меня очень заинтересовала. Вчера я узнал, что подобные рисунки уже появлялись на афишах несколько лет назад и тогда представления заканчивались смертью артистов. И вы хотите, чтобы я теперь перестал интересоваться этим делом? С какой стати?

– Теперь это – не более чем чья-то злая шутка! – отрезал Дуров.

– Ваш вчерашний товарищ был другого мнения, – напомнил я.

– Артур? Гамбрини? Это его дело, в конце концов… впрочем, это неважно.

– Неважно что?

Дуров вскипел:

– Не надо меня ловить на слове, господин Гиляровский! Я просто требую, чтобы вы перестали совать свой нос в наши цирковые дела.

– И не подумаю!

– Тогда…

– Что? – оскалился я. – Помешаете? Как?

Дуров сдулся:

– Не знаю. Но… но я просто прошу вас. Не пишите об этом. Гамбрини – он теперь весь как на иголках. Почему-то решил, что это – моих рук дело, что я ему завидую и стараюсь запугать.

– Да с чего?

Дуров помялся, но потом выдавил:

– Потому что пять лет назад Гамбрини был третьим.

– Третьим?

– Третьим, кто должен был погибнуть. Понимаете?

– Нет, ведь вы мне ничего не хотите рассказать.

Дуров растерялся:

– Да как я вам расскажу? Ведь вы все сразу же и напишете. Я вас, журналистов, знаю! Потом самого меня и выставите дураком.

Его прервал голос сзади:

– Господа хорошие! Вы бы подвинулись!

Я оглянулся – за нами стоял дворник с широкой жестяной лопатой.

Мы пошли дальше в молчании по уже расчищенному тротуару. Наконец я сказал:

– Хорошо. Предлагаю сделку. Я ничего не буду писать, пока досконально не разберусь в этом деле.

– Как я могу вам верить?

– Придется. Кроме того, вы можете навести обо мне справки – каков я.

Мы прошли еще немного.

– Да уж, – сказал наконец Дуров, – вы не оставляете мне выбора. Зайдемте в кофейню, я расскажу вам. Нет, не в эту, это наша, цирковая, там нас могут увидеть. Пойдемте лучше в Камергерский.

Действительно, мы остановились у кофейни на Тверской, где тоже собирались цирковые артисты, да только это была совсем другая публика – не та, что в «Тошниловке» – сюда приходили циркачи известные, состоятельные, которые снимали собственные квартиры, а то и имели даже дома. Дуров, опасаясь, что его узнают в моем обществе, быстро стал спускаться по Тверской в сторону Камергерского, а я пошел за ним. У МХТ со мной поздоровалось несколько знакомых актеров и актрис, что заставило Дурова удивиться.

– Однако! Вы человек известный?

Я пожал плечами, но мысленно щелкнул его по носу.

Наконец мы нашли приличное заведение и сели за столик, заказав завтрак.

– Итак? – спросил я, размешивая сахар в чашке кофе.

Дуров сгорбился на своем стуле.

– Это было пять лет назад. Цирк, в котором я служу и сейчас, переживал не лучшие времена. Альберт еще лично руководил труппой.

– Это который Альберт? Саламонский?

Дуров удивленно уставился на меня:

– Саламонский, конечно! Бывший директор цирка. Альберт Иванович Саламонский.

– Разве он уже не директорствует?

– Номинально. Сейчас он почти отошел от дел, оставив все на свою супругу Лину. Лину Шварц. Так вот. Дело было в мае. Однажды на афише кто-то нарисовал череп и кости. Поначалу никто не придал этому значения – все подумали, что это баловство мальчишек или студентов. Но только в день представления разбился канатоходец Беляцкий.

– Поляк?

– Белорус. Но выдавал себя за поляка. У него был забавный номер – «Опасный пикник». Сначала ассистентка выносила на подносе серебряный бокал и большую бутылку. Беляцкий наливал из бутылки в бокал и давал попробовать нескольким зрителям в первых рядах. В бокале была водка. После чего Беляцкий забирался на проволоку, ставил на нее стул на две ножки, садился на стул и залпом выпивал всю бутылку. А потом вставал и, изображая пьяного, ходил по канату. Публика гадала – упадет он или нет.

– Он действительно был пьян в этот момент? – спросил я с интересом.

– Нет. В бутылке была простая вода.

– А как же он наливал из нее водку?

– Вся хитрость, – ответил Дуров, – в том, что в серебряный бокал перед представлением наливали спирта. Когда Беляцкий доливал воду, она смешивалась со спиртом, и зрителям казалось, что он льет водку прямо из бутылки. А водка получалась при смешивании воды и спирта.

– А!

– Но только не в тот вечер. Беляцкий наливает из бутылки в бокал. Дает попробовать нескольким зрителям. В бокале – водка. То есть смесь спирта и воды. Потом он привычно лезет на проволоку, ставит стул, садится на него, балансируя, начинает пить и… И вдруг падает с каната на арену. Ломает шею. И умирает через час в страшных мучениях.

– Ого! Почему?

– А потому, – тихо ответил Дуров, – что кто-то поменял местами спирт и воду. Воду налили в бокал, а вот в бутылку Беляцкого – чистый спирт. При смешивании получилась та же водка – только чуть крепче. Но когда Петя Беляцкий начал лить себе в глотку чистый спирт, он не удержался и… вы понимаете. Мы потом видели эту бутылку. В ней еще оставалось немного спирта.

Я задумчиво погладил усы.

– Полагаете, – спросил я, – кто-то сделал это намеренно?

– Сначала все решили, что это чья-то ошибка. Ассистентки Беляцкого или самого артиста… Но потом решили, что это просто роковая случайность.

– А что ассистентка Беляцкого?

– Его родная племянница, девушка лет шестнадцати. Красавица, умница, последняя из династии Беляцких. Да ни за что!

– Понятно.

– Так бы все и списали на случайность, если бы череп и кости не появились второй раз – уже через неделю. Кто-то сумел связать два события – появление черепа на афише и смерть канатоходца. К нему прислушались. И в театре началась пока еще тихая паника. Нет, никто не отказывался выступать, но все были подавлены и ждали несчастья.

– И несчастье случилось?

– Именно! Во время номера со львами дрессировщика Пашу Кукиса разорвал Самсон.

– Самсон?

– Лев. Помните – Самсон, разрывающий пасть льва? У Кукиса был номер – он как бы изображал Самсона, который разрывает пасть льву. У него вообще весь номер был поставлен по библейским мотивам. Ирония заключалась в том, что у льва была кличка Самсон. Мы еще шутили – Самсон разорвал пасть льву, а Паша Кукис – Самсону. И лев-то был хороший. И Паша – дрессировщик от Бога – я сам дрессировщик, так что поверьте мне. Паша работал с ним очень грамотно. И всегда все было хорошо. Как вдруг Самсона будто подменили – только Кукис подошел к нему, лев бросился и начал драть его. Пришлось стрелять прямо на арене. Самсон сдох, но успел Пашу порвать так, что к вечеру Кукис умер.

– Но разве такого не бывает, чтобы животное вышло из-под контроля и набросилось на дрессировщика?

– Бывает, – вздохнул Дуров, – но в данном случае… Не может быть агрессии без причины. А тут не было никакой причины для того, чтобы Самсон бросился на Пашу. Никакой – поверьте мне и в этот раз.

– Вы тоже дрессируете львов? – спросил я с уважением.

Дуров кашлянул.

– Нет. Других животных. Неважно. Принципы дрессуры одинаковы. Но – к делу. Итак, после этого случая все уже были уверены – тут происходит что-то ужасное. И когда появился третий череп на афише, несколько артистов отказались выходить на арену. Однако Саламонский пригрозил им, что они больше никогда не смогут работать в его цирке.

– Это помогло?

– В общем… да. Хотя люди ужасно были напуганы, случались и истерики. Особенно у Артура. У Гамбрини.

– Он итальянец?

Дуров усмехнулся:

– Он такой же итальянец, как я – эфиоп. Артур – армянин. Артур Гарибян. Гамбрини – его псевдоним. Прекрасный иллюзионист, но как человек… У Гамбрини есть пунктик – он страшно боится за свои трюки – как бы кто не украл секреты. Мы все стараемся хранить тайны особо эффектных трюков, но у Артура это – просто мания. Вы уже могли заметить, что Гамбрини – человек очень вспыльчивый, нервный. Это хорошо для его работы, но совершенно невыносимо при личном общении. Почему-то… он уже тогда вбил себе в голову, что я охочусь за секретами его трюков.

– Странно, – заметил я, – вы дрессировщик, он – иллюзионист. Это разные профессии.

– Ну, – покачал головой Дуров, – профессии, конечно, разные, однако каждый из нас старается использовать в своих выступлениях что-то новое. Часто – из смежных цирковых профессий. И это не так уж и сложно, потому что в юности многие из нас пробовались и в клоунаде, и в дрессуре, и в иллюзионе.