Полная версия

Бледный огонь

Песнь третья

L’if[29], безжизненное древо! Твое великое «Быть может», Рабле:Le grand Peut-être[30], «Грандиозная патата»[31]. I.P.H., мирскойИнститут (Institute: I) Подготовки (of Preparation: Р)К Потустороннему (Hereafter: Н), или «ЕСЛИ», как мыНазывали его – великое если! – пригласил меня на семестрЧитать о смерти («преподавать Червя»,Как мне писал президент Мак-Абер)[32]. Ты и я,И она, совсем еще крошка, переехали из Нью-УаяВ Юшейд (Тень Тиса)[33], в другом, выше расположенном, штате.510 Я люблю высокие горы. От железных воротВетхого дома, который мы там сняли,Был виден снежный очерк, столь далекий и столь прекрасный,Что оставалось лишь вздохнуть, как будтоЭто могло помочь к ним приобщиться. IPHБыл и ларвариум[34] и фиалка:Могила раннею весной Разума. И все жеОн упустил самую суть; он упустилТо, что всего важней любителю былого;Ибо мы умираем с каждым днем[35]; забвение процветает520 Не на сухих бедренных костях, а на налитых кровью жизнях,И наши лучшие «вчера» – сегодня только куча сора,Измятых имен, телефонных номеров и пожелтевших папок.Готов я стать цветочкомИли жирной мухой, но никогда не позабыть.И я отвергну вечность, если толькоПечаль и нежностьСмертной жизни; страсть и боль;Винного цвета хвостовой огонь уменьшающегося самолетаБлиз Веспера; твой огорченный жест,530 Когда ушли все папиросы; то, какТы улыбаешься собакам; след серебристой слизи,Оставленный улиткой на каменной плите; и эти добрые чернила, эта рифма,Эта картотечная карточка, это тонкое резиновое кольцо,Свивающееся в восьмерку, если уронишь, —Не предстоят новоумершим в небесах,Хранимые годами в их твердынях. Вместо этогоИнститут считал, что, может быть, разумнейНе слишком много ожидать от рая:Что́ если некому там встретить540 Новоприбывших, нет ни приема, ниИндоктринации?[36] Что́ если вас кидаютВ безбрежность пустоты, потерявшего ориентацию,Оголенного духом, совершенно одинокого,Не завершившего того, что начал,В никому не ведомом отчаянии, с начавшим разлагаться телом,Неудобораздеваемого, в будничном платье, —Меж тем как ваша вдова лежит ничком на смутной постели, —Сама как смутное пятно в вашей растворяющейся голове!Презирая всех богов, со включением большого «Б»,550 IPH заимствовал периферийные осколкиМистических прозрений и предлагал советы(Янтарные очки против затмения жизни),Как не впасть в панику, пока тебя превращают в духа:Бочком, скользя, как выбрать гладкую кривую и лететь, словно на салазках,Навстречу плотным предметам, проскальзывать сквозь нихИли давать другим сквозь вас передвигаться[37].Как, задохнувшись в черноте, определитьТерру Прекрасную, ячейку яшмы, какСберечь рассудок в спирального типа пространствах.560 Какие меры принимать в случаеНесуразного воплощения: что делать,Если вдруг заметишь, что ты стал молодой и уязвимой жабойПо самой середине проезжей дороги,Или медвежонком под пылающей сосной,Или книжным клещом в возрожденном богослове.Время означает последовательность, аПоследовательность – переменность,Поэтому безвременье не может не нарушитьТаблицы чувств. Советы мы даем,570 Как быть вдовцу. Он потерял двух жен.Он их встречает – любящих, любимых,Ревнующих его друг к дружке[38]. Время значит рост,А рост не значит ничего в загробной жизни.Лаская все такого же ребенка, жена с льняными волосамиСкорбит у незабвенного пруда, задумчивым наполненного небом,И так же белокура, но в тени с рыжинкой в волосах, обняв колени, ногиНа каменный поставив парапет, сидит на парапетеДругая, поднимая влажный взгляд580 К непроницаемой туманной синеве.С чего начать? Какую раньше целовать? Какую игрушкуРебенку дать? Этот насупленный малыш,Он знает ли о столкновении двух встречныхМашин, убившем бурной мартовскою ночью мать и дитя?А та вторая любовь, с подъемом голым ногВ черной юбке балерины, зачем на нейСережки из шкатулки первой?И зачем скрывает она рассерженное юное лицо?Ибо по снам мы знаем, как трудно590 Говорить с милыми нам усопшими! Они не замечаютНашей боязни, брезгливости, стыда —Пугающего чувства, что они не точно те, что были.Ваш школьный друг, убитый на далекой войне,Не удивлен, увидя вас у своей двери,И, полуразвязно, полумрачно,Указывает на лужи в подвале своего дома.А кто научит нас, какие мысли звать на смотрВ то утро, что застанет нас шагающими к стенкеПод режиссурой сатрапова наймита,600 Павиана в мундире?Мы будем думать о вещах, известных нам одним, —Империях рифм, сказочных царствах интеграла[39],Прислушиваться к дальним петухам и узнаватьНа серой шершавой стенке редкий стенной лишайник,И, пока нам связывают царственные руки,Мы посмеемся над презренными, весело язвяРетивых кретинов,И, шутки ради, плюнем им в глаза.Не помочь также изгнаннику, старику,610 Умирающему в мотеле с громким вентилятором,Вертящимся в знойной ночи прерий,Пока снаружи брызги разноцветного светаДоходят до его постели, как темные руки прошлого,Дарящие самоцветы, и быстро приближается смерть.Он задыхается и заклинает на двух языкахТуманности, ширящиеся в его легких.Рывок, раскол – вот все, что можно предсказать.Быть может, обретешь le grand néant[40]; быть может,Протянешься опять спиралью из глазка клубня.620 Как ты заметила, когда мы проходили в последний разБлиз института: «Право, я не вижуРазличия между этим учреждением и адом».Мы слышали, как гоготали и фыркали сторонники кремации, покудаМогильщиков[41] изобличал Реторту[42]Как помеху при рождении духов.Мы все избегали критиковать религии.Знаменитый Стар-Овер Блю рассмотрел рольПланет как пристаней для душ.Обсуждалась судьба зверей. Китаец дискантом630 Разглагольствовал об этикете чайных церемонийС предками и до какого восходить колена.Я рвал в клочья фантазии Эдгара ПоИ разбирал детские воспоминания о странныхПерламутровых мерцаниях за гранью, недоступной взрослым.Среди наших слушателей были молодой священникИ старый коммунист. IPH мог, по крайней мере,Соперничать с церковью и с партийной линией.В позднейшие годы он захирел:Буддизм укоренился. Медиум протащил контрабандой640 Бледное желе и витающую мандолину.Фра[43] Карамазов, бормоча свое идиотскоеВсе позволено, пролез в иные классы;И, во исполнение желания рыбки-зародыша в матке,Стая фрейдистов потянулась к могиле.Это безвкусное предприятие кое-чем помогло мне.Я понял, что́ надо игнорировать при моем обследованииСмертной бездны. И когда мы потеряли наше дитя,Я знал, что не будет ничего: никакой самозваныйДух не коснется клавиатуры сухого дерева, чтобы650 Выстукать ее ласкательное имя; никакой призракНе встанет грациозно, чтобы насПриветствовать в темном саду, близ карии.«Ты слышишь этот странный звук?»«Это ставень на лестнице, мой друг».«Этот ветер! Не спишь, так зажги и сыграйСо мною в шахматы. Ладно. Давай».«Это не ставень. Вот опять. В углу».«Это усик веточки скребет по стеклу».«Что там упало, с крыши скатясь?»660 «Это старуха-зима свалилась в грязь».«Мой связан конь. Как тут помочь?»Кто мчится так поздно сквозь ветер и ночь?Это горе поэта, это – ветер во всю свою мочь,Мартовский ветер. Это отец и дочь[44].Позднее наступили минуты, часы, целые дни, наконец,Когда она отсутствовала из наших мыслей, так скороБежала жизнь, эта мохнатая гусеница.Мы поехали в Италию. Валялись на солнцеНа белом пляже с другими розовыми и коричневыми670 Американцами. Прилетели обратно в свой городок.Узнали, что сборник моих очерков «НеукрощенныйМорской Конь» был «повсеместно восхваляем»(За год разошлось триста экземпляров).Вновь начались занятия, и на склонах, гдеВьются дальние дороги, был виден непрерывный потокАвтомобильных фар, возвращающихся к мечтеОб университетском образовании. Ты продолжалаПереводить на французский Марвеля и Донна[45].То был год бурь: ураган680 «Лолита» пронесся от Флориды до Мэна.Марс рдел. Женились шахи. Шпионили угрюмые русские.Лэнг сделал твой портрет. И как-то вечером я умер.Клуб Крэшоу[46] заплатил мне за то, чтоб я обсудил«Чем Нам Важна Поэзия».Я прочел мою проповедь, скучную, но краткую.Когда я спешил уйти, чтоб избежатьТак называемый «период вопросов» в конце,Один из тех придирчивых господ, которые посещаютТакие лекции только для того, чтобы сказать, что не согласны,690 Поднялся и ткнул трубкой в мою сторону.И тут оно случилось – приступ, трансИли один из моих старых припадков.В первом ряду сидел случайно доктор. Как по заказу.Я упал к его ногам. Мое сердце перестало биться,И несколько мгновений, как кажется, прошло,Пока оно толкнулось и снова потащилосьПо более решительному назначению.Теперь прошу вас дать мне ваше полное внимание.Я не могу сказать откуда, но я знал, что я переступил700 Рубеж. Все, что я любил, было утрачено,Но не было аорты, чтобы донести о сожалении.Резиновое солнце после конвульсий закатилось —И кроваво-черное ничто начало ткатьСистему клеток, сцепленных внутриКлеток, сцепленных внутри клеток, сцепленныхВнутри единого стебля, единой темы. И, ужасающе ясноНа фоне тьмы высокий белый бил фонтан.Я понимал, конечно, что он состоитНе из наших атомов, что смысл того, что я видел,710 Не наш был смысл. При жизни каждыйРазумный человек скоро распознаетОбман природы, и на глазах у него тогдаКамыш становится птицей, сучковатая веточка —Гусеницей пяденицы, а голова кобры – большой,Угрожающе сложенной ночницей. Но что касалосьМоего белого фонтана, то замещаемое имМогло, как мне казалось, бытьПонятно только для обитателяЭтого странного мира, куда я лишь случайно забрел.720 Но вот я увидал, как он растаял:Хотя еще без сознания, я снова был на земле.Мой рассказ рассмешил доктора.Он усомнился, чтобы в состоянии, в которомОн меня нашел, «можно было галлюцинироватьИли грезить в каком бы ни было смысле. Позже – возможно,Но не во время самого коллапса.Нет, мистер Шейд». Но, доктор, я ведь был загробной тенью![47]Он улыбнулся: «Не совсем, всего лишь полутенью».Все же я не уступал. В уме я продолжал730 Переигрывать все, что было. Снова я сходилС эстрады, и мне было странно, жарко,Я видел, как тот субъект вставал, и опять я падал,Не потому, что скандалист ткнул трубкой,А, вероятно, потому, что срок насталТолкнуться и затрястись дряблому дирижаблю,Старому расшатанному сердцу.От моего видения дуло правдой. Оно имело тональность,Сущность и необычайность своей особойРеальности. Оно существовало. Меж тем как проходило время,740 Его бессменная вертикаль сияла победно.Часто, раздраженный наружным блескомОбыденщины и раздора, я обращался внутрь себя, и там,На заднем плане души, стоял он,«Старый Верный», как гейзер в Йеллостонском парке[48].Его присутствие всегда дивно меня утешало.Потом я как-то раз наткнулся на то,Что показалось мне параллельным явлением.Это была статья в журнале о некой госпоже З., чье сердце былоВозвращено к жизни массажем руки проворного хирурга.750 Она рассказала репортеру о «СтранеЗа Пеленой», и рассказ заключал в себеНамек на ангелов, и сверкание цветныхОкон, и тихую музыку, и кое-чтоИз книги гимнов, и голос ее матери;Но в конце она упомянула дальнийЛандшафт, туманный сад, и – дальше я цитирую:«Вдали за садом, как будто через дым,Я мельком разглядела высокий белый фонтан – и проснулась».Если на неназванном острове капитан Шмидт760 Видит нового зверя и ловит егоИ если немного позднее капитан СмитПривозит оттуда шкуру, то этот остров не миф.Наш фонтан был указательным столбом и знаком,Он объективно существовал во тьме,Крепкий как кость, вещественный как зуб,Почти банальный в своей мощной правде!Статья была написана Джимом Коутсом.Джиму я сразу написал. Получил от него ее адрес.Проехал триста миль на запад, чтобы с ней поговорить.770 Прибыл. Был встречен пылким мурлыканьем.Увидел эти голубые волосы, веснущатые руки, восхищенныйОрхидейный вид – и понял, что попался.«Кто упустил бы случай повстречатьТакого знаменитого поэта?» Как милоБыло, что я приехал! Я отчаянно пыталсяЗадать свои вопросы. Их отметали:«В другой раз, как-нибудь, быть может». ЖурналистЕще ей не вернул ее заметок. Не следует настаивать.Она пичкала меня кэксом, все это превращая780 В идиотский светский визит.«Я не могу поверить», она сказала, «что вот это вы!Мне так понравились ваши стихи в Синем Журнале.Те, что о Мон-Блоне[49], У меня есть племянница,Которая поднялась на Маттерхорн. Вторую вещьЯ не могла понять. Я говорю о смысле.А самый звук, конечно… Но я так глупа!»Она и впрямь была. Я мог бы настоять. Я мог быЗаставить ее рассказать мне большеО Белом фонтане, который мы оба видели «за пеленой».790 Но если (подумал я) упомянуть эту подробность,Она набросится на нее, как на духовноеРодство, сакраментальные узы,Мистически объединяющие нас,И тотчас наши души б оказалисьСестра и брат, трепещущие на краюНежного кровосмешения. «Ну, – сказал я, – мне кажется,Становится уж поздно…» Заехал я и к Коутсу.Он опасался, что засунул куда-то ее записки.Он достал свою статью из стальной картотеки.800 «Все точно. Я не менял ее стиля.Одна есть опечатка, не то чтоб важная:Гора, а не фонтан[50]. Оттенок величавости»[51].Жизнь Вечная – на базе опечатки!Я думал на пути домой: не надо ль принять намекИ прекратить обследование моей бездны?Как вдруг был осенен мыслью, что это-то и естьВесь настоящий смысл, вся тема контрапункта;Не текст, а именно текстура, не мечта,А совпадение, все перевернувшее вверх дном;810 Вместо бессмыслицы непрочной – основа ткани смысла[52].Да! Хватит и того, что я мог в жизниНайти какое-то звено-зерно, какой-тоСвязующий узор в игре,Искусное сплетение частицТой самой радости, что находили в ней те, кто в нее играл.Не важно было, кто они. Ни звука,Ни беглого луча не доходило из их затейливойОбители, но были там они, бесстрастные, немые,Играли в игру миров, производили пешки820 В единорогов из кости слоновой и в фавнов из эбена;Тут зажигая жизнь долгую, там погашаяКороткую; убивая балканского монарха;Заставляя льдину, наросшую на высоко летящемСамолете, свалившись с неба,Наповал убить крестьянина; пряча от меня ключи,Очки иль трубку. Согласуя этиСобытия и предметы с дальними событиямиИ с предметами исчезнувшими. Узор творяИз случайностей и возможностей.830 В шубе, я вошел: Сибилла, яГлубоко убежден – «Закрой, мой милый, дверь.Как съездил?» Чудно – но важнее:Я воротился, убежденный в том, что могу нащупатьПуть к некой – к некой – «Да, мой милый?» Слабой надежде.Песнь четвертая

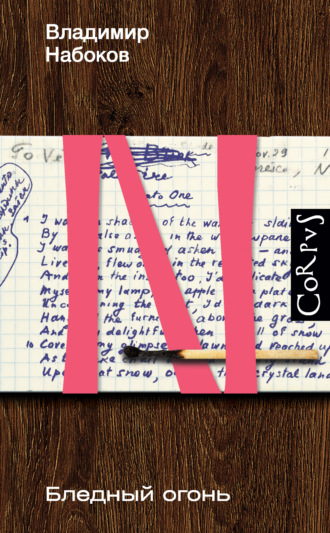

Теперь я буду следить за красотою, как никтоЗа нею не следил еще. Теперь я буду так вскрикивать,Как не вскрикивал никто. Теперь я буду добиваться того, чего никтоЕще не добивался. Теперь я буду делать то, чего никто не делал.Кстати, об этом дивном механизме:840 Я озадачен разницею междуДвумя путями сочинения: А, при котором происходитВсе исключительно в уме поэта, —Проверка действующих слов, покамест онНамыливает в третий раз все ту же ногу, и В,Другая разновидность, куда более пристойная, когдаОн в кабинете у себя сидит и пишет пером.В методе В рука поддерживает мысль,Абстрактная борьба идет конкретно.Перо повисает в воздухе, затем бросается вычеркивать850 Отмененный закат или восстанавливать звездуИ таким образом физически проводит фразуК слабому дневному свету, через чернильный лабиринт.Но метод А – страдание! Вскоре мозгБывает заключен в стальной колпак из боли,Муза в спецодежде направляет бурав,Который сверлит и которого никакое усилие волиНе может перебить, меж тем как автоматСнимает то, что только что надел,Или шагает бодро к лавке на углу860 Купить газету, которую уже читал.Почему это так? Не оттого ли, чтоБез пера нет паузы пера[53]И нужно пользоваться тремя руками сразу,Чтоб выбрать рифму,Держать оконченную строчку перед глазамиИ в памяти – все сделанные пробы?Или же развитие процесса глубже в отсутствии стола,Чтоб подкрепить поддельное и превознесть халтуру?Ибо бывают таинственные минуты, когда870 Слишком усталый, чтобы вычеркивать, я бросаю перо;Брожу – и по какому-то немому приказуНужное слово звенит и садится мне на руку.Мое лучшее время – утро, мое любимоеВремя года – разгар лета. Однажды я подслушал,Как просыпался, между тем как половина меняЕще спала в постели. Я вырвал дух свой на свободуИ догнал себя на лужке,Где в листьях клевера лежал топаз зариИ Шейд стоял в ночной сорочке и одной туфле.880 Тут я понял, что эта половина меня тожеКрепко спала: и обе засмеялись, и я проснулсяВ целости в постели, пока день разбивал свою скорлупку,Малиновки ходили и останавливались, и на сырой, в алмазах,Траве лежала коричневая туфля! Моя тайная печать,Оттиск Шейда, врожденная тайна.Миражи, чудеса, жаркое летнее утро.Так как мой биограф может оказаться слишком степеннымИли знать слишком мало, чтобы утверждать, что ШейдБрился в ванне, так вот: «Он соорудил890 Приспособление из шарниров и винтов, стальную подпоркуПоперек ванны, чтобы держать на местеЗеркало для бритья прямо против лица,И, возобновляя пальцем ноги тепло из крана,Сидел там, как король, и кровоточил, как Марат»[54].Чем больше я вешу, тем ненадежнее моя кожа;Местами она до смешного тонка;Так, возле рта: пространство между его уголкомИ моей гримасой так и просит злостного пореза.Или эти брыла: придется как-нибудь мне выпустить на волю900 Окладистую бороду[55], засевшую во мне.Мое адамово яблоко – это колючий плод опунции:Теперь я буду говорить о зле и об отчаянии так,Как никто не говорил. Пяти, шести, семи, восьми,Девяти раз недостаточно. Десять. ПрощупываюСквозь землянику со сливками кровавое месивоИ нахожу, что колючий участок все так же колюч.Я сомневаюсь в правдоподобии однорукого молодчика,Который на телевизионных рекламах одним скользящим взмахомРасчищает гладкую тропу от уха до подбородка,910 Обтирает лицо и с нежностью ощупывает кожу.Я в категории двуруких педантов.Как скромный эфеб[56] в трико ассистируетБалерине в акробатическом танце, такМоя левая рука помогает, держит и меняет позицию.Теперь я буду говорить… Лучше любого мылаТо ощущение, на которое рассчитывают поэты,Когда вдохновение и его ледяной жар,Внезапный образ, самопроизвольная фразаПускают по коже тройную зыбь,920 Заставляя все волоски вставать дыбом,Как на увеличенной одушевленной схемеКосьбы бороды, вставшей дыбом благодаря «Нашему Крему».Теперь я буду говорить о зле, как никтоНе говорил еще. Я ненавижу такие вещи, как джаз,Кретин в белых чулках, терзающий черногоБычка, исполосованного красным, абстрактный bric-à-brac;Примитивистские маски, прогрессивные школы,Музыка в супермаркетах, бассейны для плавания,Изверги, тупицы, филистеры с классовым подходом, Фрейд, Маркс,930 Ложные мыслители, раздутые поэты, шарлатаны и акулы.И пока безопасное лезвие с хрустом и скрипомПутешествует через страну моей щеки,Автомобили проезжают по шоссе, и вверх по крутомуСклону большие грузовики ползут вокруг моей челюсти,И вот причаливает безмолвный корабль, и вот – в темных очках —Туристы осматривают Бейрут, и вот я вспахиваюПоля старой Зембли, где стоит мое седое жнивьеИ рабы косят сено между моим ртом и носом.Жизнь человека как комментарий к эзотерической940 Неоконченной поэме. Записать для будущего применения.Одеваясь во всех комнатах, я подбираю рифмы и брожуПо всему дому, зажав в кулаке гребешокИли рожок для обуви, превращающийся в ложку,Которой я ем яйцо. ДнемТы отвозишь меня в библиотеку. Мы обедаемВ половине седьмого. И моя странная муза,Мой оборотень, везде со мной,В библиотечной кабинке, в машине и в моем кресле.И все время, и все время, любовь моя,950 Ты тоже здесь, под словом, поверхСлога, чтобы подчеркнуть и усилитьНасущный ритм. Во время о́но, бывало, слышалиШелест женского платья. Я часто улавливалЗвук и смысл твоей приближающейся мысли.И все в тебе – юность, и ты обновляешь,Цитируя их, старые вещи, сочиненные мной для тебя.«Туманный залив» – была моя первая книга (свободным стихом);За ней – «Ночной прибой»; потом «Кубок Гебы», моя последняя колесница[57]В этом мокром карнавале, ибо теперь я называю960 Все «Стихи» и больше не содрогаюсь.(Но эта прозрачная штука требует заглавия,Подобного капле лунного света.Помоги мне, Вильям! «Бледный огонь».)Мирно проходит день под непрерывныйТихий гул гармонии. Мозг выцежен,Коричневый летунок[58] и существительное, которое я собиралсяИспользовать, но не использовал, сохнут на цементе.Быть может, моя чувственная любовь к consonne d’appui[59], сказочному дитяти эхо,Основана на чувстве фантастически спланированной,970 Богато рифмованной жизни. Я чувствую, что понимаюСуществование или, по крайней мере,Мельчайшую частицу моего существования,Только через мое искусство,Как воплощение упоительных сочетаний;И если личная моя вселенная укладывается в правильную строчку,То также в строчку должен уложиться стих божественных созвездий,И он должен, я думаю, быть ямбом.Я думаю, что не без основания я убежден, что жизнь есть после смертиИ что моя голубка где-то жива, как не без основания980 Я убежден, что завтра, в шесть, проснусьДвадцать второго июля тысяча девятьсот пятьдесят девятого года,И что день будет, верно, погожий;Дайте же мне самому поставить этот будильник,Зевнуть и вернуть «Стихи» Шейда на их полку.Но еще рано ложиться. Солнце доходитДо двух последних окон старого доктора Саттона.Ему, должно быть, – сколько? Восемьдесят? Восемьдесят два?Он был вдвое старше меня в тот год, что мы женились.Где ты? В саду. Я вижу990 Часть твоей тени близ карии.Где-то мечут подковы. Зиньк, звяк.(Как пьяный, прислоняется к фонарному столбу.)Темная ванесса с алой перевязьюКолесит на низком солнце, садится на песокИ выставляет напоказ чернильно-синие кончики крыльев, крапленые белым.И сквозь приливающую тень и отливающий свет,Человек, не замечая бабочки, —Садовник кого-то из соседей, – проходит,Толкая пустую тачку вверх по переулку.Комментарий

строки 1–4: Я был тенью свиристеля, убитого… и т.дОбраз в этих начальных строках явно относится к птице, разбившейся на полном лету о наружную поверхность оконного стекла, в котором отраженное небо, чуть темнее оттенком, с чуть замедленным облаком, представляет собой иллюзию продолжения пространства. Мы можем вообразить Джона Шейда в раннем отрочестве, наружностью неказистого, но во всех остальных отношениях прекрасно развитого юношу, испытывающим первое эсхатологическое потрясение, поднимая неуверенными пальцами с травы плотное овальное тельце и рассматривая красные, как бы восковые, полоски, украшающие серовато-бурые крылья и изящные рулевые перья, тронутые желтым на концах, ярким, как свежая краска. Когда в последние годы жизни Шейда я имел счастье быть его соседом среди идиллических холмов Нью-Уая (см. Предисловие), я часто видел именно этих птиц, весело питающихся синими, с меловым налетом, ягодами можжевельника, росшего на углу его дома (см. также строки 181–182).

Мое знакомство с садовыми Aves сначала ограничивалось северноевропейскими видами, но молодой нью-уайский садовник, к которому я проявил интерес (см. примечание к строке 998), научил меня определять по силуэтам целый рой маленьких чужестранок тропического типа и смешные их голоса; и естественно, каждая древесная верхушка намечала пунктирную линию к орнитологическому труду на моем письменном столе, к которому я, бывало, мчался галопом с лужка в номенклатурном возбуждении. Как трудно было мне приноровить имя «малиновка» к пригородной самозванке, жирной птице в неопрятной тускло-красной ливрее, поглощавшей с отвратительным смаком длинных, грустных безучастных червей!

Между прочим, любопытно отметить, что хохлатая птица, именуемая по-земблянски sampel (шелкохвост), весьма похожая на свиристеля контуром и окраской, послужила моделью для одного из геральдических животных (остальные два: северный олень, настоящий, и лазурный тритон, златогривый) в гербе земблянского короля Карла Возлюбленного (р. 1915), злоключения которого я столь часто обсуждал с моим другом.

Поэма была начата ровно посредине года, в первые минуты после полуночи 1 июля, пока я играл в шахматы с молодым иранцем, студентом нашей летней школы; и я не сомневаюсь, что наш поэт понял бы искушение, испытанное его комментатором, синхронизировать с этой датой роковой факт – отбытие из Зембли будущего цареубийцы Градуса. На самом деле Градус покинул Онхаву 5 июля на копенгагенском самолете.

строка 12: на этой хрустальной земле!Возможно, намек на Земблю, мою дорогую родину. После этого в бессвязном, наполовину стертом черновике, в правильной расшифровке которого мною я далеко не уверен:

Ах, только б описать я не забыл,Что друг о некоем короле мне сообщил…Увы, он мог бы сказать гораздо больше, если бы домашняя антикарлистка не контролировала каждую строчку, которую он ей показывал! Не раз я упрекал его в шутливом тоне: «Вы, право, должны были бы обещать мне использовать весь этот замечательный материал, мой нехороший седой поэт!» И мы оба хихикали как мальчишки. Но затем после вдохновительной вечерней прогулки нам приходилось расставаться, и неумолимая ночь убирала подъемный мост между его неприступной крепостью и моим убогим жилищем.

Царствование этого короля (1936–1958) останется в памяти хотя бы нескольких проницательных историков как период мира и грации. Благодаря гибкой системе благоразумных союзов хроника его царствования не была омрачена Марсом. Внутри страны Народное вече или парламент – пока в него не проникли коррупция, измена и экстремизм – действовало в полной гармонии с Королевским Советом. Гармония была поистине девизом этого царствования. Процветали изящные искусства и чистая наука. Технологии, прикладной физике, промышленной химии и т. п. позволялось преуспевать. В Онхаве неуклонно подрастал небольшой небоскребик из ультрамаринового стекла. Климат как будто улучшался. Налоговая система была предметом чистой красоты. Бедные понемножку становились богаче, а богатые – беднее (в соответствии с тем, что, возможно, будет когда-нибудь известно под названием Закона Кинбота). Медицинское обслуживание доходило до самых границ государства; все реже и реже во время осенних поездок по стране, когда рябины бывали увешаны тяжелыми кораллами, а на лужах позванивала слюда, прерывали приветливого и красноречивого монарха кашлеподобные припадки[60] «backdraucht»[61] в толпе школьников. Прыжки с парашютом сделались популярным видом спорта. Одним словом, все были довольны, даже политические бедокуры, которые с удовольствием бедокурили на деньги довольного Соседа (гигантской державы, граничащей с Земблей). Но оставим этот нудный предмет.