Полная версия

Имя на площади Победы

Но детство и юность Жоржа Заборского, как и Александра Миронова, Ядвиги Беганской, от детства многих других минчан отличалось не только тем, что оно прошло на широкой, вымощенной булыжником улице. Железнодорожники и их дети держались немножко особняком, довольно тесной ватагой, хотя и были поистине интернациональным сообществом. В так называемом доме Дрейцера на Московской жили и Азаркевичи, и Лифшицы, и Пекарские, и Мироновы. Такое «смешение народов», несомненно, сказывалось и на языке общения, тем не менее, это никого не смущало. Однако, когда им стали преподавать белорусский, у подростков, вспоминал Миронов, невольно возник вопрос, а на каком языке они разговаривали в своем кругу до сих пор, не замечая смешения разноплеменной лексики. В качестве примера приводил фразу: «Батька дисей дав мне цванцих грошей, айда вечером в киношку». И никто не заморачивался от того, что «дисей» – это от польского «дзисяй», что означает «сегодня», «цванцих» – это немецкое «двадцать», ну а что означает слово «гроши» понятно было носителю любого языка.

Школа постепенно расставила акценты. В документальных фильмах и сохранившихся записях телепередач, в которых содержатся выступления архитектора, он говорит только по-русски, притом его речь стилистически правильная до изящности. Как утверждают те, кто хорошо знал Заборского, его отличал интеллигентный, так называемый питерский говор – сказалось шестилетнее пребывание в городе над Невой, общение с его жителями. Однако в личной его библиотеке стоили на полках целые собрания сочинений белорусских классиков, среди которых особенно выделялись четырнадцатитомник Якуба Коласа и семитомник Янки Купалы. И с Якубом Коласом, с которым он был не просто знаком, а много лет общался, он, скорее свего, разговаривал на том языке, на котором писал классик. Отвечая в анкетах на вопрос, какими языками он владеет, Георгий Владимирович всегда писал, что белорусским владеет свободно. И можно не сомневаться в правдивости его ответов хотя бы потому, что время его учебы в школе пришлось на период активной белорусизации сферы образования, культуры и официальной жизни в республике.

Однако первые годы учебы были нестабильными. Когда юному Жоржу надо было отправляться в первый класс, еще шла Первая мировая война. Фронт проходил у Барановичей, в Минске располагались крупные штабы и множество госпиталей. Семья Заборских была в эвакуации в центральной России. В 1917 г. грянула Октябрьская революция, в Минске тоже установилась Советская власть. Семья вернулась домой, но в феврале 1918 г. город был взят частями польского корпуса генерала Довбор-Мусницого, сформированного в составе русской армии с согласия петроградского Временного правительства и отказавшегося подчиняться Советам. После Брестского мира, заключенного в марте, в Минск вступили немцы, подчинив себе поляков. А потом революция вспыхнула и в Германии. В январе 1919 г. в город, который был объявлен столицей БССР, снова вошла Красная Армия. Но в феврале перешли Западный Буг и двинулись на восток войска только что возродившейся второй Речи Посполитой. В августе они опять заняли Минск, а вскоре вплотную приблизились к Днепру и Западной Двине. Однако польское военное счастье тоже было переменчиво, и в июле 1920 г. Красная Армия вернулась в белорусскую столицу.

Нетрудно предположить, что в течение тех лет вряд ли могли нормально функционировать школы. О том, что это было за время, довольно красноречиво поведал все тот же Александр Миронов. Для немцев минчане были «русише швайн», для польских жолнежей – «пся крев». Не дай бог, подчеркивал писатель, кто-то не вовремя уступил дорогу – измордуют. С кровоподтеками, оторванным рукавом и отрезанной тесаком бородой вернулся однажды домой и отец будущего автора морских романов. В перипетиях тех лет не избежала потерь и семья Заборских. В 1919 г. во время одного из погромов, учиненного польскими легионерами, погибла сестра Жоржа двенадцатилетняя Ольга Заборская. Она отказалась впустить их в дом, и те стали стрелять в дверь. В девочку попало сразу несколько пуль, и она скончалась. Так что спокойная учеба началась только с 1921 г., когда с Полыиой был заключен мирный Рижский договор, разделивший Беларусь пополам. Но в 1923 г. ушел из жизни отец – Владимир Александрович. Как спустя много лет говорил Георгий Владимирович, над мужчинами рода Заборских довлел настоящий рок, мало кто из них доживал до пятидесяти из-за болезней сердца. Жоржу было всего четырнадцать, Марии – двенадцать, старшему Владимиру – двадцать три. Через много лет Георгий Владимирович вспоминал, что «семье было тяжело, и мне пришлось рано познать все тяготы жизни», что «часто приходилось прерывать учебу, и поэтому в нашей школе было очень много переростков». Закончилось школьное время для юного Георгия уже в двадцатилетием возрасте.

А со школой ему повезло. И не потому, что она носила имя А. Г. Червякова, с портретами которого ходили на демонстрациях в честь годовщин Великой Октябрьской революции и первомайских праздников, чей бюст в новом Доме правительства был установлен рядом с бюстами Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Феликса Дзержинского. Александр Григорьевич семнадцать лет пробыл председателем Центрального Исполнительного Комитета – так назывался предшественник Верховного Совета БССР, но в июне 1937 г. на съезде белорусской компартии был подвергнут резкой критике за то, что недостаточно активно руководил «уничтожением врагов народа». Не выдержав травли, он выбросился из окна. А будучи при власти, конечно же, покровительствовал школе, которая носила его имя – не без того в подобных случаях. Школу в Минске даже называли «Червяковкой». В свою очередь, ее ученики тоже были на слуху и на виду в столице. Реагируя на политические запросы дня, они, вспоминал Георгий Владимирович, «под руководством старших товарищей… проявляли большую деятельность и активность… в борьбе с хулиганством, беспризорностью, выпускали стенные газеты как в нашем отряде, так и на заводе имени Мясникова, писали лозунги, участвовали в самодеятельности, сами писали пьесы, которые играли в железнодорожном клубе и в подшефной деревне». Завод имени Мясникова был вагоноремонтным. Там в бухгалтерии работал брат Жоржа Владимир. А сам Жорж был настолько активным и неординарным парнем, что уже в то время в железнодорожном клубе устраивались выставки его рисунков и живописных картин. Кроме того он занимался резьбой по дереву, лепкой.

Однако повезло питомцам школы прежде всего в том, что в ней работали прекрасные педагоги. Например, географию и историю преподавал Иван Михайлович Федоров, ученики которого долгое время не догадывались, что это одновременно и писатель, известный всей республике по творческому псевдониму Янка Мавр. Через всю жизнь пронес Заборский чувство благодарности и к Николаю Ковязину – учителю рисования и руководителю школьного драмкружка. Со временем Николай Александрович, будучи по образованию инженером-строителем, закончившим Минское коммерческое училище и Минский политехникум, вырос в крупного театрального деятеля. Этот самородок, начав реализовывать свой сценический талант в качестве участника самодеятельной труппы железнодорожного театра «Красный путь», впоследствии стал организатором и первым художественным руководителем Белорусского театра юного зрителя, затем Белорусской государственный эстрады, возглавлял театры в Бобруйске, Пинске, Гродно. Вот как рассказывал Георгий Владимирович автору книги о Ковязине Владимиру Нефеду: «Поступая в железнодорожную школу, я слышал от товарищей, что Николай Александрович – интересный педагог, он преподавал в школе уроки рисования и черчения… Уроки Николая Александровича просто захватывали нас. Это были праздники искусства. Мы не только рисовали или чертили. Он нам рассказывал, притом вдохновенно, об истории искусства, о роли и воздействии искусства на человека. Очень здорово читал отрывки из художественных произведений. В то время этим занимались настоящие подвижники. Равнодушия и равнодушных он не терпел».

Георгий Владимирович подчеркивал, что этот учитель рисования оказал на него очень сильное влияние, более того, уделял ему больше времени, чем другим ученикам: «В классе Ковязин обратил внимание на меня, В. Суховерхова и стал заниматься с нами еще

дополнительно. Ходили на этюды, он приглашал нас на занятия к себе домой. Человек он был требовательный, умел увлечь за собой, мы заслушивались его рассказами, он вдохновлял нас. В 1924 году, кажется, он вместе с Романичевым (учитель литературы) возил ребят, отобранных им, в Москву на экскурсию. Знакомил с Москвой, музеями, театрами». Железнодорожный статус школы, конечно же, серьезно облегчал организацию поездок по большой стране, в ее столицу, где ученики могли полюбоваться многими ее красотами, прежде всего архитектурными. Заборский признавал, что «Николай Александрович помог мне найти себя и определить свое призвание, раскрыть мои способности».

Стараясь раскрыть дарования своих учеников, у которых он замечал талант, Ковязин привлекал того же Заборского и Суховерхова к оформлению спектаклей в самодеятельном театре железнодорожников «Красный путь», поручал писать тексты реплик и эпизодов. Впоследствии В. П. Суховерхов стал известным белорусским живописцем, много внимания уделившим в своем творчестве боевому подвигу воинов Красной Армии и партизан. В послевоенное время были широко известны его картины «За родную Беларусь», «Встреча партизан с Советской Армией», целая серия выполненных акварелью портретов народных мстителей. На Заборского влияние Ковязина было даже большим и в значительной степени неизбежным еще и потому, что этот учитель рисования вскоре женился на Марии – сестре Жоржа, которая тоже стала актрисой и за сценические успехи впоследствии была удостоена звания заслуженной артистки БССР.

Однако есть основания предположить, что на выбор профессии повлиял не только учитель рисования. В своих автобиографиях, которые он писал в разных коллективах, Георгий Владимирович почти всегда подчеркивал, что «тяготение к искусству у меня появилось весьма рано, и дома это поощрялось, так как это было наследственное призвание рода Заборских, уходящее в глубь веков, как и профессия машиниста». В одной из бесед на белорусском радио Георгий Владимирович поведал, что зодчим его очень хотел видеть отец, утверждавший, что их род имеет прямое отношение к тому Петру Заборскому, который был чуть ли не правой рукой патриарха Никона при возведении Новоиерусалимского монастыря под Москвой. В нем, по замыслу Никона, должен был быть воссоздан комплекс святых мест Палестины.

В описании Новоиерусалимского храма подчеркнуто, что поскольку «Патриарх Никон был духа великих предприятий, и притом отменною у Государя пользовался милостию, то главною к сооружению сего монастыря причиною было, кажется, принятое им намерение, дабы по примеру Богородична Иверскаго монастыря, в коем подражал он Афонской горе, еще заимствовать от Палестины в Россию Иерусалимский храм Воскресения Христова, вообще храмом святаго гроба Господня именуемый». И для осуществления такого «отменного предприятия» мастера подбирались тоже отменные. А Петр Заборский, на уровень которого ориентировался Георгий Владимирович, был мастером редкого тогда на Руси ценинного дела. По словарю Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона, так называли «в московской Руси производство глиняных изделий глазированных, муравленных, самой разнообразной формы, особенно изразцов», т. е. кафеля. Речь идет об изделиях, покрытых в результате высокотемпературного процесса стекловидной краской, которую на западе Европы именовали эмалью, на Московской Руси-финифтью, от греческого слова, означавшего смешивание. Историк и археолог И. Е.Забелин пришел к выводу, что это искусство появилось в Византии. В своей книге «Историческое обозрение финифтяного цениннаго дела в России», вышедшей в Санкт-Петербурге в 1853 г., он приводит летописную легенду, рассказывающую о том, что при возведении знаменитого Софийского храма император Юстиниан задумался о том, как украсить престол и пригласил на совет «мудрыя мужи и искусны художники». И те «реша (сказали – Я. А.) Цареви, да положить в горнило злато, сребро, медь, илект (янтарь – Я. А.), железо, стекло, камени честныя многия, яхонты, смарагды, бисер, касидер, магнит, онечсий (оникс – род агата с глазком – Я. А.) алмазы и иная, до семидесяти двух различных вещей. И собравшее сотроша их вся вкупе и положиша в горнило, огнь же оныя вещи стопи, и сотвори едино смешение». При этом, гласит легенда, царь и первый художник «видеша ангела, пристояща делу и мешающа в горниле», что нужно полагать, подчеркивает важность открытия.

Вклад Петра Заборского в украшение соборного Воскресенского храма был настолько весомым, что, когда он «скончался в 1665 году июля во 2-й день», то был «погребен самим патриархом под входной лестницей Голгофской церкви, у южной стены». Надгробную надпись составлял тоже сам Никон, назвав его «мастером золотых, серебреных, медных и ценинных дел и всяких рукодельных хитростей изрядной ремесленный изыскатель».

Такой человек с юных лет и стал творческим примером для Жоржа Заборского. Правда, он мог пойти и иным путем. Уже в зрелом возрасте Георгий Владимирович часто признавался, что «когда в средней школе учился, сочинял стихи, печатался даже, и все думали, что буду поэтом». И, видимо, желание это было довольно сильным, потому что всю свою жизнь до самых преклонных лет он старался рифмовать свои поздравления и пожелания близким и друзьям, а иногда и суждения о жизни и ее ценностях. Вполне возможно, что при окончательном решении этой дилеммы главную роль сыграло напутствие отца. Вот как об этом вспоминал Заборский, будучи уже народным архитектором СССР: «Он меня обнял и сказал: «Жорочка мой… Ты должен восстановить фамилию архитектора, твоего прадеда. Это моя последняя просьба. Чтобы ты ее выполнил». После этого я, правда, стихи писать не перестал, я их и сейчас пишу…».

Однако вполне могло случиться и так, что жизнь Жоржа пошла бы и вполне прозаичной колеей – железнодорожной. Семья нуждалась в средствах для существования, и он, исходя из жестких реалий, мог выбрать одну из специальностей, которых было много на «чыгунке». Юноша пробыл год рабочим на стадионе, что, конечно же, улучшило его анкету, поскольку в те времена во всех сферах общественной и творческой деятельности преимущество отдавалось пролетариям и крестьянам. Заборские же числились по разряду служащих, что не способствовало поступлению, скажем, в высшие учебные заведения. Но главную роль все же сыграл его талант, который был настолько очевиден, что не мог не привлечь внимания даже сугубо технического путейского начальства. Не случайно он впоследствии вспоминал, что в 1930 г. в Минский архитектурно-строительно-дорожный техникум поступил «по настоянию руководителей железнодорожного узла». А уже на выходе из техникума «государственная экзаменационная комиссия и наркомпрос БССР разрешили мне держать конкурсный экзамен в Ленинградскую академию художеств, куда я и был зачислен студентом на архитектурное отделение».

Внимание Наркомпроса (так в то время называлось министерство образования) к юному таланту помог привлечь, скорее всего, и Николай Ковязин, уже руководивший столичным ТЮЗом, потому свободно открывавший двери во многие начальственные кабинеты. Родственные соображения, но уже другого порядка, повлияли и на выбор учебного заведения, в котором предстояло учиться. В Ленинграде жили братья мамы Георгия Заборского. Значит, в случае каких-либо трудностей было бы к кому обратиться. И впоследствии Жорж, в самом деле, много общался с двоюродным сестрами, которые помогали ему знакомиться с городом на Неве и его архитектурными красотами. Можно не сомневаться, что для студента Академии искусств каждый выход на питерские проспекты, улицы и площади был настоящим практическим семинаром, в ходе которого можно было соприкоснуться с колоннами, пилястрами и прочими деталями архитектурного свойства, которые и придавали зодчеству его особую красоту.

Георгий Владимирович во всех документах называл свою альма-матер только академией. А ведь этому особому заведению за пятнадцать лет, прошедших после революции, тоже пришлось пройти витиеватый путь от академии до… академии. Она была учреждена в 1757 г. указом императрицы Елизаветы по проекту выдающего ученого М. В. Ломоносова и просветителя графа И. И. Шувалова и явилась тем гнездом, в котором выросли многие выдающиеся архитекторы. Один из виднейших среди них – Василий Баженов, ставший автором знаменитого дома Пашкова, до сих пор считающегося самым красивым зданием Москвы, в котором ныне располагается Российская государственная библиотека. Академия выпестовала архитекторов Николая, Леонтия, Юлия Бенуа, без творений которых невозможно представить ни Невский проспект, ни набережную Мойки, ни Дворцовую набережную, ни Александро-Невскую лавру в их родном Санкт-Петербурге. В Императорской академии искусств на Университетской набережной (бывшей Кадетской) на Васильевском острове встали на крыло и гении живописи Илья Репин, Иван Шишкин, Николай и Орест Крамские, Александр Иванов. И тем не менее в 1918 г. она была упразднена, а на ее месте образована Свободная художественная школа Отдела имуществ Наркомпроса РСФСР. Затем ее превратили в Петроградские свободные художественно-учебные мастерские (ПГСХУМ), им на смену поочередно приходили Высший государственный художественно-технический институт (ВХУТЕИН), Ленинградский высший художественно-технический институт (ЛВХТИ), Институт пролетарского изобразительного искусства (ИНПИИ), в котором архитектурного факультета уже не было, и, наконец, Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры. На его базе в 1932 г. все-таки была воссоздана Всероссийская Академия художеств. К счастью за эти годы не были потеряны качества профессиональной художественной школы.

Но поступление в академию для юного Жоржа было не простым. Неудача постигла на экзамене по математике. Зато повезло, что его рисунки попали на глаза Исааку Израилевичу Бродскому – видному художнику-реалисту, который был в составе комиссии, оценивающей работы абитуриентов. Этот мастер кисти создавал портреты политиков от Керенского и Ленина до Сталина и Кагановича, но никто не мог отказать ему в таланте. К тому времени Бродский, тоже бывший выпускник Императорской академии, стал профессором академии, именовавшейся уже Всероссийской, а в 1934 г. возглавил ее в качестве ректора. Еще через год Бродский первым среди художников получил орден Ленина. Вот этот маститый художник и обратил внимание на рисунки и эскизы светловолосого парня из Минска, настояв позже на его зачислении в студенты, а его мнение значило многое.

О том, что для парня из железнодорожной семьи, оставшегося без отца еще в подростковом возрасте, огромным везением было поступление в Академию художеств, можно судить уже по списку преподавателей, которых он почитал всю жизнь. Первым в своих автобиографиях он называл Ноя Абрамовича Троцкого – тоже выпускника этой академии, тоже ставшего ее профессором. На земле ему было отведено всего сорок пять лет жизни, но сделал этот творец очень много. В первую очередь для Питера: это знаменитый Дом Советов, Василеостровский дворец культуры имени Кирова, многим известный Большой дом, в котором до войны размещалось ленинградское НКВД. В отличие от революционера Льва Давидовича Троцкого – одного из руководителей Октябрьской революции, НКВД не тронуло Ноя Абрамовича. Они ушли из жизни в один год, один своей смертью, другой насильственной, однако ирония судьбы состоит в том, что кто теперь, кроме специалистов, знает Ноя-архитектора, а не Льва-наркомвоенмора (так в первые советские годы именовались военные министры), имя которого продолжает оставаться на слуху и у политиков, и у тех, кто ею интересуется.

Вторым весьма почитаемым педагогом в «списке Заборского» шел Сергей Саввич Серафимов – тоже питомец Императорской академии художеств, еще до революции создавший здание Главного казначейства империи на набережной Фонтанки, а в более поздние годы Дом государственной промышленности и площадь Дзержинского в Харькове, который тогда был столицей Украинской ССР. Участвовал он и в конкурсе на возведение Дома правительства в Минске, но победил в том зодческом состязании И. Г. Лангбард. Весьма чтил Заборский академика архитектуры Григория Ивановича Котова, который был в числе авторов здания Московской городской думы, профессора Оскара Рудольфовича Мунца, спроектировавшего знаменитую когда-то Волховскую ГЭС. Есть в том списке и Иосиф Григорьевич Лангбард, которого энциклопедии называют одним из выдающихся зодчих XX века. Без его творений Минск не стал бы столь прекрасным городом: Дом правительства, Дом офицеров, Национальная академия наук, Национальный театр оперы и балета. Студент Заборский знал его еще по годам учебы в техникуме и даже проходил практику на строительстве Дома правительства. Лангбарду суждено было сыграть важную роль в жизни Заборского не только как преподавателю: после войны им довелось тесно сотрудничать в ходе восстановления Минска. А диплом Георгию подписывал Лев Владимирович Руднев – опять же питомец академии, тоже ставший академиком архитектуры, по проектам которого построен ансамбль зданий Московского государственного университета на Воробьевых горах, Дворец науки и культуры в Варшаве. Его Георгий Владимирович всегда называл одним из своих любимейших преподавателей.

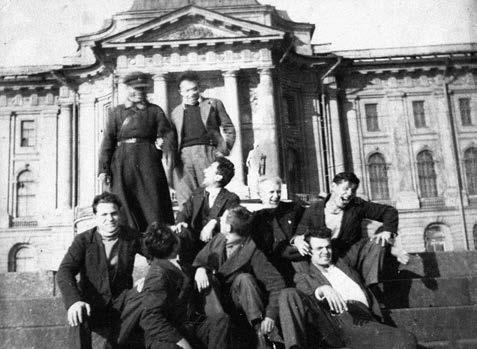

Г. В. Заборский (второй справа во втором ряду) с друзьями во время учебы в Ленинграде

Г. В. Заборский во время учебы в Академии искусств

Учиться было у кого. И учился Жорж весьма старательно, стремясь постигнуть все стили и направления. Он прекрасно понимал и потом всю жизнь повторял, что без фундаментальных знаний никакое творчество невозможно, без них будет лишь «пустая игра формами, цветом». Более того, студент Заборский демонстрировал и другие, тоже весьма разносторонние способности, занимаясь одновременно различными видами спорта: волейболом, баскетболом, альпинизмом. Особенно гордился горными восхождениями, значок альпиниста СССР неизменно украшал его костюм на протяжении всей жизни. Он даже несколько бравировал этим. О том, что его спортивные успехи во время занятий в академии тоже были весьма заметными, свидетельствует книга, сохранившаяся в семейном архиве. Это «Французские карандашные портреты» 1936 года издания из серии «Художественное наследие западноевропейского искусства». На ней надпись: «Георгию Заборскому за хорошую активную работу в физкультурной организации. От Совета ф/к ВАХ. Пред. Совета, ст. преподаватель по ф/к. 14. V-1939». К сожалению, по автографу невозможно определить фамилию того преподавателя.

Г. В. Заборский в студенческие годы

Дипломной работой Заборского стал проект морского вокзала. Руководил его подготовкой С. С. Серафимов. Для обоих тот учебный год стал последним в академии. Георгий, сдав выпускные экзамены, через некоторое время уехал в Минск, а Сергея Саввича похоронили на Литераторских мостках Волкова кладбища, где погребены многие русские и советские писатели, музыканты, актеры, архитекторы, ученые и общественные деятели. Председателем государственной комиссии, принимавшей экзамены, был еще один выдающийся архитектор Николай Джемсович Колли – тот самый, которому довелось проектировать Днепрогэс, несколько станций Московского метрополитена, работать в паре со знаменитым Ле Корбюзье, а сразу после Великой Отечественной войны излагать свое видение путей восстановления разрушенного Минска. Заборскому вручили диплом, в котором было сказано, что «предъявитель сего тов. Заборский Георгий Владимирович в 1933 г. поступил и в 1939 г. окончил полный курс Института Живописи, Скульптуры и Архитектуры Всероссийской Академии Художеств по специальности – Архитектура – и решением Государственной Экзаменационной Комиссии от 19 июня 1939 г. ему присвоена квалификация Архитектора-Художника». Далее – подписи академиков Колли и Руднева. Регистрационный номер диплома – 221.

По воспоминаниям Георгия Владимировича, дальнейшая жизненная дорога представлялась ему тогда вполне оптимистичной. В автобиографиях, написанных уже на склоне лет, говорится, что он был принят в группу московского архитектора Мержанова и должен был ехать в главную советскую столицу. Мирон Иванович Мержанов, он же Миран Оганесович Мержанянц, тогда был широко известным в стране человеком, проектировавшим и военные академии, и стадийские дачи. Он же создал Золотые звезды Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда. Перед войной работал на строительстве Дворца Советов в Москве, которому предстояло вырасти на месте взорванного храма Христа Спасителя и своей высотой – 420 метров – превзойти только что возведенный небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Попасть под опеку такого мастера представлялось большой честью. Кто тогда мог подумать, что в 1943 г. Мержанова арестуют и приговорят к десяти годам лагерей.