Полная версия

Косяки начинающих психоконсультантов

Луковица Перлза

Что происходит с человеком в психотерапевтической сессии? В гештальт подходе эти процессы Фриц Перлз описал как луковицу, которая состоит из нескольких слоев. Очистка луковицы – это постепенное прохождение невротических уровней и восхождение к зрелости:

1. Уровень фальшивых отношений (социальная маска).2. Фобический, искусственный уровень (клише).3. Тупик, безвыходное положение.4. Внутренний взрыв.5. Эксплозия, внешний взрыв.Последовательность этих этапов я наблюдаю в работе с каждым клиентом, терпеливо ожидая, когда ему надоест играть в однообразные предсказуемые социальные игры. И даже не надоест, это не дело выбора, мол, надоело, хочу попробовать что-то новенькое. Так не бывает. Гром не грянет – мужик не перекрестится. Я жду, пока в жизни клиента грянет гром. Вот тогда он начнет меняться. Вынужден будет начать. И последовательность этапов мне хорошо известна благодаря Фрицу Перлзу, описавшему свою «луковицу».

1) На первом невротическом уровне, УРОВНЕ ФАЛЬШИВЫХ ОТНОШЕНИЙ, человек живет в социальной маске, не осознавая этого до такой степени, что принимает маску за свое собственное лицо. Находясь именно на этом уровне, я покинула группу во время первой демонстрационной сессии, сказав себе: «Это не мое».

2) На втором, ФОБИЧЕСКОМ, ИСКУССТВЕННОМ, вступая во взаимодействие, человек говорит не то, что чувствует, а исходит из усвоенных в несознательном возрасте интроектов. Лучше всего шаблонные вербальные конструкции описаны у Эрика Берна в его книге «Игры, в которые играют люди»: подобные диалоги предсказуемы, позволяют получать необходимые человеку социальные «поглаживания» и не вызывают тревожности при коммуникации. Если говорить обо мне, то прекрасной иллюстрацией фобического уровня служит мой отрицательный ответ на вопрос «Что чувствуешь?» во время сессии: «Ничего не чувствую. Так не бывает?» Если же верования человека подвергаются дискредитации, то это поднимает бурю отрицательных чувств, и тогда он включает защитные механизмы: отрицание, рационализацию, вытеснение, подавление и т. п.

3) Однако отрицание того, что он не живет, а делает хорошую мину при плохой игре, рано или поздно заводит его в тупик. ТУПИК – это состояние сильнейшей фрустрации, революционная ситуация в душе, когда «верхи (голова, разум) не могут», а «низы (сердце, чувства) не хотят». Вот тогда и происходят в жизни разные внешние события, несовместимые со сложившимся образом жизни. Человек не может долго находиться в таком состоянии.

4) Фрустрация приводит к ВНУТРЕННЕМУ ВЗРЫВУ, высвобождающему огромное количество энергии, которая раньше уходила на подавление собственного «Я». Впервые человек смотрит на мир своими собственными глазами, а не через призму родительских интроектов. Ему страшно и радостно, в русском языке это зовется устойчивым выражением «страшно интересно».

5) И под влиянием этого восприятия происходит ВНЕШНИЙ ВЗРЫВ – кожура луковицы слой за слоем отлетает, открывая сердцевину нашего целостного исцеленного «Я», которое хочет теперь жить по-новому. Человек начинает перестраивать все сферы своей жизни так, как подходит ему, а не окружающим: маме с папой, соседке Марье Алексеевне. Помните молитву гештальтистов: «Я живу в этом мире не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям».

Инициатическая сессия

Что-то подобное произошло и со мной в описанной выше сессии, к которой я шла ни много ни мало, а на протяжении полутора лет посещения учебно-терапевтической группы. Не всякая психотерапевтическая сессия приводит к подобному взрыву, и это естественно. Большинство сессий – крошечные капли, дающие минимальные приращения к сознанию. Но одна капля однажды становится той самой последней, что переполняет чашу человеческого терпения.

Позже я назвала подобные сессии принципиального характера инициатическими. Я провела параллель между ними и древними ритуалами инициации, через которые человек проходит в те поворотные моменты своей жизни, когда осуществляет переход к новым задачам: становится взрослым, вступает в брак, занимает высокий пост, рожает ребенка и т. п. Я провела исследование и защитила диссертацию по социальной психологии на тему «Социально-психологическое содержание возрастных кризисов женщины в инициатических сюжетах волшебных сказок», и это позволило мне прояснить собственный взгляд на те процессы, которые происходят в психической жизни человека во время психотерапии. Более-менее доступным языком этот взгляд изложен в мой книге «Пробуждение Спящей Красавицы».

То же самое произошло в тот день со мной: я пробудилась.

Ефимкина Р. П. Пробуждение Спящей Красавицы. Психологическая инициация женщины в волшебных сказках.

Тренироваться на кошках

Я училась психотерапии у российских психотерапевтов, работающих хотя и в различных подходах, но объединенных гуманистической идеологией. Когда я попеняла Нифонту, что сам он учился у иностранцев, а мы получаем метод из вторых рук, он возразил:

– Вы получаете метод из первых рук! Мы продирались сквозь сложности перевода и адаптировали гештальт и психодраму к российскому клиенту, а вам даем уже готовое.

С этим нельзя не согласиться, и я ценю работу, проделанную психологами первой волны. Я много у кого и много чему училась (по ходу дела расскажу), но из всех обучающих программ максимально эффективной оказалась МИГиПовская4. Программа здесь построена так, чтобы будущий психоконсультант пропустил метод через себя. И сертификация в конце обучения в МИГиПе – это незабываемый инициатический ритуал, в котором вы проходите посвящение в профессионалы. Я педагог и методист, среди всего прочего читаю в университете курс «Методика преподавания психологии», и я знаю, о чем говорю. Лично для меня аксиомой в обучении психотерапии являются две вещи:

1. Психотерапии учатся через проживание собственного клиентского опыта.

2. Обучение происходит путем проб и ошибок.

Я знаю, что так считают далеко не все из тех, кто берет на себя задачу профессиональной подготовки специалистов в области психотерапии. Зачастую они ограничиваются в обучении теорией, поэтому выпускники способны осуществлять только диагностику, но не коррекцию. Лучшее обучение – это участвовать раз в полтора-два месяца в трехдневной обучающе-психотерапевтической группе опытного психотерапевта, а в промежутках еженедельно собираться с участниками на интервизионные встречи и тренироваться в проведении сеансов, подобно герою Вицина в фильме «Операция Ы», на кошках – то есть на самих себе.

Либо чувствовать, либо думать

Лично я училась консультированию в два этапа: сначала это была первая ступень – годичная терапевтическая программа в рамках долгосрочного проекта. Затем – вторая ступень программы, двухгодичная образовательная. Признаться честно, лично для меня они не различались: и там, и там в круг выходил в качестве клиента участник группы либо «реальный» клиент (так мы называли людей, не членов группы, согласившихся сделать бесплатную сессию в нашей учебной группе), он ставил свою драму или гештальт сессию, а я неизменно плакала, сочувствуя каждому клиенту до глубины души.

Как я уже призналась, свою сессию я сделала только через полтора года участия в группе, тоже облилась слезами, а потом, рыдая, еще дважды просматривала запись на видео. И лишь во время третьего просмотра потеряла к ней эмоциональный интерес и выключила на середине. Вот это и было началом обучения, а до тех пор для меня ВСЕ группы были терапевтическими.

Почему я называю этот момент «началом обучения»? Как я уже говорила, чтобы стать терапевтом, нужно «вылечиться» и понять, как ты это сделал. Когда ты можешь только плакать, отождествляясь с каждым клиентом в их сессиях, ты не способен к анализу того, как происходит исцеление. Человек во время терапии может или думать, или чувствовать, но никак не одновременно. И вот, наконец, ты ощущаешь свою свободу! Клиент рыдает, а ты смотришь на него с сочувствием, но не отождествляясь! С этого момента ты можешь понимать, как «устроена» сессия, и способен делать сессии сам.

Таким образом, я выделяю несколько стадий в обучении психотерапевта:

1. Личный опыт участия и собственная терапия в образовательно-терапевтической группе с последующим шерингом.

2. Наблюдение за работой опытного ведущего плюс процесс-анализ (то есть акцент с терапии и группового процесса смещен на анализ терапевтических сессий).

3. Тренировка навыков в рамках образовательно-терапевтической группы: работа под включенной супервизией ведущего.

4. Работа в интервизионных тройках между сессиями вне группы.

5. Приобретение опыта в самостоятельной работе в паре с ко-терапевтом.

6. Самостоятельная работа в одиночку, подразумевающая регулярную личную терапию, интервизию и супервизию.

В своей работе я стремлюсь провести будущих психологов и психоконсультантов через те же стадии обучения, через которые прошла сама, сопровождая их на пути профессионального становления.

Глава 3. Путь героя

Тварь я дрожащая или право имею?

Первый учебный день на факультете психологии. Обучение начинается с шестидневного тренинга личностного роста. Я веду одну из трех подгрупп. На этот раз мне по жребию досталась группа с названием «Чебурашки». За двадцать лет работы каких только не было названий – «Апельсинчик», «Ассорти», «Золотая середина», «Искатели», «Экстремалы»… Хотя одни и те же процессы в группах повторяются из года в год, уникальность все же дает о себе знать, вот хоть в том же названии.

О повторяющихся процессах я еще скажу ниже, а сейчас об уникальности. Я верю, что название группа берет себе не просто так, в нем скрыто послание, иносказательно сообщающее о ее задаче, с которой предстоит работать в ближайшие шесть дней. Кто такой Чебурашка? Персонаж всем известного мультфильма, странная и смешная мягкая игрушка с большими ушами, которая проходит тяжкий путь от невостребованности и отвержения к осознанию собственной уникальности, к самостоятельности, значимости и даже славе.

Знаменитый путь героя, воспетый в сказках и мифах всех времен и народов, снова и снова воспроизводится в сюжете мультфильма, а в моем случае – в тренинге личностного роста взрослых людей, пришедших получать второе высшее психологическое образование. Вечная тема, а потому всегда новая и всегда волнующая, тема, отвечающая на вопрос человеческого существования – тварь я дрожащая или право имею?

Герой и лжегерой

Что такое путь героя? Это архетип, которому наша психика следует в своем развитии. Он развернут в волшебных сказках. Каждая волшебная сказка содержит матрицу, представляющую собой последовательность ходов. Мы за годы своего детства слышали столько сказок, что матрица давным-давно усвоена и независимо от нашего сознания ведет нас шаг за шагом по этому пути – пути героя.

Расскажу для примера о герое сказки «Царевна-лягушка». Этот парень был послушным сыном своего отца, стареющего царя. До такой степени послушным, что отправился вместе со своими старшими братьями искать себе жену странным способом: стрелять из лука в чистом поле. Так велел отец. Стрелы братьев подобрали дворянская и купеческая дочери. Ивану-Царевичу не повезло: его стрелу подобрала лягушка. Он и здесь послушался отца: женился, несмотря на унижение от насмешек старших братьев.

Он долго еще слушался отца. До тех пор, пока не обнаружил, что это не с женой у него проблемы – она как раз оказалась на высоте: красавица и волшебница. Проблема была у него самого – он при своей жене никто и звать его никак. Но так удобно видеть соринку в глазах другого и игнорировать собственное бревно! Первый акт неповиновения – Иван-Царевич тайком от жены сжигает ее лягушачью шкуру.

Путь героя – это когда мы нарушаем запрет. Когда, переступив порог теплого уютного дома, отправляемся туда-не-знаю-куда, чтобы найти то-не-знаю-что. По-другому нельзя. Не нарушим запрет – не станем собой. Не переступим за порог – умрем как личности, так и не родившись.

В волшебных сказках есть и лжегерой. Это тот, у кого не получилось. Лжегерою сначала хорошо, потом плохо. Герою сначала плохо – потом хорошо. Герой в конце сказки непременно получает награду: высокий социальный статус, царевну в жены и богатство. Лжегерой в лучшем случае остается тем же, кем был. В худшем – наказывается или умирает.

Жребий

Я ждала этой группы целый год. Это самая любимая моя группа из тех пятидесяти, что я провожу за год. Что в ней такого особенного? Отвечу. Это не просто группа людей, собравшихся на пару-тройку дней на тренинг с тем, чтобы потом разойтись каждый своей дорогой. Эти люди будут проживать в течение трех лет самый ошеломительный по своему значению процесс – процесс инициации в психологи. И этапы этого процесса я буду наблюдать своими собственными глазами, проживать своими чувствами. Путь героя.

Процедура разделения сорока пяти только что набранных студентов на три подгруппы отработана за предшествующие годы. «Объединитесь в тройки по симпатиям и скажите, что вас объединяет». Они с готовностью кидаются к тем, кто, как им кажется, не оттолкнет:

– Мы самые оптимистичные!

– А у нас полосатые рубашки!

– А мы – три блондинки!

Постепенно выстраивается колонна по три человека, всего пятнадцать троек, стоящих в затылок друг другу в огромной аудитории. И вот теперь – подвох от ведущих:

– Левая колонна, сделайте шаг влево! Правая – вправо! Те, кто остался в середине, оставайтесь на месте! Из вас получились три группы по пятнадцать человек. В них вы будете заниматься в течение шести дней, меняться друг с другом нельзя. А сейчас придумайте название вашим подгруппам и девиз.

Вот это подстава! Обижаются, возмущаются: только что успели «сдружиться» – и тут же разлучают «злые» ведущие! Ничего, к субботе с этими чужими людьми вы станете друзьями, может, на три года, а может, на всю жизнь.

А ведущие в это время оглашают последнее задание:

– Уважаемые студенты, пожалуйста, назначьте представителя от каждой группы для участия в жеребьевке! Вот три визитки трех ведущих, которые будут работать с каждой из подгрупп в течение недели. Пусть представители вытянут для своих групп одну из них…

А я какую из трех групп хочу себе? «Чебурашки» какие-то инфантильные, «Калейдоскоп» – живенькие, шумят, энергии много, «Борода» – какое-то название психоаналитическое, компенсаторное… Но выбираю не я. Жребий брошен: «Чебурашки».

Отбор

Эти сорок пять счастливчиков, разумеется, тоже пришли учиться помогать другим, как и я когда-то. Они еще не подозревают, что с того самого мгновения, как они переступили порог этого заведения, их сознание, а потом и вся их жизнь изменятся раз и навсегда. Хотя, видит Бог, я всех честно предупреждаю еще на собеседовании. Вот, например, передо мной абитуриентка – домохозяйка, так и не вышедшая из декрета, хотя младшему десять лет:

– У вас в анкете написано, что вы не работаете. Скажите, кто платит за ваше обучение?

– Муж!

– Что будете делать, если в ближайшие месяцы он откажет вам в финансировании вашего обучения?

– Нет, только не мне!

– Скажите, а зачем лично ему, чтобы вы учились?

– Он меня так любит!

Ну что ж, последствия этой любви просчитываются легко. Вообще-то Берт Хеллингер по этому поводу пишет, что когда муж оплачивает высшее образование жены, особенно второе, он берет на себя роль родителя, а это нарушение системного порядка. Вслух об этом я даже не заикаюсь, абитуриентка решит, что я ее осуждаю. А я всего лишь предвижу проблему, которая возникнет в ближайшие месяцы у этой женщины. Здесь, на факультете психологии, она начнет переоценивать ценности и меняться с такой стремительной силой и скоростью, что муж возмутится: он-то под это не подписывался, когда собирал ей портфель с тетрадками в университет. Поэтому муж потребует вернуть жену «взад» – оставить такой, как была: предсказуемой, послушной, покорной. И самый простой способ изменить ситуацию – перестать платить за обучение. Поздно, изменения уже, увы, необратимы. Вот почему о факультете ходят слухи, что на нем разводятся, и слухи, надо сказать, небезосновательные. Однако наблюдается и другая тенденция: вслед за женой сюда через пару лет приходит учиться муж.

А вот и типичный диалог с жизнерадостной кандидаткой в студенты:

– Скажите, что вас привело поступать именно в психологи?

– Хочу помогать людям. Я и так всем даю советы. Вы не поверите, все, кому нужна помощь, обращаются ко мне!

Отчего же не поверю, я сегодня выслушала уже шесть таких признаний, ты седьмая. И это только первый день. А всего около ста пятидесяти человек, из которых надо отобрать сорок пять. Возьму тех, кто поднимется до осознания того, что сам нуждается в помощи, а не люди. А женщина все продолжает радостно щебетать:

– Все мои друзья говорят мне: ты прирожденный психолог! Вот я и пошла к вам.

– А с чего вы взяли, что люди нуждаются в вашей помощи?

– Ну, может, с того, что я сама в ней нуждаюсь?..

И глаза абитуриентки уже наполняются слезами, а я смотрю на часы – нужно, чтобы она успела отреагировать чувство в отведенные полчаса, а то следующий кандидат будет дожидаться в коридоре.

Некоторые мои выпускники уже после получения диплома признавались, что помнят те полчаса собеседования со мной. Я понимаю, почему: для многих это был первый в жизни разговор по существу, первое соприкосновение с собственными подавленными чувствами, выпущенными, наконец, на свободу. И сладко, и больно.

– Ну и как, все еще не передумали идти в психологи? Это то, чем вы будете заниматься остаток жизни.

Да, готова! Как в фильме «Бойцовский клуб», честное слово! Триста баксов на похороны принес? – Да, сэр! Ну, заходи, что с тобой делать…

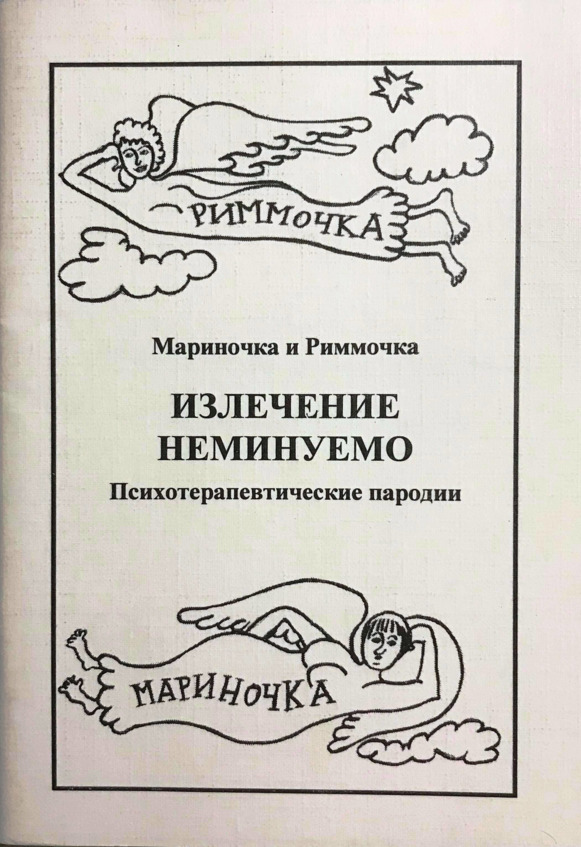

Первый тренинг

Первый свой тренинг личностного роста на факультете психологии я провела в 1997 году вместе с коллегой, Мариной Горловой, с которой мы вместе учились у Нифонта. Это было такое волнующее событие, что мы не спали ночами, вели дневник, а потом, чтобы отреагировать собственные эмоции (тогда нам не приходило в голову делиться ими с членами группы), написали и издали психотерапевтические пародии. В одной из них нам удалось так точно отразить стадии терапевтического процесса, что я и до сих пор пользуюсь этим текстом как учебным, чтобы продемонстрировать участникам групп предсказуемость их поведения. Но главное, знаю сама, чего ожидать от участников тренингов.

Закономерности группового процесса5

1. Стадия знакомства

Члены группы говорят: «Мы очень коммуникативные, у нас столько друзей!» Еще они говорят: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». А еще они говорят: «Нам повезло с тренерами. Я знал одного человека из Новосибирска, новосибирцы – отличные люди, лучше их нет на всем белом свете».

2. Стадия прояснения целей

Тренеры спрашивают членов группы: «Зачем пришли?» Члены группы отвечают: «Это вы нам скажите». «Наша цель – ваша цель». «Ваша цель – наша цель». «Должен же быть какой-то у вас план?!»

3. Продолжение прояснения целей

Риммочка Мариночке: «Мариночка, огласим наш план?» Мариночка: «Да, конечно. Сейчас только что по нашему плану самый недалекий из вас должен был спросить о том, есть ли у нас какой-нибудь план. А где-то между 16.00 и 16.30 мы расскажем анекдот про слабоумную девочку, которая никак не могла понять, что это было».

4. Стадия агрессии

Члены группы: «Вы не матери, а ехидны!» «Держите нас семеро, пятеро не удержат!» «Щас как уйдем!» Мариночка и Риммочка: «Вас тут никто не держит. Деньги-то заплочены!»

5. Стадия пробуксовки

Все члены группы приходят как миленькие, потому что денег все-таки жалко. Мариночка и Риммочка: «Что-то скучновато с вами, взбодрите тренеров. Хотим быть султанами, а вы чтобы с нами возились». Группа пучится в потугах удовлетворить тренеров. Тренеры: «Все не то! Это все помои. Дайте золота!» Группа в изумлении: «Какого золота, настоящего?» – «А какого же еще?» Группа принимает все за чистую монету и отдает монеты тренерам. Также тренеры принимают цепочки, кольца, коронки, часы и другие ценные предметы. Тренеры заметно веселеют.

6. Стадия осознания

Группа чувствует вкус к жизни и к тренингу. Отдельные реплики: «Наконец-то я начинаю понимать, чем мы тут занимаемся». Мариночка и Риммочка: «Так скажи уже». Группа неожиданно сплачивается в едином порыве вернуть свое барахлишко обратно. В результате поцарапанных, с кровоподтеками под глазом тренеров осеняет: в группе идет борьба за власть.

7. Рабочая стадия

Мариночка и Риммочка: «Мы тут главные. Конфликт исчерпан».

8. Стадия сплоченности

Члены группы говорят: «Мы очень коммуникативные, у нас столько друзей!» Еще они говорят: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». А еще они говорят: «Нам повезло с тренерами. Я знал одного человека из Новосибирска, новосибирцы – отличные люди, лучше их нет на всем белом свете».

9. Стадия рефлексии

Риммочка Мариночке: «Конечно, против закономерностей не попрешь, но все же тяжелая у нас работа». Мариночка Риммочке: «На этот раз легко отделались».

Ефимкина Р., Горлова М. Излечение неминуемо. Психотерапевтические пародии. Новосибирск, 1999.

Не проблемы, а яркие события

«Чебурашки» уже сидят в кругу, хотя до начала занятий еще 7 минут, можно выпить чаю или подышать осенним воздухом, выйдя на крыльцо аудиторного комплекса факультета психологии. Низкое солнце все еще пригревает, куст боярышника почти уже облетел, но спелые ягоды птицы еще не обнаружили – начало октября, корма достаточно. Сейчас сделаю еще пару вдохов – и в аудиторию! Впереди – шесть дней тренинга личностного роста.

Итак, на этот раз «Чебурашки»… Стулья расставил один из трех мужчин, пересчитал их и выставил аккуратным кружком. Все как всегда – мужчина демонстрирует силу и заботу, как будто женщина не в состоянии сама поставить себе стул. Гендерные нормы до такой степени бессознательно транслируются человеком, что он действует как автомат, даже не осознавая своего поведения: за заботой таятся контроль и власть. С завтрашнего дня стулья уже никто не будет выставлять заранее – каждый, зайдя в аудиторию, позаботится о себе сам.

Еще одна типичная деталь – рядом со мной справа и слева пустые стулья. Их вынуждены будут занять те, кто придет последним. Почему это всегда повторяется всюду, где бы я ни проводила тренинг? Меня как ведущего наделяют особыми «божественными» функциями, которые, надо сказать, тяготят, и вот почему. Сначала участники ждут, что я буду «справедливым судьей», «волшебницей», «доброй мамой», «доктором», «авторитетом» или просто «хорошим человеком». Ясно, что сесть так близко к «Богу» страшно, лучше держаться от него на безопасном расстоянии и контролировать его издалека. Потом я их неизбежно разочарую, и они понизят меня до роли «козла отпущения». Все это до боли знакомая, не раз описанная хоть тем же Берном игра в «жертву-тирана-спасателя», где участники сначала «жертвы» («О, помоги, добрый волшебник!»), потом «тираны» («Ах вот ты как? Ну, получай!»), а потом «спасатели» («Ладно, давай мириться!»)

С каждым днем игр будет становиться все меньше, участникам понравится быть более реальными людьми, способными не только справляться со своими проблемами самим, но и жить с ними. Потому что проблемы – это вовсе не проблемы, а самые яркие события, происшедшие с людьми в их бедной, серой, скучной, беспонтовой жизни. Но это потом, а пока…

«Я пришла сюда учиться!»

Самая «вредная» – Оксана. Она преподает психологию в вузе. Свой козырь – кандидатскую степень – она пока держит в загашнике, чтобы в кульминационный момент ка-ак торжественно швырнуть мне в лицо, дескать, знай наших! А пока что каждое утро начинается с нашей с ней перепалки:

– Я пришла сюда учиться!

– А мы что делаем?

– Учиться для меня – это значит сидеть не вот так в кружке на стульях, а за партой, с тетрадью и ручкой, и записывать теорию!

– Могу тебе предложить подтащить к себе поближе парту, взять тетрадь и ручку и записывать теорию.

Парты стоят у стен, причем друг на друге, чтобы было больше свободного места для интерактивных занятий. Вопли про то, что студент пришел учиться, я слышу на каждом тренинге, но Оксана, пожалуй, самая воинствующая сторонница своей правды.