полная версия

полная версияСекреты «Формулы успеха». Кадровый бизнес в России

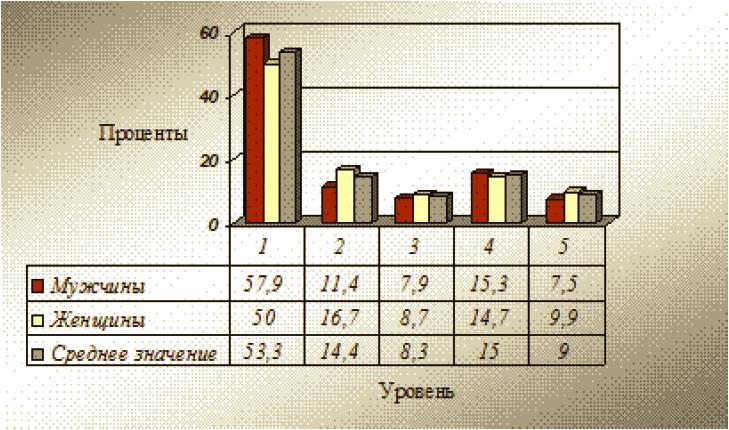

Рис. 3. Иерархия потребностей (по А. Маслоу):

1 уровень – физиологические потребности;

2 уровень – потребности в безопасности и защите;

3 уровень – социальные потребности;

4 уровень – потребности в уважении и самоуважении;

5 уровень – потребности в самореализации и самоактуализации.

Дешифратор иерархии потребностей1. Физиологические потребности: в пище, одежде, жилье, сне, отдыхе и т. д. Одним из главных средств удовлетворения этих потребностей являются деньги. Применительно к трудовой мотивации этот уровень свидетельствует о потребностях индивида в заработной плате, отпуске, перерывах в работе, благоприятных санитарно-гигиенических и организационных условиях труда и т. п. Если у работника доминируют эти потребности, то он мало интересуется смыслом и содержанием труда, а заботится, в основном, об оплате и удобствах.

2. Потребности в безопасности и защите: сохранение жизни, охрана труда, профилактика профессиональных заболеваний, материальное вознаграждение, гарантированная занятость, социальное и медицинское страхование. Потребности этого уровня говорят о желании работника быть уверенным в завтрашнем дне, стабильности заработной платы, наличии льгот и компенсаций, пенсионного обеспечения, защищённости от травм, опасностей, лишений, сохранении достигнутого положения.

3. Социальные потребности: принадлежность к группе, поддержка, дружба, любовь. Этот уровень приобретает значимость при удовлетворении потребностей предыдущих двух уровней. Трудовая мотивация индивида, ориентированного на удовлетворение социальных потребностей, выражается в создании формальных и неформальных объединений, а также выборе способов взаимодействия в группе. Применительно к организационному окружению, труд рассматривается индивидом как совместная деятельность, дружеское партнёрство. Установка на удовлетворение социальных потребностей обусловлена желанием человека быть востребованным.

4. Потребности в уважении и самоуважении: чувство собственной значимости, самоутверждение, наличие социального статуса, власти, общественного признания. Критериями трудовой мотивации для индивида на данном уровне являются желание собственной важности для организации, уверенность в себе и своей компетентности, потребность в признании и уважении окружающих, престиже и авторитете, служебно-профессиональном продвижении. Удовлетворённость трудом достигается получением заслуженных знаков общественного признания: похвалы, благодарностей, грамот, почётных званий, наград и т. п.

5. Потребности в самореализации и самоактуализации: стремление к творчеству, раскрытию своих способностей и талантов, самовыражению, духовному развитию и самосовершенствованию. Желание самовыражения становится актуальным лишь при достаточном удовлетворении потребностей 1 и 2 уровней. Люди с выраженными потребностями в самореализации по своему характеру более активны, созидательны, независимы, открыты к восприятию себя и окружения. Для поддержания их трудовой мотивации необходимо предоставлять им больше свободы в выборе средств и способов решения задач, давать оригинальные задания, привлекать к выполнению работы, требующей творческого подхода и изобретательности.

Комментарии, как говорится, излишни…

V. В результате сопоставления ответов на дублирующие вопросы анкеты и наблюдения за соискателями при собеседовании определялись такие личностные характеристики, как уверенность в себе и самооценка.

Мужчин, уверенных в себе и своих возможностях оказалось 55,2 %, неуверенных и самоуверенных – поровну, по 22,4 %. Уверенных в себе женщин также 55,2 %, а неуверенных – больше (27, 8 %), чем самоуверенных (17 %).

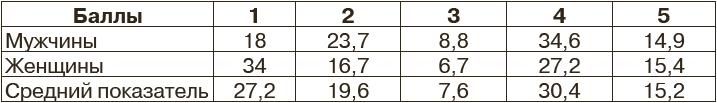

Определяя самооценку опрошенных соискателей, мы получили следующие показатели, представленные в таблице 5.

Таблица 5. Самооценка соискателей, (% от выборки)

Из представленных здесь данных видно, что самоуверенность и завышенная самооценка чаще встречается у мужчин. Женщинам больше свойственно занижать свои способности и заслуги. Возможно, причину таких различий в характеристиках мужчин и женщин мы сможем увидеть, определив их самоидентификацию.

Сравнив по каждому из респондентов данные об уверенности в себе и самооценке, мы определили уровень их адекватности.

Адекватных соискателей (тех, которым присущи уверенность в себе и адекватная самооценка) оказалось: среди мужчин – 47,5 %, среди женщин – 49 %.

Неадекватными можно признать 52,5 % мужчин и 51 % женщин.

Эти показатели свидетельствуют о том, что более половины трудоспособного населения живёт в мире искусственно созданных иллюзий, подпитываемых средствами массовой информации. Стоит ли удивляться, что наше современное общество в большей части является потребительским и ориентировано, в первую очередь, на деньги и материальные блага исключительно для своего удобства?

Данные, показывающие неадекватность соискателей, мы разделили на 6 групп, в зависимости от сочетания уровня самооценки и уверенности в себе.

1. У соискателей, которым присущи заниженная самооценка и неуверенность, были выявлены такие личностные качества, как пессимизм, эгоцентризм, стрессонеустойчивость, инфантилизм, фатализм, и следующие поведенческие характеристики: низкая энергичность, ориентация на размеренный характер работы, низкая мотивация к труду.

2. При наличии у соискателей неуверенности в сочетании с завышенной самооценкой обнаруживаются: лживость, приспособленчество, склонность к воровству, обидчивость (чаще у женщин); отсутствие опыта работы в должности, на которую претендуют.

3. При адекватной самооценке и неуверенности в себе у человека может проявляться защитная агрессия, слабоволие, зависимость, неудовлетворённость; может иметь место мозговая травма, перенесённая в детском или подростковом возрасте, или обострённое кризисное состояние. В трудовой деятельности такие люди ориентированы на размеренный труд, не требующий особых усилий, при низкой мотивации к труду.

4. В результате сочетания у соискателей завышенной самооценки с уверенностью в себе отмечается умственная заторможенность, самодостаточность, амбициозность, неадекватное восприятие действительности, низкая мотивация к труду.

5. Сочетание самоуверенности с низкой самооценкой делает человека неудачником.

6. Самым неблагоприятным является сочетание у соискателя самоуверенности с завышенной самооценкой. Эта опасная смесь может формировать в человеке такие негативные качества, как безответственность, наглость, рвачество, лживость, склонность к воровству, иждивенчество, жадность, излишняя болтливость, обусловливает низкую мотивацию к труду и ведёт к алкогольной зависимости.

Именно к данной группе неадекватных работников относится большинство тунеядцев, «халявщиков» и нарушителей трудовой дисциплины.

Поведенческие характеристикиК числу поведенческих характеристик человеческого ресурса можно отнести склонность к азарту, внутреннюю (предпочтительный характер труда) и внешнюю (готовность трудиться) мотивацию труда, энергичность (количество жизненной силы).

1. Несмотря на видимый интерес российского населения к всевозможным азартным забавам и участие в сомнительных рекламируемых акциях, истинная склонность к азарту как побудительному фактору деятельности, проявляется далеко не у всех. У большинства соискателей азарт вовсе отсутствует.

Разница в показателях у мужчин и женщин по этому фактору незначительная, поэтому я приведу средние данные по выборке:

– отсутствие азарта как побудительного мотива деятельности отмечено у 47, 6 % опрошенных;

– азарт ради участия присущ 11,8 % от общего числа соискателей;

– почти четверть трудоспособного населения (23,2 %) имеет азарт ради процесса;

– для достижений азарт используют 15,3 % соискателей;

– и только 2,1 % опрошенных способны пойти на риск; причём, в большей степени такой азарт присущ именно женщинам – 2,9 %, против 0,9 % у мужчин.

Приведённые результаты исследования показывают, что активное участие наших граждан в различного вида «лохотронах» не является следствием азарта, а служит показателем жадности и глупости любителей лёгкой наживы, часто ведёт к возникновению психологической зависимости от процесса игры.

2. Профессиональная деятельность и успешность потенциальных работников напрямую зависят от характера выбранного труда. В зависимости от того, какой вид труда предпочитает соискатель, можно определить результат, которого он достигнет.

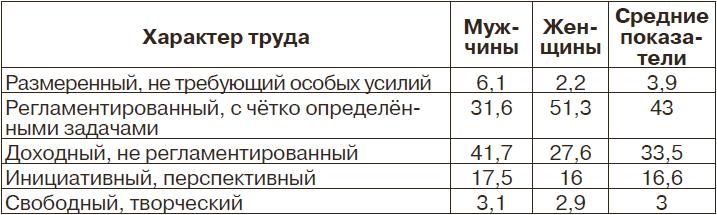

Распределение полученных данных по этой характеристике представлено в таблице 6.

Таблица 6. Предпочтительный характер труда, (% от выборки)

Из таблицы видно, что более 40 % мужчин ориентировано на свободный доходный труд, почти треть – предпочитают быть исполнителями.

Более четверти женщин отдают предпочтение доходному труду, а большая часть – регламентированному, с чётко определёнными задачами.

Грустно констатировать, что лишь 3 % соискателей нацелено на достижения.

3. Требования к характеру труда показывают внутреннюю мотивацию работника, а внешняя мотивация к труду определяется его отношением к деньгам – физическому эквиваленту труда.

После обработки и дешифровки полученных данных, мы имеем следующее распределение средних показателей выборки:

– готовность работать с полной отдачей декларируют 9,4 % опрошенных;

– 21,3 % респондентов имеют повышенную мотивацию к труду;

– почти треть соискателей (29,5 %) намерена работать в полсилы;

– слабая мотивация к труду отмечается у 32 % опрошенных;

– мотивация отсутствует у 7,8 % ищущих работу.

Итак, по результатам проведённого социально-психологического исследования, почти 40 % трудоспособного населения, из числа обратившихся в кадровое агентство в поисках работы, не имеют желания трудиться.

Это очень тревожная статистика, т. к. в период целенаправленного поиска работы у соискателя должна быть наивысшая мотивация. А если «на входе – ноль», что можно ожидать «на выходе», т. е. когда такой работник приходит трудоустраиваться в организацию?..

Полученные данные подтверждают тот факт, что большинство соискателей не нацелены трудиться и зарабатывать, а желают найти место, где можно сидеть и получать. Не зная методов эффективного поведения на рынке труда, не умея себя грамотно презентовать, абсолютное большинство региональных соискателей обращаются в кадровое агентство с уверенностью в том, что там преподнесут им «розовую мечту» на тарелочке с голубой каёмочкой.

А разве их кто-нибудь учил грамотному поведению на рынке труда? Так чему удивляться?

4. Немаловажное значение для выполнения трудовых функций имеет наличие у индивида необходимого количества энергии (жизненной силы). От уровня энергичности напрямую зависит и проявление активности соискателя или работника, и его общая работоспособность.

Дешифруя ответы опрошенных соискателей, мы получили по данному фактору следующие средние показатели:

– недостаточно энергии для полноценной трудовой деятельности у 4,3 % соискателей;

– 20 % опрошенных имеют низкий уровень энергичности;

– почти половина всех респондентов (47,6 %) отмечает у себя среднюю энергичность;

– 23,7 % соискателей обладают умеренно высокой энергичностью;

– и лишь 4,4 % потенциальных работников имеют высокий запас прочности.

Выяснить, что именно является основной причиной столь низкого показателя этого жизненно важного компонента, можно лишь проведя отдельное психологическое исследование. Предполагаю, что причина эта – комплексная, включающая в себя состояние здоровья конкретного индивида, его наследственность, качество потребляемой пищи, особенности социально-экономической ситуации в стране и экологии окружающей среды.

Это лишь общие для всех составляющие, но в каждом отдельном случае в определённый период к ним добавляются индивидуально воздействующие внешние и внутренние особенности.

Именно энергичность – количество жизненной силы – является основной составляющей генофонда страны.

Целостность личностиВ основе личности каждого человека лежит Я-концепция – многоуровневое системное образование, содержащее описательное представление человека о самом себе. Я-концепция формируется в раннем детстве и может видоизменяться в процессе жизни в зависимости от различных воздействующих факторов.

Целостность личности, её успешность и гармоничность зависят от согласованности Я-концепции. Это психологическое образование включает в себя множество различных «Я», но в качестве основных системообразующих компонентов в психологии принято выделять Я-желаемое и Я-реальное.

Я-желаемое даёт представление о том, каким себя хочет видеть человек, об идеальных качествах, которыми ему хочется обладать, и тем самым, оно формирует уровень притязаний конкретного индивида.

Я-реальное характеризует сформировавшуюся личность в том виде, в котором она себя чувствует и ощущает, т. е. способствует самоидентификации человека.

При большом расхождении между Я-реальным и Я-желаемым заметно снижается активность, появляется неуверенность в себе, возникает чувство неполноценности. Люди с несогласованностью Я-концепции (низкой самооценкой) – эгоцентричны, тщеславны, склонны к депрессии, ожидают агрессии от других, не умеют любить. Могут впадать в крайности: от самоуничижения до непогрешимости, проявляющиеся как хамство. Порождает низкую самооценку собственническая родительская любовь.

Конечно, об этих личностных характеристиках редко кто-нибудь задумывается всерьёз. Если выявить уровень притязаний человека достаточно просто, то увидеть его истинное «лицо» гораздо труднее. Часто и сам человек не знает, каков он на самом деле – так много различных масок примериваем мы на себя.

Наиболее подходящим для определения существующего уровня притязаний и самоидентификации личности является транзактный анализ Эрика Бёрна, в основе которого лежат жизненные сценарии людей [6,81].

Для максимально точного выявления составляющих Я-концепции соискателей, при проведении анкетирования был применён разработанный мною проективно-диагностический метод. Суть его заключается в следующем: чтобы определить уровень притязаний, испытуемый должен назвать своего любимого героя (или героиню, в зависимости от пола реципиента) известного литературного или исторического произведения, а его самоидентификация происходит через выявление предпочтительного сказочного персонажа.

Психологический механизм действия данного метода основан на культурно-антропологических особенностях индивида. В процессе социализации у ребёнка на уровне подсознания закладывается определённый сценарий жизни – «развёрнутая во времени культурная схема», на основании которой он намерен взаимодействовать с окружающим миром. Сценарий является артефактом, включающим в себя модели поведения, культурно-обусловленные эмоции, мотивации и т. д. Выбранный сценарий соотносится с определённым вымышленным персонажем, и в процессе трансмиссии ребёнок усваивает составные части сценария «от отдельных артефактов до культурных схем и моделей действия». Содержание такого сценария является неосознаваемым, и состоит из «комплекса культурных констант». В процессе жизни сценарий накладывается на конкретные ситуации и предопределяет характер и поведение человека в том или ином случае. Выбор конкретного сценария связан с бессознательными установками личности на определённые действия, которые и формируют «целостный модус», отражающий внутренний мир человека и его отношение к внешней среде (С.В. Лурье) [39].

Знакомство со сказочными сценариями происходит на раннем этапе человеческого развития, когда не развиты ещё защитные механизмы психики человека. Поэтому сказочная персонификация более точно отражает глубинные составляющие личности. В отличие от этого, литературные сценарии усваиваются позже и закладывают в подсознании схемы будущей ориентации.

Не стоит пытаться сходу определить, с каким персонажем ассоциирует себя человек. Истина лежит глубоко в подсознании, и чтобы она открылась, необходимо снять с испытуемого все «маски».

В процессе проведения данного исследования часто приходилось сталкиваться с ситуацией, когда соискатель не знал, откуда «всплыл» названный им персонаж, и лишь после разбора сказочного сценария и определения характерных для персонажа мотивов, выяснялось, насколько точной была самоидентификация.

Называя качества, присущие персонажу, респонденты старались указывать, в основном, его положительные черты. Последующее наложение сценария и характеристик персонажа позволяет более глубоко раскрыть личность испытуемого.

С целью систематизации данных, полученных при помощи этого метода, называемые герои и персонажи были распределены по пяти группам:

– пассивный, глупый – 1 балл;

– пассивный, умный – 2 балла;

– уравновешенный, нейтральный – 3 балла;

– активный, глупый – 4 балла;

– активный, умный – 5 баллов.

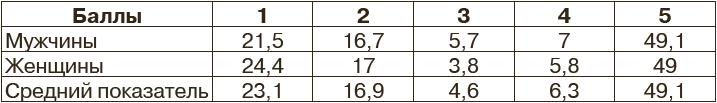

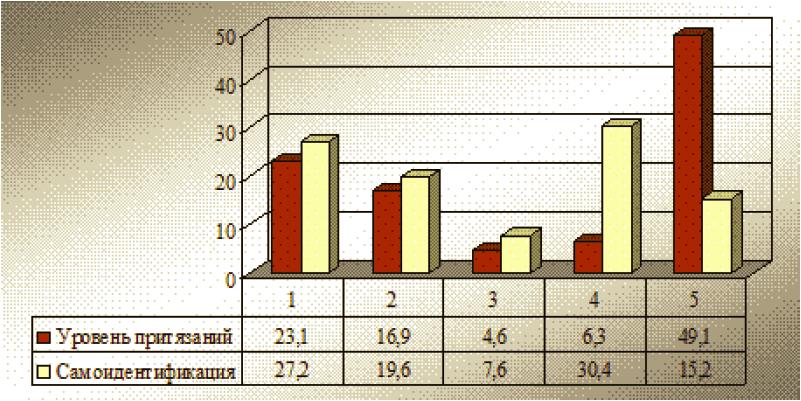

В результате такой процедуры по выявлению уровня притязаний и самоидентификации опрошенных, были получены следующие данные, приведённыев таблицах 7 и 8.

Таблица 7. Уровень притязаний соискателей, (% от выборки)

Таблица 8. Самоидентификация, (% от выборки)

Целостность личности каждого отдельного соискателя зависит от согласованности или несогласованности его Я-концепции, а также существующего разрыва между Я-желаемым и Я-реальным.

Кроме этого, важно определить, какой является Я-концепция – положительной (стимулирующей) или она отрицательна (развивает внутриличностный конфликт).

Наиболее предпочтительной для профессиональной деятельности (и не только) является согласованная положительная Я-концепция. Прочие варианты способствуют возникновению и развитию у человека неадекватности восприятия действительности.

Рис. 4. Соотношение уровня притязаний и самоидентификации соискателей: 1 – пассивный, глупый; 2 – пассивный, умный; 3 – уравновешенный, нейтральный; 4 – активный, глупый; 5 – активный, умный.

Сопоставив полученные компоненты человеческого ресурса, мы определили количество (в процентном выражении) успешных, перспективных, социально-активных, а также число проблемных соискателей на региональном рынке труда.

Сравнительные данные указаны в таблице 9.

Таблица 9. Количество представителей социально-значимых групп, (% от выборки)

Для эффективного функционирования в условиях рыночной экономики промышленному сектору, в первую очередь, требуются инициативные, активные, грамотные, перспективные работники, обладающие такими качествами, как обучаемость, трудолюбие, инициативность, организованность, креативность, компетентность, целеустремлённость, самостоятельность, коммуникабельность.

Фактически, таких соискателей оказалось немного. Кроме того, и среди социально-активных часто могут встречаться проблемные личности. А вот столь высокий процент проблемных работников настораживает.

«… Может что-нибудь в консерватории поправить?..»

(М. Жванецкий)§ 5. Определение эффективности человеческого ресурса

Каждый грамотный наниматель, будь то собственник фирмы или руководитель, заинтересован в том, чтобы организация работала успешно и эффективно. Для выполнения этих условий необходимо иметь не только современные технологии, материалы и средства, но и работоспособный, сплочённый, психологически совместимый трудовой коллектив.

От того, насколько правильно подобран и расставлен персонал организации, организован и мотивирован на самоотдачу, напрямую зависит работа всего предприятия. Поэтому руководителю, в первую очередь, необходимо подобрать хороших сотрудников, составить из них профессиональную команду и мотивировать их на результат.

Часто работодатели считают себя психологами, не имея при этом соответствующего образования, и поэтому проводят отбор сотрудников самостоятельно. Впоследствии, они удивляются, не получив желаемого результата.

Умение разбираться в людях, способность предвидеть вероятность их действий в той или иной ситуации – это не столько наука, сколько дар. Способность такую человек может развить и, получив специальные знания, сделать её высокоточным инструментом.

Наивно считать, что познать другого человека так просто, как иногда кажется. Большинство людей не знают даже самих себя. Как возможно помочь «вынуть соринку из глаза брата, не замечая бревна в своём глазу»?

Кто из нас доверит проведение сложной хирургической операции соседу-сантехнику? В здравом рассудке – никто. Так почему же многие думают, что человеческая личность так примитивна, что любой неуч или невежда сможет её понять? Каждый человек сложен и уникален, и чтобы «открыть» его, необходимо подобрать соответствующий ключ.

Часто работодатели оценивают соискателей по формализованным признакам – полу, возрасту, полученному образованию, стажу работы, и внешним атрибутам – презентабельности, престижности мест работы, состоятельности. Однако в процессе деятельности выясняется их недостаточная эффективность. Отчего же так происходит?

Ежедневно в отделы кадров организаций и офисы фирм приходит множество соискателей «в поисках достойной работы». Каким образом менеджеры могут определить, кто из кандидатов наиболее соответствует их фирме?

Работа с авторской методикой «Профиль самореализации личности»Для углублённого изучения личности соискателей и работающих сотрудников, определения уровня успешности и степени их эффективности в профессиональной деятельности, мною была разработана психологическая методика «Профиль самореализации личности» (ПСЛ).

Цель данной методики – многогранное исследование основных сфер личности индивида, выявление согласованности или несогласованности Я-концепции личности для создания её психологического портрета и определения степени самореализации и эффективности.

Данная методика является комбинированной, включающей в себя стандартизированные и проективные приёмы психологической диагностики.

Методика включает в себя следующие необходимые инструменты:

– личностный опросник;

– дешифратор профиля самореализации личности;

– оценочные шкалы;

– ключ для интерпретации полученных данных;

– форму бланка профиля самореализации личности;

– математические формулы;

– таблицы определения успешности и уровня эффективности;

– проверочную матрицу.

Методика предназначена для проведения оценочных процедур при отборе персонала, аттестации, определении профессиональной пригодности сотрудников. Кроме того, данную психологическую методику можно использовать при проведении консультирования и профессионально-ориентационных мероприятий. На профиле будут видны слабые сферы личности испытуемого, его индивидуальные особенности и наличие потенциала. Методику можно использовать как для изучения отдельной личности, так и для определения эффективности группы.

Эта методика основана на математических расчётах. Варианты ответов испытуемых сопоставляются со шкальными числовыми значениями, которые и заносятся в бланк профиля, напротив соответствующих шкал. Дальнейшая работа проводится с числами, и состоит из простейших арифметических действий. Полученные таким образом показатели сравниваются с распределением по таблицам и в итоге дают соответствующий результат.