полная версия

полная версияТо, что помню

Арестованный вздохнул поглубже, набрал воздуху и зарычал на весь самолет зычным басом: "Я требую командира корабля! Я требую командира корабля! Я требую командира корабля!" Командир корабля, то есть самолета, не появлялся, и арестованный заорал снова: "Я требую отменить взлет! Я требую отменить взлет и высадить меня! Товарищи пассажиры, помогите, потребуйте, чтобы меня высадили!" Орал он, не снижая мощности, прерываясь только тогда, когда полицейский тыкал его кулаком в бок, но тут же начинал снова: "Пассажиры, если вы люди, скажите, чтобы меня высадили! Если полетите – самолет упадет! Упадет, говорю я вам!" Пассажиры тревожно ерзали на местах, но терпели, самолет поехал по дорожке, подбираясь к взлетной полосе. "Скажите, чтобы отменили взлет! Отмените взлет!" – загремел арестованный еще громче. Теперь я хорошо понимала, почему начальник аэропорта просил потерпеть. Но если это будет продолжаться все три с половиной часа до Москвы… Сочувствия к униженному и оскорбленному у меня становилось с каждой секундой меньше.

Самолет встал возле выезда на взлетную полосу. Неужели будут высаживать? Арестованный оживился: "Я требую командира корабля!" Девушка из нашей группы повернулась к полицейскому и по-английски спросила: " А вы не можете ему рот чем-нибудь завязать?". "Не могу, – тоже по-английски объявил полицейский. – Не имею права ограничивать свободу слова!" И он от души врезал арестованному по ребрам (на это у него право, кажется, было), а дамочка из полиции что-то очень сердито сказала, но ни то, ни другое не подействовало. Рев и требования отменить взлет продолжались.

И тут самолет, наконец, выехал на взлетную, побежал быстрее, быстрее и, наконец, взлетел.

Все вздохнули, но не тут-то было. Арестованный был еще полон энергии. "Гады вы, гады! Чтоб вам всем разбиться! – орал он, не задумываясь, что в таком случае разобьется и он сам. – Вы гады, вы не люди! Вот вам! Вот!" И он с чувством плюнул в затылок человеку, сидящему перед ним. "Что? – зарычал тот, вскочил, и стало ясно, что ростом и голосом он не уступает арестованному, а размерами в поперечнике – полицейскому. – Ах ты паршивец! Да если ты еще раз такое мне устроишь, я не посмотрю, что ты в наручниках и арестованный, надаю по первое число!" Потом огромный пассажир сел и перешел на английский, обращаясь к полицейскому: "А вы скажите, если надо будет, я помогу!". Полицейский ответил в том смысле, что, конечно, спасибо, но он и сам справится. А арестант мгновенно затих и замолчал, как рыба. Впрочем, кричать уже не имело смысла.

Когда в самолете стало тихо, все мгновенно заснули – и даже я, хотя обычно я не могу спать, когда подо мной десять километров пустоты.

Снова я увидела арестованного с полицейской парочкой уже в Шереметьево, после паспортного контроля. Дамочка бегала с какими-то документами, полицейский выяснял на английском у дежурного милиционера, как доехать до Петровки, 38, а арестованный тихо стоял и разглядывал публику. Наручников на нем не было, да и зачем? Бежать-то без денег и документов в чужом городе ему было некуда. А выдворение из Бельгии предполагало, как видно, его доставку в Минск через Москву за государственный счет.

Потом они мелькнули на автобусной остановке, а потом подошла моя маршрутка, и больше я не видела эту странную компанию.

14. Как вас теперь называть?

В Москве еще в девяностых годах переименовали почти все улицы, которые хоть как-то напоминали революцию и ее деятелей. Только район Войковский случайно уцелел, уже двадцать лет грозятся переименовать, только не могут решить, в чью честь – то ли в честь Его Императорского Величества, то ли в честь того, кто самого Войкова убил.

А вот в провинции к этому отнеслись спокойнее, возможно, потому, что переименование улиц и переписывание всех документов их жителей и домовых книг – дорогое удвольствие. Поэтому сделали просто. В дополнение к табличкам с последними по времени названиями повесили другие, со старинными. И все ясно, понятно и дешево.

Вот, скажем, в Коломне – улица Гражданская, она же Поповская.

Или в Смоленске. Городу 1150 лет или немного больше, за такой срок улицы как только ни назывались. И вот результат по ходу времени: улица Блонная ("блонье" означает рощу в старинных местных говорах), она же – Кирочная (в конце ее когда-то стояла немецкая кирха, но сейчас я ее не видела, может, во время какой-нибудь войны разрушили), она же Пушкинская, и до сих пор – улица Ленина.

И не только у нас так.

В Праге лет десять назад я жила в гостинице, которая стояла на улице, сменившей много названий. Но не потому, что это была очень старинная улица, а потому что пражские градоначальники очень чутко реагировали на политическую обстановку. Сначала она называлась (в переводе на русский) Загородной, поскольку располагалась по тем временам действительно за городом. Потом началась Вторая мировая, пришли немцы, и отцы города поскорее назвали улицу именем Гитлера. Прошло пять лет, пришла Красная армия, и улица была названа улицей Ленина. Но через сорок лет и Ленина отменили, и, наконец, по зрелом размышлении, улицу благоразумно назвали Цветочной. Постоянство названия гарантировано – цветы растут при любой власти.

15. И еще про названия

Как-то я ездила в Рязань. Названия магазинов там, как и в большинстве провинциальных городов, отличные – соответствуют тому, что обозначают. Вот, скажем, парикмахерская "Кудри" и стоматологическая поликлиника "Жемчужина".

А вот магазин головных уборов "Шапокляк" – не в честь старухи, конечно, а в честь складной шляпы.

Недалеко от этого места был еще один шляпный магазин – "Ушаночка".

А вот хозяйственное заведение.

И ювелирный салон называется отчетливо.

В провинции, как мне кажется, хозяева и руководители разных организаций не стесняются быть собой, не стесняются быть обычными, как сказано в любимом фильме, "русскоязычными россиянами". Не то, что в Москве – сплошное смешение "французского с нижегородским", а по нашему времени – английского с канцелярским! Однажды мне пришлось, например, столкнуться с организацией, выполнявшей работу технического заказчика при проектировании и строительстве, и называвшейся "ГлавСтройДевелопмент". Аналогичная организация в Ярославле называется вполне понятно по-русски. Вот так.

Впрочем, и вдали от столиц бывают чудеса наименований. Например, вот эта охранная фирма в крымском Партените.

С другой стороны, это все же охранная фирма, великой грамотности от нее никто не ждет. Однако самое потрясающее название по части смешения языков я обнаружила в Минске. Там на белорусском пишут только официальные названия – улиц, станций метро. Вся коммерческая информация и реклама идет на русском. И вот на здании небольшого заводика…

Комментарии излишни.

16. Приключения названий продолжаются

Купила как-то пакетик соуса, сделанного в Нижнем Новгороде, на местном жиркомбинате, который стоит на улице под названием Шоссе Жиркомбината.

Ничего себе!

И сразу стала припоминать диковинные названия улиц, на которых бывала или мимо которых проезжала.

Больше всего я помнила их с детства – ведь я жила в Новогиреево, а оно застраивалось во времена индустриализации, да еще недалеко от "Серпа и Молота", и названия были соответствующие. Улица Металлургов, улица Сталеваров, даже Электродная улица была (рядом с электродным заводом) – многие переделывали ее в "Электронную".

А совсем рядом с нашим домом была (и теперь есть) – Полимерная улица. Когда мы только переехали в Новогиреево, она, если я не ошибаюсь, называлась Левоокружной проезд. При виде этого названия на табличке сразу же возникала мысль о том, где же Правоокружной проезд, но его не было. Потом улицу переименовали, скорее всего, по причине дикости левоокружного названия, да и с химзаводом, который был рядом, хорошо сочеталось – уж там-то полимеров было в избытке.

Потом я переехала в Чертаново, и промышленная экзотика стала еще ярче. Ветеринарная поликлиника, куда мы водили своих собак, стояла на улице под названием Газопровод. Не Газопроводная, а именно Газопровод.

Немного дальше было и до сих пор есть нечто совсем уж историческое – улица Кирпичные Выемки. Видимо, когда-то и кирпичный завод был, для которого брали глину в этих местах.

Кстати, от глины получил свое название и всем известный Глинищевский переулок в районе Тверской – там когда-то были глинища, то есть места, где брали глину.

Но не только в Москве есть чудо-названия. Скажем, в Великом Новгороде есть улица Завокзальная. Не Привокзальная, не Вокзальная – таких полно во многих городах – а именно ЗАвокзальная, что абсолютно точно ее описывает, улица эта как раз "за спиной" вокзала.

В Самаре, в Москве и еще в нескольких городах есть улицы под названием Аэродромная – название родом из тридцатых годов.

И не только в России попадаются чудо-названия улиц. Скажем, пришлось мне когда-то бывать по работе на заводе кондиционеров в городе Ливингстоне, это пригород, город-спутник Эдинбурга, по нашим меркам нормальная промзона. И вот улица, на которой стоял завод, называлась, если перевести, Проезд Крапивного Холма. Холм, кстати, действительно был, только в наше время на нем уже никакой крапивы не оставалось.

А в самом Эдинбурге я жила в центре, на улице под названием Нортбридж, то есть Северный Мост. Ее продолжением была улица Саутбридж – Южный Мост. Я было удивилась сначала, а потом подумала: ну а в Москве есть Кузнецкий мост, и ничего!

17. Необыкновенные приключения итальянской архитектуры в России

Любому жителю России известно имя Растрелли. А как же – окно в Европу, восемнадцатый век, Петербург! Но если задуматься, необыкновенные приключения итальянской архитектуры в России начались гораздо раньше. А именно – в двенадцатом веке. Князь Андрей Боголюбский был богат, решителен и набожен. В местечке Боголюбово недалеко от Владимира он приказал построить большой и красивый храм, и пригласил для этого наилучших по тогдашним отзывам архитекторов – итальянцев. Разумеется, им было поставлено основное условие – соблюсти каноны постройки православной церкви. Но творческое начало и итальянские традиции сделали свое дело – итальянцы сделали основания колонн в храме в виде львиных (а может, орлиных) лап с когтями. Я видела их лет пятнадцать назад, правда, снимок у меня не получился. Поэтому – вот снимок, сделанный в свое время археологами, изучавшими этот храм.

После убийства князя Андрея (политические убийства тогда встречались не реже, чем теперь), Всеволод Большое Гнездо унаследовал после него Владимирское княжество. В пику Андрею, которого считал узурпатором, Всеволод решил тоже построить храм, да еще лучше, да в самом Владимире. Но приглашены были уже не итальянцы, а зодчие из Византии. Чего получилось больше в этом храме, европейского или русского – судите сами. Но получилось отлично.

Прошло триста лет, и вот Иван Васильевич, дед Ивана Васильевича Грозного, начинает перестройку московского кремля. И снова – итальянские строители. Среди имен архитекторов в ведомости на жалованье то и дело мелькает вместо фамилии или иного прозвища – Фрязин, то есть Итальянец. Итальянцы были родом с севера Италии, это видно сразу, стоит только посмотреть на миланскую крепость князей Сфорца – Сфорцано – и на теперешний Кремль. Это Сфорцано.

Это – вид Милана с крыши собора Дуомо. Башенка в центре вдали – одна из многих.

А это, разумеется, вид Кремля с моста.

А это – Смоленская крепость, ее построил Федор Конь сто лет спустя. Родство с Кремлем и Сфорцано видно невооруженным глазом.

Проходит еще сто лет – и вот князь Борис Голицын получает в подарок от совсем еще молодого Петра Первого поместье Дубровицы недалеко от Москвы. Так же, как Петр, князь Борис любит все новое, чуток к европейской моде, и потому заказывает церковь для нового поместья европейским мастерам. Были они итальянцы или поляки, точно теперь не известно, однако церковь получилась единственная в своем роде. Барокко на основе классического московского храма-четверика.

А внутри вот так – фотографировать не разрешает священник, но в Интернете снимки есть. Вот этот, к примеру.

Пышность и веселье, радость и свет! Эта церковь – явная предшественница и родственница блистательного восемнадцатого века России, великолепных Петергофа и Петербурга, о которых знают все.

Эти здания построил итальянец Растрелли, а знают их все как произведения русской архитектуры, и это абсолютно правильно. Ведь главное приключение итальянской архитектуры в России в том и состоит, что итальянская архитектура стала у нас русской архитектурой.

18. Тридцать пять лет спустя

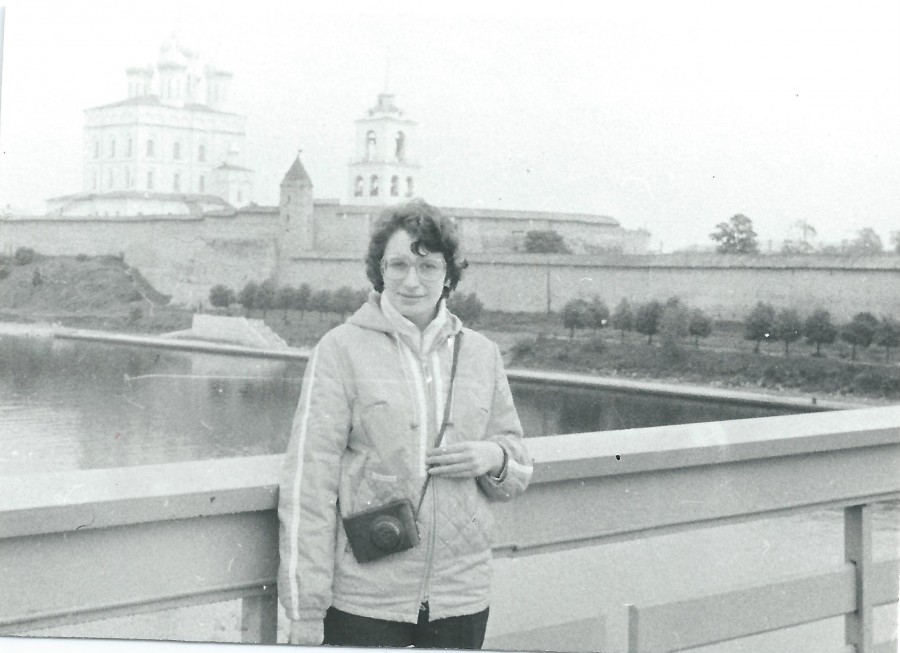

Тридцать пять лет спустя я снова увидела псковский кремль, Кром. Для человека целая жизнь прошла, все изменилось. Была советская власть – стало новое время, была я великовозрастная маменькина дочка – стала почтенная дама, была черно-белая пленка – стали цветные цифровые снимки, даже погода во Пскове как нарочно, был тридцать пять лет назад холодный дождь с утра до вечера – а в это лето ясно и тепло. Но вот Кремль…

Если смотреть с Ольгинского моста, который тогда был имени Советской Армии, то разница не так уж велика.

Разве что персонаж на первом плане стал несколько толще и солиднее.

Заходишь внутрь кремля, там почти все по-прежнему. На Персях Крома, и вправду, как талисман на груди, висит знаменитая композиция – там и меч, и корабль, и подвески… Только тридцать пять лет назад эту композицию только еще вешали. Если присмотреться, на снимке в нижней части даже видны леса, стоя на которых мастера подвешивали детали.

Теперь все давно готово, и выглядит даже красиво.

Раскрытые археологами остатки стен Довмонтова города все так же стоят возле Приказных палат.

И сами Палаты на месте, даже немного обновленные, реставрированные и покрашенные.

Часть Довмонтова города тогда только раскапывали археологи – сидели полтора десятка студентов во главе с двумя преподавателями под дождем и увлеченно мели метелочками и откидывали совочками в сторону землю под взглядами любопытных экскурсантов. Теперь раскопанное ими не только открылось, но и восстановлено, как оно когда-то было – из местного светлого камня-сланца, добытого там же, где брали его в старину.

А студентов-археологов что-то не видно, вместо них на другой стороне кремля сидят человек пять весьма аккуратных солидных господ в куртках с названием немецкой фирмы. Аккуратнейше сняли и сложили в ровные стопочки дернину с газона, аккуратно открыли раскоп, но вот чтобы они что-то увлеченно делали в этом раскопе – не видно.

Снаружи кремль не просто так же хорош,

а даже стал лучше – ухожен, восстановлен, набережная новая сделана.

Но в сущности, Кром не так уж изменился. Что такое тридцать пять лет, когда он уже пятьсот лет такой стоит – как сказочный городок, с златоглавыми церквами, с теремами да садами?

19. Чудо-остров

Чудо-остров был не один – обитаемых было два, а необитаемых, поросших густой травой и редковатыми кустами – не счесть. И лежали те острова посреди Псковского озера. Точнее, озер тоже было два – Псковское и Чудское. Дело было еще в советское время, поэтому только озера имели свои старинные названия, а два обитаемых острова тогда назывались в честь революционеров – литовца Залита и русского Белова.

Остров Залита был цивилизованный, там был сельсовет, контора рыболовецкой артели, церковь и деревня домов на пятьдесят. На острове же Белова, размером примерно километр на полтора, цивилизации было, в соответствии с размерами, самая малость – полтора десятка домов, пристань высотой в метр и длиной метров пять, магазин да турбаза в составе десятка холодных, дощатых, как тогда говорили, «финских» домиков с пологими крышами. Вот в этих домиках мы и жили, тридцать небогатых туристов из Москвы, Питера и – на удивление всем – Самарканда.

Местные жители в основном работали на острове Залита, куда добирались на лодках (без лодки на острове было вообще не прожить). Несколько человек в сезон обслуживали турбазу – уборщица, завхоз и повар, истинный мастер своего дела, который даже обычную котлету превращал в пищу богов. В одном из домиков была общая комната, вроде холла или красного уголка, там был единственный на всю турбазу телевизор. Собственно, он и не был нужен, мы гуляли по каменистым берегам под соснами, болтали, читали стихи, распевали песни – в общем, вели дачно-растительный образ жизни. К телевизору мы наведывались только в начале программы «Время», как говорила одна из моих попутчиц, «узнать, не началась ли война».

Кроме людей, на острове Белова были коровы – десятка полтора, в каждом доме была корова. По утрам пастух собирал их у хозяек и выгонял на необитаемые острова. Выглядело это очень интересно – в воде, как подводные лодки, двигаются строем коровьи спины и рогатые головы, а рядом на маленькой лодчонке гребет веслами пастух. До сих пор не знаю, плыли эти коровы или просто шли по дну. Но так или иначе они организованно достигали выбранного пастухом островка и целый день жевали там траву. Попыток к бегству не наблюдалось.

Молоко у этих коров было вкусное – на турбазе им поили нас на завтрак, а в первый день, когда завтрака нам не полагалось, мы купили банку молока у какой-то хозяйки. Она и хлеба нам еще дала домашнего, он был не белый и не ржаной, а смешанный, причем пшеничной муки явно больше. На острове все пекли хлеб сами, и хозяйки, и повар в столовой, в магазине хлеба почему-то не было.

В магазине вообще мало что продавалось, в основном консервы, печенье и спиртное. Стоял он рядом с пристанью, к которой дважды в день причаливал теплоходик, бегавший из Пскова в Тарту и обратно через два озера.

Теплоходик назывался красивым именем эстонского бога пения – «Ванемуйне», но больше в нем ничего красивого не было. Там был вечно пьяный капитан, подпивший рулевой, да и некоторые пассажиры бывали явно «не за рулем». Все они были постоянными клиентами магазина на острове – покупали яблочное винцо типа сидра в диких количествах, и по бутылке выпивали, не отходя от магазина. В таком состоянии они продолжали путь. В общем, когда нас в один из дней повезли на экскурсию в Тарту на этом самом «Ванемуйне», я всерьез сомневалась в том, что он довезет нас до места назначения. Но ничего, обошлось.

А вот с одним из подпивших пассажиров однажды вечером было происшествие – он провалился между пристанью и бортом плохо пришвартованного «Ванемуйне». Однако несмотря на свое печальное состояние, он быстро начал барахтаться, грести, отплыл в сторону от пристани, чтоб его не раздавило, и скоро выбрался на берег. Правда, встать на ноги он не решался до тех пор, пока не лег животом на песок – видно, натерпелся страху. Пока он плавал, капитан и рулевой успели отойти от пристани, заново пришвартоваться и встречали пострадавшего на борту с сухой тельняшкой и очередной бутылкой яблочного в руках.

«Ванемуйне» приходил только дважды в день, а более популярным и безопасным кораблем была «Заря». Это было не собственное имя корабля, а название модели. Это был такой скоростной корабль размером с «речной трамвайчик», с двигателем-водометом и плоской передней частью. Поэтому «Заря» могла причаливать даже там, где нет пристани – высовывала нос из воды, как бы вползала на берег своей передней частью, матрос кидал с носа на берег мостки, и пассажиры высаживались. «Заря» ходила чаще, а главное, быстрее, чем допотопный «Ванемуйне», и пользовалась успехом у жителей приозерных местечек. На ней, кстати, и мы приплыли из Пскова на остров.

Еще по озеру плавали небольшие катера без названия. На одном из них мы, человек пятнадцать туристов с инструктором, как-то сплавали на остров Залита и «на большую землю» за грибами. Остров-сосед не произвел на меня особого впечатления, единственное, что запомнилось – браконьерские снетки. Снетков в то время добывать было запрещено – в озере их стало слишком мало. Но местные жители потихоньку браконьерствовали, ловили их мелкой сетью и вялили. Я купила кулечек вяленых снетков у бабули на пристани, но тут же раскаялась. Они были такие соленые, что после каждого надо было пить не меньше кружки чая (а лучше пива, если кто его любит).

Зато грибы полностью оправдали ожидания. На «большой земле» вокруг Псковского озера их было столько, сколько я не видела ни до, ни после. Дело было в сентябре, в самый сезон, и гигантские только что выросшие грибы можно было собирать не сходя с места, или по крайней мере, не разгибая колен. Присядешь на корточки, чтобы сорвать белый гриб высотой сантиметров в двадцать пять или масленок размером с чайную чашку – и больше можешь не подниматься. Двигаешься на карачках от гриба к грибу, а их все больше и больше. Особенно красивые были сыроежки, с ярко-красными, карминовыми шляпками сантиметров по десять, местные жители их называли «горяшки», – они так и горели в траве.

В общем, дауншифтинг на чудо-острове в старые времена был хорош! Конечно, постоянно жить так трудно, может, теперь там уже и никто не живет, ни местные жители, ни туристы. Но все равно вспомнить это до сих пор приятно.

20. Стрелою из омелы…

Помните трогательную песню рок-группы "Катарсис"?

Стрелою из омелыСразил меня враг мой,Ты ей хвалу не пела,Колдуя надо мной…Это сюжет из викинговских легенд – божественный Бальдр погибает от стрелы из омелы, единственного растения, которое могло повредить ему. И вроде бы ничего особенного – романтическая средневековая история с волшебным растением, которая совершенно не смущает, пока ты ни разу в жизни не видел омелы.

У нас, в центральной России, омела не растет – не выдерживает морозов. Она ведь растение-паразит с летучими семенами, семена летят по ветру, попадают в складки коры деревьев на высоких ветках и там дают корни. Зимой они на самом ветру, на самом морозе, поэтому только к югу и к западу от нас омела может уцелеть и не вымерзнуть зимой на деревьях. Впервые я увидела ее на границе Белоруссии и Польши, на тополях, росших вдоль железной дороги. Омелу было видно издали – для дерева, на котором она растет, выращивание паразита – большая нагрузка, и листва на дереве с омелой куда более редкая, чем на других деревьев той же породы. Это заметно даже летом, а весной – бросается в глаза. Вот этот снимок я сделала в Калининграде, там климат европейский, и омела там живет спокойно.