Полная версия

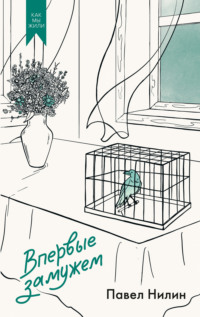

Впервые замужем (сборник)

– Неужели? – удивилась Варя. Потом спросила: – А зачем ты мне это говоришь? Я же за Симакова замуж не собираюсь. У меня есть свой… муж.

И впотьмах Добряков не увидел, а только почувствовал, что в глазах жены, затуманенных нежностью, загорелся опять этот каверзный огонек. Осердившись, Добряков сказал:

– А кто вас знает! Некоторые и от мужей бегают…

– Не говори чепухи! Это противно…

– А ты не серди меня… Я тебе раз навсегда говорю: если я что-нибудь замечу, я не позволю тебе работать…

Варю было трудно рассердить. Она смеялась. Немножко ей нравилось такое пристрастие мужа. Она вспомнила где-то вычитанную фразу: «Ревность – это тень любви; пройдет любовь – пройдет и ревность».

Постепенно, однако, ей начинала надоедать эта тень. Она смеялась уже не так охотно, как прежде. Но все-таки она смеялась. И, смеясь, она спросила:

– А что будет, если я этого приказа не выполню?

– Будет худо…

– А все-таки?

– Допустим, – Добряков приподнялся на подушке. Он был спокоен. Он улыбнулся даже. И непонятно было, шутит он или говорит серьезно. – Допустим, я бросаю тебя. В загсе мы не зарегистрированы. Никто не знает еще, что мы живем вместе. Как узнать, кто отец?

Варя порывисто сбросила одеяло и спрыгнула с тахты.

– Я отец! – крикнула она. И зажгла электричество.

В одной сорочке, босая, она сидела на ящике. Зеленый круг от абажура лежал теперь на ее плечах. Она вздрагивала от легкого холода, идущего с глянцевитого пола. Она раздумывала о чем-то.

Добряков смотрел на нее.

За окнами была ночь, очень темная перед рассветом.

Варя начала одеваться. Она одевалась быстро, натягивала чулки.

Добряков смотрел на нее и не верил, что она уйдет. Она же беременная.

Но она уже застегивала кофточку и стояла перед зеркалом. Она спокойно приглаживала волосы.

И это спокойствие поразило Добрякова. Он сказал:

– Варя!..

– Что?

– Варя, не делай глупостей. Иди сюда…

– Нет, Добряков, – спокойно сказала она, – я уйду. Я не привыкла жить с дураками.

Пригладив волосы, она взяла со стола шарф, обмотала им шею и начала надевать куртку.

Добряков спросил:

– Варя, неужели ты уйдешь?

– Нет, не уйду! – сказала она насмешливо. – Я буду умолять моего супруга не бросать меня, беременную, на произвол судьбы. Я буду умолять повелителя усыновить моего ребенка. Я буду согревать барахольщика теплом моего сердца…

И вдруг заплакала. Большая светлая слеза выкатилась из левого глаза и поползла по щеке, оставляя влажный след.

Добряков увидел слезу и вскочил с тахты. Он закричал:

– Варя!.. Ну, прости меня, если я виноват! Я же не хотел тебя обидеть. Честное комсомольское…

– Как не стыдно! – сказала Варя, продолжая плакать. Нос ее мгновенно покраснел, и лицо стало некрасивым. – Как не стыдно говорить комсомольское…

– Я же не хотел…

Добряков стоял перед женой, высокий, теплый, растерянный. А она плакала и искала в карманах куртки носовой платок. Потом она сдернула с гвоздика мохнатое полотенце и спрятала в него разгоряченное лицо.

Добряков видел, как вздрагивают ее женские плечи. Он наклонился, обнял ее. Она прижалась к нему. Но только на мгновение прижалась.

Добряков едва не упал, когда она вдруг толкнула его в грудь и вырвалась. Она все-таки уходит.

Добряков говорит:

– Ну давай хоть простимся, как люди…

Он все еще хочет задержать ее, стоит в дверях. Слезы ее высохли. Она в последний раз осматривает комнату: не забыла ли чего?

Она не вырывает руку. Она стоит в дверях и говорит грустно:

– Я не думала, что все так получится…

Похоже, что говорит она это для себя. Она думает вслух. Потом выходит в коридор, где горит электрическая лампочка.

До лестницы Добряков провожает ее молча. Но у лестницы он опять берет ее за руку.

– Варя!.. Ну прости меня. Ну зачем ты делаешь какую-то глупость, собираешься вдруг уходить…

– Здесь холодно, – говорит Варя, – ты раздетый. Простудишься, и я же буду виновата…

И побежала вниз по лестнице.

Добряков побежал за нею. Босому, ему было холодно на каменных ступенях. Но он не чувствовал холода.

Он бежал за нею по мелкому щебню пустыря, где тускло поблескивали под одиноким фонарем ржавые консервные банки, осколки бутылок и бурые строительные камни.

Она остановилась у трамвайной будки и сказала:

– Отстань сейчас же! Я тебе не барышня… Отстань! Кому говорят?

– Я умоляю тебя, Варя, – сказал он. – Трамвай все равно не ходит…

– И не надо, – сказала Варя. И опять заплакала.

Добряков увидел человека, шагающего вдоль забора, и смутился. В то же мгновение он почувствовал холод и побежал обратно. Он дрожал.

А Варя шла по трамвайным путям и плакала почти с наслаждением. Она довольна была, что никто не мешает ей плакать. И в то же время ей хотелось, чтобы кто-нибудь пожалел ее. Она беременная, несчастная. И главное – одинокая.

Всю жизнь она дружила с ребятами. Девчонок никогда не любила. Но ведь ребятам нельзя рассказать всего, что можно рассказать очень близкой подруге.

Добряков был первым, с кем, казалось ей, она могла бы говорить обо всем. Она любила его. И сейчас любит. Она никогда бы не ушла, если б не эта гордость. Ну зачем он сказал: «Я бросаю тебя. Кто отец?»

Вспомнив эти слова, Варя вдруг опять рассердилась. Гнев высушил слезы. Она остановилась, пошарила в карманах, нашла перчатки, надела их и приняла независимый вид.

Она стояла одна у фонаря. Где-то далеко замирали грохоты трамваев. Большой город спал. Она стояла на окраине большого города. К ней подошел молодой дворник, в белом фартуке, с медной бляхой на груди.

– Ожидаете, что ли, кого?

– Ожидаю, – сказала она независимо. – Трамвай… А вам что?

– Долго ждать придется, гражданочка. Теперь до утра…

Он молча прошелся раза два мимо Вари. Вынул из кармана папиросы, спички, закурил. Потом опять прошелся. И остановился опять. Не спеша, уважая себя, поправил бляху на груди. Застегнул крючок у ворота и кашлянул деликатно. Он заметно прихорашивался. Рядом с ним стояла хорошенькая девушка, белокурая, задумчивая. Он спросил:

– А далеко, извиняюсь, ехать?

– На Усачевку.

– О! – сказал дворник. – Это на двоих трамваях…

– На двух, – сказала Варя.

И он покорно согласился:

– Правильно, на двух.

Знакомство, таким образом, состоялось.

Помолчав, сколько требовало приличие, дворник, осторожно зондируя почву, пошутил:

– Вас супруг, наверно, заждался на квартире.

– У меня нет супруга.

– Это как же так? – будто удивился дворник. – Вы одинокая, что ли?

– Одинокая, – сказала Варя.

Это слово показалось ей сейчас смешным. Она улыбнулась и пошла в сторону завода. Идти на Усачевку пешком не было смысла. Скоро утро.

А Добряков вбежал в свою комнату и, не счистив грязи с босых ног, залез под одеяло. Зубы его стучали. Он долго отогревался, стараясь унять дрожь во всем теле.

Отогревшись, он заплакал. И плакал сердито, кусая подушку, задыхаясь и всхлипывая. Он тоже чувствовал себя одиноким, как и Варя, бродившая по трамвайным путям.

Наконец его осенила прекрасная мысль. Он оделся, обулся и вышел на улицу. Он вышел с намерением остановить Варю, упросить ее хотя бы на коленях и вернуть в свою комнату. Он прошел по трамвайным путям не меньше километра.

Но Вари нигде не было.

5На следующую ночь Наталья Кузьминична подошла к кровати мужа, прилегла на краешек подушки и сказала тревожно, толкая мужа в плечо:

– Ты знаешь, Сема, чего творится?

Это было самое подходящее время для душевных разговоров. Но муж спал.

Жена растолкала его и спросила еще раз:

– Ты знаешь, Сема, чего творится?

– Чего?

– Да ты не ори, окаянный! Я тебе серьезное дело говорю: Варюшка-то беременная.

– Ну и слава Богу! – сказал Семен Дементьич. – А я думал, уж не пожар ли в квартире…

– Все насмешки, насмешки! – обидчиво молвила жена. – Она тебе не родная. Тебе и горя мало. А у меня душа-то как болит! Она ведь девица…

– Обе вы с ней девицы, – насмешливо сказал Семен Дементьич. – У нее же есть этот парень. Это же, как я понимаю, ее муж… Хотя тоже, надо сказать, живем как турки в Турции. Ни подарка молодым не сделали, ни свадьбу не сыграли. А парень хороший, видный…

– Бросила она его, Сема.

– Бросила? Чего это вдруг?

– Он дурак оказался. Глупости ей говорит…

– Ну, бросила – значит, правильно, и пес с ним…

– А ребеночек-то как же? Ведь прямо хоть аборт делать… Если б можно было…

– Зачем аборт? – Семен Дементьич вдруг перекинул ноги через жену, сел на кровати и сказал строго: – Я вот вам обоим дам такой аборт, что вы у меня… Ишь абортистки какие выискались!.. Где у меня тут махорка была на столике?

Не зажигая свет, он разыскал махорку и, закуривая, сказал сокрушенно:

– Вот связался я с бабами на старости лет! Уснуть не дадут! Я тебе сколько раз говорил – не буди меня посередь ночи. Я второй раз ни за что не усну…

– Да ты не реви, арестант, Варвару разбудишь! Пятнадцатый год с нами живешь и все привыкнуть не можешь… Я вчера еще хотела тебе про это рассказать. Но Варвара запретила. А сама мучается. Я же вижу, не слепая, как она мучается. И стыдно ей. Перед людями стыдно. Называется – вышла замуж…

– Не могу, ей-богу, не могу. Чумички какие-то! – вздохнул Семен Дементьич. – Одно слово – чумички. Все чего-нибудь не слава богу…

– У меня душа болит, – сообщила жена. – Ведь несчастье-то какое! Безвыходное несчастье…

– Ужас! – в тон жене сказал Семен Дементьич. – Кошмар просто…

– Опять шуточки! Я ему дело говорю, а он свое. Ты хоть дома-то не выламывай из себя артиста…

Семен Дементьич докурил цигарку, опять лег и, натянув на плечи старенькое одеяло, приказал:

– Слушай…

Жена затихла.

– Ребенка ни в коем случае никуда не девать! Абортов я делать не велю. Ребенок обязан существовать. Будем его нянчить… – И при этих последних словах грубый голос его стал мягче. – Я сам его буду нянчить. Я в детях понимаю. У моей покойницы, ты знаешь, их трое было, и все живые. Я их лично купал.

– А где мы его содержать будем? У нас комната-то какая! Пеленки даже негде сушить…

– Как то есть негде?

– А где?

– У меня на лысине в крайнем случае будем сушить. Я человек горячий…

И, завернувшись в одеяло, он уснул.

6Добряков работал теперь в другом цехе.

Варя его не видела. И не хотела видеть. Но не думать о нем не могла. Она думала и о нем и о себе…

У человека есть биография. Она слагается из фактов, единственных и неповторимых. И эти факты нельзя заменить, нельзя вычеркнуть. Они вошли в сокровенную панораму воспоминаний.

Воспоминания же, как известно, способны продлить человеческую жизнь.

Это было на Ленинских горах весной. Были солнце, трава, первая весенняя трава, и первый поцелуй в губы. Был возлюбленный. Потом он оказался мерзавцем. Нет, нет! Неправда! Добряков не мерзавец…

Варя готова оправдать его. Она оправдывает не только его, но и себя. Она не стала бы всякому вешаться на шею. Она любила Добрякова. И любит сейчас. И он хороший парень.

Не совсем хороший. Но все-таки. Она, пожалуй, помирилась бы с ним, если б он пришел и стал просить прощения. Она простила бы его, пожалуй.

Но почему он не идет?

Ах, может быть, он решил сделать так, как говорила та женщина в вагоне: «Побаловался и ушел»? Неужели?

Это предположение оскорбляет Варю. Она краснеет от стыда и досады.

Она жестоко отомстит Добрякову.

Бессознательно она ищет в литературе, в жизни все, что походит на ее историю. И не находит.

В литературе описаны бедные девушки, которых бросали бесчестные соблазнители.

Но ведь она не бедная девушка, и ее никто еще не бросал. И не может бросить. И не может соблазнить. Она сама бросит. И сама соблазнит, если надо. И сама расплатится за все свои ошибки. Пусть у нее будет ребенок. Пусть. Он нисколько не помешает ей работать и учиться.

И действительно, беременная, она стала работать и учиться еще с большим азартом, чем раньше. Но тяжелое сознание грубой и непоправимой ошибки не оставляло ее ни на минуту. Она носила под сердцем ребенка, думала о нем и думала о своей ошибке. Да, она совершила серьезную ошибку. Но что же делать?

После работы она пошла в заводскую амбулаторию. Ведь в прошлый раз она не долечилась как следует, досрочно ушла из клиники. Важно знать, может ли она все-таки иметь детей.

Женщина-врач приняла ее очень любезно.

Варя попросила:

– Посмотрите меня, пожалуйста, повнимательнее. Меня предупредили, что мне нельзя рожать.

– У вас муж есть?

– Нет у меня мужа, – вызывающе сказала Варя. И вдруг покраснела до слез.

Докторша заметила эти слезы.

– В другое время я вам ордер на аборт выписала бы, – сказала она, – но теперь нельзя, вы сами знаете. А как женщина я вам сочувствую. Я понимаю…

– Вы ничего не понимаете! – закричала Варя. – Ничего! И никогда не поймете…

По улице она шла заплаканная, не утирая слез.

У заводских ворот ее окликнули:

– Варя!

Она оглянулась. Утерла слезы по-детски, кулаком.

Перед ней стоял Добряков, сияющий, в новом пальто, в крагах. Была зима. Декабрь. Добряков шел на занятия технического кружка. Он сказал:

– Здравствуй, Варя.

Варя хотела войти в главные двери. Потом раздумала, повернулась и пошла в сторону.

Добряков пошел за нею. Он осмелел, увидев ее в слезах.

– Варя, я хотел с тобой поговорить…

– Отстань от меня, – сказала она и, взглянув ему прямо в глаза, добавила: – Я ненавижу тебя… Слышишь?

Она стала очень нервная в последнее время. И никто не знал, что случилось с нею.

Дома она кричала на мать.

– Господи! – говорила Наталья Кузьминична. – Это что же такое? На родную мать… Ты бы хоть поговорил с ней, Семен. Она тебе не родная, но она тебя послушает.

Но Семен Дементьич говорить с ней не решался. Варю он сам слегка побаивался. У нее крутой характер.

И, может быть, потому, что он никогда не вмешивался в ее дела, она была всегда с ним вежлива, а иногда даже ласкова.

Она, как в детстве, называла его дядей Сеней.

В клубе ставили «Лес» Островского. Семен Дементьич играл Аркашку.

Варя сказала:

– Я хочу посмотреть…

Семен Дементьич очень обрадовался. Он боялся только, что Варе не понравится. Она привыкла смотреть настоящих актеров.

Но ей понравилось. Она много смеялась в этот вечер. И когда после спектакля они шли домой, она взяла Семена Дементьича под руку и сказала:

– Ну прямо Игорь Ильинский! Если бы тебе, дядя Сеня, годочков десять убрать, ты бы…

– Я бы… – сказал он, – я не знаю, чего бы я делал. Я бы землю носом рыл. Я горячий. Обидно, что годы не те. Давай меняться, Варя.

– Ишь ты какой! Любишь маленьких обманывать…

Варя смеялась. А Семен Дементьич вдруг погрустнел. Они шли по Арбату, мимо гастрономического магазина. Семен Дементьич сказал:

– Зайду возьму пол-литра. Душа у меня чего-то не так…

Он взял пол-литра, и они пошли дальше.

– Говорят, – сказал Семен Дементьич, – что человечество не будет потреблять напитки, если ему предоставить в полное его удовольствие театр и кино. А у меня наоборот. Мне театр душу разжигает. Я себя жалеть начинаю.

Он говорил как пьяный или как обиженный ребенок. Они переходили через Смоленскую площадь. Был первый час ночи. Варе передавалось грустное настроение спутника. А спутник все говорил и говорил.

– Главное, – говорил он, – знать, что делать. Я никогда этого не знал. Бросался во все стороны, все делал. А до главного так и не добрался. На старости лет меня за талант мой артистический хвалить стали. Режиссер мне говорит: «Ты, Сушков, прирожденный комик». Я говорю: «Артур Григорьич, какой же я есть комик, если я пожилой человек? Комик – он обязан быть моложавый, как я понимаю». Мне бы в актеры, правильно ты, Варя, говоришь, лет так тридцать тому назад надо было бы пойти. Когда я молодой был, кровь с молоком. Вот бы я был комик…

Варе было жалко отчима. Она успокаивала его как могла. Она напоминала ему, что он не такой уж старый. Но он мотал головой.

– Для чего мне, Варя, слова? – печально говорил он. – Я же сам понимаю. Человек два раза молодой не бывает. Но все-таки обидно. Я теперешнему народу завидую. Им все открыто. Куда хочешь, туда иди. Им прямо говорят: «Вот тебе место». Их прямо за уши тянут в люди. И если другой идиот упирается, прискорбно смотреть на таких идиотов…

– Да, – сказала Варя, – это верно. Бывает…

– Никакого тумана теперь нет, – продолжал Семен Дементьич. – Все понятно. Все открыто. Действуй – и все тут…

– Да, это верно, – опять согласилась Варя. – Тумана нет. Все открыто. Но нельзя сказать, что все понятно. Это неверно. Неверно, дядя Сеня. Возьмем вот меня, например. Я молодая. Я ловкая как будто. Я знаю, куда мне идти, что делать. Я хорошо работаю. Иногда думается – правильно живу. Учусь, добиваюсь своего. Меня хвалят. У меня даже учатся некоторые. Я советы даю. А вот как мне самой быть сейчас, в моем положении?..

При слове «положение» Семен Дементьич смутился.

Он знал, что Варя беременна, что через несколько месяцев она должна родить. Но делал вид, что не знает. Из деликатности он не задавал ей никаких вопросов.

И сейчас, сконфузившись, он хотел переменить разговор. Он сказал:

– У всякого человека бывает в жизни чего-нибудь такое. Вот я знаю, например, случай…

– Я беременна, – сообщила вдруг Варя.

Отчим снял шапку, вытер запотевшую лысину носовым платком и проговорил некстати:

– До чего скользко! Дай я тебя, Варя, возьму под ручку…

– А мужа у меня нет, – продолжала Варя. – Я не хочу жить с мужем. Я сама могу прокормить моего ребенка. Муж мне не нужен. Я не люблю его. Мне он противен. Мне даже противно вспоминать про него…

И в этот вечер, называя Добрякова официальным словом «муж», она действительно уже не любила его. Он был сейчас отвлеченным понятием. Он был лишен костей и мускулов. Но он был причиной ее несчастья. Да, Варя чувствовала себя несчастной.

– Я сделала глупость, – говорила она. – Не надо было сходиться с человеком, с которым не придется жить. Но кто это знал? Теперь уж поздно жалеть. Я беременна. Докторша говорит – аборт…

– Ни в коем случае! – испуганно запротестовал отчим. – Ни в коем случае, Варя!.. Я тебе это твердо говорю. Ни в коем случае!.. Я этого боюсь и не признаю…

– Я ничего не боюсь, – гордо вскинула голову Варя. – Мне даже, я скажу откровенно, мне даже приятно, с одной стороны, что у меня будет ребенок. А с другой стороны, мне как-то нехорошо, ненормально, грустно. Я просто не знаю еще, как мне быть. Ты вот говоришь: туман, туман, вся жизнь прошла, и не знал, что делать. И я ведь по-настоящему тоже не знаю, как правильно. Все живут с мужьями. У всех детей есть отцы. А я одна… Ты вот сейчас придешь домой, откупоришь свою бутылку и забудешь до утра все свои горести. А я забыть не могу. Я водку пить не буду…

– И я не буду, Варя, – мотнул головой отчим. Потом подумал и добавил: – Я ее завтра, под выходной, трахну. Вдвоем с мамашей…

Вспомнив про мамашу, Семен Дементьич сказал:

– А она сидит себе, бедняжка, дома. Конфеток бы ей к чаю купить, что ли. Я просто из головы выпустил, что конфеток надо купить…

– Негде теперь, – сказала Варя, – все закрыто…

Они проходили мимо парка. На темных ветках озябших деревьев лежали синие снежные хлопья.

– Я человек беспартийный, – вздохнул Семен Дементьич, останавливаясь у ворот своего дома. – Неученый я человек. Тебе, Варя, может, и слушать меня вовсе не интересно. Но я тебе все-таки скажу по-стариковски, как я понимаю. Роди, Варя. Мы его нянчить будем, купать и так далее, что полагается. Я лично тебе говорю от чистого сердца. Если хочешь, я его могу скрыть. Будет считаться вроде как бы наш собственный с мамашей…

– Зачем же скрывать? – обидчиво произнесла Варя. – Я нисколько не стесняюсь. Пусть… Я не об этом ведь говорю…

И они вошли в дом.

7А Добряков, по мнению многих, в самом деле неплохой парень.

Из деревни он пришел мальчиком. Лет ему было тогда не больше тринадцати. По протекции тетки, Марии Васильевны Кудеяровой, сиделки больницы имени Семашко, его устроили в ФЗУ. Он обнаружил способности.

Но способностей, как известно, мало для того, чтобы удивлять людей. Нужны еще трудолюбие и упорство. И эти качества у Добрякова оказались развитыми в высшей степени. Он учился грамоте и работал на станке, пел в любительском хоре и рисовал заголовки в стенгазете, играл на гармонике и занимался спортом.

Все это он делал без особенного блеска, не хуже и не лучше других, но на редкость старательно и безотказно, с добросовестностью крестьянина, добывающего хлеб.

Всю жизнь свою он распланировал. Он отобрал не главное, с его точки зрения, от главного, ненужное от нужного. И все главное, нужное вставил в свой план, в особое жизненное расписание.

В пятнадцать лет он твердо решил, что ему надо стать инженером. В шестнадцать лет он вступил в комсомол. В шестнадцать же лет он пришел на производство.

Он умел уже управлять станком, знал возможности и свойства металла. Он способен был работать не хуже среднего токаря, а иногда даже лучше среднего.

Но он не зазнавался. Он заглядывал через чужое плечо на работу других токарей, он учился непрерывно и неутомимо.

Даже у нас на заводе, где опытные старики учат молодежь довольно охотно и с удовольствием, надо все-таки подчас хитрить и по-особенному приноравливаться к знающим людям, чтобы познать все тонкости их ремесла.

Добряков это делал искусно. Он старался постичь не только смысл какого-нибудь производственного правила, но и перенять жесты опытного мастера. Он подглядывал незаметно за людьми, за учителями своими, и в то время, когда они работают, не рассчитывая на посторонний взгляд, когда они создают вещи, вкладывая в них весь свой опыт, и выучку, и незримую теплоту.

Добряков хотел быть первоклассным токарем. И он стал им. Но это была только первая часть его жизненной программы. Он выполнил ее успешно.

В восемнадцать лет он как токарь добился не только седьмого разряда, но и уважения. Его ставили в пример.

В комсомоле он считался первым активистом. Он не только хороший производственник, но и культурный человек. Он много читает, толково выступает на собраниях, вносит предложения, спорит с мастерами, когда это требуется.

И внешность у него интересная. Высокий, плечистый, он всегда опрятно одет, даже с некоторой долей этакого щегольства. У него красивые костюмы, модное пальто. Ботинки его всегда блестят. А в последнее время он приобрел модные краги.

У Добрякова есть основания уважать себя. И он себя уважает. Уважает, но не зазнается. Он выполнил пока только первую часть своей жизненной программы. Он должен выполнить и вторую. Он должен стать инженером и жениться.

Не было решено, когда он женится: после того, как станет инженером, или до этого. Он решил жениться, когда будет «подходящая кандидатура».

Этой «кандидатурой» была Варя. Он ухаживал за ней. Он включил ее в свой жизненный план.

Не увлекаясь особенно, он подсчитал все «за» и «против».

Варя – умная, знающая девушка и к тому же хорошенькая.

Варя будет помогать Добрякову жить, учиться, работать. Это верная подруга на всю жизнь. Она и посоветует, и поддержит, когда надо.

Ухаживая за Варей, Добряков все время придерживался расчета. Но на каком-то этапе расчет кончился и началась настоящая любовь.

Варя оставила его в разгар этой настоящей любви. Он готов был пойти на какие угодно уступки, чтобы только вернуть ее. Он готов был валяться у нее в ногах. И если б его не удерживал второй расчет, он сделал бы это.

Второй расчет был очень важный. Добряков боялся уронить свой авторитет в глазах жены. Она будет считать его уступчивым, если он сейчас пойдет просить прощения. Она всю жизнь будет капризничать тогда, играя на слабых струнках мужа.

Нет, уж лучше он подождет, когда она сама вернется. Должна же ведь она вернуться когда-нибудь. И Добряков ждал.

Все хладнокровие свое, полученное, должно быть, по наследству, так же как и некоторые понятия о жизни, он употребил теперь на то, чтобы не думать о Варе, не волноваться и спокойно выжидать.

Он по-прежнему много работал, учился и не забывал ходить в театр, в кино, на каток или в зимний бассейн для плавания, где он в последнее время готовился побить рекорд на быстроту.

Он возвращался домой, в свою новую комнату, нарочно поздно. Он как будто боялся оставаться с самим собой наедине. Дома же он сразу ложился спать.

И в тот момент, когда он натягивал на себя одеяло, его охватывало странное какое-то беспокойство. Он чувствовал, что им что-то не доделано, что-то забыто. Он что-то проморгал, Добряков. Но что?