Полная версия

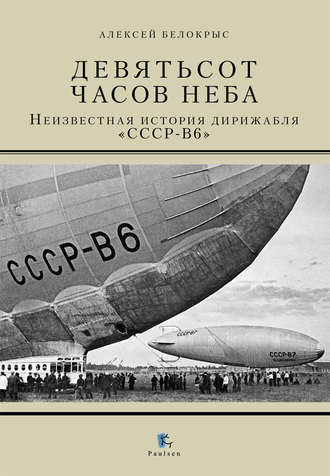

Девятьсот часов неба. Неизвестная история дирижабля «СССР-В6»

Судя по всему, прийти к консенсусу с военными так и не удалось. Качественного скачка тогда не произошло, однако благодаря очередному раунду предметных дискуссий начало советского «большого» дирижаблестроения стало ближе ещё на один шаг.

По стоимости равно Беломорканалу

Состояние авиационного транспорта заботило партию и правительство значительно больше, чем дирижаблестроение. В феврале 1929 года появился первый пятилетний план развития гражданской авиации в СССР, однако уже к концу года начался его пересмотр в сторону резкого увеличения объёмов финансирования и строительства.

К этому времени при Осоавиахиме создали общественный комитет по дирижаблестроению, объединивший значительную часть сторонников управляемого воздухоплавания. Подключившись к обсуждению новой редакции воздушной пятилетки, они получили возможность внести в план свои предложения.

Как оказалось, члены комитета не имели общего понимания целей и путей развития нового дела, в том числе по самому главному вопросу: для чего нужны дирижабли? Сначала требовалось прийти к единому мнению, чему и посвятили состоявшееся в феврале 1930 года заседание комитета, которое открыл Ян Анвельт, сменивший Зарзара на посту главного инспектора ГВФ:

Комитет по дирижаблестроению на первых же шагах встретился с запросом: чем дирижабли будут заниматься? И есть такие скептики, которые полагают, что дирижаблям у нас нечего делать; что если бы они были построены, то применения не нашли бы. <…>

Что это за совещание? Мы сейчас будем перерабатывать пятилетку развития гражданской авиации, и мы хотим внести в план и дирижаблестроение. Но у многих и, в частности, в президиуме комитета возник вопрос: а для чего же дирижабли нужны? Оказалось, что есть товарищи, которые спрашивают, был ли вопрос где-то проработан. Я очень молодой воздухоплаватель, и этого не знаю, если такие материалы есть, то, признаться, комитет их не имеет.

Из вступительного слова следовало, что тезис о регулярных пассажирских сообщениях как главном предназначении дирижаблей ни у кого не вызывал сомнений и обсуждению не подлежал. Вопрос заключался лишь в том, когда именно в стране появится достаточное для этого количество кораблей. Оставалось выяснить другие возможные области их гражданского применения, и здесь по ряду пунктов обнаружилось заметное различие позиций.

Так, оптимисты говорили о преимуществах воздушных кораблей в деле борьбы с лесными вредителями, в ледовой разведке, в аэрофотосъёмке. Скептики возражали: маленькие, быстрые и недорогие в эксплуатации самолёты справятся с этими задачами лучше.

Первые доказывали выгоды применения дирижабля для наблюдений на зверобойных промыслах, вторые парировали: «…если бы дирижабль представлял какую-нибудь прелесть в этом отношении, то за границей давно бы уже применяли его, а там всё на самолётах».

Среди приведённых «заграничных» аргументов встречались довольно любопытные:

Если за границей какая-то шоколадная фирма «Трумп» считает целесообразным заказывать и строить дирижабли только для того, чтобы написать на них: «Шоколад – Трумп», то, следовательно, она извлекает отсюда прибыль[13]. И у нас можно было бы рекламировать лозунги пятилетки, займов и т. д.

Единственное явно отрицательное суждение высказал авиаработник Иван Гроза, который вскоре был назначен начальником НИИ ГВФ:

Говорить относительно того, что можно сейчас уже ставить вопрос о массовом использовании дирижаблей у нас в системе народного хозяйства… нельзя, ибо достаточно сказать о том, что вся материальная база [дирижаблестроения. – А. Б.] требует колоссальнейших затрат. <…>

Я не оптимистически смотрю на применение дирижаблей у нас в Советском Союзе, исходя из основ достаточного развития у нас авиации, потому что уже на сегодняшний день можно a priori ставить вопрос: ведь Нобиле спасал ледокол совместно с самолётом, дирижабль спасал не дирижабль, а самолёт с ледоколом.

Однако его никто не поддержал, и по итогам совещания скептики оказались в меньшинстве. Впрочем, они и не упорствовали: общественное мнение уже явно склонилось в пользу дирижаблей. Сошлись на том, что строить их надо, и как можно быстрей, а председательствующий призвал коллег перейти от рассуждений к делу и помочь убедить в этом правительство.

Нас спросят: для чего вам дирижабли нужны? Было бы смешно, если бы мы сказали, что вообще это полезная вещь; потребуется экономическое обоснование. На сегодняшнем совещании выявилось, что есть бесспорно ряд областей, где применение дирижабля целесообразно, например, исследование отдалённых местностей. У нас в Союзе имеются колоссальные пространства, где нет никаких путей сообщения, для исследования этих областей дирижабль имел бы значение. Затем, завоз и вывоз грузов… Перевозка экспедиций, смена работников на метеорологических станциях и пр.

Я думаю, что энтузиасты воздухоплавательного дела помогут нашему воздушному флоту. Надо было бы дать более подробное экономическое обоснование этому делу, чтобы мы могли доказать в Госплане, в СТО, что управляемое воздухоплавание дело стоящее[14].

Энтузиасты взялись за работу и в первой половине 1930 года подготовили проект пятилетки опытно-промышленного дирижаблестроения, хорошо иллюстрирующий взгляды, преобладавшие тогда в советском авиационно-воздухоплавательном сообществе.

В основе плана лежали представления о «неоспоримых» преимуществах дирижаблей перед самолётами при транспортировке на большие расстояния значительных грузов, способности принимать и сдавать их в любой точке без всяких наземных приспособлений и особой роли в освоении северных и северо-восточных районов страны.

До конца первой пятилетки, то есть в 1930–1933 годах, на воздухоплавание предлагалось выделить больше 60 млн рублей – почти десятую часть бюджетных капиталовложений по всему гражданскому воздушному флоту. Сумма не запредельная, но весьма приличная: примерно столько же государство намеревалось потратить на прокладку Беломорско-Балтийского канала, начатую летом того же года.

На эти средства предстояло построить две дирижабельные базы – Московскую главную, на которой будут строиться корабли и выполняться научно-исследовательские работы, и Сибирскую эксплуатационную. В наземную инфраструктуру входили эллинги, газовые заводы, мастерские и лаборатории, радио- и метеостанции, а также швартовые точки с причальными мачтами в Туруханске на берегу Енисея, в Якутске и двух небольших якутских сёлах – Булуне на реке Лене и Нижнеколымске.

Производственный график предусматривал выпуск в течение трёх лет семи дирижаблей:

– двух небольших полужёстких по 7 тыс. кубометров – для подготовки лётного состава;

– трёх крупных жёстких цеппелиновской конструкции по 80 тыс. кубометров – опытных и одновременно предназначенных для эксплуатации на грузо-пассажирских линиях;

– двух опытных цельнометаллических небольшого объёма по 10–15 тыс. кубометров[15].

В этот же период планировалось приступить к проектированию и постройке ещё одного жёсткого дирижабля, «объёмом превышающего современные заграничные».

В план заложили широкое использование иностранной техпомощи для постройки дирижаблей и основных наземных сооружений, однако без указания конкретных стран и фирм.

Полужёсткие корабли предполагали выпускать своими силами. Будут ли они строиться по итальянскому, немецкому, советскому или какому-то другому проекту – не уточнялось. Впрочем, советского проекта на тот момент и не существовало: если с технологией постройки мягких дирижаблей наши инженеры были уже знакомы, то к разработке отечественной конструкции полужёсткого корабля ещё только приступали. В начале 1930 года экспериментальный отдел ЦАГИ занялся проектированием небольшого (2750 кубометров) дирижабля этого типа [35], однако до его постройки дело не дошло, а в 1931 году работы были прекращены.

На иностранных специалистов и технологии рассчитывали в изготовлении первых жёстких кораблей. По всей видимости, речь шла о немцах, благо к этому времени опыт технического сотрудничества с Германией в авиационной отрасли уже имелся: Советский Союз закупал самолёты фирм Дорнье и Хейнкеля, получил лицензию на производство авиадвигателей БМВ [68, с. 82–97, 103–107].

Иностранцы должны были помочь и с постройкой первого цельнометаллического дирижабля. О его конструкции не говорилось ничего.

Предусматривалось выполнение исследовательских и опытных работ, а также создание воздухоплавательного вуза и школы для подготовки лётного состава и наземного персонала всех уровней.

Внешне план выгодно отличался от туполевского, однако в технологическом и экономическом отношениях был весьма далёк от действительности.

Признавая тот факт, что в области воздухоплавания СССР отстал на 30 лет, авторы рассчитывали в рекордные сроки ликвидировать этот разрыв и полностью овладеть всеми технологиями, необходимыми для постройки дирижаблей. Но даже при самом масштабном заграничном участии нельзя было за два-три года пробежать тот путь, на который мировые лидеры – Германия и Италия – потратили четверть века.

Советская верфь, летом 1930 года не намечавшаяся даже в проекте, должна была выпустить по одному полужёсткому, цеппелиновскому и цельнометаллическому дирижаблю уже к осени 1931 года. Немцы потратили на создание «Графа Цеппелина» почти два года, а ведь он строился на уже действовавшем заводе с отлаженными производственными процессами, по ранее апробированному проекту при минимуме новшеств. Корабли новых конструкций требовали много больше времени: к примеру, решение о постройке британского жёсткого гиганта R101 приняли в 1924 году, а его первый коммерческий полёт состоялся лишь в октябре 1930-го. Советские специалисты не могли этого не понимать, но всё же заложили в план явно нереальные сроки, подкрепляя их ссылками на германский опыт:

Немецкая фирма «Цеппелин-Хален-Бау»[16] во время войны 14 г. построила 17 эллингов для дирижаблей в сроки, исчисляемые неделями.

Немцами к концу империалистической войны затрачивалось на постройку одного корабля всего шесть недель. Это объясняется тем, что воздушные корабли, несмотря на огромность и кажущуюся сложность элементов конструкции, легко могут быть выпускаемы серийным порядком[17].

Действительно, в Первую мировую Германия строила дирижабли быстро и «легко» – благодаря тому, что к её началу уже отработала производство стандартных деталей и технику сборки. На создание этого арсенала ушёл не один год. Быстрота достигалась ещё и тем, что дирижаблестроители, отвечая на специфические запросы военных, упрощали конструкции цеппелинов, жертвуя их прочностью и надёжностью ради скорости и высотности. Но обо всём этом у нас умалчивали.

Отдельного пояснения заслуживает цельнометаллическое дирижаблестроение. На тот момент оно нигде в мире не выходило за пределы опытно-конструкторских разработок. Единственный экспериментальный образец такого аппарата, поднявшийся в воздух, создали в США на средства, предоставленные несколькими состоятельными частными инвесторами. Все прочие попытки, в том числе широко разрекламированный американский же Slate, не имели успеха, и в СССР хорошо об этом знали: группа советских специалистов по авиастроению, посетившая США в конце 1929 года, отправила начальству следующий отзыв: «Видели мы в Лос-Анжелосе пресловутый дирижабль «Слэйт», о котором у нас много писали, превознося его до небес, а он никуда не годится: не летал и не летает. В общем, дело жульническое».

Проекты дирижаблей с оболочкой из металла не имели ясных практических перспектив, и заниматься ими на этапе становления дирижаблестроения – значило противоречить логике эволюционного развития, распылять силы и средства. Впрочем, план и был не эволюционным, а «прорывным». Забегая вперёд, нужно сказать, что вскоре дирижаблестроители занялись ещё и воздушным кораблём системы Циолковского из гофрированной стали, существовавшим лишь на уровне общих схем и расчётов. Работы по цельнометаллическим дирижаблям продолжались в СССР вплоть до 1937 года, поглотили несколько миллионов рублей и тысячи человеко-часов труда, но окончились ничем.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что аппараты трёх принципиально разных конструкций планировалось строить параллельно. Именно тогда в основу советского дирижаблестроения были положены «многообъектность и многотипность кораблей, чего не наблюдалось ни в одной стране, занимавшейся дирижаблестроением»[18], как констатировал уже в 1938 году начальник Аэрофлота Василий Молоков. Последнее не совсем верно: в Германии до и во время Первой мировой войны строили жёсткие дирижабли разных конструкций – фон Цеппелина и фирмы «Люфтшиффбау Шютте-Ланц», как минимум две группы независимо занимались созданием полужёстких, велись работы и по цельнометаллическому кораблю. Однако это многообразие опиралось на фундамент самой передовой инженерной школы и один из высочайших в мире уровень промышленного развития страны. Пытаться повторить и превзойти этот уникальный немецкий опыт в условиях СССР конца 1920-х годов было по меньшей мере самонадеянно.

В своей экономической части план содержал не менее оптимистические оценки. По мнению авторов, дирижабли должны были стать самым дешёвым из скоростных видов транспорта, причём даже перевозка ими малоценных грузов не влекла бы их значительного удорожания. Уже к 1933 году по стоимости одного тонно-километра дирижабль становился выгоднее самолёта, текущие расходы дирижабельных линий полностью покрывались доходами, и по итогам пятилетки их работа должна была оказаться безубыточной. В обоснование и здесь приводились зарубежные примеры: Англия, США и Германия собираются организовать ряд дирижабельных линий мирового значения, следовательно, эти перевозки будут рентабельны. Были явно занижены капиталовложения: на постройку всех запланированных дирижаблей отпускалось 17,3 млн рублей, тогда как Туполев закладывал именно такую сумму на одну только опытную программу.

«Дирижабельный Беломорканал» не был утверждён, однако если он успел выйти за пределы авиационных кругов и попасть в инстанции более высокие, то, несомненно, оказал медвежью услугу будущему советскому дирижаблестроению: подобные материалы формировали у руководителей, далёких от воздухоплавания, ложное представление о дирижабле как относительно простом и быстром в изготовлении, дешёвом и неприхотливом транспортном средстве, способном творить чудеса в области воздушных перевозок. Это, в свою очередь, порождало необоснованные надежды и невыполнимые планы.

Советский Фридрихсхафен на торфяных болотах

Подобно цеппелиновской дирижабельной верфи, устроенной во Фридрихсхафене на берегу Боденского озера, главную советскую воздухоплавательную базу в 1930 году планировалось разместить у озера Плещеева, в районе Переславля-Залесского.

И немецкие, и наши инженеры сделали такой выбор вовсе не из любви к живописным видам: известно, что над гладью обширного водоёма воздушные течения более спокойные, чем над сушей. Это облегчает управление дирижаблем при посадке и вводе в эллинг, что особенно важно в учебных полётах. Кроме того, на озере эллинг может быть плавучим – его легко разворачивать, придавая наиболее безопасную ориентацию в зависимости от направления ветра.

К тому времени неподалёку от Переславля, в посёлке Кольчугино, уже работал завод, производивший лёгкий и прочный алюминиевый сплав – «кольчугалюминий», который должен был стать основным материалом при создании дирижаблей.

Малонаселённые окрестности озера предоставляли богатый выбор просторных свободных участков, не стеснённых соседними постройками и, что не менее важно, высоковольтными линиями, которыми уже тогда было довольно густо опутано ближнее Подмосковье.

Летом 1930 года специальная комиссия, созданная Главной инспекцией ГВФ, выбрала участок площадью около 500 гектаров на западном берегу озера – пустынном, местами заболоченном и кочковатом. По ночам дирижабельную пустошь заволакивали туманы, а вдали то и дело проглядывало еле заметное свечение от вечно тлеющих торфяников: в районе велись крупные торфоразработки. Зато здешние зéмли считались бросовыми, и отвод на них получили легко.

В тех же местах военные намечали создать гидроаэродром, а на северном берегу озера планировалась постройка электростанции – то и другое было весьма полезным соседством.

Переславскому «грандиозному воздухоплавательному городку, который явится советским Фридрихсгафеном» [28], предстояло стать не только дирижаблестроительной верфью со всей инфраструктурой, но и верфью-втузом: туда намечали перевести ЦАГИ и Высшее аэромеханическое училище[19].

На участке успели провести некоторые изыскания и начать подготовительное строительство, но история распорядилась иначе. Политбюро, из соображений лучшей защищённости от нападения, наметило устроить главную базу дирижаблестроения подальше от западных границ – в нижнем течении Волги, ориентировочно в районе Саратова. Отказываться от уже частично освоенной переславской площадки не хотелось, и несостоявшийся «советский Фридрихсхафен» сохранили в планах, понизив его статус до второстепенной, обычной базы – без верфи и втуза.

Однако весной 1931 года вместе с очередной перестановкой в воздухоплавательном руководстве поменялись и взгляды на размещение базы. Не исключено, что причиной тому стало выданное московскими властями разрешение надстроить в одном из домов на Садовом кольце два этажа – под жильё для дирижаблестроителей[20]. Вполне возможно, в ожидании скорого получения квартир новое начальство просто не захотело менять столицу на заштатный городок, пусть и у тихого озера. Так или иначе, строительство на Плещеевом ликвидировали, а базу организовали ближе к Москве, у платформы Долгопрудной Северной железной дороги[21]. Она поначалу считалась временной, «малой», но так и осталась единственным дирижаблестроительным центром страны.

Дирижабли, пусть и построенные далеко от Плещеева озера, всё же несколько раз появлялись над его берегами. Летом 1935 года здесь выполнял тренировки «СССР-В1», а июньской ночью 1937 года прилетала целая эскадра: «СССР-В1», «СССР-В6» и шедший следом за ними «СССР-В8», который снизился для отработки приводнения. Через два с половиной часа дирижабли ушли. В октябре того же года состоялось последнее «свидание»: «СССР-В6» возвращался через Переславль на базу из полёта на максимальную продолжительность пребывания в воздухе.

«Комсомолка» против немецкого графа

В начале 1929 года в редакцию «Комсомольской правды» пришла группа курсантов Воздухоплавательной школы московского Осоавиахима. Разговор журналисты описали так:

Есть: мотор «BMW» 180 сил, материал для оболочки, измерительные приборы, аппаратура управления, законченный проект и полсотни молодых энтузиастов.

Нет: 4 тысяч рублей.

А если будут?

Тогда в июне над Москвой будет парить новый дирижабль [61].

Идея понравилась, и газета тут же объявила сбор средств: «Раскроем кошельки, вытащим оттуда самую мелкую монету!» Комсомольцев Большого театра призвали провести благотворительный концерт, московских пионеров – однодневный кружечный сбор, всех остальных – помочь кто чем сможет. Самых активных соблазняли обещанием взять в первые пробные полёты.

Денежные ручейки потекли со всей страны – по одному, два, пять, десять рублей. Их присылали пионеры и комсомольцы, красноармейцы и студенты. Комсомольские ячейки собирали десятками и сотнями рублей. В редакцию приходили не только деньги, но и облигации, а группа советских молодых людей, временно находившаяся в Нью-Йорке, пожертвовала три доллара. Участники автопробега по пустыне Кара-Кум рапортовали в газету: встретив «кумли» – «песочных людей», они и им предложили сделать взносы на постройку дирижабля. Трудно сказать, понимали ли пустынные жители, ради чего они расстались с трудовыми копейками.

Корабль, названный «Комсомольской правдой», начали строить в мае 1929 года по проекту «Московского химика-резинщика», в который его создатель, известный инженер-воздухоплаватель Николай Фомин, внёс необходимые изменения. От самого «МХР» пригодились только металлические петли, но и они были подспорьем. Оболочку сделали на заводе «Каучук» из ткани, оставшейся от дореволюционных аэростатов наблюдения. С материалами помогал Резинотрест, а инженеры ЦАГИ – с расчётами и проектированием гондолы и металлических частей оперения. Курсанты Воздухшколы и студенты-аэромеханики МВТУ при минимуме оборудования и механизмов своими руками изготавливали детали комсомольского дирижабля.

Деньги поступали не так быстро, как хотелось, – отчасти и потому, что параллельно в стране шли сборы на «общественные» самолёты, трактора и аэросани, на комсомольскую подводную лодку, а ещё сверху спускались разнарядки на привлечение денег в сберкассы и покупку облигаций очередного госзайма индустриализации. Регулярные добровольно-принудительные изъятия весьма ощутимо сказывались на доходах советских людей, и не все горели желанием поддерживать рублём ещё и постройку дирижабля, полезность которого, в отличие от трактора и самолёта, осознать было нелегко.

Закончить постройку не удалось ни в июне, ни до конца года. За прошедшее время смета выросла с первоначальных 4 тыс. до 11 тыс. рублей, но и собрали 12 тыс. – втрое больше, чем намечалось. Денег хватало, и завершить работы собирались к лету 1930 года.

«Комсомольская правда» была небольшим дирижаблем мягкого типа объёмом 2460 кубометров и длиной 45 метров. Под его оболочкой на тросах подвешивалась открытая гондола, рассчитанная на шесть человек, и в ней же находился единственный самолётный мотор мощностью в 185 лошадиных сил.

За неимением эллинга местом сборки стал овраг в подмосковном районе Кунцево, он же служил стоянкой для дирижабля в 1930–1931 годах.

Занять должность командира корабля согласился «старый воздушный волк» Евгений Оппман, летавший на военных дирижаблях ещё при царе, а в 1930 году трудившийся в одной из московских цинкографий. Работал не по специальности и опытный мастер-такелажник Иван Гузеев, которого разыскали в универмаге на Воздвиженке и предложили взять на себя руководство сборкой «Комсомольской правды».

Между тем в конце августа стало известно, что скоро в Москву на один день прилетит немецкий «Граф Цеппелин». Видимо, строители «Комсомолки» считали делом чести выпустить корабль раньше, чем состоится этот визит. Они развили ударные темпы, и 29 августа 1930 года дирижабль совершил первый испытательный полёт продолжительностью 20 минут, а 1 сентября уже триумфально описывал круги над центром Москвы. «Цеппелин» же посетил советскую столицу только 10 сентября.

Маленький, полукустарный советский дирижабль опередил в московском небе германского гиганта, и комсомольцы могли по праву гордиться своим достижением. Но для составителей смелых дирижаблестроительных планов его история должна была послужить уроком. Даже такой нехитрый аппарат по уже готовому проекту строили 15 месяцев вместо расчётных четырёх-пяти, при этом, как считали некоторые специалисты, его лётные качества оказались ниже, чем у весьма посредственного «Московского химика-резинщика». Так насколько реально было за два-три года создать промышленное дирижаблестроение, выпустить многократно более сложные корабли?

На постройке «Комсомолки» работали будущие дирижаблисты, которым меньше чем через 10 лет выпало отправиться на «СССР-В6» в тот роковой полёт: Николай Гудованцев, Иван Паньков, Сергей Дёмин, Владимир Лянгузов, Тарас Кулагин, Николай Коняшин, Михаил Никитин. Рядом, ни в чём не уступая, трудились и девушки из московской Воздухшколы – некоторые из них впоследствии летали на дирижаблях в качестве полноправных пилотов и бортмехаников, а однажды даже сформировали полностью женский экипаж, чего не бывало нигде в мире.

Они встретились, перезнакомились, некоторые подружились, а кто-то нашёл спутника жизни. Многие, если не все, именно в те осенние дни впервые поднялись в небо. Воздухоплаватели первого советского поколения были тогда молоды, полны сил и надежд и потому позже вспоминали то время с теплотой и лёгкой грустью. Спустя годы пилот Дёмин говорил:

…стояли же мы в овраге. У меня есть снимки стоянки дирижаблей в оврагах. Великолепно выдерживали шторм и летали тогда прекрасно. <…> В эллинге спокойнее стоять, но в эллинге корабли горят, а в оврагах стоять неплохо. Оппман подготовил в Кунцеве, в овраге всех командиров[22].

Ещё до того, как «Комсомолка» ушла в первый полёт, на вершине властного олимпа начали происходить события, выведшие советское дирижаблестроение из кунцевского оврага на тот путь, которым оно будет идти всё следующее десятилетие. Но счастливая молодёжь, облепившая свой «игрушечный» воздушный кораблик, и не подозревала об этом.