Полная версия

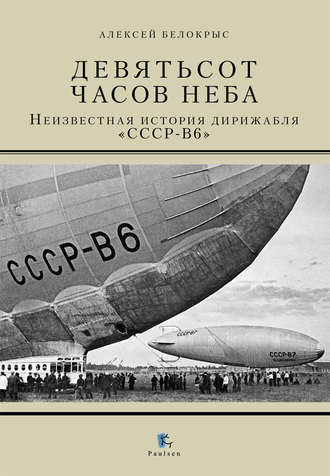

Девятьсот часов неба. Неизвестная история дирижабля «СССР-В6»

Линия должна была связать Берлин или Амстердам с Харбином, Пекином и Токио, при этом из трансполярной превратилась в приполярную. Оптимальный маршрут по советской территории проходил из Ленинграда через Архангельск, пересекал северную часть Уральских гор и шёл дальше на восток вдоль 68-й параллели. Начав спускаться к югу в районе Туруханска на Енисее, он пересекал Транссибирскую железную дорогу в районе станции Уруша между Читой и Хабаровском, а затем уходил на территорию Китая – к Харбину, откуда дальше можно было направиться в Пекин или в другую сторону – через Уссурийск и Владивосток в Токио.

Дирижабельный флот состоял из трёх жёстких кораблей объёмом 105 тыс. кубометров каждый, перевозящих за один рейс 40 человек экипажа, 30 пассажиров и 5 тонн коммерческого груза. Вылетев в 9 часов утра из Ленинграда, пассажиры ко второй половине третьих суток оказывались в Харбине.

Рассматривался и вариант с кораблями большего объёма – по 130 тыс. кубометров.

По расчётам авторов, проект сулил солидную выручку, причём уже в самом начале эксплуатации линии:

Вообще, надо считать, что за участие в первых пробных и первых рейсовых полётах с охотников, желающих участвовать в первом пересечении отчасти неведомых ещё сибирских недр, могут взиматься прямо баснословные цены[7].

Дирижабли, один из которых являлся запасным, можно было сдавать в аренду, в том числе и для решения государственных задач – аэрофотосъёмки труднодоступных районов, изучения лесов, розыска и спасения экспедиций, доставки грузов в удалённые местности и даже для трансполярных перелётов по программе общества «Аэроарктик»: Брунс не забывал связать коммерческие соображения с научными интересами.

Один из вариантов регулярной трансполярной линии на дирижаблях, предложенный Вальтером Брунсом в 1919 году:

1 – эллинги; 2 – причальные мачты

Первоначально планировалось проложить линию целиком вне советской территории. Промежуточная станция должна была находиться на острове Унимак в Алеутской гряде. Впоследствии, по мере нормализации российско-германских отношений, появились варианты с прохождением маршрута через Ленинград и Мурманск

Техническая сторона предложения привлекала тем, что строительство воздушных кораблей планировалось организовать в СССР с привлечением иностранной помощи.

Насадить в СССР постройку воздушных кораблей возможно двумя способами. Или предложить какой-либо известной заграничной воздушно-корабельной верфи организовать в СССР филиальное отделение, или же пригласить из-за границы к себе на службу опытных конструкторов и техников и поручить им создать на территории СССР строительную верфь и обучить на ней для её дальнейшего процветания местный технический элемент, т. е. создать чисто русское предприятие. В обоих случаях придётся за техническими силами обратиться по преимуществу в Германию… <…>

Второй путь несколько сложнее и труднее, но зато он допускает полную свободу в производстве при участии лучших технических сил и при использовании опыта, собранного различными предприятиями. Привлечение опытных конструкторов и техников при настоящем положении воздушного кораблестроения в Германии не встретит никаких затруднений[8].

По второму из путей, предложенных экс-полковником, в своё время пошли американцы: они не только заказали немцам в счёт военных репараций постройку дирижабля LZ 126, получившего название «Лос-Анджелес», но и наняли на работу группу инженеров фирмы «Люфтшиффбау Цеппелин» во главе с Карлом Арнштейном, которая перенесла на американскую почву основные технологии немецкого жёсткого дирижаблестроения [82]. Нечто похожее произойдёт позже в Советском Союзе, куда пригласят Нобиле.

Первоначальный капитал проекта превышал 32 млн золотых рублей, что примерно соответствовало 16 млн долларов. Брунс считал, что «все политико-экономические и торгово-промышленные соображения говорят за то, что всё финансирование должно быть осуществлено правительством Союза». Однако по тем временам это была огромная сумма, равная пятой части скудного золотого запаса страны. Альтернатива – привлечение иностранных средств в форме кредитов, концессии или международного акционерного общества. В силу огромного политического значения вопроса авторы проекта считали этот вариант весьма нежелательным для СССР.

Один из вариантов маршрута трансполярной научной экспедиции на дирижабле, предложенный Вальтером Брунсом. 1925 год:

1 – западная оконечность Земли Франца-Иосифа; 2 – мыс Барроу на Аляске (крайняя северная точка Американского континента); 3 – Северная Земля; 4 – Новая Земля

Штриховкой показана не исследованная на тот момент территория (Unerforschtes Gebiet) между Северным полюсом и Аляской. Считалось, что в этой области могут находиться ещё не открытые крупные острова (гипотетические Земля Крокера, Земля Брэдли), целый континент или даже дыра, ведущая внутрь пустотелого земного шара

Получив материалы из Германии, в Совнаркоме переформировали комиссию по вопросу о трансарктическом воздухоплавании в комиссию по вопросам транссибирского воздушного пути на дирижаблях, которую возглавил тот же Горбунов. По её поручению предложения Брунса за четыре месяца были проработаны тремя десятками ведомств и организаций самого разного профиля – от Госплана, Академии наук и отраслевых институтов до Наркомвоенмора, Далькрайисполкома и Геологического комитета. Техническую часть признали вполне реализуемой, в экономической – пришли к выводу, что более реалистичная оценка первоначальных вложений составляет 50 млн рублей золотом, а доходы поначалу окажутся ниже эксплуатационных расходов, однако впоследствии за счёт произведённого проектом «переворота в мировых путях сообщения» вырастут до громадных размеров. В целом отношение оказалось весьма благосклонным, однако у Наркомвоенмора и Реввоенсовета СССР появились возражения:

…Предложенный полковником Брунсом проект оборудования воздушной линии на дирижаблях между Ленинградом и Владивостоком не может быть признан имеющим для нас военное значение; наоборот, осуществление проекта в том виде, как он предлагается, учитывая выбор мест оборудования воздушных баз по линии полётов, может представлять угрозу с воздуха для нашей территории. <…>

Экономические вопросы проектом разработаны применительно к условиям, ныне существующим в Германии, а не к обстановке в СССР. Расходная сторона баланса значительно преуменьшена… а приходная, наоборот, преувеличена. Стоимость постройки верфи вовсе не предусмотрена; также не учтена необходимость создания заново всей материальной базы, начиная с сырья и полуфабрикатов, что требует больших средств и времени. <…>

…Необходимо подчеркнуть, что проект требует от СССР на осуществление предлагаемой линии воздушного сообщения затраты крупных денежных средств, но не даёт никаких гарантий участия в этом предприятии наших специалистов, как при постройке дирижаблей, так и в процессе обслуживания их в качестве экипажа кораблей[9].

Одновременно авторы заключения дали общую оценку военного значения управляемого воздухоплавания: не отрицая «известных перспектив» этого дела, они считали, что с оборонными задачами лучше справятся морские суда и гидросамолёты. Именно на усиление флота и развитие гидроавиации открытого моря следовало в ближайшие годы направлять бюджетные средства.

Подписал заключение заместитель наркома и зампредседателя Реввоенсовета Иосиф Уншлихт. По иронии судьбы спустя несколько лет именно ему предстояло уже в качестве начальника Главного управления гражданского воздушного флота руководить постройкой советских дирижаблей.

Несмотря на позицию военного ведомства, 20 августа 1926 года Совнарком по предложению Горбунова принял секретное постановление «Об организации Транссибирского воздушного пути на дирижаблях», в котором проект признавался «обоснованным и имеющим большой политический и экономический интерес для Союза ССР».

Как можно было ожидать, от прямого финансового участия правительство воздержалось: капитал предприятия, создаваемого в форме акционерного общества, предлагалось сформировать «иностранным капиталистам» путём покупки акций и предоставления кредитов. С советской стороны были обещаны право воздушного транзита, безденежный отвод земель, налоговые льготы и государственные гарантии по облигационным займам общества. Дипломатам поручили выяснить у иностранных правительств степень их заинтересованности в участии и возможные гарантии с их стороны, способствующие привлечению в проект частных капиталов.

Заручившись поддержкой Советского Союза, Брунс развил энергичную деятельность по продвижению проекта. Тем же самым полуофициально занимались в европейских странах и международных организациях советские эмиссары. Шёл месяц за месяцем, но желающих войти в число соучредителей «дирижабельного Транссиба» не было. На свой интерес намекали некоторые немецкие финансово-промышленные группы, акционеров искали в США и Японии, однако реальных участников так и не нашлось. Очевидно, частный капитал не питал доверия ни к дирижаблям, ни к большевикам. О реакции иностранных государств на инициативу Москвы ничего не известно, только внешнеполитическое ведомство Германии дало понять, что в правительственных кругах весьма скептически относятся к возможности организации дирижабельной линии на началах самоокупаемости.

В январе 1927 года комиссию Горбунова ликвидировали, передав дело Транссибирского пути в Главный концессионный комитет, где оно после полутора лет безуспешных попыток найти инвесторов окончательно заглохло.

Несмотря на столь незавидный финал, затея Брунса произвела весьма полезный «побочный эффект»: для Советского Союза это был первый серьёзный, неплохо просчитанный проект в сфере дирижаблестроения с ясной практической целью – организации коммерческих дирижабельных сообщений. В работе над ним участвовали золотодобытчики и геологи, транспортники и полярники, лесники и метеорологи, картографы, гидрографы, работники почтового ведомства и торговых трестов, местных органов власти – практически все, кто мог быть заинтересован в использовании дирижаблей. Для многих это послужило поводом, чтобы впервые задуматься о роли управляемого воздухоплавания в экономике и военном деле.

Дискуссии в обеих комиссиях Горбунова не замыкались в рамках частных вопросов о трансполярной научной экспедиции и дирижабельной линии, неизбежно переходя к более широкому предмету – возможности и целесообразности производства и применения дирижаблей в СССР. Тем самым была подготовлена почва для последующих обсуждений, которые развернулись в конце 1920-х годов и закончились политическим решением о развёртывании советской дирижаблестроительной программы.

«Бритва Ольденборгера»

Прогресс управляемого воздухоплавания на Западе, сообщения о закладке новых воздушных кораблей, поражающих воображение своими размерами, возрождение дирижаблестроения в Германии, где приступили к созданию крупнейшего в мире цеппелина, – всё это не могло не найти живого отклика у советских людей, охваченных энтузиазмом строительства нового мира. Во второй половине 1920-х годов голоса сторонников дирижаблей и дирижабельных сообщений звучали в Советском Союзе всё громче. Дискуссии на эти темы постепенно перебирались с закрытых совещаний и страниц научных журналов в газеты и рабочие клубы, привлекая внимание людей, далёких от воздухоплавания.

Энтузиасты нередко высказывали весьма поверхностные и чрезмерно оптимистические суждения о дирижабле как транспортном средстве, полезность которого самоочевидна, а возможности чуть ли не безграничны. То и дело рождались самые разные проекты открытия дирижабельных линий, однако авторы нечасто утруждали себя оценкой их реальной эффективности.

В 1925 году ответственный авиаработник Владимир Ольденборгер, в прошлом военный воздухоплаватель царской армии, в довольно категоричной форме сформулировал те позиции, с которых предлагал оценивать подобного рода идеи.

…А какие дирижабли нужно строить в СССР?

На этот счёт борцами за воздухоплавание писалось много и умных, и вздорных статей и проектов. Есть серьёзная опасность, что какие-либо из этих проектов начнут осуществляться, прежде чем над ними серьёзно подумают. Какие бы расчёты о прибыльности и теоретической выгодности проекта воздушной линии ни приводились, нельзя его принимать, пока не будет уяснено нижеследующее.

Дирижабль, как средство стратегической, политической и экономической коммуникации, нужен в строгом соответствии с потребностями страны. У нас не такое большое количество нэпманов и дипломатических курьеров, чтобы [мы] могли их возить на дирижаблях вдоль и поперёк Союза. Когда мы на карте поставим вехи направлений наших политических, экономических и стратегических интересов и путей – карта даст нам ответ: сколько и какого объёма нам нужно дирижаблей, и где должны быть их базы. Задание должно быть дано политиками. Техника их осуществит [50, с. 72].

Идя вразрез с мнением большинства, Ольденборгер сомневался в целесообразности организации внутренних грузо-пассажирских сообщений на дирижаблях.

Там, где капиталистические предприятия душат и поедают друг друга, где кипит борьба, где конкуренция не терпит минуты промедления – там заплатить за сутки-двое выигрыша во времени стоимостью воздушной поездки имеет большой смысл. У нас же, внутри страны, при трестированной промышленности, при постепенном вытеснении частного торговца, при переходе к плановому хозяйству, представителям госорганов нечего носиться по воздуху, вырывая друг у друга заказы, поставки и проч… Возить же по воздуху нэпманов, которым скорость весьма нужна, не имеет никакого политического и экономического смысла. Остающаяся клиентура внутренних воздушных линий – срочные перевозки тех из ответственных представителей власти, у которых на счету каждые сутки. Таких командировок никогда не будет столько, чтобы оправдать организацию большой регулярной линии на дирижаблях внутри страны.

Что касается перевозки грузов, то пока ещё нет, на ближайшее время, серьёзных оснований полагать, что имеет смысл организация какой-либо линии, перевозящей что-либо кроме золота, платины, драгоценных камней и ценных мехов. Здесь мы встретимся с трудностями организации газовых заводов, установки швартовных мачт где-либо, куда ещё не проведена железная дорога… Во всяком случае, о регулярных рейсах вряд ли будет идти речь… <…>

Очевидно, что потребность в дирижаблях должна быть обусловлена экономическими предпосылками, нуждами обороны и политическим положением СССР [51, с. 35].

По его мнению, регулярные линии имело смысл организовывать только вне страны – для перевозки ответственных работников и ценных экспортных грузов, с одновременным решением оборонных задач путём «патрулирования с бомбами». Направления линий диктовались главными векторами внешнеполитических и внешнеэкономических интересов СССР: первая – из Ленинграда в Лондон, совмещённая с охраной дирижаблями входа в Балтийское море, вторая – с юга СССР на Константинополь и Рим, третья – из Владивостока в Токио и Сан-Франциско.

Исходя из этого, требовалось около десятка больших жёстких дирижаблей и двух десятков мягких. Последние были нужны в качестве опытных образцов в целях совершенствования конструкций, а также для обучения кадров, береговой охраны, наблюдения за ходом рыбы, аэрофотосъёмки и других задач, не связанных с регулярными перевозками.

Можно обсуждать предложенные направления линий и количество воздушных кораблей, но трудно спорить с самим принципом: планы постройки и применения дирижаблей должны быть строго обусловлены реальными государственными интересами; эти же интересы определят и количество, и типы, и объёмы необходимых стране дирижаблей. Всё остальное – фантазии и прожектёрство.

Эта «бритва Ольденборгера» очень пригодилась бы в 1930-е годы, когда без чёткого экономического обоснования планировались десятки дирижабельных линий, а многообразие конструкций одновременно проектируемых кораблей превышало всякие возможности производства. В конце концов ситуацию исправила сама жизнь, но немало сил и средств было растрачено впустую.

Долгое десятилетие Туполева

Настойчивость общественников и пример западных стран подвигли власти к тому, чтобы поставить изучение вопросов управляемого воздухоплавания на государственную основу.

В начале 1928 года подготовить программу опытных работ по дирижаблестроению до конца первой пятилетки поручили Центральному аэрогидродинамическому институту (ЦАГИ). В главном авиационном научном центре страны ранее уже занимались расчётами и испытаниями «Московского химика-резинщика», изготовляли для него металлические части, изучали опыт зарубежного управляемого воздухоплавания. Составление программы возложили на Андрея Туполева, который в июле представил свои предложения на заседаниях Научно-технического управления Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) СССР, а затем Научно-технического комитета Управления ВВС (УВВС) Красной армии.

Авиаконструктор считал необходимым двигаться от небольших к средним и затем крупным дирижаблям, постепенно накапливая знания и опыт. Производственной базой этих работ должен был служить создаваемый при ЦАГИ опытный завод-верфь с эллингом объёмом до 50 тыс. кубометров и другой необходимой инфраструктурой: мастерскими, складами, водородным заводом, рельсовыми путями, аэромаяком, служебными и жилыми помещениями и т. д. На первую половину 1930 года планировалось начало постройки дирижаблей: полужёстких объёмом 3–8 тыс. и 20–25 тыс. кубометров и жёстких в 8–15 и 25–50 тыс. кубометров. Со сдачей последнего из них в середине 1935 года заканчивался опытный этап программы, бюджет которого оценивался в 17,4 млн рублей. Затем можно было приступать к «большому» дирижаблестроению, которое начиналось с изготовления жёсткого дирижабля объёмом 150–250 тыс. кубометров с плановой готовностью во второй половине 1939 года. Для этого предстояло создать полноценную верфь, работающую под техническим руководством ЦАГИ.

Таким образом, 1930-е годы отводились на то, чтобы последовательно выполнить необходимые исследования и опытные работы, освоить технологии и сформировать производственную базу промышленного масштаба, при этом построив пять дирижаблей, включая один крупный.

В технологических вопросах, по мнению Туполева, следовало больше полагаться на свои силы, чем на иностранную техническую помощь:

Естественный путь к созданию у нас дирижаблей… не закупка за границей отдельных образцов, которые обычно в скором времени являются уже устаревшими, а создание на прочных основаниях своей собственной базы[10].

Слова об опоре на собственные силы имели в тот момент особое звучание: среди полярных льдов в эти самые дни завершалась операция по спасению экипажа дирижабля «Италия», за которой следил весь мир. Советские люди внимательно изучали ежедневные сводки из Арктики, симпатизировали попавшим в беду итальянцам во главе с Нобиле и желали успеха ледоколу «Красин», который шёл к ним на помощь.

Безусловно, неудача «Италии» не прибавляла очков дирижаблям и не повышала доверия к западным технологиям их строительства, однако не могла поколебать позиций влиятельных сторонников использования иностранной помощи в постановке советского дирижаблестроения. В их числе были начальник УВВС Пётр Баранов, одновременно возглавлявший Совет по гражданской авиации, его заместитель в УВВС и в Совете Яков Алкснис, главный инспектор гражданского воздушного флота (ГВФ) Валентин Зарзар, также входивший в Совет, заместитель председателя Сектора обороны Госплана Константин Мехоношин и многие другие.

Взгляды «иностранной партии» в сжатом виде выразились в заключении Совета на проект Туполева:

1. Представляется абсолютно нецелесообразным терять время и расходовать средства на изыскание того, что уже является достигнутым в мировой технике, и повторение, таким образом, пройденных этапов развития дирижабельного дела. С этой точки зрения представляется целесообразным использовать имеющиеся уже достижения, на базе которых приступить к постановке этого дела у нас.

2. Представляется более выгодным купить имеющийся уже за границей опыт вместо того, чтобы начинать у нас строительство полужёстких и жёстких дирижаблей малой вместимости. Эта покупка представляется целесообразной в виде найма соответству-ющих иностранных специалистов на службу к нам. <…>

Такой метод и данный темп опытного дирижаблестроения в СССР сможет обеспечить наиболее рациональную постановку этого дела в стране и даст нам возможность в краткие сроки догнать достижения Западной Европы и Америки[11].

Государство вполне благожелательно относилось к сотрудничеству с Западом при создании новых и модернизации существующих производств в различных отраслях гражданской промышленности. Действовали десятки договоров о технической помощи с иностранными фирмами, в СССР работали сотни приехавших из-за рубежа инженеров, техников и рабочих, и их число быстро увеличивалось. Заимствование заграничного опыта происходило и в ходе технического перевооружения Красной армии, а летом 1929 года Политбюро своим постановлением официально закрепило целесообразность этой практики в военно-технической сфере, сделав отдельный акцент на авиастроении.

Уже в 1928 году поборников технологического изоляционизма было немного, в том числе и среди энтузиастов управляемого воздухоплавания. Для последних же 10 лет были слишком долгим сроком, казавшимся равным вечности, а сократить его, опираясь лишь на собственные силы, не представлялось возможным – ввиду слабости этих сил. Поэтому выбор состоял в том, чтобы обратиться к иностранцам или забыть о собственном промышленном дирижаблестроении и довольствоваться чисто общественными затеями вроде «Московского химика-резинщика».

С критикой проекта Туполева выступил один из наиболее активных пропагандистов и защитников дирижаблестроения Борис Воробьёв, в то время занимавший должность старшего инженера в Мобилизационно-плановом управлении ВСНХ. По его мнению, было принципиально неправильно решать задачу организации дирижаблестроения изолированно, в отрыве от развития воздухоплавательной промышленности в целом, включавшего в себя вопросы сырья, материалов, оборудования, вспомогательных производств и т. д. Предложенные сроки представлялись ему чрезмерными, а «покупка заграничных достижений» – не только допустимой, но и весьма желательной, если это позволит не повторять путь, уже пройденный в других странах, а начать дело «с наивозможно высокого уровня». Наконец, заложенные в программу типы и размеры дирижаблей, а также затраты на их производство он считал недостаточно обоснованными, а постройку жёсткого дирижабля небольшого объёма – бессмысленной, поскольку такой корабль едва сможет поднять в воздух сам себя.

Несмотря на разногласия, эволюционный подход к научно-исследовательским и опытным работам, на котором настаивал Туполев, получил одобрение НТУ ВСНХ и НТК УВВС. Оба научно-технических собрания согласились и с основными положениями программы, которая после внесения некоторых поправок, не меняющих её сути, была направлена в президиум ВСНХ для принятия решения.

Однако там дело затянулось до ноября – по-видимому, из-за возражений со стороны военного ведомства. Поддержка Баранова и Алксниса значила много, но они не были высшей инстанцией в Наркомвоенморе. Очевидно, не все там разделяли мнение о необходимости начинать дирижаблестроение немедленно и именно в формах, предложенных ЦАГИ. В частности, как и двумя годами раньше при обсуждении проекта трансарктических сообщений, весьма скептически высказались военные моряки: не отрицая возможной полезности дирижаблей на море, они сочли постановку вопроса преждевременной, полагаясь больше на флот и гидроавиацию. Возможно, поступили и другие отрицательные отзывы.

Так или иначе, президиум ВСНХ воздержался от утверждения программы на пятилетний срок, ограничившись компромиссным решением: НТУ поручалось в 1928/29 хозяйственном году[12] организовать в ЦАГИ научно-исследовательские работы по дирижаблестроению, начать переговоры об иностранной технической помощи, а план организации и развития дирижаблестроения дополнительно проработать, согласовав его с военным ведомством.

Последнее оказалось непростым делом, о чём свидетельствуют доводы против проекта Туполева, приведённые уже в начале 1929 года «мозговым центром» Реввоенсовета СССР – Военно-научным исследовательским комитетом: программа не только не увязана с общим развитием воздухоплавательной промышленности, но и далека от нужд обороны, поскольку построенные опытные дирижабли не найдут военного применения; следует использовать немецкую помощь и сразу же начать выпуск кораблей больших размеров, способных решать практические задачи армии и флота.