Полная версия

Колыбельные неведомых улиц. Разговоры с бездомными об их жизни

Другой факт, который меня удивил в разговорах с бездомными, – это их симпатия к Путину. Путина называли „Володей“, „Владимиром Владимировичем“, „Вовой“ и отзывались о нём по большей части с любовью и уважением. Его единственного выделяли из серой массовки российских политиков. Для меня это было более, чем странно, даже непостижимо. Я спрашивал себя: как могут бездомные, живущие в таких ужасных, порой бесчеловечных условиях, славить Путина – архитектора той бесжалостной системы, от которой они напрямую страдают? Как они могут не видеть очевидной связи между коррупцией Путинской администрации, разграблением природных ресурсов страны и нехваткой средств на социальные нужды?

Удивительным образом, Путин в представлении бездомных не имел к произволу в стране ничего общего. Он здесь был как бы „ни при чём“, как бы „над схваткой“. В этом бездомные печальным образом отражали точку зрения многих россиян, которые в последние годы смотрят на президента, как на данность, неотъемлемую часть пейзажа. И даже если всё вокруг них плохо и невыносимо, многие склонны винить кого угодно, но не Путина, даже если факты говорят за себя и вина президента более, чем очевидна.

Причин подобной селективной слепоты в обществе много. К ним относится и культ личности Путина, который агрессивно продвигается пропагандистскими СМИ, и имидж „корректного“, „патриотичного“ и „волевого“ лидера нации, который он себе умело создал. Путин намеренно окружил себя некомпетенцией и коррупцией, марианеточной Думой, легионом профнепригодных политиков и продажным правосудием. То и дело в России происходит какой-нибудь скандал и Путин на нём капитализирует. Он говорит своё веское слово, ставит точки над i, позиционируя себя как справедливого судью, как неотъемлемую „золотую середину“.

К сожалению, многие в стране покупаются на этот фарс и искренне считают, что без Путина всё развалится. Некоторые также думают, что президент, якобы, не знает про тот произвол, который их окружает, что несправедливость происходит без его ведома и поощрения. Рационализация происходит по старой формуле „царь хороший, бояре плохие“. Многие, также из числа бездомных, искренне считают, что Путин и рад бы исправить положение, но у него „руки связаны“. Как часто я слышал подобные оправдания и как трудно мне было их выслушивать.

Список моих претензий к Путину можно продолжать до бесконечности. Но суть не в этом, а в бездомных, которые относятся к президенту с симпатией вопреки тому огромному вреду, который Путинский режим наносит им и миллионам других граждан. В этом смысле бездомные это не просто срез российского общества, но и прекрасный объект для пропаганды. Ироничным образом, пропаганда – это, пожалуй, единственное, в чём государственный аппарат не дискриминируют бездомных.

Вопреки устоявшемуся стереотипу большинство бездомных принадлежит к весьма консервативной части населения. Именно поэтому было бы наивно ждать от моих собеседников слишком критичного отношения к власти. Хотелось бы мне верить, что среднестатистический бездомный в России это либерально-мыслящий интеллигент, который смотрит телеканал „Дождь“, читает „Новую Газету“, слушает „Эхо Москвы“ и ходит на демонстрации, но это, конечно, не так. Напротив, бездомные в основном аполитичны, тяготеют к консервативным, популистским партиям и склонны принимать заявления власти за чистую монету.

За время своего общения с бездомными мне довелось пообщаться с самыми различными типажами. Все они нещадно ломали привычные стереотипы бездомности с её клишированным образом алкоголизма, нищенства, апатии и мировоззрением жертвы. Кто-то из встретившихся мне людей был добрым и чутким, кто-то более жёстким, кто-то был толерантен и открыт, а кто-то был убеждённым националистом. Словом, всё было как у любого члена общества. Даже когда я был с кем-то несогласен, мне приходило на память высказывание Вольтера „я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить.“

Изменить существующую реальность без понимания её механизмов невозможно. Понимание же приходит к тому, кто умеет слушать и сопереживать – в особенности по отношению к бесправным, униженным и оскорбленным. Только вместе с ними у нас есть шанс понять то невыносимое чувство одиночества и покинутости, с которыми столкнулись люди в своей собственной стране. Лишь через осознание боли ближнего мы можем взглянуть на своё отражение, понять себя как общество и как общность.

Понимание ведёт к ответственности, а та – к гуманизму, потребности смыть то позорное пятно бездомности, которое разрастается по стране с каждым годом. С мыслями о будущем я выхожу из хвойного леса под пепельным небом к пустынной железнодорожной полосе. Я вступаю на насыпь, припадаю к земле и прикладываю уху к рельсу. В отдалении слышно еле различимое постукивание колёс. Поезд приближается.

Лето

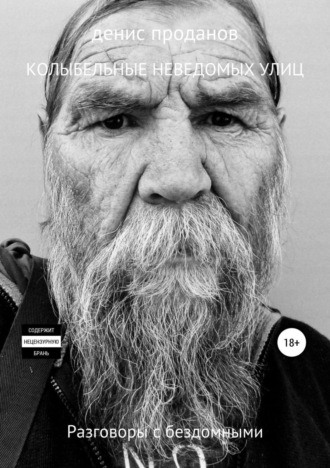

Володя

Погремуха у меня здесь „дед“, меня „дед“ зовут. Сам я детдомовец, ребятам здешним всегда помогаю, двоих отправил за свой счёт. Я на пенсии уже и при храме помогаю иногда, когда зовут. А жизнь-то у меня, если начать с самого малого, что могу сказать? Я не помню этот возраст, но в общем как по документам, в четыре годика меня забрали из дома. Мама выпивала, рос в детдоме. Прекрасный детский дом, друзья у меня остались. Со многими, конечно, не вижусь, но со многими знаюсь до сих пор. Серёжка у меня – самый лучший друг, он сейчас в монастыре, раньше был Сергей, теперь отец Илья, хороший человек.

Судьба распорядилась со мной иначе. Когда воспитывался в детском доме Юлия Александровна у нас была начальница – Куликова. Я её просил: Юлия Алексанна, можете меня в училище направить по музыке? Просто я любитель был. У нас был Сергей Александрович Гусаров. Он – инспектор по делам несовершеннолетних, и как бы я благодаря ему начал заниматься музыкой, увлекаться. Я даже, кстати, могу сейчас „Лунную сонату“ Бетховена спокойно на фортепьяно [сыграть].

Я начал заниматься, и я Юлию Александровну Куликову просил: Юлия Алексанна, ну пожалуйста, ну не надо мне этот строительный. – Володенька, надо сейчас… Ну тогда эти времена, это восемьдесят восьмой год, времена такие были ещё коммунистические. В общем, дорогу мне туда не дали – в музыку. Отучился, маляр-штукатур художественной отделки, ну, ещё на права сдал. Учился во Владимире, Пятнадцатое училище, Лисына улица. Ну, Лисына – так мы её называли, улица Диктора Левитана.

Детдом был во Владимирской области. Отучился, приехал в родной город, в котором рос, воспитывался в детском доме. Всё, вроде, как-то сложилось, нашёл девушку, всё, вроде, как бы хорошо. Потом так получилось, девушка, мне об этом не хочется, ну в общем, обманула она меня… Потом произошла эта Перестройка, я пошёл как раньше называли калым. Это как Колыма же, да? Я пошёл, на даче работал, работал, потихонечку зарабатывал.

Я сначала на койко-место жил, потом дали комнату. Ни мебели, ничего, даже стёкол не было, если честно. Я обворовал дачу, принёс и занавески, и палас – по тем временам это шикарно было. Через две недели ко мне постучали: Володенька, поехали. Я говорю: надолго? – Не знаю. Начальник милиции тогда был Кондрашёв – очень хороший мужик, дай бог ему здоровья. Ну, сейчас его нет в живых, но для меня он жив. За меня заступился Евгений Михалыч, он начальнику милиции сказал: давайте я его в армию отправлю. В армию меня не отправили, я при военкомате ремонтировал машину. Пятьдесят шестой ГАЗончик там был, ну и так, по легковым машинам помогал.

Тогда мне было, наверное, восемнадцать-девятнадцать, такой возраст. Первый раз выпил в девяносто первом году. Я никогда этого не забуду, был девяносто первый год, когда я первый раз выпил алкоголь. Я даже когда в детском доме мы учились, мы прятались, мы с сигаретами – никогда, не дай бог кто-то увидит. По улице идём детдомовцы, а нас постригали всегда одинаково. Чёлку оставляли, а остальное всё сбривали. Мы просто – не дай бог, либо воспитатели, либо кто-то со школы увидит, нас так воспитывали.

– Наказывали за это воспитатели?

– Ну как наказывали… Ну так, как сейчас наказывают – это, знаешь, детский лепет. Меня братик наказывал, очень сильно, мой старший брат, когда унюхал, что я курю. А как получилось: мы в котельную спрятались и курили с ребятами. Тогда „Беломорканал“ был, то есть сигарет таких не было с фильтром. Ну, были там „Космос“, „Ява“, но до нас-то это не доходило. У нас „Беломор“: там стрельнём, на рынок сходим, постреляем. Вот меня один раз как брат наказал – я стал жёстко бояться. Я даже помню, я, наверное, месяца четыре не курил, я просто боялся. Не из-за того, что боялся курить, а я боялся, что брат узнает. У меня старший брат, тоже – царство ему небесное, ушёл из этой жизни.

Мы вдвоём [в детдоме] воспитывались. А два старших брата, Сергей и Александр, – они дома жили. То есть мы самые младшие были тогда. В общем, мы у мамы все от разных отцов – все. Я – самый младший, Юрка вот он [немного старше]. Отца я не видел. Я маму нашёл в девяностом году, я приехал, я нашёл её в Гусь-Хрустальном, это посёлок мой любимый. Он у меня потом стал любимым посёлком, потому что я же там не жил, в городе-то. Это как дерево – посадил.

И я маму нашёл – первое что я [сделал], она упала, плачет передо мной: Володенька, сын, прости… Я говорю: мама, подымись, ты не имеешь права. Всё, она меня накормила жареной картошкой, мы здорово побеседовали. Я ей, правда, вопрос сразу задал, я говорю: мам, я хочу увидеть отца. Я хочу увидеть своего папу. На что мама мне ответила: Володенька, вас четверо у меня, вы все от разных. Я не обиделся, не оскорбился, она женщина, правильно? Я не имею права судить, мне никто этого права не давал.

Она сказала, но я ни фотографий, ничего не видел. Она мне объяснила то, что он повесился, я ей задал вопрос, я говорю: мам, как повесился? В общем там, как объяснить, я не знаю, как это называется. В общем, для меня это как Камеди клаб выглядит, но смысл в том, что он там от какой-то другой женщины чем-то там шибко заразился. Как мне мама объясняла, опять же я с отцом не разговаривал – это мне мама говорила.

Ничего, потом стал к ней ездить, потом приехал в Москву. Это Перестройка, я начал ремонтировать, реставрировать квартиры, всё вроде бы хорошо. Повстречал здесь девушку, которая меня опять же обманула, видно, грехи я чьи-то искупаю до сих пор. Поработал, всё прекрасно, здесь меня подставили, именно вот на этой территории меня попросили продать газовый пистолет. Я понёс, я этому парню говорю: а чего ты сам-то [не хочешь]? – Я там должен. Я подошёл, автомобиль БМВ, даю этот пистолет, десять шагов отхожу, меня ложут на землю: Бутырка, полгода, туберкулёз…

Я объяснял, а кого там [интересует?] Там единственное, что судья – я до сих пор фамилию её помню – Матлаш. Она понимала всю эту ситуацию и плюс у меня сменилось три адвоката. Две молодые девушки были, а вот третий адвокат зашёл непосредственно прямо когда меня уже судили. Он зашёл, просто подошел, сказал: Владимир Владимирович, я ваш адвокат. Я говорю: спасибо. И он доказал Матлаш, судье, что у меня эти стволы уже по пятому делу идут. Он говорит: вы чего, у вас где утилизация? Он прокурору показывает: вы чего творите-то? Прокурор запросил полтора года мне лишения свободы. А адвокат так показал рукой пятерню, то, что я здесь уже отбыл, в Бутырке, – хватит мне.

Ну, результат – шесть месяцев, меня этапировали во Владимир. Всё, на централе, на „Копейке“ я побывал. Всё хорошо, освободился, мне помог отец Сергий, у кого я работал в охране. Он меня встретил, я приехал в Сергиев-Посад, сходили с ним, он мне показал дом, потом начал здесь жить, на этой улице. Спал, бывало, и под кустами – всё бывало.

Потом познакомился с людьми, почему-то сразу я всем понравился. Не знаю, не из-за того, что я жгучий такой по разговорам, но я правда, я ребятам помогаю. В храме меня когда просили, я всегда бесплатно всё делаю. Так вот, живу-выживаю, я не знаю, живу я или выживаю. Мне, если честно, всё нравится, но у меня есть мечта. Я осуществлю её, но пока у меня, конечно, такой возможности нет. Но я расчитываю, что у меня будет такая возможность, а эта мечта моя самая любимая. Вот у меня есть общежитие, комната. Я сейчас живу в общежитии, я снимаю за пять сто, у меня есть сейчас комната, я приезжаю сюда. Но иногда бывает, если я выпью шибко, там не пропускают в таком состоянии.

У меня есть мечта, я вот уже подобрал: Ивановская область либо Владимирская, я хочу какой-нибудь старенький домик купить. Пускай он немножко будет трухлявый, я его подремонтирую, руки-то у меня хорошие – и всё. Найду, а есть такие достойные женщины, которую смогу полюбить. И всё, я думаю, что я свою старость [там проведу]. Я из этого болота [выкарабкаюсь], я понимаю, да, конечно, некрасиво, я пью, небритый… Не бреюсь я почему, если я побреюсь – у меня подати не будет. Ну, это правда – я слово даю.

Я – человек такой, ты, наверное, заметил: я матом не ругаюсь, при ребятах не ругаюсь. Я спокойный человек. Вот тут ситуация была: какой-то залётный крендель с площади трёх вокзалов с ножом напал на ребят. Ну, я вот около чебуречной стоял, я говорю: Паш, смотри, убьют ведь. А они его бить начали ногами, у дороги. Он с ножом подошёл, начал деньги требовать. Я вот сейчас вмешался, подошёл, взял этот нож и в урну кинул. И ребят угомонил, чтобы человеку больно не было. А ведь били жестоко, ногами – нельзя такие вещи делать.

Я всех их люблю, всех до безумия. Мне по барабану: мне хоть украинец, хоть негр, хоть я не знаю кто. Для меня все равны. Я за что свою жизнь люблю? Мне господь дал, значит, я должен любить каждого, я должен каждого уважать. Нет, есть, конечно, в каждой нации плохие люди, я согласен с этим. Но основная часть населения, вот я на паперти не первый год, основная часть населения – очень хорошие люди.

Я на них смотрю, они – я не знаю, как это назвать. Я думаю, там не сердце срабатывает, потому что сердце – это сердце, я думаю, там душа больше. Потому что люди – они как-то доверяются, вот женщина меня одевает постоянно, покупает мне шмотки. Она знает, что я их не пропью, многие деньги дают, они знают, что я выпью, но я же не пропиваю. Я их – в дело, у меня есть комната, которую я оплачиваю.

У меня всё хорошо, я думаю. Я немножечко вылез из этого, вот в каком положении я был год назад и в каком сейчас нахожусь, я вылез. То есть я могу вечером приехать, в комнату спокойно лечь спать. Меня никто не тронет, мне надо искупаться, помыться, я пошёл в душ сходил. Всё, туалет рядом, кухонка есть, всё, пожалуйста – готовь. Холодильник у нас в комнате есть, телевизор есть, а у меня ещё телефончик такой мне подарили с телевизором. Если там, допустим, дядя Саша, пенсионер, он смотрит там какую-то передачу. Он „Звезду“ обычно телеканал смотрит. Я же не буду, правильно, ему говорить там „переключи“? Я свой включаю, раз – и живём, всё, я радуюсь за него. Здесь меня никто не беспокоит.

Меня единственное беспокоит когда иной раз вот, сейчас вот хорошие стали люди работать в метрополитене, с этих месяцев, которые наступили. Прекрасные ребята, они вот не трогают, а были времена, меня те смены-то прямо пшикали в лицо. Я – ни агрессии, ничего, просто сижу. Я кричу, я говорю: а вы спецсредства не имеете права против меня применять! Я просто сижу – п-ш-ш! Это полиция. Ну обидно: за что? Я же ни агрессии, ничего, я сижу спокойно.

Да, я понимаю, что грех, нельзя стрелять. Но я в метро-то не захожу, я сижу-то где, на подати-то рядышком, я не лезу туда. А „доброжелателей“, я смотрю, тут много. А уж сколько оскорбляли: и в спину плевали, и мелочью в лицо кидали мне. Прохожие – такие же люди, как и я.

Только единственное, эти кричат: иди заработай! А я – третья группа инвалидности, у меня полтела нету, у меня вырезали… Я могу показать, если ты мне поверишь… [подтягивает футболку, оголяет спину и показывает огромный шрам, идущий от рёбер к лопаткам]. Из-за туберкулёза, взяли – и вырезали. Это Скорняков, ангела ему Христова, дай ему бог счастья и здоровья. Владимирская центральная больница, хирург Скорняков.

[Заразился я в] Бутырке. А там же фотографировали, когда заходишь, там, раздеваешься догола, они это делают: у меня всё нормально было. Через год после того, что пять месяцев я в Бутырке, месяц на Владимирском централе, на „Копейке“. Всё – через полгода у меня туберкулёз, распад лёгкого. Вот, полтела нет, сейчас живу, по инвалидности пенсию получаю, 8200 платят. Плюс за квартплату ещё вычитают сейчас у меня, двадцать процентов с пенсии забирают. Но, во славу божию, с июля месяца у меня уже будет полная пенсия, то есть у меня уже высчитывать не будут. Вот сейчас последний месяц, который я оплачиваю. И на полгода мне присудили за квартплату, за комнату, я же там не живу…

Это комнату дали мне как детдомовцу по заявлению от государства. Мне же квартиру как детдомовцу положено, а у нас, оказывается, закон – тот, что вот я же с восемьдесят восьмого выписался с детского дома. У нас, если до двадцати семи лет, ты в общей очереди, а в общей очереди – тысяча с лишним. Это раз, плюс самое интересное: когда я работал на стройке, когда я пришёл маляром-штукатуром работать, мне прямо шеф показывал, говорит: вот эта твоя квартира будет. Я был первый, стоял на очереди.

И вот этот вот дефолт, вот эта вся Перестройка – это всё, я потерял и очередь, дом заморозили, потом распродали все эти квартиры. Когда это всё было, в девяносто третьем, в девяносто четвёртом – и я остался без ничего. А так стоял самый первый на очереди. И так до сих пор в общежитии и прописан. В девяностом получил [жилплощадь]. Сначала дали койко-место – комнат не было, на койко-месте жил, а потом как раз вот эти депутаты начались. Я пришёл в Горсовет, там какая-то депутатская комиссия. Я написал заявление, что нуждаюсь в отдельном жилье, потому что мой сосед, Юрий, к нему женщина приходила, ну и как бы он просил меня: погуляй. И мне неудобно – я его тоже понимаю, и мне как бы.

Я написал заявление и где-то, наверное недели за две, за три они рассмотрели. Я помню только комендант пришла мне ключ, дала – всё. Но комнату дали, конечно, стёкол не было, у меня даже линолеума не было. Нет, мне пришлось всё самому, всё самому, я тогда на стройке работал, я потихоньку-помаленьку. Потом я говорю, я дачу обокрал, но меня не посадили, во славу божью. У нас в детдоме помогал всегда Евгений Михалыч Баранов, дай бог ему здоровья, счастья, очень хороший мужик такой, действительно. Он у нас самбо вёл секцию. Очень обалденный мужчина, я его супругу даже знаю, она роды принимала в роддоме. Они меня очень хорошо знают.

Так вот получилось, видишь, судьба, ну теперь потихоньку-помаленьку. Ну не сказать, чтобы я уж опустился, я стараюсь, пытаюсь… И не факт, что я все деньги пропиваю. Я реально людям помогаю, тут ко мне подходят, я двоих домой отправил. Одного в Екатеринбург, одного в Петрозаводск. Просто прямо приехал, билет купил, сажал на поезд. За это меня и прозвали „дед“, дали мне погремуху „дед“. И любят за это, не знаю, ну, во всяком случае, плохого никто не сказал. И себя я не нахваливаю – это что дано, то дано, я не горжусь тем, что есть. То, что мне бог сам дал, тем я и пользуюсь.

Но у меня мечта, я её всё равно осуществлю, я сам себе слово дал. Я не буду здесь на старости лет, ну просто не буду. Не потому что я себя люблю, я люблю природу, честно, я люблю природу. Ну, можешь себе представить: вот ты просыпаешься утром, не видишь этого асфальта и идёшь прямо босиком куда-нибудь на озеро, с удочкой сел, пару карасиков вытащил. Домой пришёл, уже жизнь задалась, а если какую-то кухарочку-то – это вообще рай. [Смеётся].

Так вот живу, мне везёт, вот честно: мне в жизни повезло, я не знаю, почему. Я считаю, что мама, мама – она же всегда где-то рядом. У меня чувство такое, что она как будто смотрит на меня или рядом, руководит мной. Потому что она меня когда просила: ты прости меня. – Мама, что, ну за что? Ну, во-первых, тогда эти коммунистические времена [были], ну что, ну выпивала женщина… И что, и надо было из семьи забирать? Что, нас старшие братья не могли воспитывать с Юркой? Могли же, видишь как, а с другой стороны, может, у меня такого воспитания не было бы.

– Тебе понравилось воспитание в детском доме?

– Да, мне очень понравилось. Но единственное, что, у нас проблемы были какие. Как объяснить, ну, как вот в армии дедовщина, только там не дедовщина, а надо было всегда держаться там… Допустим, есть друг какой-то, старшеклассник поближе, да? То есть и тебя в обиду не дадут, и ты, если чего, можешь помочь. Ну бывало: и дрались, и из-за девчонок-то – о-о-о, всё бывало. Нет, поддержка ко всем ребятам была, у нас не было такого беспредела. У нас всё мягко всегда. Допустим, у меня был Алешка Васильев, друг, с Карабаново Владимирской области – вот я с ним дружил. Рига Сашка…

А вот Романов, Берестнев, Циганков – ну не так, это шушера была такая, знаешь? Которые могли – с тобой играют в поддавки, мелочь выиграл, а они же её у тебя потом ночью и своруют. Ну и такие пассажиры были…

А вот есть ребята, которые там спортсмены, Олешка – он всегда хоккеем [занимался], я благодаря ему научился на коньках ездить. Да, нам тогда какие-то спонсоры подарили две пары „Сальво“ коньков. Ну тогда „Сальво“ – это ж вообще, это шедевр! Восемьдесят шестой, восемьдесят седьмой год – „Сальво“ коньки. Меня Олег обучал кататься, я задом шёл, всё падал. Но научил – в хоккей начал играть, заинтересовался футболом, вот так и жили.

Я на велосипеде научился знаешь когда ездить? В пятом классе – у нас не было велосипедов, не было их в детдоме. У нас спортивных костюмов не было, как сейчас одевают, обувают. У нас не было этого ничего, у нас были брюки, допустим, у меня тридцать четвёртый номер был, да? В смысле, по номеру заходишь когда. У нас в пятницу был банный день, там на полочке тридцать четыре – моя цифра, берёшь вещи и идёшь в баню мыться.

Так у нас переходили эти всякие брюки, джинсов тогда не было, у нас были брюки такие – х/б. Ну, мы все друг на друга были похожи – и одинаковые рубашки. Вон по улице банда детдомовских идёт – чёлка, дальше всё лысое было. На рынок когда приходили, бабушка там одна седая сидела, семечками торговала, она нам всегда каждому – стаканчик. И всегда насыпала нам бесплатно, нас любила. А мы ей всегда яблоки носили, с нашего сада, у нас сад свой. То есть бартер по тем временам.

Ну, как, мы ж не воровали – мы ж свои отдавали. И она семечек – каждому по стакану, идём, хрюкаем… Потом бычки бегали собирали. Пакеты возьмём, курить же нет денег, окурков наберём в пакет и прятали в огородике, чтобы старшеклассники не видели, а то – оплеуху. Так у нас было… Они курили: [им можно было], а мелким – нет. Это строго было. Ну, потом, конечно, подрастали.

На Пасху убежим на кладбище, яичек наворуем, конфет – сидим, в комнате делим. У кого чего, ну, стыдились… Вот я говорю: мне нравится, господь создал меня, я не знаю почему, но мне нравится. Я люблю его, вот я знаю, что он смотрит там оттуда. Но я не делаю лишних движений, которых нельзя делать. И самое интересное, что я ребятам всегда говорю: вы представляете, я с две тысячи четвёртого года здесь тусуюсь на районе и ни разу ни у кого ничего не украл. Представляешь, ни разу не украл ни у кого.

Но те, кто это делает, долго они в этом районе не проживают. Либо бегут сами от себя, либо их наказывают. В моих вот случаях, я сколько знаю, они сами себя наказывают. Мне не надо прятаться ни от милиции, ни от кого. Я спокоен, надо паспорт – я сейчас вот пойду, он у меня в магазине лежит, в сейфе. Я же уже два потерял здесь, ну как, с теми выпил, те и [украли]

Пожалуйста, на площади трёх вокзалов покупают.

Три [тысячи], как я слышал, – это если московская прописка, а если там какая-то другая – тыщу. А у меня спёрли СНИЛС, паспорт, ИНН, этот страховой-медицинский, но я всё восстановил, и у меня вон всё в сейфе лежит. Вот, у меня карточка сбербанковская, я же пенсию получаю по карточке, пенсионное удостоверение, вон у меня всё лежит, вон – магазин…

– А вообще, что касается ментов, они часто как-то придираются или несправедливо относятся, обижают?

– Да нет, я бы не сказал, чтобы обижали. Ну, я их тоже понимаю: вот я, допустим, на подати сижу, я же понимаю, что с них тоже спрашивают, правильно? Чтоб порядок был, нельзя же это, правильно? С них также спрашивают, с обычных рядовых – как в армии. Идёт начальник, увидел – я сижу… Был один, который мне пшикал, действительно, он пшикал ни за что вообще. Видно, либо я ему надоел, либо кандидаты такие ходят, знаешь, судят. Без меня меня женили, то есть в своём уме он меня осудил. К нему „доброжелатель“ подходит и говорит: а у вас сидят там, попрошайничают. И всё – ребята летят…

Да, я грешный, но я по-своему грешный. Я в смысле того, что нет у меня грехов, мне не надо прятаться ни от милиции, ни от вот которых здесь, на улице, ни от метрополитена. Мне не надо бояться, я не боюсь – я не оборачиваюсь. Я живу своей жизнью и никому не мешаю. Да, я согласен, на паперти, конечно. Некоторые: вот, типа, мы работаем, а он – сидит. Но, ребята, исходите из того, что я – инвалид. Это первое, второе: по моей справке меня ни на одну работу не берут. Вот как в две тысячи седьмом мне вырезали – меня реально не берут.