полная версия

полная версия80 лет Центрально-Азиатской экспедиции Н. К. Рериха. Материалы Международной научно-общественной конференции. 2008

Исследования рисунков грота древнего астрономического комплекса Ак-Баур привели меня к расшифровке большинства из них (соответствующая статья готовится к печати). Согласно этой расшифровке, вся роспись, состоящая из более 70 едва сохранившихся рисунков различной формы и размеров, представляет собой изображения созвездий, расположенные в определенном порядке. Центральная часть росписи представляет собой изображения астеризмов зодиакальных созвездий. Иначе говоря, там изображен древний Зодиак, причем с явным обновлением, что свидетельствует о необходимости его дальнейшего изучения.

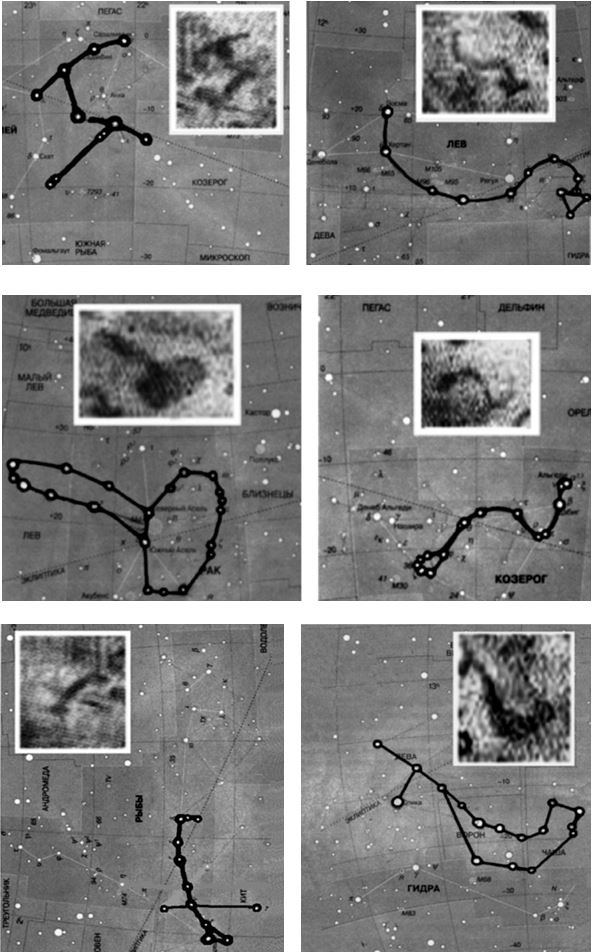

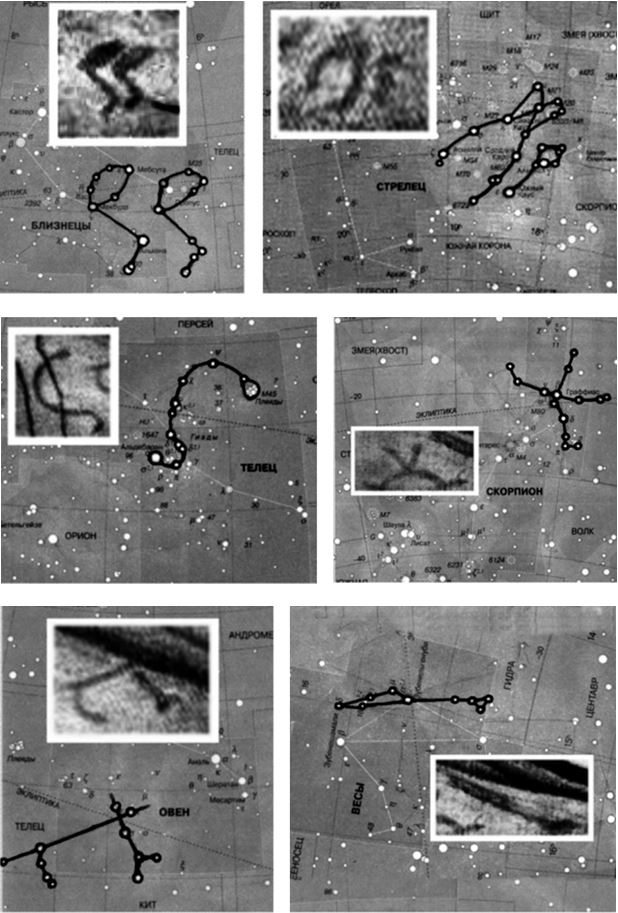

Вполне естественно, что была предпринята попытка расшифровать знаки на картине таким же методом, т. е. рассматривая их как астеризмы и отыскивая их место среди звезд на карте звездного неба. В первую очередь поиск аналогий был проведен среди изображений зодиакальных созвездий. Несмотря на некоторую нечеткость отдельных знаков, поиск привел к успешному раскрытию этих знаков. Оказалось, что на картине с большой вероятностью представлены изображения астеризмов всех 12 зодиакальных созвездий (рис. 3–7). В отличие от росписи в гроте Ак-Баура, здесь изображены только зодиакальные астеризмы, если не считать несколько мелких специальных значков, значение которых пока неясно.

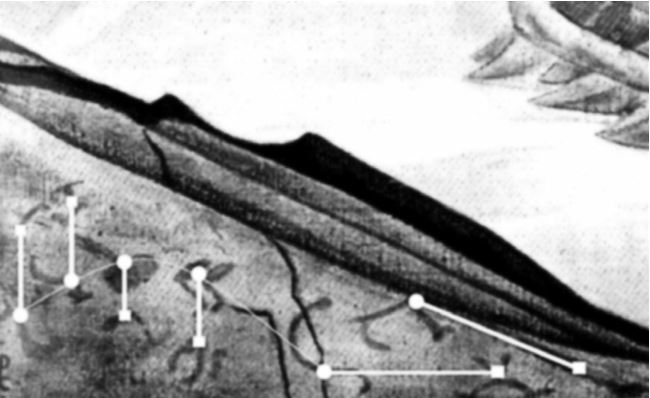

Да, на картине Н.К.Рериха изображен древний Зодиак! Возможно, что это единственный в своем роде Зодиак, хотя бы потому, что среди древних зодиаков, наверное, нет двух одинаковых. Особенность его в том, что он представлен не символами, а рисунками зодиакальных созвездий, так же как и Зодиак Ак-Баура, но построен он совершенно иначе. Если соединить диаметрально расположенные астеризмы линиями, обозначив кружочками путь точки весеннего равноденствия, то мы увидим наглядную картину и особенности построения этого Зодиака. (рис. 15). Он не круговой и не линейный, т. е. изображения зодиакальных астеризмов расположены на плите не по замкнутому кругу и не в одну линию, как, например, в Ак-Бауре от пола к потолку грота. В этом Зодиаке зафиксировано положение этих диаметров относительно сторон света в эпохи пребывания прецессионной точки весеннего равноденствия в соответствующих знаках Зодиака.

Необходимо иметь в виду, что древний Зодиак не есть гороскоп, фиксирующий положение светил на какой-то исторический момент. Древний Зодиак – это звездная летопись, которая может охватывать огромные периоды времени. Изучение расположения диаметров, соединяющих противоположные знаки Зодиака: Дева – Рыбы, Лев – Водолей и Рак – Козерог, Близнецы – Стрелец, а также Телец – Скорпион и Овен – Весы – позволяет предположить, что подобное расположение имело место когда-то в прошлом в истории Земли.

Не вдаваясь в дальнейшие подробности, можно смело сказать: это древний, уникальный Зодиак. И нет сомнения, что изображение его действительно существует где-то на каменных плитах, потому что придумать такое специально для картины просто невозможно. Я не берусь строить предположения на счет действительной истории появления его на картине. Знал ли Николай Константинович скрытый смысл этих знаков или просто скопировал их со скальной плиты. Существует ли этот Зодиак на берегу озера, или он таится где-то под карнизом, в гроте, в пещере? Все возможно. Одно ясно, что в нем еще скрыта большая тайна. Мы хорошо знаем, что в картинах Рериха ни одна деталь не наносилась случайно. Если сейчас расшифрованы сами знаки Зодиака, то особенность его построения оставляет его по-прежнему загадочным и дает почву для дальнейших размышлений и исследований. Достойная тема и задача для архео- и палеоастрономов.

Примечательно, что астеризмы Близнецов здесь и в Ак-Бауре изображены парами одинаковых фигур. Очень существенное и значительное свидетельство. Во-первых, это еще раз говорит об общих традициях астрономов Ак-Баура и Сиккима. Во-вторых, из этого можно сделать заключение, что сокровенный смысл, заложенный древними Посвященными в символы Зодиака, был

Рис. 3–7. Графические изображения астеризмов, которые находятся на картине Н.К.Рериха

Рис. 8. Древний Зодиак, воспроизведенный Н.К.Рерихом. Диаметрально расположенные астеризмы соединены на иллюстрации линиями. Кружочки обозначают путь точки весеннего равноденствия

известен астрономам Ак-Баура и Сиккима. Или же они были руководимы Посвященными тех времен. В подтверждение этого предположения можно привести слова Е.П.Блаватской из «Тайной Доктрины», где она, комментируя труды ученых-востоковедов, замечает: «…но это ничего не отнимает от славы древних индусских астрономов, которые все были Посвященными» [4, с. 627].

Оба Зодиака являются настоящим свидетельством глубоких знаний древних астрономов Алтая и Гималаев. И не исключено, что на огромных пространствах между ними, где-то в горах, могут еще быть подобные им древние изображения.

Какова же древность этого Зодиака? Это один из главных вопросов при подобных исследованиях. Нужно сказать, что особенности построения зодиака могут помочь в этом вопросе. Например, Зодиак Ак-Баура начинается от пола грота астеризмом Близнецов и продолжается вверх по стене к потолку, и логично было предположить, что Близнецы были зодиакальным созвездием, в котором находилась прецессионная точка весеннего равноденствия на момент создания зодиака. Это позволяет определить его древность около 7 тысяч лет. В изображении могут быть специальные указатели и значки. Так, в зодиаке с картины Рериха таким указателем, предположительно, служит трещина на плите, которая своим отогнутым острым концом указывает также на Близнецов. И можно думать, что творили те и другие астрономы в одну историческую эпоху. Схожий стиль изображений астеризмов, одинаковая схема построения Зодиака из диаметральных пар астеризмов – все это говорит о том, что древность Зодиака озера Юм Дзо в Сиккиме может быть сопоставима с древностью Зодиака Ак-Баура и также составляет около 7 тысяч лет.

О древности культуры Центральной Азии у Н.К.Рериха есть такое замечание: «И еще подробность, связующая Восток и Запад. Помните ли Турфанскую Матерь Мира с младенцем? Среди Азии, может быть, несториане или манихеи оставили этот облик. Или, вернее, этот облик остался претворенным от времен гораздо более древних. Кали или Гуаньинь – кто знает, сколько им веков? За ними скрываются жена и змий. Древность этого символа уже неисчислима. Не к библейской странице, не к символам каббалы ведет этот облик. Несуществующие материки уже сложили красоту Матери Мира – этой светоносной материи. Только невежество толкует о незнании древности» [6, с. 73].

Оба Зодиака сделаны в традиции одной школы древних астрономов или одного народа, к которому принадлежали эти школы. Вполне возможно, что в древние времена народы из северной Индии, в периоды великих переселений, шли через Азию на Запад. Они могли задерживаться и оседать на долгие века в местах, благоприятных для проживания. Одним из таких мест стали предгорья Алтая, в том числе урочище Ак-Баур. Но уходили в дальний путь из Индии, конечно же, не все. Часть этих народов осталась на своей родине, и мы видим следы их творчества. Поэтому можно уверенно сказать, что оба Зодиака есть яркое подтверждение мыслей Н.К.Рериха о великих переселениях народов с Востока на Запад.

Удивительная картина Н.К.Рериха! Она дышит древнейшей правдой истории Земли и Человека. Человека, идущего высоким духовным путем. Во все времена были такие люди. Зодиак же на картине хранит в себе знания об очень давних событиях нашей планеты. Мы еще до конца не знаем, какую глубину знаний скрывают эти хотя и расшифрованные, но по-прежнему хранящие тайну знаки. Ведь они нанесены на поверхность скалы древними Посвященными, нанесены для сохранения знаний. Перенесены же они на полотно картины Великим Мастером, перенесены для передачи этих знаний. Значит, время пришло.

Вся картина в целом предстает в потрясающей силе языка древних символов. Картина-символ! Н.А.Уранов в своей книге «Жемчуг исканий» так пишет о ней: «Вулкан страсти постепенно восходящими циклами <…> зажат волей Aдепта совершенно. Чаша победного опыта накоплена и теперь будет вознесена, то есть последний подвиг освобождает победителя от необходимости дальнейших воплощений на Земле и дает ему право перехода на следующую ступень космической эволюции – следующий мир на лестнице семи планет.

Корень, воткнутый в землю, дал чудесный цветок духовного подвига, завершающего подготовительные спирали.

В картине, в подвиге Нагарджуны, воплощен идеал успешной эволюции человечества на нашей планете» [7, 413].

Литература1. Рерих Н.К. Алтай – Гималаи. М.: Сфера, 1999.

2. Рерих Ю.Н. По тропам Срединной Азии. Самара: Агни, 1994.

3. Рерих Ю.Н. Кочевники Хор-па: Открытие «звериного стиля» // Вокруг света. 1972. № 4. Перевод с английского М.Дроздовой

4. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Т. 2. Минск: Лотаць, 1997.

5. Рерих Н.К. Сердце Азии. Алматы, 2007.

6. Рерих Н.К. Алтай – Гималаи. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2003.

7. Уранов Н.А. Жемчуг исканий: Ментограммы. 1956–1981. Рига: Мир Огненный, 1996.

А.Н.Хохлов,

кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, Москва

Н.К.РЕРИХ С СЕМЬЕЙ В СИНЬЦЗЯНЕ В 1925–1926 годах. (ПО МАТЕРИАЛАМ АВП РФ)

О Николае Константиновиче Рерихе (1874–1947) существует огромная литература на русском языке благодаря регулярным публикациям Международного Центра-Музея имени Н.К.Рериха в Москве [1]. Однако до сего времени обращение отечественных исследователей – биографов жизни и творчества русского художника к материалам ведомственных архивов было довольно ограниченным. Между тем работа в Архиве внешней политики Российской Федерации (АВП РФ), находящегося в ведении Министерства Иностранных дел, убеждает в наличии в данном архивохранилище ряда ценных и интересных документов, связанных с пребыванием Н.К.Рериха и членов его семьи в Синьцзяне, Монголии и Северо-Восточном Китае в 20–30 годы XX века.

Первые контакты Н.К.Рериха с местными властями Синьцзяна в 1925–1926 годах поначалу оказались неблагоприятными для него как в личном, так и творческом плане. Это видно из материалов, касающихся посещения им г. Хотана, куда он прибыл с семьей в середине октября 1925 года из Ладака. Внешне любезное (с соблюдением китайских церемоний), но по существу показное гостеприимство со стороны местного правителя-даотая по фамилии Ма с течением времени сменилось противоправными действиями: власти не только не признали предъявленного путешественником китайского паспорта, но и запретили ему заниматься рисованием (написанием этюдов), лишив таким образом его возможности заниматься своим обычным делом, столь необходимым для успешной работы возглавляемой им научной экспедиции. Препятствия, чинимые местными властями его научным изысканиям, в сочетании с жестким полицейским надзором, установленным над всеми членами экспедиции, побудили известного художника-путешественника, приехавшего сюда с женой и взрослым сыном, обратиться за помощью к советскому консулу в Кашгаре М.Ф.Думпису с просьбой отправить его деловые телеграммы в Париж и Нью-Йорк. Чтобы лучше представить характер тогдашних взаимоотношений Н.К.Рериха с местными китайскими властями, достаточно обратиться к приводимым ниже архивным документам:

1. Н.К.Рерих – генконсулу СССР в Кашгаре [М.Ф.Думпису] (6 декабря 1925 г., Кашгар)

«Уважаемый г-н консул, Из прилагаемых телеграмм Вы уже могли увидеть, что наша экспедиция, о которой Вы могли слышать, терпит притеснения со стороны китайских властей Хотана. Экспедиция организована американскими художественными учреждениями с целью зафиксирования художественных сокровищ Азии, а между тем власти Хотана воспретили мне писать этюды.

Мы уверены, что во имя культурной цели экспедиции Вы не откажете в своем просвещенном содействии. Не найдете ли возможным сообщить [об этом][24] соответственно и властям Урумчи, а также послать прилагаемые телеграммы по назначению через Москву. Буду рад получить от Вас извещение и немедленно возместить стоимость телеграмм. Недавно Америка дружелюбно устраивала выставку [работ] художников СССР, и я знаю, что всякое культурное начинание, как и наша экспедиция, вызовет Ваше дружеское участие. Такая защита международных культурных интересов дает мне возможность выразить Вам благодарность от лица американских учреждений.

С искренним приветом Н.Рерих.

P.S. Не доверяю качеству [работы] здешней почты, так как письма, видимо, пропадают.

Адрес: Николай Константинович Рерих, Хотан» [2, л. 41].

2. Н.К.Рерих – посланнику Китайской Республики в Париже (перевод с английского секретаря Генконсульства СССР в Кашгаре Киселева)

«Китайское посольство, Его Превосходительству китайскому посланнику, улица де Бабилон, Париж.

С сожалением уведомляю, что паспорт, выданный Вашим Превосходительством проф. Рериху, не признается местными китайскими властями Хотана, которые отказываются считаться с ним и запрещают производство работ экспедиции. Пожалуйста, попросите по телеграфу генерал-губернатора Китайского Туркестана и Пекин немедленно телеграфом отдать соответствующие распоряжения хотанским властям. Ввиду того, что экспедиция финансируется американскими научными учреждениями, я одновременно уведомляю об этом Вашингтон.

Рерих

Отправитель: проф. Рерих, Хотан, Синьцзян, Китай» [2, л. 42].

3. Телеграмма Н.К.Рериха китайскому посланнику в Нью-Йорке (перевод с английского секретаря Генконсульства СССР в Кашгаре Киселева)

«Пожалуйста, попросите Государственный Департамент в Вашингтоне телеграфировать американскому посланнику в Пекине, что местные власти Хотана запретили производство художественных работ экспедиции. Они говорят, что не имеют никаких распоряжений из Пекина относительно [нашей] экспедиции. Паспорт, выданный по распоряжению Пекинского Министерства по иностранным делам китайским посланником в Париже, не рассматривается [ими] достаточным. Пожалуйста, попросите американского посланника [в Пекине] принять немедленные меры. Телеграфное сообщение возможно только через Британское Консульство в Кашгаре. Рерих.

Отправитель: проф. Рерих, Хотан, Синьцзян, Китай» [2, л. 43].

4. Генконсул СССР в Кашгаре М.Ф.Думпис – Уполномоченному НКИД в Узбекистане Знаменскому и Зав. Отделом Среднего Востока НКИД В.М.Цукерману (6 декабря 1925 г.)

«Посылая при сем две телеграммы профессора-художника Н.Рериха, прошу таковые сдать или на телеграф либо на радио, а квитанции выслать мне. Деньги за передачу [телеграмм] я вышлю Вам по получении квитанций.

Кроме того, посылаю Вам копию письма Н.Рериха, адресованного мне, и переводы указанных выше [двух] телеграмм» [2, л. 40].

Особенно интересным документом в этой переписке представляется сообщение Генконсула в Кашгаре М.Ф.Думписа Зав. Отделом Среднего Востока НКИД В.М.Цукерману (5 апреля 1926 г.).

«Рерих выехал в Урумчи 5 февраля 1926 г. В его экспедиции участвуют также и его сын и жена. Сын [Юрий Николаевич], судя по тем разговорам, которые я имел с ним, – образованный парень: он владеет многими восточными языками (китайским, монгольским, тибетским, фарси, индустани и санскритским) и тремя европейскими как практически, так и литературно. По его словам, практически он владеет хуже, чем письменно, исключая тибетский язык, которым он владеет прекрасно, что составляет большую редкость. Во время экспедиции он вел весьма обширные наблюдения в Индии и собирал всевозможные сведения о Тибете.

Разрешение на поездку в Урумчи Рериху удалось получить при содействии английского консула.

В Кашгаре [Н.К.] Рерих был недолго – около недели. Здесь ему не было разрешено что-либо делать [как художнику]. По его словам, в Кашгаре он был окружен двойным шпионажем, с одной стороны, – китайским, а с другой стороны, – английским» [3, л. 43].

О пребывании Н.К.Рериха и его семьи в Синьцзяне сообщают и записи в дневнике генконсула СССР в Урумчи А.Е.Быстрова, сумевшего привлечь Николая Константиновича к установке перед зданием советского генерального консульства памятника В.И.Ленину на постаменте, выполненном по рисунку, предложенному русским художником.

Чтобы лучше представить характер контактов советского дипломата с Н.К.Рерихом, приведем ниже несколько пассажей из упомянутого дневника:

«21 апреля 1926 г. <…> Прибыл из Москвы заказанный на средства сотрудников Генконсульства памятник Ленину. Решено поставить его на площадке перед зданием консульства. Жаль не пришло одновременно [со скульптурой] и проекта [ее] установки. Так как в момент получения бюста [В.И.Ленина] у меня был художник Рерих, я просил его составить несколько проектов для пьедестала. Рерих с удовольствием отозвался на это и обещал завтра же изготовить несколько проектов <…> 22 апреля <…> Сегодня на выбранном месте против здания Генконсульства произвел закладку памятника В.И.Ленину. Пьедесталом [по рисунку Н.К.Рериха] будет служить усеченная пирамида, что будет выглядеть массивней и красивей. На этом же месте [уже] начали разбивать маленький скверик и цветник <…>

Художник Рерих, приходивший за справками [относительно поездки в Москву], сообщил <…> пришедший в Урумчи монгольский лама сообщил [ему], что при следовании его из Тибета ему навстречу попался в двух переходах от г. Синина в направлении к Тибету [индийский революционер] Протап Махендра с конвоем в несколько человек. Протап Махендра, по его словам, двигается в Тибет <…>

30 апреля <…> Во избежание [повторного] обыска художник Рерих принес мне сегодня свой дневник с просьбой сохранить его до его отъезда [из Урумчи]» [4, л. 77–78].

О последующих контактах с Н.К.Рерихом свидетельствует запись А.Е.Быстрова в дневнике от 6 мая: «Приходил Рерих. Вели беседы на разные темы. На днях Рерих согласно телеграмме т. Чичерина получает транзитную визу и выезжает в Москву.

Считаю, что ему необходимо быть в НКИД <…> Он имеет массу интересных материалов, [взятых] из своих путешествий по Индии и Малому Тибету. Главное – это его связь с «махатмами» (духовными наставниками. – А.Х.). Может быть, я ошибаюсь, но от сказанных людей он имеет директивы для разговоров в Москве.

Несколько раз я встречался с Рерихом и говорил с ним на разные темы, но он всегда сводил разговоры на то, что как было бы хорошо объединить буддийский мир с Советской Россией, что этому помогут «махатмы» и т. д. Кроме всего [сказанного], по его разговорам видно, что [сейчас] идет большая работа по объединению монголов всех районов в одно целое для создания Великой Монголии, начиная от Забайкалья до Хотана в эту сторону и до Тибета <…> Такая работа, по имеющимся у меня [некоторым] сведениям, правда, не проверенным, производится и здесь, но очень осторожно, так как местные монголы запуганы и боятся китайских властей <…> но все же по Синьцзяну ходит целый ряд лам, высказывающих пророчества, по которым якобы пришло время объединения [всех] монголов.

Рерих выезжает в Москву 8 мая» [4, л. 88–89].

Пребывание Н.К.Рериха в Урумчи ознаменовалось регистрацией им в советском Генконсульстве 8 мая 1926 года, перед отъездом в Москву, завещания относительно судьбы своего многообразного художественного наследия. Об этом свидетельствует нижеследующая выписка из «Книги духовных завещаний» советского дипломатического представительства:

«1926 г. восьмого мая явился в Генконсульство СССР в Урумчи известный художник Николай Константинович Рерих и предъявил для внесения в консульскую книгу нижеследующее духовное завещание, собственноручно им подписанное и содержащее его волю: 8 мая 1926 г. г. Урумчи. Настоящим завещаю все мое имущество, картины, литературные права, паи американских корпораций в пожизненное пользование жене моей Елене Ивановне Рерих. После же ее все указанное имущество завещаю Всесоюзной Коммунистической партии. Единственная просьба, чтобы предметам искусства было дано должное место, соответствующее высоким задачам коммунизма. Этим завещанием отменяются все [мои распоряжения], ранее написанные. Прошу Г.В.Чичерина, И.В.Сталина и А.Е.Быстрова, или кого они укажут, распорядиться [в соответствии] с настоящим завещанием.

Художник Николай Рерих.

Собственноручная подпись художника Николая Рериха совершена в нашем присутствии: драгоман Генконсульства в Урумчи А.Зинькевич, делопроизводитель Генконсульства СССР в Урумчи З.Яковлева.

Вышеизложенный список с подлинным духовным завещанием гражданина Рериха и с копией, выданной на руки завещателю, верен.

Копию духовного завещания получил Николай Рерих.

Секретарь Генконсульства СССР в Урумчи П.Плотников» [5, л. 17]. После оформления нового завещания относительно своего художественного наследия Н.К.Рерих вместе с сопровождающими его лицами выехал из Урумчи в СССР, о чем свидетельствует запись в дневнике А.Е.Быстрова от 8 мая 1926 г.: «Выехал в Москву художник Рерих с женой, сыном, тибетским ламой и мальчиком-тибетцем» [6, л. 90]. Из других документов советского консульства в Урумчи, касающихся пребывания Н.К.Рериха и его сопровождающих лиц, интересна выписка из «Книги местных виз» от 9 мая 1926 г., содержащая сведения о художнике и членах его семьи с указанием рода занятий, степени родства и возраста. Так, в визе Н.К.Рериха (№ 395025), срок которой истекал 1 июля 1926 года указаны год рождения художника (1874) и звание академика. В визе жены художника, Рерих Елены Ивановны, указан ее возраст – 47 лет, а у сына художника, Юрия Николаевича, возраст – 24 года и ученая степень – магистр индийской словесности [7].

Что касается мальчика, находившегося при Н.К.Рерихе, в его визе был указан возраст, имя (Ромзан Кошаль) и то, что он «ладакец» (уроженец Ладака), а не тибетец.

В китайском паспорте, выданном властями Синьцзяна Н.К.Рериху несколько позднее (13 мая 1926 года), написано, что он едет в Америку через Москву.

О последующих контактах Н.К.Рериха с советскими дипломатами в Москве позволяет судить письмо наркома иностранных дел Г.В.Чичерина, отправленное им 13 июня 1926 года В.М.Молотову (с копиями членам Политбюро и членам Коллегии НКИД):

«Приехавший в Москву художник Рерих, большой знаток буддизма, только что объехал значительную часть Тибета и китайского Туркестана. Он проник также в некоторые области северной Индии. Там имеются буддийские общины, отвергающие официальный ламаизм [буддизм] и стоящие на точке зрения первоначального учения Будды с его примитивным потребительским коммунизмом. Это способствует их симпатии к коммунистической программе и к СССР. Данное обстоятельство связывается с их борьбой против поддерживающих ламаизм официальных верхов буддийских государств.

Эти буддийские общины поручили Рериху возложить на гробницу Владимира Ильича [Ленина] небольшой ящик с землей того места, откуда происходил Будда. Рерих привез этот ящик и спрашивает, что с ним делать. Он предлагает передать его в Институт Ленина. Кроме того, эти буддийские общины прислали письма с приветствиями Советскому государству. В этих приветствиях они выдвигают мысль о всемирном союзе между буддизмом и коммунизмом. Рерих предлагает передать эти письма также в Институт Ленина.

Предлагаю переводы этих двух писем. Если бы с нашей точки зрения было признано допустимым опубликование этих писем, то нужно будет выяснить у Рериха, возможно ли это с конспиративной точки зрения ввиду крайне деспотических методов английских властей в этих местах» [13].

Чтобы помочь Н.К.Рериху благополучно вернуться в Индию через Монголию, руководство НКИД 28 февраля 1927 года обратилось к правительству МНР с вербальной нотой следующего содержания: «Полномочное представительство Союза ССР просит почтенное Министерство иностранных дел не отказать в любезности в выдаче охранной грамоты академику Рериху Николаю Константиновичу с супругой и сыном Юрием Николаевичем Рерихом на право беспрепятственного перехода границы Монгольской Народной Республики в пограничном пункте Юм-Бэйсэ и провоза без досмотра всего имущества художественно-археологической экспедиции Н.К.Рериха, в том числе экспедиционного оружия и валюты в размере 25 тысяч мексиканских долларов, необходимых для продолжения работы экспедиции за пределами Монгольской Народной Республики» [9].