Полная версия

Мировая история

Так закончилась гражданская война. Октавиан вернулся, чтобы стать консулом. У него на руках находились все карты, и он рассудительно повременил их раскрывать, предоставив противникам возможность признать свою силу. В 27 году до н. э. Октавиан осуществил то, что сам же назвал восстановлением республики при полной поддержке сената, республиканское членство в котором, выхолощенное и ослабленное в ходе гражданской войны и гонений, он уладил к своему фактическому первенству в нем с тщательным выполнением формальностей. За фасадом республиканского благочестия он возродил полноту власти на уровне своего двоюродного деда. Он стал императором только на том основании, что командовал войсками пограничных провинций – но именно там располагалась большая часть римских легионов. По мере того как ветераны его войска и армии его двоюродного деда возвращались со службы домой, их должным образом обеспечивали земельным наделом и соответственно награждали за заслуги. Срок его нахождения в кресле консула продляли из года в год, а в 27 году до н. э. ему присвоили почетный титул Август, с которым он вошел в историю. В Риме тем не менее его формально и обычно называли по семейному имени или обращались как к princeps – первому среди граждан.

Шли годы, а власть Августа только укреплялась. Сенат наделил его правом на вмешательство в дела тех провинций, которыми он формально управлял (то есть там, где не было никакой потребности в размещении гарнизонов римской армии). Все проголосовали за предоставление ему полномочий трибуна. Его особый статус укрепился и получил формальное признание с присвоением ему звания dignitas, как римляне назвали его; он восседал между двумя консулами после его отставки с того поста в 23 году до н. э., и его предложения в первую очередь рассматривались на заседаниях сената. В довершение всего в 12 году до н. э. он становится главным жрецом – pontifex maximus, – главой официального культа, каким был его двоюродный дед. Формальности республики с их всеобщими выборами и выборами состава сената сохранялись, но Август сам называл, кого и куда следует избирать.

Политической действительностью, замаскированной с помощью такого верховенства, предусматривалось восхождение к господству в кругах правящего класса мужчин, обязанных своим положением цезарю. Но представителям новых элит нельзя было позволить вести себя так, как вели себя представители элит прежних. Относящийся к эпохе Августа доброжелательный деспотизм послужил упорядочению провинциального управления и армии, посредством передачи их в руки послушных людей, чей труд оплачивался за счет казны. Свою роль при этом сыграло к тому же сознательное возвращение к жизни республиканских традиций и праздников. Относящееся к эпохе Августа правительство проявляло большую заботу по поводу нравственного возрождения народа; добродетели Древнего Рима в глазах многих вроде бы оживали снова. Поэта Овидия, воспевавшего удовольствия и любовь, из-за несоответствия пропагандируемых им идеалов любви официальной политике императора Августа в отношении семьи и брака сослали из Рима в Западное Причерноморье, где он провел последние годы жизни. Если к такому официальному аскетизму добавить мир, сохранявшийся практически весь период правления Августа, и великие, притягивающие взор памятники римских архитекторов и инженеров, то заслуженная репутация, относящаяся к эпохе Августа, едва ли вызовет удивление. После кончины Августа в 14 году н. э. его стали обожествлять точно так же, как Юлия Цезаря.

Август хотел, чтобы ему на смену пришел кто-либо из членов его собственного рода. Притом что он уважал республиканские формальности (и эти формальности все чтили с завидной последовательностью), Римская республика превратилась в настоящую монархию. Этот факт наглядно продемонстрировала череда сменявших друг друга пяти членов той же семьи. Единственным ребенком Августа была дочь; его прямым преемником числился приемный сын Тиберий, рожденный его дочерью от одного из трех мужей. Последним из его правивших потомков был Нерон, умерший в 68 году н. э.

Правителям классического мира обычно доставалась нелегкая жизнь. Кое-кто из римских императоров приказывал устанавливать большие зеркала в углах коридоров их дворцов так, чтобы потенциальные убийцы не могли проникнуть через эти коридоры. Сам Тиберий вряд ли умер естественной смертью, и все четыре его преемника погибли от рук наемных убийц. Этот факт представляется важным свидетельством слабости плебейского происхождения Августа. Оно служило источником многочисленных булавочных уколов вельмож сената, который формально продолжал назначать первых магистратов, а также поводов для интриг и заговоров при дворе и в доме императора. И все-таки у сената не оставалось ни малейшей надежды на возвращение власти, так как единственной основой власти всегда служили военные. Если в центре возникал беспорядок, то окончательное решение принимали военачальники. Так произошло во время первой большой вспышки гражданской войны, потрясшей империю в 69 году н. э. – в Год четырех императоров, из которых выделился центурион Веспасиан, бывший далеко не аристократом. Первая магистратура уплыла из рук великих римских семей.

Когда младшего сына Веспасиана убили в 96 году н. э., о его внезапно возвысившемся роде все забыли. Его преемником стал пожилой сенатор Нерва. Он решил проблему наследования, отказавшись от попыток обеспечения естественной династической преемственности. Вместо этого он официально оформил практику усыновления, к которой шел Август. В результате к власти по очереди пришли четыре императора: Траян, Адриан, Антонин Пий и Марк Аврелий, подарившие империи сотню лет достойного правления; этому периоду присвоили (в честь третьего из них) название эпоха Антонинов. Все эти императоры происходили из семей с провинциальными корнями; они послужили доказательством той степени, до которой империя была космополитической в действительности, структурой постэллинского мира Запада, а не просто достоянием, порожденным итальянцами. Усыновление облегчило поиск кандидатов, на которых могли согласиться военачальники, руководители провинций и члены сената, но этот Золотой век закончился с возвратом к принципу родового наследования с императора Коммода, приходившегося сыном Марку Аврелию. Его убили в 192 году н. э. Подобное случилось в 69 году н. э., когда на следующий год на арену вышли четыре императора, поддержанные собственными армиями. В конечном счете верх одержала Иллирийская армия, навязавшая своего полководца. Очередного и последующих императоров тоже назначали военные; впереди ждали тяжкие времена.

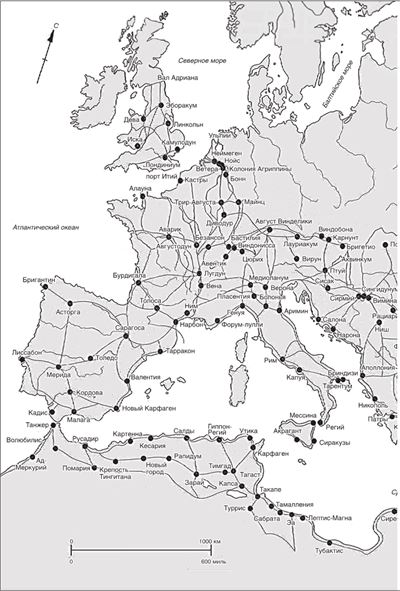

К этому времени римские императоры правили подданными на много большей территории, чем та, которой располагал цезарь Август. На севере Гай Юлий Цезарь провел разведку территории Британии и Германии, при этом границу провел по Галлии с каналом Ла-Манш и Рейну. Август вошел на территорию Германии и также поднялся по Дунаю с юга. Впоследствии Дунай превратился в границу империи, но вторжения за Рейн оказались неудачными, и установить границу по Эльбе, как рассчитывал Август, не получилось. Зато в 9 году н. э. серьезный удар пришелся по самоуверенности римлян, когда войско херуского племени во главе с Арминием (в ком немцы последующих поколений увидят своего национального героя) в Тевтобургском лесу уничтожило три легиона. Вернуть отнятые земли и восстановить разбитые легионы больше не удалось, так как численность херусков считалась настолько огромной, что их противник заранее обрекался на поражение. Поэтому херуски больше не появлялись в военных летописях римлян. Восемь легионов остались стоять гарнизонами вдоль Рейна на страже наиболее надежно охраняемого участка границы из-за угрозы, нависавшей с противоположного берега.

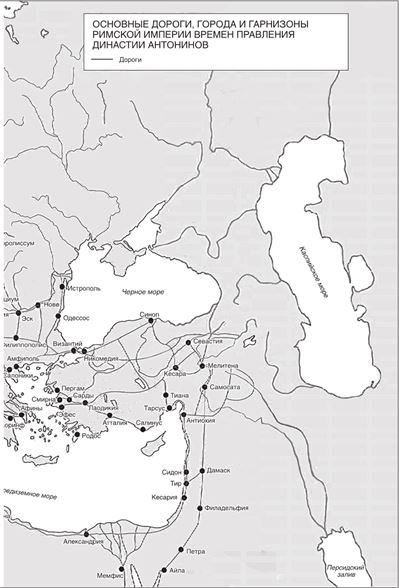

На остальных направлениях римская власть все еще надвигалась на земли соседей. В 43 году н. э. Клавдий приступил к покорению Британии, и северную границу отвоеванных земель лет через сорок обозначили Валом Адриана. В 42 году н. э. римской провинцией объявили Мавританию. На востоке Траян в 105 году н. э. покорил Дакию (позже Румыния), но это случилось спустя полтора с лишним века после затянувшегося спора, начавшегося в Азии.

Римляне впервые встретились в воинами Парфянского царства на Евфрате, когда армия Суллы в 92 году до н. э. вела там военную кампанию. Последующие 30 лет ничего важного не происходило до тех пор, пока не началось выдвижение римской армии против Армении. Там наложились друг на друга сферы влияния правителей двух царств, а Помпей одно время выступал в качестве посредника в пограничном споре между армянским и парфянским царями. Затем в 54 году до н. э. римский триумвир Марк Лициний Красс затеял вторжение на территорию Парфянского царства с форсированием Евфрата. Через считаные недели сам он погиб, а римскую армию численностью 40 тысяч человек противник разгромил. Так случилась одна из тяжелейших в римской истории военных катастроф. Всем стало ясно, что в Азии появилась новая великая держава. Парфянская армия состояла из более чем приличных верховых лучников того времени. У нее в распоряжении к тому же находилась тяжелая конница непревзойденного качества с всадниками (катафрактами), защищенными кольчугой и вооруженными тяжелыми пиками. Слава об их прекрасных боевых лошадях дошла даже до далеких китайцев и вызвала у них зависть.

Дальше на протяжении сотни лет восточная граница Рима на Евфрате оставалась спокойной, но парфяне особой любви у римлян не вызывали, так как подстрекали к проведению политики гражданской войны, угрожающей Сирии и поощряющей волнения среди палестинских евреев. Марку Антонию, потерявшему 35 тысяч ратников, пришлось позорно отступить на территорию Армении после поражения в злополучном походе на парфян. Но Парфянское царство тоже пострадало от внутреннего раскола, и в 20 году до н. э. Август смог добиться возвращения римских штандартов, отобранных у легионов Красса. Тем самым он устранил какую-либо необходимость нападения на парфян ради восстановления репутации своей империи. Но угрозу конфликта устранить полностью не получилось из-за той щепетильности, с которой каждая из держав относилась к Армении, и из-за неустойчивости династической политики Парфянского царства. Один из императоров по имени Траян захватил парфянскую столицу Ктесифон и прошел войной до самого Персидского залива. Однако его преемник Адриан мудро снискал доверие парфян, возвратив им большую часть завоеваний Траяна.

Римляне гордились тем, что их новые подданные получали благо от распространения на них Pax Romana, или имперского мирового порядка, при котором исчезала угроза вторжения варваров или международной напряженности. В пределах границ империи царил мир и порядок, какого никогда не бывало прежде. В некоторых местах при этом постоянно менялись образы поселений, так как на востоке основывались новые города, или потомки ратников Цезаря оседали в новых военных колониях Галлии. Иногда последствия оказывались еще более далекоидущими. Установление границы по Рейну сказалось на истории Европы из-за разделения германцев этой рекой. Между тем по мере того, как все входило в обычную колею, повсеместно шла романизация местной знати. Ей прививали критерии общей цивилизации, распространение которой заметно облегчалось за счет невиданного ускорения сообщения по новым дорогам, прокладывавшимся в первую очередь для перемещения легионов. Курьеры Наполеона не могли домчаться от Парижа до Рима быстрее, чем это делали императоры I столетия н. э.

Римская империя занимала огромное пространство, и потребовалось решение проблем управления ею, которых не стояло перед греками или которые решили персы. Появилась сложная бюрократическая машина с огромным объемом задач. В качестве небольшого примера приведем тот факт, что послужные списки всех офицеров звена центурии и выше (командиры сотен и выше) велись централизованно в Риме. Управленческим каркасом служил корпус провинциальных государственных служащих, основанный на практической зависимости во многом от армии, в сферу деятельности которой входило не только ведение войны. Управление бюрократией осуществлялось через постановку весьма ограниченного круга задач. К ним, прежде всего, относился сбор налогов; при поступлении податей римские правители иным образом не вмешивались в местные обычаи. В Риме взяли за правило проявлять терпимость. Правители обеспечивали внешние условия, при которых пример их цивилизации отлучал варваров от врожденного образа жизни. Административная реформа началась при Августе. Назначение на многие посты все еще осуществлялось через сенат на ежегодной основе, но легатов императора, выступавших от его имени в пограничных провинциях, подбирал он сам по своему усмотрению. Все доказательства говорят о том, что, какие бы средства ни использовались для достижения такого положения, управление государством при империи подверглось заметному совершенствованию по сравнению с продажностью чиновников последнего века республики. Оно стало намного более централизованным и консолидированным, чем система сатрапий Персии.

К сотрудничеству подчиненные народы склоняли соответствующими посулами. Сначала территорию республики, а затем империи расширяли через предоставление гражданства все большему количеству подданных Рима. Гражданство считалось большой привилегией; среди прочего, как сказано в Деяниях святых апостолов, гражданством предусматривались права обжалования приговора местных судов перед императором в Риме. С помощью предоставления гражданства можно было добиться преданности местной знати; шли века, в сенате и в Риме появлялось все больше неримлян. Наконец, в 212 году н. э. гражданство предоставили всем вольным подданным Римской империи.

В этом проявилась замечательная способность римлян к ассимиляции остальных народов. Империя и принадлежащая ей цивилизация отличались откровеннейшим космополитизмом. Административная ее структура содержала в себе поразительное разноцветье противоположностей и отклонений. Они держались вместе отнюдь не за счет беспристрастной деспотии, навязывавшейся римской правящей верхушкой или профессиональной бюрократией, а конституционной системой, служившей механизмом романизации местной элиты. С I столетия н. э. среди самих сенаторов оставалась лишь тонкая прослойка мужчин итальянского происхождения. Римская терпимость в этом смысле прививалась остальным народам империи. Империя никогда не была расовым единством, иерархия которого становилась неприступной для неитальянцев. Только один из ее народов, то есть евреи, чувствовал себя отверженным с их самостью, и эта самость определялась его религией и навязанными ею традициями.

Заметное смешение традиций Востока и Запада было достигнуто уже при эллинской цивилизации; теперь этот процесс продолжали римляне, но на территории значительно обширнее. Первичным элементом нового космополитизма, наиболее в нем заметным, служил, разумеется, грек, ведь сами римляне большую часть своего культурного наследия позаимствовали у греков, хотя именно с греками в эллинскую эпоху им жилось уютнее всего. Все образованные римляне в равной степени владели двумя языками, и это служит иллюстрацией традиции, которую они свято хранили. Латынь была официальным языком и всегда оставалась языком армии; на ней общались многие народы на Западе, а если судить по военным донесениям, то грамотой в армии владели многие люди. Греческий считался языком межэтнического общения в восточных областях, понятный всем чиновникам и купцам, а также использовавшийся в судах по желанию участников процесса. Образованные римляне воспитывались на греческой классике и заимствовали из нее нормы морали и существования в обществе людей; сотворение литературы, равной старинным образцам, всегда было похвальным стремлением большинства римских писателей. В I столетии н. э. они ближе всего придвинулись к этой благородной цели. Следует отметить совпадение по времени культурных и имперских достижений, представленных с поразительной силой в произведениях Вергилия, считающегося сознательным рационализатором эпической традиции, воспевшим в поэзии миссию императора.

Здесь можно искать один из ключей к разгадке специфического уклада римской культуры. Возможно, как раз очевидность и широкая распространенность греческого происхождения лишает римскую культуру атмосферы новизны. Вес греческого фактора усиливается статичным, консервативным подходом к философским проблемам римских мыслителей. Все внимание этих мыслителей почти исключительно поглощалось двумя этими очагами, доставшимися от греков по наследству, а также нравственными и политическими традициями их республики. Оба очага существовали причудливо и отчасти искусственно в материальных условиях, которые все меньше им подходили. Систематическое образование, например, из века в век мало менялось по содержанию. Великий древнеримский историк Тит Ливий снова попытался сформулировать республиканские добродетели в своей частично сохранившейся «Истории Рима от основания города», но не решился подвергнуть их критике и дать им новое толкование. Даже когда римская цивилизация безвозвратно приобрела городскую суть, практически потухшие добродетели вольного земледельца по-прежнему пользовались широкой популярностью, и богатые римляне мечтали (по их собственным словам) бежать от городской суеты и искать спасения в простых условиях сельской жизни. Мастера римской скульптуры предлагали снова только то, что греки уже сделали, причем лучше римлян. Философская система Рима тоже принадлежала грекам. Центральное место в ней занимали эпикурейство и стоицизм; новым явлением считался неоплатонизм, но его завезли с Востока, точно так же, как таинственные религии, которые должны были в конечном счете дать римским мужчинам и женщинам нечто такое, что их культура не могла им дать.

Только в двух практических областях римляне проявили свои новаторские способности – в законотворчестве и техническом проектировании. Достижения адвокатов пришли относительно поздно; случилось это во II веке и начале III века н. э., когда римские правоведы приступили к накоплению комментариев, которые послужат бесценным наследием в будущем с передачей кодификации юристам средневековой Европы. В техническом проектировании – а римляне не отличали его от архитектуры – качество их достижений производит большое впечатление сразу же. Это источник гордости римлян, и в этой, одной из немногих областей они определенно превзошли греков. В его фундаменте лежал дешевый труд: в Риме им занимались рабы, а в провинциях – зачастую незанятые делом ратники легионов, которыми комплектовались гарнизоны в мирные времена. Им поручали выполнение масштабных работ по возведению гидротехнических сооружений, мостов и прокладке дорог. Но речь идет не только о материальных факторах. Римляне фактически основали градостроительство как художественное и административное мастерство, распространившееся к западу от Инда, а с изобретением цементного раствора и сводчатого купола они коренным образом изменили очертания строений. Впервые внутреннее пространство зданий перестало считаться только лишь вместилищем нескольких поверхностей для художественного оформления. Архитекторы обратились к пространству и освещению внутри строения, что заметно в поздних христианских базиликах.

Памятники технических достижений римлян встречаются на территории, протянувшейся от Черного моря на востоке до Вала Адриана на севере и Атласских гор на юге. Самые впечатляющие реликвии римской архитектуры сосредоточены конечно же в столице империи. Процветание империи выразилось в роскошной отделке и богатом художественном оформлении шедевров, сосредоточенных здесь в таком количестве, как нигде больше на планете. В ту пору, когда мраморную отделку еще никто не повредил, а покраска и лепные украшения были столь пышными, что почти не оставляли чистой поверхности камня, Рим, должно быть, превосходил Вавилон. Однако вся эта показная роскошь свидетельствовала о некоторой вульгарности, и в этом легко почувствовать качественную разницу между Римом и Грецией; римская цивилизация отличалась грубостью и материальностью, заметной даже в ее величайших монументах.

В какой-то мере речь шла о простом выражении общественных реалий, служивших опорой империи; Рим, как весь древний мир, строился на острых разногласиях между богатыми и бедными, и в самой столице эти разногласия приобрели форму пропасти, причем не скрываемой, а сознательно выставляемой напоказ. Контраст между великолепием домов нуворишей, которые обратили себе на пользу достижения империи, взяли в услужение множество рабов в месте проживания и отправили сотни их в поместья, за счет которых жили сами, и муравейниками съемных комнат, где прозябал римский пролетариат, выглядел вопиющим. Римляне легко мирились с таким делением; подобное положение было в большинстве цивилизаций вплоть до наших дней, хотя мало кто из них демонстрировал такое деление настолько откровенно, как граждане имперского Рима. К сожалению, реальные масштабы богатства в Риме все еще остаются смутными для историков. Финансовое состояние только одного сенатора – Плиния-младшего – известно нам во всех подробностях.

Римский стиль жизни нашел отражение во всех крупных городах империи. Он был главным для цивилизации, которую римляне насаждали повсюду. Провинциальные города стояли как острова греко-римской культуры в исконных сельских местностях подданных народов. Соответствующие поправки делались на климат, в них находили отражение особенности образа жизни среди замечательной однородности, демонстрировавшей римские приоритеты. В каждом городе были свой форум, храмы, театр, термы, либо достроенные в старых городах, либо специально предусмотренные проектом в основанных заново. Планы застройки предусматривали прямоугольное расположение улиц по направлениям частей света. Управление городским хозяйством находилось в руках местных воротил – куриалов, или отцов города, которые по крайней мере до времен Траяна пользовались большой самостоятельностью в ведении муниципальных дел, хотя позже за ними установили более жесткий надзор. Некоторые из этих городов, такие как Александрия, Антиохия или Карфаген (который римляне основали заново), разрослись до огромных размеров. Самым крупным из всех городов считался сам Рим, население которого в поздние времена насчитывало больше миллиона человек.

В этой цивилизации постоянным напоминанием о допустимой жестокости и грубой силе служили представления, проводившиеся в амфитеатрах, понастроенных повсюду. Важно не выпустить их из поля зрения просто потому, что не стоит слишком напирать на «декаданс», о котором часто упоминают в своих трудах будущие реформаторы, занимавшиеся восстановлением нравственных устоев. Одним из изъянов, по которому мы можем судить о настрое общественного сознания римской цивилизации, следует назвать такие массовые народные развлечения, как бои гладиаторов и представления с дикими зверями, радикально отличавшиеся от греческих театральных представлений. Развлечения народа в любую эпоху сложно найти высоконравственными, и римляне формализовали их наименее привлекательные аспекты, построив просторные арены для представлений и поставив воротил массовой индустрии развлечений на службу политического аппарата; проведение зрелищных представлений служило одним из способов применения богачами своего состояния ради сохранения и укрепления политического превосходства. Тем не менее мы не можем знать, как в древности развлекали себя народные массы, скажем, Египта или Ассирии, нам остаются единственные в своем роде гладиаторские ристалища; речь идет об эксплуатации жестокости в качестве развлечения в большем масштабе, чем когда-либо прежде, и что считается одним из непревзойденных зрелищ до XX века. Это стало возможным благодаря урбанизации римской культуры, в условиях которой собиралась более многочисленная, чем прежде, аудитория. Изначальные корни таких «игр» тянутся к этрускам, но их развитие ускорилось за счет нового масштаба урбанизации и потребностей римской политики.

Еще один аспект жестокости, лежавшей в основе римского общества, конечно же заключается в распространении рабовладения (в греческом обществе рабовладение отличалось таким разнообразием форм, что говорить о нем в обобщенном виде не получается). Многие римские рабы трудились за деньги, кое-кто из них купил себе свободу, и пользовались определенными правами по закону. Появление крупных землевладений, отведенных под плантации, вызвало усиление роли рабовладения примерно в I веке, однако вряд ли стоит говорить, будто римское рабство выглядело более жестоким, чем в остальных древних государствах. Те немногие, кто сомневался в справедливости рабства, встречались в Риме редко: моралисты смирились с существованием рабства примерно так же, как позже это сделали христиане.

Большая часть знаний о массовом сознании, существовавшем в древние времена, пришли к нам через религию. В римской религии со всей очевидностью отразилась жизнь народа при Римской империи, но если рассуждать о ней с применением современных понятий, то легко впасть в заблуждение. Римская религия не имела никакого отношения к спасению отдельных душ или определению поведения индивидуума; прежде всего, она считалась общим делом. Она входила в понятие res publica и представляла сабой набор ритуалов, исполнение которых шло на пользу римского государства, а игнорирование – грозило неизбежной карой. Никакой касты жрецов, обособленных от остального народа, в Риме не существовало (разве что оставалась парочка пережитков в храмах, посвященных нескольким особым культам), а исполнение обязанности жрецов перепоручалось магистратам, должностные лица которых видели в исполнении священных ритуалов мощный рычаг общественного и политического воздействия на плебс. Никакого символа веры или догмы тогда тоже не существовало. От римлян требовалось разве что посещение предписанных служб и исполнение привычным способом ритуалов; для неимущего пролетария все ограничивалось тем, что по праздникам он ничего не делал.