Полная версия

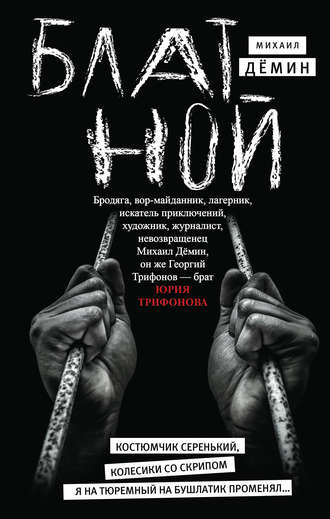

Блатной

«Там, на каторге, он начал писать и стал поэтом. Он создал книгу стихов «Буйный хмель», впоследствии принесшую ему известность и оставшуюся в литературе как своеобразный и, пожалуй, единственный в своем роде образец тюремной и каторжной лирики начала нашего века. Отдельные стихи на эту тему были тогда, конечно, не редкостью – они встречались у многих поэтов, но целая книга, специальный сборник, имеется только у него…

(И сейчас, когда я пишу эти строки, я думаю о том, как много общего в наших с ним судьбах! Мои скитания тоже ведь начались на юге, на Дону, среди ростовских бродяг и уголовников. И по тем же самым каторжным пересылкам, по тем же этапам прошел я в свое время! Одно и то же количество лет провели мы в тайге, и первый мой поэтический сборник, вышедший в Сибири, состоял в основном из стихов, написанных в заключении и в ссылке…)

Книга «Буйный хмель» создавалась свыше десяти лет – в лесных острогах, на завьюженных рудниках. И наконец, незадолго до освобождения (свободу отцу принесла амнистия, объявленная в честь трехсотлетия Дома Романовых) он высылает стихи в Питер, брату Валентину Трифонову»[20].

Отец оставался для Георгия главным авторитетом. Когда он наказывал сына за проказы ремнем, тот не обижался, если считал наказание справедливым. При этом отец наставлял его:

«– Вообще, не бойся битья. Не смей бояться. Помни – от этого не умирают.

И еще:

– Умей держать удар, принимай его без опаски. И уж если случится драка – не плачь, не беги. Отбивайся, как можешь. И самое главное, не бойся! Хитрить в схватке можно, трусить нельзя»[21].

Ксения, приемная мать Георгия, ужасалась и возмущалась. Ей казалось, что в мирное время это совершенно бесполезная наука:

«…Ты все меряешь своим прошлым, а оно, я уверена, не повторится! Поговорил бы лучше о книгах, о литературе.

– Что ж, – усмехался отец и легонько ладонью ворошил мои вихры, – можно и о литературе… Если сравнить ее с дракой, то возникает парадокс. Качества, необходимые в первом случае, абсолютно неуместны во втором; они как бы взаимно исключают друг друга. В драке нужны злость и хитрость, а в искусстве, в творчестве, наоборот, – доброта»[22].

Отец оказался прав, Георгию пригодилась эта школа. В тюрьме он знал, как за себя постоять. Тогда ему и дали кличку Чума. Он рассказывал, что в «блатном» мире кличка отражает либо внутреннюю суть человека, либо внешние особенности. А в нем бушевала дикая казачья кровь. Когда на него нападали, он становился «чумовым».

Прожив некоторое время в таборе с женой-цыганкой, обитая в «малинах», занимаясь поездными кражами, проведя пять лет в главных сибирских лагерях – на Колыме, на 503-й стройке Краслага (под Красноярском), в Норильске, Георгий полностью вписался в воровскую среду. Более того, он стал «вором в законе». Можно только догадываться, сколько пассажиров он надул и обворовал на вокзалах и в поездах, чтобы заслужить такой авторитет.

В тюрьме Дёмину приходилось скрывать свое истинное происхождение. Старый друг слепил ему нужную биографию: мать – проститутка, отец – профессиональный вор. Приходилось тщательно скрывать и то, что он служил в армии. Уважающий себя блатной никогда не должен был соприкасаться с властями, иначе доверие к нему утрачивалось. Тем не менее Дёмин выделялся из воровской среды начитанностью и литературными способностями. Он сочинил несколько блатных песен, которые распространились по всей стране. Уголовники, особенно бывалые, ценили его дар и даже «командировали» на международную воровскую конференцию во Львов. Один из них однажды строго пресек насмешки над его сочинениями:

«– Кончайте треп, жиганы, – сказал тогда Солома, – что вы во всем этом смыслите? – И строго из-под нависших бровей посмотрел на своих партнеров. – Ваше дело курочить замки. А литература – не про вас. Это работёнка особая, тонкая, непростая… И у поэтов всегда так бывает: начало трудное, но зато потом… Я это могу подтвердить. Все-таки я —…ценитель Есенина – знаю, что такое творческая жизнь!…И знаю этого пацана – как он сочиняет. И верю в него! Ведь не зря же вся босота – от Колымы до Черного моря – поет его песни… А это тоже что-нибудь да значит!

Вот какую речь произнес ростовский этот медвежатник! Хорошо он сказал, хорошо. Я посмотрел на него с благодарностью. С ним мне всегда было легко»[23].

В тюрьме Георгий, как и отец, занялся самообразованием и потянулся к тем, кто мог бы его чему-то научить. Так он познакомился с политическими заключенными. Среди них были врач Левицкий и литератор Роберт Штильмарк, написавший в лагере ставший в 1950-х годах бестселлером приключенческий роман «Наследник из Калькутты». Это были первые люди, распознавшие в Дёмине будущего литератора и давшие ему много полезных советов. Левицкий отправил сборник стихов Георгия через друзей в Красноярское отделение Союза писателей. Штильмарк подарил ему книгу об оформлении и редактировании газеты, сказав при этом: «Запомни, журналистика – это путь в литературу». Он оказался прав. Изучение этой книги сильно помогло Дёмину, когда он начал работать корреспондентом и ездить по сибирским городам собирать материалы.

Когда Дёмин освобождался из заключения, общая сходка – «толковище» – отпустила его из «кодлы», постановив: «Быть тебе поэтом!» Блатные уважали его талант и с интересом и участием ждали его творческого дебюта.

«Крадущийся во тьме на водопой»Освобождение из лагеря в Советском Союзе не означало восстановления в правах. Бывшие заключенные не имели права селиться и даже появляться в 17 главных городах, а где можно было проживать, их не брали на хорошую работу. Выйдя из заключения в 1952 году, Дёмин получил направление на три года ссылки в Абакан, но, собираясь заняться литературой, в нарушение всех предписаний поехал в Москву:

Шумит столица. Кружится столица.Так просто в этом сонме заблудиться.Но словно лось, неведомой тропой,Крадущийся во тьме на водопой,Лишь дрожью сердца да чутьем ведомый,Я выхожу к единственному дому.Высокий дом. Я у его порога,Как у подножья снежного острога.Знакомый дом. Далекое окно.Темно оно. Я не был здесь давно[24].Бывшему блатному не так легко было стать советским писателем. Хотя Дёмин заявлял, что всего хотел добиться сам, он решил обратиться к своему кузену Юрию Трифонову, которого считал баловнем судьбы.

В чем Трифонову действительно повезло по сравнению с Георгием, так это с домашним воспитанием. Сначала им занималась мать – Евгения Лурье – интеллигентная и выдержанная женщина. К образованию она относилась очень серьезно: приобщала к чтению и рисованию, учила иностранным языкам, даже наняла немецкую бонну. Она любила театр и ставила со своими детьми – Юрием и Татьяной – театральные скетчи, ею самой написанные. Когда в 1937 году Валентина, а потом и Евгению арестовали, детей взяла под опеку строгая, дисциплинированная бабушка по материнской линии, убежденная коммунистка Татьяна Словатинская. Жизнь была скудной, но в ней существовал регламент, дети находились под постоянным присмотром. Благодаря этому они смогли окончить школу и поступить в институт.

Трифонову также рано повезло в профессиональном плане. После первого романа «Студенты» (1950) он в двадцать пять лет стал самым молодым лауреатом Сталинской (Государственной) премии. Многие коллеги и друзья завидовали. Он слишком быстро прославился и занял не по возрасту привилегированное положение. Он и так пользовался семейной дачей в Серебряном Бору в поселке старых большевиков, которую удалось сохранить после ареста отца, а после правительственной награды и вовсе зажил на широкую ногу.

С другой стороны, в отличие от Георгия, чей отец умер своей смертью, Юрия долго преследовала тень расстрелянного отца, а сам он считался сыном «врага народа». В 1951 году Трифонова чуть было не исключили из комсомола, что в те годы означало бы конец карьеры. При поступлении в Литинститут он схитрил, просто написав официальную дату смерти отца, не вдаваясь в подробности. Кто-то из недоброжелателей донес, что спровоцировало громкий скандал. Ему сильно потрепали нервы на комсомольском собрании и после несколько лет не печатали. Позже Трифонов рефлексировал по поводу анкеты:

«И еще: глубинным, тайным, каким-то даже чужим и оттого, наверное, истинным умом понимал, что та правда, которую требовалось написать, не была правдой. И обман, значит, не был настоящим обманом. Был всего-навсего обманом обмана. Это никому пока не известно, и, может быть, еще долго не будет известно, и ему самому известно не окончательно, но он чуял, что правда тут не простая, какая-то двойная, секретная»[25].

Страх утратить возможность писать и печататься преследовал Трифонова долго. Отпустило только в период «оттепели».

Юрий взялся помочь Георгию в литературных контактах и посоветовал начать писать прозу, используя богатый жизненный опыт. Как ни странно, Дёмину не приходила в голову столь простая мысль, но постепенно он оценил мудрость брата. Первую встречу представителей двух разных миров Дёмин описывал, фиксируя не без иронии бытовые детали.

«Немного передохнув и освоившись на новом месте, я начал действовать. И прежде всего поспешил навестить двоюродного своего брата – Юрия Трифонова – молодого преуспевающего прозаика. Об успехах Юры я узнал еще в Сибири, в экспедиции, – из московских газет… Однажды мне попалась заметка о том, что писатель Ю.В. Трифонов удостоен Государственной премии за роман о студенческой молодежи. И я подумал тогда – со смешанным чувством восхищения и легкой зависти: братишка не теряет времени даром! Он всегда жил правильно. Ему ничто не смогло помешать – ни террор, ни распад семьи, ни гибель наших стариков… братишка все это время спокойно учился, постигал премудрости, упорно писал. Не торопясь, шел к заветной цели. И вот, достиг ее наконец!

…Юра был на гребне, в расцвете – это чувствовалось по всему. Он жил в новом, недавно отстроенном «писательском» доме, имел свою машину, «Победу». И успел уже обзавестись семьей; был женат на Ниночке Н. – известной оперной певице (Нине Нелиной, моей маме. – О. Г.).

– Ой, как у вас голоса похожи! – сказала, всплеснув руками, Ниночка, – та же манера говорить… да и жесты… Но характеры – это заметно – разные. Что ж, мальчики, выпьем за вашу встречу!

Мы выпили. И потом – еще. И после третьего захода Юра заставил меня рассказать о себе. Рассказ был долгий. И когда он кончился, Юра заметил, задумчиво надув толстые свои губы, вертя в пальцах рюмку:

– Какой сюжет! Какая благодатная тема! Да ведь из этого можно сделать грандиозный роман.

– Ну уж и грандиозный, – усомнился я, – приключения, блатные авантюры, что в этом серьезного? Развлекательное чтиво… Почти что сказочка…

– Чудак, – усмехнулся Юра, по-прежнему играя рюмкой (рюмка была граненая, тончайшая, таящая в себе певучий хрустальный звон; впервые за много лет я ужинал среди крахмальных салфеток и хрусталя). – Чудак, ей-богу. Да ведь эти авантюры – твоя жизнь. Реальная, доподлинная – не высосанная из пальца! Такое «чтиво», такие «сказочки» обычно рождаются в кабинетах. Писатели творят их в муках, изощряются, изобретают ходы… А тут ничего не надо изобретать, только рассказывай. Рассказывай правду. Без фокусов, без литературных штучек. Куперу и Стивенсону, к примеру, без этих самых штучек обойтись было нельзя. У тебя перед ними великое преимущество. Так пользуйся этим. Эх, мне бы такой материал…

…Мне все время казалось, что он говорит со мною не всерьез – попросту успокаивает меня, тешит… В конце концов, что стоит ему – удачливому, добившемуся всех благ – подбодрить заблудшего кузена? Только потом осознал я его правоту, понял, в чем мое назначение. Только потом, спустя годы… тогда я не знал еще прозы, не дозрел до нее… И сильно мне мешал этот хрусталь – весь этот блистающий парадный антураж.

…С Юрой мы часто потом встречались и говорили о многом. Но этот наш разговор особенно мне запомнился. Ведь именно тогда, впервые, он натолкнул меня на мысль о биографической серии! Для того чтобы мысль эта созрела и обрела конкретное воплощение, понадобилось много времени; прошло почти двадцать лет. Но и сейчас (когда я пишу эти строки) я помню с поразительной отчетливостью – как если бы это было вчера – все детали того вечера, и общую атмосферу застолья, и Юрины суждения и советы».

В тот же вечер Георгий сообщил Юрию, что приехал в Москву нелегально. Трифонов сказал: «Ерунда, ты только не трепись!» И, поворотившись к Ниночке – добавил:

– Знаешь, он чем-то мне напомнил сейчас наших отцов. Когда-то они вот так же воротились из Сибири – один из ссылки, другой с каторги, – и поначалу жили нелегально, прятались, готовились к перевороту…»[26].

Нарушение паспортного режима ерундой вовсе не являлось. Сосед по московской квартире написал донос, и Георгия задержали. В доносе еще указывалось, что в столе у него лежит финский нож, за хранение которого грозил срок до двух лет. К счастью, мать Георгия Лика, убираясь в его комнате, забрала «финку» от греха подальше и тем спасла сына от очередного ареста. В отделении капитан милиции, обращаясь на «ты», с удовольствием перечислил ему список старых и новых грехов: «Он оперся о стол локтями, сложил кисти рук и начал перечислять – поочередно загибая пальцы:

– Белогвардейская родня – раз. Уголовное прошлое – два. Мы запросили Центральный тюремный архив и знаем теперь всю подноготную… Ты ведь кто? Майданник, поездной грабитель. И к тому же рецидивист. Неоднократно судимый – это три… Вот, таков общий фон! Ну и на этом фоне – твое последнее деяние. Вместо того, чтобы после лагеря прибыть, как положено, на место поселения, ты что сделал? Скрылся, бежал. И затем появился в Москве – в режимном городе – нелегально, без прописки. Таким образом, ты нарушил сразу два пункта в существующем законодательстве. Сразу два!»[27]

Юрий Трифонов. Москва, начало 1950-х гг.

Георгий Трифонов с матерью Ликой. Москва, 1952 г.

На Георгия завели дело, и ему грозил новый срок. Он попробовал вывернуться, делая по-блатному «голубые глаза», то есть врал «на голубом глазу». Но выручила его все-таки опять мать:

«И, войдя в полутемный, сумрачный кабинет следователя, я с ходу – с порога – начал ерничать, кривляться; мне нужно было задать тон, создать подходящую атмосферу.

– Бонжур, гражданин начальничек, – как спалось? Мне, например, – плохо. Я же понимаю, зачем вы меня вызываете. Но предупреждаю сразу, бейте не сильно! У меня от битья выпадает кишка… Я только ласку принимаю, только ласку! Мне ее с детства не хватало. Моя несчастная, бедная, глупая мать…

И тут я увидел мою мать. Она сидела сбоку от стола – у стенки – в каком-то тигровом плаще, с огромной лакированной сумкой на коленях. Рядом с ней помещался незнакомый мне военный, в полковничьих погонах. Оба они поворотились теперь ко мне. И во взгляде матери я уловил изумление.

Капитан Прудков – он стоял в глубине комнаты, покуривая и теребя усы, – сказал, прерывая мою тираду:

– Бонжур, бонжур! Настроение, я вижу, переменилось. Что ж, это неплохо. Тем более что и обстоятельства тоже меняются…

Мать поднялась медленно – шагнула мне навстречу. Лицо ее задрожало, губы поджались, кривясь. Сейчас же полковник, вскочив со стула, проговорил, учтиво тронув ее за локоть:

– Успокойтесь, прошу вас! Все ведь уже улажено. Остались небольшие формальности – они не займут много времени. Я сам за всем прослежу. Можете так и передать Никулынину.

Затем он быстро подошел к Прудкову – о чем-то быстро, коротко потолковал с ним. И удалился, поскрипывая сапогами.

– Ну, здравствуй, непутевый, – сказала мне мать.

– Здравствуй, – сказал я. – Вот не ожидал!

– Ты какой-то странный сегодня. – Она внимательно оглядела меня. – Что с тобой?

– Тут поневоле станешь странным, – проворчал я, пожимая плечами. – Еще бы! Схватили, кинули в камеру. Мотают новый срок…

– Больше уже – не мотают, – сказала мать. И всхлипнула, уронив на плечи мне руки. – С этим кончено… С этим кончено… Ты – свободен.

– Свободен?

– Да, да!

– Так чего же ты плачешь?

Я сказал это хрипло, с перехваченным горлом. И почувствовал вдруг, что у меня самого как-то странно защипало в глазах…»[28].

«Судьба уготовила мне иные пути»Избежав ареста, Дёмин решил больше не испытывать судьбу и отбыть в Абакан в назначенную ссылку. На вокзале Юрий Трифонов передал ему рекомендательное письмо от поэта Григория Поженяна, который просил бывшего однокурсника по Литинституту, иркутского журналиста, помочь Дёмину напечататься. Поэтому в дороге Дёмин не сделал пересадку в Красноярске, а поехал дальше в Иркутск. Появившись в редакции газеты, он выдал себя за московского автора, приехавшего в Сибирь «за романтикой». Ему поверили, но после первой же публикации на адрес редакции пришел положительный отзыв из лагеря под Ангарском:

«Привет, шарамыга!

Вся наша кодла в восторге. Мы прочли твои куплеты в газете и рады, что ты, наконец, раскрутился, победил и сумел доказать этим б…ям, фрайерским этим мордам, что настоящие урки тоже не лыком шиты, и талантов у нас навалом, и культуры то же самое, хватает, – хоть отбавляй. И вот это мы разъяснили начальнику режима, и он, гад ползучий, стушевался, аж позеленел. Он ведь тебя знает, помнит еще по штрафняку на Курейке. И он сказал: не может того быть! А мы ему, ублюдку, сказали: вот, гляди! И потом смеху было на весь барак… А куплеты у тебя складные. Не хуже Пушкина. Так что, давай, держись, и шуруй в том же духе!»

Подписи под текстом не было. (Да она и не требовалась – я сразу узнал старых своих друзей!)»[29].

Газета была партийным органом, в котором публиковали только проверенных товарищей. Письмо прочли все, включая главного редактора, и Дёмину пришлось пренебречь гонораром и незаметно отретироваться.

С критическим опозданием, чреватым объявлением в республиканский розыск, Дёмин прибыл в Абакан, где его, как ссыльного, определили на самую низовую работу – лесорубом в район Восточно-Саянского хребта. Там он задержался недолго, и начались его сибирские скитания. Он брался за любую, самую диковинную работу: отбивал чечетку и исполнял под гитару свои песни, работал в театре ассистентом гипнотизера, там же был гримером, нанимался матросом, был директором сельского клуба.

После смерти Сталина объявили амнистию, и с уголовников снимали судимости. Дёмин начал жизнь с чистого листа. Он стал работать журналистом поочередно в Абакане, Тайшете, Кызыле, публикуя стихи и очерки на самые разные темы: об урожае, о религиозных сектах, о сибирских реках Енисее, Ангаре, Лене, о встречах в тайге. О себе Дёмин написал:

«…наконец-то занялся тем, к чему меня всегда влекло, что меня искренне интересовало. А более всего интересовала меня история, этнография, фольклор. И сейчас я думаю, что в этом-то и заключалось мое настоящее призвание. Однако судьба уготовила мне иные пути. Совсем иные – путаные. Трудные, ведущие непонятно куда…»[30].

В то время как в Москве Трифонов искал свою тему в литературе, Георгий пробивался в Сибири, что стоило ему еще больших усилий:

«Время гнуло нас, пригибало к земле. И трудно, очень трудно было тогда разобраться в жизни и в себе. Мы оба с ним метались в исканиях. Конечно, каждый по-своему. И нашли себя не сразу. У него это случилось после успеха и произошло в тиши. Ну а мне с самого начала выпала другая карта – крестовая масть.

Крестовая масть; казенный дом и дальние дороги… Бродяжья тоска и вечная бездомность…»[31].

Редактор одной газеты заметил одобрительно: «У тебя хорошее перо». Но чтобы закрепиться на одном месте, только этого было недостаточно. Необходимо было соответствовать всем писаным и неписаным нормам поведения, что Дёмину давалось хуже всего. Рано или поздно он попадал в какую-нибудь историю, после чего был вынужден менять работу. Например, он собирал материал о шаманах и для этого присоединился к геологической партии, располагавшей своим транспортом. Экспедиция из алтайской тайги напрямую проследовала в Монголию, и пограничники пропустили всех по коллективному предписанию. По возвращении начальник отряда написал рапорт не только о самовольном пересечении Дёминым государственной границы, но и о его контактах с буддийскими монахами и рассуждениях о Библии, после чего ему вменили в вину пропаганду религии. После таких сигналов приходилось срочно исчезать, путая следы.

Сам Георгий считал, что ему ни в чем никогда не везло, поэтому и «в лагере не перепадало мясо в супе». В одной сибирской газете его даже определили в «редакцию неудачников», но и оттуда он был вынужден скоро уйти. Однажды он нанялся на китобойное судно. Плавание шло безрезультатно, и по суеверию матросов, следовало найти и ссадить на берег неудачника. Георгий все понял и при первой же возможности списался с корабля. Его никто не удерживал.

Правда, при всех неудачах в некоторых вопросах Георгию, безусловно, везло. Он пользовался успехом у женщин. Действие своего мужского обаяния он обнаружил в лагере:

«В моей жизни неожиданно началась новая полоса: мне вдруг стало везти на женщин. Раньше я как-то не общался с ними, не сталкивался вплотную, да и не особенно стремился к этому. Женщины казались мне (вероятно, по аналогии с матерью) существами странными, лукавыми, абсолютно чуждыми мне во всем. Теперь же все изменилось. Я словно бы открыл для себя новый мир! И мир этот оказался вовсе неплох…»[32].

Женщины часто помогали ему в жизни и давали поэтическое вдохновение. Одно из стихотворений лирического цикла Дёмин посвятил редактору иркутской газеты Ирине, которая организовала его первую публикацию:

Папиросы, Диккенс, крепкий чай.Тишина. А за окном ненастье.В форточку, распахнутую настежь,Хлопья залетают невзначай.Снег валит. И вдруг, сквозь свет лиловый,Возникает город тополевый.Много лет прошло, а вот, поди же,До сих пор я мост иркутский вижу!В хлопьях белых, в тополиной вьюге,Сколько раз стояли мы вдвоем.Говорили – каждый о своем.Думали упорно друг о друге…Ветер был. Он бился о железо.Воду волновал у волнореза.И была тревожно-холоднаИ ясна ангарская волна…И бела была твоя рука.Пухом, опушенным у виска,Снежным нежный завиток казался.Ты сказала:«Позвоню с вокзала».И ушла. И не было звонка.Вот мне и остались по ночам —Папиросы, Диккенс, крепкий чай.Что еще? Тот мост, твои слова…Ты ушла… А может, ты – права?И, лицом прижавшись к мокрому стеклу,Именем твоим я окликаю мглу[33].«Мишаня»Издав в Сибири две книги, Георгий вновь приехал в Москву уже «на белом коне». В 1964 году его приняли в Союз писателей СССР. В Москве он женился на Майе, у которой уже была дочь, и переехал к ней жить. До этого ему приходилось кочевать от одних родственников к другим. Его бывшему соседу все же удалось лишить его московской жилплощади. Гоша удочерил Майину девочку и зажил нормальной семейной жизнью. Именно в этот период мой отец с ним часто виделся, он вместе с женой Майей бывал у нас дома.

Об этом периоде вспоминал его приятель Станислав Куняев:

«Я вернулся в Москву из Тайшета в 1960 году и начал работать в журнале «Смена». Там и познакомился с Мишей Дёминым, Мишаней, – сутуловатым, рано полысевшим человеком, с замашками профессионального блатного, у которого за пазухой был целый ворох смешных, скабрезных и печальных историй, связанных с воровской жизнью, с пересыльными пунктами Сибири и Востока, с Норильском и Тайшетлагом. Еще работая в Тайшете, я знал, что где-то в Абакане, на другом конце строящейся магистрали Тайшет— Абакан, живет поэт с загадочной и романтической судьбой: мы тогда уже начинали печататься в сибирской прессе, слыхали друг о друге еще до встречи в Москве и встретились как старые знакомые в коридорах столичного журнала, куда устроился работать и Мишаня… Был он человеком открытым, контактным и бесцеремонным.

– Старичок, привет! Слыхал я о тебе в Абакане, ну, пошли куда-нибудь, за родную Сибирь-матушку примем по сто пятьдесят!

Мишаня приходился двоюродным братом известному писателю Юрию Трифонову – отцы их, донские казаки, были родными братьями, и оба, как весьма заметные военачальники времен гражданской войны, занимали высокие посты в сталинское время… В 1937 году одного расстреляли, другой умер от инфаркта.

Целеустремленный Юрий Трифонов в послевоенное время выбился в писатели, стал одним из самых молодых лауреатов Сталинской премии за роман «Студенты» – сын «врага народа»! – а бродяга и авантюрист Мишаня пошел по «блатной линии», но пристрастился в лагерях к стихотворчеству, и потому мы встретились в «Смене». Несколько лет подряд мы жили обычной жизнью провинциальных поэтов в Москве, самоутверждались, бражничали, дружили, словом, жили как люди…»[34].

Георгия в семье все любили. В рассказе «Серое небо…» Юрий Трифонов написал: «…и была какая-то другая сила, заставлявшая меня его любить». Вторая жена Трифонова, Алла Павловна Пастухова, на мой вопрос, любил ли отец Гошку, отвечала: «Любил в той мере, в какой был на это способен». При этом они относились друг к другу несколько ревниво. Юрий был более успешным, правда отчасти благодаря матери, бабушке и наставникам из литинститута, тогда как Георгий всего добился сам, без чьей-либо поддержки. Он и образование получал не дома, а в тюремной камере, стихи писал на лесоповале. Юрия восхищала авантюрность и раскованность Гошки, его дар рассказчика, которым сам не обладал.