Полная версия

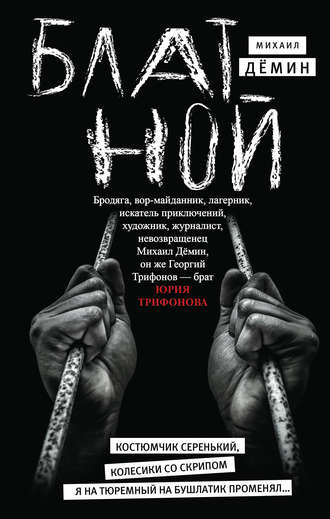

Блатной

Михаил Дёмин

Блатной

Автобиографическая трилогия

БЛАТНОЙ

ТАЕЖНЫЙ БРОДЯГА

РЫЖИЙ ДЬЯВОЛ

Михаил Дёмин VS Юрий Трифонов

Ольга Трифонова-Тангян

Многие знают писателя Юрия Трифонова, автора «Студентов», «Обмена» и «Дома на набережной». Меньше известен его двоюродный брат, поэт и прозаик Георгий Трифонов, публиковавшийся под псевдонимом Михаил Дёмин. На слуху остались его песни, но автора не вспоминают, думая, что слова народные. Например:

Костюмчик серенький, колесики со скрипомЯ на тюремный на бушлатик променял…[1]В прошлом бродяга, вор-майданник[2], лагерник, искатель приключений, художник и журналист, Дёмин писал не только стихи, но и прозу. Уехав в 1968 году в Париж и став первым «писателем-невозвращенцем», он опубликовал на Западе автобиографическую трилогию «Блатной», «Таежный бродяга», «Рыжий дьявол». Его перу принадлежала также дилогия в уникальном жанре уголовного детектива «Перекрестки судеб», первая часть которой называлась «…И пять бутылок водки», а вторая «Тайна сибирских алмазов». К сожалению, эти книги были впервые изданы в России небольшими тиражами лишь в 90-х годах и читателю почти не известны. А писал Дёмин очень увлекательно, причем с пониманием не только уголовного мира, но и природы и этнографии народов Севера, истории страны.

О политических заключенных написано много, но не об уголовниках.

«Помимо Солженицына эту тему разрабатывали Гинзбург, Марченко. И десятки других литераторов, отечественных и зарубежных. И в этом плане ничего нового я не добавил бы. Да и вообще задача у меня несколько иная; я отнюдь не стремлюсь к бытописательству. И жизнь даю в особом ракурсе: показываю специфический мир уголовного подполья, мир российской мафии. О нем мало кто знает. О нем никогда еще не писали по-настоящему, со знанием дела. А он заслуживает того! Заслуживает хотя бы из соображений исследовательских, познавательных. В конце концов, это ведь тоже моя Россия! Частичка ее истории, ее судьбы…»[3]

Бывая во Франции, я искала могилу Дёмина – своего двоюродного дяди. Поиск растянулся на двадцать лет. Сводная сестра Георгия, Соня Трифонова[4], уверяла, что ее брат похоронен под Парижем на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. То же самое утверждала и моя тетя Татьяна, сестра Юрия Трифонова, о чем написала в своей книге «Долгая жизнь в России»[5]. Я несколько раз бывала там, рылась в реестрах кладбища, но никаких сведений о могиле или о совместном захоронении ни под фамилией Дёмин, ни под фамилией Трифонов не находила. Случайно в биографическом справочнике о русском зарубежье я обнаружила краткую справку о Дёмине с указанием его могилы в парижском пригороде Кламар[6].

Директор кламарского коммунального кладбища Клодин Номи, несмотря на молодой возраст и всего трехлетний трудовой стаж, ориентировалась в своем деле практически наизусть. Она интересовалась судьбами русских аристократов, ученых и литераторов, живших и похороненных в Кламаре, самым знаменитым из которых был философ Николай Бердяев. Именно она и помогла мне найти нужную могилу.

Соня Трифонова и тетка Татьяна допускали, что Дёмин мог быть похоронен вместе с белыми офицерами – он был дальним родственником командующего Донской армией генерала Святослава Денисова – или вместе с донскими казаками – соответственно своему происхождению. В действительности же он оказался в могиле мадам Лермонтовой (1852–1930) из разветвленного рода великого поэта, к которому также относилась и последняя спутница его жизни Шарлотта, организовавшая отпевание и похороны. Транскрипция фамилии Дёмина на основании православного креста была по-французски точной, но смотрелась непривычно, напоминая греческое имя: Georges Trifonov – Mikhail Diomine (1926–1984).

Когда первая эйфория от завершения поисков улеглась, я навела справки, кто платит за участок на кладбище. Во Франции принята форма концессий – аренды участков с оплатой на тридцать или пятьдесят лет вперед. Выяснилось, что за два года до моего появления вдова Дёмина приезжала в Кламар продлить концессию. Поиск ее контактных данных в архиве и компьютере кладбища занял считаные секунды. Директор кладбища позвонила вдове Дёмина – Шарлотте Крайс-Вольпер – и, получив разрешение, дала мне все ее координаты.

После того как поиски последнего пристанища Дёмина и его французской спутницы жизни закончились, я почувствовала облегчение, как будто нашла недостающую часть пазла, закончившую общую картину. История двоюродных братьев Георгия и Юрия Трифоновых получила свое завершение.

«Они и внешне были разные, хотя чем-то похожи»Отцы Георгия и Юрия Трифоновых – братья Евгений и Валентин – были донскими казаками с хутора Новочеркасский. Детьми они рано осиротели и воспитывались в чужих домах, имели лишь начальное школьное образование. Подростком Евгений сошелся с ростовской криминальной группой «серых». Валентин же в 1904 году, в 16 лет, вступил в партию большевиков, куда вскоре перетянул и старшего брата. Оба стали профессиональными революционерами и несколько лет провели в царских тюрьмах и ссылках. Внешне братья были похожи, что послужило им однажды на пользу. Когда в 1906 году за политическое убийство жандарма Евгению, как уже совершеннолетнему, грозила казнь, он выдал себя за несовершеннолетнего Валентина, и поэтому наказание ограничилось ссылкой, откуда удалось бежать. Путаница с именами продолжалась несколько лет, пока с ней не разобрались через суд, но в критический момент Евгений был спасен.

Оба брата участвовали в создании Красной армии, играли активную роль в Гражданской войне и занимали важные посты в первом Советском правительстве. Валентин всегда выглядел серьезнее и основательнее, чем старший Евгений. И во многих делах брал над ним шефство.

«Валентин, хотя и младший, был уравновешенней, трезвее, Евгений же был вспыльчив, драчлив, в крови его кипело казачье буйство.

Они и внешне были разные, хотя чем-то похожи: отец широкоплечий, черноволосый, Евгений был рыжеват, строен и всегда казался моложе брата. Оба немного близоруки. Это было семейное, хотя отец и рассказывал, что зрение у него сильно ухудшилось в тюрьме, после побоев»[7].

Из-за неукротимого нрава Евгений часто попадал в трудные ситуации, у него возникали конфликты и проблемы на работе. Тогда он обращался за помощью к брату Валентину, который умел все улаживать. Моя бабушка Евгения Лурье говорила: «Михаил[8] не умеет ладить с людьми. У него тяжелый характер. Вот удивительно: два брата, а совсем разные!»[9]

Политическая карьера складывалась успешнее у Валентина. Он занимал важные посты в правительстве, служил дипломатом в Китае и Финляндии. У него была крепкая семья с женой Евгенией Лурье и двумя детьми – Юрием, ставшим потом известным писателем, и Татьяной[10]. Жил он напротив Кремля в Доме правительства на Берсеневской набережной. Евгений же последние годы проводил в подмосковном поселке старых большевиков Кратово. Семья его рано распалась, но двое сыновей от брака с красавицей Ликой – Андрей и Георгий – остались вместе с ним. Правда, ему повезло со второй женой Ксенией, родившей ему дочь Сонечку. В «Исчезновении» Юрий Трифонов так воспроизводит отношения отца и дяди:

«Николай Григорьевич угрюмо смотрел на брата. Тяжесть в середине груди вновь сделалась ощутимей. Он думал: брату пятьдесят три, выглядит на шестьдесят, разрушен временем, невзгодами и все еще мальчишка в душе. Люди, которые в юности были стариками, в старости делаются мальчишками. И размахивают игрушечными шашками в своих кабинетах…

Поэтому его собственная злость исчезала, едва возникнув. Он не мог долго сердиться на брата, старого дебошира, родного крикуна, на этого фантастического неудачника, у которого к концу жизни не осталось ничего – ни дела, ни семьи, ни дома»1.

Только в одном Евгений превосходил брата Валентина – он был поэтом, автором книг тюремной лирики, пьесы, биографических романов и членом известного в 1920-х годах литературного объединения «Кузница». Он печатался под псевдонимом Евгений Бражнев. Присутствие в семье настоящего писателя будоражило воображение их сыновей Юрия и Георгия. Им тоже хотелось стать писателями. В семейной библиотеке, в запахе старых книг крылось необыкновенное очарование. Книги, старинная энциклопедия Брокгауза и Ефрона привлекали мальчиков намного больше, чем коллекция оружия и шпаг, хранившаяся в кабинете Валентина, или военная гимнастерка с орденами, которую неизменно носил Евгений.

Одна из последних встреч Евгения и Валентина состоялась в 1937 году, незадолго до трагической гибели обоих.

«Михаил сидел на краю дивана… После молчания сказал:

– Знаешь, Колька, а мы сей год не дотянем…

Николай Григорьевич не ответил. Походил по ковру в мягких туфлях, нагнулся, очистил с брючины полоску пыли, неведомо откуда взявшуюся, – может, от детского велосипеда, который стаскивал сегодня с антресолей? – и, разгибаясь, чувствуя шум в ушах, сказал:

– А вполне возможно. – И сказалось как-то спокойно, рассеянно даже. – Вполне, мой милый. Но дело-то вот в чем… Война грядет. И очень скоро. Так что внутренняя наша распря кончится поневоле, все наденем шинели и пойдем бить фашистов…»[11].

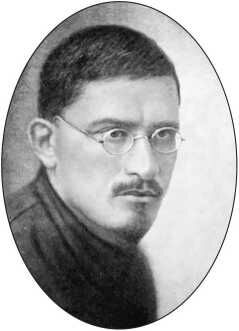

Портрет Валентина Трифонова, висевший в кабинете Юрия Трифонова

Летом того же года пришла беда – так называется глава в книге Михаила Дёмина «Блатной»:

«В один из таких вечеров отец явился домой с запозданием – усталый, вымокший и необычайно угрюмый.

– Господи, – сказала Ксеня, – что случилось? На тебе лица нет…

– Арестован Валентин, – сказал, запинаясь, отец. – Странные вещи творятся в Москве…

Голос его пресекся…

– Валентин? – ахнула Ксеня, бледнея.

– Да. Сегодня.

…Я долго не мог уснуть; сквозь неплотно притворенную дверь сочился свет, доносились всхлипывания Ксени, тревожные, приглушенные голоса.

Именно тогда впервые услышал я слово «террор».

– Понимаешь, я был в академии, готовился к докладу, – рассказывал отец. – И вдруг звонок. Насчет Валентина… Ну, я сразу – в ЦК. А там говорят: ваш брат оказался врагом…

– Но как же так? – удивлялась Ксеня. – Какой же он враг? Известный революционер, крупный дипломат. Живет в Доме правительства… Нет, тут, наверное, ошибка.

– Дом правительства, – протяжно сказал отец. И сейчас же я представил себе обычную его хмурую усмешку. – Этот дом уже наполовину пустой… Взяли не только Валентина, взяли многих! Такого террора страна еще не знала.

– Господи, Господи, – забормотала Ксеня. – Что же теперь будет? Значит, тебя тоже могут арестовать…

– Могут.

Отец умолк.

…О судьбе Валентина отец так и не смог ничего узнать; младший брат его исчез бесследно – и навсегда. Где он погиб? Когда? При каких обстоятельствах? Вероятно, его, как и многих, расстреляли в подвалах Лубянки…»[12].

После этого Евгения сняли со всех постов и отправили в бессрочный отпуск. Началось ожидание собственного ареста. Евгений перестал спать, зная, что аресты происходили по ночам. И все Кратово тоже не спало, в окнах горел свет и мелькали чьи-то тени. Эту жуткую картину наблюдали однажды из окна своей детской Георгий и его брат Андрей. Каждую ночь отец надевал парадный военный мундир, как моряки одевали перед штормом чистую одежду. И сын, просыпаясь, слышал через стену громкие шаги отца по кабинету. Иногда отец читал вслух свои стихи.

«И с этих пор началась у нас странная жизнь – тревожная, призрачная, бессонная. Все ночи теперь отец проводил в своем кабинете, курил и расхаживал, поскрипывая сапогами. Он ждал ареста! Знал, что в любую минуту за ним могут прийти (приходили, как правило, по ночам), и потому не спал. Не желал быть захваченным врасплох. Хотел достойно встретить беду и разделить участь брата. А беда была близко; она бродила где-то за порогом, и любой сторонний звук – шорох шин за окном, шаги на лестнице, дребезг звонка – все напоминало о ней, дышало ею… Молчаливый, затянутый в ремни, он ходил до рассвета – размеренно, грузно, сцепив за спиною руки по старой тюремной привычке. Эту привычку он приобрел в казематах Николаевской России. Прошло почти тридцать лет, и вот сейчас он как бы вновь вернулся в прошлое.

Однажды, пробудясь случайно перед зарей, я услышал негромкий глуховатый басок; отец читал в одиночестве стихи из книги «Буйный хмель» – он вспоминал свою молодость. «От окна и до дверей, – читал он в раздумье, – шесть шагов в докучном круге. Медлит ночь в холодной скуке. Тихо в камере моей! Лишь шаги по гулким плитам отмеряют бег минут… И ничто, ничто уж тут не напомнит о забытом. Было прежде что-нибудь? Есть ли что-нибудь на свете? Эти стены, камни эти! Грязь и холод, мрак и жуть».

…Поселок медленно угасал. Волна арестов катилась по Кратову, захлестывала дома и затопляла их тьмою. Она все ближе подступала к нам. Все меньше оставалось в ночи светящихся окон… И, наконец, настал черед отца. Нет, он не был арестован; он умер сам, от инфаркта. Всю жизнь он носил военную форму – только ее! И умер в ней; принял удар как в строю, как на поле сражения.

…Навсегда, на всю жизнь, запомнил я кратовские ночи… И гулкие бессонные шаги отца. И отчаянный Ксении крик: – Кто же он, этот Сталин? Сумасшедший? Злодей? Кто? И задыхающийся, негромкий голос отца:

– Не знаю…

И нередко теперь, думая об отце, я ловлю себя на мысли: как знать, может быть, ранняя, безвременная кончина была для него благодеянием, своеобразной милостью судьбы? Он не увидел, не узнал всех последствий террора – и слава Богу! Все равно ведь он никогда бы не смог примириться с происходящим; не вынес бы, не стерпел, сам не захотел бы жить дальше… Сталь гнется только до известного предела, а затем ломается – мгновенно и напрочь. И, судя по всему, тогда, в Подмосковье, он уже ощущал в себе этот надлом»1.

«Опять мне видится далекое Подмосковье»Двоюродные братья Юрий и Георгий Трифоновы родились с разницей в один год: Юрий в 1925 году, Георгий в 1926-м. Оба уже в детстве прекрасно рисовали и сочиняли стихи. Рассказывали, что у них были похожие голоса, но не внешность. Юрий был высокого роста и крепкого телосложения. А Георгий был среднего роста, худой, сутулый, имел более светлые волосы. Характерами они во многом напоминали своих отцов. Юрий, как и Валентин, был сдержанный, немногословный, даже мрачноватый. Георгий, как Евгений, – балагур, великолепный рассказчик, выдумщик, легко сходился с людьми. Юрий ко всему относился обстоятельно. Георгий, напротив, отличался легкомыслием и безответственностью. Как и свои отцы, оба рано осиротели и были лишены материнской заботы: мать Юрия восемь лет провела в лагере для жен «врагов народа», а мать Георгия оставила семью, когда сыну не было и семи лет.

В детстве кузены дружили. Короткий и счастливый период из жизни двух мальчиков запечатлен Юрием Трифоновым в «Исчезновении», где автор представлен Гориком, а Георгий – Валерой.

«С Валерой Горик виделся редко – дядя Миша жил за городом, в поселке Кратово, – но, уж когда братец приезжал в Москву, они с Гориком устраивали такой «тарарам», такой «маленький шум на лужайке», такой «бедлам», по выражению мамы, что у соседей внизу качались люстры. Часами они могли кататься по полу, сидеть друг на друге верхом, кружиться и пыхтеть, стискивая один другого, что есть мочи, стараясь вырвать крик боли или хотя бы еле слышное «сдаюсь». И чем больше они потели, разлохмачивались, растрепывались, изваживаясь в пыли, чем сильнее задыхались и изнуряли друг друга, тем радостнее и легче себя чувствовали; это было как наркотик, они делались пьяные от возни, понимали умом, что пора остановиться, что дело кончится скандалом, но остановиться было выше их сил.

…Девчонки по другую сторону елки играли в какую-то настольную игру. Они были сами по себе, а Горик и Валера сами по себе. Но в миг паузы Валера прошептал Горику на ухо: «Знаешь, почему мы тут возимся?» – «Ну?» – спросил Горик. «Потому что перед этой Асей показываемся». Горик промолчал, пораженный. Горику было одиннадцать с половиной лет, а Валере просто одиннадцать, и он не такой уж сообразительный, гораздо меньше читал, но сказал правду. Как же он так угадал про Асю? Уязвленный чужой проницательностью, Горик спрыгнул с дивана и крикнул: «Айда в кабинет!»[13]

Юрий Трифонов не раз упоминал в своих произведениях те небольшие детали, которые связывали его с отцом – запуск с ним бумажных змеев на даче в Серебряном Бору, игру в маджонг, привезенную Валентином из Китая, три финских ножика, которые тот купил в Финляндии. Финки пополнили коллекцию оружия отца в кабинете. У Юрия Трифонова есть грустный эпизод, как в детстве он после ареста отца полез в стол за ножиками, но ему быстро расхотелось в них играть. И как потом один за другим все они поисчезали. Один нож он отдал старшему брату Георгия – Андрею Трифонову, когда тот уходил на фронт. Второй ножик он подарил одной девчонке («но это не помогло»)…

«…а финку средних размеров стащил из дома двоюродный брат Гога, сирота, бродяга и бездельник, однако не без таланта: он рисовал и писал стихи. Однажды Гога приплелся обшарпанный, грязный, то ли с вокзала, то ли из тюрьмы – была осень сорок пятого, я еще работал на заводе, а он витал неведомо где, что занимало меня чрезвычайно, и была какая-то другая сила, заставлявшая меня его любить, – и вот он всю ночь рассказывал о своих похождениях, пил крепчайший чай, за пристрастие к которому имел кличку Чифирист, я в увлечении записывал в блокнот словечки и песни той пучины, откуда он вынырнул на мгновение, надеялся когда-нибудь словечки использовать, но не использовал, а наутро он исчез вместе с финкой»[14].

Возможно, Георгий воспринимал финку не только как оружие, но и как напоминание о детстве – иногда он в справках указывал, что родился в Финляндии (в другом контексте он заявлял, что родом из Ростова-на-Дону, хотя, скорее всего, он родился в Москве). Теперь этот факт трудно проверить. Но это и не исключено, поскольку именно в те годы Валентин Трифонов служил советским торгпредом в Хельсинки, и беременная супруга его брата могла приехать в Финляндию, чтобы навестить семью и 18 июля 1926 года родить там сына. Известно, что Татьяна Трифонова родилась в Хельсинки 14 апреля 1927 года. Почему же чуть раньше там не мог родиться и Георгий?

Беззаботное детство Георгия было коротким. Оно прошло с отцом, братом Андреем и сводной сестрой Соней в поселке старых большевиков Кратово. Это была лучшая пора его жизни:

«Вот я закрываю глаза, и опять мне видится далекое Подмосковье»[15].

После смерти Евгения Трифонова его жена Ксения прожила недолго, Соню взяли на воспитание ее тетки, а Георгий со старшим братом Андреем переехали в московскую квартиру матери. Та жила у нового мужа, ей было не до детей, и для ведения их хозяйства она наняла домработницу.

Георгий Трифонов, рядовой 8-го Казачьего корпуса. 1944 г.

«Похоронив отца, я перебрался в Москву, к матери, которая давно уже жила отдельно от нас…

Однако московская жизнь моя не задалась; все в ней было худо.

Мать жила с новым мужем – и дети от первого брака были для нее обузой… По сути дела, я оказался предоставленным сам себе.

На меня никто не обращал внимания. Никто, за исключением, пожалуй, полицейских властей. А вот этого я как раз боялся больше всего»[16].

Георгий часто обижался на свою мать. Но у нее самой была непростая биография. Лика (Елизавета) Беляевская происходила из дворянского рода. Ее отец был известный в Новочеркасске нотариус Владимир Беляевский, имел собственный дом. Она приходилась племянницей генералу Святославу Денисову, главнокомандующему Донской белой армией. В 1919 году красный комиссар Евгений Трифонов украл невесту (с ее согласия), увезя ночью из дома на казачьей тачанке:

«Событие это вызвало в Новочеркасске немалый переполох. Связь красного комиссара с дворянкой, племянницей самого Денисова, была скандальной и озадачила всех. Что ж, это понятно. Революция не терпит полутонов. Она отчетливо и безжалостно делит мир на два лагеря, на два цвета. И отец мой, и мать – оба они как бы совершали отступничество, изменяли классовым идеям эпохи»[17].

В 1925 году мать и старшая сестра Лики эмигрировали во Францию и обосновались в Париже. Все эти обстоятельства не способствовали легкой жизни Лики в Советской России. Тем не менее она имела все необходимое и ни в чем не нуждалась. В этом ей помогали красота и умение привлекать мужчин. Ее трое мужей содействовали ей во всем. Она делала карьеру по женской линии. О себе и своих детях Лика говорила: «Лес рубят – щепки летят. Вот мы и есть эти щепки». В одном из рассказов Дёмина мне даже попалось такое выражение: «Праздник щепок». Что это был за удивительный день?

Лику я видела однажды у моей бабушки Евгении. Она была совершенно седой, но это была благородная седина, похожая на парик, который носили дамы в XVIII веке. Не случайно мой отец, а за ним и я называли Лику «маркизой». Ее белые волосы контрастировали с тонким фарфоровым румянцем на лице и синими глазами. Помню на себе ее внимательный, оценивающий взгляд. Она посмотрела на меня как женщина на женщину. Тетка Татьяна рассказывала, что один раз Лика предложила ей: «Отдай мне Машу. Я сделаю из нее женщину». Моя кузина Маша была тогда еще девочкой.

У Трифонова в «Доме на набережной» Лика послужила прообразом матери Шулепникова, хотя и в виде смуглой брюнетки, а в автобиографическом «Исчезновении» уже показана такой, какой была, под именем Ванды:

«Ванда, конечно, сдала, располнела, но все еще красивая, милая, совсем седая, этакая маркиза восемнадцатого века. В тридцать семь лет вся седая! Но как всегда, как двадцать лет назад, поразительное равнодушие ко всему, что не касается ее личности. Точнее говоря, ее личной жизни. Какая-то совершенно ветхозаветная и наивная аполитичность. Ничем не интересуется, ничего не знает. Вся в мечтах, в глупостях. Дипломат задурил ей голову, обещал, что на будущий год поедут во Францию, поселятся на Лазурном берегу, и она ни о чем другом не может ни говорить, ни думать. Волнуется, что не пустят за границу, потому что у нее во Франции старшая сестра с матерью. Словом, Ванда это Ванда, птичка божья»[18].

В «Доме на набережной» описывается поездка матери Шулепникова – Лики – во Францию на встречу с сестрой через пятьдесят лет разлуки. Со слов самой Лики, эта история выглядела так. Когда она вышла из вагона на парижский перрон, к ней навстречу двинулась сгорбленная старушка, в которой она с трудом узнала сестру. Та все эти годы содержала русское бистро с блинами и икрой, где сама же все и готовила. Лика в Москве для таких дел всегда держала прислугу. Конечно, после этого Париж утратил для нее всякую привлекательность.

«Быть тебе поэтом!»Когда разразилась война, старшего брата Георгия, Андрея, призвали в армию, где он вскоре погиб. В 1942 году Георгию исполнилось шестнадцать лет, и он по легкомыслию не явился по повестке на военный завод. За нарушение Указа о всеобщей обязательной трудовой повинности он получил два года принудительных работ. Заключение Георгий отбывал в Краснопресненской тюрьме в Москве. Позже он утверждал, что его первая тюрьма была самой ужасной. Надо отдать должное Лике: совестясь, что мало заботилась об Андрее, погибшем на войне в девятнадцать лет, и упустила Георгия, угодившего в тюрьму в шестнадцать, она предпринимала все, чтобы облегчить участь сына. Она регулярно носила ему передачи и добилась сохранения за ним московской квартиры, в которую, правда, все же подселили новых жильцов.

Через год с небольшим Георгия выпустили досрочно из-за слабого здоровья, но вскоре призвали в армию. Вернувшись с войны, он начал работать в дизайнерском бюро автомобильного Завода им. Сталина (сейчас Завод им. Лихачева – ЗИЛ) и брать уроки рисования у известного художника Дмитрия Моора. Но вскоре бывшим осужденным стали давать новые сроки. Его товарищей по работе арестовали, и Георгия вызвали в отдел кадров. Почувствовав опасность, он ускользнул с завода, без документов бежал из Москвы и начал бродяжничать. От отчаяния, голода и безденежья он в Ростове прибился к воровской шайке, где встретил знакомых по Краснопресненской тюрьме. Там он получил квалификацию майданника – вора в поездах, которая в целом отвечала его характеру – он любил приключения, путешествия, опасности. Любил «шататься» по миру:

Я б судьбу свою не досказал,Если б я не вспомнил про вокзал!Время беспокойное связалоНаши судьбы с суетой вокзала[19].Началась воровская жизнь, описанная в трилогии «Блатной», «Таежный бродяга», «Рыжий дьявол», напоминающей приключения барона Мюнхаузена, всегда выходившего сухим из воды. Георгий часто вспоминал своего отца Евгения Трифонова. Тот тоже сначала связался с уголовниками, а в тюрьмах и ссылках занялся литературой (под именем Е. Бражнев):