Полная версия

Западно-Восточный экран. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 12–14 апреля 2017 года

Идеологема «дружбы советских народов», взошедшая в середине 30-х на смену идее международной пролетарской солидарности, всегда тесно соприкасалась с уже помянутой мифологемой, отождествлявшей советский народ с семьей, в которой первыми и любимыми детьми отца-одиночки Сталина (если не считать Родину-мать его законной супругой) были ударники-стахановцы[24]. Очень важным идеологическим жестом стало включение в это братство избранных советских граждан и «знатных людей» советского востока, пусть в основном и на правах сестер. С этой целью в середине 30-х в Москве провели череду приемов и чествований отличившихся в труде представителей национальных республик. «На подобных приемах, как и на других торжественных совещаниях, не столько выделяли хорошо известных республиканских деятелей, сколько демонстрировали, что и на периферии рядовые люди участвуют в работе не менее героической и важной, чем в центральных областях СССР. Нерусские колхозники, рабочие и активисты неделями не сходили со страниц газет»[25]. На такое же чествование знатных туркменов отправлялись в первом варианте сценария фильма «Дурсун» главная героиня и ее муж Нури. Она – за установку рекорда в сборе хлопка (что в поэтике истории стахановского движения непременно сопровождается созданием собственного метода), он – в составе колонны конников-джигитов. Вот как помпезно выглядел этот апофеоз в исходной задумке авторов:

«Приветственное ура загремело на площади. Мужественные конники <…Демонстрировали ловкость джигита и коня. Массовая джигитовка захватила трибуны. Дурсун стояла в первом ряду. Она следила за мужем. Она волновалась. Когда Нури подлетел к трибуне, Дурсун успела бросить ему цветок, Нури узнал жену.

Он на мгновение остановил коня и уже в следующую секунду подскочил к барьеру и поднял Дурсун к себе на седло. И уже вместе с женой, под восторженные аплодисменты площади, Нури закончил сложный номер джигитовки и на глазах у всех поцеловал жену.

А вечером, когда Москва зажгла огни, Нури и Дурсун шли по улице. На стене одного из домов они увидели свои портреты. Их разделял портрет какого-то старика в тельпеке[26] с орденом. Нури остановил жену. Он взобрался на подоконник и стал перевешивать портрет старика так, чтобы их портреты висели вместе»[27].

Пожалуй, сегодня можно даже сожалеть, что постановщики в конечном итоге отказались от столь эффектного финала и предпочли ему скромную сцену колхозного митинга, где сообщается о приглашении Дурсун на съезд ударников в Москву.

Если фильмы конца 1920-х и начала 1930-х были посвящены драматической борьбе за эмансипацию, то картины о «националках-стахановках» констатировали состоявшийся триумф эмансипации. В этих условиях траектория сюжета вновь оказалась предопределенной и при вариативности деталей и частностей сводилась к схеме истории о девушке, «превратившейся из забитого и униженного существа в знатного человека нашей страны»[28]. Парадигматическим изложением этой формулы может служить стихотворение классика советской таджикской литературы А. Лахути с показательно обобщающим названием «Таджичка» (1947):

Божий страх томил ее,Тяжкий гнет давил ее,Муж тиранил, бил ее,Сын родной не чтил ее.Ах, на прошлую неволю взгляни,На безрадостную долю взгляни!Срок окончен мук ее,Горы хлопка вкруг нееИ вокруг подруг ее,Радостен досуг ее.Ах, на бывшую рабыню взгляни,Ах, на нашу героиню взгляни!Шелком шит наряд ее,Из парчи халат ее,Водит трактор брат ее,Каждый видеть рад ее.Ах, на вольную таджичку взгляни,На таджичку-большевичку взгляни!Хвалит весь народ ее,Славен будет род ее,Слава в Кремль ведет ее,Сталин в зале ждет ее.Ах, на прежнее страданье взгляни,На сегодняшнее ликованье взгляни![29]На рубеже 30-40-х мужем битая и муллами пуганная таджичка (= узбечка, казашка, туркменка) добивается полного раскрепощения и признания своих прав, обретая непосредственное покровительство «отца народов». И здесь снова наступает кризис сюжета, которому просто некуда развиваться из этой точки. Наступивший в отдельно взятой стране победившего социализма «конец истории», то есть, декларируемое достижение кульминации исторического развития, закрепленное появлением сталинской конституции и изданием «Краткого курса истории В КП/б/», повлекло за собой конец отдельных историй, в том числе и сюжета об освобождении женщины востока. Это не значило, что фильмы на эту тему перестали выходить совсем. Но что оставалось авторам в ситуации наступившего или, по крайней мере, объявленного наступившим полного и безоговорочного раскрепощения?

Можно было воспроизводить сюжетные схемы стахановских фильмов, приумножая грандиозность достижений, дабы продемонстрировать продолжение движения по пути прогресса. Так поступил, например, автор «Райхан» М. Ауэзов, написавший после войны так и не поставленный сценарий «Путь женщины», в первом варианте которого главная героиня казашка Алуа отправляется не на московский съезд, чем обычно поощрялись героини-стахановки, а в полноценное мировое турне. Она летит на съезд женщин Азии в Пекине, в Индию на конференцию азиатских народов, затем мы видим ее «в группе женщин, в составе Международной женской комиссии по установлению злодеяний американцев в Корее»[30], а в самом финале – на совещании демократической федерации женщин в послевоенном Берлине. Правда, в конечном варианте сценария передовая казашка ограничивается путешествием в Пекин (крайне актуальном в условиях послевоенной геополитической ситуации) и в летнем дворце императрицы Ци-Си обращается к азиатским женщинам отсталого мира с пламенной речью, проникнутой антирелигиозным пафосом. Завершается речь патетическим вопросом о судьбе азиатских женщин за пределами СССР: «Когда же наступит конец этим унижениям, позору, или нет им конца?.. (В зале бурные аплодисменты)»[31].

Добившаяся равноправия женщина советского востока могла позволить себе заботу об обездоленных всего мира. Интересно заметить, что Алуа становится не просто олицетворением освобождения азиатки при социализме, но и специалистом по этому вопросу. Она защищает диссертацию «о том, что дал Октябрь казахской женщине»[32]. Основные претензии сценарной комиссии, отвергшей текст в конечном итоге, на всех этапах работы над сценарием касались одномерности образа главной героини. Пожалуй, наиболее красноречиво, с неизменно присущей ему поэтической изощренностью в подборе формулировок, выразился по этому поводу А. Довженко:

«Беда в том, что мы не знаем по поводу чего спорить. Спорим о женщине, а ее нет в сценарии. Она начиналась и далее все более и более становилась прозрачной, потом приобрела крылья и превратилась в казахскую фею, превратилась в сочетание намерения, результата и поучительности. Нет живой фигуры и отсюда все бедствия. <…>Героиня почти все время на трибуне. Ее общение с людьми происходит только в качестве оратора. <…> Все речи Алуа – сахар, завернутый в газету»[33].

Создать живой образ в ситуации отсутствия необходимой внешней среды для его раскрытия становилось весьма непросто. Резкие комментарии Довженко о героине сценария Ауэзова вполне типичны для этого времени. Приведу в пример характеристику главной героини первого варианта сценария казахского фильма «Дочь степей» (Ш. Айманов, 1954) из редакторского заключения: «Неправдоподобная девушка – это какой-то лозунг ходячий, не чувствуешь биения живого человеческого сердца. Она все время декларирует»[34]. Кстати, повинуясь синологической тенденции во внешней политике, Р. Фатуев, автор «Дочери степей» в исходном сценарии тоже отправлял свою героиню в Китай, где она успешно оперировала бойца китайской народной армии, после чего выступала в Пекинском институте под дружное скандирование китайской молодежи: «Честь Сталину! Честь Мао-Цзе-Дуну!» Однако к моменту выхода фильма на экраны в 1954 году политическая конъюнктура успела несколько измениться и от поездки в Китай героине пришлось отказаться и выступить с традиционной финальной речью в институте Алма-Аты.

Можно было, не мудрствуя лукаво, вернуться к сюжетам борьбы за освобождение в 20-е годы, что в ситуации торжества благоденствующе-бесконфликтной современности, по крайней мере обеспечивало необходимый уровень драматического накала. Таким образом после войны поступил К. Яшей, сценарист фильма «Асаль». Он написал музыкальную драму «Гульсара» о конфликте в одной узбекской семье на фоне худжума 1927 года. По ней была поставлена популярная опера, главным номером которой стала хоровая «Ария раскрепощенных женщин». Яшей решил адаптировать эту историю для кинематографа и предложил довольно остроумный ход, отправив героиню в зрительный зал на ту самую оперу, сюжет которой как бы оказывается ее воспоминанием о молодости. Не в последнюю очередь это обрамление истории было необходимо для демонстрации грандиозного здания Ташкентского оперного театра им. Навои. В 40-е годы оно становится символом новой среднеазиатской архитектуры и появляется в послевоенных узбекских фильмах «Дочь Ферганы» (Н. Ганиев, 1948) и «Сестры Рахмановы» (К. Ярматов, 1954).

Но повторное обращение Яшена к женской теме, как и в случае Ауэзова, успехом не увенчалось. Фильм по сценарию «Гульсара» поставлен не был, а возвращение кинематографистов Центральной Азии к теме положения женщины в ранние годы советской власти состоится еще через десятилетие, во второй половине 50-х.

Уже упомянутый фильм «Дочь Ферганы» тоже не привнес ничего нового в развитие темы, но примечателен уже хотя бы тем, что стал единственным фильмом о женщине советского востока в послевоенные годы до смерти Сталина. В центре повествования оказывался дуэт матери и дочери – председателя хлопководческого колхоза и ударницы полей. Правда, предвоенные ударницы добивались своих баснословных успехов путем внедрения инновационных методов работы, с той или иной степенью подробности раскрытых в фильме, а как и чем заслужила почет и славу юная героиня фильма Дильбар так и остается загадкой. На это обстоятельство не преминул обратить внимание создатель «Дурсун» Е. Иванов-Барков в своем внутристудийном отзыве на черновой монтаж фильма:

«Показ активности Дильбар, ее упорной борьбы на хлопковом поле вполне оправдает ее награждение высоким званием Героя социалистического труда, чего сейчас в фильме недостает и награждение появляется неожиданно и неоправданно»[35].

Зато в финальных кадрах фильма на колхозном курултае Дильбар пьет пиво, что, видимо, должно было служить знаком максимальной степени раскрепощения восточной женщины в стране социализма. Пожалуй, наилучшей иллюстрацией достижения своеобразного нарративного предела в изображении эмансипации жительницы советского востока может стать гротескно-символический финальный апофеоз сценария «Сестры Рахмановы». Опять же, как и приведенный выше эффектный сценарный финал «Дурсун», не осуществленный в фильме.

Итак, сестры Рахмановы по традиции приезжают в финале в Москву, но отправляются не в Кремль, где после войны уже не принимают, а в Художественный театр на популярнейший в то время спектакль «Три сестры». Эпизод посещения спектакля в фильме должен был ограничиться лишь показом крупных планов сестер Рахмановых на фоне знаменитого профетического монолога Ольги: «Но страдания наши перейдут в радость тех, кто будут жить после нас…»

Этот план сменялся следующей сценой: «Сестры на Красной площади, играет гимн СССР. Дильбар (горячие глаза ее устремлены прямо на зрителей) – Да, дорогие сестры, счастье жить в такое время, в такой стране!..»[36]

Автор сценария В. Швейцер не оставлял зрителю никаких сомнений в том, что три молодые и счастливые узбечки при советской власти превратились в тех самых заветных бенефициаров страдания чеховских героинь. Кто был ничем, тот стал всем, – миф исчерпался.

Восточная сказка: интерпретации в кинематографе 1900-1920-х годов

УДК 778.5И (09)

Буткова О.В.

Москва, ВГИК

Сказки «Тысяча и одной ночи» часто служат источником вдохновения для кинематографистов. Статья посвящена интерпретации восточных сказок в фильмах «Дворец тысяча и одной ночи» (1905), «Кабинет восковых фигур» (1924), «Багдадский вор» (1924).

Ключевые слова: сказка, кинематограф, экспрессионизм, визуальная культура, иллюзия.

Orient fairy-tale: ways of interpretation in cinema of 1900-1920s

Tales of “Arabian Nights” are origins of many famous films. This article is devoted to interpretations of the tales in films “The Palace of Arabian Nights” (1905), “Waxworks” (1924), “The Thief of Bagdad” (1924).

Key words: fairy-tale, cinema, expressionism, visual culture, illusion.

Кинематографические сказки, созданные по мотивам «Тысяча и одной ночи», не всегда можно назвать экранизациями в полном смысле этого слова. Данная статья посвящена фильмам-сказкам, связанным с «Тысяча и одной ночью» сюжетными элементами и образами. Это новелла «Гарун аль Рашид» в «Кабинете восковых фигур» режиссера Пауля Лени (1924) и американская картина этого же года «Багдадский вор» (режиссер Рауль Уолш, в главной роли Дуглас Фэрбенкс). Для сравнения с более ранним периодом обратимся к киносказке Жоржа Мельеса «Дворец 1001 ночи» (1905).

Популярность экзотических «восточных» сказок в Европе имеет глубокие корни. В начале XVIII века происходит знакомство Европы с арабскими «Сказками 1001 ночи»: ученый, собиратель, нумизмат Антуан Галлан переводит их на французский язык и издает в 12-ти томах. Эти сказки, вызвав целую волну ориентализма в различных видах искусства, оказывают громадное влияние на литературу и культуру Европы. Развитие жанра литературной сказки получает дополнительный мощный толчок, и «восточный колорит» с этих пор становится весьма распространенной чертой европейской сказки (Карло Гоцци, Вильгельм Гауф). Восточная сказка влияет не только на литературную сказку, но на культуру в целом, особенно на визуальную культуру, расширяет эстетический горизонт европейца. Появляется мода на восточные костюмы, ковры, предметы мебели.

Именно благодаря появлению «Тысяча и одной ночи» сказка начинает восприниматься как чередование экзотических зрительных образов. Пери и волшебники, танцовщицы и султаны приходят со страниц сказки в балаганную, ярмарочную культуру, на театральные подмостки, а на рубеже XIX–XX веков – и в кинематограф.

Знаменитый английский собиратель сказок Эндрю Лэнг включает наиболее популярные сюжеты «Тысяча и одной ночи» в свою хрестоматийную серию, к которой относятся «Голубая», «Желтая», «Красная» и другие книги сказок. Такие сюжеты, как «Аладдин и волшебная лампа», «Али-Баба и сорок разбойников», «Синдбад-мореход» уже в XIX веке хорошо известны каждому европейскому ребенку из обеспеченных слоев общества. Адаптированные сказки «Тысяча и одной ночи» становятся неотъемлемой частью европейского благополучного детства. Популярность сценических версий этих сюжетов также возникла еще в XIX веке. Сказочные представления создавались для различных слоев населения, неизменно пользуясь успехом – существовали и непритязательные зрелища для простонародья, и дорогостоящие спектакли в королевских театрах – к примеру, в Ковент-Гардене. Это было своего рода «кино до кино» по типу эмоционального воздействия на зрителя и даже предвестие Диснейленда, так как в основе эффектов всегда лежали принципы трюка, аттракциона[37]. Представления эти были построены, главным образом, на визуальных иллюзиях («полет», быстрая смена места действия, восточная «роскошь» и т. д.).

С появлением кинематографа новый вид искусства охотно обращается к восточным сказкам, заимствуя у них не только сюжеты и образы, но атмосферу восточной неги и роскоши, восточной чувственности. Чаще всего кинематограф не повторяет сказочный сюжет во всех подробностях. Он заимствует лишь элементы. Ряд авторов при этом отказываются от прямого цитирования узнаваемых сказочных образов, а создают свои сюжеты, в которых угадывается лишь опосредованная связь со сказкой или использование логики сказочного сюжета. Возможно, традиция конструирования сюжета сказки восходит к первому переводчику «Тысяча и одной ночи» Антуану Галлану. По мнению ряда ученых, сказка об Аладдине и некоторые другие сюжеты явились плодом фантазии самого Галлана – ведь в XVII–XVIII веках авторы нередко мистифицировали своих читателей, выдавая собственные сочинения за переводы[38].

Восточная сказка воспринимается в европейской культуре как сказка «в чистом виде», полет фантазии. Благодаря «Тысяче и одной ночи» европейская культура Нового времени начинает воспринимать слова «восток» и «сказка» как синонимы. Мир Востока совпадает с представлениями о сказочном Ином царстве, идеальном Другом мире, в котором не действуют никакие ограничения, относящиеся к окружающей повседневности.

Одним из первых режиссеров в мировом кинематографе к сказочным сюжетам обратился Жорж Мельес. В его эпоху кинематограф еще очень близок к ярмарочному фокусу и воспринимается, главным образом, как средство создания иллюзии. Мельес не заботится о психологической достоверности, его герои лишь обозначают те или иные чувства в аффектированной манере. В фильме «Дворец тысяча и одной ночи» чередование зрительных впечатлений важнее, чем собственно сюжет, который довольно прост: прекрасный принц пускается в опасное путешествие, чтобы получить руку и сердце возлюбленной – дочери раджи. Герои здесь – чистые функции, как, собственно, и в фольклорной сказке. Заколдованный лес, явление феи и бой со скелетами интересны сами по себе, имеют самостоятельное значение – вернее, наиболее значимо само создание иллюзии, благодаря которой декорации и герои появляются, исчезают, неодушевленные предметы двигаются. Определенная самоценность спецэффектов будет впоследствии унаследована у Мельеса массовым кинематографом.

Работа Мельеса – лишь предшественник или предок киносказки в современном понимании этого слова. Из-за того, что камера неподвижна, фильмы Мельеса напоминают спектакль или представление иллюзиониста: образ, зафиксированный камерой, идентичен тому, который возникает в поле зрения человека, сидящего в партере театра. Сказка для Мельеса важна лишь как повод для показа диковинок и чудес.

Немецкий киноэкспрессионизм обращается к страшным мистическом историям с участием сверхъестественных сил, нередко отдавая при этом предпочтение сказочному нарративу, но наделяя его мрачным финалом. Вполне логичным представляется заключение о преемственности национального кинематографа с волшебной романтической сказкой – Гофманом, Гауфом, Шамиссо, Новалисом. Непрерывности романтической традиции в немецкой культуре посвящен известный труд Лотты Айснер «Демонический экран». Однако не следует недооценивать влияние и фольклорной сказочной традиции – в частности, известнейшего сборника братьев Гримм. Не избежали немецкие романтики, а вслед за ними и экспрессионисты и влияния восточной сказки – еще Новалис населял свои фантазии ориентальными образами, не остаются от них в стороне и кинематографисты. «Упоение всем жутким и зловещим, по-видимому, с рождения присуще всем немцам», – считает Айснер[39]. Однако это «упоение» – черта многих фольклорных сказок и суеверных рассказов, причем не только немецких[40].

Возвратимся к выделенным нами фильмам, созданным по мотивам восточных сказок. Прежде всего, отметим, что сам «восток» в них максимально условен, лишен всякой этнической достоверности и конкретности. «Восток» символизирует волшебную страну, где возможны любые чудеса, а от пейзажей и сооружений захватывает дух.

Сюжеты обеих картин – немецкой и американской – довольно схожи. Они повествуют о том, как мужчина отправляется за неким сокровищем, чтобы привезти его своей возлюбленной, завоевать ее сердце. Однако рассказаны эти истории и с помощью разных визуальных стратегий – и сами сюжеты получились абсолютно разными.

«Кабинет восковых фигур» П. Лени – экспрессионистический фильм и разделяет многие черты, свойственные этому течению в кинематографе.

Пауль Лени пришел к кинематографу из изобразительного искусства, он был художником-авангардистом. Его первая профессия сказывается в повышенном внимании к визуальному ряду. Мы видим причудливые извивы линий, неправильные, кривые контуры вещей. И они в значительной мере меняют оттенки нашего восприятия сюжета.

Фильм состоит из трех новелл. Первая посвящена одному из героев сказок «Тысяча и одной ночи», багдадскому халифу Гаруну аль Рашиду, которого играет замечательный актер Эмиль Яннингс. Халифу нравится красивая жена пекаря. Пекарь – храбрец и красавец, но он остается в дураках. Пока он добывает волшебный перстень для своей жены, та принимает в гостях Гаруна аль Рашида. Халиф, впрочем, тоже вынужден во всем подчиниться хитрой и красивой женщине.

Если анализировать сюжет, перед нами – плутовская, смешная сказка о хитрой жене, которой удалось одурачить мужа (сюжет, характерный как для Востока, так и для Запада). В «Тысяче и одной ночи» множество историй о хитрой жене, прячущей любовника в своей комнате от ревнивого мужа. Эти сказки зачастую приближаются к новелле или анекдоту. Однако смысл фильма гораздо сложнее.

Гарун, согласно сказкам «Тысяча и одной ночи», любил переодеваться простолюдином и бродить по ночному Багдаду. Однако, если его образ в сказках вызывает симпатию, то в фильме это капризный и похотливый тиран. Мало того – авторы фильма делают его чудовищно толстым, с помощью костюма превращая его фигуру в гротескную. Она напоминает иллюстрацию Обри Бердслея к «Али-Бабе» – восточная пышность наряда странно сочетается с чудовищным телом. Чудовищное в сказке всегда – нечеловеческое, всегда несет в себе знак принадлежности к другому миру (хтоническому). Завороженность немецкого кино темами власти и тирана, которую отмечает известный исследователь немецкой культуры Зигмунд Кракауэр[41], проявляется в том, что власть наделяется нечеловеческими чертами, отождествляется с потусторонним злом. Таким образом, сказка из бытовой превращается в волшебную, мистическую.

В отличие от простодушного иллюзиониста Мельеса, Лени интересуется в первую очередь психологией героев, ему важны «крупные планы» – как в прямом, так и в переносном смысле. Гротескные зарисовки характеров отсылают нас к сказочным архетипам хитрой жены, простака-мужа, коварного властителя.

Загадочность, таинственность сказка Пауля Лени приобретает благодаря визуальному ряду. Архитектура «Багдада» и фигура калифа странным образом соответствуют друг другу, это приземистые, круглящиеся формы – словно изделия пекаря, героя этой истории. Храбрый багдадский пекарь, молодой и красивый силач, рискует жизнью ради любимой жены, но она обманывает и его, и монстроподобного властителя. В финальной сцене калиф нависает над пекарем и его женой, обнимая их и простирая над ними полы своего одеяния. Гротескная, расплывшаяся фигура халифа – скорее смешная, чем страшная, но она обладает зловещим ореолом. Человеческий разум и силы жалки по сравнению с могучими силами хаоса – а чудовищное тело в сказочной системе координат относится к явлениям хаоса.

Интересно, что в сказке присутствует очень важный для XX века мотив противопоставления подлинного и мнимого: здесь принесенное пекарем сокровище, волшебное средство, перстень исполнения желаний оказывается фальшивым. В то же время сюжет оборачивается так, что оно действует не хуже настоящего. Противопоставление правды и неправды снимается, нивелируется. Таким образом, сюжет приобретает «двойное дно», наполняется иронией.

В 1924 году известный американский режиссер Рауль Уолш и актер Дуглас Фэрбенкс, который выступал как продюсер, обращаются к экранизации сказки по мотивам «Тысячи и одной ночи» под названием «Багдадский вор» (с Д. Фэрбенксом в заглавной роли). Имеется даже некоторое фабульное сходство между фильмами Лени и Уолша: в центре повествования – бедняк, противостоящий сильным мира сего. Однако смысл сюжетов этих двух «восточных сказок» – немецкой и американской – полностью противоположен.

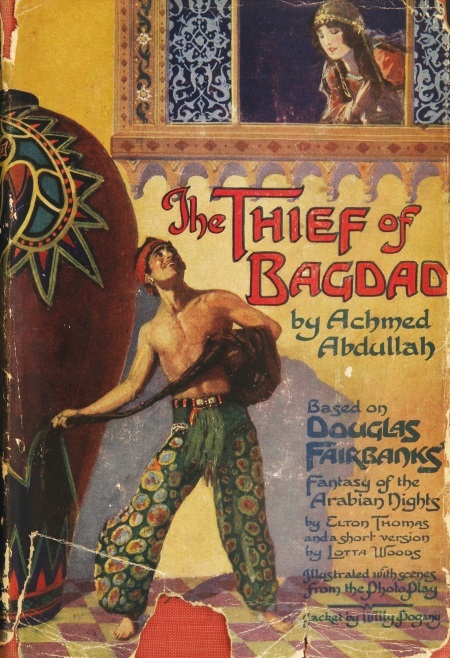

Афиша фильма «Багдадский вор»

Дуглас Фербенкс в заглавной роли в фильме «Багдадский вор»

Персонаж Дугласа Фэрбэнкса – Багдадский вор – кажется неуязвимым. Он может в одиночку противостоять всем сильным и могущественным врагам. Его красота, сила, ловкость, храбрость являются залогом неизменной удачи. Героя немецкого фильма те же качества не спасают.

Фильм «Багдадский вор» – также вольная вариация на тему восточных сказок, в «Тысяче и одной ночи» такого сюжета нет – но есть множество сходных сюжетов о ловких ворах. Знаменательно, что американский фильм предваряется эпиграфом-моралью: «Счастье должно быть заработано». И действительно, герой, бросив воровскую жизнь, небезуспешно пытается заслужить право на счастье с прекрасной принцессой. Слишком откровенное морализаторство скрашено большим количеством спецэффектов.