полная версия

полная версияИстория вожатского дела

Участниками этого КТД могут быть представители одного отряда и их вожатые, но лучше, если будут действовать в содружестве ребята из старших и младших отрядов.

«Строительство» театра начинается на общем сборе. Все участники игры сообща решают, какие цеха (отделы) будут в составе театра, затем создаются сводные группы по цехам, выбираются капитаны (начальники цехов) и совет дела – дирекция театра, в которую входят начальники цехов и главные руководители (директор, художественный руководитель) – вожатые и старшие ребята.

Так же сообща выясняется «репертуарный вопрос». Если решено поставить готовую пьесу, то проводится конкурс между сводными группами на лучшее предложение о том, какую именно пьесу взять. Если решено играть свою пьесу (например, инсценировать известную сказку, рассказ и др.), то создается литературный цех, которому и поручается написать текст представления. Или проводится конкурс между отрядами на лучшую тему (сюжет) спектакля, а на общем сборе все предложения обсуждаются, и только затем выбирается специальная группа, которая пишет сценарий. Его также можно создать приемом эстафеты от одного отряда к другому. После создания пьесы дирекция распределяет работу между цехами и руководит подготовкой спектакля.

Примерная структура кукольного театра: 1) дирекция – главные руководители и начальники цехов (капитаны); 2) литературный цех; 3) кукольный цех (изготовление кукол); 4) актерский цех (кукловоды); 5) бутафорский цех (изготовление реквизита); 6) декорационный цех (работа над декорациями); 7) световой цех (сценические звуки, шумы, музыкальное сопровождение).

После каждого представления необходимо провести общий сбор-«огонек», на котором следует обсудить: Что было хорошо? Что не получилось? Что предлагается? Каждый цех высказывает свои мнения и предложения.

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОНКУРСЫ коллективные дела, развивающие творческие способности каждого участника. Основаны на обмене знаниями, впечатлениями, интересами.

Литературно-художественные конкурсы лучше всего строить как совместную деятельность детей в отряде, как заботу каждого о своих товарищах, о своем коллективе и его успехе в соревнованиях. Вместе с тем творческие работы (сказки, рассказы, рисунки и др.), созданные в ходе конкурса, должны рассматриваться всеми участниками как общее достояние, интересное и поучительное для других людей (например, для ребят из других отрядов, или для тех, кто приедет в лагерь в следующую смену).

Примерные виды литературно-художественных конкурсов:

• на лучшую сказку (на одну и ту же тему, выбранную сообща всеми участниками, или на различные темы);

• на лучший рассказ или сказку в картинках с подписями (на общую или свободную тему);

• на лучший коллективный рисунок (на общую или свободную тему);

• на лучшую подпись под рисунком или серией рисунков;

• на лучшую подпись под фотоснимком или серией фотоснимков.

Советы по организации

Конкурсы можно проводить «молнией», т. е. в течение короткого времени (час-полтора), или предоставить участникам несколько дней на подготовку.

Темы и содержание литературно-художественных работ могут быть самыми различными (определяются познавательными интересами участников, событиями общественной жизни и т. д.).

Работу на конкурс можно делать сразу всем вместе или эстафетой – передавая друг другу сказку, рассказ, рисунок для продолжения. При этом важно позаботиться, чтобы никто не остался в стороне.

Завершить конкурс лучше всего защитой всех представленных работ (авторы читают свои сказки, рассказывают о рисунках, отвечают на вопросы ребят и т. д.), а затем коллективным обсуждением их достоинств и недостатков.

При этом очень важно обращать внимание ребят на положительные стороны каждой работы, а при разборе недостатков показывать их поучительность для всех участников и вести коллективный поиск возможных путей устранения этих недостатков.

Жюри конкурса (из вожатых и старшеклассников) должно так оценивать работы, чтобы не было обиженных. Можно использовать при этом памятные призы (например, открытки) «Самым начитанным», «За самый интересный сюжет», «За лучшее чтение своего рассказа», «За лучшую защиту своего рисунка», «За дружную работу» и т. и.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КТД

Природа – лучший учитель ребенка. Приобщение к миру природы, включение детей в экологическую заботу о живом мире – одна из основных задач работы вожатого в летнем лагере. Операции «Родник», «Муравейник», «Малая речка», «Болото», «Озеро», «Поляна» – примеры экологических КТД.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КТД: академия лесных наук, аукцион цветов (ягод, орехов), бал цветов, встреча с лесничими (егерями, охотниками, рыбаками), выставка лесных даров и диковинок (изделий из лесного материала, лесных букетов), встреча солнца (луны, зари), день леса (реки, луга, озера, рощи и т. и.), день рыбака, день птиц, день рождения Луны (Земли, Солнца), «живая карта», лагерное лесничество, научно-исследовательская экспедиция по родному краю, праздник первого снопа, сюита экологических игр, экологическая карта лагеря, экологическая тропа, экологическая зона работы, экологический вестник, экологический фестиваль [8, с. 88].

ДОСУГОВЫЕ КТД

Многие формы КТД, упомянутые выше, имеют прямое отношение к досугу детей: и познавательные, и трудовые, и спортивные, и художественные [16, с. 104].

Все, что дети делают в свое удовольствие, добровольно есть их досуговая деятельность. И все-таки есть особые игры, детские забавы, затеи, потехи, которые являются коллективными творческими делами. Их роль неоценима. Они являются действенной сферой самовоспитания, ибо все «внешние» требования, которые предъявляют взрослые к детям, они предъявляют к себе сами. Эти КТД несут улыбки, заряд веселья, радости, что уже делает их педагогически ценными. Досуг ребят должен быть полноправным видом деятельности, равным всем остальным.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОСУГОВЫХ КТД: аукцион забав, академия веселых наук, бал (летний, ситцевый, литературный, осенний, цветов и др.), базар головоломок, баталия бумажных корабликов, бюро предложений по делам развлечений, вечер легенд, вечер веселых вопросов (сюрпризов, мистификаций, затейников и др.), вечер-путешествие, веселая дуэль, вечеринка, веселое пятиборье, взятие песочного городка, «Голубая лампа» (семейного чтения), день «рекордов Гиннесса», день веселого двора, дискотека, день веселых испытаний, день фантазера, «Ералаш», загородная массовка, «завалинки», затейник (устный, настенный), игродискотека, игры (спортивные, народные, подвижные, развивающие), задушевный разговор, игры строительные, конструкторские, познавательные, музыкальные, хороводные, шуточные, драматизированные, режиссерские, сюжетно-ролевые и др., игровая, сюита, «капустник», карнавал, клуб выходного дня, клуб коллекционеров (меломанов, любителей искусств и т. и.), конкурсы (бального танца, «Алло, мы ищем таланты», песочных архитекторов, «Шерлок Холмсов», «Робин Гудов», «Мюнхгаузенов», «Дон Кихотов», карикатуристов, веселой пантомимы, фантазеров, смекалки, малых хоров, «Несмеяна» и др.), конкурс юмора и сатиры, «корзина со сказками», комический цирк, коллективный рассказ в картинках, конкурс «Мисс Лето», лотерея, музыкальный киоск, массовка, музей «Заходи, глазей», «Огонек», пир-бал именинников, посиделки, панорама творческих дел, праздники (бумажного змея, русской березы, цветов, игры-игрушки, Нептуна и др.), «песочный город», пресс-бой, ребусник, состязание юмористов, творческие объединения («Райкины», «чудаки»), рыбалка, турнир (гидов, затейников, знатоков), ринг, рыцарский турнир, турнир бумажных голубей, хит-парад, хоровод друзей, цирк из газетной бумаги, цирк на воде, чаепитие, час импровизаций, час инсценировки, чемпионат веселого мяча, шуточная картинная галерея, школьное кафе, шумовой оркестр, эстафета веселых экспромтов (искусств, любимых занятий), экспедиция за сказками (играми, забавами, пословицами, поговорками, загадками, обрядами, церемониалами), юморина, ярмарка развлечений, ярмарка народной мудрости [8, с. 90].

«ЖИВАЯ ГАЗЕТА» – познавательное и организаторское дело-обозрение. Представляет собой серию коротких выступлений, авторы-исполнители которых в образной форме сообщают о новостях жизни лагеря или отряда, дают оценку сделанному и раскрывают перспективы на будущее.

В отличие от устного журнала цель «живой газеты» – помочь детям правильно оценить положительные и отрицательные стороны своей жизни в лагере и настроиться на решение новых задач. Отсюда – боевой, мобилизующий, задорный характер каждого номера, а также сравнительно короткое его существование – обычно не более 15–20 минут.

Материал для выпусков «живой газеты»:

• положительный опыт своего отряда или других отрядов, заслуживающий распространения и развития;

• радостные события в жизни своего отряда (например, дни рождения) и лагеря в целом;

• неприятности, конфликты и предложения о путях их преодоления;

• планы и перспективы развития детского коллектива (ближние, средние, дальние).

Весь этот материал оформляется с помощью самых разнообразных средств (жанров, приемов), например таких, как лозунги-речевки, перекличка, сценка или серия сценок, в том числе с комментариями, репортажем, лозунгом-«приговором», «живые картины», карикатуры, дружеские шаржи и т. п., интервью, загадки, частушки, шуточные оды, эпиграммы, шуточная энциклопедия, теневые картины, световые страницы, песни, в том числе с новыми словами на популярные мотивы, ит. д.

«Живую газету» можно выпускать эпизодически или регулярно. Выступать с ней можно на общем сборе, вечере, слете, а также на линейке (здесь «живая газета» не должна длиться более 5-10 минут).

Подготовка к выпуску «живой газеты» начинается на сборе-старте участников, где сообща выбирают ее название, составляют план номера, придумывают жанры выступлений, создают отдельные группы, отвечающие за подготовку своего выступления. На одной-двух репетициях отрабатывают общие выступления, просматривают и обсуждают групповые. Очень важно после показа номера оценить его на «огоньке» участников, а если есть возможность – вместе со зрителями.

Одним из главных условий успеха «живой газеты» является дружная работа ребят и вожатых, которая строится как общая забота о коллективе: о преодолении недостатков в его жизни, о развитии и использовании хорошего опыта, о раскрытии радостных перспектив.

Пусть как можно больше детей пройдут через эту работу, будут авторами-исполнителями «живой газеты»: ведь она обладает поистине волшебной силой в борьбе с равнодушием, в воспитании многих ценных качеств, и прежде всего ответственности и чести, развивает творческие способности, навыки выразительной речи и культуры движения, сплачивает ребят и взрослых общими раздумьями, переживаниями и общей заботой.

КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ творческое организаторское дело, когда каждый ребенок отряда участвует в раскрытии перспектив, в поиске и выборе общих дел на новый период смены, в разработке конкретного плана таких дел.

Коллективное планирование – школа ответственности и заботы, самовоспитания и обучения важнейшим организаторским умениям, прежде всего умению строить личную и общую перспективу (ближнюю, среднюю, дальнюю).

Варианты и способы планирования:

1. Перспективное планирование на длительный период. Предварительно проводится такая работа:

• разведка важнейших дел или серий дел на пользу и радость своему отряду, лагерю, в том числе перспективных дел, подготовка к которым будет продолжаться длительное время (например, поход-путешествие или рейд), и постоянных дел-поручений, по очереди выполняемых различными группами детей;

• поиск и выбор героя (героев), жизнь которого будет изучаться как пример и образец в повседневной работе и самовоспитании;

• поиск и установление традиций (обычаев), организующих отдельные стороны жизни отряда, лагеря (например, ритуала открытия и закрытия общего сбора, почета лагерного флага и ДР-)-

Перспективное планирование может происходить на первом общем сборе-старте после приезда в лагерь, перед походом, после какого-либо мероприятия.

Для того чтобы каждый член коллектива действительно стал активным участником перспективного планирования, можно использовать следующие приемы коллективной организаторской деятельности:

• конкурс между отрядами на лучшие предложения о содержании общей жизни в лагере;

• анкета-копилка типа «Хочу, чтобы было так» или «Думаю – мечтаю – предлагаю»;

• специальная газета-«молния»;

• закрытый конкурс на лучшие общие дела, когда предложения от ребят (индивидуальные и групповые) подаются в пакете вместе с другим (запечатанным) пакетом, в котором раскрывается авторство (эти вторые пакеты обнародуются только после рассмотрения и оценки всех предложений).

2. Составление плана общих дел коллектива на очередной срок (на смену, на неделю в лагере). Происходит на общем сборе-старте или на большом общем сборе. Здесь же определяется, кто будет участвовать в каждом деле (весь коллектив лагеря или отдельные отряды, по желанию или сводные объединения детей из разных отрядов) и кто будет организатором того или иного дела: совет лагеря, специальный совет дела из представителей отрядов, отвечающий за подготовку и проведение КТД, или капитан сводного отряда.

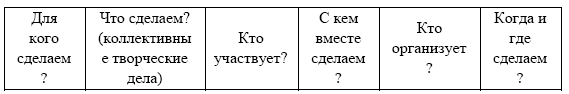

Вот примерная схема такого плана общих дел, составленного общим сбором:

«Наши дела»

Для того чтобы каждый член коллектива стал активным участником такого календарного планирования, можно использовать следующие приемы коллективной организаторской деятельности:

• разведку дел и друзей с такими маршрутами, как «Окружающая жизнь», «Молодежные газеты и журналы» (при этом лучше всего, если в разведку идут представители всех отрядов; такая разведка может длиться несколько дней);

• открытый конкурс между отрядами на лучшие предложения к плану или закрытый конкурс для всех желающих;

• выпуск газеты-«молнии» с вопросами-задачами и копилкой предложений.

3. Разработка плана отдельного, наиболее важного, трудного или нового дела всеми ребятами отряда. Происходит на общих сборах-стартах. При этом вожатый может заранее или на самом сборе рассказать о значении и особенностях данного дела, о возможных вариантах его проведения; затем идет работа (на самом сборе в течение 15–30 минут или предварительно) по микрогруппам, где каждый высказывает свои пожелания, после чего готовится коллективное предложение об этом деле (как лучше его провести) или проект этого дела; наконец, происходит смотр предложений или проектов, их защита, обсуждение, сообща отбираются самые удачные варианты или создается объединенный проект, составляется план предстоящего дела.

Каждый член совета отряда или совета дела организует работу по осуществлению намеченного, распределяют поручения. Обсуждают, как лучше их выполнить сообща; на совете представители микрогрупп отчитываются о сделанном, договариваются о совместных действиях, решают возникающие по ходу работы вопросы.

Советы по организации

В период подготовки к общему сбору вожатые помогают детям (лучше по секрету), устраивают их сборы в отрядах, подсказывают маршруты разведки, советуют провести те или иные дела (на выбор), подбадривают, поддерживают и помогают развить (конкретизировать) предложения ребят.

На самом общем сборе вожатые действуют как заинтересованные, увлеченные общим поиском участники коллективного планирования – и в качестве ведущих, и в составе микрогрупп: помогают ребятам сравнивать различные варианты, учат ставить друг другу вопросы (например, во время защиты проектов), отбирать наиболее подходящие решения, кратко обобщать результаты обсуждения, формулировать решения.

Важно учить ребят (и прежде всего личным примером!) относиться к своей работе как к части общего дела, как к заботе об отряде, о его чести. С этих позиций нужно вести контроль за выполнением плана, предъявлять требования, давать оценку действиям каждого и всех вместе.

Нельзя забывать, что коллективное планирование происходит тем успешнее, чем активнее все члены коллектива обсуждают свой собственный опыт (например, на сборах-«огоньках» или на больших общих сборах), извлекают из него уроки на будущее, а также чем вдумчивее они знакомятся с опытом других, сравнивают этот опыт со своим, учатся и на успехах, и на ошибках.

Составляя план воспитательной работы, вожатый намечает систему своих собственных действий, заботясь прежде всего о том, чтобы обеспечить активное участие каждого ребенка в коллективном планировании общих дел.

ЭСТАФЕТА ДРУЖБЫ – игра на местности, проводимая с целью сплочения отряда в увлекательном творческом деле.

Участники игры делятся на 3–4 команды. Каждая команда получает от ведущего задание: пройти по такому-то азимуту (или по дорожным знакам) такое-то расстояние, найти в конце маршрута своего вожатого и вместе с ним подготовить сюрприз для своего отряда.

В задании указывается, каким должен быть характер сюрприза. Каждая команда готовит часть общего творческого дела: страницу «живой газеты» или устного журнала, экспонаты на выставку «Природа

и фантазия» (с объяснениями экскурсовода), куплет для коллективной песни (на определенный мотив) и т. п.

Одна за другой собираются в условленном месте все команды. Под руководством ведущего они по очереди выступают перед товарищами, передавая друг другу эстафету дружбы.

КТД С ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫМ НРАВСТВЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ

Все модели работы с детьми летом имеют нравственный аспект. Однако существуют просвещенческие и тренинговые формы деятельности, несущие этическую направленность.

ПЕРЕЧЕНЬ КТД С НРАВСТВЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ: вечер «расскажу о хорошем человеке», вечер этикета, веер откровения, гостевой день, день поступков «по секрету», день рождения лагеря, день русского хлебосольства, день этикета (мальчиков, девочек), диспут, «камертон доброго настроения», комплексная игра «магазин без продавца, «огонек» знакомств, «огонек» прощания, «орлятский круг», рейд дружбы, ролевая игра нравственного характера «семенник», сбор «Я-мы-они», «фабрика смеха», эстафета соседей [8, с.91].

Раздел 3

История создания и актуализация опыта деятельности международного детского центра «артек», всероссийских детских центров «океан», «смена», «орленок»

История Международного детского центра «Артек»

«Артек» был основан как лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезной интоксикацией, по инициативе председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Петровича Соловьева.

Впервые о создании детского лагеря в Артеке было объявлено 5 ноября 1924 года на празднике московской пионерии. Деятельное участие в подготовке к открытию лагеря приняли Российское Общество Красного Креста (РОКК), Российский коммунистический союз молодежи (будущий ВЛКСМ) и Центральное Бюро юных пионеров. Руководил подготовкой лично З.П. Соловьев. Видимо, поэтому в некоторых источниках он указывается как первый директор «Артека», хотя непосредственное руководство лагерем сразу же после его открытия было поручено Ф.Ф. Шишмареву.

Лагерь был открыт 16 июня 1925 года и состоял из четырех больших брезентовых палаток. На первую смену приехало 80 пионеров из Москвы, Иваново-Вознесенска и Крыма.

Первые артековцы поставлены жили в брезентовых палатках. Через два года на берегу были легкие фанерные домики. А в 1930-е годы, благодаря построенному в верхнем парке зимнему корпусу, «Артек» постепенно был переведен на круглогодичную работу. В 1936 году в «Артеке» прошла смена пионеров-орденоносцев, награжденных правительственными наградами, а в 1937 году лагерь принял детей из охваченной гражданской войной Испании.

До марта 2014 года «Артек» принадлежал Украине и назывался «Международный детский центр «Артек». В последние годы «Артек» не являлся круглогодичным лагерем, но и в летний сезон заполняемость «Артека» составляла не более 75 %.

Летом 2008 года было объявлено о создании на основе «Артека» центра украинского национального воспитания. 29 июля состоялась презентация программы «Украина во мне. Я для Украины», которая, по заявлению пресс-службы «Артека», должна стать «основой содержательных проектов «Артека». В сентябре 2008 года президент Национального Олимпийского комитета Украины Сергей Бубка объявил о планах использования лагеря в качестве тренировочной базы национальной Олимпийской сборной, однако эти планы так и не были реализованы. В то же время, в украинский период в «Артеке» был запущен ряд новых проектов. В частности, это Фестиваль детского творчества «Наша земля – Украина», фестиваль «Танцы в «Артеке», международный конкурс-фестиваль талантливых детей «Щасливі долоні» («Счастливые ладони») и другие.

В январе 2009 года «Артек» впервые за свою историю временно прекратил работу из-за проблем с финансированием. Генеральный директор «Артека» Борис Новожилов на пресс-конференции в Киеве заявил, что при таком отношении властей 2009 год может «стать последним годом существования «Артека»». По данным украинских СМИ, в знак протеста 19 января 2009 года Новожилов начал голодовку.

16 июня 2014 года распоряжением Правительства РФ создано федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр «Артек»». Функции учредителя переданы Министерству образования и науки Российской Федерации, подготовлен проект программы развития центра.

16 июня 2015 года «Артеку» исполнилось 90 лет. Прошел ряд праздничных мероприятий, на которых присутствовал глава правительства России Дмитрий Медведев.

Основные направления и составляющие работы лагеря

Медицинско-оздоровительная. Первоначально это было главное, а по задумке З.П. Соловьева, возможно, и единственное назначение «Артека». Об этом говорит тот факт, что с момента открытия главным должностным лицом лагеря был врач. В лагерь направлялись исключительно дети с диагнозом «туберкулезная интоксикация», или находящиеся в группе риска по этому заболеванию. Режим включал в себя медицинские и гигиенические процедуры, соответствующим образом составлялось меню. Позднее к каждому отряду наряду с вожатым был прикреплен медицинский работник. Созданный, как одно из учреждений Российского Красного Креста, «Артек» через некоторое время был передан в ведение Министерства Здравоохранения.

Актуальной эта функция «Артека» была и в послевоенные годы, однако постепенно ее место заняла функция «организации детского отдыха», включавшая в себя общую физкультуру, климатотерапию, режим дня, но специальных медицинских программ более не предполагавшая. Наоборот, появился целый список ограничений для направления в «Артек» по состоянию здоровья. Хотя в официальных документах и публикациях СМИ пребывание детей в лагере сегодня называется «оздоровлением».

Воспитательная. Первые сотрудники «Артека» отмечали в своих воспоминаниях его отличие от других существовавших в то время лагерей с их строевой подготовкой, ночными побудками и политическим воспитанием. «Артек» был «лагерем нового типа», «лагерем-санаторием». Главный пионерский девиз З.П. Соловьев переписал: «Будь здоров! Всегда здоров!». Разумеется, необходимость воспитательной работы с детьми под сомнение не ставилась. Но уже с первых лет работы лагеря в руководстве страны задумались о превращении его в «кузницу кадров» для будущего комсомольского актива.

Постепенно функция патриотического, политического и идеологического воспитания вышла на первый план. Путевка в «Артек» стала поощрением, наградой для пионера. Все чаще решения о работе лагеря принимались на высшем партийном уровне, и в 1958 году «Артек» был окончательно передан из подчинения медицинским ведомствам в ведение ЦК ВЛКСМ. С этого времени вплоть до 1990-х годов «Артек» считался «лагерем пионерского актива», здесь проводились Всесоюзные пионерские слеты и тематические смены для активистов разных направлений пионерской работы. Однако, по общему мнению артековцев тех лет, эта работа велась очень аккуратно, без перегибов. На фоне всеобщего охвата пионерской работой школьников страны «Артек» иногда выглядел даже немного по-диссидентски. Вожатые и педагоги лагеря старались воспитать в детях подлинную дружбу, а не отвлеченный коллективизм, и даже служить идеалам социализма учили без показного рапортования.