Полная версия

Матрос на мачте

Вот, например, тот, кому тысяча девчонок из зала визжит до истерики, он пляшет на сцене и поет, а в глазах у него почти что ужас: а то ли я делаю? а не выгонят ли меня, чего доброго, прямо сейчас со сцены? И от этого лицо у него очень глупое, но из зала этого выражения почти не видно и на экране тоже, хотя на экране легче его различить. Но я знаю, о чем говорю.

Потому что они – все эти суперзвезды – часто приходят к нам домой, к отцу в гости, и болтают на разные темы. Ничего не видела гаже. Сначала это было даже интересно, все эти их разговоры про то, как их все обожают и какие их фанатки идиотки, и все их анекдоты, и кто какой заключил контракт, а потом меня стало просто тошнить от их глупости, выпендрежа и страха, того, что вдруг он или она сейчас сделают что-то не то и ему скажут правду, ну например, что он (или она) – ничтожество. Они все очень боятся оказаться ничтожествами, хотя на самом деле знают, что так оно и есть, просто не верят, что им это когда-нибудь кто-то скажет всерьез, потому что это уже осталось в прошлом. Но бывает, что и говорят. Отец мой им, конечно, такого никогда не скажет, потому что это его работа, но их менеджеры бывает что сгоряча и говорят.

Так вот всю ночь я ходила по заводу за той девочкой – я решила, что если уж она так и не родится до конца, то я хотя бы разгляжу ее получше. И вот наконец разглядела. Это было как вспышка, когда перегорает лампочка, – хлопок, свет и темнота, а предметы какое-то время стоят в глазах. И в тот момент, когда я увидела ее лицо при вспышке, я поняла, что она – это я. Я увидела свое собственное лицо. И мне сразу же стало ясно, что так и должно было быть с самого начала, потому что, может быть, в этот момент я с ее помощью в ней и родилась по-настоящему.

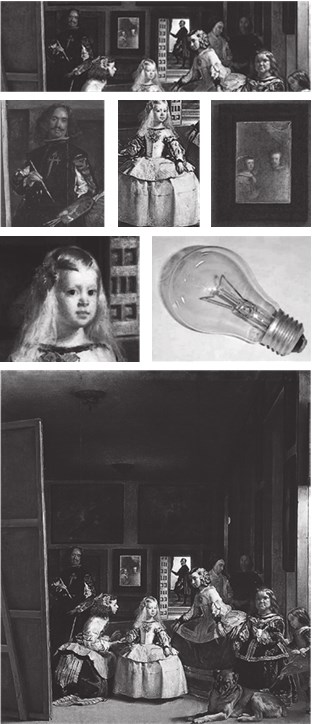

Вернее, если это и была я, то я родилась со своей собственной помощью, я сама себе стала как мама и богородица. Я родилась из звуков, в которые она (я) была до этого одета, потому что именно так все устроено. Это устроено, как… как… ну «Менины». Да, как картина Веласкеса. Такой испанский художник, кажется XVII века, не помню точно. На ней, на картине, изображена инфанта Маргарита в платье, похожем на перламутровую бабочку или белого конька, на котором она же и едет, и еще ее фрейлины, и карлица, и собака, и сам художник, который в это время стоит за мольбертом и вглядывается в вас.

И может показаться, что в этом и был его расчет, что он написал такую непривычную картину, стоя в которой он изображает на картине вас – зрителя. Ну оригинально, скажем, поменял порядок вещей: сам он, художник, – на холсте, а вы – натурщик, но не изображенный, а разглядываемый им с холста и при этом живой. Но это еще не все. Вся фишка в том, что он не вас разглядывает, а королевскую чету, которую он в это же самое время и изображает на своей повернутой к нему огромной картине. А понятным это становится, потому что они – король и королева – отражаются в зеркале за его спиной. Зеркало довольно-таки далеко, и не сразу видишь, что это – зеркало и что в нем изображение тех, кого он сейчас пишет, но постепенно об этом догадываешься, особенно если посмотришь подольше. Поэтому там, где стоите вы, на самом деле стоят король и королева. То есть, с одной стороны, стоя перед картиной, вы автоматически превращаетесь в короля и королеву, в ту самую пару, которую разглядывает художник, а с другой – непонятно, видит ли он на самом деле только короля и королеву, а вас не замечает, или он и вас к тому же видит. А если он и вас видит, то тогда это место, где вы стоите, обладает магическим свойством содержать в себе массу вещей – вас, короля, королеву и взгляд самого художника, в вас троих уткнувшийся. Причем возникает еще один вопрос: если он пишет то место, где все вы собрались, то, значит, на картине, которую он пишет, должно быть и ваше изображение. И не только ваше, а любого, кто станет эту картину рассматривать, – всех зрителей, которые когда-либо на нее посмотрели хоть раз. Проще говоря, в возможности, – всех людей мира. Это место, которое он изображает – заключило в себе всех людей мира. Но, в отличие от короля и королевы, в зеркале их не видно, потому что их видит только сам художник, ну и еще те, кто изнутри картины посмотрит на картину внутри картины – ту, которая повернута изображением не к вам, а к художнику. То есть, я хочу сказать, что это не совсем физическое измерение – то место, где все мы с вами, зрителями, стоим. Хотя бы потому, что в этом месте может уместиться хоть миллион человек, хоть миллиард – это неважно, какое количество – можно приписывать нули до бесконечности. Я все это не из головы сочинила, а однажды просто увидела. Отец считает, что я вундеркинд и математический гений, но, честно говоря, у меня с математикой нелады, просто некоторые вещи надо увидеть, вот и все. Для этого не нужно быть гением.

Так вот той ночью на заводе все происходило примерно так, как на картине Веласкеса. Только вместо света работал звук – голоса, которые я слышала и из которых рождалась девочка-колокольчик, которая оказалась мной. Но, как и у Веласкеса, она оказалась не только мной, а любым, кто бы встал на мое место и посмотрел на нее. Любым – слушателем (вместо зрителя у Веласкеса). И если бы на мое место встал миллиард человек, то, во-первых, мы бы все уместились, потому что не обязательно туда вставать одновременно, можно и по очереди, и всем времени хватит, главное ― то, что она всех нас видит одновременно – и тех, кто встал раньше, и тех, кто позже.

А во-вторых, весь этот миллиард увидел бы, что эта девочка и есть каждый из них, рожденный заново, теперь уже по-настоящему. И что теперь он может прожить свою собственную жизнь, а не чужую. И увидеть те деревья, звезды и людей, каких до этого никогда не видел, а теперь увидит, потому что он теперь – другой, истинный. Мне кто-то говорил, что в Библии много написано о втором рождении, но я сейчас не очень хорошо помню, где именно. Кажется, про это говорил Христос одному из главных фарисеев, когда тот пришел к нему ночью. Но это неважно, куда прийти – к Христу или девочке-колокольчику. Важно прийти в такое место, где тебе можно родиться снова. Может, и девочки-колокольчика там не будет. Может, там будет просто пляж или ветка с бабочкой. Главное, что ты пришла к себе. К той, которая тебя всегда ждет. Главное, что на тебя смотрят.

Под утро девочка свернулась, вошла в матку и заново изверглась из нее. Красную и скрюченную, ее прихватили щипцами и бросили в ведро, стоящее тут же, в операционной. Потом я заснула.

Меня разбудил звонок сотового, звонила Светка – моя московская подружка. «Мне сказали твои, что ты здесь, – щебетала она жизнерадостно, как будто было не шесть утра, а день в разгаре. – Я тебе позвонила в Москву, а они говорят, что ты уехала. А я спрашиваю, куда. А они говорят, в С. А., я говорю, вот это да! Я говорю, я сама в С. А., значит, говорю, сейчас я ей перезвоню. Слушай, они просили, чтобы ты им позвонила. Они сказали, обязательно. Они просили, чтобы я не забыла и передала, чтобы ты обязательно им позвонила. Ты здесь с кем? с мальчиком? Поехали сегодня на яхту, ладно? Там они все попадают, когда узнают, кто у тебя отец. Хорошие ребята – почти все из Москвы. Там еще этот будет, ну как его… Ну да ты знаешь. Прикольный мужик… У которого фанатка трусы украла. Он, кстати, мне говорил, что с твоим отцом мечтает познакомиться. Эй, ты меня слышишь? Ты что там делаешь, заснула?» «Ага, – говорю я, – сплю». «Просыпайся, – говорит Светка. – Так ты всю жизнь проспишь. Я тебя жду», – и она назвала какой-то ресторан, из тех, что работают круглые сутки. Сказала, что клевое место: «Приедешь?» «А как же, – говорю я, – ясно, приеду». Самое смешное, что я действительно слезла с подоконника и потащилась в город. Оглянулась напоследок на подоконник, увидела рукавицу, которую ночью подложила под голову, – вот ведь, чуть не забыла! – засунула за пояс и пошла. Смешно, правда? Ни минуты покоя! Не жизнь, а сплошной праздник.

Светка

– Привет, Светка! – сказала я.

Светка была очень красивой, в школе считалась первой красавицей, а сейчас она еще загорела и светлые волосы выцвели. Она стояла на веранде ресторана в шортах – высокая, светлоглазая – и делала вид, что не замечает, как на нее заглядываются. А заглядывались сильно, некоторые машины даже притормаживали. Не все, но многие. В основном эти лакированные грузовики для шпаны – джипы. Вот бы никогда в такой не села, ни за что на свете! А Светка, наверное, могла бы. Я любила Светку за то, что она не усложняла. Она была легкой, отходчивой, смешливой. Я вправду ее любила.

Напротив нашей веранды на фоне моря торчали пальмы, а за ними – разноцветные флаги в честь парусной регаты, и было слышно, как они начинали вяло похлопывать, когда налетал ветер. Тихо играла музыка, и певица пела щедрым басом. Кажется, Анастасия. Так себе музыка, но не самое худшее.

– Что это у тебя? – спросила Светка, когда мы сели за столик.

– Это?

– Что за рукавица?

– А, рукавица. Так, подарили.

– Кто? Твой мальчик? Покажи.

Но я не стала показывать Светке рукавицу со светом внутри, а засунула ее за пояс своих драных джинсов.

– Не хочешь, не показывай, – согласилась Светка и кивнула головой. Она ела спайс-суши с лососем, а я заказала чашку кофе и рогалик. Было хорошо сидеть на веранде и чувствовать, как прохладный утренний бриз забирается в волосы и гладит щеки. Правда, на столе от него все разлеталось – пепел от Светкиной сигареты, салфетки и деньги, которые мы положили под блюдце, но так было только веселее.

– А меня чуть не изнасиловали.

Светка поперхнулась.

– Рассказывай, – сказала она мрачно.

– Да и рассказывать-то нечего. Пошла в гости, в гостиницу, а там они стали ко мне приставать. А потом я убежала.

– Суки! – сказала Светка. – Вот, блин, суки! Стрелять таких надо. Прямо при рождении. Как собак. Номер комнаты запомнила?

– Нет, не запомнила.

– Ну хоть этаж?

– Знаешь, Светка, я, по-моему, и гостиницу не запомнила. Помню, что там был фонтан. С рыбками.

– Ну да ты совсем сумасшедшая, – сказала Светка. – Таких, как ты, надо выгуливать на Елисейских Полях с гувернером. Пока безмятежность не выветрится.

– Сейчас нет гувернеров. И Полей тоже практически не осталось – муляж.

– Значит, тебя надо выгуливать с муляжом гувернера, – внезапно захихикала Светка. – С имитатором гувернера. – Тут она вдруг спохватилась и посмотрела на меня виновато.

– Ох, прости.

– Ничего, – сказала я. – Если ты думаешь, что я расстроилась или там какую-нибудь эмоциональную травму получила, то ничего такого не было. Я на них даже и не обиделась. Они же не виноваты, что я обозналась.

– Милые, бедные мальчики. Пойди к ним, попроси прощения. Сколько их было?

– Двое.

– А я бы все равно в милицию заявила.

– Не смеши меня.

Светка задумалась, наморщив лоб и слепо тыкая сигарету в пепельницу.

– Ты сказала – обозналась? – наконец сообразила она.

Она всегда ловит. Бывает, не сразу, но в конце концов ловит. Это потому, что ей не все равно. Многим все равно, а ей нет. Правда-правда, ей действительно не все равно, изнасиловали тебя или нет. Некоторым тоже вроде не все равно, но им не все равно, потому что тут есть о чем поговорить и чего можно боятся самой, а Светке не все равно, что с тобой случилось, большая редкость в наше неспокойное время, хи-хи. – А ты кого-то искала?

– Ну…

– Кого?

– Я сама не очень понимаю.

– По интернету познакомились?

– Нет. Кажется, мы и раньше были знакомы, только я забыла…

Светка напряглась.

– Как это забыла? Как такое можно забыть?

– Ну…

Я не очень хорошо знала, что я ей сейчас скажу. Не рассказывать же ей, в конце концов, с самого начала всю эту запутанную историю, начиная с того, как я посмотрела спектакль про Казанову, а потом грохнулась на катке и как из бедной девичьей головки в результате падения вылетел целый блок памяти. В это время на улице хлопнула дверь автомобиля, и, пока я соображала, что же такое наплести Светке, к нам подошел смуглый мужчина лет тридцати, одетый в светлые брюки и в голубую футболку «Дольче-Габбана».

– Доброе утро, девочки!

– Привет, Руслан, – сказала ему Светка, не отрывая от меня глаз. – Ты погоди немного, мы разговариваем. У нас важный разговор.

Руслан молча кивнул и направился к стойке. Там он сел и закурил сигару – я видела. Специально проследила, уж очень у него был чопорный вид – не кавказец, а прямо сэр Джон-Джон из Кембриджа.

– Ладно, не хочешь говорить сейчас, потом как-нибудь расскажешь, – после паузы сказала Светка. – Она, видимо, поняла, что из меня больше пока ничего не вытянешь. – Ну тогда давай поедем. Нас яхта, блин, ждет.

Мы расплатились, вышли на улицу, и Руслан повез нас к причалу. Смешно сказать – проехали мы всего метров пятьсот, но зато с каким комфортом! Вот ведь, только что зарекалась садиться в эти самые джипы, а села как миленькая, не дрогнула, даже с удовольствием села. Со мной всегда так. Стоит только кого-нибудь осудить, и сразу оказываюсь на его месте. Руслан мне понравился. Он был чеченец, хотя всю жизнь прожил сначала в Сибири, а потом в Москве. Даже окончил МГУ, юридический, естественно. Это мне Светка поведала. Понравился он мне, потому что молчал и еще потому что включил музыку с Фрэнком Синатрой – главным мафиози. Но пел он замечательно. Strangers in the night – мою любимую.

На причале я стала озираться в поисках судна. Я думала, что нас приглашают на настоящую яхту – с парусами, мачтами, веревочными лестницами, но ничего этого не было видно.

– Паруса? – Руслан внимательно смотрел на меня. Он, кажется, огорчился. – С парусами пока не выйдет, – медленно сказал он. – Может быть, завтра. Давайте, я вам позвоню завтра, и будут паруса.

Светка шепнула ему что-то на ухо. Он кивнул головой.

– Я большой поклонник вашего отца, – сказал он мне. – Сразу видно, что вы из хорошей семьи.

Фраза прозвучала высокопарно, и я еще подумала, что о семьях в привычном смысле в наше время можно говорить лишь с лицами кавказской национальности, а впрочем, и у них тоже непонятно, где кончается обычная семья и начинается «крестная». Ничего сейчас про это непонятно. Ни у нас, ни у них. Мне вообще в последнее время ни про что непонятно. Тебя зовут на яхту, ты думаешь, что будут паруса, а никаких парусов не оказывается, а стоит просто трехэтажный белый, как ментоловая жвачка, корабль со стеклами, пестрыми шезлонгами на палубе, тихой музыкой с мачты и загорелой компанией молодых людей. Я чуть не заплакала с досады.

– Глупая, – сказала Светка. – Все яхты теперь такие. Самый писк!

– Не все, – сказала я, – не все.

– Конечно не все, – поддержал меня Руслан. – Парусные тоже есть. Они не хуже. В общем, на любителя. Завтра.

Он вежливо взял меня под локоть, и мы пошли по узкому трапу на палубу. Трап пружинил и раскачивался, а вода под ногами была зеленая и переливалась как битые бутылки.

Глухонемой

Уже через полчаса. Я пожалела. О том, что приперлась сюда. Сначала все было еще куда ни шло, познакомились, повосхищались друг другом, загаром, яхтой, погодой, шмотками на. А потом пошли все те же разговоры, от которых я через пять минут чувствую ком в желудке, через пятнадцать – как он разрастается и добирается до горла, а через шестнадцать никакие правила приличия уже не могут помешать мне подняться и начать активные поиски дороги в туалет. И вот я сижу в этом самом туалете, слушаю музыку и думаю, как отсюда поскорее убраться. Дело в том, что яхта уже в море, и просто так на берег не спрыгнешь. А спрыгнуть хочется, потому что я не хочу больше про Lancome, и я не хочу про Сerryti, и меня мутит от Hugo-MaxMara-Ungaro, и про Alfa Spider мне тоже неинтересно. Вот что значит расслабиться – сразу же оказываешься среди зомби.

Зомби они и есть зомби, что с них взять. Только зачем мне было сюда ехать? Наверное, все-таки вчерашний вечер и ночь сильно на меня подействовали. Наверное, я наврала Светке, когда сказала, что у меня нет никакой эмоциональной травмы, наверное, она у меня есть. Когда я таких, как эти, послушаю, мне вообще начинает казаться, что слова надо запретить. Не то чтобы запретить, а взять и перестать их употреблять. Вот это было бы здорово. Потому что большинству из них все равно, про что говорить, вернее, им неважно, что это значит, а это как пароль-ответ. Я тебе: «Дукатти». А ты мне: «Харлей-Дэвидсон». А что «Дукатти» и что этот самый «Харлей» – неважно. Они весь вечер будут обсуждать, на чем лучше ездить, причем фанат «Харлея» будет словесно опускать фаната «Дукатти», а тот свысока объяснять, что «Харлей» – дешевка и для более крутых забав не годится, потому что в нем в три раза меньше мощности, и вообще.

Еще я вспомнила одного глухонемого мальчика, с которым одно время дружила, и подумала: как бы он описал вот этот день? Он, наверное, взял бы свою толстую тетрадку и написал что-нибудь такое: «Очень синее небо. Внизу ходят большие рыбы с плавниками, их не видно, потому что вода толстая. По палубе идут мурашки. Это работает мотор. Я очень люблю флаги и рыб. Мне нравится флаг над яхтой, мне нравятся рыбы в море. Я дружу с одной рыбой. Она на картинке. Она большая и серебристая. Глаза и рот. Еще у нее хвост как серп. Я никогда не буду их ловить. Я дружу с рыбой. Мы разговариваем. Потому что она понимает меня без слов. Меня многие понимают без слов. Яхта, небо, волны и водоросли – они меня понимают без слов. Нам хорошо, когда мы слышим друг друга и понимаем. Еще моя рыба умеет летать. Поэтому нам не нужны слова. Я не умею летать. Но я люблю смотреть, как летают другие – бабочки, рыбы, стрекозы и утки. Им не нужно что-то говорить. Они летят и так говорят. Утка не говорит, что она утка, она говорит хвостом и крыльями: вот я. Она говорит ух-л… Шу-шу. Неправды нет. Для уток и рыб нет неправды. Поэтому они такие красивые. Яхта плывет. Она плывет вдоль берега. Берег зеленый. На нем стоят белые санатории. Дальше видны горы. Они зеленые внизу и сине-сизые наверху».

Он ни за что, конечно, не стал бы писать, какие здесь собрались придурки и как ему тошно среди них. А может, ему и не было бы среди них тошно, потому что он и им бы, наверное, порадовался за компанию. Многие говорили, что он дурачок, но он не был дурачком. Он ходил в спецшколу – его возила мать на шикарном BMW, которого он, по-моему, даже не замечал. Он как-то написал мне, что ему нравятся колеса, потому что они толстые и быстрые. Так вот, он не только знал стереометрию лучше всех в школе, но еще и помнил наизусть все исторические документы – послания Папы Иннокентия или письма Грозного. Он также мог сходу расписать всю шахматную партию за звание чемпиона мира между Алехиным и Капабланкой, я это случайно выяснила, но он не понимал, что здесь особенного, и, кажется, считал, что любой на это способен. Способен вот так, запросто, взять и написать всю партию – ход за ходом.

Конечно, я так не могла. И как он писал-разговаривал, тоже бы не смогла. Но попробовать ведь можно. Я бы еще так написала: «Я сижу в туалете. Я тут уже сто лет сижу». Нет, не так… «Я сегодня плыву в море. Сегодня очень красивый день. Наверное, это лучший день в моей жизни. Я люблю Лао-цзы. Это китаец. Он говорил, что общаться с помощью слов не надо. Надо общаться с помощью узелков. Что селения должны быть маленькими. Что пусть они стоят близко. Чтобы крик петуха из одного селения могли услышать в другом. Я люблю деревья, несколько рассказов и стихотворений и одну сумасшедшую старуху. Она ходит в подвенечном платье и мужской шапке. Она ходит в подземном переходе. Она бранится, но никого не видит и не слышит. Она большая и угловатая. Подвенечное платье новое, ни пятнышка. Я пыталась с ней поговорить. Она остановилась и слушала. Потом схватила меня за плечо, сказала: фу – и стала плакать. Она плакала недолго, и ей было не больно. Потом вокруг собрались пьяные парни и стали что-то у нее спрашивать. От их пива воняло. Потом они ушли. Потом ушла она. А я ушла за ней. Я хотела узнать, где она живет. Но у меня не получилось. Потому что у ангелов нет дома на земле. У них дом на небе. Сумасшедшая старуха не была ангелом. Но ангел в ней жил. Это был его деревянный дом на земле. Он стирает ей подвенечное платье по ночам. Ему для этого корыта не нужно. «Индезита» не нужно. У ангелов свои секреты. Не такие, как у нас с вами. Они такие, как у ангелов и ангелов. Потому что у волков и волков одни секреты, а у белок и белок – другие. Еще есть секреты у снежинок и снежинок. Они их не рассказывают. Они бы и рассказали, но это не нужно. Потому что с секретами жизнь интересней. Хотя и опасней. Ведь если у льва не будет секретов от барашка, то он перестанет есть мясо. А пока есть, он его ест. А если у людей не будет секретов от ангелов, они тоже перестанут обманывать и убивать друг друга. Как Лев Толстой. Он похож на небо. На толстое облако в небе. Оно летит и ему хорошо. Потому что оно все знает и про Анну Каренину и про Наташу, и про Оленина, и знает лучше. Летит и молчит. Но его все понимают, кто знает хоть один секрет. Мне хорошо. Я вышла на палубу, и ветер ерошит мне волосы. Я вижу двух дельфинов справа. Они прыгают на фоне зеленого берега. Потому что когда они высоко подпрыгивают, то оказываются прямо рядом со мной. И тогда они оказываются на фоне зеленого берега. Не надо ни о чем говорить. Они улыбаются. Я знаю, что главное – это улыбка. Не слова. Потому что улыбка главнее. Еще я люблю глухонемого мальчика Никиту, как идет дождь в деревне или в парке и еще Шарманщика. Я влюблена в Шарманщика. Вот как это бывает. Я не знаю Шарманщика. У него, наверное, нет шарманки. Но у него есть я. Он пишет мне письма про Владимира Соловьева и пропавшую букву. Соловьев – это философ. Он хрупкий и сильный и прыгает, как кузнечик, когда хочешь накрыть его ладонью. Соловьева я тоже люблю, но Шарманщика больше. Мир большой. Но если мне кто-нибудь расскажет, как это делается, я из него обязательно сбегу. Мне все равно, куда. Но кое-что я прихвачу с собой. Самое главное. Не буду говорить что, но шарманка там тоже будет. В подарок».

Ци-лин

Ко мне подошла Светка и сказала: что случилось? Ничего не случилось. Я не хочу про Багамы и как отдыхают в Сардинии, про коллекцию Гальяно и ресторан Nobu.

– А ты не слушай, забей, пойдем, а то неудобно. Они там монетки в воду бросают, кто поймает. Они хорошие ребята, пойдем.

Нечего делать, я пошла со Светкой, не за борт же прыгать. Ребята, загорелые дочерна, столпились у борта, и один из них, наверное главный, заводила, объяснял:

– Девочки, вот видите, это пятьдесят центов. Беру в руки. – Он взял монетку в правую руку с платиновым перстнем на безымянном пальце с ухоженным светлым ногтем и, зажав между указательным и средним, пижон, сразу видно, не пропускает ни одного голливудского фильма. – Подбрасываю! – кинул монетку вверх, так что она, взлетев, блеснула на солнце и на миг зависла над водой, а потом упала, с коротким шипящим звуком рассекла поверхность, и было видно, как она, блуждая из стороны в сторону и жарко отсверкивая на солнце, погружается в глубину. – И тот, кто ее поймает, выигрывает наш главный сегодняшний приз.

– Шикарная игра, – сказала девочка рядом со мной.

Я не поняла, что тут шикарного, но смолчала. Она была в зеленом купальнике, и капельки пота бисером высыпали у нее на верхней губе.

– А что за приз?

– Ага, что за приз? – подхватила вторая, у которой начали облезать плечи от солнца.

– Будете довольны, девочки! Самый модный в этом сезоне парфюм. Прямо из П-орижа.

Руслана нигде не было видно.

Не знаю, зачем я его стала высматривать.

В крошечной каютке я переоделась в розовый купальник, который мне выдали, и, когда вышла на палубу, супербой с перстнем бросил монетку. Тут важно не пытаться поймать ее в воздухе – бесполезно. Главное, пока она летит вверх, тебе надо прыгнуть за борт вниз головой – и я прыгнула – перевернуться лицом к поверхности – перевернулась – и сквозь пузыри, образованные твоим падением, различить, как войдет монетка в воду. Это простой секрет. Когда монетка входит в воду, ее движение сразу замедляется, и она начинает рыскать из стороны в сторону, поблескивая в прозрачной воде. Вот тут-то и нужно подплыть к ней, не выныривая на поверхность, и просто подставить ладонь. Ничего сложного. Но это надо знать, а девицы на яхте не знали. А я знаю, потому что долго жила у моря и меня до сих пор иногда принимают на пляже за местную.

Я не думала, зачем я прыгнула, это была формула свободы: монетка в небо, ты – в воздух, за борт, а потом удар и блаженное скольжение в невесомости с переворотом глазами к небу.