Полная версия

Во временах и далях. Автобиографический роман

Во временах и далях

Автобиографический роман

Татьяна Петровна Томилова

Фотограф Татьяна Петровна Томилова

Редактор Ася Васильевна Гаврина

Дизайнер обложки Ася Васильевна Гаврина

© Татьяна Петровна Томилова, 2018

© Татьяна Петровна Томилова, фотографии, 2018

© Ася Васильевна Гаврина, дизайн обложки, 2018

ISBN 978-5-4485-8324-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Представленное повествование не претендует ни на ответственное звание родословной, ни даже автобиографии. Местами подробное, оно остается прихотливой выборкой более или менее последовательных фактов, сопровождающих их мыслей и настроений. Понятие «даль времен» пришлось разъединить на самостоятельные векторы. «Времена» часто изменялись либо на одном и том же месте, или – неподалеку, «дали» же уводили, за сравнительно ничтожные сроки, на немыслимые прежде расстояния.

При записывании удержанных памятью событий пришлось встретиться с «эффектом разорванного ожерелья». Тогда как оставшаяся на нитке часть бусин сохраняла первоначальный рисунок набора, раскатившиеся, уже при случайном нанизывании, составляли новые неожиданные сочетания и ассоциации. По этой причине вначале довольно строго соблюдаемая историческая канва далее часто нарушается отдельными вставками-комментариями.

Как подчеркнуто выше, эти мемуары не призваны воспроизвести хронологически выдержанные биографии главных персонажей. Так, в первых двух частях – «Ранних воспоминаниях» и «О детстве», ограниченных детскими годами, судьбоносные события ХХ столетия либо совсем не упомянуты, либо представлены через призму восприятия их ребенком. Однако допущенные в тексте «экскурсы в будущее», завершающие заложенное в детстве событие, указывают на его дальнейшую в жизни персонажа значимость. Помимо того, уже сам по себе разительный контраст условий воспитания и формирования натур девочек двух смежных поколений свидетельствует о происходивших в стране эпохальных переломах, о жестокости и неотвратимости их последствий. Поэтому первая и вторая части воспоминаний, пожалуй, психологически более связаны между собой, чем вторая – с третьей и четвертой, хотя и обобщенных главным действующим лицом.

Третья часть, «Дороги и тропы», несмотря на частые реминисценции, построена на материале, главным образом, эпизодическом. Отходу от временной преемственности происшествий, соблазну их свободного, лишь «пространственного» изложения они обязаны оставленному о себе, по-видимому, неизгладимому впечатлению. Здесь уже скупо проливается свет на домашнюю и личную жизнь автора (искренне считающего их подробности для стороннего лица не более любопытными, чем и чьи-либо иные).

Интерес анализу нового мира могло бы придать разве что перо родившегося и выросшего в нем третьего поколения, со своим виденьем эпохи и своими путями противоборства ее рутине. Тогда представленные записи, получив желательное развитие, заслуженно обретут значимость семейной трилогии. В предвидении такого варианта, в настоящем тексте допущены (докучливые для случайного читателя) подробности, из которых его возможный продолжатель сумеет почерпнуть некую полезную информацию. Пожалуй, с этой же целью введен четвертый, не уточненный временной период, явно подпадающий под власть «далей» – как логическое и важное для автора завершение своих биографических этюдов. Это – «Фотографии на стенке». Одновременно, с переработкой семейной рукописи в книгу, автор был вынужден подойти к тексту более объективно, убрав множество мелких, но тем и дорогих деталей.

Т. Томилова

Ранние воспоминания

Составленные и записанные моей матерью, Натальей Леонидовной Томиловой

(1895—1971)

Первые впечатления

Почему так отчетливо запомнились мне многие, очень ранние и, на первый взгляд, несущественные события? Скользят они перед моими глазами, как сохранившиеся обрывки старой киноленты. Главной причиной, оставившей их в памяти, были тяжело переживаемые мною разлуки, пусть и кратковременные, с мамой. Я росла хилым, болезненным ребенком. Все мамино вниманье, даже после рождения остальных детей, всегда было приковано ко мне. Я же была страшно к ней привязана. Всякий ее отъезд по делам в уездный Себеж сопровождался ревом и цепляньем за мамино платье. В ее отсутствие я чувствовала себя угнетенной и прямо воскресала при виде возвращавшейся знакомой линейки. Было мне тогда едва ли три года (стало быть, что-то около 1898 г.). Сохранилось в памяти и несколько других событий, наоборот, тесно связанных с утешительным маминым присутствием.

Помню кое-что из своего первого приезда в Петербург, где жила папина мать (Наталия Готфридовна Томилова) со своими младшими детьми – моими тетями и дядями. Согласно семейной легенде, бабушка была родом из «наполеоновских австрийцев», оставшихся после пленения в России.

Наташа с мамой, Марией Карловной Томиловой

Ко времени нашего визита ее супруга, Александра Николаевича Томилова, приобретателя «Залосемья» и первого из нашего рода владельца этого имения, уже не было в живых. Детей же в их семье было десять человек, хотя, кажется, дожили до взрослости не все. Итак, льет дождь, мы подъезжаем к какому-то дому, где нас встречают несколько дам и маленькая девочка моих лет. С нею мы укрываемся под столом с коробкой кубиков, которые раскладываем и складываем с большим увлечением. Взрослые беседуют за столом, на нем – прекрасная ваза с плавающими в ней восковыми лебедями. Помню и посещение маленькой комнатки, где рядом с большим креслом с дыркой посередине стояло и маленькое креслице, на которое меня посадили. И так оно мне понравилось, что стала проситься на него уже без всякой в том надобности. Помню также и охватившее меня негодование, когда узнала, что увиденные мною пестрые песочные формочки предназначены в подарок другой девочке. В такой же дождь мы переехали на бабушкину финскую дачу в Мустомяки (Мустомяэ), где с моей младшей, примерно восьмилетней тогда теткой Лидой подставляли ведерки под водосточную трубу.

Хорошо запомнилось и возвращение в наше Залосемье. Дом кажется громадным, необъятным. На всякий случай осведомляюсь у мамы: «Это – наш дом?». И, с трудом преодолев порог, – «Это – наш порог? Это – наш балкон?». После стесненной жизни в городской квартире, где ничего нельзя было трогать и следовало вести себя тихо, обретенная свобода приводила меня в восторг.

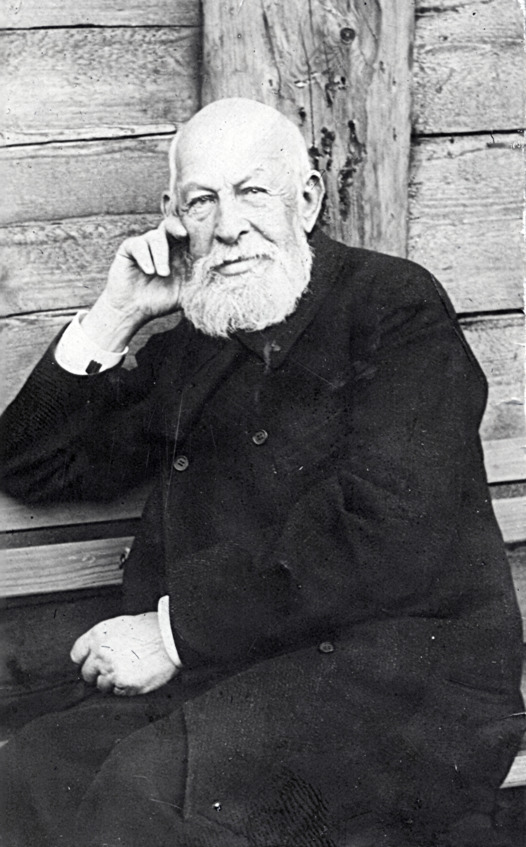

Александр Николаевич Томилов, приобретатель имения в Залосемье

Вскоре, по-видимому, наступило и Рождество – помню большую елку в столовой у печки, украшенную длинными, нарядно обернутыми конфетами, фигурными пряниками. Ярко горели свечи. Вокруг сидели такие близкие мне взрослые: мама, бабушка (ее мать), Ипатенька (сельская акушерка), Волченька (старушка-помещица из соседнего имения). Присутствия детей, однако, не помню. Папа снимает с ветки, а я отношу каждой гостье по подарку, боясь кого-нибудь пропустить.

Помню и прогулки с нянькой Анисьей на «картофельные ямы». Песчаная дорога идет в гору, вдоль нее – глубокие ямы, в которые зарывали картошку. Сами поля расположились ниже, а еще ниже, в котловине – наш дом с громадным садом и речка, лентой окружающая усадьбу с трех сторон. Прогулки казались мне целым путешествием, от иных я уставала, и нянька какое-то время несла меня на руках. Тем радостней было дома залезть на колени к маме, которой я совала оборванные по дороге головки бессмертника…

В имении бабушки (маминой матери) Степеницы в сорока-а верстах от нас мы обязательно подолгу гостили раза два в году. Там же родился и мой брат Сева, сразу взятый бабушкой на попеченье. Поэтому я долго не могла понять, чьим же ребенком был Сева – маминым или бабушкиным? Но и в гостях мама часто уходила из дому «по делам». Во время одной прогулки я увидела ее выходящей из избы бабушкиных работников и кинулась к ней. Оказывается, и у бабушки мама лечила все окрестные деревни. Каждый день к ней приходили бабы и приводили детей. У мамы было много лечебников, а дома, в одном из буфетов хранились всевозможные лекарства и перевязочный материал. Была и большая книга в красном переплете «Мать и дитя». Любя читать медицинские книжки, мама повторяла, что если бы не семья, обязательно училась бы на доктора.

В липовой аллее

Аист

Мама медленно идет по узенькой тропинке, распустив над собой яркий зонтик. Наташа бежит впереди, усердно поднимая столбы пыли. «Фи, не пыли же так!» – кричит мама. «Это – море!» недовольно отвечает Наташа. Но ссориться с мамой некогда – вот и поле, на нем несколько баб, обливаясь потом, жнут рожь. Наташа подбегает к знакомой Федоре.

«Богъ на помочь, Федорушка!» – кричит она бабе. Как приятно говорить «Богъ на помочь»! И Наташа поочередно говорит всем бабам: «Богъ на помочь, Приска! Богъ на помочь, Алена! Богъ на помочь, Мавра!». «Спасибо, барышня!» – отвечают бабы. «Какая же ты стала толстая! А раньше была худая-прехудая!» – с удивлением оглядывает Федору Наташа. «Наша участь бабья» – вздыхает та, с трудом разгибая спину. «Какой живот огромный! Право, у тебя водянка! Так бывает – мама говорила».

В это время подходит мама. «Видишь ли, Наташа, у Федоры нет водянки, ей аист должен скоро принести ребенка». Наташа смотрит на улыбающуюся Федору и больше маму не расспрашивает – у нее для этого нет нужных слов. На обратном пути Наташа издали подходит к неразрешенному вопросу: «А гуси очень сильные птицы?» – «Как какой гусь» – отвечает мама. «Ну а гусь может поднять маленького ребенка?» – «Ну, нет, он не настолько силен». – «А кто сильнее – гусь или, ну хоть аист?» – «Думаю, что они одинаково сильны. Ффу, какая жара!».

Наташа у речки смотрит на аиста, расхаживающего по лугу. Вблизи аист кажется намного больше, чем издали. Но, по-видимому, не из храбрых – заметив наблюдающую за ним Наташу, он перелетает подальше, к старым березам. На одной из них – гнездо. Очень хочется найти большое аистиное перо, хотя оно, наверно, и дешевле страусиного. Но аистов никто никогда не ловит и не стреляет – это грех. Нянька рассказывала, как аист отомстил крестьянину, разорившему его гнездо – бросил найденную где-то пылающую ветку на крышу и спалил хату.

Наташа идет домой. Но что это? На трубе, ведущей в теткину комнату, стоит аист. Зачем он здесь? Наташа полна сомнений, но можно ли медлить? И она вбегает в гостиную, где сидят мама и тетя, бросается к ним: «Тетя! У тебя сейчас родится ребенок!» – «Наташа сошла с ума! – восклицает удивленная тетя, – что за ребенок?» – «Он в печке, ему там душно!» И Наташа сбивчиво рассказывает, как видела аиста на трубе. Взрослые разражаются хохотом. Понимая, что сглупила, Наташа все же упрямо их торопит. Видя ее волнение, дамы поднимаются наверх, где в это время спит теткино божество, Ляля – во время её сна запрещалось входить даже в соседние комнаты. Занавеси спущены, Ляля посапывает в своей кроватке. В печке ребенка нет, но лежат какие-то клочки ваты. Наташе и этого довольно. «Аист сначала бросил вату, чтобы ребенок не ушибся». Тетя не спорит, успокоенная тем, что Ляля не проснулась. «Теперь иди, стереги аиста с ребенком!» Но Наташа подкарауливать аиста не идет.

Три сестры

Верстах в трех по песчаной дороге от «картофельных ям» было именьице, принадлежавшее трем сестрам. Мы, дети, называли их именами персонажей услышанных от них «звериных» сказок – Волченька, Медвединька и Лисиченька. Был у нас и еще один герой бесконечных фантазий – проказливый зайчонок Чернуха, постоянно попадавший в неприглядные истории. Разговоры с Волченькой, которую мы любили больше остальных сестер, о всех новых приключениях Чернухи, а так же о хорошем Ванечке и плохой Катьке из воображаемого имения Исажино передавались как бы «по наследству» от старших детей, меня и Севы, к младшим – Сереже и Нине.

Сестры часто у нас гостили, особенно же – Волченька. И мы навещали их, летом – пешком, осенью и зимой – ездили. Домик был маленький, разделенный, как изба, на две части большими, заставленными хозяйственной рухлядью сенями. В большой комнате с русской печью и небольшой кухонькой в подвале и жили все три сестры. Две-три комнаты другой половины дома обычно пустовали. Обстановка жилой комнаты была довольно уютной – старинные комоды, сундуки, широкие деревянные кровати. На стенах – картины религиозного содержания, в углу – большая божница с иконами. Сестры были отличными рукодельницами – букет живых цветов Медвединька буквально «срисовывала» на канву тонкими шелками. Покрывала на постелях были из кружев домашней вязки. Удивительно вкусным было и домашнее угощенье к чаю, который пили из разнокалиберных цветастых чашек, каждый – из своей любимой. Около дома были ягодный садик, огород и пруд. За ним – небольшая деревушка.

Вечерние игры

В детстве я ненавидела время сумерек, когда в доме уже становилось неуютно, но свечей еще не зажигали. В такой час «темных углов» я не находила себе ни места, ни занятия, угнетенная вынужденным бездельем, предавалась томительному ожиданию. И оживала вместе со светом и ярким огнем в печке!

Вечером, когда свет от зажженных ламп причудливо чередовался с резкими тенями на полу, мы, перевернув свои детские стульчики, любили играть в «лодочки», переплывая освещенные места («вода») к затененным («суша»). Конечно, не без приключений и богатой «рыбалки». Часто к нам приходили деревенские приятельницы – Маринка, Авдотья и пастуховы девчонки. Игры тогда заводились хороводные, а то и страшные, например, «в волка», прятавшегося под роялем. Надо было успеть пробежать от дверей гостиной до парадной прихожей и обратно, не попавшись ему в лапы.

Я и Сева, моложе меня почти на два года, занимали маленькую детскую, оклеенную обоями «в павлиний глаз» (Сережа и Нина размещались в спальне родителей). Здесь же были и наши игрушки, за открытой дверью стояли две лошади – Севин Карий с выдранным хвостом, и моя Стрелка с расчесанной гривой и хвостом, заплетенным в косичку. Задремывавшая нянька не мешала нашим тихим беседам о двух воображаемых семьях, обитавших одна – в углу залы, другая – в столовой за печкой. Мы изощрялись в придумывании для них самых невероятных происшествий, и провинившихся наказывали, даже секли (хотя нас никогда не били). Хорошие же поступки поощряли удивительными подарками. А то – вылетали на подушках в окно, по дороге делясь впечатлениями. Над озером бывало даже страшно, порой неосторожный визг будил няньку, а то и отца, появлявшегося на пороге и строго нас приструнивавшего. Сева мигом проваливался в сон. Я же должна была удостовериться в наличии любимой тени, отбрасываемой приоткрытой к родителям дверью – в форме гигантского кофейника. Несколько более или же менее открытая щель тихо мною исправлялась до нужного размера, после чего и я мирно засыпала.

Мои приятельницы

Наши приятельницы, Маринка и Авдотья (дочки наших «исполовщиков») приходили к нам почти ежедневно. Марина была старшей в нашей компании, спокойная, рассудительная девочка. Взрослые прочили ее в красавицы. На нас она имела влияние, и в полном подчинении у нее была младшая сестра, Авдотья. Однако удерживая нас от шалостей, наша руководительница тут же предлагала, взамен, пойти воровать наливные яблоки у староверов-арендаторов (хотя своих наливных яблок у нас валялось под деревьями сколько угодно). Но – на чужой яблоне яблоко слаще, это известно всему миру. Две девочки пастуха, почти наши ровесницы, тоже были, не в пример нам, серьезные и хозяйственные. Они постоянно были заняты – то помогали старшей сестре пасти гусей, то бегали с обедом к отцу на пастбище. Вечером они кричали нам идти встречать коров, мы неслись со всех ног, чтобы успеть войти в деревню рядом с пастухом, щелкая кнутиками. Приходила иногда и дочка столяра, болезненная и несколько умственно отсталая, к тому же угнетаемая властной Маринкой. Все эти девочки зимой ходили в сельскую школу.

В маленьком домике за плотиной поселился пастор Мендель, арендовавший у нас коров. Как-то во время разговора мамы с «Менделихой» мы увели их дочку Ривочку в сад. С тех пор она стала ежедневно к нам ходить, одетая по-городскому, в чулочках и туфельках, с туго заплетенными вьющимися косичками. Я очень с ней подружилась, девочка была умненькая, тихая, не способная на шалости. Но яблоки воровать ходили всей ватагой. Оба Ривиных брата – Любка и Филька, к сожалению, не подходили нам по возрасту и появлялись редко. Ривочка проводила у нас целые дни, уходя домой только обедать («кошерной пищей»), от нашей еды решительно отказываясь. Скучно с ней было разве по субботам, когда «по Закону» ей нельзя было рвать цветы, ягоды и фрукты.

Нина Таубе

В один прекрасный день мама привела к нам в сад маленькую, коротко остриженную девочку. Своим неподвижным личиком и сшитым на кукольный манер светлым платьицем она и сама напоминала куклу. Замерев, девочка испуганно смотрела на шумную толпу детей. Мама представила ее как Ниночку Т. и оставила под покровительство старших – меня и гостившей у нас Веры Млевской (ее отец вскоре после своего отпуска должен был увезти семью в Самарканд, где прокладывался участок железной дороги). «Как тебя зовут?» – спросил Сева. «Откуда ты приехала?» – спросила Вера. В ответ – ни слова, ни движенья. Маринка, заинтересовавшись оборками платьица неподвижной гостьи, деловито их пощупала. «Ты кукла?» – решился спросить маленький Сережа и, подтянувшись, провел ногтями по Нининой щеке. Тут заревели оба – на щеке «куклы» появилась длинная царапина с капельками крови. Мы, ее несостоятельные покровители, принялись за лечение – послюнив подолы грязных передничков, вытерли кровь и слезы, затем приложили к ранке надкушенное кислое яблоко. Нина поморщилась, но плакать перестала, и мы рады были показывать ей сад до самого обеда.

Царапина сразу была замечена, Сережа с новым приступом рева повинился в своей ошибке. Но удивил нас строгий тон Нининой матери, которым она обратилась к своей дочке. Получилось, что виною происшествия все же оказалась Нина. Потом мы узнали, что строго воспитываемая Нина, в отличие от нас, бросавшихся со своими шишками и ссадинами к маме, старалась свои беды от матери скрывать. К тому же, совершенно лишенная детского общества, конечно, была слишком ошеломлена незнакомой обстановкой, чтобы сразу «поставить себя как следует». Ее мать, Анна Дмитриевна, решила исправить ситуацию по-своему, заново представив свою дочь нам и гостям на террасе. Тут, к нашему изумлению, немая Нина с милой улыбкой начала делать реверансы направо и налево. А когда старичок-сосед, притянув к себе, спросил, как ее зовут, то, нимало не смутясь, ответила: «Нина Сергеевна, баронесса Таубе!». Тут мать ее строго поправила: «Просто Нина!», но дочь упрямо повторила и свое полное имя, и титул. Такие приступы упрямства у боявшейся своей матери Нины иногда случались. Похоже, что после этой маленькой победы Нина восстановила свое самообладание, стала и бегать, и болтать, как обычный ребенок. Одно отличало ее от нас – ее светлые в полоску платьица неизменно оставались чистыми. А также, критически осматривая наши игрушки, замечала, тут же ставя нам в вину, и битую кукольную посуду, и нехватку кубиков в коробке, и покалеченных кукол.

Особенно же мы были поражены ее благоразумием в день своего рождения. Утром мама, придя к Нине со всеми нами, передала ей вместе с поздравлениями длинную коробку. В ней оказалась прекрасная кукла. «Какая кукла! Отнесем ее в наш домик в саду!» – в восторге закричала Вера. Исподлобья взглянув на нее, Нина, сделав реверанс маме, сказала: «Данке, но кукла такая нарядная, что здесь она испачкается. Я буду с ней играть в городе». С этими словами, даже не вынув подарка, она попросила маму убрать коробку в зеркальный шкаф. «Очень, очень аккуратная девочка, это все – немецкое воспитание» – говорила А.Д.

На поиски коров

Помимо сада, мы ходили в соседний лес Шарыпино – за грибами, хотя хватало и своих. Конечно, уже в сопровождении взрослых. Перед лесом был широкий выгон, где паслось наше стадо. Мы очень боялись племенного быка Бышку, грозное мычанье которого приводило в трепет. Но после надетой на рога доски он, по заверению пастуха, стал безопасен. И мы уже проходили мимо стада без страха. Как-то мне пришла мысль подоить коров самостоятельно. Я не посвятила в эту затею Веру – возможно, потому, что она была «городской» и коров побаивалась. Прихватив свое ведерко и дойдя до конца сада, через щель в заборе, я вылезла на тропинку к Шарыпино. Коров, однако, не видно, не слышно и мычанья. Решив искать их в стороне, я свернула с тропинки и пошла полем. Солнце сильно пригревало, путь шел в гору, я, упрямо шагая, вышла к лесу, но левее, чем обычно. Начав обходить его, очутилась на краю болота. Сад наш совсем скрылся за горкой, тропинок не видно, как и коров. Я очень устала, и вдруг осознание совершенного преступления меня сразило. Сев на камень, я начала было плакать, но и этого мне не позволила проснувшаяся совесть. Ведь меня, конечно, уже ищут, волнуются, надо идти. Но куда? Я совсем потеряла чувство направления. Под ногами захлюпало болото. К своему ужасу я еще вспомнила, что около Шарыпина останавливались цыгане, крадущие детей. И опять растерянно остановилась.

Вдали послышались крики, ауканье, ко мне бежали молодая нянька Фрина, Маринка и кучер. Бранившая меня Фрина успела сообщить: бабушка заболела, решив, что я утонула, как маленькая Катя из деревни. Излучина речки проходила сразу за садом, и нам строго было запрещено подходить к воде. Оттягивая обещанное наказанье, я еле плелась, покуда Иван не взял меня на руки. Я дернула его за рыжую бороду, но он пригрозил пожаловаться «папеньке». Дома, поставленная в угол, наслушавшись упреков разгневанных и перепуганных мамы и бабушки, я уже вволю предалась слезам. Дети молча смотрели на меня, как на выходца с того света – разговаривать со мной им запретили. Все же я узнала, почему не нашла коров – в тот день они паслись у озера.

Происшествие с Сережей

Упомяну еще об одном происшествии, связанном с коровой. Вскоре после моего неудачного путешествия в поле вновь – и детям, и взрослым пришлось натерпеться страху. Как-то, играя в песке возле оранжереи, мы услыхали мычанье, после чего плохо приставленная калитка между двором и садом была сорвана с петель и черная корова ворвалась в гущу детей. С криком мы кинулись врассыпную; помню, что с ловкостью белки вскарабкалась на оранжерею. Подхватив на рога замешкавшегося Сережу, корова стряхнула его себе под ноги и скрылась в саду. К нам бежали перепуганные взрослые. Мама бросилась к Сереже, безмолвно лежавшему на песчаной дорожке. Мальчик был в сознании, глаза его были широко раскрыты, он не плакал и на тревожные вопросы мамы не отвечал. Синяя сатиновая рубашка была распорота рогом, но на теле повреждений обнаружено не было. Послали за доктором в Себеж, бабушка боялась, что Сережа так и останется немым. Приехавший доктор ее успокоил, прописал какие-то лекарства и уехал. Сережа поправился через несколько часов, стал разговаривать и вскоре заснул.

Поведенье коровы объяснили следующим образом – по каким-то соображениям ее не пустили в стадо, оставив на скотном дворе. Соскучившаяся Ночка, слыша мычанье товарок, пасшихся за садом и, особенно, призывный рев Гришки-Бышки, стала рваться напролом, сокрушая все преграды, также и попавшегося ей на пути Сережу.

В гостях у дяди Мини

Мы любили ездить в имение Лосинцы (названное, наверно, по протекавшей невдалеке реке Лосьве) в гости к одному из младших братьев моего отца, дяде Мине, и его жене, тете Яде. Их большой красивый дом был почему-то выстроен в низине, на болоте, да еще окруженный лесом, хотя рядом имелось тоже лесистое, но высокое место с прекрасным кругозором. Имевшийся при доме сад на болоте расти не желал, за 10—12 лет в нем остались только чахлые ягодные кусты и несколько хилых яблонь. Не было ни клумб, ни цветов. Внутри же дома царила красота. Хороши были большие, почти квадратные, светлые комнаты с белоснежными полами! Мама не могла не пенять тетке за странное расположенье дома, в котором только бы жить да радоваться. Ядвига же только вздыхала: «Вениамина не переспоришь». Вздыхала и мама. А болото явно оказывало свое влияние и на детей, которые после постройки дома не замедлили появиться на свет. И Шурочка, и Люда развивались так же плохо, как и яблони – жестокий рахит превратил их круглые головки в четырехугольные, кривые ножки отказывались ходить, доктора из их дома почти не выходили.