Полная версия

Сибирь – любовь моя, неразделённая. Том I

Рис. 5. Первокурсник

1951 год

Закусив, мы отправились в зал. Он почти свободен от кресел. Ряды их сдвинули вплотную к задней стене, составили в три этажа. Посреди зала – ёлка под потолок. Льётся музыка из репродукторов, в вальсе кружатся пары. Много девушек из пединститута. Гаснет свет, горят ёлочные огни.

…по стенам мечутся тени.

Мы становимся у стены: никто из нас танцевать не умеет. Грустно, мне так хочется танцевать, а тут ещё душещипательная мелодия танго:

В этот вечер в танцах карнавалая руки твоей коснулся вдруг,и внезапно искра пробежалав пальцах наших встретившихся рук.Где потом мы были, я не знаю,только помню, где-то в тишинеласково шепнувшими губамина прощанье ты сказала мне:Если хочешь – приди,если хочешь – найди,этот день не пройдёт без следа.Если ж нету любви, ты меня не зови —всё равно не найдёшь никогда.Я проторчал в зале до трёх часов, захлёстываемый волнами тоски о желанной любви, которой не было у меня. Лена Полибина на письма мои из Кемерово не ответила, и память о ней незаметно из моего сердца ушла.

…объявили:

– Белый танец. Дамы приглашают кавалеров.

Мне так захотелось, чтобы какая-нибудь девушка ко мне подошла и пригласила на танец. Почему бы и нет? Я – об этом мне всю жизнь говорят – миловиден, даже красив, высок ростом, только очень худой, вес после голода в годы войны не набрал, хотя не страдаю от отсутствия аппетита. Вот что плохо – бедно одет. Чёрные брюки, вельветовая курточка с «молнией».

Не выйдет ли как в непритязательной песенке:

Хороша я, хороша,Да бедно я одета.Никто замуж не берётДевушку за это.И всё же: А почему бы и нет?

Скорее всего, мне пришлось бы отказаться за неумением, но всё равно бы было приятно, что кто-то на меня глаз положил, я кому-то понравился. А вдруг она предложила бы: «Давайте попробуем, я вас поучу, быть может, получится…»

…никто не выбрал меня. Да, вид у меня затрапезный: брюки выглаженные, но не новые и курточка простенькая. Вот когда я пожалел о костюме. «По одёжке встречают, а провожают по уму», – пословица говорит. Но встречают-то всё-таки по одёжке, а без встречи, как ум свой покажешь?

…Наконец мне печаль моя до чёртиков надоела, и я ушёл спать. Шёл первый день второй половины столетия. Утро его омрачилось трагедией.

…юный студент по фамилии Строков не сумел правильно по части спиртного свои возможности оценить и впал в беспамятство, а, попросту говоря, «отключился» прямо в зале. Товарищи по проживанию в комнате подхватили его, оттащили в общежитие, бросили на кровать и вернулись на танцы. Придя в комнату на рассвете, они нашли его мёртвым: уткнувшись в подушку, он задохнулся в собственной рвоте. И невозможно его сотоварищей в беспечности обвинить. Кто б мог подумать?! Только после этого случая все осознали, что ни в коем случае пьяного в стельку бросать на кровать, да ещё на подушку, нельзя. Надо на полу оставлять. Ничто не будет препятствовать вылиться блевотине изо рта.

…Ну, тут же дали знать декану, директору, и утром телеграмма ушла родителям Строкова.

Второе января началось траурным маршем, а к обеду чёрная лента студентов потянулась за красным гробом и убитыми горем родителями в сторону кладбища. Я смотрел на процессию из окна. Чёрный изгиб длинной ленты на белом снегу выглядел мрачно, нехорошо. Я на похороны не пошёл. Не любил тогда я покойников. Это не значит, что я теперь их люблю, отношусь к ним спокойно и безразлично: труп, он и есть труп, а не человек, и чувств никаких я к нему не испытываю и не понимаю людей, жалеющих умерших. Жалеть нужно живых, а мертвецу всё равно, ему на всё наплевать, в том числе и на горе наше, страдания. Больно смотреть на родных, на близких покойного, вот им каково?! … Строков умер, а пятого января началась экзаменационная сессия. Ловко он от неё увернулся.

Экзаменов было много, едва ли не семь. Студенты трусили почему-то, боялись идти в самом начале – шпаргалки, наверно, труднее передавать, – посему мне всегда удавалось в первую пятёрку попасть. Дались мне первые экзамены в институте необычайно легко, но не все мне запомнились.

…войдя первым в аудиторию, где экзамен по аналитической геометрии принимал Виноградов, я взял билет, назвал номер, сел за стол, быстро набросал на бумаге решения и, на вопрос: «Кто готов отвечать?» – вызвался: «Я!»

Я сел к Виноградову. Помниться, он сидел за столом спиною к окну, свет падал мне в глаза, и мне трудно было рассматривать выражение лица его, что при ответе немаловажно. Впрочем, я был абсолютно уверен; ответил на вопросы билета, показал решение задач и собирался увидеть, как профессор мне ставит пятёрку в зачётку, как он неожиданно задал мне новый вопрос, причём один из самых простейших: «Напишите уравнение прямой, походящей через две точки».

И тут в голове у меня что-то заклинило. Я этого уравнения вспомнить не мог. Холодея, я почувствовал приближение московской истории, и тогда меня бросило в жар. Но московской ошибки не повторил.

– Простите, – поколебавшись секунду, сказал я, – уравнение вылетело из головы. Но я могу его вывести.

– Выводите, – сказал Виноградов.

Я вмиг набросал на листочке чертёж, штрихами снёс координаты на оси и написал уравнение. Виноградов на всё это смотрел и, когда я закончил, ни слова не говоря, взял зачётку и вывел в ней чётко: «Отлично», и расписался.

Оценил: не зубрю, понимаю.

Экзамен по химии я сдавал профессору Стендеру. Мне попался билет с трудным первым вопросом о сплавах олова с медью. На сплавах многие студенты из других групп погорели, путаясь в сложности происходящих процессов. Я сделал чертёж со всеми линиями фазовых переходов и чётко и точно изложил суть превращений при разных температурах и концентрациях обоих металлов. По лицу Стендера я увидел, что он был в восторге, и, не спрашивая ответы на остальные вопросы билета, он записал в зачётке «Отлично!»

С минералогией мне пришлось повозиться перед экзаменом. Все процессы я знал, но вот все минералы по признакам (ну, там твёрдость – черта, цвет, излом) определить я с уверенностью не мог. И вот те минералы, что представляли мне трудность, я запомнил по форме их – ведь все куски были различны. И «определил» безошибочно на экзамене предложенные мне образцы.

…но самым оригинальным был экзамен по начертательной геометрии. Экзамена этого многие очень боялись. В группах, что сдавали начерталку до нас, до половины студентов с двойками выходили. Немудрено, что перед экзаменом кой у кого поджилки тряслись.

Когда я вошёл в кабинет Евстифеева, он потребовал сразу зачётку и внимательно её рассмотрел. Затем, вероятно, отчеством моим несколько необычным заинтересовавшись, стал зачётку с ведомостью сличать.

– А в ведомости написано: Платонов Владимир Степанович, – сказал он.

– Там ошибка, – сказал ему я. – Правильно должно быть Стефанович.

– Так кто же вы? – глядя в упор на меня, спросил Евстифеев. – Платонов Владимир Стефанович или Платонов Владимир Степанович?

– Платонов Владимир Стефанович, – отвечал я.

– А паспорт у вас есть? – поинтересовался неожиданно Евстифеев.

– Есть.

– Покажите.

– Он в общежитии.

– Ну, так принесите его скорее, – воскликнул мой недоверчивый экзаменатор, хотя я уже понимал, что он, как обычно, дурачится.

– Сейчас, – ответствовал я, вышел из кабинета и побежал в общежитие. Через две минуты с паспортом в руках и сильно запыхавшись, я влетел в кабинет:

– Можно?

– Да, да, заходите.

…обстановка тем временем в кабинете переменилась. За экзаменационным столом сидела не наша девица (очевидно, пересдавала), краснела, на вопросы отвечала сбивчиво, путано и умолкала на полуслове. Евстифеев укоризненно качал головой… Наконец ему вся эта канитель надоела:

– Вот что, милая, – сказал он, – возьмите вот этот графин, – он глазами указал на пустой графин на столике в стороне, – пойдите, наберите в него в туалете воды и полейте цветочки, – взгляд его устремился на горшки с цветами на подоконниках.

Девица встала, взяла графин и вышла из кабинета.

Я предъявил Евстифееву паспорт, он его изучил, сделал исправление в ведомости и сказал:

– Берите билет.

Я взял билет, пошёл к столикам, впритык стоявшим к стене, так что сбоку и со спины ты виден экзаменатору – тут уж на колени книжку или шпаргалку не выложишь! – и сел готовиться отвечать, рисуя чертёжики на листках, ибо без чертежей начерталка не была б начерталкой. Подготовился я моментально и тут же вызвался отвечать: девица с наполненным водою графином ещё только что вошла в кабинет. Евстифеев смотрел, как она поливает цветы, не обращая на меня никакого внимания, хотя я уже сидел перед ним.

– Ну, а теперь идите сюда, – сказал он юной представительнице прекрасного пола, закончившей поливку цветов и поставившей опустевший графин на прежнее место.

Придвинув её зачётку к себе и вписывая в неё своим каллиграфическим почерком отметку «Удовлетворительно», он заметил:

– Вот вам за хорошую работу.

Девица взяла зачётку и вышла.

А я восхитился…

Тогда Евстифеев обратил свой взгляд на меня. Я начал: «Билет номер…», – но он меня перебил:

– Давайте ваши бумаги! – и вынул у меня из руки пачку исчерченных мною листов. Просмотрев их, он молча пододвинул мою зачётку к себе и вписал в неё уже становящееся привычным «Отлично».

– Идите, – сказал он мне, вручая зачётку. Я вышел. Меня обступила толпа ещё не сдававших ребят нашей группы и толпа уже сдавших болельщиков: «Как?» – «Отлично».

…когда студенты сообщили Тамаре Исаковой, преподавательнице, проводившей с нами практические занятия, что Платонов сдал Евстифееву начерталку отлично, её чуть удар не хватил: «Не может этого быть!» Мне о её реакции рассказали, и мне сделалось неприятно и одновременно смешно: я был о ней лучшего мнения.

Остальные экзамены я тоже сдал превосходно, и нежданно-негаданно стал круглым отличником, которых на триста студентов оказалось всего лишь одиннадцать. Из горняков им стал ещё только Саша Романов, остальные были механики и шахтостроители.

Моральная удовлетворённость получила и материальное подкрепление. Я стал получать повышенную стипендию, что составило четыреста восемьдесят рублей против прежних трёхсот восьмидесяти пяти. Но я не заметил, чтобы от этого как-то сильно моё благополучие изменилось.

…Впереди были каникулы, и предстояло подумать, как и где их провести. Но вопрос этот за всех нас решил Тимофей Фёдорович Горбачёв. Вызвав всех к себе в кабинет, он сказал, что премирует первых отличников КГИ недельной поездкой в Новосибирск в оперный и другие театры.

…В сопровождении преподавателя, которому Горбачёв поручил заботы о нас, я и ещё шесть студентов выехали в командировку в Новосибирск. Поезд за ночь довёз нас до цели. Выйдя из поезда, мы обошли весь огромный голубо-белых тонов новосибирский вокзал, достроенный в годы войны. Слава о нём от Урала гремела к востоку до Тихого океана. В Европе – так европейскую часть Союза из Сибири мы называли, – правда, об этом было ничего неизвестно…

Залы ожидания были светлы, высоки – в них до стеклянного переплёта крыши поместилось бы не менее двух этажей обыкновенного дома. Обок этих зал поднимались наверх лестницы, ведущие в бельэтаж в крыльях этого здания. Там помещались комнаты отдыха, кинозал, ресторан. Поражало обилие лепнины и необычные цвета для вокзала, как было сказано – белое с голубым.

…От вокзала трамваем мы поехали к центру города. И тут город меня поразил. Долго ехали мы мимо маленьких домиков, черневших старыми срубами на белом снегу, мимо заборов между домами, где из штакетника, а где из набитых на слеги всплошную досок. Это обилие частных домов меня удивило. Всё же это не Кемерово – Новосибирск. Население его подбиралось к миллиону, а вот по части многоэтажных кирпичных домов он, по мнению моему, уступал двухсот восьмидесятитысячной столице Кузбасса. Каменный центр оказался совсем небольшим. Вокруг площади группировались все крупные здания: госучреждения, универмаг, драмтеатр, институт по проектированию шахт… На неё же поодаль выходил грандиозный – тоже гордость почти всей Сибири – театр оперы и балета с куполом размеров невиданных. Кстати, тоже достроенный в сорок четвёртом году.

…нас поместили на первом этаже четырёхэтажного дома, с Гипрошахтом, кажется, рядом. Там вдоль длинного коридора были комнаты для приезжающих в институт.

…Первый день занял осмотр центра города. Со второго вечера началось чудо, сказка. Опера и балет.

…колоссальный амфитеатр перекрыт был куполом без единой поддерживающей колонны. Ряды кресел, снова же белых с голубым окаймлением и позолотой, крутыми уступами от самого купола спускались вниз, охватывая зал почти по полному кругу, чуть срезанному впереди лишь красным бархатом тяжёлого занавеса, скрывавшего сцену. Уступы были так высоки, что ноги сидящих в верхнем ряду упирались бы в спины людей нижнего ряда, если бы не барьер выше голов их, тоже белый и голубым бархатом крытый. Отовсюду было видно, слышно отлично.

Мы сидели на лучших местах в центре зала как раз против сцены и обозревали ошеломивший меня необычностью, размерами и великолепием зал. Сцена была задёрнута бархатом, но под ней нам сверху хорошо видна была оркестровая яма, плечи и головы музыкантов, раструбы жёлтым золотом зеркально сияющих труб, лебединые шеи грифов виолончелей и скрипок и взмывающие смычки. Головы музыкантов время от времени склонялись друг к другу, будто переговаривались о чём-то; из ямы неслись обрывочные, нестройные звуки, извлекаемые смычками.

…И разом всё стихло. Стала меркнуть бронзовая многоярусная люстра, спускающаяся в зал из чаши купола, сверкающая бесчисленным хрусталём на многочисленных её разветвлённых отростках; потускнели у основания купола бра. Зал утонул в полной тьме, и только горел и мерцал красный бархат, подсвеченный софитами сверху и изнутри. Полились в таинственной красноватой темноте и наполнили зал звуки дивной глинковской увертюры к его опере «Руслан и Людмила». Звуки плавно захлёстывали меня, строя в лад с ожиданьем чего-то прекрасного.

…и вот звук иссяк, полотнища занавеса поползли в стороны, и зал разразился аплодисментами. Я тотчас сообразил, что хлопают декорациям, то есть художнику, сотворившему перед нами диво древнего Киева.

…и всё внешнее тут же исчезло, музыка, пение вошли внутрь меня, как я вошёл в действие сказки, и я в них растворился.

…волшебство кончилось, я очнулся, когда занавес сомкнулся и отградил сказку от зала.

…стояла долгая тишина, напряжённая тишина в тёмном замершем зале, на котором лежал загадочный отблеск красноватого бархата.

…И разом тишина взорвалась, разрядилась бурей нескончаемых аплодисментов.

Я до этого в опере не был, и теперь музыка, зрелище, голоса произвели на меня впечатление потрясающее.

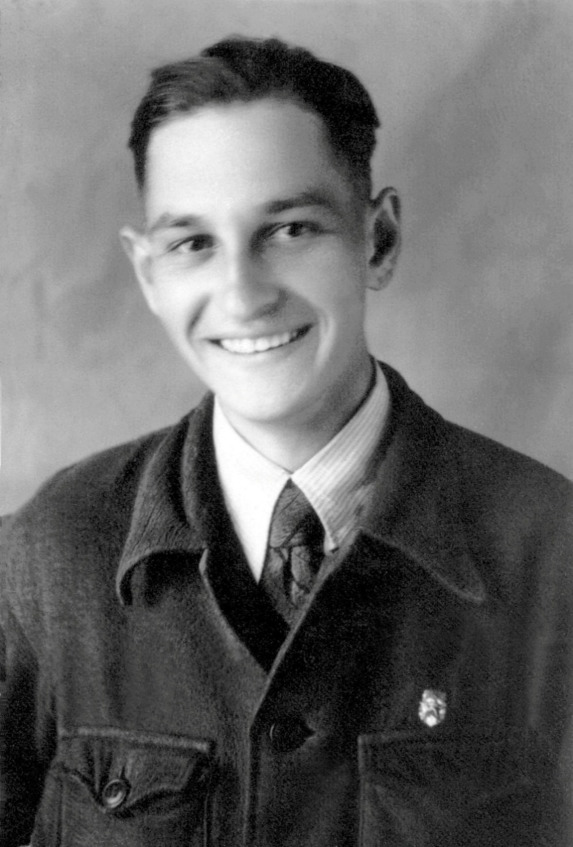

На другой день мы смотрели балет советского композитора Глиэра «Красный мак». Балет мне, в общем, понравился, музыка была хороша, но глинковской уступала, танцы тоже мне приглянулись, но осталось лёгкое ощущение чего-то ненастоящего в нём, хотя, прямо скажем, сюжет был куда натуральней, чем в либретто «Руслана». Словом, в восхищение он меня не привёл, как вчерашняя опера или в будущем «Лебединое озеро», «Раймонда» и подобные им.

А в тот же самый день (тому свидетельство дата на фотографии) в далёком незнакомом Ворошиловграде (Луганске) другая отличница, милая девочка Леночка Липовецкая (моя будущая жена) играла (демонстрируя свои достижения!) этому самому композитору, приехавшему на гастроли и приглашённому на встречу с учащимися в музыкальную школу.

Рис. 6. Морис Рейнгольдович Глиер и Леночка Липовецкая

По возвращении в Кемерово мы застали опустевшее общежитие, две трети студентов разъехались по домам, не уехали лишь «европейцы», кто жил вдали на западе, за Уралом. И дороговато ехать для студенческого кармана и половина каникул уйдёт на проезд. Ни в институте, ни в целом в стране важных событий за наше отсутствие не произошло, лишь регулярно шли сводки с корейской войны. После того, как великий вождь Ким Ир Сен драпанул из Южной Кореи, и силы ООН вышли к границам СССР и Китая, «дружественный» китайский народ бросил на них миллион «добровольцев». СССР выступил с грозными заявлениями, но войск своих не послал, а направил через Китай самолёты и лётчиков, хотя всё это категорически отрицалось. Наших лётчиков «рядили» корейцами, давали им «корейские» имена. И «корейские» лётчики отличились в боях, сбив немало самолётов ООН, американских то бишь. Об одном из таких лётчиков, Ли Си Цыне (Лисицыне) весть докатилась до нас. С его лёгкой руки мы и наших товарищей, с подходящими для этого дела фамилиями, причисляли к великому братству корейских пилотов, называя фамилии их по слогам. Так студент третьей группы Горлушин не именовался иначе как Гор Лу Шин.

«Добровольцы» зимой, зарываясь в снегу, подползали, выжидали, замерзая, часами, и враз, в едином броске впрыгивали во вражеские окопы, сметая всё на пути, наводя ужас на американских солдат и их английских союзников. В несколько недель отшвырнули китайцы силы ООН до тридцать восьмой параллели, до исходных, как говорят, рубежей, по пути взяв Пхеньян, разумеется, но от соблазна не удержались и в порыве захватили Сеул. Там, однако, закрепиться надолго им не удалось. Дней через пять американцы их вышибли кулаком и гнали, опять же, до той, тридцать восьмой, параллели, где и стали, восстановив статус-кво. Там война заморозилась, но не закончилась, шли нескончаемые бои. Бой на месте, как бег. Дальше тридцать восьмой параллели американцы наступать почему-то не захотели, и китайцы, со своей стороны, перестали усердствовать. Видно, поняли те и другие, что ни одна сторона на уступки ни за что не пойдёт. Тем не менее, сводки шли непрестанно об ожесточённых боях на очумевшей, заколдованной параллели. Это было так постоянно, что по странной ассоциации навело кого-то на мысль прозвать наш временный сарай-туалет (ничего нет более постоянного, чем времянка, – советская мудрость гласит) тридцать восьмой параллелью. Бежит, бывало, знакомый студент вниз по лестнице в общежитии, спросишь его, куда он торопится, и получаешь в ответ: «На тридцать восьмую».

…В январе в переполненном актовом зале шла подписка на заём нового года. На трибуну поднимались преподаватели, профессора и называли числа для меня сногсшибательные: шесть, восемь, десять тысяч рублей. Всех превзошёл Горбачёв – восемнадцать тысяч сказал. Число это просто меня ужаснуло, неужели столько он получает за месяц?! Даже если предположить, что от своих больших денег он подписался на двухмесячную зарплату, всё равно она была чёрт знает как впечатляюща. И предположить я не мог, что в Советском Союзе люди могут так зарабатывать. Две тысячи – три казались мне пределом мечтаний.

Секретарь, сидевший в президиуме за столом, записывал в ведомость эти суммы.

…Где подписывали нас на наши рубли, я не помню. Ну, зачем им была наша мелочь? А для нас сорок лишних рублей (у меня теперь пятьдесят) были подспорьем существенным. Не следует забывать, что из стипендии вычитали и подоходный налог (тринадцать процентов), так что жили мы очень скудно. Хорошо хоть на время ученья освобождали студентов от налога на бездетность (шесть процентов ещё, и всё с полной суммы стипендии). Денег едва хватало на пропитание в нашей столовке, где еда была отвратительной и не насыщала совсем. Перед едой ели хлеб, намазывая горчицей. В животе в первый год у меня постоянно урчало, иногда до неприличия громко в самый неподходящий момент (когда, например, я к девушкам приходил). Кишечник мой долго не мог приноровиться к общепитовской пище.

…но ко всему приспосабливается человек.

Так же бедно, как я, жило и большинство приезжих студентов, за исключением дюжины человек – отцы их, полковники, присылали им по пятьсот рублей в месяц. Местным было полегче. На воскресенье они разъезжались по домам и привозили оттуда масло, картошку, капусту солёную и по мешку молока, замёрзшего в форме тарелок. Мешки с молоком вывешивали за форточку на мороз, и каждый день оттуда «тарелочки» доставали. С нами они ничем не поделились ни разу. А мне так хотелось попробовать мёрзлого молока, оно мне было в диковинку. Но до просьбы не опустился ни я, ни другие товарищи.

…В этом году проходили выборы в союзный или российский Верховный Совет и меня назначили агитатором.

Закрепили за мной двухэтажный дом в Стандартном городке. Было в том доме два подъезда и, как минимум, восемь квартир. В задачу мою входило беседовать с их обитателями и агитировать за кандидата блока коммунистов и беспартийных. Принял я поручение без всякой охоты, но за дело взялся всерьёз. Я был робок, застенчив в общении с людьми незнакомыми – ну о чём я с ними мог говорить? Да и стыдно как-то входить в чужие квартиры, отвлекать людей от отдыха или от занятий по дому. Но я себя всё же переломил – ну, не ударят меня, что я теряю? А ровнёхоньки ничего.

…я обошёл все квартиры, составил список жильцов, договорился в какой день недели и где будем мы собираться для проводимых мною бесед. Осложненье возникло вначале лишь с «где». Люди – рабочие с шахты «Центральная» – жили тесно в маленьких двухкомнатных квартирках без всяких удобств, к тому же и проходных. Но мне подсказали, что в одной из квартир живёт разведённая молодица с отцом, у них в горнице просторнее. Туда и будут в означенный день и условленный час приходить все со своими стульями.

Я спросил у хозяев квартиры. Они были не против того, чтобы у них собирались.

…Подготовившись и страшно волнуясь, я пришёл на беседу о внешней и внутренней политике правительства СССР. Я опасался, что никто не придёт, однако почти все жильцы были в сборе, а другие вскорости подошли, тихо подсаживаясь к нашему кругу. Слушали внимательно, а когда я закончил свой короткий рассказ, начались вопросы ко мне. Быстро, как это почти что всегда и бывает, от вопросов сторонних перешли к близким, своим, бытовым. Жаловались, что действующий депутат (председатель городского совета) не выполнил ни одного своего обещания, и настаивали, чтобы он выступил перед ними с отчётом. Говорили о том, что вóвремя не завозят уголь для отопления (да и еду готовили на плите, что топилась углём, и воду грели на ней же), что двор дома стал проходным, и прохожие ломают кусты и деревья, что неплохо бы было огородить его штакетником, тогда бы насаждения сохранялись, и можно было бы цветы разводить. Словом, высказывались самые незамысловатые пожелания неприхотливых людей, и не выполнить их было бы стыдно.

…и я со всем пылом принялся за их выполнение.

Первым делом я записал обо всех предложениях в книгу, лежавшую в агитпункте. Нас уверили, что обо всём записанном в ней незамедлительно докладывается властям, и те принимают надлежащие меры. Я и записал все пожелания и стал ждать результатов, известив своих подопечных.

…Но дни шли за днями, но ничего не менялось. Я не мог даже дознаться никак, кто за выполнение предложений избирателей отвечает или хотя бы за ответы на них.

И тогда я, робея до ужаса, но, настроив себя смотреть на поступки свои как бы со стороны, будто действует кто-то другой, а я любопытствую, что из этого выйдет, пошёл по начальственным кабинетам, волнение тщательно скрыв, говорил ровно, спокойно, как с равными равный. Но в одних кабинетах, меня выслушав и что-то пообещав, обещаний своих не держали, до других не допустили совсем. В кабинет председателя горсовета я не попал.

Разозлившись, я отослал письмо в ЦК ВКП (б), письмо гневное, резкое, где с возмущеньем писал об отказе депутата отчитаться перед избирателями, чем он грубо попрал статью (номер я указал) Конституции. Указал я и на нарушения ещё ряда статей Основного Закона Союза…

…Новым кандидатом в депутаты Верховного Совета по нашему избирательному округу выдвинули нашего директора, Горбачёва Тимофея Фёдоровича. Воспользовавшись этим, я решил обратиться к нему. Секретарши в приёмной не оказалось, и я, постучав в дверь кабинета, чуть её приоткрыл. Увидев в щель, что в кабинете, кроме директора, нет никого, я открыл дверь пошире и спросил: «Можно?»

«Заходите», – раздался голос директора. Я вошёл. Тимофей Фёдорович пригласил меня сесть за приставной столик и спросил, что меня к нему привело. Я сказал, что пришёл к нему как агитатор, который не может дать ответ избирателям на их вопросы. Не касаясь отчёта прежнего депутата, я передал просьбу завезти жителям уголь и оградить штакетником двор дома. Тимофей Фёдорович дружелюбно посмотрел на меня и сказал, что постарается помочь своему агитатору. Я поблагодарил его, и на этом наша беседа закончилась.

…через неделю моим жильцам завезли уголь, а вскоре во дворе я увидел груду заострённых столбов и штабель плетей набитого на поперечные слеги штакетника. Оставалось только дождаться тепла, чтобы в оттаявшей земле вырыть ямы, и, поставив столбы, прибить к ним готовые плети. Это могли сделать и сами жильцы. Нечего и говорить, как возрос авторитет мой в глазах моих избирателей, они были довольны, и собрания наши проходили успешно.