Полная версия

Евгений Онегин 6

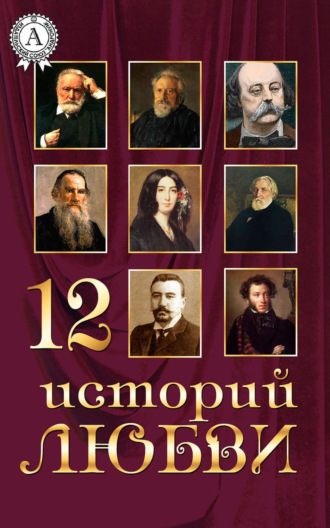

12 историй о любви

Виктор Гюго. Собор Парижской Богоматери

Предисловие

Несколько лет тому назад, посещая собор Парижской Богоматери, или, вернее сказать, шаря в нем, автор этой книги наткнулся в одном из самых темных углов одной из его башен на вырезанное на стене слово:

Αναγκη.[1]

Эти греческие буквы, почерневшие от времени и довольно глубоко высеченные в стене, готический характер, приданный их форме, как бы для того, чтобы обозначить, что написала их рука из средних веков, а в особенности мрачный и роковой смысл, заключавшийся в них, – сильно поразили автора. Он спрашивал сам себя, он старался отгадать, какая скорбящая душа не пожелала покинуть этот мир, не оставив этого клейма несчастия или преступления на стене старинной церкви.

С тех пор стена эта выскоблена или выбелена (наверное, не знаю), и надпись эта исчезла; ибо в течение двух последних столетий вошло в обычай непочтительно относиться к памятникам старины; желая подновить их, их портят и снаружи, и изнутри. Священник замазывает их, архитектор стирает их, а затем является чернь, которая совсем их разрушает.

Итак, кроме мимолетного воспоминания, которое посвящает этому таинственному слову, высеченному в мрачной башне собора Парижской Богоматери, автор этой книги, от этого слова ничего не осталось, не осталось никаких следов того неизвестного предопределения, которое так меланхолически резюмировалось в нем. Человек, начертавший это слово на этой стене, уже исчез несколько столетий тому назад из среды людей; слово это, в свою очередь, исчезло с церковной стены, быть может, и самая церковь вскоре исчезнет с лица земли.

Это-то слово и подало автору мысль написать эту книгу.

Февраль 1831

Предисловие ко второму изданию (1832 г.)

Ошибочно сообщено было, будто это издание будет дополнено несколькими новыми главами, вернее было бы сказать – «неизданными». Если под словом «новое» разуметь «впоследствии написанное», то главы, включенные в это издание, не могут считаться «новыми». Они написаны одновременно с остальным сочинением, они относятся к тому же времени и являются результатом той же мысли; они всегда составляли одну из составных частей рукописи «Собора Парижской Богоматери». Автор даже не в состоянии представить себе, каким образом можно бы делать позднейшие приставки к подобного рода сочинению. Тут произвол автора не может играть никакой роли. По его мнению, роман рождается как будто сам собою, со всеми своими главами, драма – со всеми своими сценами. Ошибочно было бы предполагать, будто в частях, из которых слагается целое, тот таинственный микрокосм, который вы называете романом или драмою, – найдется место произволу. Прививка или припайка немыслима в такого рода сочинениях, которые сразу должны вылиться в определенную форму и оставаться навсегда в этой форме. Раз вы сделали дело, – не думайте подправлять его. Раз книга выпущена в свет, раз ребенок испустит первый свой крик, раз определено, мужского ли он пола, или женского, – он должен оставаться таким, каким он есть, и ни отец, ни мать уже не в состоянии изменить его, он уже принадлежит воздуху и солнцу, и его следует оставить жить или умереть таким, каков он есть. Ваша книга не удалась вам – тем хуже; от того, что вы прибавите к ней несколько глав, она не станет лучше. Она не полна – следовало пополнить ее раньше, в то время, когда вы еще обдумывали ее. Дерево у вас выросло корявым – уж вам не выпрямить его. Роман ваш оказался худосочным, неспособным к жизни – вы не вдохнете в него жизнь, прибавив к нему ту или другую главу.

Автор придает особенное значение тому, чтобы публика знала, что прибавленные главы не написаны вновь для нового издания. Если же они не были напечатаны в первом издании, то это произошло по весьма простой причине. В то время, когда «Собор Парижской Богоматери» печатался в первый раз, прибавляемые теперь три главы просто куда-то затерялись. Приходилось или написать их вновь, или обойтись без них. Автор в то время полагал, что две из этих глав, которые могли иметь какое-нибудь значение по своему объему, касались преимущественно вопросов исторических и художественных, ни мало не отзываясь на сущности романа, что публика даже вовсе не заметит их отсутствия и что только он, автор, будет посвящен в тайну этого пробела. Поэтому он решился обойтись без них. И, наконец, чтобы быть вполне откровенным, он должен сознаться, что его просто одолела лень, и что он не захотел вновь написать трех потерянных глав; ему, кажется, легче было бы написать новый роман.

Ныне эти главы отыскались, и он пользуется случаем, чтобы вставить их на их место. Таким образом, ныне труд его появляется цельным, таким, как он задумал и написал его; хорошим или плохим, прочным или скоропреходящим – это другой вопрос, но, словом, таким, каким он хотел создать его.

Правда, эти отыскавшиеся главы, по всей вероятности, будут иметь мало цены в глазах тех, очень здравомыслящих, впрочем, людей, которые искали в «Соборе Парижской Богоматери» только романа, только драмы. Но, быть может, нашлись и такие читатели, которые обратили внимание на философские и эстетические мысли, скрывающиеся в этой книге, которым, читая «Собор Парижской Богоматери», желательно было видеть в этой книге, под формой романа, нечто большее, чем роман, и проследить – да простят мне эти несколько самонадеянные выражения – систему историка и цель художника в творении поэта. Вот для этих-то людей прибавленные к настоящему изданию главы пополнят «Собор Парижской Богоматери», если только допустить, что книга стоит того, чтобы быть пополненной.

Автор высказывает в одной из этих глав глубоко вкоренившееся в нем, к сожалению, и зрело обдуманное мнение о современном упадке архитектуры и о почти неизбежной, по его мнению, близкой кончине этой царицы искусств. Но, вместе с тем, он считает нужным заявить здесь, что он от души желал бы, чтобы будущее не оправдало его взглядов. Ему известно, что искусство во всех его видах может ожидать всего от новых поколений, зародыши гения которых начинают уже пробиваться. Зерно лежит уже в борозде, жатва, без сомнения, будет обильная. Он только опасается, – и читатель увидит из второго тома этого издания почему, – как бы жизненные соки не исчезли уже из старой почвы архитектуры, которая в течение стольких веков была наилучшей почвой искусства.

Однако, в настоящее время молодые художники выказывают столько жизни, силы и, так сказать, предопределения, что из наших архитектурных школ, несмотря на недостатки профессоров их, помимо желания последних и даже вопреки им, выходят даровитые ученики; совершенно обратное явление тому, которое представлял собою тот гончар, о котором говорит Гораций, который, желая сформовать амфору, делал кухонные горшки. Колесо катится и оставляет после себя колею.

Но, во всяком случае, какова бы ни была будущность зодчества, каким бы образом наши молодые архитекторы ни разрешили со временем вопроса об их искусстве, в ожидании новых зданий сохраним старые. Постараемся, по возможности, внушить народу любовь к зодчеству. Автор прямо объявляет, что это – одна из целей его книги, даже более – одна из главных целей его жизни. Настоящий труд его, быть может, содействовал отчасти истинному пониманию средневекового искусства, этого чудного искусства, до сих пор незнакомого многим, и, что еще хуже, отрицаемого многими. Но автор очень далек от мысли – считать довершенной ту задачу, которую он добровольно поставил себе. Он уже не раз имел случай поднимать голос в пользу нашей старинной архитектуры; он уже указывал на многие разрушения, профанации, искажения. Он поставил себе целью как можно чаще возвращаться к этому предмету, и он будет возвращаться к нему. Он выкажет столько же неутомимости в защите наших исторических зданий, сколько выказывают наши школьные и академические иконоборцы в посягательствах на них. Ему больно видеть, в какие руки попала средневековая архитектура, и каким образом современные пачкуны обращаются с остатками этого великого искусства. Мы все, люди образованные, остающиеся безмолвными зрителями этой профанации, просто должны краснеть от стыда. И при этом автор разумеет не только то, что творится в провинции, но и то, что делается в Париже, у наших дверей, под нашими окнами, в большом образованном городе, в средоточии мысли, печати, слова. Он не может удержаться от того, чтобы, в заключение этой заметки, не указать на некоторые из тех проявлений вандализма, которые ежедневно проектируются, обсуждаются, начинаются, продолжаются и завершаются на наших глазах, на глазах парижских художников, на глазах критики, которую этот избыток смелости просто приводит в недоумение. Недавно снесено старинное здание архиепископского дворца, – здание довольно безвкусное, и поэтому большой беды в этом нет; но вместе с этим зданием снесен и епископский дворец, редкий остаток зодчества XIV-го века, чего, впрочем, архитектор, заведовавший сломкой, и не разобрал. Вместе с плевелами он вырвал и колос – что ему до этого за дело! Теперь толкуют о предстоящем срытии чудной Венсенской часовни, с тем, чтобы употребить добытый этим путем камень на возведение какого-то укрепления, в котором Домениль[2], однако, вовсе не нуждался. Между тем как с большими издержками реставрируют и восстановляют Бурбонский дворец, эту лачугу, равноденственным ветрам позволяют беспрепятственно разбивать одно за другим великолепные стекла св. часовни. Уже несколько дней, как старинная башня св. Якова, что в Мясниках, окружена лесами, и не подлежит сомнению, что в скором времени за нее примется лом. Нашелся какой-то архитектор, не задумавшийся построить жалкий, белый домишко между почтенными башнями здания судебных установлений. Другой не постыдился испортить почтенное здание, с тремя колокольнями, Сен-Жерменского аббатства. Я ни мало не сомневаюсь в том, что найдется третий, который вызовется снести колокольню исторической Оксеррской церкви. Все эти господа считают себя архитекторами, получают деньги от префектуры или от частных лиц, носят зеленые фраки и причиняют истинному искусству все то зло, которое только может причинить ему ложное искусство. В то время, когда мы пишем эти строки, один из них примостился к Тюильрийскому дворцу, беспощадно проводит рубцы строителю его, Филиберу Делорму, поперек лица. Просто позорно видеть, с каким нахальством тяжелая архитектура этого господина обращается с одним из самых изящных фасадов эпохи возрождения.

Париж, 20 октября, 1832

Часть I

Книга первая

I. Большой зал

Ровно триста сорок восемь лет, шесть месяцев и девятнадцать дней тому назад парижане проснулись под звуки колоколов, трезвонивших во всю как в Старом городе, так и в Новом и в Университетском кварталах.

В истории, однако, не сохранилось никаких особенных воспоминаний относительно дня 6 января 1482 г. Не было ничего выдающегося в том событии, которое в это утро так рано привело в движение языки колоколов и парижских граждан. Ни пикардцы, ни бургундцы не шли на приступ к городу, по улицам не проходила процессия с чудотворной ракой, школьники не взбунтовались в своем училище, «наш грозный король»[3] не возвращался в город, даже не предстояло интересной казни воров или воровок перед зданием суда. Равным образом не ожидалось прибытия, столь чистого в пятнадцатом веке, какого-нибудь посольства в красивых одеждах и с перьями на шляпах. Не далее, как за два дня перед тем, последняя подобного рода кавалькада, фландрские послы, которым поручено было вести переговоры о предполагаемом браке Маргариты Фландрской с дофином Франции, торжественно прибыла в Париж, к великой досаде кардинала Бурбонского, которому, в угоду королю, пришлось оказать любезный прием этой неотесанной ораве фламандских бургомистров и угощать их в своем Бурбонском дворце разными высоконравственными и шуточными театральными пьесами, между тем, как проливной дождь портил великолепные ковры, которыми по этому торжественному случаю был расцвечен его дворец.

То, что взволновало 6 января 1482 года всю парижскую чернь, было, по словам летописца Жана из Труа, двойное торжество, с незапамятных времен соединенное вместе – праздник волхвов и шутов. В этот день должны были произойти посадка майского дерева в Бракской часовне и сожжение смоляных бочек на Гревской площади, а также представлены мистерии в здании суда. Наконец, глашатаи парижского городского головы, одетые в фиолетовые камлотовые кафтаны, с большими белыми крестами на груди, оповестили об этом, при трубных звуках, по всем парижским площадям и перекресткам.

Итак, толпы парижских граждан и гражданок, заперев свои дома и лавки, с раннего утра направлялись к одному из трех указанных пунктов; всякий сделал свой выбор – кто в пользу майского дерева, кто в пользу иллюминации, кто в пользу мистерии. Нужно заметить, в похвалу здравому смыслу парижских зевак даже того времени, что наиболее значительная часть этой толпы направлялась или к месту иллюминации, что было совершенно по сезону, или на представление мистерии, которое должно было произойти в закрытом и вытопленном помещении, между тем, как бедное майское дерево мерзло под январским небом почти в одиночестве на кладбище Бракской часовни. Особенно значителен был прилив публики в коридорах суда, так как известно было, что прибывшие за два дня перед тем фландрские послы собирались присутствовать при представлении мистерии и при выборе папы шутов, который также должен был произойти в большом зале суда.

Нелегко было проникнуть в тот день в этот большой зал, считавшийся, однако, в то время самым обширным из всех существовавших на свете крытых помещений. (Правда, что тогда Соваль еще не измерил большого зала Монтаржисского замка). Площадь перед зданием суда, запруженная народом, казалась тем, которые смотрели на нее из окон, морем, в которое пять или шесть улиц, выходивших на нее, вливали ежеминутно все новые и новые волны народа. Эти волны, постоянно увеличивавшиеся, ударялись о выдающиеся углы зданий, как о мысы, выдвигающиеся в море. В середине высокого, готического[4] фасада здания суда, большая лестница, по которой непрерывно подвигались вверх и вниз толпы народа, разделявшиеся на главной площадке на два рукава, – большая лестница, говорю я, струилась беспрерывно на площадь, как фонтан в бассейн. Крики, смех, топот тысяч ног производили странный шум, который так и стоял в воздухе. От времени до времени шум и крики усиливались, толпа отливала от большой лестницы, сталкивалась с новыми народными волнами, бурлила: происходило это тогда, когда ружейный приклад стрелка или лошадь жандарма префектуры сдерживали слишком сильный натиск толпы. Как видит читатель, предания доброго старого времени сохранились и до наших дней, переходя только от ведомства превота к ведомству коннетабля, от ведомства коннетабля к ведомству городского маршала, а от последнего – к современной парижской жандармерии.

Во всех дверях, окнах, слуховых окнах, на крышах – виднелись тысячи добрых, спокойных и честных мещанских лиц, глазевших на большое здание, на толпу, и совершенно довольных этим, ибо в Париже никогда не было недостатка в людях, довольствующихся ролью зрителей и способных в течение целых часов глазеть на стену, за которою что-то происходит.

Если бы нам, людям XIX века, можно было вполне перенестись мысленно в среду парижан XV века, войти вместе с ними, среди всевозможных толчков, пинков и давки, в огромную залу суда, в которой была такая теснота 6 января 1482 года, то нам представилось бы интересное и красивое зрелище, и мы увидели бы вокруг себя такие старые вещи, что они показались бы нам совершенно новыми. Если читатель ничего против того не имеет, то мы постараемся представить ему приблизительно то впечатление, которое он испытал бы вместе с нами, переступая порог этого большого зала вместе с этой толпой, одетой во всевозможные средневековые костюмы, мужские и женские.

Сначала мы не испытали бы ничего, кроме шума в ушах и пестроты в глазах. Затем мы различили бы над нашими головами стрельчатый свод, украшенный вырезанными из дерева фигурами, выкрашенный синей краской и усеянный золотыми лилиями, а под ногами нашими – пол, выложенный плитами черного и белого мрамора. В нескольких шагах от нас – большая колонна, затем другая, третья; всего, во всю длину залы, семь колонн, поддерживавших в средине ее пяты двойного свода. Вокруг первых четырех колонн примостились лавочки торговцев, наполненные разными побрякушками; вокруг последних трех – дубовые скамейки, вытертые нижним платьем истцов и мантиями прокуроров. Вокруг всего зала, вдоль стен, в простенках, между колоннами, бесконечная вереница всех королей Франции, начиная с Фарамонда: и короли-лентяи, с опущенными в землю глазами и свесившимися руками, и храбрые, воинственные короли, со смело поднятыми кверху головами и руками. Затем в высоких, стрельчатых окнах разноцветные стекла, у выходов из залы широкие двери, с богатой и искусной резьбой; и, наконец, все это – своды, колонны, стены, наличники, обшивки, двери, статуи – великолепно расписанное синим цветом и золотом, хотя и поблекшее в то время, о котором мы говорим, а 65 лет спустя, в 1549 году, когда дю-Брейль видел собор, уже совершенно исчезавшее под толстым слоем пыли и паутины.

Пусть же читатель представит себе эту громадную, продолговатую залу, освещенную белесоватым светом январского солнца, наполненную пестрой и шумной толпой, дефилирующею вдоль стен и кружащеюся вокруг семи колонн, – и он составит себе некоторое, хотя и смутное, понятие о целом картины, которой мы постараемся набросать здесь некоторые подробности.

Несомненно, что если бы Равальяк не убил Генриха IV, то документы, относящиеся к этому процессу, не попали бы в здание суда, не оказалось бы сообщников, для которых важно было истребить эти документы, – значит, не нашлось бы и поджигателей, которым, за неимением других средств, пришлось для уничтожения документов сжечь канцелярию суда, а для того, чтобы сжечь канцелярию, – сжечь все здание суда, – словом, не было бы пожара 1618 года; старое здание стояло бы еще со своей старинной большой залой, я имел бы право сказать читателю: «ступайте, посмотрите на нее», и мы оба были бы избавлены от необходимости: я – подробно описывать ее, а он – читать это описание; а это еще раз доказывает справедливость старой, но, тем не менее, вечно-новой истины, что великие причины ведут иногда к малым последствиям.

Весьма возможно, впрочем, и то, что, во-первых, у Равальяка вовсе не было сообщников, и что, во-вторых, если они и были, то все же они были ни при чем в пожаре 1618 года, тем более что для объяснения последнего существуют еще два другие, весьма правдоподобные предположения: во-первых, большая яркая звезда, в один фут ширины, в один локоть вышины, которая, как уверяют, упала на здание суда в ночь на 7 марта; во-вторых, следующее четырехстишье Теофиля:

Не на шутку вышло дело:Правосудие в Париже,Пряностей наевшись много,Обожгло себе все нёбо.[5]Словом, на котором ни остановиться из этих трех толкований – уголовном, метеорологическом или поэтическом – причин сожжения в 1648 году здания парижского суда, все же остается тот печальный факт, что здание это сгорело. Ныне, благодаря этой катастрофе, благодаря, в особенности, разновременным реставрациям, окончательно истребившим то, что пощадило пламя, – ныне почти ничего не осталось от этого древнего обиталища французских королей, от этого старшего брата Лувра, считавшегося уже столь старым во времена Филиппа Красивого, что и тогда в нем хотели видеть остаток великолепных зданий, сооруженных королем Робертом и описанных Гельгальдом. Почти все исчезло. Что сталось с комнатой канцелярии, в которой когда-то Людовик Святой отпраздновал свое бракосочетание? – с садом, в котором он творил суд, облеченный в камлотовый камзол, в сермяжный, безрукавный балахон и в черный суконный плащ, лежа на ковре, вместе с Жуанвилем, последующим своим историком? Что сталось с покоем императора Сигизмунда, или с покоями Карла IV, или Иоанна Безземельного? Где та лестница, с которой Карл VI провозгласил свой эдикт о помиловании, или та плита, на которой Марсель, в присутствии дофина, удушил Роберта Клермонского и маршала Шампаня? Где двери, в которых были разорваны буллы папы Бенедикта и из которых те, которые принесли их, были выведены на посмешище всему Парижу в шутовских мантиях и митрах? Где большой зал, с его позолотой, лазурью, стрелами свода, статуями, колоннами, наконец, с его громадным сводом, покрытым скульптурою? Где золотая комната, где стоявший на коленях у входа каменный лев, с опущенною вниз головою и с поджатым хвостом, – эмблема, как и у трона Соломонова, преклонения силы перед законом? Где прекрасные двери, красивые оконные стекла? Где искусной работы дверные ручки, доставившие столько труда Бискорнетту, и изящная столярная работа дю-Ганси? Что сделало время, что сделали люди из всех этих произведений искусства? Что нам дали вместо всего этого, вместо всей этой галльской истории, всего этого готического искусства? По части искусства – тяжелые, низкие своды г. Броссе, этого неумелого строителя главного входа церкви св. Жервезы, а по части истории – нелепые и нескладные россказни каких-то гг. Патрю[6].

Впрочем, мимо! Возвратимся в большой зал прежнего, старого судебного здания.

Оба конца этого громадного параллелограмма были заняты: один – знаменитым мраморным столом, столь длинным, широким и толстым, что, как выражаются старинные инвентари, в стиле, способном возбудить аппетит любого Гаргантуа, «никогда не было другого подобного ломтя мрамора в мире»; а другой – часовня, в которой Людовик XI велел поместить скульптурное изображение свое, на коленях перед Богородицей, и куда он велел также перенести, ни мало не заботясь о том, что останутся две пустых ниши в длинном ряду королей Франции, статуи Карла Великого и Людовика Святого, предполагая, очевидно, что эти два святые, как бывшие короли Франции, пользуются особым кредитом на небе. Эта часовня, еще совершенно новая в ту эпоху, к которой относится наш рассказ, сооруженная не более как за шесть лет перед тем, отличалась той изящной и нежной архитектурой, чудесной скульптурной работой и тонкой резьбой, которые свойственны концу готической эры и являются в несколько видоизмененном виде в XVI столетии, в волшебных и фантастических произведениях эпохи возрождения. Небольшая ажурная розетка над главным входом отличалась особенною изящностью и грациозностью; она походила на кружевную звездочку.

В средине залы, против главного входа, была воздвигнута эстрада, обитая золотой парчой, в которую вел особый, незаметный с первого взгляда для глаза, вход; она предназначалась для фландрских послов и для других знатных лиц, приглашенных на представление мистерии.

Представление это, согласно обычаю, должно было произойти на вышеупомянутом громадном столе, который и был приурочен для этого с самого утра. На роскошной мраморной доске, исцарапанной каблуками судебных писцов, была поставлена довольно большая деревянная будка, с плоской крышей, которая, будучи видна со всех сторон, собственно и должна была служить сценой, между тем, как внутренность будки, прикрытая занавесами, служила гардеробной для действующих лиц. Лестница, весьма наивно приставленная снаружи, поддерживала сообщение между сценой и гардеробной, и по ее крупным ступенькам должны были и подниматься, и спускаться действующие лица. Таким образом, всякое, самым неожиданным образом, появляющееся на сцене, действующее лицо должно было сперва подняться на глазах всей публики по этой лестнице, что, разумеется, уничтожало всякую иллюзию неожиданности. Невинный ребяческий возраст театрального искусства!

Четыре пристава суда, неизбежные охранители порядка, как в праздничные дни, так и при казнях, стояли по четырем углам мраморного стола.

Представление должно было начаться ровно в полдень, – час несколько поздний по тогдашнему времени, но нельзя было иначе: фландрские посланники не могли прибыть раньше. А между тем, толпа ждала уже с раннего утра. Немалое число любопытных с самого рассвета стояло на морозе перед большой лестницей, пока двери еще не отпирались; иные утверждали даже, будто прождали всю ночь, чтоб иметь возможность попасть первым. Толпа росла с каждой минутой и, подобно реке, выходящей из русла своего, начинала подниматься вдоль стен, скопляться вокруг колонн, пробираться на карнизы, на выступы стен, на подоконники, на малейшие приступочки, на цоколи статуй. Немудрено, что усталость, нетерпение, неудобство занятого положения, некоторая распущенность, дозволенная, по мнению многих, в этот день всяческих дурачеств, ссоры, возникавшие здесь и там по поводу пинка или толчка, придали, еще гораздо ранее чем прибыли посланники, резкий и бранчивый оттенок восклицаниям, раздававшимся из среды этой сдавленной, запертой в относительно узкое пространство, толпы. Слышалось немало жалоб и проклятий по адресу невежливых фламандцев, городского головы, кардинала Бурбонского, главного судьи, Маргариты Австрийской, полицейских с их палками, парижского епископа, наконец, против мороза, жары, колонн, статуй, затворенных дверей, отворенных окон. Все это доставляло немалое удовольствие ватагам школьников и уличных мальчишек, которые еще более подзадоривали и поддразнивали недовольных и, так сказать, доводили их до остервенения своими булавочными уколами.