Полная версия

Философия современности и межвременья. Издание 3-е, исправленное и дополненное

Конечно, бывает, что между Царем и Президентом нет никакой разницы, но это все-таки не в силу одинаковости царизма с демократией, а из-за того, что политика, проводимая властью, может быть и жестко, и мягко самодержавной по желанию и воле власти, из-за ее интересов, а не по каким-нибудь объективно-историческим причинам. Эти причины, на самом деле, не более чем предметные условия, которые власть может комбинировать по своему усмотрению, на пользу себе или обществу, но и, в случае серьезных ошибок, во вред. То, что прыжок с небоскреба по причине земного притяжения неизбежно повлечет за собой сотрясение мозгов, не отменяет возможности этого прыжка по глупости. И демократия, и самодержавие – больше каждодневный политический выбор, чем исторически унаследованная неизбежность. Историческое же наследие – материал практики, начинающейся по мере выбора, оно осложняет или облегчает практику, но не предопределяет ее.

7

Советское мировоззрение было чрезмерно историческим, но историческим в классическом детерминистском духе. Принцип историзма, характерный для средневекового и модернистского мышления, вполне правомерный и необходимый для анализа прошлого и для социальных прогнозов, в СССР был искусственно культивирован, и стал основой его организации, политики и одной из базовых ценностей его мышления. Думаю, в какой-то степени именно историческое мировоззрение во многом повлияло на распад СССР как единого общества со своей особой культурой, обусловленная им убежденность, что любой общественный строй, в том числе, и советский, в своих основах всегда содержит причины будущего самоуничтожения. То, что исторично, всегда заканчивается, и жизнь СССР была наполнена одновременно оптимистическим (строительство светлого будущего) и апокалиптическим умонастроением.

Классический историзм, может быть, и пригоден для целостного общества как единой социальной системы, но для множества людей, чей поток и составляет общественную жизнь, правомернее принцип современности. Оба принципа должны дополнять друг друга, как дополняют друг друга общество и человек. Историзм связан с тотальностью, а современность с единичной человеческой сингулярностью, с индивидуальностью, демократией, свободой, креативностью.

Я акцентирую именно современность в значении контемпоральности, полагая, что об историзме у нас пока рассуждать нет надобности, за века эта ценность и без того глубоко проникла в «историческое бессознательное». А вот говорить о современности необходимо, она до сих пор слабо различается и почти не учитывается ни в политике, ни в экономике, ни в правовой организации.

В западной мысли работа по переоценке их собственного Модерна продолжалась весь XX век. Особенно велика, на мой взгляд, роль экзистенциализма и некоторых лучших философов т.н. постмодерна, пересматривавших Модерн под углом контемпоральности (Ж. Делез, М. Фуко и др.). Эта работа привела в итоге к попытке объединения Европы, мультикультурализму, толерантности, политкорректности и некоторым другим чрезмерностям, за которыми опять, похоже, наступает тоталитаристская, националистическая и ультрапатриотическая реакция. Можно предположить, что жизнь в одной лишь современности способна вызвать шок и моральную усталость, аналогичную футурошоку Э. Тоффлера16. Уже это наводит на мысль о том, что жить в «чистой» современности невозможно. Что до нашей страны, то здесь был культивирован «чистый» Модерн, жизнь в котором оказалась тоже невозможной. Между ними должна быть найдена пропорция и установлен паритет. Каким он будет, могут показать дальнейшие исследования и практика. Мои же очерки всего лишь о современности и межвременье, органичное усвоение которых, думается, нужно нынешнему российскому мышлению, они предназначены скорее для обозначения проблемы, чем для ее решения.

8

Современность – предмет гуманитарно-философского познания, лишь в нем она вообще обнаруживается. Наука служит только системой ограничений философии, направляющей ее интеллектуальную энергию и культуру на определенную и данную в опыте предметность. Причем, в первую очередь, это – экзистенциальная философия, совпадающая с самой мыслью ученого. Она всегда локальна, современна, она экзистенциально содержательна, и имеет творческий и поисковый характер. Она заставляет выдвигать гипотезы, пересматривать картины мира, и побуждает самого ученого философствовать, если существующая философская литература его не удовлетворяет.

В гуманитарном исследовании современности есть своя аксиоматика, свой «логоцентризм» и «редукционизм». Подобно тому, как Ф. Бэкон в XVII в. перевел аксиоматику познания с теологических догматов на экспериментально полученную предметность, Р. Декарт сделал то же самое для гуманитарного исследования, показав, что можно исходить только из данных, полученных в непосредственном опыте:

– Есть «Я», каждый человек как данность самому себе в качестве одушевленного, мыслящего и телесного существа.

– Есть некоторое множество «Других», составляющих предметное окружение каждого «Я».

– Есть ограниченное пространство, в рамках которого сосуществуют друг с другом «Я» и «Другие» (площадка).

– Есть отношение мыслящего «Я» с его окружением, и это отношение проявляется в двух планах: как телесное и как одушевленное отношение (экзистенциальный диалог и навязанные коммуникации).

И пока что, распространенные во второй половине XX века попытки «преодолеть Декарта» ведут только к дегуманизации человека. А если гуманизм понимать не как политический тезис, а как признание того факта, что люди являются единственными персонажами человеческой истории, то дегуманизация означает лишение человека субъективных качеств, и в первую очередь, мышления, то есть, она означает новое обличие тоталитаризма как у нас, так и в любых странах Европы или Америки. Чем же он тогда собирается познавать?

Тогда познание оборачивается дискурсивным языковым описанием, человеческое мышление уравнивается с искусственным интеллектом, а Декарт все равно остается в своем праве, так как обезмысленный человек, действительно, «машина», пусть даже это делезовская «машина желаний». Начинаются парадоксы, история превращается в абсурд, люди уходят из нее, и она становится историей никем не сконструированных и не построенных машин.

Но если, хотя бы путем первобытной метафоры, по самому себе признать, что люди существа неизбывно субъективные и мыслящие, принять этот факт за непосредственную данность, то неизбежность отношений мыслящих индивидов в ограниченном пространстве обусловливает экзистенциальный диалог как основной способ их сосуществования.

Экзистенциальный диалог ведет к тому, что каждый индивид занимает в общественной жизни свое собственное определенное место, порожденное множеством экспектаций, как тех, что он адресует к окружению, так и тех, что адресованы ему. В результате индивид становится комплементарным с другими индивидами в пространстве их совместной общественной жизни.

Комплементарность выражается в представлении нормальности/ненормальности своего и других положения в этом пространстве. Производными от этого представления становятся нормы, девиации, легитимность и не-легитимность общества.

Нормы оказываются способом существования социокультурных парадигм – коллективно выработанных представлений о некоторых типичных качествах человека, мира и их взаимоотношения, какими они должны быть. Парадигмы в качестве своей субъективной формы вырабатывают социальные грани индивидуальных сознаний множества участвующих в общественной жизни индивидов.

Субъективные формы парадигм становятся основой групповых норм и девиаций, закрепляющихся базовыми институтами власти и оппозиции. В таком закрепленном институтами обличии они и оказываются субцивилизациями и цивилизациями. Цивилизации выступают теми структурами общественной жизни, какие придают ей качество общества. Субцивилизации оборачиваются общественными кругами.

В рамках этой концепции современность и межвременье существуют только на уровне индивидов как оценки легитимности и не легитимности их совместного существования с Другими. На уровне же всей общественной жизни, они принимают облик цивилизаций и межцивилизационных эпох.

А отсюда уже следует, что как о цивилизации, так и о межцивилизационной эпохе можно говорить, только опираясь на их индивидную основу.

9.

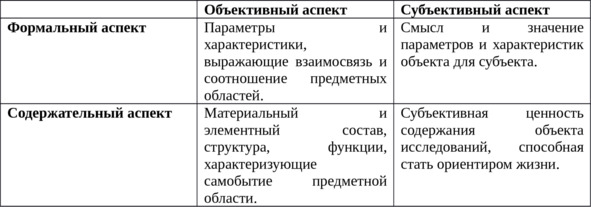

И наконец, предваряя дальнейшие рассуждения, напомню о том, что познание предполагает два аспекта: формальный и содержательный. И каждый из них должен раскрываться с двух сторон: объективно и субъективно. В этом случае, результат исследований становится многомерной моделью, адекватно характеризующей как самобытность предмета, так и его ценностно-смысловое наполнение.

Табл. 1. Многомерность исследовательских позиций и их результатов

При этом адекватность знаний оказывается своеобразной пропорцией всех четырех позиций, когда каждая их них соотнесена со всеми другими, сохраняет свою действенность, но не подавляет действенность партнеров. Адекватность становится продуктом своеобразного паритета позиций. Именно этот паритет поддерживался Модерном, развивающим все возможные способы познания и оформляющим их в виде специальных наук.

Модерн и формулирует основные максимы адекватного познания: каждая наука знает свою предметную область лучше других наук, а чужие предметы она представляет деформировано, под углом собственной предметности и для установления межнаучных связей. Эти максимы и становятся основой абстрактного гносеологического оптимизма Модерна, обещающего, пусть в необозримой перспективе, но возможность всестороннего исследования каждого предмета и природы в целом. А то обстоятельство, что природа при этом трактуется как бесконечное множество взаимосвязанных предметов, и ведет к чрезвычайно оптимистичному бесконечному развитию научного познания.

Познавательный Модерн сосредотачивается, прежде всего, в физикализме. Физика, доказавшая свою состоятельность, вторгается в биологию и создает биофизику, в геологию, формируя геофизику, в химию – и появляется физическая химия. Это все хотя и называется «интеграцией», на самом деле является экспансией физики, великой науки, но тем не менее, уничтожающей специфику биологии, геологии и химии тем, что она навязывает не свойственную им предметность. Впрочем, может быть, это и правомерно, и оправдано для естествознания, но для истории, социологии, экономики, политологии, филологии «физическая история», «социальная физика» «экономическая» или «политическая физика» уже противоестественны, так как никто не доказал с «математической надежностью» применимость математики к гуманитарным наукам. Зато неприменимость вполне доказана тем, что живому человеку свойственна свобода, и это отнюдь не непознанная необходимость, а бытийствующая реальность его существования.

Как полагается, всё испортили гуманитарные науки. С самого своего рождения в качестве специальных научных областей, с конца XIX века они уже заявили, что, во-первых, объектом их познания является сама познающая субъективность, а следовательно, знание о ней может быть адекватным, но объективным, при этом, быть не может. Уже это ставит под сомнение обязательную объективность научных знаний в том смысле, что это – знание о независимых от сознания свойствах предметности. Объективная независимость отныне становится уделом только естественных наук.

Во-вторых, гуманитарные науки конституировали уникальность своей предметности, это – индивидуально-человеческая субъективность, у каждого – своя. Что же до общей на всех субъективности, то она только модель, парадигма, позиция, продукт индивидуального познания каждого ученого, несущий в себе уникальный отпечаток его личности.

И в-третьих, объективность гуманитарного познания, в таком случае, оказывается независимостью полученного знания от личных предпочтений, независимостью, которая выражается и подкрепляется неизбежным диалогом ученых, консенсусом, выработкой общей позиции, научными коммуникациями, институтами, единой гуманитарной картиной мира и разработкой общих стандартов «официальной научной точки зрения».

И более того, именно этот вид наук разработал взгляд, согласно которому главным субъектом познания является вовсе не наука, а многообразие ученых, как объединенных в научное сообщество, так и существующих в эпизодическом контакте с ним, а то и изолированно от него. В этом научное сообщество похоже на любое физическое множество, например, на облако газа, тем более разреженное, чем ближе к его краям. А наука для каждого ученого не самоцель, а только доминирующая в его сознании культура, то есть, она – та форма, которая существует в его личности, наряду с культурой питания, отдыха, отношения к близким, наряду с футболом, детективами, фотографированием и пешими прогулками. Наука – характеризует ученого, но не исчерпывает его, и эта личная неисчерпаемость и «за-научность» как раз и поддерживает познавательный и креативный потенциал ученого, без него ученый просто не состоятелен, и в лучшем случае, он не более чем начетчик и занудный методист.

Таким образом, объективность познания оказывается весьма значимой, но не самой главной характеристикой научного знания. Главным же является его адекватность, то есть его изоморфность, эквивалентность изучаемому предмету, полнота соответствия ему, точное повторение предмета в субъективном пространстве знаний, как его самобытности, так и внешних связей. А это означает многомерность знания, аналогичную многомерности предмета.

На табл. 1. представлены только некоторые исторически сложившиеся исследовательские позиции, однако уже они позволяют считать, что современность существует не исключительно сама по себе, она встроена во время, точнее в историю, так же, как и процесс истории рождается в динамике современности. Во времени история и повседневность представляют собой две диаметральные друг другу позиции, позволяющие изучать реальность общественной жизни адекватно, конкретно и стереоскопически. Современность же как Я-субъективность является точкой отсчета, а пространство и время, это региональные и исторические границы площадки, позволяющие Я-субъективности формировать оценочную сеть современности. Пространство позволяет формально исследовать предметы в статике, время – в динамике, а современность трактует их содержательно, с точки зрения их субъективных ценностей, смыслов и значений.

ОЧЕРК 2. Описание современности

1.

Однако, прежде чем анализировать современность, ее надо определить, или хотя бы метафорически описать. Современность, это непосредственная индивидуальная жизнь, наличная данность, определить ее в строгом смысле невозможно, пока еще нет более-менее прописанной теории, но необходимо же показать, о чем пойдет речь.

После статьи С. Хантингтона о столкновении цивилизаций17, стало ясно, что само по себе, в пространственном плане такое столкновение малосущественно. Однако оно приобретает гораздо большее значение, если сосредоточить внимание на том обстоятельстве, что в нем у обеих цивилизаций меняются культурные коды и начинается их переход в межцивилизационное состояние, когда каждая из них по сути рассыпается на множество отдельных субъектов и реорганизуется. А в дальнейшем их развитие зависит больше от воли этих субъектов, чем от внешних по отношению к ним исторических или географических факторов. То есть, когда оно проявляется через столкновение во времени.

В этот момент на передний план выходит повседневность. Межцивилизационная эпоха – слом культурных кодов, цивилизации здесь нет, есть частная цивилизованность или отсутствие оной, есть воспоминания, сожаления, мечты, иногда – воля, однако у каждого – своя. Отсюда, из взаимного противоборства частных субъектов проистекает и безудержная лихость таких эпох, но отсюда и их оптимизм. Это не постмодерн, в отличие от веселого межвременья, где господствует напряжение жизни, постмодернистское состояние наполнено чувством безнадежности, бесперспективности, исторического тупика и скуки. Легитимация, необходимая для того, чтобы цивилизация опять восстановилась, осуществляется каждым человеком эпохи межвременья не на основе исторических метанарративов, а на основе взаимного убеждения и уговаривания партнеров, в дискурсе, и подчиняется логике дискурса, провокационной по существу18. Это эпоха неизбежной экзистенциальной революции, т.е. кардинального изменения типа мировоззрения и смысловых ориентиров, которую отличают социокультурный хаос, цивилизационный выбор и формирование из хаоса новых культурных кодов и цивилизационных норм, или окончательный распад.

Легитимирующие идеи, возникающие в диалоге по мере взаимного убеждения, со временем уходят в прошлое, отношение к ним со стороны новых поколений лишается скептицизма и критичности, они становятся привычными и превращаются в новый исторический метанарратив, морально обосновывающий текущую упорядоченность новых цивилизаций.

2

Постулаты философии современности

Цивилизация, это, на мой взгляд, привычный порядок общественной жизни, закрепленный сложившимися на его основе институтами. Ее источник – убежденность людей в необходимости какого-то порядка, обусловленная легитимностью как исторических метарассказов, так и современных дискурсов, и легитимирующая в свою очередь коммуникации и институты.

Этот порядок субъективен: что считается порядком, то им и является. Так, что не существует никаких объективных оснований считать, например, Америку, сложившуюся на формальном праве, цивилизацией, а Иран, построенный на законах шариата, варварством, как нет и оснований считать наоборот. В огромном человеческом океане возникают несколько точек самоорганизации и складывается несколько аттракторов, какими и являются цивилизации, они образуются и вступают друг с другом в конкурентные отношения. Природа пробует разные виды порядка, выясняя, какой из них в данный момент наиболее оптимален в плане выживания человечества. Цивилизация, это – аналог законов природы для культуры, когда мы изучаем культуру, всю мешанину ее знаков, ценностей, смыслов и значений, и пытаемся раскрыть за нею некоторую законосообразную устойчивость, мы на самом деле исследуем цивилизацию, являющуюся этой устойчивостью.

В основе цивилизации находится массовое субъективное желание порядка и действие, трансформирующее социальный хаос в порядок уже потому, что альтернативой ему является самоуничтожение. Процесс формирования цивилизаций, хотя и происходит на исторической основе, но осуществляется в современности и подчиняется воле действительных субъектов, а не исторической детерминации. Историческая обусловленность уже со времен постмодерна не легитимна, в нее попросту никто не верит. Она воспринимается как свалка сомнительных фактов, и подобна грубым камням разбитого фундамента, из которых, тем не менее, можно сложить новый фундамент, переосмыслив факты прошлого.

А современность, это прежде всего живая и конкретная субъективность индивидов, ситуации, в которых они оказываются, проблемы, которые они создают друг для друга, их экзистенциальный полилог и коммуникации, оценочная координатная сеть, возникающая в сознании каждого индивида, ценности, созданные на основе разноречивых оценок, институция, и затем социокультурная субъективность, образующаяся в результате коммуникаций и полилога и объединяющая все многообразие индивидов на ограниченной площадке19.

Субъективное действие обусловлено объективными природно-географическими, историческими и культурными предпосылками, нацелено на практическое преобразование этих предпосылок, и оно объективирует в общественном порядке какую-либо идею упорядочения общественной жизни: формальное право – ну, значит, формальное право; шариат – значит, шариат, традиции – значит, традиции, где, когда, и что сложится. Однако предпосылки не предопределяют порядок, они оставляют простор для субъективного выбора и маневра. Они только горизонты, границы площадки, на которой именно субъекты воплощают то, относительно чего между ними достигнут компромисс. А массово распространенная идея порядка с детства закладывается в головы новых поколений образованием, воспитанием, пропагандой, искусством, наукой, религией, философией и прочими средствами общественной рациональности, оформляющими индивидуальные разумы людей.

В отличие от истории, современность вполне лояльна к сослагательному наклонению, так как выбор одной идеи означает отказ от выбора всех остальных, к которым порою можно вернуться и повторно проанализировать, что было бы, если бы выбрали их, не допущена ли в ходе выбора ошибка и не стоит ли переиграть выбор, пока он не стал основанием цивилизации.

Правомерны вопросы: «Что было бы, если бы Александр II не был убит и успел довести свои реформы до конца», «если бы Столыпин остался жив», «если бы советский НЭП не был задавлен в считанные годы», «если бы М. С. Горбачев завершил реформу СССР», «если бы Ельцин выбрал „преемником“ Немцова» и т. д. Дело в том, что каждый такой выбор означает направление преобразований, и дает время, в течение которого к выбору еще возможно вернуться, еще не окрепли нормы, составляющие цивилизационные законы будущей культуры. Суть не в тех датах, когда, например, царствовал Александр II, и не в том, как жил он, чиновники, дворянство и крестьяне, а именно в комплексе реформ, какие он проводил, и которые были предложены М. Т. Лорис-Меликовым. А Лорис-Меликов пересмотрел исторический выбор, сделанный для России Николаем I и вернулся к реформам более чем полувековой давности, предложенным еще М. М. Сперанским.

И в силу субъективного характера цивилизации, межцивилизационная эпоха тоже субъективна, как говорится, «разруха – в головах, а не на улицах». Для ее теоретического представления, необходим личный опыт ее переживания, который можно отрефлексировать и превратить как в жизненные принципы, так и в теоретические постулаты, и в политические цели. Таких постулатов три, и мне уже приходилось о них писать20:

1. Я-субъекты, упрощенно – индивиды, осуществляющие выбор и действующие в соответствии с ним.

2. Площадка – ограниченное и ясно очерченное локальное пространство, в котором располагаются и действуют Я-субъекты: государственные границы, границы культурного региона, корпорации или группы, религиозные, юридические и моральные границы, географические препятствия для переселения, распределение природных ресурсов, в целом ограниченные размеры земного шара и т. д. То есть, это границы и географические, и культурографические, и исторические. Многослойность границ площадки коррелирует с многомерностью выбора на ней.

3. Навязанные коммуникации – взаимная обусловленность и экспектации, от которых невозможно уклониться, но которые адресованы Я-субъектами, живущими на одной площадке, друг другу.

3

В обществе всегда существуют две неравночисленные и неравнозначные группы людей. Одни стремятся активно менять окружающие условия, преобразуя их «под себя», подгоняя под свои взгляды, вкусы и привычки, это – субъекты своей и общественной жизни и их меньшинство. Другие – большинство – предпочитают пассивно принимать правила, навязываемые субъектами и становятся объектами их деятельности. Однако это большинство, приняв правила субъектов, уже в силу своей многочисленности сильнее и консервативнее их, оно и создает устойчивую площадку, на которой действуют массовые привычки и которую субъектам очень сложно изменять. Большинство меняет свои привычки только в том случае, когда они грозят его выживанию.

Это, конечно, абстракции, в действительности каждый человек в чем-то субъект, а в чем-то объект. Однако онтологически обе группы различаются смысложизненной акцентуацией, каждая из них предпочитает свою позицию преобразователя или агрессивного исполнителя, защищающегося от любых изменений. Проявляется акцентуация в конкретных эмпирических фактах: доверие к прочитанным газетам, прослушанным выступлениям, просмотренным телепередачам, к проводимым реформам, в целом к власти или оппозиции, надежда на них, ожидание повышения пенсий, зарплат или стремления самому зарабатывать, надежда на улучшение условий жизнеобеспечения и т. д. или скептицизм, сомнение в том, что чужие решения способны облегчить жизнь, желание взять на себя ответственность за свою судьбу.

Во времена СССР взгляды на порядок обозначались понятием не цивилизации, а формации, которая понималась как исторически обусловленная программа действий по строительству общественного организма. Эта программа принималась и утверждалась тогдашним руководством страны, а затем воплощалась в жизнь. Но поначалу она коррелировала с ужасающей досоветской безграмотностью населения, с его бюрократической и крепостной ментальностью и с его ожиданиями нового, но доброго царя. И она обеспечила второе пришествие самодержавия в лице «красного царя» И. В. Сталина, но одновременно – всеобщее образование, постепенное установление 8-часового рабочего дня с выходными и отпусками, относительное равенство зарплат, осуществленные средствами тогдашней бюрократической вертикали и т.д., то есть, в целом оправдала ожидания пассивного большинства. А что до репрессий и геноцида, то они проводились незаметно, рабочих в основном не касались, проскальзывали на периферии сознания, а в самый тяжелый период 1937—52 гг. обосновывались классовой борьбой с «врагами», подготовкой к войне и преодолением ее последствий.