полная версия

полная версияПолное собрание сочинений. Том 27. Август 1915 – июнь 1916

Подводя итог, мы должны сказать: утверждение г-на Гиммера, что «нет таких районов, где бы процесса колонизации уже не происходило, а крупнокапиталистическое земледелие не разлагалось бы и не вытеснялось бы трудовым», представляет из себя насмешку над истиной, прямую противоположность действительности. Район Новой Англии, где нет никакой колонизации, где мельче всего фермы, где интенсивнее всего земледелие, показывает нам наибольшую высоту капитализма в земледелии и наибольшую быстроту развития капитализма. Этот вывод имеет самое существенное и коренное значение для понимания процесса развития капитализма в земледелии вообще, ибо интенсификация земледелия и связанное с нею уменьшение среднего количества земли в фермах есть не случайное, не местное, не эпизодическое, а общее явление всех цивилизованных стран. Тьма ошибок, которые делаются всеми и всякими буржуазными экономистами по поводу данных об эволюции земледелия, например, в Великобритании, Дании, Германии, объясняются тем, что недостаточно знакомо, понято, усвоено и продумано это общее явление.

8. Вытеснение мелких хозяйств крупными. количество обработанной земли

Мы рассмотрели главные формы, которые принимает процесс развития капитализма в земледелии, и убедились в чрезвычайном разнообразии их. Распадение рабовладельческих латифундий на юге, рост крупного экстенсивного хозяйства на экстенсивном севере, наибольшая быстрота развития капитализма при наиболее мелких, в среднем, фермах на интенсивном севере – таковы наиболее существенные из этих форм. Факты неопровержимо показывают, что иногда увеличение размера ферм, иногда увеличение числа их означает рост капитализма. Общие для всей страны данные о среднем размере ферм ничего не говорят, в силу такого положения дел.

Каков же общий итог различных местных и агрикультурных особенностей? Данные о наемном труде показали нам этот общий итог. Растущее употребление наемного труда идет, как общий процесс, через все эти особенности. Но в громадном большинстве цивилизованных стран сельскохозяйственная статистика, отдавая вольную и невольную дань господствующим буржуазным воззрениям и предрассудкам, не дает вовсе систематических сведений о наемном труде или дает их лишь в самое последнее время (германская сельскохозяйственная перепись 1907 года), так что сравнение с прошлым невозможно. В американской статистике, как мы подробнее скажем в своем месте, с 1900 по 1910 год произошло громадное ухудшение в сводке и разработке данных о наемном труде.

Обычным, самым распространенным приемом итоговых данных остается и в Америке и в большинстве других стран сравнение мелких и крупных хозяйств по величине площади земли. К ознакомлению с этими данными мы и перейдем.

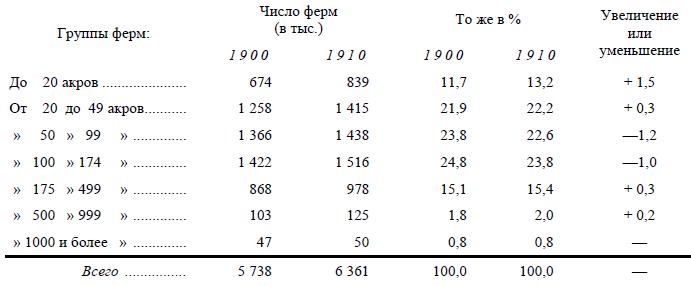

Американская статистика при делении ферм на группы по количеству земли берет количество всей земли, а не только обработанной, что́ было бы, конечно, правильнее и что делает германская статистика. Рациональных оснований составления принятых в Соединенных Штатах при обработке переписи 1910 года семи групп (до 20 акров, 20–49, 50–99, 100–174, 175–499, 500–999, 1000 и более) не указывается. Видимо, здесь наибольшую роль играет статистическая рутина. Мы будем называть группы в 100–174 акра средними, так как сюда относятся большей частью гомстеды (казенная норма их – 160 акров) и так как большей частью именно такие размеры землевладения обеспечивают наибольшую «самостоятельность» земледельца при наименьшем употреблении наемного труда. Более высокие группы мы будем называть крупными или капиталистическими, так как без наемного труда дело здесь, по общему правилу, не обходится. Фермы, имеющие 1000 и более акров земли, – из которых 3/5 на севере, 9/10 на юге и 2/3 на западе принадлежит к необработанной земле, – мы называем латифундиями. Фермы, имеющие менее 100 акров, мы называем мелкими; о хозяйственной самостоятельности позволяет судить до известной степени тот факт, что процент безлошадных составляет здесь в трех группах, начиная снизу, 51–43–23 %. Само собою разумеется, что такую характеристику следует понимать не в абсолютном смысле и не распространять, без особого анализа, на каждый район или на отличающиеся особыми условиями местности в отдельности.

Приводить данные обо всех семи группах по всем главным районам Соединенных Штатов мы не имеем здесь возможности, ибо это непомерно обременило бы изложение громадным количеством цифр. Поэтому мы ограничимся краткими указаниями на существенные отличия между севером, югом и западом, а полные данные приведем только о Соединенных Штатах в целом. Напомним, что на севере находится 3/5 всей обработанной земли (60,6 %), на юге меньше трети (31,5 %), а на западе меньше 1/12(7,9 %).

Больше всего бросается в глаза то отличие между тремя главными районами, что на капиталистическом севере всего меньше латифундий, причем возрастает и число их и все количество земли в них и количество обработанной земли. В 1910 г. было на севере 0,5 % ферм с 1000 акров и более; у них 6,9 % всей земли и 4,1 % обработанной земли. На юге 0,7 % таких ферм, у них 23,9 % всей земли, 4,8 % обработанной земли. На западе 3,9 % таких ферм, у них 48,3 % всей земли, 32,3 % обработанной земли. Это знакомая уже нам картина: рабовладельческие латифундии юга и еще более обширные латифундии запада, представляющие из себя частью основу экстенсивнейшего скотоводства, частью захваченные «колонизаторами» области, запасные пространства земли, перепродаваемые или (реже) сдаваемые в аренду настоящим земледельцам, обрабатывающим «далекий запад».

Пример Америки наглядно говорит нам, как неосторожно было бы смешивать латифундии с крупнокапиталистическим земледелием, как часто латифундии являются пережитком докапиталистических отношений – рабских, феодальных или патриархальных. И на юге и на западе происходит раздробление, распадение латифундий. На севере все количество земли в фермах увеличилось на 30,7 миллионов акров; из этой суммы на латифундии приходится всего 2,3 млн., а на крупные, капиталистические фермы (175–999 акров) – 32,2 млн. На юге все количество земли в фермах уменьшилось на 71/2 млн. В латифундиях оно уменьшилось на 31,8 млн. В мелких фермах увеличение на 13 млн., в средних – на 5 млн. На западе все количество земли в фермах увеличилось на 17 млн.; в латифундиях уменьшение на 1,2 млн.; в мелких фермах увеличение на 2 млн., в средних – на 5 млн., в крупных – на 11 млн.

Количество обработанной земли увеличилось в латифундиях во всех трех районах: сильно на севере (+3,7 млн. акров = + 47,0 %), очень слабо на юге (+0,3 млн. = + 5,5 %), сильнее на западе (+2,8 млн. = + 29,6 %). Но на севере максимум увеличения обработанной земли приходится на крупные фермы (175–999 акров); на юге на мелкие и средние; на западе на крупные и средние. В результате, на севере увеличивают свою долю обработанной земли крупные фермы, на юге и на западе мелкие и частью средние. Картина эта вполне соответствует тому, что мы знаем о различии условий в этих районах. На юге растет мелкое торговое земледелие на счет разлагающихся рабовладельческих латифундий; на западе тот же процесс при более слабом распадении более обширных латифундий не рабовладельческого, а экстенсивно-скотоводческого и «захватного» характера. Кроме того, о Тихоокеанских Штатах запада американские статистики замечают:

«Большое развитие мелких фруктовых и др. ферм на берегу Тихого океана есть результат, по крайней мере отчасти, произведенного в последние годы орошения. Это привело к увеличению мелких ферм меньше 50 акров в Тихоокеанских Штатах» (стр. 264, т. V).

На севере нет ни рабовладельческих ни «примитивных» латифундий, нет их распадения, нет усиления мелких ферм за счет крупных.

В общем и целом, для всех Соединенных Штатов процесс принимает следующий вид:

Итак, число латифундий в пропорции ко всему числу ферм осталось неизменным. Изменения в соотношении остальных групп характеризуются вымыванием средних и усилением крайних. Средняя группа (100–174 акра) и наиболее близкая к средней из мелких групп оттеснены назад. Возросли больше всего самые мелкие и мелкие, затем крупнокапиталистические (175–999 акров).

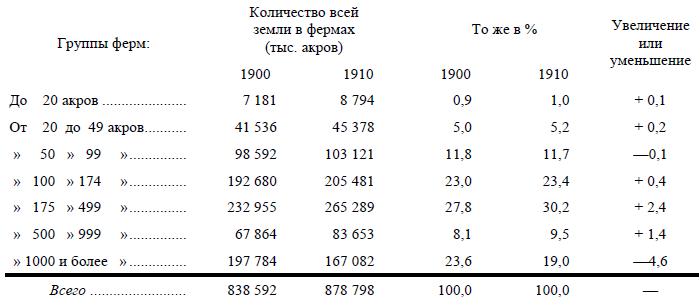

Посмотрим на количество всей земли.

Здесь мы видим прежде всего очень значительное уменьшение доли земли у латифундий. Напомним, что абсолютное уменьшение ограничивается югом и западом, где в латифундиях процент необработанной земли составлял в 1910 году 91,5 % и 77,1 %. Затем ничтожное уменьшение доли всей земли наблюдается у верхней из мелких групп (– 0,1 % в группе от 50 до 99 акров). Наибольшее увеличение падает на долю крупнокапиталистических групп, от 175 до 499 и от 500 до 999 акров. Увеличение доли всего количества земли у самых мелких групп сравнительно невелико. В средней группе (100–174 акра) почти застой (+ 0,4 %).

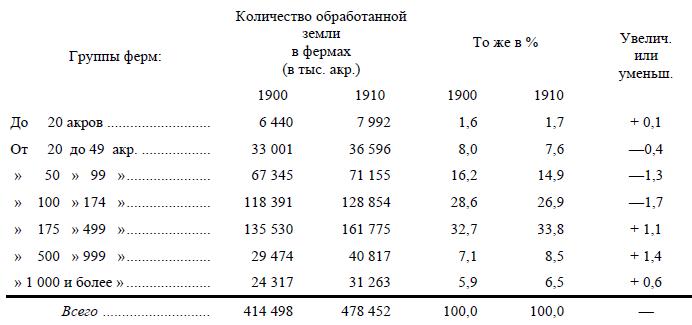

Перейдем к данным о количестве обработанной земли.

На размеры хозяйства указывает, с известной степенью приближения и с рядом исключений, о которых мы говорили и еще будем говорить, только количество обработанной земли, а не всей земли. И здесь мы видим, что доля латифундий, значительно уменьшившаяся по отношению к сумме всей земли, увеличилась по отношению к сумме обработанной земли. Увеличились вообще все капиталистические группы, из них больше всего группа с 500–999 акрами. Уменьшилась больше всего средняя группа (– 1,7 %) и затем все мелкие, кроме самой мелкой, до 20 акров, которая незначительно увеличилась (+ 0,1 %).

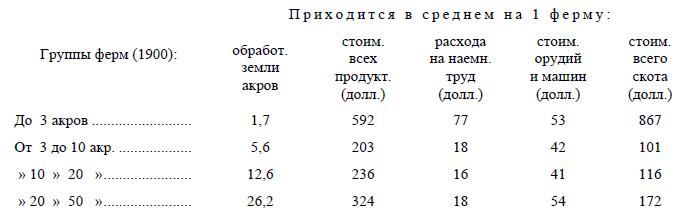

Забегая вперед, заметим, что в разряд мельчайших ферм (до 20 акров) входят и фермы до 3 акров, а американская статистика регистрирует не все такие фермы, а лишь те из них, которые производят продуктов на сумму не менее 250 долларов в год. Поэтому эти мельчайшие фермы (до 3 акров) отличаются более высоким размером производства и более сильно развитым капиталистическим характером, чем соседняя группа с более значительной площадью земли. Вот для иллюстрации данные за 1900 год – за 1910 год, к сожалению, соответственных данных не имеется:

Не говоря уже о фермах до 3 акров земли, даже фермы с 3–10 акрами оказываются в некоторых отношениях более «крупными» (расход на наем рабочих, стоимость орудий и машин), чем фермы с 10–20 акрами[53]. Поэтому увеличение доли обрабатываемой земли в общей сумме такой земли у ферм, имеющих до 20 акров, мы имеем все основания отнести на счет высококапиталистических хозяйств мельчайшего (по площади земли) размера. – – —

В общем и целом, по поводу относящихся ко всем Соединенным Штатам данных о распределении обработанной земли между мелкими и крупными фермами в 1900 и в 1910 гг. получается совершенно определенный и не допускающий сомнений вывод: усиление крупных, ослабление средних и мелких ферм. Следовательно, поскольку можно судить о капиталистическом или некапиталистическом характере земледелия на основании данных о группах хозяйств по площади земли, постольку Соединенные Штаты показывают нам за последнее десятилетие рост крупных, капиталистических хозяйств и вытеснение мелких, как общее правило.

Данные о том, насколько возросло число ферм и количество обработанной земли в каждой группе, сделают этот вывод еще более наглядным:

Наибольший процент увеличения обработанной земли приходится на две последние из самых высших групп. Наименьший на среднюю группу и ближайшую к ней из мелких (50–99 акров). В обеих низших группах процент увеличения обработанной земли меньше процента увеличения числа ферм.

9. Продолжение. данные о стоимости ферм

Американская статистика, в отличие от европейской, определяет стоимость отдельных элементов хозяйства, земли, строений, орудий, скота и всего хозяйства по отношению к каждой ферме и к каждой группе ферм. Вероятно, эти данные менее точны, чем данные о количестве земли, но в общем и целом они не менее достоверны, учитывая, кроме того (до известной степени), общую капиталистическую обстановку земледелия.

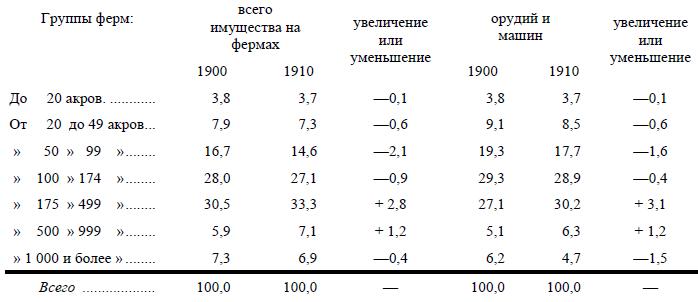

Чтобы дополнить предыдущее изложение, мы возьмем данные о всей стоимости ферм со всем сельскохозяйственным имуществом, а также данные о стоимости орудий и машин. Мы выбираем из отдельных элементов хозяйства орудия и машины, потому что они непосредственно указывают на то, что земледельческое хозяйство ведется, и на то, как оно ведется – более или менее интенсивно, с большим или меньшим применением технических усовершенствований. Вот данные о всех Соединенных Штатах:

Процентное распределение стоимости

Абсолютные цифры показывают нам более чем удвоение всей стоимости всего имущества на фермах за 1900–1910 годы, именно увеличение с 20 440 миллионов долларов до 40 991 млн., т. е. на 100,5 %. Вздорожание продуктов сельского хозяйства и повышение ренты положили миллионы и миллиарды долларов в карман всех землевладельцев на счет рабочего класса. Насколько больше или меньше выиграли при этом мелкие и крупные хозяйства? Ответ дают приведенные цифры. Они показывают упадок латифундий (напомним, что все количество земли в них упало с 23,6 % до 19,0 %, на 4,6 %), – затем вытеснение мелких и средних хозяйств крупными, капиталистическими (175–999 акров). Соединяя все мелкие и средние хозяйства, получаем, что их доля в общем имуществе понизилась с 56,4 % до 52,7 %. Соединяя все крупные хозяйства с латифундиями, получаем, что их доля повысилась с 43,7 % до 47,3 %. Совершенно однородны изменения в отношении между мелкими и крупными хозяйствами при распределении общей стоимости орудий и машин.

Что касается латифундий, то мы наблюдаем и на этих данных явление, отмеченное нами выше. Упадок латифундий ограничивается двумя районами: югом и западом. Это есть упадок, с одной стороны, рабовладельческих, с другой, примитивно-захватных и примитивно-экстенсивных латифундий. На заселенном и промышленно-развитом севере мы видим возрастание латифундий: и число ферм этого рода, и количество всей земли у них, и количество обработанной земли, и доли в общей стоимости всего имущества (1900 – 2,5 %; 1910 – 2,8 %), и доли в общей стоимости всех орудий и машин.

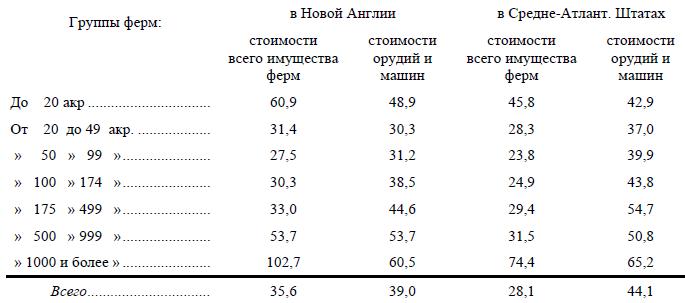

При этом увеличение роли латифундий наблюдается не только на севере вообще, но и в частности в обоих интенсивных, совершенно не знающих колонизации, районах севера: в Новой Англии и в Средне-Атлантических Штатах. На этих районах необходимо остановиться подробнее, ибо они, с одной стороны, вводят в заблуждение г. Гиммера и многих других особенно малым средним размером ферм и уменьшением этого размера, а с другой стороны, именно эти наиболее интенсивные районы всего типичнее для старых, давно заселенных и цивилизованных стран Европы.

В обоих названных районах уменьшилось с 1900 по 1910 г. и число ферм, и количество всей земли, и количество обработанной земли. В Новой Англии увеличилось только число мельчайших ферм, до 20 акров, на 22,4 % (обработанной земли у них на 15,5 %) и число латифундий – на 16,3 %, обработанной земли у них на 26,8 %. В Средне-Атлантических Штатах увеличились мельчайшие фермы (+7,7 % по числу ферм, +2,5 % по количеству обработанной земли) и затем фермы от 175 до 499 акров по числу ферм (+1,0 %) и фермы в 500–999 акров по количеству обработанной земли (+3,8 %). В обоих районах возросла и доля мельчайших ферм и доля латифундий в общей стоимости всего имущества ферм, а также орудий и машин. Вот более наглядные и более полные данные о каждом из этих районов:

Процентное возрастание с 1900 по 1910 год

Отсюда видно, что в обоих районах больше всего усилились, больше всего выиграли экономически, больше всего двинулись вперед технически именно латифундии. Крупнейшие капиталистические хозяйства вытесняют здесь остальные, более мелкие. Минимальное прирастание стоимости всего имущества, а также орудий и машин наблюдается либо в средней группе, либо в мелких, но не в мельчайшей. Отстают, значит, всех сильнее средние и мелкие хозяйства.

Мельчайшие же фермы (до 20 акров) усилились в обоих районах выше среднего, уступая первенство только латифундиям. Причину этого явления мы уже знаем: в обоих интенсивных районах 31–33 % стоимости урожая дают высококапиталистические культуры (овощи, затем фрукты, цветы и т. п.), отличающиеся чрезвычайно большой суммой производства при чрезвычайно малой площади земли под хозяйством. Зерновые хлеба дают в этих районах всего 8–30 % стоимости урожая, а сено и травы 31–42 %: развивается молочное хозяйство, которое тоже отличается размером ферм ниже среднего, а стоимостью продукта и расходом капитала на наем рабочих в количестве выше среднего.

В самых интенсивных районах получается уменьшение среднего количества обработанной земли в фермах, потому что эта средняя получается из сложения латифундий и мельчайших ферм, которые увеличиваются в числе быстрее средних. И мельчайшие фермы по числу растут быстрее латифундий. Но капитализм растет в двоякой форме: и увеличивая размеры хозяйств на старой технической базе, и создавая новые, особенно мелкие и мельчайшие по площади земли, хозяйства специально торговых культур, отличающихся при ничтожной площади земли чрезвычайно высоким развитием размеров производства и наемного труда.

В итоге наибольшее усиление латифундий и крупнейших хозяйств, оттеснение средних и мелких, рост мельчайших высококапиталистических.

Мы сейчас увидим, как может быть статистически выражен общий итог столь противоречивых, – по внешности противоречивых, – проявлений капитализма в земледелии.

10. Недостатки обычных приемов экономического исследования. Маркс об особенностях земледелия

Группировка земледельческих хозяйств по величине площади земли, занимаемой или обрабатываемой ими, есть единственная группировка, примененная в американской статистике 1910 года и применяемая в громадном большинстве европейских стран. Вообще говоря, неоспоримо, что кроме соображений фискальных и казенно-административных есть известные научные соображения за необходимость и правильность такой группировки. Но она явно недостаточна, ибо не учитывает совершенно процесса интенсификации земледелия, роста затрат капитала на единицу земельной площади в виде скота, машин, улучшенных семян, улучшенных приемов культуры и т. д. А между тем этот процесс повсюду – за исключением весьма немногих районов и стран примитивного и чисто экстенсивного земледелия – является как раз наиболее характерным для капиталистических стран. Поэтому группировка хозяйств по количеству земли в громадном большинстве случаев вносит чрезмерное упрощение и угрубление в представления о развитии земледелия вообще и развитии капитализма в нем особенно.

Когда читаешь у экономистов и статистиков, выражающих наиболее распространенные буржуазные взгляды, длинные рассуждения на тему о неоднородности условий в сельском хозяйстве и в промышленности, о своеобразии первого и т. д. и т. п., то постоянно хочется заметить: господа! вы сами больше всего виноваты в поддержке и распространении упрощенных и угрубленных взглядов на эволюцию земледелия! Вспомните «Капитал» Маркса. Вы найдете там указание на чрезвычайное разнообразие форм землевладения – феодальное, клановое, общинное (добавим: примитивно-захватное), государственное и прочее, – которые застает капитал при своем появлении на историческую сцену. Капитал подчиняет себе и преобразует по-своему все эти различные формы землевладения, но именно для того, чтобы понять, оценить, статистически выразить этот процесс, необходимо уметь видоизменять постановку вопроса и приемы исследования применительно к различиям формы процесса{72}. Капитализм подчиняет себе и общинно-надельное землевладение в России, и захватное или регулируемое свободной и даровой раздачей земли в демократическом или крепостническом государстве землевладение Сибири или «дальнего запада» Америки, и рабовладельческое землевладение американского юга, и полуфеодальное землевладение «истинно русских» губерний. Процесс роста и победы капитализма во всех этих случаях однороден, но не одинаков по форме. Чтобы понять и точно изучить этот процесс, нельзя ограничиваться шаблонно-мещанскими фразами о «трудовом» земледелии или рутинными приемами сопоставления одних только количеств земли.

Вы найдете далее у Маркса анализ происхождения поземельной ренты капиталистического типа и ее отношения к исторически предшествующим формам ренты, например, натуральной, отработочной (барщины и ее пережитков), денежной (оброка и т. п.). А кто из буржуазных или мелкобуржуазных, народнических, экономистов или статистиков подумал сколько-нибудь серьезно над применением этих теоретических указаний Маркса к изучению возникновения капитализма из рабовладельческого хозяйства на юге Америки или из барщинного в центре России?

Вы найдете, наконец, у Маркса систематические, проведенные через весь анализ поземельной ренты, указания на разнообразие условий земледелия, порождаемое не только различиями в качестве и местоположении участков, но и различиями в размерах вложения капитала в землю. А что это значит: применение капитала к земле? Это означает технические изменения в земледелии, интенсификацию его, переход к высшим системам полеводства, усиленное употребление искусственных удобрений, улучшение орудий и машин, рост употребления их, рост употребления наемного труда и т. д. Одним учетом количества земли всех этих, сложных и разнообразных, процессов нельзя выразить, а именно из этих процессов и складывается общий процесс развития капитализма в земледелии.

Русские земские статистики, особенно «доброго старого», дореволюционного времени, снискали себе право на уважение тем, что относились к предмету своих занятий не рутинно, не с одним фискальным или казенно-административным, а с известным научным интересом. Они едва ли не раньше других статистиков заметили недостаточность одной группировки хозяйств по количеству земли и ввели другие приемы группировки: по посеву, по количеству рабочего скота, по употреблению наемного труда и т. п. К сожалению, раздробленный и несистематичный характер работ нашей земской статистики, которая всегда бывала, так сказать, оазисом в пустыне крепостнической темноты, бюрократической рутины и всяческой тупой канцелярщины, обусловил то, что прочных результатов ни для русской ни для европейской экономической науки создать не удалось.

Заметим, что вопрос о группировке материала, собираемого современными сельскохозяйственными переписями, вовсе не является таким узкотехническим, узкоспециальным вопросом, каким он может показаться на первый взгляд. Материал этот отличается громадным богатством и полнотой сведений о каждом отдельном хозяйстве. Но в силу неумелой, непродуманной, рутинной сводки и группировки этот богатейший материал совершенно теряется, пропадает, обесцвечивается и становится часто никуда не годным для изучения законов эволюции сельского хозяйства. О каждом отдельном хозяйстве можно безошибочно сказать, на основании собранного материала, капиталистическое ли это хозяйство и насколько, интенсивное ли и в какой степени и т. п., а при сводке данных о миллионах хозяйств как раз самые существенные отличия, черты, признаки, которые больше всего и надо было суметь выдвинуть, определить и учесть, исчезают, и экономист получает в свое распоряжение рутинные, бессмысленные столбцы цифр, статистическую «игру в цифирки» вместо осмысленной статистической обработки материала.

Занимающая нас в настоящее время американская перепись 1910 года представляет из себя нагляднейший образец того, как великолепный по богатству и полноте материал обесценен, испорчен рутиной и научным невежеством тех, кто его обрабатывал. По сравнению с переписью 1900 года обработка неизмеримо хуже, и даже традиционная группировка хозяйств по количеству земли не проведена полностью, так что мы лишены возможности сравнить хозяйства разных групп, например, по употреблению наемного труда, по различию систем полеводства, по применению удобрений и т. п.