полная версия

полная версияПолное собрание сочинений. Том 27. Август 1915 – июнь 1916

Итак, на севере и на западе, в двух районах, сосредоточивающих 2/3 всей обработанной земли и 2/3 всего скота, больше половины фермеров не обходится без употребления наемного труда. На юге эта доля меньше только потому, что там сильна еще полуфеодальная (полурабская тож) эксплуатация в виде издольщины. Нет сомнения, что часть наихудше поставленных фермеров и в Америке, как и во всех остальных капиталистических странах мира, прибегает к продаже своей рабочей силы. Данных об этом американская статистика, к сожалению, не дает вовсе – в отличие, например, от германской статистики 1907 г., где эти данные собраны и разработаны обстоятельно. По германским данным из 5 736 082 владельцев сельскохозяйственных предприятий (общая сумма, включающая и мельчайших «хозяев») – 1 940 867, т. е. свыше 30 %, являются, по своему главному занятию, наемными рабочими. Конечно, масса этих батраков и поденщиков с куском земли приходится на низшие группы земледельцев.

Допустим, что в Соединенных Штатах, где мельчайшие фермы (до 3 акров) по общему правилу не регистрировались вовсе, только 10 % фермеров прибегают к продаже своей рабочей силы. И в этом случае мы получаем тот результат, что фермеров, непосредственно эксплуатируемых помещиками и капиталистами, более трети общего числа (24,0 % издольщиков, т. е. эксплуатируемых бывшими рабовладельцами по-феодальному или полуфеодальному, и 10 % эксплуатируемых капиталистами составляет 34 %). Из общей суммы фермеров, значит, меньшинство, едва ли более одной пятой или одной четвертой части, не нанимают рабочих и не нанимаются или не кабалятся сами.

Таково фактическое положение дела в стране «образцового и передового» капитализма, в стране с даровой раздачей миллионов десятин земли. Пресловутое «трудовое», некапиталистическое, мелкое земледелие и здесь есть миф.

Как велико число наемных рабочих в сельском хозяйстве Америки? увеличивается или уменьшается это число по сравнению с числом фермеров и со всем сельским населением?

На эти важнейшие вопросы, к сожалению, прямого ответа американская статистика не дает. Поищем приблизительного ответа.

Во-1-х, приблизительный ответ могут дать цифры статистики занятий (том IV работ ценза). Американцам «не удалась» эта статистика. Она разработана до того по-казенному, рутинно, нелепо, что нет данных о положении лица в промысле, т. е. о различии хозяина, семейного рабочего и наемного рабочего. Вместо точного экономического деления довольствовались «ходячим», «обыденным» словоупотреблением, бессмысленно соединяя под рубрикой «сельских рабочих» и членов семей фермеров и наемных рабочих. Как известно, не в одной американской статистике царит по этому вопросу полный хаос.

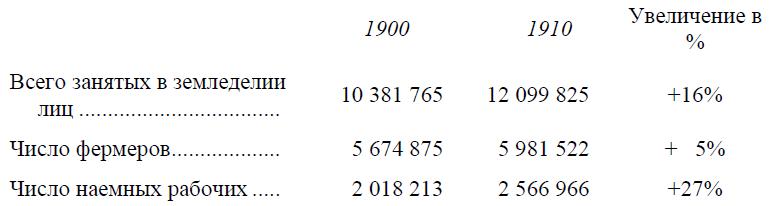

Перепись 1910 года делает попытку немножечко разобраться в этом хаосе, исправить очевидные ошибки и выделить хоть часть наемных рабочих (working out) от семейных (working on the home farm). Произведя ряд вычислений, статистики вносят поправку к общему числу занятых в земледелии лиц, уменьшая это число на 468 100 чел. (том IV, стр. 27). Затем, число женщин наемных работниц определяется в 220 048 в 1900 г. и 337 522 в 1910 г. (увеличение на 53 %). Число мужчин наемных рабочих в 1910 году было 2 299 444. Если допустить, что в 1900 году был такой же процент сельских наемных рабочих в общем числе сельских рабочих, как в 1910 году, то число мужчин наемных рабочих в 1900 году определится в 1798 165 чел. Тогда мы получим такую картину:

То есть процент увеличения числа наемных рабочих более чем впятеро больше (27 % против 5 %) по сравнению с процентом увеличения числа фермеров. Доля фермеров в сельском населении уменьшилась, доля наемных рабочих возросла. Число самостоятельных хозяев в пропорции ко всему сельскому населению уменьшилось; число зависимых, эксплуатируемых возросло.

В Германии в 1907 г. наемных рабочих в сельском хозяйстве сосчитано 41/2 миллиона из всего числа 15 млн. и семейных и наемных рабочих. Значит, 30 % наемных рабочих. В Америке, по приведенному приблизительному расчету, 21/2 млн. из 12, т. е. 21 %. Возможно, что наличность свободных земель, раздаваемых даром, и громадный процент фермеров-издольщиков должны понижать % наемных рабочих в Америке.

Во-2-х, приблизительный ответ могут дать цифры о величине расходов на наем рабочих в 1899 и 1909 гг. За тот же самый период времени число наемных рабочих в промышленности увеличилось с 4,7 млн. до 6,6 млн., т. е. на 40 %, а их заработная плата с 2008 млн. долл. до 3427 млн. долл., т. е. на 70 %. (Не надо забывать, что повышение цен на продукты и пр. свело на нет это номинальное увеличение платы.)

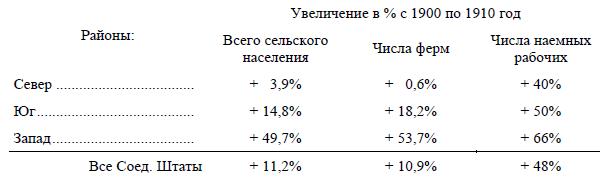

Судя по этим данным, можно предположить, что увеличению расходов на наем рабочих в земледелии на 82 % соответствует увеличение числа наемных рабочих приблизительно на 48 %. Делая аналогичное предположение для трех главных районов, получим такую картину:

И эти данные показывают нам, что увеличение числа хозяев отстает, для всей страны в целом, от увеличения сельского населения, а увеличение числа наемных рабочих обгоняет увеличение числа сельского населения. Другими словами: уменьшается пропорциональное число самостоятельных, растет пропорциональное число зависимых.

Заметим, что громадная разница между увеличением числа наемных рабочих по первому подсчету (+27 %) и по второму (+48 %) вполне возможна, ибо в первом случае считались только профессиональные наемные рабочие, а во втором – всякий случай употребления наемной рабочей силы. В сельском хозяйстве эпизодическое употребление наемной рабочей силы имеет огромное значение, и поэтому следовало бы всегда принять за правило не довольствоваться определением числа наемных рабочих, постоянных и временных, а определять по мере возможности кроме того и общую сумму расходов на наемный труд.

Во всяком случае, оба расчета показывают нам с несомненностью рост капитализма в земледелии Соединенных Штатов, рост употребления наемного труда, обгоняющий рост сельского населения и числа фермеров.

6. Районы самого интенсивного земледелия

Рассмотрев общие данные о наемном труде, как самом прямом показателе капитализма в земледелии, мы можем перейти теперь к более детальному разбору того, в каких особых формах проявляется капитализм в данной отрасли народного хозяйства.

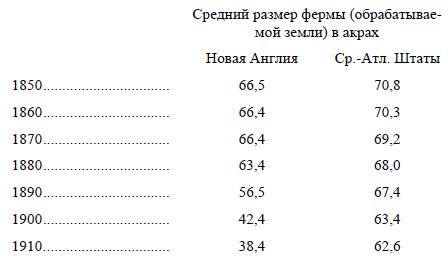

Мы ознакомились с одним районом уменьшения среднего размера ферм, именно с югом, где этот процесс означает переход от рабовладельческих латифундий к мелкому торговому земледелию. Есть другой район уменьшения среднего размера ферм, именно часть севера: Новая Англия и Средне-Атлантические Штаты. Вот данные об этих районах:

Средний размер фермы в Новой Англии – самый мелкий из всех районов Соединенных Штатов. На юге этот размер в двух районах равняется 42–43 акрам, а в третьем, где есть еще колонизация, центральном юго-западном, 61,8 акра, т. е. почти столько же, сколько в Средне-Атлантических Штатах. Уменьшение среднего размера ферм в Новой Англии и Средне-Атлантических Штатах, «в районах более старой культуры и более высокого экономического развития» (стр. 60 у г. Гиммера), в районах, где нет колонизации, и побудило нашего автора, как и очень многих других буржуазных экономистов, прийти к выводу, что «капиталистическое земледелие разрушается», что «производство дробится и мельчает», что «нет таких районов, где бы процесса колонизации уже не происходило, а крупнокапиталистическое земледелие не разлагалось бы и не вытеснялось бы трудовым».

Г-н Гиммер пришел к этим, прямо противоположным истине, выводам, потому что он забыл… «мелочь»: процесс интенсификации земледелия! Это невероятно, но это факт. И так как целый ряд буржуазных экономистов, почти все, ухитряются тоже забывать эту «мелочь», когда речь заходит о мелком и крупном производстве в земледелии, хотя «в теории» все они превосходно «знают» и признают процесс интенсификации земледелия, то остановиться на этом вопросе надо особенно обстоятельно. Именно здесь один из коренных источников всех злоключений буржуазной (в том числе народнической и оппортунистической) экономии по вопросу о мелком «трудовом» земледелии. Забывают ту «мелочь», что в силу технических особенностей земледелия процесс интенсификации его очень часто ведет к увеличению размеров хозяйства, к росту производства и капитализма при уменьшении среднего количества обрабатываемой земли в хозяйстве.

Рассмотрим прежде всего, есть ли коренные различия в технике земледелия, в общем характере и интенсивности его между Новой Англией и Средне-Атлантическими Штатами, с одной стороны, остальным севером и всеми остальными районами страны, с другой.

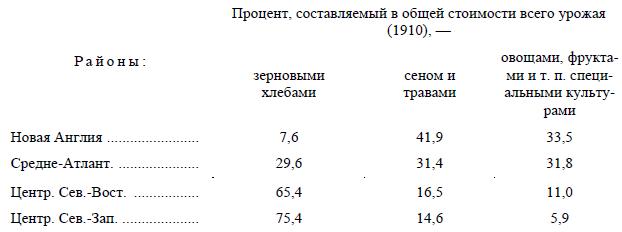

Различия в земледельческой культуре характеризуются следующими данными:

Разница в условиях земледельческой культуры коренная. Два первые района показывают нам высокоинтенсивное земледелие, два вторых – экстенсивное. В последних зерновые хлеба дают подавляющую часть общей стоимости урожая, в первых – не только меньшую часть, но иногда совсем ничтожную (7,6 %), причем специальные «торговые» культуры (овощи, фрукты и т. п.) дают большую часть стоимости урожая, чем зерновые хлеба. Экстенсивное земледелие уступило место интенсивному. Широко распространилось травосеяние. В Новой Англии из 3,8 млн. акров, дающих сено и кормовые травы, 3,3 млн. акров заняты посевными травами. В Средне-Атлантических Штатах соответственные цифры: 8,5 и 7,9 млн. Наоборот, в Центральных Северо-Западных Штатах (район колонизации и экстенсивного земледелия) из 27,4 млн. акров, дающих сено и травы, 14,5 млн., т. е. большая половина, заняты «дикими» лугами и т. п.

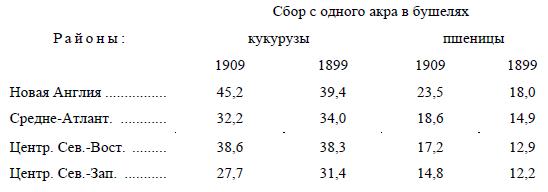

Урожаи в «интенсивных» штатах значительно выше:

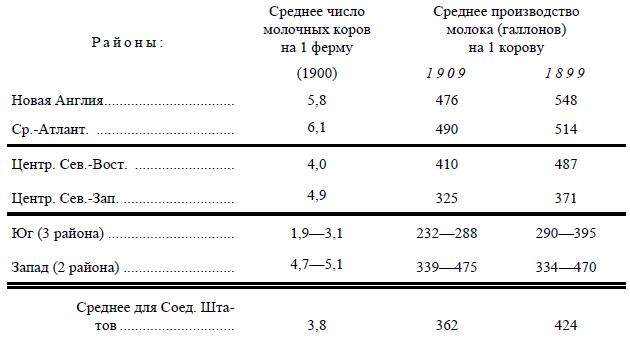

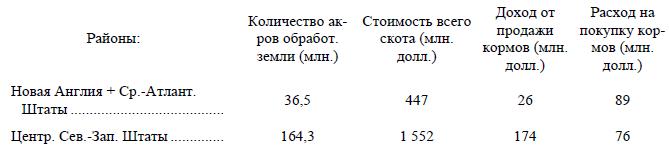

То же самое явление наблюдается по отношению к торговому скотоводству и молочному хозяйству, особенно развитому в этих районах:

Отсюда видно, что в «интенсивных» штатах мы наблюдаем значительно более крупное молочное хозяйство, чем во всех остальных. Районы самых мелких – по количеству обрабатываемой земли – ферм суть районы самых крупных молочных хозяйств. Этот факт имеет громадное значение, ибо молочное хозяйство, как известно, развивается всего быстрее в подгородных местностях и в странах (или районах) особенно высокоразвитой промышленности. Статистика Дании, Германии, Швейцарии, на которой мы останавливаемся в другом месте[52], показывает нам тоже растущую концентрацию молочного скота.

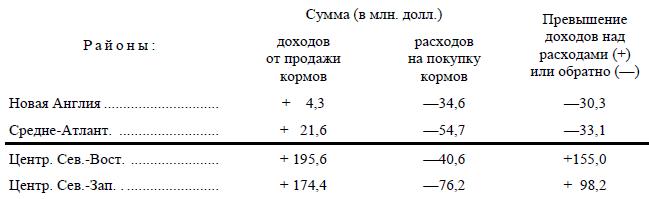

В «интенсивных» штатах, как мы видели, значительно бо́льшую долю в общей стоимости всего урожая дают сено и травы, чем зерновые хлеба. И развитие скотоводства идет здесь в значительной мере на счет покупных кормов. Вот данные об этом за 1909 год:

Экстенсивные штаты севера продают корма. Интенсивные штаты покупают их. Понятно, что при покупке кормов возможно хозяйство крупных размеров и высококапиталистического характера на мелком участке земли.

Сравним два интенсивные района севера, Новую Англию и Средне-Атлантические Штаты, с самым экстенсивным районом севера, Центральным Северо-Западным:

Мы видим, что в интенсивных штатах приходится больше скота на 1 акр обработанной земли (447: 36 = 12 долларов на 1 акр), чем в экстенсивных (1552: 164 = 9 долл.). В единицу земельной площади вкладывается больше капитала в форме скота. И общий оборот торговли кормами (купля + продажа) несравненно выше, по расчету на единицу площади, в интенсивных штатах (26 + 89 = 115 млн. долл. на 36 млн. акров), чем в экстенсивных (174 + 76 = 250 млн. долл. на 164 млн. акров). Ясно, что земледелие имеет более торговый характер в интенсивных штатах, чем в экстенсивных.

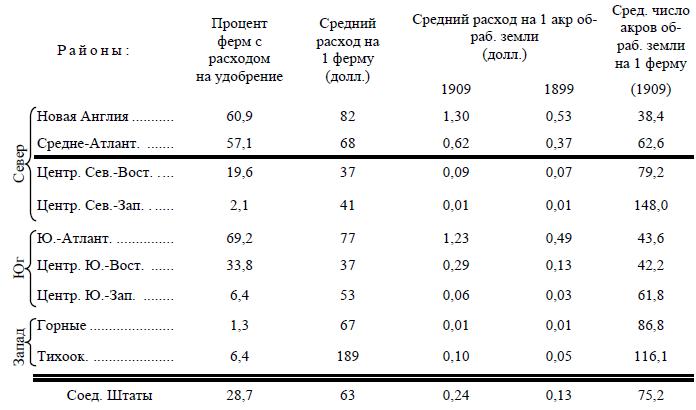

Данные о расходах на удобрение и о стоимости орудий и машин служат самым точным статистическим выражением степени интенсификации земледелия. Вот эти данные:

Здесь вполне отчетливо выступает разница между экстенсивными районами севера с ничтожным % ферм, употреблявших покупные удобрения (2–19 %), и с ничтожным расходом на удобрения по расчету на 1 акр обрабатываемой земли (0,01–0,09 долл.), – и интенсивными штатами, где большинство ферм (57–60 %) употребляет покупные удобрения и расход на них достигает значительной суммы. Например, в Новой Англии этот расход достигает 1,30 долл. на акр – цифра максимальная для всех районов (опять самый мелкий размер фермы по площади земли и самый крупный расход на удобрения!) и превышающая цифру для одного района юга (Южно-Атлантические Штаты). Надо заметить, что на юге культура хлопка, где всего сильнее применяется, как мы знаем, труд издольщиков-негров, требует особенно много искусственных удобрений.

В Тихоокеанских Штатах мы видим очень невысокий процент ферм, употреблявших удобрения (6,4 %) и максимально высокий расход по расчету на 1 ферму в среднем (189 долл.), считая, конечно, только фермы, применявшие удобрения. Здесь мы наблюдаем другой пример: рост крупного и капиталистического земледелия при уменьшении площади земли под хозяйством. Из трех Тихоокеанских Штатов в двух, Вашингтоне и Орегоне, употребление удобрений вообще ничтожно, всего по 0,01 доллара на 1 акр. Только в третьем штате, Калифорнии, эта цифра сравнительно высока: 0,08 в 1899 г. и 0,19 в 1909 г. В этом штате особенную роль играет производство фруктов, которое возрастает чрезвычайно быстро в чисто капиталистической форме и которое к 1909 году давало здесь 33,1 % стоимости всего урожая против 18,3 % от зерновых хлебов, против 27,6 % от сена и трав. В производстве фруктов типична ферма с площадью земли ниже среднего и с употреблением удобрений и наемного труда гораздо выше среднего. Мы еще будем иметь случай останавливаться на такого рода отношениях, типичных для капиталистических стран с интенсивным земледелием и всего более игнорируемых статистиками и экономистами.

Но вернемся к «интенсивным» штатам севера. В Новой Англии не только выше всего применение удобрений – 1,30 долл. на акр – при наиболее низком размере земельной площади под фермой (38,4 акров), но и возрастание расходов на удобрение идет особенно быстро. За 10 лет с 1899 по 1909 г. эти расходы поднялись с 0,53 долл. на акр до 1,30, т. е. увеличились в два с половиной раза. Интенсификация земледелия, технический прогресс его, повышение культуры идет здесь, следовательно, чрезвычайно быстро. Чтобы нагляднее представить значение этого факта, сравним самый интенсивный район севера, Новую Англию, с самым экстенсивным – Центральным Северо-Западным. Этот последний район почти не знает искусственных удобрений (2,1 % ферм и 0,01 долл. на акр); размер ферм здесь наиболее крупный из всех районов Америки (148,0 акров) и возрастает он всего быстрее. Обычно берут именно этот район – иг. Гиммер делает это – как образчик капитализма в земледелии Соединенных Штатов. Это обычное мнение неправильно, как мы подробнее покажем ниже. Оно основано на смешении самой грубой, примитивной формы экстенсивного земледелия с технически прогрессивной интенсивной. В Центральном Северо-Западном районе размер фермы почти вчетверо больше, чем в Новой Англии (148,0 акров против 38,4), а размер расходов на удобрение, по расчету на одну применявшую удобрения ферму в среднем, вдвое меньше: 41 долл. против 82.

В живой действительности, следовательно, бывают случаи, когда громадное уменьшение количества земли под фермой связано с громадным увеличением расходов на искусственные удобрения, так что «мелкое» производство – если продолжать, по рутине, считать его мелким по размеру земельной площади – оказывается «крупным» по количеству капитала, вкладываемого в землю. Такие случаи не единичны, а типичны для всякой страны, в которой происходит смена экстенсивного земледелия интенсивным. А сюда относятся все капиталистические страны, и игнорирование этой типичной, существенной, коренной особенности земледелия порождает ходячие ошибки поклонников мелкого земледелия, судящих только по величине земельной площади.

7. Машины и наемный труд в земледелии

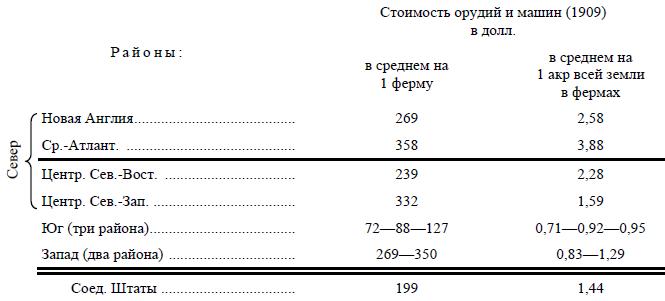

Возьмем другой, технически отличающийся от предыдущего, вид вложения капитала в землю, именно: применение орудий и машин. Вся европейская сельскохозяйственная статистика неопровержимо свидетельствует, что чем крупнее, по количеству земли, хозяйство, тем больший процент хозяйств употребляет машины всех видов и тем большее число машин употребляется. Превосходство крупных хозяйств в этом, весьма важном, отношении вполне и безусловно установлено. Американская статистика и по этому пункту несколько оригинальна: ни орудия, ни с.-х. машины не регистрируются отдельно, а определяется лишь общая стоимость их. Возможно, конечно, что такого рода данные менее точны в каждом отдельном случае, но зато в общем и целом они позволяют производить известные сравнения между районами и между группами хозяйств, – сравнения, которые невозможны при данных другого рода.

Вот порайонные данные о сельскохозяйственных орудиях и машинах:

Бывший рабовладельческий юг, район издольщины, оказывается, занимает самое низкое место по употреблению машин. На 1 акр земли здесь приходится втрое, вчетверо, впятеро – по разным районам – меньшая стоимость орудий и машин, чем в интенсивных штатах севера. Эти штаты занимают первое место среди всех остальных и, в частности, далеко оставляют позади самый земледельческий район, житницу Америки, Центральные Северо-Западные Штаты, которые поверхностными наблюдателями все еще рассматриваются сплошь да рядом, как образцовый район употребления машин и капитализма.

Заметим, что прием американских статистиков – определять стоимость машин, как и земли, скота, строений и пр. – на 1 акр всей земли в фермах, а не только обрабатываемой земли, преуменьшает превосходство «интенсивных» штатов севера и вообще не может быть признан правильным. Различие между районами по проценту обработанной земли очень велико: на западе этот процент понижается для горных штатов до 26,7 %, на севере он доходит для Центральных Северо-Восточных Штатов до 75,4 %. Для экономической статистики важнее, несомненно, обрабатываемая земля, а не все количество земли. В Новой Англии количество обрабатываемой земли в фермах и процент ее сильно понижается особенно с 1880 года, вероятно, под влиянием конкуренции свободных (свободных от поземельной ренты, от дани господам землевладельцам) земель запада. А вместе с тем в этом районе особенно развито употребление машин, особенно высока стоимость машин на 1 акр обрабатываемой земли. В 1910 году она составила здесь 7 долларов на акр, в Средне-Атлантических Штатах около 51/2 долларов, в остальных районах не более 2–3 долларов.

Район самых мелких, по количеству земли, ферм опять-таки оказывается районом самых крупных применений капитала к земле в виде машин.

Если мы сопоставим из «интенсивных» районов севера Средне-Атлантические Штаты с самым экстенсивным районом севера, Центральным Северо-Западным, то увидим, что по количеству обработанной земли на 1 ферму первый район характеризуется более чем вдвое «мелким» производством – 62,6 акра против 148,0 – а по стоимости употребляемых машин он превосходит второй район – 358 долларов на ферму против 332. Мелкие фермы оказываются более крупными по размеру употребления машин.

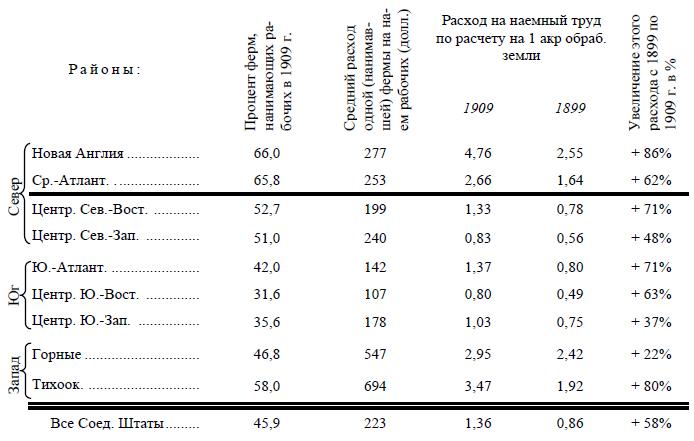

Нам остается еще сопоставить данные об интенсивном характере земледелия с данными об употреблении наемного труда. Выше, в § 5, мы приводили уже эти последние данные в сокращенной форме. Теперь мы должны рассмотреть их детальнее но районам.

Отсюда видно, во-1-х, что интенсивные штаты севера отличаются безусловно и во всех отношениях более высоким развитием капитализма в земледелии, чем экстенсивные; во-2-х, что капитализм в первых районах развивается быстрее, чем в экстенсивных; в-3-х, что район самых мелких ферм, Новая Англия, стоит выше всех остальных районов страны и по наибольшей степени развития капитализма в земледелии и по наибольшей быстроте его развития. Возрастание расходов на наемный труд, по расчету на 1 акр обрабатываемой земли, составляет здесь 86 %, и Тихоокеанские Штаты занимают в этом отношении второе место. Среди Тихоокеанских Штатов выделяется и в этом отношении Калифорния, в которой, как мы уже говорили, быстро растет «мелкая» капиталистическая культура фруктов.

Обыкновенно считают «образцовым» капиталистическим районом американского земледелия Центральные Северо-Западные Штаты, где всего крупнее размер ферм (148,0 акров в среднем в 1910 г., считая только обработанную землю) и где этот размер всего быстрее и всего более неуклонно возрастает с 1850 года. Мы видим теперь, что это мнение глубоко ошибочно. Высота употребления наемного труда, конечно, является самым бесспорным и самым прямым показателем развития капитализма. PI этот показатель говорит нам, что «житница» Америки, район пресловутых «пшеничных фабрик», которые особенно бросаются в глаза, менее капиталистичен, чем промышленный и интенсивно-земледельческий район, где агрикультурный прогресс выражается не в увеличении обрабатываемой площади земли, а в увеличении вложений капитала в землю при уменьшении этой площади.

Вполне можно представить себе, как расширение обработки «чернозема», или нераспаханных девственных земель вообще, может идти вперед, при употреблении машин, очень быстро, несмотря на не очень большое возрастание наемного труда. В Центральных Северо-Западных Штатах расход на наемный труд, по расчету на 1 акр обрабатываемой земли, составлял 0,56 доллара в 1899 и 0,83 доллара в 1909 г. Увеличение только на 48 %. В Новой Англии, – где уменьшается, а не увеличивается, количество обрабатываемой земли, уменьшается, а не увеличивается, средний размер фермы, – расход на наемный труд не только был гораздо выше и в 1899 г. (2,55 доллара на акр) и в 1909 (4,76 доллара), но и возрос за это время несравненно сильнее (+86 %).

Средняя ферма в Новой Англии вчетверо мельче, чем в Центральных Северо-Западных Штатах (38,4 против 148,0 акров), а средний расход на наемный труд здесь больше, чем там: 277 долларов против 240. Уменьшение размеров фермы означает, следовательно, в подобных случаях увеличение размеров капитала, применяемого к земледелию, и усиление его капиталистического характера, рост капитализма и капиталистического производства.

Если Центральные Северо-Западные Штаты, дающие 34,3 % всей площади обрабатываемой земли в Соединенных Штатах, особенно характерны, как типичнейший район «экстенсивного» капиталистического земледелия, то горные штаты показывают нам образчик аналогичного экстенсивного хозяйства в условиях наиболее быстрой колонизации. Употребление наемного труда здесь слабее по проценту нанимающих ферм, но гораздо сильнее по средней величине расходов на труд, чем в Центральном Северо-Западном районе. Но возрастание наемного труда здесь отличается наибольшей медленностью (всего + 22 %) из всех районов Америки. Вероятно, следующие обстоятельства обусловливали эволюцию такого типа. В этом районе чрезвычайно сильна колонизация и раздача гомстедов. Количество обрабатываемой земли возросло больше, чем в каком бы то ни было другом районе: на 89 % с 1900 по 1910 год. Колонисты, владельцы гомстедов, естественно, употребляют – в начале своего хозяйства, по крайней мере – мало наемного труда. С другой стороны, очень крупными размерами употребления наемного труда должны отличаться здесь, во-первых, некоторые латифундии; их особенно много в этом районе, как и на западе вообще; – во-вторых, хозяйства с специальными и высококапиталистическими культурами. Например, в некоторых штатах этого района очень высок процент стоимости всего урожая, составляемый фруктами (Аризона – 6 %, Колорадо – 10 %), овощами (Колорадо – 11,9 %, Невада – 11,2 %) и т. п.