полная версия

полная версияАрхитектурная соляристика

Дополнительные возможности появляются в том случае, если такие функциональные объемные блоки сделать трансформирующимися. Дизайнер М. Умеда представил проект (в виде макета в масштабе 1:10) развертывающегося санузла (Рис. 5–08)

А прошло совсем немного времени и он разработал по аналогичному принципу развертывающуюся кухню. Причем на этот раз довел свой проект до стадии натурного образца.

Эксперименты с функциональными «комнатами в комнате» продолжаются и до сих пор. Так, Л. Колани предложил (на уровне натурного образца) индивидуальный жилой дом, названный «Rotor House» (Рис. 5–15).

Интерьер дома представляет собой единое пространство со вставленным в него вращающимся цилиндром, который содержит в себе несколько отсеков: спальню, кухню и ванную. Цилиндр можно вращать с помощью пульта дистанционного управления, выбирая необходимую в данный момент комнату. Отсюда и название «Ротор Дом» (Рис. 5–09).

Эта разработка Колани предлагалась для массового производства, но пока остается на уровне натурного образца. Вообще судьба архитектурно-дизайнерских мутаций редко бывает безоблачной. В истории есть немало примеров, когда одни идеи получают развитие, а другие умирают, едва появившись на свет. Сказать, что выживают более прогрессивные и рациональные принципы и конструкции, было бы слишком прямолинейно и вряд ли близко к истине. Например, первые самолеты использовали воздушный винт, между тем, принцип ракетного двигателя был известен несколько тысяч лет тому назад. Но проходит время и идея, не выдержавшая в свое время конкуренции, начинает вдруг бурно развиваться, получая как бы вторую жизнь.

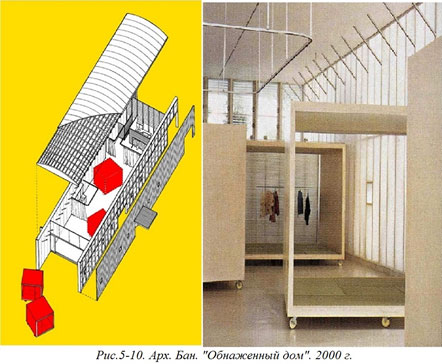

С этой точки зрения судьба идеи функциональной «комнаты в комнате» относительно благополучная. За прошедшие полвека она хотя и не получила массового распространения, но все же можно встретить отдельные примеры использования данной идеи в реальной практике архитектуры и дизайна. Так в 2000 году в Японии была построена по проекту архитектора Ш. Бана вилла, названная «Обнаженный Дом» (Рис. 5–17).

Вилла представляет собой единое пространство, в котором на колесах передвигаются мобильные блоки-комнаты. Их можно даже вывезти из дома, благодаря чему среда жилища постоянно трансформируется и функционально, и визуально, что радикально изменило привычные представления о структуре интерьера вообще (Рис. 5–10).

Это уже не проекты на бумаге и даже не выставочные образцы. Это реальная архитектура, в которой живут реальные люди. Конечно, японский образ жизни заметно сказался на внешнем облике элементов интерьера. Но данный пример наглядно показывает, что идея, казавшаяся фантастической, начинает входить в повседневную жизнь. Причем не только в жилище. Довольно большое пространство (около 12 000 м2) офиса фирмы Гугл в Цюрихе скомпоновано с максимальным использованием идеи «комнаты в комнате» (Рис. 5–11).

Как и полагается истинно соляристической идее, она начинает жить собственной жизнью, уже независимой от ее создателя. И оказывается, что в идее заложено много больше, чем кажется с первого взгляда. «Визиона 69» Коломбо и наша работа «Жилище 2071» появились на свет почти одновременно. И хотя и в том, и в другом случае был применен вроде бы аналогичный прием «комната в комнате», однако трактовка идеи была принципиально различной. Коломбо, и его последователи разделяли боксы по функциональному принципу, копируя аналогичное разделение комнат в квартире (на общую комнату, спальни, кухню и санузел). Однако возможен и другой принцип специализации помещений: каждому члену семьи – отдельное помещение, имеющее все необходимое оборудование. Именно так поступили мы.

Мы рассуждали примерно так. Каждый из этих двух принципов организации жилого пространства имеет свои достоинства и свои недостатки. Разделение по функциональному признаку в определенном смысле «экономичнее», поскольку в отличие от принципа индивидуализации нет необходимости дублировать аналогичные устройства. Однако так называемая «экономичность» – отнюдь не главный критерий рациональности, поскольку индивидуальное оборудование чаще всего обеспечивает более высокий уровень комфорта. К примеру, в квартире, где проживает семья из четырех человек, наличие лишь одного умывальника создает ощутимые неудобства утром, когда родители торопятся на работу, а дети – в школу, и потребность в умывальнике совпадает по времени у всех четырех.

Иметь некоторые предметы индивидуальными предпочтительнее и с гигиенической точки зрения. Не случайно, что сугубо индивидуальным стало белье. Нередки случаи, когда каждому члену семьи выделяется своя посуда, свои столовые приборы, которыми другие члены семьи никогда не пользуются. По всей видимости, подобные факты – не прихоть отдельных семей, а отражение объективного процесса индивидуализации предметов потребления. Причем этот процесс явно усиливается по мере повышения благосостояния.

Русская печь в крестьянской избе служила кроватью для нескольких человек, а то и для всей семьи. Сейчас кровать, за исключением супружеской, окончательно превратилась в индивидуальный объект. Аналогичная закономерность отражается и в самой организации жилища семьи. Действительно, коммунальная квартира означала один санузел и одну кухню на несколько семей и каждой семье по крайней мере одну отдельную комнату. В отличие от этого отдельная квартира – это санузел и кухня на каждую семью. Логическим шагом дальнейшего повышения комфорта жилища стало появление в многокомнатных квартирах второго санитарного узла. Дальше эволюция может идти примерно так: каждому члену семьи личная комната, затем вдобавок личный санузел, а также и другие элементы оборудования, к примеру, телевизор и другая техника. (Сегодняшняя реальность во многом подтверждает эти наши, тогда во многом интуитивные соображения).

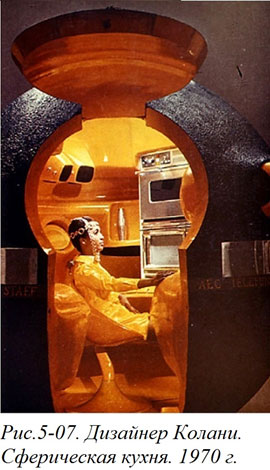

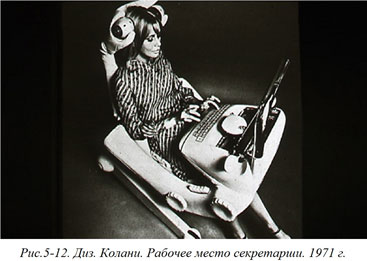

Уже в те годы появилось несколько «мутационных» дизайнерских разработок, развивающих идею предметов, постоянно сопровождающих человека. Так, Л. Колани показал натурный образец рабочего места секретарши, где всё оборудование и человек буквально сливаются в некий гибрид человека и предметов (Рис. 5–12)

Существовавшая пятьдесят лет назад техника была, разумеется, намного более громоздкой и неуклюжей, чем сегодняшняя. Так что если подобную дизайнерскую идею применить в наше время, результат наверняка будет намного более убедительным.

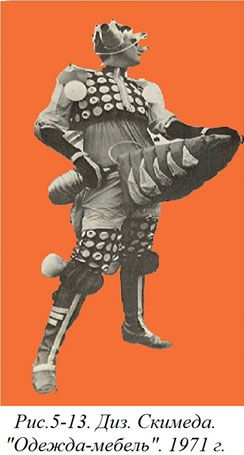

В те же годы появилась еще более радикальная дизайнерская мутация, развивающая фактически ту же тему. Дизайнер Р. Скимеда продемонстрировал одежду, начинающую в некоторой степени сливаться даже с мебелью (Рис. 5–13).

Дизайнер встроил в «одежду» и аудиовидеосистемы, и надувной стол и другие надувные изделия, заменяющие мягкую мебель, черты которых, естественно исходили из технических представлений тех лет. Так что и в этом случае сделаем поправки на произошедший за полвека научно-технический прогресс (что не только не умаляет, а скорей подчеркивает творческий уровень этого дизайнера).

Подобные разработки зачастую вызывают снисходительную улыбку, особенно спустя десятилетия. Первые несовершенные самолеты как транспортное средство были явно хуже, чем столетиями совершенствовавшиеся кареты. Но чем выискивать в первых ростках будущего несовершенства, не лучше ли задуматься о том, а как можно пойти еще дальше, как сделать их совершеннее.

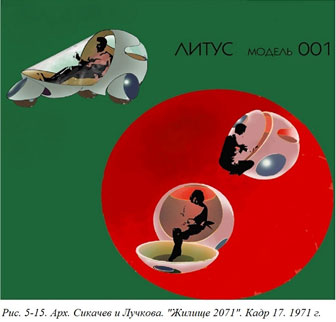

С аналогичной ситуацией мы столкнулись при работе над третьей, (ставшей заключительной) частью своей работы «Жилище 2071». Ее графическая часть была представлена на 4 кадрах. Наиболее важными из них были кадры 15 и 16. (Рис. 5–14).

Эти два кадра излагали в визуальной и частично словесной форме наши представления о возможности качественного пересмотра (по сути дела мутациях) некоторых объектов, связанных с проблемой передвижения человека в современной среде, в значительной степени изуродованной людьми (в том числе в немалой степени архитекторами и дизайнерами). Предлагаемое нами гипотетическое устройство мы назвали ЛИТУС (ЛИчное Транспортное УСтройство). Мы умышленно не использовали слово «автомобиль». Слова обладают психологической силой, нередко вредной для генерирования творческих решений. Привычное слово неизбежно толкает на привычные, тривиальные решения. А мы всей своей работой пытались наметить возможные пути для подлинно качественных, а не просто количественных архитектурных и дизайнерских изменений. Тогда, в 1971 году мы еще не могли знать чрезвычайно ценные мысли Г. С. Альтшуллера по той простой причине, что первая его книга вышла из печати несколько лет позднее. Но чисто интуитивно мы поступили именно по Альшуллеру. Кадры 15 и 16 нашей работы по сути дела и были Идеальным Конечным Результатом. Мы не пытались нарисовать конкретные формы предлагаемого нами объекта, а лишь перечислили (в остаточно абстрактной форме) свойства, которыми он, по нашему мнению, должен обладать. Так, он должен при необходимости размещаться непосредственно в жилой ячейке. Если жилище многоэтажное, то должен как-то помещаться в лифте. Покинув жилище несколько Литусов должны уметь соединяться в единое транспортное устройство, управляемое всего лишь одним человеком. Нужно, чтобы его можно было размещать в железнодорожном транспорте и даже в самолете. На следующем, 17 кадре мы по сути дела повторили часть этих тезисов, но не словесным, а чисто визуальным языком, причем не в конкретной, а чисто образной форме (Рис. 5–15). И, наконец, на последнем, 18 кадре, мы изобразили интерьер жилой ячейки, наполненный различными гипотетическими образами объектов, предложенных нами в разных частях работы «Жилище 2071» (Рис. 5–16).

Судьба второй и третьей частей работы «Жилище 2071» сложилась даже более трудно, чем первой части. Готовая к публикации вторая статья в журнале «Наука и жизнь» уже в гранках была снята с печати без каких-либо объяснений. В результате первые публикации об этих разработках появились лишь спустя тридцать лет, а полностью они не опубликованы до сих пор.[5-5]

Но полвека все же не прошли даром. В разных странах время от времени появляются разработки, которые в той или иной степени перекликаются с нашим ЛИТУСом.

Так, для австралийского Мельбурна был предложен проект нового транспортного средства, представляющего собой нечто среднее между трамваем и небольшим одноместным автомобилем (Рис. 5–17). На дальние расстояния можно будет ездить на трамвае, внутрь которого поставлены автомобили. А в нужный момент каждый из одноместных автомобилей может быть «вынут» и использован отдельно от трамвая. Такой транспорт по мнению разработчиков, будет удобен в густонаселенных городах и способен стать альтернативой скутерам и велосипедам.[5-6] По смыслу – это та же самая идея размещения ЛИТУСа в общественном транспорте.

Несколько видоизмененный вариант той же идеи предложил итальянский дизайнер Томмазо Гичелли. Это модульный автобус, который составляется из нескольких персональных мобильных ячеек (Рис. 5–18). Объединение и разъединение модулей будет производиться также в автоматическом режиме. Когда модули будут соединены, внутри автобуса будет организовано «общее пространство». Предполагается, что в некоторых модулях будут располагаться магазины или кафе. Двигаясь по шоссе, они смогут подключаться к уже сгруппированным в автобусы модулям.[5-7]

А студенты Массачусетского технологического университета, считая, что главной автопроблемой будущего станут парковки, предложили транспортные устройства, складывающиеся друг с другом как тележки в супермаркете (Рис. 5–19).[5-8]

Можно привести еще целый ряд похожих разработок последних лет. Но большинству из них присущ один общий недостаток – в них довольно отчетливо проскальзывает призрак сегодняшнего автомобиля. То есть это всё тот же пресловутый принцип создания самолета путем приделывания крыльев к карете. Поэтому более интересны разработки, более решительно отходящие от сегодняшних стереотипов. Скажем, что-то интересное может со временем вырасти при дальнейшей эволюции уже поступивших в продажу и набирающих популярность Orbitwheel.[5-9] Это гибрид скейта и роликовых коньков – два довольно больших колеса по одному на каждую ногу. Колеса надеваются прямо на ступни и предоставляют большую свободу движений, трюков и маневров (Рис. 5–20)

Немало интересных идей возникает и при знакомстве с недавними разработками на аналогичную тематику студентов Европейского Института Дизайна, выполненных по инициативе автомобильной компании BMW.[5-10]

Так, проект City-Sking представляет собой комплект из лыж для передвижения по асфальту и специального костюма. В комплект также входят обувь с шарикоподшипниками и «маска», являющаяся полупрозрачным дисплеем – для отображения различной информации: от направления движения до ситуации на дороге (Рис. 5–21).

В последних примерах уже намечается избавление от тормозящего творческое воображение привычных ассоциаций с современным автомобилем. Хотя комплексного междисциплинарного мышления, которым мы пытались следовать в ЛИТУСе и других элементах работы «Жилище 2071» встретить в информационных источниках пока не удалось. Но еще не вечер. Будем оптимистами.

Выход на иной уровень рассмотрения означает не решение уже существующих задач, а осознание и формулирование новых проблем. А соляристика – это проектирование архитектурно-дизайнерских программ и идей. Футурология – орудие понимания. В отличие от нее соляристика – орудие созидания. Она реально идет по намеченному пути к выбранной цели, сформулировав Идеальный Конечный Результат.

Соляристика – это выбор цели, к которой дороги пока нет. Дорогу туда невозможно выбрать из некого множества уже существующих путей. Приходится создавать новую дорогу там, где пока бездорожье. Прокладывать путем архитектурно-дизайнерского проектирования в рамках соляристики. Дорогу осилит её прокладывающий!

5-1. Ст. Лем. Сумма технологии. – М, Мир, 1968.

5-2. М. С. Рубин. Методы прогнозирования на основе ТРИЗ. – Электронный ресурс. business@sampo.karelia.ru www.trizminsk.org 1999.

5-3. Г. С. Альтшуллер. Найти идею. Введение в ТРИЗ". Электронная версия. – www.infanata.org.

5-4. Первую часть работы «Жилище 2071» см. в Размышлении Четвертом. Ошибки и не совсем.

5-5. В. Юзбашев. Эксперименты второго авангарда. – Автограф архитектора, 2004, № 1(2).

5-6. «Metrotopia» – трамвай и автомобиль. http://trendsblog.ru/2010/08/metrotopia-tramvaj-i-avtomobil/

5-7. На чем мы будем ездить в будущем. Электронный ресурс. www.1gai.ru/techno-cars/515687-znakomtes-transport-buduschego.htm

5-8. М. Попов. Машины времени. Автомобили недалекого будущего Электронный ресурс. http://old.mirf.ru/Articles/art3567.htm

5-9. Orbitwheel – гибрид скейта и роликов. Электронный ресурс. https://gizmod.ru/2008/03/28/orbitwheel – gibrid_skejta_i_rolikov/

5-10. Транспорт будущего в представлении BMW. Электронный ресурс. http://www.liveinternet.ru/users/moskit_off/post148988192/

Размышление Шестое

Творчество, подсознание и аналоговое мышление

Современная наука различает два основных типа мышления – цифровое и аналоговое. Цифровое – четкое, однозначное, определенное, потенциально просчитываемое. В отличие от этого аналоговое мышление вероятностное, нечеткое, ассоциативное, чуждое любых количественных подсчетов. Образно говоря, цифровое мышление предназначено для черно-белого мира: да-нет, единица – ноль, правильно-неправильно. Но мы живем в мире многоцветном, а не черно-белом. И не случайно, что человек использует не только однозначное логическое мышление, но и мышление нечеткое, на уровне качеств, а не количеств. Вряд ли это случайная ошибка природы, создавшей человека.

Первые компьютеры были аналоговыми, но цифра вроде бы победила. Всё ускоряющаяся эволюция компьютерной техники породила убеждение в бесспорных преимуществах цифрового мышления перед аналоговым. Ведь компьютер своим цифровым мышлением обыграл в шахматы самого чемпиона мира. Создается впечатление, что ещё немного, и цифровое мышление окончательно вытеснит аналоговое. Однако не всё так просто.

Один из крупнейших современных ученых Р. Пенроуз утверждает: не всё в мозгу – вычисления. Интеллект требует понимания, а понимание – осознания. А что такое осознание – никто не знает. Как это происходит формально – не знаем.

Компьютер и Каспаров соревновались «не на равных». Ведь шахматы имеют смысл не сами по себе. Они – модель нашей жизни. И как всякая модель многое упрощающая. Прежде всего, в том аспекте, что она ограничена жесткими правилами, нарушать которые недопустимо. А в нашей жизни, в том числе в любом истинном творчестве, всё значительно сложнее. Для «езды в незнаемое», для сотворения истинно нового, нужен взлом, коренное преобразование старых представлений, выход за пределы привычного круга «правил». Любое правило должно подвергаться не только критике, направленной на уточнение правил, но и ставящей вопрос, а нужно ли это правило вообще?

Авиаконструктор Бартини, стремясь освободить своих сотрудников от оков и догм, призывал их не ограничиваться привычным набором правил, не повторять раболепно то, чему их учили. Предположим, говорил он, не решается шахматная задача. И вот некто, не считаясь с правилами игры, достаёт из кармана еще одну пешку – и проблема решена! Прием, совершенно недопустимый в шахматах. Но что мешает нам так время от времени действовать в архитектуре и дизайне?

А это затрагивает кардинальный вопрос – на чем должно базироваться архитектурно-дизайнерское творчество – на сознании человека или на его подсознании. В недавнем интервью с одним из ученых-математиков рассказывалось, что образованный представитель современной европейской цивилизации обычно затрудняется перемножить в уме четырехзначные числа. Но если понадобится, он сделает это на бумажке, в крайнем случае, с помощью калькулятора или компьютера. А вот у дикаря есть только десять пальцев на руках и он не в силах справиться с подобной задачей. Но зато он в отличие от нас легко определит в лесу, в каком направлении следует идти, а где ему грозит опасность. При этом он ничего не подсчитывает. Он действует принципиально иначе – на основе неосознанной обработки так называемой «нечеткой информации». Если понадобится, он, конечно, поймет дополнительно многое – что это след такого-то зверя, что это самец или самка и еще много чего. Но это лишь при необходимости, а в общем случае он мыслит целостно, не расчленяя на какие-то факторы. И результат получается эффективным. Он действует принципиально не так, как мы, использующие исключительно «знания». В этом смысле мы не слишком отличаемся от компьютера, когда пытаемся отыскать необходимое решение путем определенных подсчетов, причем желательно как можно быстрее и обрабатывая как можно большее количество информации (формализованных знаний). При такой постановке вопроса не случайно, что компьютер начинает нас обыгрывать.

Но в принципе компьютер слеп и свою слепоту компенсирует тем, что с недоступной человеку скоростью перебирает все возможные варианты, в том числе бессмысленные. А подсознание человека из бесчисленного количества возможных решений мгновенно выхватывает нужное. Сознание лишь подправляет то, что получено подсознанием интуитивным путём.

Сознание всегда что-то вычленяет, упрощая ситуацию путем отбрасывания чего-то. Подсознание же ничего не подсчитывает. И, тем не менее, учитывает практически бесчисленное количество факторов, хотя человек этого и не осознает. Опытный врач говорит: «Прихожу и вижу: у больного желтуха». Его спрашивают: «Но ведь больной даже не пожелтел? Почему вы решили, что желтуха?» – «А по запаху».

Конечно же, на самом деле не по запаху. Этот ответ можно перевести на общедоступный язык примерно так. «Отстаньте. Неужели не понимаете, что я сделал вывод принципиально иным методом – не перебирая отдельные факторы, а мысля целостно». Сделанный таким способом диагноз выглядит, разумеется, бездоказательным. Но, как показывает опыт, если специалист действительно классный, то последующие многочисленные анализы и исследования скорей всего подтвердят его диагноз. Правда, на это потребуется много времени, что зачастую может оказаться катастрофическим.

Эффективность целостного мышления основана на том, что на подсознательном уровне человек воспринимает и запоминает в десятки раз больше информации, чем осознанно. По Фрейду сознание человека представляет собой тонкий слой над бездной подсознания. Мышление и поведение человека определяются в основном сознанием, находящимся в плену привычных представлений и запретов, что препятствует нестандартному мышлению. В приведенном выше примере туземец успешно действует благодаря именно нечёткой информации. И работает успешно, в определенном смысле продуктивнее нас. При этом объем перерабатываемой им информации наверняка многократно больше, чем у нас, хотя он этого и не осознает. Он действует на основе интуиции. А интуиция – это "знание без понимания", в основе которой находится подсознание. В отличие от сознания подсознание видит и помнит всё. Деятельность сознания можно охарактеризовать как «двадцать пятый кадр наоборот». То есть из двадцати пяти информационных воздействий сознание успевает распознать и запомнить только одно – самое сильное. А в подсознании хранятся еще двадцать четыре кадра. И даже когда сознание отключается, подсознание все равно продолжает работать. Врагом интуиции является разум, требующий обязательного разъяснения поступающей информации. Действуя на основе интуиции человек ничего не расчленяет и не производит никаких расчетов. Он при этом мыслит целостно.

«Подсознание предлагает решения раньше, чем сознание. Интуиция опережает знания, полученные с помощью любых вычислений. Это своего рода работа нашего внутреннего компьютера. И пока сознание только собирается начать свои вычисления, подсознание успевает “просмотреть” миллионы вариантов. Вывод подсознания основывается на всей нашей жизни, всём нашем жизненном опыте. И поэтому такой подход плодотворнее, чем любые “научные” расчеты».

Помню, когда я был на втором курсе МАрхИ, нам дали задание выполнить перспективу. Это вызвало у многих моих сокурсников значительные затруднения. Нужно было помнить многочисленные правила построения, к тому же не слишком наглядно изложенные в учебниках. А вот у меня проблем не возникало, причем совсем не потому, что я хорошо знал правила. Я вообще фактически обходился без каких-либо правил. А все дело в том, что (не знаю, как это происходило), когда я смотрел на ортогональные проекции здания: планы, фасады, разрезы, то в моем мозгу «сам собой», без всяких правил и построений возникал образ этой перспективы. Другими словами, в данном случае я действовал как «архитектурный туземец». Причем, как выяснилось, более эффективно, чем используя методы, которыми нас учили в институте.

История порождения архитектурно-дизайнерских мутаций (то есть того, что я назвал соляристикой) показывает, что подобные ситуации иногда возникают вполне реально. Всегда находятся люди, идущие по столь трудной (но тем и интересной) дороге. В этом смысле очень наглядный случай, произошел в 60-х годах при проведении международного конкурса на проект мемориала великому физику нашего времени Энрико Ферми. Все участники предусмотрели в своих предложениях либо монумент в виде какой-нибудь пластической формы, либо возложили функции символа на само здание мемориального музея. И лишь один автор – архитектор Найт – совершенно по-иному подошел к решению задачи.