Полная версия

Ордынка. Прогулки по старой Москве

* * *

Но со временем страшная слава площади забылась. Казни на Болоте ушли в прошлое, а площадь начали использовать гораздо более гуманным образом – под рынок.

Литератор Иван Белоусов писал: «В летние месяцы, когда начинают поспевать ягоды, Болотная площадь превращается в ягодный рынок. Подмосковные крестьяне привозят сюда целые возы клубники, крыжовника, смородины, вишни. Вишня, главным образом, привозится из местности около Воробьевых гор, где почти в каждой деревне есть большие вишневые сады».

Ягодный торг на Болоте был в первую очередь связан с вареньем. Купец Н. Варенцов сообщал: «Варка варенья была отрадным временем хозяек; как только ягоды появлялись в Москве, то хозяйки спокойствия не имели: вставали в два часа утра, отправлялись на ягодный рынок, находившийся на Болотной площади, куда подмосковные ягодники, помещики и крестьяне привозили на возах ягоды в решетах. 2—3 часа утра считались самыми выгодными для покупки ягод, так как в это время являлись на рынок представители крупных конфектных фабрик со своими приказчиками и закупали нужное им количество ягод и устанавливали на них цену. С оставшимся количеством непроданных ягод продавцы спешили скорее развязаться и были принуждены с некоторой уступкой продавать маклакам, которые и поднимали цену на ягоды и брали с явившихся на рынок позднее дороже».

Картина была сюрреалистичная. Один из современников писал: «Тухли последние звезды, восток разгорался желтовато-алым светом, и все яснее выступали возы и их владельцы. Теперь первые уже не казались одной сплошной, темной массой, вытянувшейся параллельно по лавкам, а можно было видеть каждый отдельно и различать лица их хозяев. Спокойное равнодушие, усталость и ночная сонливость сменились тревогой и озабоченностью. Очевидно, их волновало начало торга, потому что от цен, устанавливаемых в чайной Афанасьева (чайная располагалась здесь же, на Болоте, и использовалась как своего рода ягодная биржа. – А.М.), зависела удача долгой и утомительной поездки от родного села до Москвы».

«Московский листок» сообщал: «Сколько я ни разговаривал с торговцами, и на Болоте, и потом в Охотном, ни один из них не мог мне объяснить, почему торг должен происходить непременно ночью.

– Обычай такой, – отвечают одни уклончиво.

– Со старины так повелось, – говорят другие.

– Ночку темную выбрали себе в пособницы! – смеялся мне один торговец.

– А знаете, кому она бывает пособницей?

– Разбойникам, что ли-с?

– Вроде того!

– Мы, положим, не разбойники, а народ Божий, да и трудимся достаточно. Вы вот ночку-то спать изволили, а мы трепались, да только к шести домой вернулись. Тоже оценить это надо!..

Солнце поднималось все выше и выше. Первые лучи его скользнули по площади, и, как по волшебству, все разом ожило, стало красивым и веселым. Загорелись яркими красными бликами решета с малиной, рядом с ними вишни различных сортов и разнообразнейших оттенков, дальше бледно-зеленая прозрачная смородина, рядом черная, крупная как дробь. Затем крыжовник зеленый английский, весь покрытый усиками, красный варшавский, и, наконец, мелкий виноградный. Все это в таком громадном количестве, что можно подивиться объему и аппетиту московского чрева, проглатывающего ежедневно эти дары Болота, – так, между прочим, как лакомство и пустую забаву… Чем выше поднимается солнце, чем сильнее и ярче разгорается день, тем бойче и ожесточеннее кипит торговля. В воздухе стоит слабый ароматный запах ягод, смешанный с запахом сена и дегтя; говор толпы переливается живым потоком, около некоторых телег почти не протолкаешься. Цифры, божба и ругань, клятвы и остроты – все это перемешивается, подхватывается и разносится по площади. Положительно какая-то торопливая, лихорадочная деятельность, которая, трепеща, должна закончиться с полным восходом солнца».

Ничего не поделаешь – рынок.

* * *

Мемуаристка В. Харузина в красках описывала ритуал приобретения ягод: «Варка варенья – это было вообще целое священнодействие, начиная с покупки ягод на Болоте. Рано-рано утром отправлялась туда Любовь Петровна (экономка. – А.М.), взяв с собой на подмогу кого-нибудь из женской прислуги. Шла она пешком, шествовала неторопливой, размеренной походкой, выступая величественно, прямая, как всегда. Приходила вовремя, спозаранку, когда выбор бывал еще обеспечен. У нее были знакомые торговки, но она считала долгом обойти все ряды, поглядеть у всех товар, прицениться. Роняя немногосложные слова, она упорно сбивала цену; иногда медленным движением, как бы снисходя, брала с лотка или корзины ягоды две-три и „пробовала“, иногда неприятным голосом осведомляясь: „Нет ли закрасы?“ Наконец останавливала свой выбор, всегда удачно, и, удалившись степенно с рынка с пятью или шестью решетами ягод, она брала извозчика, упорно, непреклонно торгуясь с ним, и, прямая, как стрела, воссаживалась на пролетку, больше заботясь не о своем удобстве и удобстве спутницы, а о том, чтобы не помять ягоды».

А затем – сладостный ритуал приготовления варенья: «Дома надо было как можно скорее организовать чистку ягод: требовалась мобилизация всех свободных женских рук среди прислуги, надо было достать блюда, тарелки, миски, и при ее щепетильном требовании порядка и чистоты, их, начисто вымытых, она приказывала еще раз сполоснуть и вытереть. Затем варка, которая лежала исключительно на ней. Вот я представляю себе: вошла она в кухню, на лице выражение человека, приготовившегося к важному делу. „Ну-с, – скажет, обращаясь к кухонному мужику, – Иван, готовы у вас тазы?“ Медные тазы с ручкой и без нее стоят готовые на поварском столе ей на выбор и горят жаром. Она подойдет, пересмотрит их, велит сполоснуть и вытереть чистым полотенцем, понюхает, нет ли какого постороннего запаха. Потом пойдет за нужными ей решетами, тарелками и прочим, все это расставит на столе в порядке, чтобы все было под рукой и ничему бы не мешало, „чтобы этого торгу тут не было“ (любимое ее выражение), и тогда только пойдет отмеривать стаканами сахар-песок. И, возвратившись с ним, принималась за варку и часами уже не отходила от горячей плиты, передвигая и то и дело снимая тяжелые тазы, применяя к каждой ягоде дознанный опытом метод варки, не думая об устали, а только о том, чтобы варенье вышло совершенным во всех отношениях».

И – выходило.

* * *

А сегодня в центре этой площади – памятник Репину. Ни казней, ни азартной ягодной торговли, ничего азартного вообще. Памятник работы скульптора М. Г. Манизера открыт был в 1958 году, и, как и большая часть памятников той эпохи, он особенной оригинальностью не отличается. Бронзовая фигура в полный рост, с палитрой и кистями. Постамент прямоугольный из гранита.

Скучно.

Дом, где ходил идиот

Дом Куманиных (Большая Ордынка, 17) построен в начале XIX века.

Этот дом до революции принадлежал семье Куманиных. Они приходились родней Достоевским, и Федор Михайлович, будущий писатель, а тогда – всего лишь сын бедного доктора, бывал здесь в гостях у зажиточных родственников. Описание жилья Куманиных спустя десятилетие возникло в романе «Идиот» уже как описание рогожинского дома. В том романе князь Мышкин «отворил стеклянную дверь, которая шумно за ним захлопнулась, и стал всходить по парадной лестнице на второй этаж. Лестница была темная, каменная, грубого устройства, а стены ее окрашены красною краской. Он знал, что Рогожин с матерью и братом занимает весь второй этаж этого скучного дома. Отворивший князю человек провел его без доклада и вел долго: проходили они одну парадную залу, которой стены были „под мрамор“, со штучным дубовым полом и с мебелью двадцатых годов, грубою и тяжеловесною, проходили и какие-то маленькие клетушки, делая крючки и зигзаги, поднимаясь на две, на три ступени и на столько же спускаясь вниз, и наконец, постучались в одну дверь».

До сих пор в правом крыле куманинского дома можно видеть перепады в рядах окон – следы тех самых спусков и подъемов, которые с раннего детства запомнил впечатлительный Федор Михайлович. Хотя дом перестроен до неузнаваемости.

* * *

Кроме того, дом этот более всех прочих в городе Москве связан с именем Анны Андреевны Ахматовой. Именно это здание чаще других в Москве давало приют знаменитой ленинградке. Именно здесь в 1989 году вывесили мемориальную доску в классическом перестроечном духе – крест (непонятно, то ли православный, то ли католический) и надпись прямо на кресте, в лучших кладбищенских традициях: «В этом доме в 1938—1966 годах, приезжая в Москву, подолгу жила и работала Анна Ахматова».

Она останавливалась на квартире у писателя Виктора Евгеньевича Ардова и его супруги Нины Антоновны Ольшевской. Говорят, что Маяковский, проходя мимо окон Нины Антоновны, обычно говорил:

– Здесь живет самая красивая женщина Москвы.

Нина Антоновна с Анной Андреевной были давнишними подругами.

Когда приезжала Ахматова, жизнь в доме преображалась. Борис Викторович Ардов вспоминал: «Что греха таить, на Ордынке рассказывалось всякое. Но над столом и самим разговором зачастую высилась величественная фигура Ахматовой, а при ней никому и в голову не могло бы прийти сказать какую-нибудь непристойность».

Тон за столом задавала, конечно, Ахматова. В первую очередь своими шутками – утонченными и грубоватыми одновременно.

Хозяин, естественно, тоже любил хорошую, добрую шутку. К примеру, говорил гостям во время ужина:

– Граждане, прошу не расходиться – у меня пропала ложка.

– Как часто мне приходится не расходиться, – ответила как-то Ахматова.

Кто-нибудь из гостей хвалил напитки:

– Превосходное вино. Кахетинское номер восемь. Цена четырнадцать рублей.

– Мне за строчку перевода платят пятнадцать, – говорила Ахматова.

И получала в ответ:

– Ну вот, даже и рифмовать не надо, чтобы купить такую бутылку.

Разбирала многочисленные письма почитателей. Большинство начиналось со слов: «Вы, конечно, удивитесь, что вам пишет незнакомый человек».

– Как они себе это представляют? – недоумевала Ахматова. – Мне пишут уже пятьдесят лет, и я каждый раз должна удивляться?

Многие известные писатели бывали здесь. И многие одаривали и хозяев, и гостей экспромтами. Вот, например, однажды Зощенко, скучая, разглядывал фотоальбом, в котором промелькнул вдруг снимок двух накачанных спортсменов в легкомысленных трусах.

– Этот думает: дай, думает, сниму штаны… И этот: дай, думает, и я сниму.

Впрочем, шутки здесь подчас бывали очень даже горькими. Михаил Ардов вспоминал: «Ардов (глава семейства, отец Михаила. – А.М.) – сидит на своем кресле в столовой, прихлебывая чай, и просматривает газеты.

– Послушай, – говорю я ему, – сегодня 22 июля, ровно год со дня смерти Зощенки. В приличной стране уже бы начало выходить полное собрание сочинений.

– В приличной стране, – отзывается отец, – он был бы еще жив».

Впрочем, иной раз «жертвой» становился сам отец семейства, Виктор Ардов: «Ардов при всей своей долгой жизни никогда не курил и не пил. Причиною тому в большой степени была его врожденная болезнь – порок сердца. А потому он никогда не мог, не умел отличить пьяного человека от трезвого. Разумеется, если этот пьяный более или менее стоял на ногах.

Как-то раз, когда нас с братом не было, на Ордынку забрели два наших приятеля. Были они в сильном подпитии, но отец, как всегда, этого не заметил. А тут, как на грех, перегорела в столовой лампочка, и Ардов попросил пришедших молодых людей ее заменить.

Те принесли стремянку, стали устанавливать ее под люстрой с нарочитым старанием и массой лишних движений. Потом один из них полез наверх, другой принял у него перегоревшую лампочку и подал новую… Но все это так неловко, что одна из них упала на пол и разбилась…

Ардов, который с недоумением наблюдал за действиями своих гостей, воскликнул:

– Вы что, клоуны?!..»

И все тот же М. В. Ардов приводил примеры специфического «ордынского» юмора: «Мы, как всегда, сидим в своей «детской» комнате, выпиваем и шутим. Среди нас сегодня Анатолий Найман, он только что выписался из больницы, из кардиологии, так что пить ему нельзя. Но шутить – сколько угодно.

– А хотите, – говорит он, – я вас познакомлю с медицинскими сестрами из своей больницы?.. Там чудные девушки-медсестры.

– Толя, – говорит один из нас, – познакомьте нас с медицинскими сестрами. Мы их будем «любить, как сорок тысяч братьев»…

У нас ценились именно такие шутки».

Но главным, так сказать, героем на квартире Ардовых была все же Ахматова.

* * *

Именно в этой квартире Анна Андреевна принимала гостей. Здесь ее навещал Солженицын. Здесь состоялась ее весьма странная встреча с Мариной Цветаевой.

Инициатива той встречи принадлежала самой Анне Ахматовой. Реакция Цветаевой ее довольно сильно удивила: «Я позвонила. Она подошла.

– Говорит Ахматова.

– Я вас слушаю.

(Да, да, вот так: она меня слушает)».

Впечатления Ахматовой об историческом свидании были не более лестны по отношению к Марине Ивановне: «Она приехала и сидела 7 часов».

Однако, по воспоминаниям хозяина, Анна Андреевна перекрестила гостью на прощание.

Возможно, кстати, что натянутость той встречи объяснялась не одним лишь сложным отношением друг к другу двух великих поэтесс, а еще и более материальными причинами. Надежда Мандельштам в «Книге второй» писала: «…сидя на скамейке в церковном садике на Ордынке, куда мы с Ахматовой убегали для разговоров, которые боялись вести в квартире у Ардовых…» Этот фрагмент, конечно, грубо вырван из контекста, но его достаточно, чтобы понять: Анна Андреевна и вправду опасалась, что квартира Ардовых прослушивается. И соответственно, беседу двух полуопальных поэтесс следовало вести предельно аккуратно.

Во всяком случае, сама Ахматова Цветаеву весьма ценила. И за год до первой встречи в доме Ардовых посвятила ей стихотворение «Поздний ответ»:

И потому эта странная встреча – одна из московских загадок.

Невидимка, двойник, пересмешник…Что ты прячешься в черных кустах?То забьешься в дырявый скворешник,То блеснешь на погибших крестах…То кричишь из Маринкиной башни:«Я сегодня вернулась домой,Полюбуйтесь, родимые пашни,Что за это случилось со мной!Поглотила любимых пучина,И разграблен родительский дом…»Мы сегодня с тобою, Марина,По столице полночной идем,

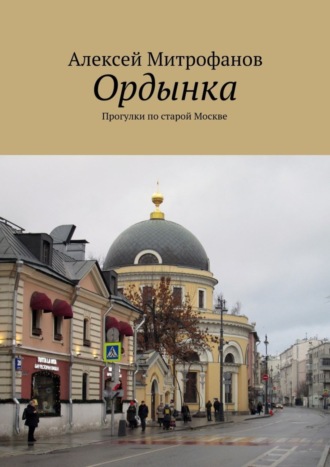

Большой купол

Церковь Всех Скорбящих Радости (Большая Ордынка, 20) построена в два этапа. Колокольня и трапезная построены в 1791 году по проекту архитектора В. Баженова, а алтарная ротонда с куполом построена в 1833 году по проекту архитектора О. Бове.

Монастыри и храмы в серии «Прогулки по старой Москве» упоминаются редко. А если и упоминаются, то коротко. Причина в том, что храмовая жизнь подчинена уставу, единообразному, почти что не меняющемуся на протяжении столетий. Следовательно, не много с ними связано затейливых и озорных историй. Нет, в жизни, разумеется, они случались, и довольно часто. Но участники этих историй, разумеется, старались не особенно их афишировать. Вот и получилось так, что в письменных источниках жизнь храмов предстает довольно монотонной.

Но мимо этой церкви пройти очень трудно. Ведь она – своего рода визитная карточка улицы Большой Ордынки. И самая эффектная на ней постройка.

Впервые этот храм упоминается в 1571 году. Он, правда, тогда назывался иначе – Варлаама Хутынского. Но в 1688 году Москва была потрясена событием, которому сразу присвоили почетный статус чуда. От находившейся в той церкви иконы Всех Скорбящих Радости исцелилась вдова Евфимия Аникеева, сестра патриарха Иоакима. Не ходила, не ходила – а тут вдруг встала и пошла (по другой версии – исцелилась от незаживающей раны в боку). Таким образом храм получил свое новое имя – по чудотворной иконе.

* * *

Храм этот пользовался репутацией неоднозначной. В. Харузина писала в мемуарах: «Почему же под влиянием Анны Мартыновны мы так равнодушно, более с осуждением относились к красивым Мадоннам… и их искусственным позам в церкви Всех Скорбящих Радостей на Большой Ордынке? Почему мы говорили, что в этой церкви нельзя молиться, и сама тетя находила ее холодной и предпочитала ходить в маленькую церковь Покрова, быть может, на Малой Ордынке? А теперь эта церковь мне нравится своей стильностью, красотой, величавостью. Теперь я могу уже видеть в ней отражение целой эпохи, чуждой нам по духу, но привлекающей нас своей цельностью, определенностью. Тогда формы Empire еще тяготили; к ним нельзя было отнестись справедливо и беспристрастно, потому что они стояли еще слишком близко, еще угрожали свободе новых веяний в искусстве».

Все было очень серьезно: «Тетя считала необходимым ходить к службам в свой приход и потому водила нас к Скорбящей Божьей Матери. Но она не любила этого храма. Не нравился он и Анне Мартыновне. Я уже говорила, как удивительно в то время не понимали красоту этого замечательного памятника Empire. Тете не молилось хорошо в этом торжественном, слишком светлом и парадном храме. Для нее и образов в нем было мало. Действительно, выделялись только иконы Божьей Матери, Всех Скорбящих Радостей и святого Варлаамия Хутынского, к которым надо было подходить по ступенькам красивой мраморной лестницы, да еще большая икона Казанской Божьей Матери».

Иконы тоже, разумеется, не впечатляли.

* * *

В 1930-е церковь закрыли. К счастью, разместился здесь запасник Третьяковской галереи, и, разумеется, искусствоведы и научные работники старались сохранить доставшийся им памятник архитектуры. И уже в 1948 году, на волне послевоенного патриотизма храм вновь был освящен. И в скором времени, благодаря своему регенту Н. В. Матвееву, сделался своего рода культурным центром для интеллигенции Москвы. Особенно для тех жителей города, которые неравнодушны к музыке. Мало того, что он собрал прекрасный хор, так еще и устраивал своего рода «тематические выступления». В частности, в дни рождения Рахманинова и Чайковского здесь исполнялись литургии именно этих авторов. Послушать певчих храма на Ордынке забредали в том числе и люди, совершенно не религиозные. Многие через это приходили к вере.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.