Полная версия

Очерки по истории станицы Митякинской и Тарасовского района. Книга 2

А обозы беженцев, только что покинувших родные пепелища, спускались в балки, переваливали через гребни, Тонкой ниткой вытянулись у переправы через Донец, и всё дальше, и дальше, уходили от родной станицы (Митякинской). Возле медленно двигавшихся повозок шли, понуря головы, с мрачными лицами хозяева. С последней прибрежной возвышенности донцы окидывают взглядом родные хутора, показавшиеся как на ладони. Глаза невольно наполняются жгучими слезами, и всё тот же назойливый вопрос сверлит голову: «Вернусь ли? … Увижу ли милый угол и семью?».

И для многих, многих станичников этот взор на свою станицу был последним взором. Многие не вернулись и ни когда не вернутся.

С первого дня бегства для покинувших родной кров начались невзгоды и страдания: голод, холод, болезни и т. п. Путь бегства омрачался трупами павших лошадей, сломанными повозками и нередко холмиками свеженасыпанной земли, без креста или каменной плиты.

Три длинных месяца скитались беженцы под открытым небом без крова и приюта, следуя всегда за фронтом. Как они могли существовать, не имея ни каких припасов и для себя, и для лошадей, в протяжение этих долгих месяцев?

В середине апреля (1919 года) мне около трёх недель пришлось прожить на этом фронте, и здесь я увидел, что все старики, защищавшие Чеботовку и Красновку, и их сверстники, сведены в один полк, а их подводы несли службу обоза полка. Женщины и дряхлые обслуживали обоз, а все здоровые старики и юнцы днями лежали в окопах, ходили в наступление, мёрзли под холодным дождём, стыли ночами на заставах и каждый день ждали приказа о наступлении, где хозяйничали поганые. Исхудалые, издёрганные, заросшие обильными седыми бородами, они не теряли надежды, что скоро красных разобьют и увидят своих близких. «Живы ли только они?». Все хорошо знакомые лица стариков хуторян и станичников. Все те-же, но с большей уверенностью надежды на грядущий разгром красных. Боевая практика закрепила веру в благополучный для нас конец.

Перед боем

– Мы их всегда бьём. Как пойдём в наступление, так побьём и побьём. Они для того и пришли сюда, чтоб головушки поганые тут сложить и сложат.

Везде радушный приём, везде радость встречи своего человека; расспросы, рассказы: « ну как, кубанцы, правда, пришли они? как танки? … Скоро будут?». Я старался что знал сказать, утешить, обнадёжить.

– Это хорошо, что кубанцы пришли. Теперь мы куды… Берегись красненькие!

– А вот наш новый урядник, – показал собеседник на молодое безусое лицо чеботовского почтальона, бежавшего вместе с хуторянами и всё время сражавшегося в рядах стариков, – через Донец 18 марта переплыл, к «серебряным» представлен (представлен в офицерское производство). А Фёдор Павлович к крестику представлен за отличие. А Павла Михайловича, брат, нет, погиб бедняга и Харитон Васильевич с ним. Да много наших нет, – и повествования сопровождаются тяжёлыми вздохами и искренними сожалениями.

Вспоминали прошлую спокойную жизнь, вспоминали родных, знакомых. И так было легко, приятно среди простых искренних людей, у которых ничего поддельного, скрытого или не искреннего не было.

В середине мая мне вновь пришлось быть среди дорогих стариков, но при другой обстановке. Они сражались уже на Левом берегу Донца, вновь выбивали противника из своих хуторов. Разговаривать с ними долго не приходилось. Старики с торжественными лицами и сияющими радостью глазами спешили на позицию и, заметив меня, кивали головами в знак приветствия или народу пожимали крепко руку и гордо заявляли:

– Не нонче завтра будем дома. Ещё силуется наступать! Нет, уж видно мажь загодя пятки салом… Не пообедаешь, – бросил мимоходом бородатый старик.

Было 20 мая. Солнышко по настоящему, по майскому – весеннему грело с неба. По всему было видно, что наше и здесь возьмёт, и лица у всех были весёлые и солнце-то, казалось, светит будто только нам и травка зеленеет, и жаворонок в небе будто только для нас поёт победную песню. А в полуверсте неугомонно хлопали винтовки, ухали орудия и строчили неугомонные пулемёты. Солнце зашло, и разгоревшийся заревом заката запад стал потухать. Медленно мрак ночи окутал и поле битвы и хутор, плотину с околицей, пересечённой линией наших окопов. Но стрельба всю ночь не затихала по-прежнему, то усиливаясь, то ослабевая, только уханье орудий прекратилось.

В хуторе не спали. Всю ночь по улицам хутора шмыгали конные и пешие люди с донесениями в штаб полка, то в штаб дивизии, которые находились здесь же. Неутомимо работали полевые телефоны. То и дело слышалось: «Немедленно прислать. Наштакор приказал… Слушаешь?». Жизнь кипела, но из штабов, как из мозгов по нервам, сыпались приказания, распоряжения по всем участкам фронта.

Началось утро. С восходом солнца с особенным усердием вновь заухали орудия, залились по всему фронту пулемёты, поднялась отчаянная трескотня винтовок. Всё сливалось в один невообразимый гул. Кажется, небо рушилось. За каждым новым гулом орудия старики и бабы, наблюдавшие за позицией, удовлетворённо вскрикивали: «Ага га-га… Поддай, поддай родимые. Так их, так их анчихристов …Это им не курочек жаренных да яичницу есть… Мучители проклятые».

– Да как же, родимые, – жаловалась старуха, вытирая глаза завеской, – и говорит, казаки больше не придут, – мы их всех в Чёрном море потопим. Вон он, ирод пучеглазый, что ж мне сплясать свелишь, коли у меня там и дед и двое сыновей?».

– Не приведи Бог, чего натерпелись – вставил старик: мучили одно слово: ночь полночь вваливается, жарь ему, вари и штык наставляет. Шапку не снимет, Богу не помолится, а на Спасителя, – это говорит товарищ наш. И как Господь их терпел! Душу вымотали.

Канонада вдруг стихла, все насторожились.

– Что это значит?

– Сбили… погнали проклятых, – крикнул промчавшийся мимо казак.

– Слава тебе Господи, – зашептали старики и бабы, и истово стали креститься.

Красных, действительно гнали. То там, то здесь лежали их трупы; по полю разбросаны ранцы, винтовки, патроны и т. п.

– Зажаривают… Уйди с дороги, – шутили казаки.

Через час – полтора был занят и хутор Чеботовский. На улицах появились навстречу казакам бабы с кусками хлеба и кувшинами молока.

– Ешьте родименькие, ешьте, – голосили они: не думали не гадали видать вас… Обобрали нас, проклятые; всех быков и лошадей забрали.

Весь хутор наполнился гамом: то голосила безутешно баба – мать пятерых детей, узнавшая о смерти мужа, то взвизгивали ребятишки, встретившие отца; и радость, и рядом слёзы тяжёлого горя. Повидавшись с родными, наскоро собравши в ранец домашнего съестного, спешили казаки через гору, откуда ещё доносились редкие орудийные выстрелы.

– Далеко уже наши, – говорили казаки – видно красные жарят все переменным алюром, без пересадки.

К вечеру хутор наполнился подтянувшимися на ночлег обозами. Засветились огоньки разложенных у обозов костров. Стемнело. Шум угомонился. В мягкой вечерней темноте, откуда-то поблизости послышался сильный теноровой голос:

«Вой-да там за речушкою, там за быстрою… е-е-вой» … и несколько дружных голосов подхватили любимую казачью песню: «Там ходили, там ходили млад донской казачок». Зазвенел подголосник. С чувством и любовью исполнялась песня с излюбленными «коленами» и своеобразными, и милыми донскому казаку «е-е-вой», которые вносят в песню характерные черты и красоту, понятную только казакам. Песня повествовала о том, как за той речушкой тяжело раненый казак умирал, и своему другу верному «вороному коню» приказывал «бежать на Тихий Дон, снести родным поклон». А на церковной площади у колодца, поставив вёдра, стояли гурьбой бабы и, затаив дыхание, слушали звуки родной песни, и от времени смахивали со щеки слезу. Долго в эту ночь не спали освобождённые жители, делясь пережитым». Автор В. Сычёв, очевидно казак, житель хутора Чеботовки Митякинского юрта или корреспондент.

Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что эйфория победы у казаков стариков скоро прошла. Красная разведка доносила, что« … большинство солдат из седых стариков-казаков и калмыков; старики при наступлении плачут, говоря, что офицеры их обманули, уверяя, что большевиков легко удастся победить, и обещая поддержку со стороны союзников, теперь же они сознают свою ошибку и жалеют, что начали позорную войну из-за чужих интересов».

Бежавший из плена солдат Сердобского полка показал: «Казаки в пьяном виде часто ссорятся: некоторые говорят, что мы идем за народную власть, но против коммунистов и расстрела, а потому не нужно нам присоединяться к кадетам, и если мы справедливые борцы за свободу, то должны держать фронт против коммунистов и не должны впускать на свою территорию кадетов. Другие говорят, что там нет кадетов, Краснов и все кадеты убежали, а идут молодые наши казаки и офицерство». В письмах из-за Донца контрреволюционеры пеняли мятежникам, что они назвали их кадетами, «а мы есть армия Донская, донских казаков и офицерства, идущая за народную власть».

Гражданская война, была в самом разгаре, но многие люди хотели жить мирной жизнью и делали всё возможное для её налаживания. Так в ст. Митякинской были возобновлены занятия в гимназии. 23 июля 1918 года был принят Устав Тарасовского кооперативного культурно-просветительного общества (зарегистрирован Новочеркасским окружным судом 23 августа 1918 года). Учредители общества Г. Е. Дилков, Д. И. Ильинский, Г. В. Кузнецов и др. Обществу представлялось право «устраивать школы, библиотеки, читальни, научно-образовательные учреждения, спектакли, вечера, лекции, выставки, проводить книжную торговлю, содействовать организации всякого рода кооперативных артелей и товариществ…». Членам общества могли быть лица не моложе 17 лет. Основной капитал образовывался из пожертвований, членских взносов и ежегодных отчислений от чистой прибыли.

В отличие от ст. Митякинской и её хуторов, крестьянские слободы поддержали советскую власть.

Восстание. Воспоминания очевидца, жителя х. Нижняя Макеевка.

«Часть моего детства приходилось на смутное время. Советская власть не во всех хуторах и селах была воспринята благосклонно. В том числе и в нашей Нижней Макеевке. Проходившие через хутор белоказаки говорили, что скоро Советам и большевикам придет конец. Кто будет поддерживать их, того не минет их острая сабля! Аналогично грозились и махновцы. Через наш хутор проходили и красногвардейские отряды. Они-то и устанавливали власть Совета, рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

Сельский Совет был создан из пяти человек. Первым председателем Совета был избран Безруков Андрей Павлович, из бедняков. Было это летом восемнадцатого. Но править ему Советом долго не пришлось. Па хутор шел крупный отряд белоказаков, Андрей Павлович быстро организовал отряд из двенадцати человек и направился с ними в село Позднеевку. Туда скапливались аналогичные отряды из хутора Чигиринки, из села Белогоровки и других мест. Все они потом влились в полк, которым командовал легендарный герой гражданской войны Щаденко. Громили наши красногвардейцы местные банды из кулаков и белоофицеров, устанавливали на местах Советскую власть, делили землю среди крестьян. Но вот по осени того же года в районе Позднеевки произошло сражение наших отрядовцев с крупным соединением белоказаков. Последние одержали победу над нашими. Раздробленные наши отряды стали отступать в разные места. Товарищ Безруков, командовавший отрядом наших хуторян, приказал отступать поближе к Нижней Макеевке, к змеиной балке, имея цель переждать пока все выяснится. Но их там белоказаки все же настигли и всех семерых, отступивших порубили. Проскакавший через хутор один белоказак сообщил о происшедшей расправе и велел забрать своих «Красных», как он выразился.

Тут же организовали подводы и поехали к этому месту. Всего подобрали семь человек. Но когда стали класть на подводы, то двое застонали. Были это Андрей Павлович Безруков и еще один уроженец Воронежа, назвавшийся Васильевым. Их потом и отходили. Остальных пятерых, в том числе наших хуторян Кобыляцкого Федора Ивановича и Забарина Петра Тихоновича, и троих не наших, не хуторских похоронили на нашем кладбище, на выгоне. За похоронной процессией с горем и рыданием шли многие. В том числе и мы – дети.

Что еще помнится из тех лет. Когда прошел отряд махновцев, то разбросал он метровые бумажные красивые ленты. Мы их подобрали и принесли диной. Оказалось, это деньги – керенки. Ими потом, наши женщины оклеивали внутренние стенки своих сундуков. А однажды, пошли мы к змеиной балке посмотреть, что там было. Нашли мы там много пустых патронов, пуль из которых потом выплавляли свинец для грузил, а также боевую винтовку. Её у нас отобрали взрослые и куда-то спрятали». Воспоминание взято со стр. Натальи Орленко.

В мае 1919 года белые войска еще дважды занимали Луганск, нанося удары из Гундорово-Митякинского оборонительного района и станицы Каменской. Начиналась борьба за Донбасс…

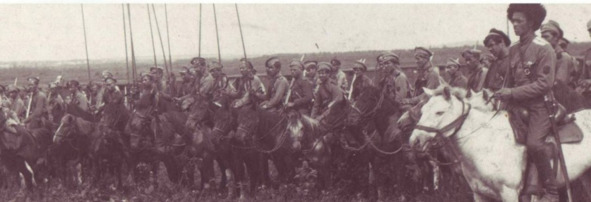

Подготовка к атаке

Цитирую «Записки» генерала П. Врангеля:

(г. Москва, 1994 г.): «Донская дивизия генерала Калинина нанесла красным ряд тяжелых поражений и овладела городом Луганском». Том «Революция и гражданская война в Украине» (г. Ленинград, 1930 г.) уточняет дату взятия белыми города – «противник вошел в город 4 мая».

Действительно 4 (17) мая гвардейская казачья бригада атаковала под Луганском позиции красных в конном строю при поддержке огня бронепоезда и пешего Гундоровского батальона, который бежал в атаку вслед за скачущей конницей. Слева гвардейцев должна была поддержать 2-я Донская дивизия, но не сдвинулась с места. Атакующие гвардейцы достигли окопов противника, изрубили батарею и взяли несколько пулеметов, но, не получив поддержки слева, отошли.

5 мая В. Ленин телеграфировал Украинскому Советскому правительству в Киев: «Взятие Луганска доказывает, что правы те, кто обвиняет вас в самостийности и в устремлении на Румынию. Поймите, что вы будете виновны в катастрофе, если запоздаете с серьезной помощью Донбассу».

15 мая красные, собрав потрепанные в боях части в ударную группу в районе Родаково, выбили белых из Луганска. Белые отошли. Провели мобилизацию. Результат: к концу мая Донецкая группа войск (с мая – Добровольческая армия) В. Май-Маевского выросла с 9600 человек в апреле до 26000. 27 мая добровольцы взяли Луганск. Но цель – патроны – достигнута не была! На заводе не оказалось необходимого для их производства – мельхиора, латуни, капсюлей. Удалось лишь наладить подгонку иностранных патронов к русской трехлинейке и производство ведер, кружек, сковородок. Патроны завозили с таганрогского завода, мощностью 300000 тысяч патронов в сутки. Под добровольцами Красный Луганск находился до декабря.

С 15 по 20 мая (28 мая – 2 июня) 1-я Донская дивизия, Гундоровский батальон, Луганско-Митякинский и Каменский полки вели тяжелые бои на подступах к станице Митякинской и, наконец, сбили противника. Донские партизанские отряды 21 мая (3 июня) с боем заняли Митякинскую. 28 мая (10 июня) с боем заняли Городище. 29 мая (11 июня) бой за Беловодск, заняли Беловодск, после чего были отведены на отдых и пополнение.

Большевики, накануне отступления с левого берега Северского Донца и оставлении станицы Митякинской, в конце мая 1919 года произвели аресты несколько десятков наиболее уважаемых стариков станиц Гундоровской и Митякинской, за «вредительские настроения». Их под конвоем отправили в Тарасовские лагеря. Однако до места назначения они так и не дошли. Оставшиеся в тылу красногвардейцев казаки Гундоровской и Митякинской станиц, вооружившись перебили конвой и освободили стариков, которые потребовали дать им оружие для борьбы с большевиками. Об этом мы узнаём из разведсводки подписанной Шляхтиным Н. Я.

Из воспоминаний Вацетиса, главнокомандующего вооружёнными силами РСФСР:

«16-я стрелковая дивизия 9-й армии только лишь заканчивала смену 12-й стрелковой дивизии на участке от устья р. Калитвы до ст. Митякинской. События, развернувшиеся 13—14 мая 1919 года в районе хутора Грачевского (Грачинского), представляют некоторый тактический интерес, почему мы считаем необходимым на них несколько остановиться. Прорываясь в район хутора Грачевского, противник быстро распространяется на северо-восток и к утру 14-го передовыми частями подходит к станции Глубокой, выставив слабые заслоны на запад против станицы Митякинской, где была расположена кавалерийская бригада 16-й дивизии, и на восток – против станицы Старо-Каменская, не доходя до нее к вечеру 13-го на 6—8 км. Захват противником станицы Старо-Каменской (Старой Станицы) означал бы захват всех переправ в тылу Каменского плацдарма, что могло бы привести к окружению расположенных на нем частей (16-й и 23-й дивизий). Однако, устремляясь на северо-запад, по-видимому, на соединение с вёшинскими повстанцами, противник не использовал этой возможности. В ночь с 13 на 14 мая командование 16-й дивизией бросает Каменский плацдарм и с освободившимися силами на рассвете 14-го переходит в энергичное наступление на запад, нанося главный удар вдоль р. Донец и отрезая тем самым прорвавшуюся группу белых от переправ. Одновременно во фланг и в тыл этой группы белых в направлении на хутор Грачевский действует со стороны станицы Митякинской кавалерийская бригада 16-й стрелковой дивизии.

Для ведения следствия по делу участия казаков станицы Митякинской и её хуторов в казачьих восстаниях, на хутора Митякинской станицы был направлен следователь Миллеровского ревтрибунала Щербаков. Он получил широкие полномочия. « Всё, что сделаете вы в Митякинской, мы тут в Миллерово утвердим!». « Москву о расстрелах не извещать! Необходимо нагнать страху на бандитов». Такую задачу поставили перед ним. Ему в помощь было выделено 3 человека: шахтёр, крестьянин и полуинтеллигент-рабочий Федосеев, бывший секретарём. Кроме этого следственной группе были приданы 20 красноармейцев.

Следователь Иван Щербаков был сыном богатого тамбовского крестьянина, перебравшегося на постоянное место жительства в станицу Урюпинскую, где продолжил успешно торговать. Учился в гимназии, после Октябрьской революции 1917 года поддержал большевиков. В 1918 году вступил добровольцем в Московский рабочий полк. В начале июля 1919 года перевёлся в 1 Хопёрский красный казачий полк, где вначале служил в 5 пешей сотне, а затем в 1 сотне. После того, как белые войска были выбиты из ст. Урюпинской, находился там, на партийной работе. В обязанности Щербакова входила и продразвёрстка, во время которой он изъял спрятанное зерно у своих родственников. После чего его перевели в ЧК. Осенью 20 года, во время Врангелевского наступления, Щербаков отправился добровольцем на фронт. Однако по прибытию на станцию Миллерово, стало известно о разгроме Врангеля, и бывший командир его сотни сагитировал Щербакова остаться работать в Миллеровском ЧК. Вскоре после этого, он и был направлен в ст. Митякинскую для борьбы с бандитизмом, так как окрестные леса кишели прятавшимися там белоказаками.

Не обошли белоказаки своим вниманием и следственную бригаду, которой практически каждый день приходилось вступать в перестрелки и хоронить своих товарищей. Это ожесточало и следственная группа действовала соответственно принципа: «кровь за кровь, око за око». Прятавшихся в лесах белоказаков нужно было лишить поддержки населения, и потому было объявлено, за всякую им помощь и поддержку всех «пособников бандитов» ждал расстрел. Аресты подозреваемых велись по информации осведомителей, при чём, если информация приходила от своего осведомителя, то ей доверяли, более не проверяя ни чего.

Сколько же их было убито на берегах Северского Донца сегодня уже никто не подсчитает. Старожилы утверждают, что расстрелы проходили на берегу Донца в Жёлтом яру. Чтобы избежать расстрела, вынужден был покинуть станицу жандарм Пронин. Всю жизнь скрывался от преследования советской власти Рудаков Алексей Ильич. Вскоре, в станице, были арестованы: инспектор высшего начального училища О. С. Львов, надзиратель училища, коллежский асессор В. К. Темников, учителя: П. П. Харланов, Хурак Я., Сусал-Демократов. После ареста, их уже больше никто не видел. (информация В. И. Палагуты).

Впрочем, расстрелы не проводились без суда и чекисты расстреливали не всех подряд. Известен случай, когда арестованный молодой белоказак выдал любовницу командира отряда. Но та, не смотря на порку розгами ни чего не сказала, и следователь Щербаков отпустил её с миром. Впрочем, трибунальцы, не смотря на вседозволенность, не бесчинствовали: заложников не брали, дома не сжигали, женщин не насиловали. Прибывшие вскоре из Ростова чекисты охладили пыл миллеровских трибунальцев. «Уймитесь ребятки – сказали им. – Наломали вы тут дров, каких то „пособников“ придумали – постреляли. Да и барахло себе гребёте». И миллеровские чекисты от греха подальше отбыли в Миллерово.

Мирная жизнь, бандитизм

При написании данной статьи, автор использовал материалы: статья , митякинского краеведа В. И. Палагуты «Историческая справка» воспоминания Ткачёва А. П., газета « Молот» №1 1997 год, воспоминания дочери Погорелова И. С., Анны Ивановны.

Осенью 1920 года на почве недовольства крестьянством продразверсткой и ареста органами ВЧК ряда богатых крестьян, белогвардейскому полковнику Смелову удалось поднять восстание ефремово-степановских крестьян. Повстанцы глубокой ночью разоружили третий стрелковый полк, который прибыл с Курно-Липовки и был расквартирован в Ефремово-Степановке. К восстанию примкнули и позднеевские крестьяне.

Ища поддержки у окружающих слободах и посёлках, восставшие отправили ряд гонцов в окрестные селения. Прибыли гонцы и в Кашары, прося местное население и жителей окрестных сел присоединиться к повстанцам. Но кашарцы ответили отказом и организовали борьбу против мятежников. Для подавления восстания, из Миллерово стали выдвигаться советские части, и в мятежные слободы и посёлки направлены агитаторы, призывавшие крестьян одуматься.

Большая часть восставших, поняв, на какой гибельный путь завел их полковник Смелов, перешла на сторону Советской власти, сложив оружие. Остатки отряда Смелова были разгромлены Коммунистическим и Караульным батальонами совместно с Миллеровским конным резервом.

Для того, что бы стабилизировать обстановку в районе станицы Митякинской, в октябре 1921 года в станицу прибыл и был расквартирован 15-й Самарский стрелковый полк. Перед комсоставом полка было поставлено две основных задачи. Это борьба с бандитизмом и привлечение местного населения на сторону советской власти. В результате чего, отряд полковника Фёдорова был вынужден перебазироваться из окрестных лесов в балку Моховатку, не далеко от слободы Тарасовской.

Командир полка Гостев и военный комиссар Рождественский, совместно с местными коммунистами, развернули большую работу по политическому воспитанию населения и ликвидации неграмотности среди населения станицы. В этом же году (1921) в станице была открыта изба-читальня, фонд которой насчитывал всего несколько десятков книг. В этот период в станице была организована и полковая библиотека. И как вспоминает Ткачев А. П. «была даже организована маленькая студия при избе-читальне». Заведовала в то время избой-читальней Пономарева Евдокия Константиновна. На огонёк собирались станичники: Евдокия Константиновна пересказывала последние новости, читала вслух газеты, отрывки из книг, велись политинформации. Изба-читальня была главным источником информации для станичников. Под руководством Миртова А. В. учащиеся школы собирали казачьи песни, пословицы, загадки. При нём была написана пьеса на тему казачьего быта «Лушина доля». Большую помощь в организации библиотеки оказала работавшая тогда делоуправителем Староскольцева Прасковья Ивановна.

В библиотеке велись различные заседания вновь создаваемых обществ (общество борьбы с сусликами летом, женотдел, выпускалась стенгазета, которая называлась «Лёгкая кавалерия» – еженедельно).

Подробнее остановимся на личности Алексея Васильковича Миртова, известнейшего советского методиста и лингвиста, профессора, доктора филологических наук, крупного специалиста в области истории языка, диалектологии, современного русского языка. Во всех его биографиях указывается, что родился он 8 августа 1886 г. в Симбирске. В 1906 г. поступил в Петербургский университет, который окончил с дипломом I степени и званием кандидата наук. С 1917 г. был учителем гимназии в донских станицах, В 1919 году был избран директором учительского института в Краснодаре и принял участие в его реорганизации в педагогический институт. С 1920 года работал в Донском педагогическом институте (Новочеркасск), где был деканом литературно-исторического факультета и секретарем дошкольного, организовал кабинет родного языка, этнографический научный кружок, председательствовал в созданном в городе «Обществе по изучению быта и истории Дона». С весны 1925 года работал в Донском университете, где читал курсы русского языка (научный курс грамматики), диалектологии русского языка, методику родного языка и литературы и по совместительству – языкознание, проводил активную диалектологическую работу