Полная версия

Очерки по истории станицы Митякинской и Тарасовского района. Книга 2

Где-то стороной прошли немцы, а дня через два в станицу дошел слух: отряд полковника Дроздовского в Ростове, донцы подняли восстание против большевиков… Поручик Незнамов и прапорщик Зверев решают идти искать отряд: для них одинаково неприемлемы и немцы, и большевики. На их предложение присоединиться к ним из офицеров никто не откликнулся, а из казаков лишь два старика. Через несколько дней эти 4 человека прибыли в Новочеркасск, освобожденный от большевиков. В бюро записи в Добровольческую армию они и еще 10 офицеров получили назначение в Офицерский полк, стоявший тогда в станице Егорлыцкой».

Ещё одним очагом напряжённости в Донецком округе являлась станица Гундоровская. Отрядам красноармейцев удалось перехватить две подводы с оружием для гундоровцев. Становились известны факты антисоветской агитации. Это вызвало обеспокоенность у каменского РВК. В штабе думали направить туда для выяснения обстановки и несения гарнизонной службы красногвардейский отряд. Но член окружного исполкома казак Алешин – делегат от Гундоровской – горячо убеждал командование:

– Подобная мера обострит обстановку. Надо поговорить с казаками по душам. Сам поеду и уговорю не восставать против Советской власти. Их сбивают с толку офицеры.

Члены окрисполкома поддержали это предложение. Для разговоров «по душам» послали комиссию. С Алешиным поехал член окрисполкома Черноморов – делегат от станицы Митякинской. В Гундоровской они собрали сход на площади. Однако разговора не получилось. После оскорблений представители РВК были сброшены с трибуны и их место заняли офицеры, призвавшие к свержению советской власти. Кто-то ударил в церковный колокол. Над кипящей площадью поплыл тревожный гул набата. И все, кто стояли тут, бросились по улицам, выхватывая на ходу из плетней колья, отыскивая припрятанные винтовки, шашки, наганы. Гундоровская восстала.

В связи с этим Каменский РВК принял решение подавить востание. И в ночь на 17 апреля Каменский красногвардейский батальон уже шагал ускоренным маршем на станицу. Штаб приказал немедленно восстановить там порядок, выловить и наказать виновных. С рассветом подошли к хутору Малая Каменка.

В хуторе узнали, к гундоровским мятежникам ночью пришло подкрепление. Казаки Митякинской станицы тоже восстали и направили в 300—400 человек в станицу Гундоровскую. Здесь речь очевидно идёт о б отряде сотника Попова, вошедшего в станицу 16 апреля. Утром красноармейский батальон подошёл к Гундоровской и окопался.

Командир батальона Прилуцкий послал парламентера с требованием сдаться без боя и сложить оружие. Гундоровцам нужно было выиграть время для перегруппировки сил, получения подкреплений из дальних хуторов и формирования сотен. Казаки прислали своего представителя для ведения переговоров и выяснения условий капитуляции. Начался обмен посланиями, длившиеся около двух часов. Вскоре на позиции приехали Щаденко, Бувин, Литвинов. Разыскав Прилуцкого и узнав, в чем дело, Щаденко выразил недовольство положением вещей и передал гундоровцам ультиматум: сложить оружие через пол часа. Но ответа так и не получил.

В связи с тем, что белоказаки не собирались сдаваться, по станице был открыт огонь шрапнелью, завязался бой. В то время, когда основные силы красных отражали атаку гундоровцев, их конница переправилась через речку Больше-Каменку и вышла у хутора Больше-Каменка в тыл их цепям. Возникла паника и часть бойцов батальона стала беспорядочно отступать. Однако это бегство вскоре удалось остановить и восстановить положение. Ожесточённый бой с переменным успехом шёл до самого вечера. После чего противники отошли на исходные позиции: красные в Каменскую, а белые в Гундоровскую.

Только при помощи артиллерии бронепоезда, который подошёл из Каменска, отряд Романовского К. Э., 19 апреля отбивают Гундоровскую станицу. В станицу вступает отряд красных под командованием Щаденко. Его бойцы две трети станицы Гундоровской выжгли (?), многие её жители, активно учавствовавшие в Белом движении были расстреляны, так по крайней мере утверждают сторонники белого движения. Но документальных фактов подтверждающих это нет.

о сожжении станицы ни чего не говорится. Вполне вероятно, что во время боёв сгорело несколько казачьих подворий, но ни как ни две трети станицы. Эксцессы с самовольными расстрелами были, как и провокации с другой стороны, как в случае с гундоровским священником, которого мнимые красноармейцы заставили плясать до бесчувствия и ограбившие церковь. Приведём отрывок из книги Толмачёва: Из воспоминаний Толмачёва И. П. «В донских степях»

«В штабе обыскали его. Из карманов и сумки высыпали на стол награбленное церковное серебро. В это время в помещение ввели тех, что щеголяли в бескозырках, хотя на флоте никогда не служили. На допросе они все выложили начистоту. На эту «операцию» их надоумил атаман станицы Гундоровской Маркин. Перед ними поставили задачу: настроить население станицы против Красной гвардии.

Колокольным звоном собрали жителей на площадь. Рассказали о подлых проделках атамана. Потом зачитали приговор военного трибунала: провокаторам – расстрел! Последние слова приговора потонули в мощном гуле одобрения. Тут же, на площади, его привели в исполнение».

Повстанцы Попова и часть гундоровских казаков под командой войскового старшины Гусельщикова переправились на пароме на левый берег Донца, где объединились с подоспевшими казаками из Митякинской и организовали штаб обороны во главе с войсковым старшиной А. К. Гуселыциковым. Осознавая неравенство сил (хотя повстанцы и мобилизовали всех казаков станицы до 70 лет), они направили гонцов за помощью на территорию Украины к гайдамакам и к походному атаману П. Х. Попову. Попов назначил Гуселыцикова начальником обороны Гундоровско-Митякинского района.

Гайдамаков гундоровцы не нашли, но зато встретили немцев, к которым и обратились за помощью. Им такое обращение было как нельзя на руку и немецкие части двинулись на станцию Изварино, куда гундоровцы 20 апреля (3 мая) тоже выслали сотню казаков. В боях 20—22 апреля (3—5 мая) казаки с помощью немецкой кавалерии и артиллерии, наступавших вдоль Северо-Донецкой железной дороги, вытеснили большевиков из юрта Гундоровской станицы. Но впоследствии, это обращение казаков станиц Гундоровской и Митякинской, бывшее на руку Белому движению, при изменении политической обстановки на Дону, позволило атаману Краснову обвинить казаков двух этих станиц, в самовольном призыве немцев на территорию Дона.

А когда в мае 1919 года, Митякинскую станицу занял Лейб-Гвардии казачий полк полковника Позднеева (впоследствии генерал-майора), отряд восставших казаков Попова, примкнул к ним.

(Н. Рутич. Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии. М., 2002г.)

Вначале была сформирована Гундоровская дружина, впоследствии ставшая основой для 23 Гундоровского Георгиевского полка. Командир – Гусельщиков, войсковой старшина. Начальник штаба Коноводов Иван Никитич, есаул, помощник начальника обороны Гундоровско-Митякинского района, в полку с 04.04.1918 по 26.05.1918. 2. Мазанкин Степан, есаул (№513 от 14.07.1918). 3. Пискунов Дмитрий Степанович, командир взвода 5-й сотни, подъесаул (№406 от 27.02.1919). 4. Шевцов Анатолий, есаул Гундоровского отряда (№885 от 04.09.1918). 21 апреля (4 мая) 1918 г. бой у разъезда Плешаковского.

Митякинский отряд возглавил Кустов, сотник. Начальник штаба – Манакин Виктор Константинович, полковник. 29 апреля 1918 г. он был расформирован, власть передана станичному атаману. Впоследствии в ст. Митякинской был сформирован 96 Митякинский пеший полк и 96 конноартиллерийская батарея. В станице Луганской так же был сформирован Луганский пеший полк и Лугано-Митякинский пеший полк, впоследствии разгромленный РККА в августе 1919 года и влившийся в Луганский пеший полк. В его сосотав входило 674 казака. Из низ 576 пеших, при 16 пулемётах. По другим данным при 18 пулемётах.

Тем временем 18 февраля 1918 года, когда германские войска, нарушив статьи Брестского мира, вторглись по всему фронту от Балтийского моря до Карпат. На юге правое крыло группы армий генерал-полковника А. фон Линзингена наступала из района Ковеля на Киев, Полтаву, Харьков, Ростов-на-Дону; с севера их прикрывала армейская группа генерала Гранау, двигавшаяся вдоль ж/д линии – Пинск-Гомель-Брянск. Части Добровольческой армии и отряды красной гвардии, не смотря на то, что были непримиримыми врагами, в этой ситуации стали союзниками, стремясь сдержать германское наступление. А вот донские казаки полковника Бармина участвовали вместе с немцами в штурме города.

Положение армии Антонова-Овсиенко осложнилось в связи с наступлением немцев на Харьков, Старобельск и Луганск. Завязалось кровопролитное сражение за Острую Могилу в районе Луганска. В результате этих боёв, Красная армия вынуждена была форсировать Донец и перейти на левый его берег.

Стратегическое положение красных войск резко ухудшается. И без того слабая их оперативная связь, оказалась нарушенной из-за разлива Донца и действий казачьих отрядов.

На ухудшения положения Красной армии отразился и тот факт, что перед переправившимися частями возникла линия обороны от станицы Митякинской до Гундоровской. Эта линия обороны была построена по всем правилам ведения войны; с её окопами, блиндажами и ходами сообщения.

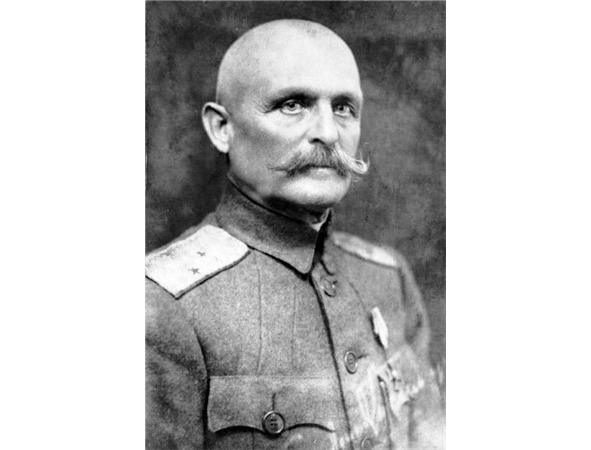

Командовал этой линией обороны генерал-лейтенант А. К. Гусельщиков. Активную поддержку ему оказывали казаки Митякинской станицы. В станице была проведена мобилизация казаков до 70 лет, и они заняли окопы данной линии укрепления. Впоследствии атаман Краснов назначил командующим линией обороны генерала Коновалова.

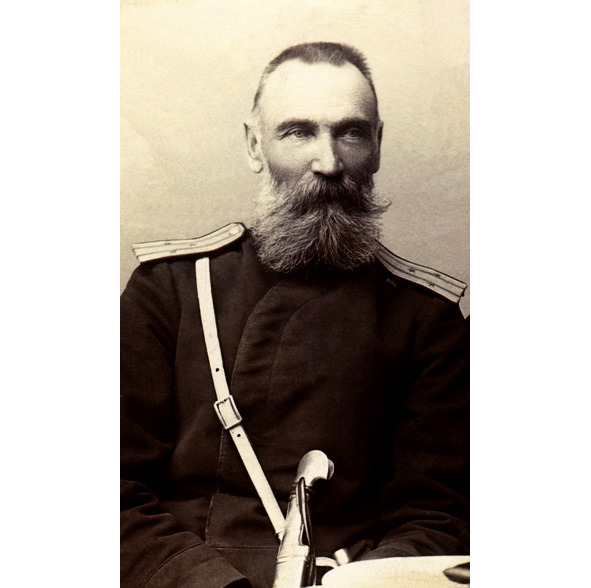

Генерал-лейтенант А. К. Гусельщиков

«П. Н. Краснов» Всевеликое Войско Донское. 2-ю Донскую казачью дивизию при 8 конных орудиях и одном броневом поезде я сосредоточиваю в районе Луганска для упорной обороны этого направления. Я мобилизую старых казаков Гундоровской, Митякинской и Луганской станиц и в каждой из этих станиц ставлю по 200 таких казаков при двух пулеметах – это составит на всем Луганском фронте около 4 тысяч человек при 8 орудиях. Руководство этим районом я вверяю генерал-майору Коновалову, опытному и решительному офицеру генерального штаба.»

Линия обороны Гусельщикова была на острие наступления 8-й армии красных, перед которыми была поставлена задача овладеть городом Миллерово и соединиться с войсками красных, которые продвигались из Воронежа.

Возле станицы Митякинской разгорелись ожесточённые бои. Отдельные населённые пункты переходили из рук в руки. В тылу красных действовали отдельные отряды казаков. Одним из таких отрядов командовал сотник из хутора Атаманского Попов.

Учитывая сложившуюся обстановку на линии обороны Митякинская-Гундоровская, советское правительство оказывает помощь своей 8-й армии. В район Каменска и Митякинской стягивается пехота красных с большим количеством артиллерии и аэропланами, а в районе Каменска появляются 2 бронепоезда РККА. В ожесточённых боях, части Добровольческой армии Покровского свою задачу не выполнили и вынуждены были начать отступление и станицы Митякинскую и Гундоровскую вошли части РККА.

В ноябре 1918 года резко изменилось международное положение. После ноябрьской революции Германия и её союзники потерпели поражение в Первой мировой войне. В соответствии с секретным протоколом к Компьенскому перемирию от 11 ноября 1918 года, германские войска должны были оставаться на территории России до прибытия войск Антанты, однако, по договорённости с германским командованием территории, с которых выводились германские войска, начала занимать Красная Армия.

Это в значительной степени осложнило положение Донской армии и атамана Краснова. Он, забыв, что ещё недавно сам призывал казаков заключить союз с германским императором и заключил с Германией договор, теперь, на открытии Круга обвинял в содействии германцам казаков Митякинской и Луганской станиц. И это лицемерное обвинении вызвало глухой протест среди белых казаков. И не только среди них.

Один из вождей красного казачества Ф. Миронов, в обращении к казакам писал:

«В своей речи при открытии Круга Краснов говорил: «Еще раньше Гундоровская, Митякинская и Луганская станицы призвали самочинно немцев себе на помощь…»

«…Станицы призвали самочинно немцев себе на помощь…» Генерал Краснов! А когда ты приехал победителем на коне и издал свой приказ Всевеликаму Войску Донскому – 4 мая 1918 г. за №1, то ты в нем прямо писал: «Вчерашний внешний враг, австро-германцы, вошли в пределы войска для борьбы в союзе с нами с бандами красноармейцев и водворения на Дону полного порядка».

А теперь, чуя поражение, чуя, что близится время дать ответ пред обманутыми казаками, ты хоть на время стараешься отдалить час расплаты и лжешь пред Большим Кругом собравшихся обывателей и шкурников, что не ты призвал немцев на Дон, а митякинцы, луганцы, гуундоровцы. А еще наглее прозвучала в твоей речи очередная ложь, когда ты, всевеликий разбойник, сказал: «Немцы обещали покинуть землю Всевеликого Войска Донского тогда, когда я скажу им, что это можно сделать без опасности для донской самостоятельности. По соглашению со мной они уводят свои гарнизоны из Донецкого округа, освобождают от гарнизонов Каменскую, Дачкина, Лихую, а также станции Екатериненской дороги». Не ты, жалкий раб капитала и царизма, пожелал удаления немцев и не по соглашению с тобою они покинули Дон, а пожелала этого Советская власть Российской Республики, и соглашение было с нею, а не с тобою, слуга Вильгельма.

Никогда бы ты не согласился лишиться таких союзников, да и немцы не расстались бы с донским хлебом и быками, да у Вильгельма дела плохи. У него тоже революция, а там, на западе, французы да англичане бьют…».

Согласно вышеупомянутым пунктам, атаман Краснов просил кайзера Вильгельма способствовать расчленению России и создании нового сепаратного государства: « … составить прочное государственное образование на началах федерации из Веевеликого Войска Донского, Астраханского войска с калмыками Ставропольской губернии, Кубанского войска, а впоследствии по мере освобождения – и Терского войска, а также народов Северного Кавказа. Согласие всех этих держав имеется».

Но мало того, Краснов де факто нижайше просил своего сюзерена – германского кайзера Вильгельма, кроме коренных казачьих территорий, присоединить к сепаратной республике часть территорий российских губерний: «Просить признать Ваше Императорское Величество границы Всевеликого Войска Донского в прежних географических и этнографических его размерах, помочь разрешению спора между Украиной и Войском Донским из-за Таганрога и его округа в пользу Войска Донского, которое владеет Таганрогским Округом более пятисот лет и для которого Таганрогский округ является частью Тмутаракани, от которой и стало Войско Донское.

Просить Ваше Величество содействовать к присоединению к Войску по стратегическим соображениям городов Камышина и Царицына Саратовской губернии и города Воронежа и станции Лиски и Поворино и провести границу Войска Донского, как это указано на карте, имеющейся в Зимовой станице».

Де факто, последний приведённый абзац, говорит о признании Всевеликим Войском Донским, своей вассальной зависимости от Германии. Так как исторически, Войско Донское отправляло зимовые станицы только в Москву и С. Петербург, в столицы Российского царства и империи, подданными которых казаки себя считали. После этого, обвинения того же атамана Краснова в том, что это большевики сделали революцию на германские деньги, выглядят по крайней мере не серьёзными. Особенно если учесть, что казачьи части поковника Бармина и другие, помогали германской армии захватывать Донбасс и в частности Луганск. Но пока ещё Донская армия была сильна и предстояли долгие бои.

Противостояние

При подготовке этой главы, использовались материалы: из книги Венклова А. В. «Атаман Краснов и Донская армия», И. Н. Оприца «Лейб-Казачий его Величества полк в годы революции и Гражданской войны».

1 (14) февраля 1919 года красные заняли Миллерово и станцию Красновку. 2 (15) февраля они пытались продвинуться дальше. Им противостояли отряд Туроверова в 947 штыков и отряд генерала Макарова – 1713 штыков, 1546 шашек (из них Мешковский полк – 279 штыков, 10 офицеров; Мигулинский полк – 40 штыков, 156 шашек, 12 офицеров; 12-й Донской полк – 210 штыков, 115 шашек), а так же мобилизованные старики и подростки ст. Митякинской. Красное наступление было отбито.

Однако положение было серьёзное и атаман Краснов, во время переговоров с английским генералом Пулем, уверял того, что он предпримет все меры для укрепления фронта и разгрома большевиков: «Я принял следующие меры: «2-ю Донскую казачью дивизию при 8 конных орудиях и одном броневом поезде а сосредоточиваю в районе Луганска для упорной обороны этого направления. Я мобилизую старых казаков Гундоровской, Митякинской и Луганской станиц и в каждой из этих станиц ставлю по 200 таких казаков при двух пулеметах – это составит на всем Луганском фронте около 4 тысяч человек при 8 орудиях. Руководство этим районом я вверяю генерал-майору Коновалову, опытному и решительному офицеру генерального штаба».

4 (17) февраля 1919 года казаки митякинского ополчения укрепились в хуторах южнее Миллерово, а 5 (18) нанесли несколько ударов восточнее и заняли несколько хуторов у слободы Криворожье. Но перелома в боях здесь добиться не удалось.

В упорных встречных боях с 5 февраля на Митякинском и Миллеровском направлении не только не удалось разбить группу красных силами не менее трех дивизий, но наоборот, после ночного тяжелого боя с 9 на 10 февраля казачьи части, бывшие до сего времени крепкие духом, потеряли устойчивость. Выдвинутый последний резерв – группа генерала Постовского – под давлением превосходящих сил противника от наступления переходит к обороне и постепенно осаживает.

Опасаясь быть отрезанными, стали отходить за Донец части Западного фронта белых от Миллерово и ст. Митякинской, и отошли 17 февраля (2 марта 1919 года). Коновалов под Луганском, опасаясь разлива, отошел еще позже – 19 февраля (4 марта). После ухода за Донец началось следствие по действиям генерала Гусельщикова не выполнившего приказ. Станица Митякинская и её хутора были заняты частями РККА.

Красные стремились на плечах отступающего противника перейти замерзающий Донец и ударить на Новочеркасск. Впрочем, Новочеркасск уже рассматривался как второстепенная цель. Донская армия считалась разбитой. 17 февраля (2 марта) главком Вацетис указал командованию Южного фронта: «Прошу обратить внимание на более энергичные действия частей 8 и 9 армий в направлении на станцию Лихая и оттуда в тыл частей противника, сражающегося в Донецком районе и севернее». Но и на Новочеркасск и на Лихую путь лежал через Донец.

10-я армия к этому времени ломая сопротивление арьергардов Мамонтова и широко применяя обходные действия, вышла в район ст. Шутово, установив связь левофланговыми частями с советскими войсками степного участка. Медленнее наступала 8-я армия, которая, имея в боевом составе лишь две дивизии, смогла за это время продвинуться только на 60—80 км. Уже на подходе к слободе Дячкино и станции Глубокой, она встретила упорное сопротивление добровольческих частей генерала Май-Маевского и отборных белоказачьих отрядов генерала Иванова.

Донские казачьи части, противостоящие этому натиску, были обескровлены. Полковник Фолометов, временно командующий Гундоровским полком, 19 февраля (4 марта) 1919 г. доносил Гусельщикову: «Прошу покорно дать от своего имени телеграмму командующему Донской армией с просьбой отдать категорическое приказание окружному атаману Донецкого округа и станичному атаману Гундоровской станицы о немедленной высылке в Георгиевский полк всех казаков, высланных в станицу для сопровождения больных и раненых, а также по другим причинам выбывшим временно из полка». Состояние 96 пешего Митякинского полка было не лучше.

Пользуясь своим небольшим численным превосходством, главком Южного фронта Гиттис решил нанести главный удар по группе Май-Маевского. Против Покровского оставлялся небольшой заслон в 7500 штыков и 600 сабель (1-я Московская рабочая дивизия, 41-я стрелковая дивизия, бригада 42-й стрелковой дивизии). 13-я армия должна была атаковать Май-Маевского с фронта, а остальная часть 13-й армии (8000 штыков и 1900 сабель) и партизаны Махно должны были атаковать его из района ст. Рутченкова во фланг и тыл. Успех операций строился на расчете устойчивости красного заслона против группы Покровского и своевременности прибытия в Луганск 12-й стрелковой дивизии. Но противник сорвал этот план. Группа Покровского сама перешла в наступление против красного заслона на Луганском направлении. 27 и 28 марта передовые части заслона были сбиты со ст. Первозвановка и Картушино. 29 марта противник превосходными силами смял 41-ю стрелковую дивизию и отбросил ее на Луганск. 8-я армия начала последовательно сворачивать свои части на помощь заслону. Противник бил их по частям и ко 2 апреля отбросил 8-ю армию на Луганск. Здесь она оперлась на начавшие подходить эшелоны 12-й стрелковой дивизии. 13-я армия и партизаны Махно оказались предоставленными сами себе. Они достигли некоторых местных успехов, но утратили их, после того как Май-Маевский, избавившись от угрозы 8-й армии, обрушился на них своей конницей.

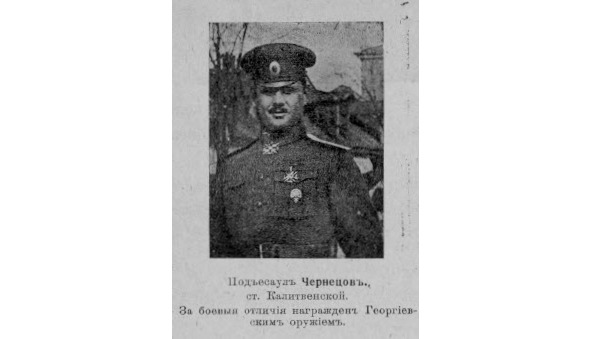

Не смотря на начавшееся 27 марта наступление на Луганск 12 стрелковой дивизии РККА, донское командование 30 марта (12 апреля) сняло из-под Луганска и перебросило к Репной 1-ю Донскую дивизию (которая успела дойти до Зверево, но участия в боях не принимала) и сведенные в 1-й корпус полковника Н. П. Калинина 8-ю и 11-ю дивизии. Прикрывать Донецкий бассейн остались два пеших полка – Луганский и Митякинский при бронепоезде «Партизан полковник Чернецов».

Неудача наступления частей РККА весьма тяжело отразилась на положении Южного красного фронта, так как во времени она совпала с началом казачьего восстания в тылу, в районе ст. Вешенской и Казанской. Это восстание было поднято тем казачеством, которое в конце 1918 г. выразило покорность советской власти и было распущено по домам целыми полками с оружием в руках, что явилось, конечно, большой ошибкой. Теперь казаки выступили под эсеровскими лозунгами. Восстание подобно масляному пятну ширилось во все стороны от этих станиц. Оно сильно ограничило оперативные возможности Южного фронта.

Тем не менее главком Гиттис стремился во что бы то не стало выполнить поставленную ему задачу. Теперь он решил перенести направление главного удара, и атаковать 9 армией. Две дивизии этой армии (16-я и 23-я стрелковая) за счет растяжки 14-й стрелковой дивизии от устья р. Донец до ст. Каменской должны были сосредоточиться в районе ст. Гундоровской и Ново-Божедаровки. 12-я стрелковая дивизия 8-й армии подтягивалась в район Митякинской. Эти три дивизии совместно должны были атаковать правый фланг Добровольческой армии, в то время как 8-я армия атакует ее с фронта.

На этот раз план был сорван командармом 9-й Всеволодовым. Сосредоточившим 23-ю стрелковую дивизию не в указанном районе, а в районе ст. Усть-Белокалитвенской, в 100 км от 8-й армии. 23-я дивизия 12 апреля переправилась через Донец и овладела ст. Репная, но была с трех сторон окружена противником и с большими потерями отброшена на левый берег Донец. Почти одновременно приступила к форсированию Донец и 16-я стрелковая дивизия с задачей взять ст. Каменскую. Эту задачу она выполнила 10 апреля, заняв плацдарм на правом берегу Донец и, окопавшись, успешно удерживала его в течение последующих 4—5 недель. Действиями 16-й стрелковой дивизии был достигнут известный тактический успех. С Каменского плацдарма при наличии доброй воли командования 9-й армии можно было развить дальнейшие активные действия. Но оно не проявило ее и на этот раз, и операции 9-й армии окончательно замерли к 19 апреля. Митякинский юрт был оставлен белыми. И тот час крестьяне близлежащих слобод вспомнили про древний принцип: «кровь за кровь, око за око». Они начали мстить казакам за те грабежи и бесчинства, которые совершались в их слободах и посёлках после свержения советской власти.