Полная версия

Красный закат в конце июня

Открытые костры во множестве горели на месте торжища. Между ними толклись люди в грубых меховых одеждах в виде курток – оседлые угорцы – и в длиннополых малицах – владельцы оленьих стад, те, кому бог Ен дал не менее трёх сыновей для пастушьего дела, чтобы весной откочевывать на Север, в тундру.

Слышался говор, крики.

– Болдог унепекет Ен! Онек а вамот тиз пас. А харом дар вёркер ез чеже[25].

Торговали шкурами. Ремнями для оленьих упряжек.

Можно было здесь и новые нарты приобрести. Глиняную посуду. Обзавестись топором, ножом.

Жене в подарок привезти с торжища украшения из бронзы: кольцо с двойной спиралью, в значении ума и находчивости. Шаманские кулоны в виде человечков с большими ушами. Бронзовую скрепку для волос – фибулу.

Были тут и костяные амулеты – кончики лосиных рогов с витиеватой резьбой, медвежьи клыки.

Швейные иглы из костей щук в палец длиной. Вместо ушка – надрез. Острием иглы шкура прокалывалась и в надрез, как крючком, протаскивалась жила – нить.

Главное было иметь деньги (пасы) – квадратные палочки с зарубками.

Или товар на обмен.

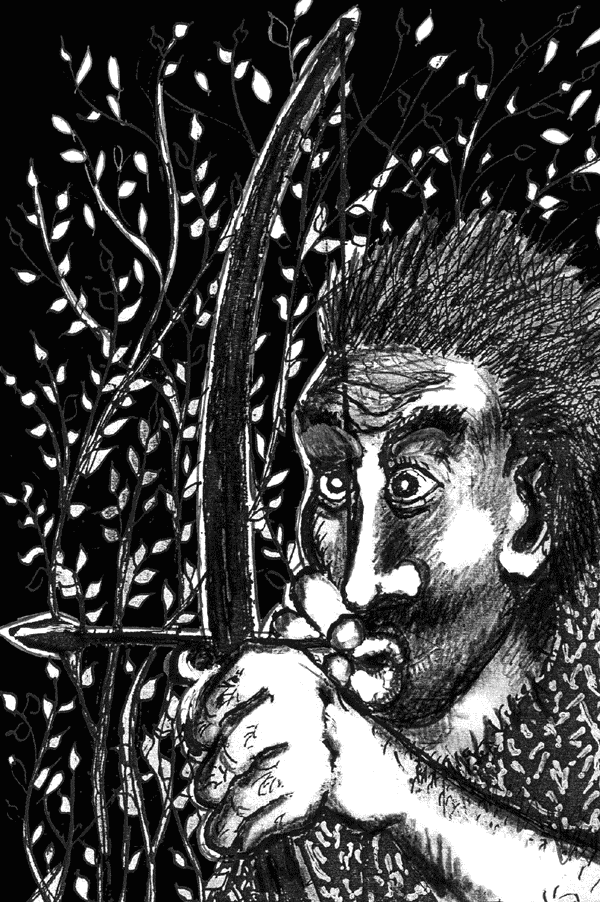

41Великое годовое камланье началось на торжище в сумерках. На полную разожглись костры. Шаман Ерегеб встал под ракиту, обвешенный амулетами, лисьими хвостами и перьями тетеревов.

Возле шамана приплясывали два помощника. У одного через плечо перекинута была волчья шкура – для спуска по приказу в нижнее царство. У другого в руках трепетали утиные крылья – для полёта в верхнее.

Раздались мерные удары в бубен колотушки (орба), обтянутой камусом – цельной шкурой, чулком, с ноги оленя.

Ерегеб бил всё сильнее, сначала по одной стороне бубна – взывал к духам верхнего царства, потом по обратной – к духам нижнего.

– Ум-м-м!

Этот утробный звук заставил умолкнуть торжище. Голос повышался, переходил в открытые регистры.

– Ен сусне хум-м-м![26]

Голос шамана был такой силы, что звенело в голове.

Как если бы стая чаек кричала одновременно над этой заснеженной излучиной Пуи.

В морозном вечере шаманские призывы разносились далеко поверх лесов. Только обладатель выдающегося вокала мог камлать. Необычно сильный голос – дар сверху. Сам бог Ен говорил с народом этим нечеловеческим звуком.

Пение, как сказали бы сейчас, было атональное. Никаких тебе чётких терций и квинт. Бесконечное завораживающее глиссандо под гулкий бой бубна и треск сучьев в огне костров.

– Светлое божество Ен. Дай нам удачу хоть иногда. Дух-покровитель охоты, почаще спускайся к нам на землю. Дух Ельника, будь всегда на своём месте. Дух рек и ручьев, не отлетай далеко от берегов. Дух – хозяин бубна, звучи сильнее! Они здесь! Курите, курите им быстрее!

В толпе камлающих началось движение. Растёртые сушёные листья багульника угорцы спешно выгребали из потайных углов одежды, выкладывали кучками на утоптанный снег. Опускались на колени, бросали угольки в душистый порошок, раздували и раскуривали в глиняных трубочках.

Служки поднесли шаману тлеющий уголь, и он съел его, что означало готовность подниматься на семь ступеней к верхнему царству и переносить на землю души заболевших людей.

– Души детей Ена ловите! – крикнул шаман из верхнего царства.

Толпа с воздетыми вверх руками начала бег вокруг ракиты.

Шаман бил в бубен семь раз по семь с перерывами. Между сериями ударов обыгрывал бубен, представлял его то щитом, то лодкой, то луком для стрельбы. А колотушку – плетью, веслом, стрелой[27]…

42На второй день по обычаю забили на празднике Ен рогатого оленя.

Уже солнце поднялось высоко, когда Синец отмахал путь от землянки до торжища и выволок сани со льда на берег.

Общая трапеза была в самом разгаре. От туши отделяли тонкие ленты (строганину) и раздавали всем желающим.

Опускали в рот язык на язык.

Сырое сочное мясо запивали брагой из малины.

Колотили костями-бабками по висячим дощечкам – барабанили.

Дудели в связки гусиных перьев. Угорские мужики орали:

Напился допьянаВ день великого праздника.А теперь прошу вас,Люди добрые,Увезите меня домой.Я приеду в свой дом,Где нет хмельного пойла.Буду долго спать.(Вал хозу алжик)Женщины не отставали ни в питии, ни в пении:

У матери Мухоморихи шестеро детей,Она идёт, хромает,Ведёт своих детей за руки.Ходит по домам в гости, где брагу пьют.Её одежды развеваются,И шестеро детей поспевают следом —Все на одной ноге…(Менденки еги лаб)Но и торг за буйством не забывался. За один куль муки дали Синцу торбаса[28]. Другой куль выменял он на долото.

В торбасах снега одолевать. А долотом пазы выбирать на обоконниках и притолоках строящейся избы.

К тому же на уме у него было – за долгую зиму два колеса сработать хотя бы для ручной тележки, да ткацкую раму, да трепало, да чесало. А без долота к такому делу не подступиться.

Объяснялся он на торжище руками и пальцами.

Озадачен был множеством чужого народа, угнетён непонятным говором.

Уже собрался в обратный путь, как вдруг с окраины гульбища донеслась родная речь – крик!

43Синец протиснулся через толпу на эти голоса и увидел двух русских мужиков возле саней, запряжённых мохнатой лошадкой. Один, молодой, высокий, отбивался палкой от Зергеля и кричал бабьим голосом:

– Изыди, сатаны ангел мятежный! Яко да возбдни от мглы нечистой! Матерь божья, помози ми!

Он был в суконной свитке и в лаптях из кожаных ремешков. В пылу битвы в снег упал его колпак.

Другой русич, пожилой, бородатый, в валяной шапке и длиннополом кожухе, только крестился и гудел басом:

– Свят! Свят! Свят!

Угорцы оттеснили Зергеля и молча окружили заезжих.

Пришлый, оставаясь простоволосым, вытащил из-за пазухи крест и поднял над головой.

– Беке велетек![29] – произнес он по-угорски.

Дальше стал говорить по-русски, непонятно для слушателей:

– В ваших землях ко святой вере призывать отряжены Отцом Богом нашим иже с ним иерархами Святой Православной Церкви. Благословение получили от епископа Великопермского, вашего единокровца Феофана. К старосте имеем от него грамоту и на словах передачу. В сей грамоте прописано обид нам не чинить. Какой ни есть постой предоставить. А пропитанием вас не отягчим. Своего до весны хватит. Поклон вам земной от меня, дьякона Петра, и священника Паисия.

Под действием серебряного распятия Синец невольно осенил себя крестным знамением и поклонился.

Воровски оглянулся на окружающих угорцев – как бы этим не досадить им.

Вперёд вышел иерей.

В отличие от дьякона он говорил по-угорски, хотя и с большим трудом, коряво, едва понятно:

– Жени еревел нем. Ме лакик ён. Христос ерсет – мага меркеш[30].

Толпа закашляла, заговорила… Расслабились.

Это была первая проповедь отца Паисия среди угорцев. Первые слова Православия на берегах Пуи и Суланды. Первый трагический удар по коренному народу. С точностью до года известно, когда он был нанесён: об отце Паисии осталась пометка в епархиальных архивах. Подлинно записано, что преставился священник Паисий в своём суландском приходе на двадцать восьмом году миссионерства, в 1479-м. «Злодеяниями разбойной Угры». Значит, описываемое событие произошло в 1451-м.

Сменил его в приходе дьякон Пётр (Коростылёв), говорится в летописи.

Строка в скрижалях осталась о сих ничтожных особах потому, что состояли они людьми государевыми, хоть и в рясах. Уловителями душ на потребу власти Василия Тёмного. Неуёмный был князь! Четыре раза его сшибали с Великого стола коллеги: два раза князь Галичский, по разу Звенигородские. Но он живым выбирался из передряг и вновь обретал права и чинил расправы. Это было очередное Смутное время на Руси.

Завершилось оно спустя столетие большой кровью Ивана Грозного.

Как и следовало ожидать, ничему не учила политическая история людей тех лет ни на Руси, ни в других краях.

Через век снова та же напасть терзала Москву в лице Лжедмитрия.

Король Польши воевал с магистром тевтонского ордена.

В Германии кровавые сшибки затевали епископы.

Французский король аннексировал Бургундию. В Англии Эдуард бился с Генрихом…

Пробегите взглядом по историческим хроникам любого государства – всё одно и то же. Колесо престольной, писаной, официальной истории испокон вращается на одном месте.

И сейчас те же спицы мелькают: война, голод, разруха, грабёж, революция, перестройка, опять война. И всюду свой вождь, герой, исторический «деятель».

А между тем одновременно совсем другая история творилась настоящими её Деятелями – в бревенчатых хижинах Севера, глиняных саклях Юга, бамбуковых фанзах Востока, каменных бундах Запада.

Скапливался другой исторический опыт. Набиралась критическая масса истории Повседневности с её вечными ценностями, растоптанными, попранными, отвергнутыми историей государств, политических «звёзд» и глобальных событий.

Но до коперниковского переворота во взгляде на историю даже и теперь ещё далеко.

44…Старшина Ерегеб вёл миссинеров на постой в своё жилище.

Синец поспевал следом за попами, подобострастно хватал их за руки. Пытался поцеловать.

– Батюшки, вразумите. Счёт дням потерял. Какое нынче число?

– Ноября шестнадцатый день.

– Слава тебе Господи! Просветили! Челом бью! Младенца бы моего надо крестить. Народился, а к таинству не причастен. Или хоть через меня благословите его, святые отцы!

– Кем наречён?

– Никифором.

– Благословляю раба Божьего Никифора.

– Мало нас тут. Еще жёнка Евфимия. А больше ни одной православной души.

– Ну, плодитесь и размножайтесь.

Синец отстал, напялил на голову колпак. На порожние сани приторочил торбаса.

Долото, будто холодное оружие, сунул за пояс.

И с радостной для Фимки вестью о прибытии церковников в пределы обитания озорно съехал на санях с крутого берега.

45Зергель выл в своей холодной пещере. Корчился. Сжимался в комок. Распрямлялся и бил головой о стену.

Прежде чем попасть сюда, он топтал конские яблоки, оставленные мохноногой лошадкой на снегу. Плевал в следы попов, уходящих за Ерегебом. Кидался голой грудью на угли в костре. Его насилу уняли и уволокли с глаз долой.

После приезда священника и бунта безумца праздник разладился.

Ещё в деревянных чашах плескалась брага, но хмель отступал. Брал верх рассудок.

Угорцы судачили:

– Пап кётел лакик злован.[31]

– Перемь пап лакик комен.[32]

– Угор нем коми.[33]

– Талай мендем сок.[34]

– Зергель нем акар.[35]

– Вар наги Бай.[36]

– Ен зегит.[37]

Они жили на своей земле с ледниковых времён. Как пришли сюда с потеплением, так из поколения в поколение и раздвигались по лесам. Их не коснулось переселение народов. Такой угол на Земле они занимали, что организованные вторжения татар и европейцев гасли, теряли силу за многие «шузаг» до них, откатывались восвояси.

Шайки разбойников промышляли только по большим рекам.

Славян, вроде Синца, укоренялось среди них ничтожно мало. Никогда не возникало необходимости в военном отпоре. Не от кого было обороняться. Ничью кровь проливать не требовалось. Да, угорцы убивали животных. Но в остальном-то их существование было, можно сказать, райским.

Ракита почиталась за древо познания добра и зла.

А у ракиты нет плодов.

46…Из плотной чёрной тучи, как из жерла, стало хлестать снежной крупой. Потом, словно космическое тело, туча эта закрыла солнце и мгновенно потемнело.

Метель завилась вокруг ракиты, ринулась по руслу реки. Секла глаза. Пробирала до костей. Срывала пламя с костров, предсмертно ярко раздувала жар под головнями.

Снежные обвалы чередовались с неожиданными просветлениями. Мокрые безбородые лица угорцев то сияли на солнце, то покрывались ледяной маской.

Вместе с кострами угасал и душевный пыл.

Праздник Ен заканчивался.

Молча разъезжались на нартах.

Угрюмо, внаклонку брели сквозь метель.

К ночи торжище оказалось засыпано снегом по щиколотку.

Синий лунный свет, словно холодный пар, залил излучину.

Один Зергель с луком в руке из конца в конец бороздил опустевшее торжище.

К полуночи изнемог, сел под ракиту спиной к стволу.

Утром его нашли здесь мёртвым.

Похоронили, как было принято, на боку, сложенным калачиком. Укрыли еловыми ветками, закидали комьями земли.

И в тот же день староста Ерегеб позволил православным миссионерам переселиться в освободившуюся пещеру страшилы.

47В пещере стены и потолок лоснились от копоти. Длинным помелом дьякон посшибал висячие гроздья сажи. Накидал веток на пол.

Колокол, клёпанный из листовой меди, в пуд весом, заволок в дальний угол. Водрузил на перекладину и для пробы ударил билом.

Звук раздался резкий, сигнальный.[38] На колоколе был знак – крест с четырьмя маленькими крестиками в углах. Достался он церкви, скорее всего, ещё при Александре Невском как трофей в битве с тевтонами.

Клепался внахлёст из четырёх пластин. Вид имел угловатый. А цвет – синий.

Поздним вечером под этим колоколом отец Паисий принимал шамана Ерегеба. Сбивчиво, со сдержанным жаром вели на шкурах богословский диспут.

– Что хочет ваш угорский бог Ен?

– Ен хочет, чтобы никто не болел. А что хочет ваш Бог?

– Наш Бог Христос хочет, чтобы все любили друг друга.

– Что такое любить?

– Не делать зла. Не красть. Не убивать. Не лгать.

– Это может каждый человек. Бог должен делать то, что не может делать человек.

– Наш Христос исцеляет от болезней.

– Это хороший Бог.

– Христос воскрешает умерших.

– Это очень хороший Бог.

– Христос даёт блаженство после смерти.

– Ен тоже милует всех.

– Кто не с Христом, тот будет вечно мучиться.

– Наш Ен не такой сердитый…

Когда на все вопросы высшего сознания были получены ответы, разговор спустился на землю.

– Паства у нас пока невелика, – сказал отец Паисий. – Всего три человека.[39]

– О! Иван! Иван! – понимающе воскликнул Ерегеб.

– Мы в твою епархию ни ногой.

Ерегеб, в свою очередь, пообещал не тревожить семейство Синца.

– Только вот что, милый человек, скажу я тебе, – продолжал отец Паисий. – Не от меня сие зависит, но скоро конец вашей воле. Царёвы слуги уже на Ваге. Настанет и ваш час дань платить. Дымовые! А кто из вас под нашего Христа пойдёт – понимаешь? – Тому будет послабление. Льгота.[40]

После этих слов лицо гостя ещё продолжало лосниться от огня, а глаза уже потухли. Новость его огорчила. Чтобы подсластить, отец Паисий добавил:

– А кто будет у меня русский язык учить, того потом старшиной назначат. Посылай своих сыновей ко мне учиться русскому языку – старшинами станут.

Согласно-понятливые кивки Ерегеба стали переходить в горестные покачивания всем туловищем.

Беседа шла ровно, приятно. Но Ерегеб засобирался домой.

У входа в пещеру рыжая якутка, подобно оленю, разгребала копытом снег и ела всё, на что ложилась губа.

Якутка – не учёная ни кнутом, ни вицей: шерсть в два пальца толщиной, разве что батогом проймёшь. На любом морозе только куржевеет. И бойко, всеми четырьмя лопатками копыт может разгребать глубокий снег до травы – самостоятельна круглый год. Задолго до появления человека в северных лесах вольно паслись вместе со стадами оленей и табуны таких лошадей. Пришедшие угорцы сначала охотились на них как на мамонтов. Потом живое мясо стало выгоднее убоины: что три оленя тащили в упряжке, то одна лошадь. Арканом отлавливали, пытались приручить. Но зимой вынуждены были отпускать на кормление в табуны. И вся наука шла не впрок.

Славянам удалось подкупить свободолюбивую якутку. Невыгодно ей стало сбегать в табун от ежедневного навильника душистого сена. За такую кормёжку можно и в упряжи походить.

48Дьякон подтянул подпруги и с почётом отвёз старшину до его землянки.

Вернулся затемно. Застал лошадку в пещере. Подальше от волков.

Придётся жить со скотиной под одной крышей, пока не построят конюшню.

Улеглись почивать. Перед сном сошлись на том, что в проповеди среди угорцев надо опираться на чудеса Христовы.

И дьякон Петр по памяти стал читать из Евангелия:

– …Был там человек, имеющий сухую руку. Он говорит человеку: протяни руку свою. И стала она здорова как другая…

Отец Паисий продолжил:

– И один из них ударил раба мечом и отсёк правое ухо. Тогда Он сказал: оставьте, довольно. И коснувшись уха, исцелил его…

– … Встав, запретил ветру и морю. И сделалась великая тишина!

Великая тишина стояла и в угорских лесах. Не настолько ещё было морозно, чтобы трещать деревьям. И волки ещё не так оголодали, чтобы выть. Шумно в стылом воздухе пролетит филин-пугач, сядет на ветку, крикнет с расстановкой раза три. И опять только звон в ушах от тока крови.

49…Прорубь Синец высек топором ещё в зыбких заберегах. Не прорубь – майну. И всё-таки уже к январю до невозможности сузилось отверстие обливным льдом. Едва протолкнёшь к воде деревянную бадью. Много ли расширишь ребристым камнем. А топор Синец берёг. Выскользнет, ляжет на дно – жди лета, ныряй, чтобы опять завладеть орудием. Даже точил топор Синец крайне редко. Но как не экономил, а стальная лопасть неуклонно сужалась, лезвие приближалось к проушине.

Деревья в обжиге закаменели. Не больше двух-трёх лесин в день превращал Синец с помощью топора в брёвна для избяного сруба.

В перерывах вместо отдыха выжигал пни.

Обкладывал хворостом, закидывал сучьями. Пни истаивали в пекле, сравнивались с землёй.

В морозы – с огоньком – работа благодатная.

А по вечерам, с устатку, возле печки с долотом в руке одно удовольствие строить ткацкий стан: вертикальную раму на устойчивых плахах-лапах.

50В бане у Фимки с лета была заготовлена конопля и татарник. Волокна этих трав годились для пряжи. Если вымочить их в корыте. Потом высушить. Истрепать (ребром доски по бревну). Вычесать (прутьями, сплетёнными в виде гребня). Спрясть (прялка – две доски углом, веретено – остроконечная тросточка).

И потом вперемежку с нитью из козьего меха связать ребёнку пару тёплых носочков (спицы – заострённые еловые прутики).

А из гольной пряжи выделать холстину.

51В ткацкой раме главное – челнок. Над ним Синец трудился не один день. Извёл множество осиновых плашек. Лопались, как только начинал выдалбливать в них внутреннее мотовильце.

Горячился. Расшвыривал поломки по углам. Потом нашёлся: вырезал выемки в двух половинках отдельно и склеил расплавленной сосновой смолой.

К тому времени Фимка напряла с десяток клубков.

Раму установила в изножье лежанки так, что вертикальные нити основы рассекали свет печного устья. И стала попеременно змейкой справа и слева пропускать сквозь основу челнок.[41]

Поперечной планкой подбивала, уплотняла рядно.

За вечер наткала полосу, достаточную, чтобы сшить рукав рубахи.

52В землянке зимой было теплее, чем осенью. Жилище завалено снегом. Со стороны, с высоты птичьего полёта, не сразу и признаешь человеческую обитель.

Только закопчённый дымник чернеет.

И хорошо, что двери не на петлях, а приставные. Утром после метели ударом плеча выдавливал их наружу Синец. Затем подпруживал колом снизу, поднимал. А уж стену снега пробить не составляло труда.

53Печь покосилась, растрескалась, но грела исправно.

В долгие зимние вечера на обоих жильцах была лишь лёгкая ветошь. И ребёнок в коробе сучил голыми ножками.

Трещали в печи дрова. Дым стлался под потолком, как туман-перевёртыш.

Фимка постукивала поперечиной в своём станке.

Кряхтел, гугнил мальчик, накормленный материнским молоком и жвачкой – изо рта в рот.

Синец стучал деревянным молотком по рукояти долота.

Дошла очередь – приступил-таки мужик к заветному – постройке колеса.

Не до спиц, не до ступиц, не до ободьев с железной шиной – сделать бы для начала трёхчастное.

Вытёсывал доски. Сшивал их шипами торец в торец. И по кругу обрубал топором.

О чём только не переговорено было в трудах за часы вынужденного зимнего затворничества: о появившихся на Суланде попах. О козе, готовой окотиться. О прочности угорских торбасов – в них Синец с третьего на четвёртый день ходил петли ставить и на зайцев, и на куропаток, а ни одного шва не расползлось.

О Кошуте говорили, о его жене.

Слыхал Синец, наведываясь к Ерегебу за кресалом для огнива, что у них двое детей померло.

С тревогой поглядывали на своего первенца. И говорили, что к следующей осени, по всему видно, ожидать второго.

Вспоминали родителей – как они там в своей Новгородчине? Товарищей молодости, подруг вспоминали. Разные смешные случаи из прежней жизни в новгородских пределах.

Зергеля вспоминали.

И Синец рассуждал о том, что коли приходившие к угорцам волхвы с Печоры не смогли наколдовать нового страшилу, то спокойнее будет ходить по лесам.

А сколько песен перепели за зиму. Фимка затягивала:

Ой, овсень, бай, овсень!Ходил овсень по светлым вечерам.Искал овсень да Иванов двор.У Ивана на дворе три терема стоят.Первый терем – светел месяц.Второй терем – красно солнце.Третий терем – яркая звезда.Светел месяц – то Иван-хозяин.Красно солнце – то хозяюшка его.Ярка звездочка – его сынок.Плясовую напевал Синец. В такт стучал киянкой:

Уж дай нам Бог,Зароди нам Бог,Чтобы рожь родилась,Сама в гумно валилась.Из колоса – осьмина,Из полузерна – пирогС топорище долины,С рукавицу ширины.На ночь дымник закладывали плотно подогнанным к отверстию конусным брусом. И почитай каждую ночь, если не срывал с настроя младенец в корзине, творили любодеяние.

Часто подтапливали баньку. Чистили в загородке козье место. Навозом мечтали утучнить грядку, расстараться семенами и весной насадить репы…

54После встречи с попами на угорском празднике Синец стал наносить метки на стене. Седьмую по счету – крестиком.

Воскресенье.

Воткнул посреди двора кол. Следил, как с каждым днём удлинялась его тень. Помечал в снегу прутиками.

Скоро тень перестала расти. И по количеству зарубок на стене тоже получалось, что Коляда пришла.

Синец занырнул в землянку к Фимке, выкрикивая:

Кишки и ножки в печи сидели,В печи сидели, на нас глядели.На нас глядели – на стол хотели.Скажите, прикажите —Винца стаканчик поднесите.Пришла КолядаВперёд Рождества,Вперёд Масленицы.Винцо не винцо, а медовуху Синец к празднику сготовил. Раскалёнными камнями накипятил воду в банной колоде. Несколько сот дикого мёда туда. Мерку хлебной закваски.

В бане три дня кряду поддерживал тепло. И в один из вечеров принёс в землянку хмельного напитка полную чашу, выдолбленную из березового нароста – капа.

Весь вечер пили медовуху. Закусывали пирогом с зайчатиной.

Пьяный Синец на четвереньках выбирался из жилища и, опираясь на календарный кол, орал в небо озорные песни.

55Зима заканчивалась. Однажды утром выдернул Синец дымник, а на него с крыши ручьём полилась талая вода.

Даже ночью не подморозило.

Снег набряк. В лаптях чавкало. Порты стали вечно мокрые до паха.

На вытоптанном пригорке земля открылась раньше всего.

Тут и собрал-сколотил Синец тележку.

Фимку посадил, покатал да и опружил.

Масленица! Веселись, народ!

На проталину Фимка вынесла ребёнка в меховом кукле.

Выпустила козу с тремя козлятами.

Теперь, в самую голодную пору, спасались её молочком. А козлятам – одонки.

Однажды услыхали со стороны Суланды колокольный звон.

Неужели до Пасхи дожили!

56На Троицу сговорился Синец с отцом Паисием крестить парнишку.

Переправились через бурную реку на плоту.

По тропинке, в виду землянки Кошута, прошли напоказ нарядные – Синец в новой домотканной рубахе.

Чёрные крестики на вороте.[42]

Для Фимки пряжи хватило только на кису – накидку через плечо. Зато поясок на кисе был жёлтым. Не один день пролежал замоченным вместе с ранними цветками сурепки.

В становище угорцев поклонились они Ерегебу у кузницы. Улыбались всем встречным чужеродцам.

Подошли под благословение отца Паисия.

Стали решать, как соблюсти обряд.

В восприемники назначили дьякона. А за отсутствием православных женского пола призвали в крестные матери саму Богородицу.

В пещере Белой горы (Фехермюль) перед складным алтарём окунули мальчика Никифора в серебряную чашу. Выстригли на его головке волосы крестиком. На шею повесили крестик деревянный.

Родители расплатились хлебом и белорыбицей, пойманной в запруде на отливе большой воды.

По поводу первого крещёного ударили попы в колокол.

Звонник висел у входа внутри тагана из трех жердей: с такого воздушного, прозрачного и призрачного храма начинали попы.