Полная версия

Красный закат в конце июня

И ноздри угорца Кошута тоже дрогнули от этого запаха.

В его народе если что и пеклось на огне кроме мяса и рыбы, так это «гомба» – губы, грибы.

Хлеб почитался за невидаль.

Редко-редко Кошут приносил с торжища краюху, намазывал лесным мёдом, угощал детей. И опять до следующего похода отца к злованам ждали они усладу…

23День минул. Над щёткой лесов истончаются облака, словно подпалённые снизу клочья шерсти.

Семейство славянина справляет праздник первого каравая на брёвнах перед входом в землянку.

Августовские закаты тем ещё хороши, что, держа в воздухе тепло, уже квелят в траве комаров.

Овевания дыма от овина тоже способствуют отдыху от ненасытной твари…

Негнущимися пальцами, словно клешней, Синец отдирает от каравая ломоть.

Пластинки ржаной корки отшелушиваются, разлетаются на ветерке.

Белые зубы стискивают хлебную мякоть.

– Откусишь мало, а жуешь долго, – мямлит Синец.

– Отзимуем на голом печиве. Ну а на тот год – и с шаньгами, даст Бог, – мечтательно ответствует Фимка.

В сторону услады и у мужика мысли несёт.

– Ужо, управимся с жатвой – вершу сплету. Щуку добуду. Рыбник закатаешь…

Наполовину съели каравай, запивая смородинным наваром из глиняных плошек, на досуге вылепленных и обожжённых Фимкой.

24Фимке и Синцу было лет по двадцать. Поженились в самом соку. И, без сомнения, по душевной привязанности. Иначе бы им не одолеть ни водного перехода на плоту, ни изнурительных трудов по вживанию в лесную пустыню. Иначе бы изгрызли друг дружку в безостановочном упряге.

Жили душа в душу и тело в тело.

Протяжённый путь предчувствовали впереди, образ семейного бытия стоял в глазах. Женское гнездовое начало в их положении было основополагающим.

Не выбродили ещё в Синце избыточные силы для каких-то предприятий вдали от этой обжитой речной излучины. Бродяжий мужской дух пригнетался сознанием зыбкости существования даже тут, под прочной кровлей с надёжным очагом.

За всё лето только однажды сходил он к угорскому старшине и шаману Ерегебу, в его стан Сулгар на соседней речке Суланде.

Ерегеб шаманил и ковал.

Неизвестно, каким из этих двух талантов более восхитил он своих соплеменников, заслужил среди них первенство. Одно помогало другому. Вопль шаманский, танец с бубном подкреплялись приручённой силой огня.

Подкову, найденную весной по пути через Заволочье, понёс Синец тогда угорскому кузнецу, чтобы вытянул он её в лезвие косы-горбуши.

Зимой стальным остриём удобно будет мездру со шкур соскребать.

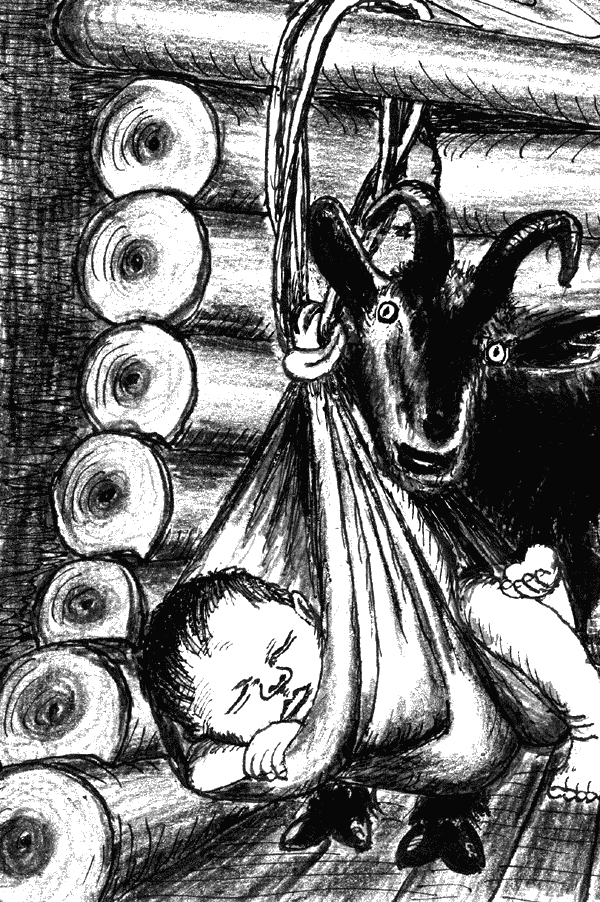

Следующим летом – по прямому назначению использовать: купить у угорцев пару козлятушек весеннего отёла и каждой рогатой голове по копне сена на зиму наготовить.

Ещё через год отёл – и вот тебе и шаньги со сметаной…

25Пробирался Синец по лесу в солнечный день без опаски заблудиться. Совсем ещё недалеко от своих угодий вдруг услышал треск и затем получил удар стрелы древком в плечо: стрела, не долетев до Синца, спасительно вильнула в кустах. Он оглянулся на шум и увидел волосатого человека с красными глазами. Обрывок шкуры был перекинут через плечо и стянут жгутом крапивы.

Красноглазый укладывал на древко лука другую стрелу. Синец со всех ног ринулся в чащу. Бежать пришлось в сторону от своего дома – упырь перекрывал ему путь к отступлению.

Через некоторое время Синец выломился на опушку леса.

Перед ним простёрлась долина реки Суланды, череда землянок угорского поселения Сулгар.

26Синец перебрёл через реку и подошёл к кузнице Ерегеба.

Лицо и руки племенного старшины были чёрны от копоти. Два его молодых помощника раздували жар в горне. Сам Ерегеб оттачивал на камне только что скованный нож.

Едва успел Синец раскланяться в приветствии, как опять увидел жуткого бледнолицего стрелка, спускавшегося к реке.

Возгласами и махами рук попытался узнать у старшины, почему этот человек хотел убить его. Старшина и вслед за ним его работники рассмеялись над страхами Синца, как над хорошей шуткой.

– Зергель! – повторяли они сквозь смех.

Вот и довелось встретиться Синцу с ходячим покойником, о каких рассказывали ему в славянских землях, зомбированным, по-современному говоря. Встретиться с олицетворённым приведением.

Что у славян существовало только в воображении – вурдалаки, упыри, лешие, то у угорцев находило воплощение в человеческом теле.

Только много лет спустя в долгом общении узнал Синец, как создавался Зергель.

Выбирали слабоумного, поили его отваром мухомора и багульника. Человек впадал в кому. Затем его отпаивали кровью оленя с козьим молоком. Он обретал способность двигаться, но напрочь лишался рассудка. Шатался по лесам как ходячий оберег. Или целыми днями живым идолом стоял на холме у жертвенника. Для него в племени отводили отдельную пещеру. Его кормили – приносили пищу. Ему давали лук и стрелы – символические, тупые, не убойные.

В качестве религиозной жертвы одаривали необходимой одеждой.

Кто лучший кусок отдаст Зергелю, кто не пожалеет только что выделанной шкуры – того Зергель оборонит от несчастий…

За ковку косы Ерегеб запросил плату в три хлебных каравая[17].

Уже разнеслось по угорским стоянкам, что орос[18] снимает урожай.

27Остатки каравая Фимка завернула в лист лопуха и побрела через реку. Большой живот она как бы на плаву впереди себя толкала.

В зарослях ивы по тропке, набитой вдоль берега Кошутом, быстро достигла жилища соседа-угорца.

Общительность женщин, позыв их к единению не завершается, как у мужчин, братством по оружию, собиранием воровской шайки, пьянством.

Сестринство по любви и ласке, по зачатию и рождению предполагает оседлость, хотя, конечно же, с непременным условием строгой семейной обособленности, ареала.

Тутта сидела в центре двора, настороже. На открытом огне готовила похлёбку из вяленых рыбьих голов.

Вонь стояла для беременной Фимки нестерпимая. Она виду не подала. Задобрила хозяйку светлейшей улыбкой и подношеньицем – полукараваем.

Молча любовалась детьми соседки как наглядным воплощением того, что ещё дозревало у самой в утробе.

По родовым понятиям угорцев весь ум, вся суть женщины состояла в ребёнке. В детях.

Во всех выпуклостях и впадинах женского тела, во всех изгибах и округлостях усматривали они младенчиков. Женщина для угорца вся как бы и сложена была из младенчиков.

Время от времени они отделялись от слепка один за другим, а на месте отпавших нарождались новые…

Угорцы выкладывали на земле из камня фигуру женщины. И если рождалась девочка, один камень из фигуры убирался, становился основанием другой композиции. Такие каменные лежачие матрёшки окружали капища.

Тут на Суланде, в центре племенного обитания, подобных наземных мозаик было не счесть.

Когда распахивали холм тракторами, целые пласты мостовых выворачивались. Не сланец какой-нибудь, известняк, обычно залегающий на высотках, а речной, обкатанный течением галечник…

Под столбом с оберегом – лосиными рогами – у входа в землянку Кошута разноязычные женщины, Фимка и Тутта, объяснялись жестами, улыбками и кивками.

Фимка угодливо гладила по голове младшего угорца. Тутта понятливо бросала взгляды на её живот.

Фимка озабоченно вздыхала. Тутта сочувственно качала головой.

Более глубоким вздохом Фимка выразила свою крайнюю встревоженность предстоящим ей событием. В ответ Тутта дала своему ребёнку подзатыльник, мол, ничего страшного, они сами выбираются на свет, сами за жизнь цепляются.

– Нем фелеш ала кар![19]

28Обратно от кузницы шамана Синец шёл с оглядкой. Совсем недавно сам наводил страх на угорцев своими очистительными пожарищами, а после встречи с Зергелем и его припекло. Так что дома первым делом наказал Фимке из солёного теста слепить крестик, обжечь в огне.

Фимка обмазала горячий крестик брусничным соком и нанизала на гайтан из заячьх жил.

Назавтра Синец уже с этим оберегом на шее, с молитвой на устах и с тремя караваями в плетёнке шёл в Сулгар расплачиваться за ковку косы.

Солнце садилось. На холме у кузницы было светло, а в низине у реки день померк, из оврагов туда наволакивало тумана.

У кузницы вокруг ямы с раскалёнными углями толпились угорцы.

Шаман Ерегеб бил в бубен, камлал.

«Вишь ты, какая у них служба-то!» – думал Синец.

Православную литургию он знал и в камлании пытался приметить сходства.

На его взгляд, Ерегеб изображал смерть, медленно кружился и оседал. Ребром ладони шаман как бы рассекал своё туловище на части. Кидал «обрубки» в огонь для очищения.

Вдруг совсем натурально выхватил уголь из горна и вдавил его себе в обнажённую грудь.

Угорцы исторгли при этом общий стон. Женщины завизжали.

Ерегеб охлопал руки от сажи. Смахнул с груди угольное крошево. Никакого ожога ни на теле, ни на ладонях заметно не было.

Шаман блаженствовал, запрокинул голову и кружился.

«По-нашему всё равно что вознесение», – подумал Синец.

29В ожидании конца обряда Синец обошёл кузницу и остановился возле наковальни, вбитой в чурбак.

Он сам желал заняться огненным ремеслом. Знал, с чего начать.

В небольшом озерце возле своего жилища давно приметил бочажину, покрытую синей маслянистой плёнкой – верный признак болотной руды.

Надо докопаться там до твёрдого дна. И скребком выволакивать породу на сушу. Промывать её на холстине. Твёрдые катышики откладывать. Когда наберётся горстей десять, высыпать их на раскалённые угли, обжечь.

Потом катышики обстукать камнем от окалины. И полученную железную крошку расплавить в тигле, слепленном из жаростойкой белой глины.

Пока плавится железо, в мокром песке вылепить форму молотка и залить её жидким металлом.

Молоток готов. Только на рукоять насадить…

Раз в двадцать больше руды потребуется на отливку наковальни, перед которой стоял Синец. На добычу придётся всё будущее лето убить. А кто за него станет избу рубить, пахать, сеять, косить?

Только две руки у Синца. Когда ещё вырастет помощник. Да, может быть, и вовсе девка родится.

Зато себе наперёд заделье продумано.

Мечта имеется.

Без этого жить тревожно.

30Камланье заканчивалось.

Каждый из участников таинства подходил к Ерегебу и клал руку на его плечо.

Последним поклонился перед ним Синец и подал хлебные караваи.

Получил косу не длиннее серпа – больше из подковы не вытянуть. Однако и это уже было серьёзное орудие.

Только вот придётся часто бегать к Ерегебу для отбивки лезвия. Своего-то обушка нет.

«Ничего, ничего, и мы кузню заведём», – думал Синец.

Ещё одно дело имелось у него к Ерегебу.

Зачем же следующего года ждать для обзаведения скотиной, коли можно и в конце этого первого лета успеть наготовить сена на зиму, с новенькой-то косой.

На гаснике висел у Синца кожаный мешочек, а в нём двадцать пять резан – одинаковых обрубков серебряной, с мизинец толщиной, проволоки, что составляло две куны.

На эти деньги и намеревался купить Синец у угорца стельную козочку.

Синец приставил указательные пальцы к голове и заблеял перед Ерегебом.

А потом похлопал по кошельку на поясе.

– Кешке, – понял Ерегеб.

– Кешке, кешке! Козочку бы мне, – обрадовался Синец. И выкинул перед лицом Ерегеба пальцы числом двадцать.

И позвенел в кошельке серебром.

Ерегеб отрицательно закачал головой.

– Деген пеньч[20].

Из своего кошеля достал квадратные палочки. На них были вырезаны разные фигуры.

– Ольян пеньч бир?[21]

– Таких нет.

После чего Ерегеб указал на хлебные караваи и выкинул пальцы пятнадцать раз.

– Кеньер![22]

31Домой Синец отправился распоясанным.

На поясе волок козу за рога.

– Наши деньги у них не в ходу, – сказал он Фимке. – У них баш на баш. Пятнадцать караваев – это ты за три уповода управишься. А с деньгами-то я на торжище чего хочешь добуду. В прошлом году у них там за две-то куны торбаса давали. Как же без торбасов? Зимой на охоту в чем пойдешь?

32С расплатой за козу вышла задержка. Вместо того чтобы наладить производство хлебных караваев, вздумала Фимка рожать.

Тем утром Синец уплыл на плоту в низовые омуты за рыбой. А Фимка в одиночку молотила, ссыпала зерно в чан.

Грубые плахи этого зернохранилища были схвачены обручами из расщеплённых прутьев. Высота – по грудь. И вот когда она стала поднимать очередной куль на кромку чана, вдруг резануло её вдоль позвоночника и ноги подкосились. Зерно выплеснулось на землю.

Она села почти без чувств от боли. Бессознательно на спине, на локтях поползла к реке.

Задрала поневу, трясущимися руками развязала узел на обрезке рыболовной сети, носимой на животе для оберега.

Расплела косу – по приметам. Легла в воде головой на сушу, ногами на глубину. Сразу полегчало. И началось.

Сперва между ног вода стала мутной. Потом что-то похожее на камень-голыш увидела Фимка внизу живота.

Розовое плечико.

Потом она будто выстрелила ребёнком в воду. Выхватила его с глубины, вскинула в воздух. И он сразу подал голос.

Она его между грудей уложила и выползла на берег. Перевалила на траву.

Метровая пуповина ещё скрепляла нутро матери и младенческое брюшко. Чтобы разъединиться, Фимка потужилась, и коврига детского места выскользнула из неё.

Теперь всё, что было в её утробе, – ребёнка и плаценту, она оставила у воды.

Вернулась с серпом и обрезала пуповину, предварительно перевязав её ниткой из подола.

В доме обмыла ребёнка.

Дала грудь.

Уложила на труху из гнилого пенька березы[23].

Фимка укрыла ребёнка оленьей шкурой.

А тут надо сказать, что оленьи ворсинки трубчатые, всасывают пот, влагу. Кончики отгнивают и сами собой отпадают. Только просушивай да выбивай хорошенько шкуру дня через два-три… Такие многоразовые памперсы…

Младенец уснул в самом тёплом месте землянки, где обычно у Фимки выхаживалось тесто.

Деревянным заступом она выкопала на берегу ямку. Остывшую плаценту захоронила там под кустом шиповника.

Из жилища – рёв. Ребенок зовёт.

На ток, убитый цепами, зовут высушенные снопы. (Ночью набрякнут от росы, снова их надо будет в овин. Хоть горсть намолотить, а потом уж и к дитятку.)

Во время кормления из памяти поднимались ласковые слова, коим никто никогда Фимку специально не учил:

– От тебя, мой свет, моя капелька, я сама всякую беду отведу. Будет куполом тебе любовь моя, колыбелькою – моё терпение, молитвою – утешение. Дождалась тебя, мой свет, как земля зари, как трава росы, как цветы дождя…

33У отца своё соскочило с языка при виде новорождённого. Затемно приплыл к жилью уставший Синец. Посмотрел, ухмыльнулся:

– Давай расти. Поматюгиваться научу.

Кажется, больше радовали отца щуки на кукане. В самом факте рождения ребёнка не виделось ему ничего особенного. Плоть отделилась от плоти как яйцо от утки, как зерно от колоса.

Выход ребёнка из чрева матери, как всякое движение на Земле – воды, воздуха, птиц, рыб и червей, как ток крови в жилах или поедание пищи, – не удивительны были для человека тех времён.

Мальки плавают в тёплых заводях, птенцы пищат в гнёздах, зверята в норах…

Зачатие – вхождение мяса в мясо. Роды – возвратный ход.

А первенец к тому же – лишь начало многочисленных будущих рождений, пробивание путей.

Сколько ещё появится их, таких горластых. Одна забота всё-таки донимала отца:

– Крестить надо! А до храма мерила старуха клюкой да махнула рукой.

– Без имени ребёнок – чертёнок, – согласилась Фимка.

– Ну, пускай хоть Ванькой пока побудет.

– Иванов как грибов поганых. Мне Никифор по сердцу.

– Хоть горшком назови.

И отец уснул на ворохе соломы по другую сторону глинобитной печи.

В какой летописи, каким подьячим означена эта ночь? История академических фолиантов и школьных учебников! Что ты скажешь об этой ночи у безымянной излучины реки Пуи? Конечно, было у этой ночи своё число. Поиграем опять в цифры: 12, 21 августа 1524, 1425, 1245 года…

Покопаемся в архивах. Найдём соответствующие записи в эти числа. Посещение каким-нибудь князем дальних уделов – за поборами князюшко нагрянул. Приём каких-нибудь послов с подарками государю. Хорошо, если про пожары будет упомянуто в летописи, про наводнения и засухи.

Это, по документам, самое короткое приближение писаной истории к жизни таких, как Синец и Кошут, Фимка и Тутта. Больше не найдёте ни слова! Где в трудах историков тот, кто изобиходил эту пядь земли на Пуе? Где история его ежедневного бытия? Или наша русская история, как наука, оплачиваемая государством, комплиментарная по отношению к заказчику, а может быть, ленивая и нелюбопытная, просто закрывает глаза на Синца и Кошута, Фимку и Тутту? Движение истории посредством пахоты, кормления детей, ковки топора, постройки дома, вырезания ложки, сборки колеса и варки мёда не принимается во внимание.

Движение истории путём обмена хлеба на серп, коровы на телегу, горшка на крестик считаются мелкими, незначительными.

Движение истории от землянки к терему, от часовни к храму, от плота к долблёнке, от лаптя к сапогу, – эти фундаментальные движения, сродни тектоническим, словно бы отбрасываются за ненадобностью…

34…А ночь эта после первых родов Фимки была неповторима, как все предыдущие и последующие.

Ночь первого коренного жителя этого места Земли сначала в полной тишине бликовала зарницами, а потом пролилась шумным дождём. Этой водой младенец будет вспоен, зерном с этого суглинка вскормлен.

С каждым глотком, с каждым кусом будет усиливаться его связь с этой твердью. Образовываться в его сознании, расти будет вместе с ним понятие даже не родины, не места рождения, а точки его посадки на Земле.

Вот он лежит в свете тлеющих углей очага, слепой, морщинистый, утомлённый тяжёлым переходом из вечного блаженства к юдоли земной.

Отмахивается кулачками от каких-то только ему видимых химер. Сучит ножками в попытке избавиться от колючей оболочки.

Срыгивает и мочится.

Кажется, и в самом деле никакой ценности для истории не представляет это нелепое существо. Только для матери. Но и мать-то никому не известной проживёт и станет прахом – песком и глиной.

Из кельи монаха-летописца такие лица были неразличимы. Появлялись – исчезали.

Впрочем, и сами они ни о каком особом внимании не помышляли.

Но всё-таки как-то и они понимали, толковали череду своих дней. На какую-то награду уповали в холоде-голоде, беде-несчастье в такие длинные, тёмные ночи в ожидании неземного, дальнего света утра, когда сердце вдруг начинает сильнее биться и сна ни в одном глазу.

В дымник брызжет дождём, несёт холодом из-под полога у входа.

Шевелится, кряхтит младенец в углу. Живая душа. Вот не было её – и вдруг появилась…

Глубокий вздох слышится в землянке.

Кто-то шепчет: «Спаси, сохрани».

И сами собой после этого сожмуриваются глаза.

Приходят покой и сон…

Не гусиным пером по пергаменту будут записаны их жизни, но, переведённые в образы духовные, через столетия будут считаны с небес медиумом.

Ставшие частицей биосферы, уловятся тончайшим зондом учёного. Сохранившиеся в корке земли в виде лептонных излучений, тронут обнажённый нерв художника…

35

На следующий день принялся Синец за баню. Такую же землянку срубил, только поменьше, на корточках едва повернуться, иначе зимой дров не напасёшься.

Корыто выковырял топором из осиновой колоды. Туда в воду раскалённые камни – и вечером уже всей семьёй парились. Пот, грязь с тела счищали щепкой.

В бане можно было теперь младенца обмывать круглые сутки. Простуду, кашель лечить. Придёт стужа – в баньку и козу застанут на ночь.

В оставшиеся тёплые дни Фимка берёт с собой в ближний лес ребёнка в плетёной корзине.

Косит для рогатой скотинки по опушкам, по берегам. Траву развешивает на жерди. Охапками складывает в кучи. Стогует деревянными рогатинами.

Синец валит на пашне обгорелые деревья, выжигает пни до корневищ. Прокоптился, бороду подпалил. Даже после бани от него пахнет жжёным волосом.

Половину урожая успели обмолотить засухо.

Потом ждали, пока после осенних ливней глина на току застынет. И снова взялись за цепы, а вернее, за гибкие концы длинных прутьев.

Комли исколачивали до мочалы.

Много дней подряд мог теперь позволить себе Синец не ходить на охоту. Хлеб не переводился. Мукой забалтывали грибное варево. Или кашу варили.

Парили бруснику.

Урожай освобождал!

Синец с рассвета до потёмок обустраивал, совершенствовал владения. Что ни день, то на ряд прирастал сруб избы на возвышении. (До весеннего половодья надо было успеть переселиться с береговой низины. Иначе смоет.)

Соль выпаривалась на болоте.

Лапти плелись. И костяной иглой шилась душегрейка из шкур забитых на палеве зайцев.

(А прежде эти шкуры для размягчения поливались мочой и коптились над костром для мягкости.)

Вокруг жилища колготиться одно удовольствие, но по первому снегу всё-таки грех не сходить за свежениной.

36Петли сплёл Синец из заячьх жил. Вдел эти жгутики в трубчатые утиные косточки. Чтобы зверёк не перегрыз.

Заострил десяток колышков.

В лесу путь отмечал зарубками на деревьях. Вокруг установленной петли-силка окуривал головней с пожарища – тыкал в снег, чтобы отбить человеческий запах.

Затеси на дереве – метки для обратного пути – обмазывал глиной, разогретой и размятой в ладони, чтобы видом этих знаков не спугнуть ушастого.

Вдруг за оврагом на другом берегу безымянного ручья почуял движение. Пригляделся – это Кошут ставит свои силки.

– По ручью, значит, у нас с тобой межа будет! – прокричал Синец, раскинув вширь руки. – Там твои угодья, здесь – мои. Лес большой. На всех хватит.

Так появилось у ручья русское название Межевой. Оно до сих пор на слуху. И даже на мелких картах обозначается.

Лес, конечно, и вправду был бескрайний. Но после вторжения Синца, на два-три километра (шузаг) дальше пришлось брести Кошуту в глубь тайги, торить в тяжёлых снегоступах новые тропы, тратить дополнительные силы.

А Синец исхитрился ещё и лыжи себе вытесать. В бане распарил концы досок, загнул. Горячей сосновой смолой – живицей пропитал, чтобы не налипало. И в три раза быстрее Кошута стал по снегам скользить.

Кошуту – прибавка пути и трата новых сил, Синцу (на лыжах в сравнении со снегоступами Кошута) – сбережение.

Кошуту нужно каждый день в лес за пищей. Синцу неделю на каше можно прожить, не ломаясь в дальних переходах.

Кошут привязан к жилищу. Синец имеет хлеб в запасе и может себе позволить праздную отлучку.

37…Сало, шуга, забереги – и только потом на Пуе – ледостав.

Под ногой Синца сверкает зеркало в два пальца толщиной с живыми пузырями воздуха в зазеркалье.

На широкой лыже – плахе, политой снизу водой на морозе для лучшего скольжения, привязаны кули муки. Через плечо перекинута лямка.

Воз под пятки подбивает. Хорошо, задники у лаптей высокие. Не лапти это были, а бахилы. Синец сплёл их специально для похода[24].

38В бахилах шёл Синец по льду реки.

По берегам через сетку прутьев насквозь далеко видать. Внизу, подо льдом, как на ладони – донные коряги на песчаных дюнках.

Вверху – зыбкая бледная голубизна утренней морозной выси.

По тонкому прозрачному льду шёл человек будто по воздуху, если представить, что лето вокруг и лёд растаял.

Не шёл – летел, подбегая и подкатываясь. Сани опережали. Кто кого тащил – не понять.

Голова Синца обёрнута заячьей шкурой. На плечах клокастый заячий тулупчик, грубо сшитый жилами тех же зверьков.

Портки подвязаны гашником.

Ну, и новенькие берестяные бахилы на ногах…

39Торжище у угорцев выпадало на праздник бога Ен, на первые морозы, когда вода становится твёрдой, как земля.

Бог Ен, создавая всё сущее, послал младшего брата Омоля на дно Мирового океана.

Нырнул Омоль первый раз, вынес из глуби горсть земли. Из неё были созданы почва и леса.

Нырнул ещё. Из этой жмени Ен слепил животных и человека, остовы тел предварительно сплетя из тальника.

Третий раз нырять запретил. Но Омоль не послушался, ушёл под воду, чтобы сотворить всякий гнус.

Тогда-то Ен и покрыл воду льдом, запер Омоля в нижнем царстве.

Наступили на Земле долгие холода. Человек не выдержал, запросил у Ена тепла.

Ен услышал мольбы, растопил лёд. Но, улетая на небо, в верхнее царство у Полярной звезды, оттолкнулся посохом о землю так сильно, что пробил отверстие, откуда вырвались комары и болезни…

40Матёрая ракита высилась посреди низины в слиянии Пуи и Суланды. Вокруг ракиты были наскоро выстроены шалаши для обогрева и ночлега.