Полная версия

Столица Российской империи: Эпохи и стили от готики до неоготики XVII—XIX века. Очерки

Считается, что табак был завезен в Европу, на Пиренейский полуостров из Центральной Америки – Нового Света, открытого Колумбом (1492). Французский врач Жан Нико де Виллемен (1530—1600) был послом в Португалии. Живя в Лиссабоне, он изучил американское растение, убедился в его целительных и общеукрепляющих свойствах. Стараниями Жана Нико табак распространился по Европе и получил научное название по-латыни Herba nicotiana в честь своего исследователя. В ХVII веке курение табака (никотианы), заморского зелья, доставляемого из Америки, не считалось пороком, а было модным увлечением мужчин, посещавших для этого таверны, где имелись наборы специальных трубок из дерева, глины, рога. Тогда говорили «не курить», а «выкушать» или «выпить» трубочку никотианы. Вспомним картину голландского живописца, мастера бытового жанра Яна Стена (1626—1679) «Гуляки» (масло, дерево 39х39 см; Эрмитаж), где изображен молодой человек с курительной трубкой. В брачных договорах тех лет, заключаемых расчетливыми бюргерами, можно найти пункт, по которому супруг обязуется курить не дома, а в таверне.

Трехмерная объемная картина жизни устья Охты ХVII века воссоздана в диораме города Ниена и крепости Ниеншанц. Эта реконструкция опирается на обширный картографический материал и дошедшие до нас описания современников.

Период ХIХ-ХХ веков, когда Охта была рабочей окраиной Санкт-Петербурга, представлен в Музее археологическими находками бытовых предметов: баночки для помады, чернильницы, бутылки из-под сельтерской воды. Посуда и фотографии так же имеются в экспозиции Музея.

Память о крепостях, некогда стоявших у впадения Охты в Неву, жива и поныне. Памятный знак «Крепость Ниеншанц», воспроизводящий в граните пятиугольные очертания укреплений, поставлен в 1998 году на Малоохтинском проспекте. На низких гранитных стенах установлены подлинные шведские пушки, захваченные при взятии Ниешанца. Авторы памятника – архитектор В. А. Реппо и археолог П. Е. Сорокин. Территория Ниеншанца стала памятником археологии. Музей и памятный знак популярны у петербуржцев, и не только жителей Охты. Сюда едут изо всех районов Санкт-Петербурга, чтобы прикоснуться к исторической памяти этого места, вспомнить длинную драматическую историю приневского края. В 2009 году общественно-деловой центр «Охта» обратился в Градостроительный совет Санкт-Петербурга с предложением о переносе памятного знака «Крепость Ниншанц» ниже по течению Невы на стрелку Охты. Связано это с расширением транспортной системы Санкт-Петербурга.

Историко-археологический музей «Ниеншанц» так же сменил место своего размещения. Сейчас его экспозиция временно расположена по адресу: Санкт-Петербург, Английская набережная, дом 6. Часы работы 10.00—18.00, выходной – вторник, тел. 324-05-18. Это здание возведено в первой трети ХVIII века, перестроено в 1865—1866 годах (архитектор В. Е. Стуккей), принадлежало князю Тенишеву. Здание для музея «Ниеншанц» предоставлено ОАО «Газпромнефть». К сожалению, до сих пор открытым остается вопрос о создании археологического заповедника на территории Охтинского мыса, хотя временной охват тамошних находок впечатляет: от стоянок древних людей эпохи палеолита до деревянной стены шведской крепости Ландскрона и внешних укреплений шведской крепости Ниеншанц.

«збирал на Невском устье государеву таможенную пошлину с торговых с немецких и русских людей, которые ездили с невского устья в Орешек и в Новгород и назад и которые немецкие и русские люди стоя торговали на невском устье».

«…и городские сооружения, и укрепление в том состоянии, в каком они ныне пребывают, более вредны, нежели полезны».

«… всей своей великой силой войск легко, за краткое время так укрепиться в сей местности между двумя этими значительными реками и наконец (от чего да избавит милостивый Господь) осуществить свое с незапамятных времен испытываемое желание закрепиться на Балтийском море».

«Река Нева на всем своем протяжении от Ладожского озера до Ниена по обе стороны имеет высокие песчаные берега, до самого города поросшие по большей части высоким лесом и кустарником. Она течет не особенно быстро и почти повсеместно имеет глубину шесть футов при низкой воде, так что при добром ветре можно идти против течения на лодьях и других судах, но при сильном встречном ветре затруднительно ходить и вниз, и вверх по течению. Но когда со стороны Балтийского моря, с запада или с севера – и юго-запада поднимается буря, вода в реке Неве у Ниена повышается на 4 локтя выше обычного уровня и причиняет большой ущерб стоящему там укреплению».

«Город Канцы стоит в устье Охты; город земляной, вал старый, башен нет, за валом рогатки деревянные и ров; изо рву к валу палисады сосновые; город небольшой, земли в нем всего с десятину; величиною по примеру с каменную Ладогу. Охта течет из болот, впадает в Неву ниже города, близко стены; река глубокая: ходят по ней шкуты большие и корабли с половиною груза. Посад Канецкий стоит против города за Охтою, по устье Охты к Неве; чрез Охту сделан мост подъемный. В посаде всех дворов с 400. Пушек в Канцах много железных. В городе только один воеводский дом, да солдатских дворов с 10. На посаде каменных палат нет, все деревянные…»

Глава 2

ПЕТРОВСКОЕ БАРОККО

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ

После взятия Ниеншанца Нева, мощная водная артерия Северо-Запада России, оказалась в руках русских. У истока реку контролировала крепость Шлиссельбург (Ключ-город). Крепость Ниеншанц (Шлотбург – замок-город) при впадении Большой Охты в Неву Петр I приказал уничтожить. Россия нуждалась в новой крепости на Неве как базе российского флота. Идея великого царя о новой крепости нашла воплощение на островке в дельте Невы. Остров до сих пор называется Заячий (Еннисаари по-фински, Веселая земля или Луст-Эйланд по-шведски). Маленький Заячий остров – длина семьсот пятьдесят метров, ширина – триста шестьдесят – находится там, где могучая Нева делится на три потока. Это собственно Большая Нева, Большая Невка и Малая Невка. Естественные очертания берегов безлюдного островка определили контуры будущей крепости. Там существовало очень маленькое «поселение чухонское», но к началу ХVIII века его жители вымерли. Ближайшая суша – Березовый остров – в те времена была покрыта лесом, болотами и почти непроходима. Неприятельскому войску было бы затруднительно приблизиться к правому берегу Невы по заболоченной непролазной чаще. Вражеские же корабли, поднявшиеся с моря по Неве или Большой Невке, новая крепость могла расстрелять из пушек прямой наводкой.

Петр I сам выбирал место для строительства цитадели, защищающей фарватер Невы, и выбрал удачно. Французский инженер Ж.-Г. Ламбер (Жозеф Ламберт), прибывший в Россию в 1701 году, помог советом государю в выборе места и составил проект самой первой деревоземляной крепости.

С развитием артиллерии старые крепости, сложенные, в основном, из известняка, уже не могли противостоять разрушающему воздействию орудийного огня. В ХVI веке многие старые крепости были облицованы кирпичом. Каменные и чугунные ядра разбивали стены старых крепостей, кирпичи превращались в песок. Крепости становились беззащитны, их было легко захватить. Так, например, второй штурм Нарвского замка (1704) после огня русской артиллерии продолжался 40 минут. Деревоземляные стены крепостей каменные и чугунные ядра пробить не могли.

Идея плана невской твердыни, конечно, принадлежит самому Петру I. Изучив во время заграничного посольства образцы западноевропейского фортификационного искусства, Петр Алексеевич высоко ценил французскую инженерную школу. В конце ХVII века ее блестящим представителем был инженер С. Вобан (Вобан Себастьян ле Претр, де; 1633—1707). Вобан: военный инженер, маршал Франции (1703), почетный член французской Академии наук (1699), построил 33 новые крепости, осаждал 53, модернизировал более 300. Он изобрел способ постепенной атаки крепостей, был одним из основоположников минно-подрывного дела, организовал первые саперные и минные роты. Его труды по военно-инженерному делу были в библиотеке Петра I. Очертания бастионов новой крепости на плане очень похожи на проекты С. Вобана. В начертании плана принимал участие и В. А. Кирштенштейн – опытный военный инженер. В 1699 году он прибыл в Россию из Саксонии и до смерти в 1705 году руководил всеми строительными работами на Заячьем острове.

Швейцарец Доменико Трезини, архитектор, инженер, «полковник от фортификации», почти 30 лет, после смерти В. А. Кирштенштейна, руководил перестройкой первоначальной земляной фортеции в каменную.

Существующая до сих пор в центре Санкт-Петербурга крепость заложена 16 (27) мая 1703 года в царствование Петра I. Ныне эта дата широко отмечается как день рождения нашего города.

По повелению государя закладку цитадели осуществил первый губернатор нового города А. Д. Меншиков. Сам Петр Алексеевич уехал в Лодейное Поле 11 мая 1703 года, где на верфи строили 15 новых кораблей, и вернулся в Шлотбург 20 мая.

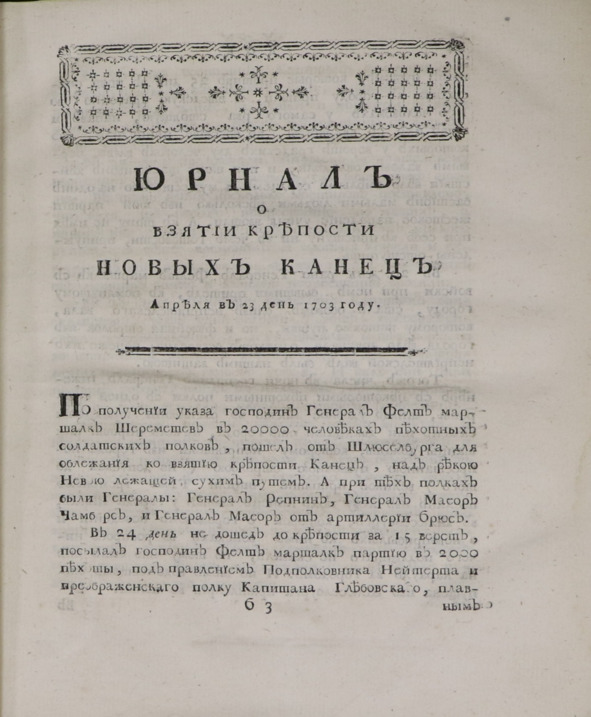

Новозаложенную крепость назвали Санкт-Петербурх. Первая русская печатная газета «Ведомости», основанная Петром I, так отразила это событие:

Кто строил крепость? Солдаты, бравшие Шлотбург (Ниеншанц). Солдаты и рабочие, укреплявшие Шлиссельбург, спустились по Неве и присоединились к первым строителям в июле 1703 года. К ним в помощь из разных мест России потянулись работные люди, направленные на берега Невы царским указом. Они и стали «подкопщиками» – чернорабочими на тяжелых земляных работах, валили лес для строительства, сплавляли его по Неве. И пленные шведы принимали участие в возведении новой русской фортеции. Не все пережили суровую зиму 1703 – 1704 годов. Уже в наши дни, при проведении реставрационных работ, найдены их могилы на территории Петропавловской крепости.

Первые валы будущей Петропавловской крепости были земляными, в высоту достигали семи метров, в ширину – пятнадцати. Наружные эскарповые стороны валов выложены дерном, их уклон к горизонту составил 75 градусов. Внутренние (валганцовые) стены крепостных валов обшили досками, ставившимися вертикально. Внутри валов устроили рубленные из бревен казармы для гарнизона. Они были защищены от навесного огня самим расположением внутри укреплений.

Из общей линии крепостных стен выдавались бастионы-раскаты. Их строили под личным наблюдением царя Петра и его соратников: Меншикова, Зотова, Головнина, Трубецкого, Нарышкина. Стрельба с бастиона увеличивает площадь поражения огнем вокруг крепости.

Внутри строящихся стен заложили деревянный собор Святых Петра и Павла. Митрополит Новгородский Иов освятил будущий собор во имя святых апостолов Петра и Павла. В честь этого события произвели торжественный пушечный салют. Собор, заложенный в Петров день, 29 июня, получил имя в честь Святого Петра, небесного патрона государя Петра Алексеевича, и первоапостола Павла. С тех пор крепость и новый город зовутся Санкт-Петербургом. Название «Петрополь» на греческий лад не прижилось, но встречается в письмах государя 1703—1704 годов и у русских поэтов.

Крепость строили очень быстро – шла война, Финский залив сторожила эскадра шведского адмирала Нуммерса, отряды шведов устремились к Неве, чтобы выбить русских, возвращавших исконные земли «отчич и дедич». Со стороны Выборга шведский полководец Абрахам Крониорт подошел к реке Сестре. 7 июня Петр I вышел навстречу шведам во главе восьмитысячного отряда из двух пехотных и четырех кавалерийских полков. Драгун (кавалеристов) возглавил полковник К. М. Э. Ренне (Рен). На реке Сестре произошла битва. Под сильным огнем шведской артиллерии русские драгуны овладели мостом, переправились через реку, заставили шведов сдать позиции и обратили их в бегство. Царским указом полковник Ренне назначен первым комендантом Санкт-Петербурга.

В июле крепость возвели уже наполовину, а к середине сентября строительство было закончено. С тех пор и по сию пору план крепости остается в основе своей неизменным – шестигранник, вытянутый с востока на запад, на стыке граней расположены бастионы, их соединяют прямые стены – куртины. Так образуются оборонительные фронты. Три бастиона выходят на север и три обращены к Неве. Осенью 1703 года доставили и разместили на бастионах более трехсот пушек. Это были орудия шведские трофейные и русские, отлитые на Олонецких заводах. Наиболее мощная артиллерийская батарея встала на Царском (Государевом) юго-западном бастионе – там было пятьдесят восемь пушек. Нарышкин и Трубецкой бастионы охраняли по пятьдесят два орудия.

Куртины называются: восточная – Петровская, западная – Васильевская, северные – Никольская и Кронверская, южные, выходящие на простор Большой Невы – Монетная и Невская. В конце XVIII века Монетная переименована в Екатерининскую и носит это название до сих пор. Эта куртина глухая, в остальных проделаны одноименные ворота.

Строительство ведется и на внутренней территории – цейхгауз, дома, склады продовольствия. 16 августа 1703 года новоявленные петербуржцы оказались застигнуты наводнением, стихийным бедствием, ставшим такой же неотъемлемой частью жизни Санкт-Петербурга, как и белые ночи. И только в наши дни достроена дамба, призванная защитить город от разрушительной стихии. В 1703 году через Заячий остров с запада на восток прорыт канал, предназначенный ослабить напор воды при сильных западных ветрах, нагоняющих наводнения. Иногда при таком ветре, кажется, что могучая Нева повернула и стремится к Ладоге – своему истоку. По этому каналу в самый центр крепости доставляли строительные материалы, боеприпасы, продовольствие. Впоследствии вдоль канала высадили липы, тополя, и Петропавловский собор стоял на южном берегу этого канала.

Постройка Петропавловской крепости продолжалась с 16 мая 1703 года до 4 апреля 1704 года. Окончание строительства отмечено светом фонаря, впервые загоревшегося на Государевом бастионе. Таков был первый период истории Петропавловской крепости.

Осенью 1703 года произошло несколько событий, имевших значение для торговых и политических связей российского государства. В ноябре в Неву вошел корабль из Голландии под командованием шкипера Выбеса. Он привез соль, вино и получил пятьсот золотых – награду, назначенную государем первому иностранному кораблю, прибывшему в Неву для торговли. Петр Алексеевич велел выплатить денежные премии первым трем иностранным торговым судам еще в мае 1703 года. Им предназначались: первому – пятьсот, второму – триста, третьему – сто золотых монет. А. Д. Меншиков, первый губернатор Санкт-Петербурга, исполнил приказ царя.

В августе 1703 года двенадцать торговых голландских судов не смогли войти в Неву для покупки леса. Шведы, ранее торговавшие невской древесиной, уже не контролировали Неву. Меншиков согласился продать им лес, но шведский адмирал Нуммерс, чья эскадра сторожила Финский залив, не позволил совершить эту торговую сделку. И только после ухода шведского флота на зимовку в Выборг, куда доставляли провизию для судов с военно-морских баз Кальмар и Карльскруна, отважный голландский шкипер Выбес прибыл в Неву.

В ноябре того же года, после ухода шведской эскадры, государь вышел на яхте в устье Невы. Он искал место для морского форпоста, чтобы надежно закрыть Неву от нападений с моря. Выбор царя пал на остров Котлин. Так начинался Кронштадт.

В 1704 году голландский гравер-офортист Питер Пикарт создал гравюры с изображением пленных шведских кораблей «Гедан» и «Астрильд». Его резцу принадлежит и первый план Санкт-Петербурга. Голландец в 1703 году переехал с семьей в Россию. Летом того же и будущего, 1704, годов в составе походной гравировальной мастерской Питер Пикарт находился в русской армии, действовавшей на берегах Невы. Его гравюры – репортаж прямо с места военных событий. В 1704 году он гравировал башню Кроншлот, с которой началось строительство Кронштадта.

До 1705 года немец В. А. Кирштенштейн руководил строительством на Заячьем острове. После его смерти работы в крепости вел швейцарец Доменико Трезини (1706—1734). Доменико Трезини («архитектурии полковник Трезин» ок.1670—1734), почти ровесник Петра I, вторую половину своей жизни прожил в России, в Санкт-Петербурге, и стал великим русским архитектором. Его постройки имеют градообразующее значение и составляют первый этап нового стиля русской архитектуры – петровского барокко. Он осуществил предложения своего предшественника В. А. Кирштенштейна о строительстве в Петропавловской крепости двух равелинов, вспомогательных сооружений на восточном и западном концах крепости, о выносе в Неву ее южных бастионов. Здесь проходила песчаная коса, и глубина была маленькая.

В кирпичных двенадцатиметровых стенах прорезали ворота: Кронверкские, Петровские, Невские, Васильевские, Николаевские. Над Государевым (Царским) бастионом реял большой желтый флаг с двуглавым орлом, цепко держащим в когтях четыре моря – Черное, Белое, Каспийское и Балтийское.

Особо надо сказать о Петровских воротах – входе в крепость с востока. В 1708 году в Петропавловской крепости сооружены деревянные триумфальные ворота как повторение установленных в 1704 году в отбитой у шведов Нарвской крепости. Автор проекта обоих триумфальных ворот – Трезини, через шесть лет заменивший деревянные ворота каменными. В 1716—1718 годах они стали парадным въездом в Петропавловскую крепость и получили пышное оформление – аттик, четыре колонны, композиция из трофеев, барельефы аллегорического содержания. Таков стиль петровского барокко, родившийся из сочетания приемов итальянского и североевропейского барокко. Традиция устанавливать триумфальные арки для въезда победителей (императоров, полководцев) берет начало в Древнем Риме, проходит через все Средневековье и продолжается в Новое время. Прижилась она и в российской культуре. Долгое время древний Рим был центром европейской цивилизации. Второй Рим – Константинополь. Москва, воспринявшая веру и культурную традицию Византии, стала третьим Римом. Санкт-Петербург, куда переместилась столица Российской империи, продолжает культурную традицию центра мира. Прообразом российских триумфальных ворот могли служить триумфальные арки, до наших дней стоящие на римской площади Форум Романум. Они воздвигнуты в честь императоров Тита, замирившего в 81 году нашей эры восставшую Иудею, и Константина Великого, уравнявшего Миланским эдиктом христианство с другими религиями Римской империи (313 год). Двадцатиметровая арка Тита стоит на высоком пьедестале, свод арки венчают летящие крылатые фигуры. Это аллегорическое изображение победы – виктории по-латыни. Победы над шведами государь Петр Алексеевич так же именует викториями. Так образы античности входят в суровую военную жизнь восемнадцатого века и облагораживают ее вечными идеалами.

Первые ворота в центре деревоземляной Петровской куртины устроены в 1703 году. Они сделаны из камня, имели две полуциркульные арки и назывались Верхними. Руководил этой постройкой, как и строительством всей Петропавловской крепости, военный инженер В. А. Кирштенштейн. По указу Петра Алексеевича 1708 года Верхние ворота Петропавловской крепости названы Петровскими. По проекту Д. Трезини в том же году ворота перестроены как триумфальные подобно Нарвским (их строил тот же швейцарский архитектор). Ворота имеют два яруса. В первом расположен портал, оформленный как романская арка. Портал завершен аттиком, в тимпане которого размещен барельеф «Низвержение Симона-волхва апостолом Петром».

Петропавловская крепость. Петровские ворота. Барельеф «Низвержение Симона-волхва апостолом Петром»

В аллегорической форме здесь повествуется о победах русского оружия над шведами. В Библии написано о волхве Симоне – современник апостолов, принял святое крещение и пользовался у народа Самарии, где жил, большим авторитетом. Он летал на глазах потрясенной толпы, а когда апостол Петр пришел в Самарию, Симон вознамерился купить у него дар возложением рук на человека наделять его Святым Духом. Апостол Петр отказал ему и низверг взлетевшего на землю. Симон-волхв в Библии – основатель всех лжеучений. Фигура святого Петра с двумя ключами установлена на Петровских воротах и вышита на троне государя, символизируя победоносную Россию. Так проводятся символические аналогии Санкт-Петербурга с Римом – городом святого Петра. Барельеф на Петровских воротах выполнен из мореного дуба Гансом Конрадом Оснером, мастером резного и скульптурного дела, в 1717 году. Это самая известная его работа, исполненная в традиции романской скульптуры – у персонажей широкие лица, лопатообразные руки. Колдун падает с небес головой вниз. Там изображен Санкт-Петербург как храм, увенчанный куполом и шпилем, а Петр I в одеянии римского императора указывает жезлом на свой город. Петербуржцы видели в этом сюжете предсказание поражения Карла ХII в Северной войне. Еще один смысловой пласт барельефа – гибель волхва, казнь апостолов Петра и Павла, возведение собора над могилой Святого Петра в Риме. Одноименные соборы символически связывают Санкт-Петербург и Рим. Напоминает барельеф и произведения холмогорских резчиков по дереву. Уже в XXI веке реставраторы очистили барельеф от многих слоев краски. Открылась фактура трехсотлетнего мореного дуба, выдержанного в морской воде. Этот материал крепче железа. Аттик Петровских ворот завершен лучковым (полукруглым) фронтоном, где помещено горельефное изображение благословляющего Бога Саваофа. По стилю эту работу тоже приписывают Г. К. Оснеру.

Петропавловская крепость. Герб России

В 1720 году над аркой Петровских ворот установлен свинцовый двуглавый орел массой более тонны – герб Российского государства (литейщик Ф. П. Вассау, золотил в 1722 году А. И. Захаров).

Петровские – первые триумфальные ворота Санкт-Петербурга.

Петропавловскую крепость строили мастера различных вероисповеданий, национальностей, культур. Один из таких выдающихся мастеров – Доменико Трезини (1670—1734). В России его называли Андрей Трезин, Тресин, Друзин. Его ценил государь Петр Алексеевич, ставший крестным отцом сына Трезини Петра (Пьетро). Первое задание многообещающего зодчего – строительство форта Кроншлот. Почти тридцать лет руководил он перестройкой Петропавловской крепости в камне, по его проекту устроены оборонительные и охранительные казематы в ее бастионах и куртинах. Он перестроил в камне Петропавловский собор (1712—1733), соединил композиционно и декоративно обновленный фасад собора и триумфальные Петровские ворота (1708—1718). До самой смерти Доменико Трезини строил Петропавловскую крепость и город вокруг нее. Стремительный взлет в петербуржское небо колокольни построенного им собора – лучший памятник выдающемуся швейцарскому архитектору. Мы не знаем, как он выглядел, не знаем, где его могила. Навсегда остался Доменико Трезини в петербуржской земле и памяти горожан.

При Анне Иоанновне строительные работы в крепости проводил немецкий военный инженер Б.Х.Миних, последователь С. Вобана. Он осуществил проект Кирштенштейна и возвел два каменных равелина, названных в честь деда и отца императрицы Анны Иоанновны (1730—1740). Это западный – Алексеевский (в честь царя Алексея Михайловича) и восточный, Иоанновский (в честь царя Иоанна Алексеевича).

Крепостные стены выложены из кирпича, гладко затерты серой известью и окрашены в розовый цвет. К 1740 году крепость в камне была окончательно перестроена. В 1752 году по проекту инженера В. Ситятина первоначальные деревянные аппарели для подъема на валганги пушек и боеприпасов заменены каменными. В 1779—1786 годах эскарповые стены, выходящие на Неву, по проекту инженера Р. Р. Томилова облицованы серым гранитом. Руководил облицовкой инженер Ф. В. Бауэр. Теперь они соответствовали невским набережным, одетым в выборгский гранит.

Нам известны имена архитекторов, строителей, инженеров, резчиков, скульпторов, которые проектировали и возводили невскую фортецию, Петропавловский собор и окружающие их здания. Это и русские мастера, и иностранцы, и потомки выходцев из Западной Европы, родившиеся в России. Вот имена людей, создавших столицу Российской империи – Д. Трезини, Б.-Х. Миних, Х. фан Болос, А.П.Ганнибал, А. Матвеев, Г. Гзелль, Л. Каравак, И. Зарудный, К. Оснер, Н. Пино, А.Ф.Вист, А. Ринальди, Ж.-Б.-М. Валлен-Деламот, Ю.М.Фельтен, А. Порта, Джакомо Кваренги и другие. Творчество этих зодчих и мастеров представляет панораму стилей, бытовавших в Санкт-Петербурге – от петровского барокко к классицизму.

Петропавловская крепость неразрывно связана с окружающей городской застройкой и широкой Невой. Ее силуэт доминирует в изменчивом петербуржском небе и отражается в темной массе невской воды, которая бывает и свинцово-серой, и пронзительно синей, и розовато-золотистой, и пастельно-перламутровой в волшебную пору белых ночей. Контраст горизонтальной линии крепостной стены и вертикального взлета колокольни собора впечатан в сердце и душу каждого петербуржца.

Петропавловская крепость. Колокольня Петропавловского собора