Полная версия

Золотая нить. Истоки русской народной культуры

Бесспорно, именно на арктические реалии указывает и текст эпоса Махабхарата, где говорится о том, что: «По мере того, как непрерывно движется Полярный круг, на нем обнаруживается три сотни и шестьдесят делений»19.

Среди удивительных феноменов земли арьев, описанных в Ведах и Авесте, есть один, исключительно важный, который уже почти столетие привлекает к себе самое пристальное внимание исследователей – это священные горы прародины арьев: Меру – в индийских преданиях, Хара – в иранских.

Вот что поведали о них древние предания.

На севере, где находится «чистый, прекрасный, кроткий, желанный мир», в той части земли, которая «всех других прекрасней, чище», обитают великие боги: Кубера – бог богатства, семь сыновей бога-творца Брахмы, воплотившихся в семь звезд Большой Медведицы, и, наконец, сам владыка Вселенной Рудра-Хара – «носящий светлые косы», «камышеволосый, русобородый, лотосоголубоокий, всех существ Предок»20. Для того, чтобы достичь мира богов и предков, надо преодолеть великие и бескрайние горы, которые протянулись с запада на восток. Вокруг их золотых вершин совершает свой годовой путь солнце, над ними в темноте сверкают семь звезд Большой Медведицы и расположенная неподвижно в центре мирозданья Полярная звезда.

С этих гор устремляются вниз все великие земные реки, только одни из них текут на юг, к теплому морю, а другие – на север, к белопенному океану. На вершинах этих гор шумят леса, поют дивные птицы, живут чудесные звери. Но не дано простым смертным всходить на них, лишь самые мудрые и смелые переступали этот предел и уходили навеки в блаженную страну предков, берега которой омывали воды Молочного океана.

Горы, отделяющие север и белопенное море от всех остальных земель, названы в гимнах Веды хребтами Меру, а величайшая из них – Мандарой. В Авесте – это горы Хара с их главной вершиной – горой Хукайрья. И также, как над горами Меру, над Высокой Харой сверкают семь звезд Большой Медведицы и Полярная звезда, поставленная в центре мирозданья. Отсюда, с золотых вершин Высокой Хары, берут начало все земные реки и величайшая из них – чистая река Ардви, ниспадающая с шумом в белопенное море Воурукаша, что значит «имеющее широкие заливы». Над горами Высокой Хары вечно кружит «Быстроконное» солнце, полгода длится здесь день, а полгода – ночь. И только смелые и сильные духом могут пройти эти горы и попасть в счастливую страну блаженных, омываемую водами белопенного моря-океана.

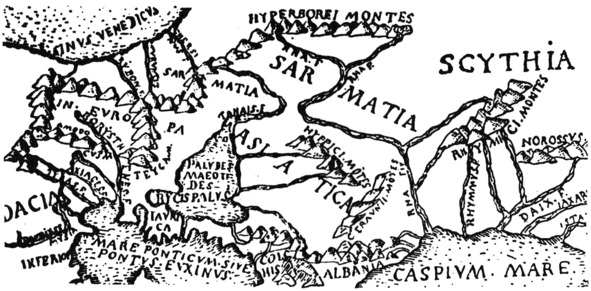

О великих северных горах писали и древнегречекие авторы. Они считали, что эти горы (названные ими Рипейскими), занимали весь север Европы и, протянувшись с запада на восток, являлись северной границей Великой Скифии. Так они изображались на одной из первых карт земли – карте VI века до н. э. Гекатея Милетского. О далеких Северных горах, протянувшихся с запада на восток, писал «отец истории» Геродот21. Сомневаясь в невероятной, фантастической величине Рипейских гор, Аристотель тем не менее верил в их существование, был убежден, что к северу земля поднимается, так как солнце там ниже, чем на юге, и с этих гор стекают все самые большие реки Европы, кроме Истра-Дуная. Такое убеждение подкреплялось вполне логичным выводом о том, что реки всегда текут с гор вниз и никогда не текут вверх в горы. За Рипейскими горами, на севере Европы, помещали древнегреческие и древнеримские географы Великий Северный или Скифский океан.

Часть карты к «Географии» Птолемея, изданной в Риме в 1490 году

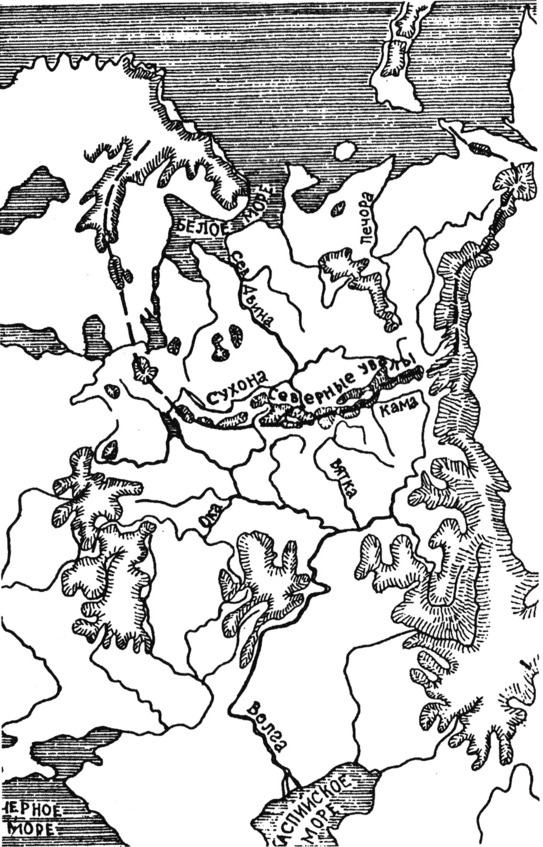

Вопрос о том, где эти горы, долгое время никак не разрешался. Было высказано предположение, что создатели Авесты и Ригведы воспели в своих гимнах хребты Урала22. Да, действительно, Уральские горы находятся на севере по отношению к Индии и Ирану. Да, богат Урал золотом и самоцветами, далеко к замерзающему северному морю протянулся он. Но только и Авеста, и Ригведа, и античные историки постоянно повторяли, что священные Хара и Меру, Рипейские горы протянулись с запада на восток, а Урал ориентирован строго с юга на север. Все – и Авеста, и Веды, и Геродот, и Аристотель – утверждали, что великие северные горы делят землю на север и юг, а Урал – граница запада и востока. И, наконец, не берут начало с Урала ни Дон, ни Днепр, ни Волга, не являются отроги Урала той границей, где разделяются земные воды на текущие в белопенное северное море и впадающие в южное море. Так что Урал, видимо, не разрешил древнюю загадку. Однако здесь не все так просто. Дело в том, что привычный для нас сегодня единый Уральский хребет стал называться так только с середины 18 века (от башкирского названия Южного Урала – Уралтау). Северная же часть Уральских гор издавна называлась «Камнем» или «Земным поясом». В отличие от Южного Урала, протянувшегося с севера на юг в меридианальном направлении, Приполярный Урал (Камень) – наиболее возвышенная и широкая часть Урала, где отдельные вершины поднимаются более чем на 1800 м. над уровнем моря, а общая ширина горной полосы достигает 150 км. (на 65° с. ш.), имеет северо-восточное широтное направление. От так называемых «трех камней» отходит Тиманский кряж, который лежит на одной широте и – что крайне важно здесь отметить – объединяется с Северными Увалами – еще одной возвышенностью, протянувшейся с запада на восток. Именно здесь, на Северных Увалах, находится главный водораздел бассейнов северных и южных морей. Выдающийся советский ученый Ю. А. Мещеряков называл Северные Увалы «аномалией Русской равнины» и, говоря о том, что более высокие возвышенности (Среднерусская, Приволжская) уступают им роль главного водораздельного рубежа, делал следующий вывод: «Среднерусская и Приволжская возвышенности возникли лишь в новейшее время (неогенчетвертичное), когда Северные Увалы уже существовали и были водоразделом бассейнов Северных и Южных морей». И даже более того, еще во времена каменноугольного периода, когда на месте Урала плескалось древнее море, Северные Увалы уже были горами23. Северные Увалы – главный водораздел рек севера и юга, бассейнов Белого и Каспийского морей – находятся там, где на карте Птолемея (II в н.э.) помещены Гиперборейские (или Рипейские) горы, с которых на этой карте берет начало Волга, названная древним авестийским именем Ра или Рха. Но по древнеиранской традиции исток этой священной реки находится на горах Высокой Хары, на «золотой вершине Хукарйа». И здесь стоит привести сообщение арабского ученого Ал-Идриси (12 в.) о горах Кукайа, которые он в своей «Географии» помещает на крайнем северо-востоке Европы, и которые аналогичны Рипейским горам античных географов, а также горе Хукарйа Авесты. Ал-Идриси, рассказывая о горах Кукайа, с которых берет начало река Русиййа, отмечает, что «в упомянутую реку Русиййа впадает шесть больших рек, истоки которых находятся в горах Кукайа, а это большие горы, простирающиеся от моря Мраков до края обитаемой земли… Это очень большие горы, никто не в состоянии подняться на них из-за сильного холода и постоянного обилия снега на их вершинах24.

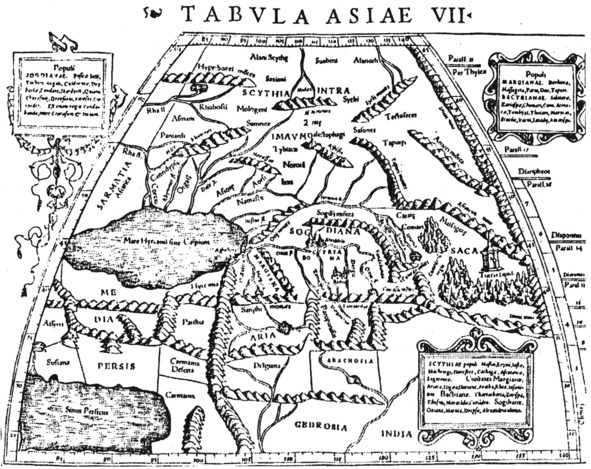

Карта Азии VII по Птолемею (из «Географии» 1540 г.) Под ред. С. Мюнстера

Обратимся к словарю Брокгауза и Ефрона (т.VII. 1892 г.). Здесь говорится о том, что на северо-восточной окраине Вологодской губернии горные хребты нигде не достигают до линии вечного снега, но, благодаря их северному положению, нередко снег не сходит с них круглый год. На северных склонах мощность снега к концу марта достигает 3,5 – 4 метров. И если священные горы Хара и Меру и Северные Увалы (в комплексе с Приполярным Уралом) – одно и тоже, то найти шесть рек, о которых писал Ал-Идриси, несложно. В Волгу (Русиййу) действительно впадают берущие начало на Увалах шесть крупных рек – Кама, Вятка, Ветлуга, Унжа, Кострома и Шексна. И если считать (как считали древние) истоком Волги Каму, то начинается собственно Волга-Рга (Рха) Птолемея и Авесты действительно с Северных Увалов. С них же берет начало и величайшая из рек Русского Севера – могучая и полноводная Северная Двина, впадающая в Белое море и имеющая около тысячи притоков.

Дуга священных северных гор индоиранцев. Главный водораздел северных и южных рек Восточной Европы.

В Авесте есть гимн, воспевающий священную реку арьев Ардви-суру, впадающую в белопенное море. Ниже приводится фрагмент этого гимна:

Молись великой, славной,Величиной равнойВсем водам, взятым вместе,Текущим по земле.Молись текущей мощноОт высоты ХукарьяДо моря Ворукаша.Из края в край волнуетсяВсе море Ворукаша.И волны в серединеВздымаются, когдаСвои вливает воды,В него впадая, АрдвиВсей тысячью протоковИ тысячью озер25.Здесь стоит отметить, что Северная Двина, являющаяся самой крупной водной артерией севера Европейской части России, имеет площадь водосбора в 360750 км2 и несет 110 млрд. м3 воды, что составило бы два Днепра или три Дона. Половину вод Белого моря составляют воды, принесенные Северной Двиной.

Название реки Ардви Сура Анахита значит «двойная вода, могучая, непорочная». Но еще в 16 веке Александро Гванини писал: «Река Двина получила название от соединения двух рек – Юг и Сухона. Ибо Двина у русских обозначает «двойную» (реку)»26. Здесь имеет смысл привести несколько строк из описания путешествия на Север, сделанного молодой петербургской студенткой в 1912 году. Они свидетельствуют о том, какое впечатление могут производить Северные Увалы на человека: «А вот и Сухона. Затараторил пароходу Тотьмы, и мы полезли вниз к Северной Двине. Устроившись в каюте, закусив, я вылезла на трап и замерла, потом потрогала себя по лицу – не сплю ли – нет! Отвесные скалы падают в реку, они прослоены мощными пластами разнообразных оттенков, причудливы и величавы; с другой стороны – скалы же, но покрытые соснами, елями – иные ползут по скале, цепляются и играют своей верхушкой с водой, заглядывают в зеркало реки… Где же поэты, художники? На весь мир прославили Волгу, ее Жигули, но здесь не хуже, даже больше величия, хотя речной размах не тот. Где же геологи? Обнаженные скалы по Сухоне допишут не одну чистую еще страницу автобиографии земли…»27. К этому можно добавить, что, находясь на 60° северной широты, Северные Увалы не только являются главным водоразделом Русской равнины и границей севера и юга, но здесь уже можно наблюдать год, разграниченный на светлую и темную половины, можно видеть высоко в зените Полярную звезду и Большую Медведицу, а, спустившись к морю, и полярное сияние. Долгая зима – обычное явление в этих широтах. Здесь стоит вспомнить слова Геродота о том, что: «Во всех названных странах (у Рипейских гор) зима столь сурова, что восемь месяцев там стоит невыносимая стужа. В это время хоть лей на землю воду, грязи не будет, разве только если разведешь костер»28. Кроме того, Геродот писал о безрогости быков в землях у Рипейских гор, которую он связывал с суровым климатом этих мест. Но такой комолый скот, обладающий большой жирностью молока (4,7%), есть до сих пор в Кировской и Пермской областях.

Во всех древних описаниях священные северные горы сказочно богаты. Геродот писал: «На севере Европы, по-видимому, есть очень много золота. Как его там добывают, я также не могу определенно сказать»29. Если мы будем считать Полярный Урал и Северные Увалы реальным праобразом легендарных гор, то есть ли доля истины в рассказах о золотых руслах рек, о несметных сокровищах этих гор? В «Известиях Архангельского общества изучения Русского Севера» (№8, 9 1911 г.) сообщается следующее: «По свидетельству Карамзина, еще в 1491 году в окрестностях реки Печоры были обнаружены залежи медной и серебряной руды». В то же время добывалась медь в окрестностях реки Мезени. «Тогда же в Архангельске был открыт монетный двор, и первые русские медные и серебряные монеты выделывались из меди и серебра, добытых по рекам Печоре, Мезени, Северной Двине». В этой статье сообщалось также, что медная руда на Печоре содержит до 33% меди. Авторы (В. А. Ленгауэр и Е. П. Остроумов) отмечали, что по вычислениям Бартенева «древние разработки производились на площади до четырех квадратных верст, с которой вынуто 50 000 000 пудов рудоносной глины или 1600 000 пудов чистой меди» (с. 26). Здесь же сообщено, что: «На Печоре впервые в России было добыто золото в конце XV века, а материалом для первых русских золотых монет послужило печорское золото».

Здесь издавна добывали золото, вплоть до 19 – начала 20 века, по реке Вишере, в верховьях Печоры. В Вологодской губернии золото отмечено в верховьях Шугора и Илыча. В 1910 году в верховьях Илыча были открыты залежи свинцовой руды. Словарь Брокгауза и Ефрона сообщает, что берега и русла рек Меры, Волги (у Костромы), Унжи и их притоков изобилуют пиритом (золотой обманкой) настолько, что его хватает для промышленных разработок, и крестьяне в конце 19 века собирали вымываемые реками куски породы и отвозили их на местные заводы30. Стекающая также с Северных Увалов на юг река Вурлам и ее притоки проносят свои воды в поймах, содержащих золотой песок. В районе Приполярного Урала, Тиманского Кряжа и Северных Увалов огромное количество полезных ископаемых, многие из которых были хорошо известны и использовались еще в глубокой древности. Реки, «текущие в золотых руслах», и горы, «богатые драгоценными камнями», – не миф, а реальность.

Таким образом, таинственные священные горы арийских мифов, скифских преданий и рассказов античных писателей обрели вполне реальные очертания, так как практически все, что говорилось о Харе, Меру и Рипейских горах, можно соотнести с Северными Увалами и Приполярным Уралом, а также возвышенностями Карелии и Кольского полуострова, замыкающими на западе эту дугу и сказочно богатыми всевозможными полезными ископаемыми.

Среди всего, что было сказано о священных горах арьев (Рипейских горах скифов), и что мы пока не связали с Северными Увалами, осталась одна важная деталь – высота гор. Действительно, Хара, Меру и Рипейские горы описываются как очень высокие, высота же Северных Увалов (в отличие от Тимана и Северного Урала) не превышает сейчас 500 метров над уровнем моря. Но здесь следует учесть такие моменты: описывая вершины Хары и Меру, древние певцы постоянно отмечали, что они покрыты лесом, изобилуют зверем и птицей, т.е. никак не могут быть очень высокими. Не стоит забывать и то обстоятельство, что низкое северное небо, специфическое положение солнца, а также то, что отсюда реки текли как на юг, так и на север (реки текут сверху вниз, а не наоборот), все это свидетельствовало для древних наблюдателей об одном – земля к северу поднимается, и здесь находятся самые высокие горы на земле. Надо учитывать также, что высота горных массивов – это не нечто абсолютно стабильное, за тысячелетия возвышенности растут и опускаются. Стоит вспомнить, что целый континент – Антарктида – опустился под тяжестью льда на 900 метров. Скандинавский ледник был не меньше и с не меньшей силой давил на Европу, но здесь его давление уравновешивалось подъемом сопредельных частей платформы. При таких условиях какова могла быть высота Северных Увалов, у западной оконечности которых ледник остановился?

Он окончательно растаял к 8 тысячелетию до н.э., и начался медленный подъем Скандинавии и опускание Русского Севера, которые продолжаются и сейчас. Но процесс этот идет скачкообразно, и у нас нет оснований сомневаться в том, что Северные Увалы были в 5 – 3 тыс. до н.э. выше, чем в наши дни. И, наконец, в древних мифах говорится о том, что за горами Хара и Меру, на берегу Молочного моря, находится счастливая страна, обладающая теплым климатом, свободная от холодных ветров и рождающая обильные плоды. В рощах и лесах именно этой страны, где солнце восходит и заходит раз в год, обитает счастливый народ. Именно в этой стране помещают «Авеста», «Ригведа» и «Махабхарата» землю своих предков, место обитания богов и героев.

Конечно, сейчас трудно представить себе север Восточной Европы как «благодатный край». Мы привыкли к безликому, ущербному термину «Нечерноземье», связывая с ним представление о земле, где к северу от Вологды «царит патриархальщина, полудикость и самая настоящая дикость», где всегда крестьянину приходилось поливать своим потом скудную пашню, которая приносила ему жалкий, едва хватающий для пропитания, урожай. Но так ли все было на самом деле? Обратимся к выводам современной палеоботаники, науки, восстанавливающей древний облик растительного покрова Земли и соответственно тех климатических условий, в которых эта растительность могла существовать. Российский палеоботаник Н.А.Хотинский пришел к выводу, что в 6 – 3 тысячелетии до нашей. эры подъем температур в лесной и тундровой зоне совпал с их падением к югу от 50—55° северной широты. Ученые отмечают, что в IV тысячелетии до нашей эры на севере Восточной Европы июльские температуры были выше, чем в настоящее время, на 4—5°С. Но такое наибольшее потепление было свойственно той части континента, что расположена к северу от 55—60° с. ш. (т.е. за Северными Увалами), южнее оно уменьшалось и приблизительно на широте 50° с. ш. температуры были близки к современным. Это при том, что в середине 4 тысячелетия до нашей эры в северном полушарии на широтах 57—59° с. ш. годовые колебания температуры были меньше современных на 3—5°С, а безморозный период на 30—40 дней больше современного31. О том, что территории за Северными Увалами и побережье Белого моря могли быть в древности (6 – середине 2 тысячелетия до нашей эры) цветущим краем, свидетельствуют факты недавнего прошлого. В 19 веке, когда в некоторые годы (в 1836 г., например) снег выпадал и не таял в Онежском уезде с 6 августа, в Мезенском – 8 августа, а на Печоре лед не таял совсем, средняя урожайность ржи составляла в Мезенском уезде сам 15—20 (т.е. одно зерно давало 15—20 зерен), Кольском – сам 9, Холмогорском – сам 8, а максимально (сорт «Ваза») – сам 180, ячмень давал сам 10, а максимально сам 40 и т. д. Эти данные взяты из «Известий Архангельского Общества изучения Русского Севера». Там же известный исследователь сельского хозяйства европейского севера России А. Журавский писал в 1911 году: «Многие ли знают, что на Печоре уже более 400 лет (в Усть-Цильме) существует хлебопашество? Многие ли знают, что, даже по данным официальных статистических отчетов, урожаи здесь выше, чем в 50% остальной России, несмотря на дико первобытное землепользование и отвлечение доходнейшими промыслами, что, несмотря на отсутствие путей сообщения и прочих условий для возникновения и развития экспортной торговли маслом, в Печорском уезде, при малой его заселенности, – наивысшее количество голов не только оленей, но и молочного скота и лошадей»32. Он же отмечал, что в Пермском и Вятском крае производилось более четверти миллиарда пудов зерна, хотя пахотная земля составляла здесь 7% всей пахотной земли Европейской России. В начале 20 века на Печоре выращивали весьма успешно озимую рожь, овес, яровую пшеницу, ячмень, лен, гречиху и картофель. Летом 1823 года в Архангельске созрели на грунте персики. В городе и пригороде постоянно выращивались дыни. В 1912 году в окрестностях г. Вельска был обнаружен скороспелый вид пшеницы, а шенкурская пшеница по анализу американских ученых оказалась самой скороспелой, самой засухоустойчивой, имеющей самое полновесное зерно из всех пшениц США, о чем свидетельствуют «Материалы для селекции зерна в США и Западной Европе, полученные с Севера (Швеция, Финляндия, Россия) в XIX веке»33. Этот перечень может быть продолжен: самая скороспелая пшеница в мире найдена на Онеге, смый скороспелый ячмень – четырехрядный – был широко распространен на Севере, а знаменитая канадская пшеница, завезенная в Россию в конце 19 века и называвшаяся «Харьковской», в Канаду попала из Архангельской губернии. Известный статистик 19 века Иван Федорович Штукенберг в своем «Описании Архангельской губернии» (СПБ. 1857) свидетельствует: «Несмотря на скудную растительность Канинской земли на границах ея в небольшом количестве встречается дикая рожь.

На бывшей в Архангельске выставке земледельческих произведений эта рожь была представлена в виде зерен, муки и печеного хлеба. Здесь же встречается дикий горох, дикий чеснок, употребляемый самоедами и годный в пишу, ягоды четырех сортов». Он отмечает далее, что академик Лепехин еще в 18 веке сожалел о том, что никак не используется растущий здесь дикий лен. Наличие в Канинской тундре дикорастущей ржи, гороха и льна представляется странным, когда заведомо знаешь о том, что за последние два тысячелетия рожь, горох и лен здесь не выращивались и более того – самоеды, по утверждению Лепехина, а затем и Штукенберга, употребляли в пищу только дикий горох и чеснок, не имея представления о ржи и льне.

Уже в наше время, в 1947 году, академик Л.С.Берг писал: «Для большей части наших хлебов на севере и востоке, в известном отношении, сравнительно более благоприятные условия, чем на юге и западе», и что «как это ни парадоксально на первый взгляд, урожайность хлебов в подзоне тайги (а также в подзоне смешанных лесов, т.е. вообще в нечерноземной полосе) гораздо выше, чем в степях». Л. С. Берг привел цифры, которые могут обескуражить неподготовленного читателя и показаться фантастическими. Сравнивая урожайность зерновых в степях и нечерноземной зоне (Самарская, Саратовская губернии и область Войска Донского – с одной стороны; Петербургская, Новгородская, Вологодская, Вятская, Пермская губернии с другой) за 1901 – 1910 гг., он пришел к выводу, что превышение средних урожаев в Нечерноземье над черноземными губерниями составляет: овес – 51%, ячмень – 69%, яровая пшеница – 33%, озимая пшеница – 42%. Причем, урожаи на севере резко возрастают в сухие и теплые годы. Так, в засушливом 1921 году на юге и востоке был голод, а в Новгородской области получен небывалый урожай: рожь, обычно дающая урожай сам 4—5, в 1921 году дала сам 9—1034. Эти примеры можно было бы продолжить. Вывод напрашивается сам собой – если с VI до конца II тысячелетия до нашей эры на севере Восточной Европы был более теплый и сухой климат, чем в настоящее время (а именно это отмечают палеоклиматологи), причем, повторяем, этот подъем температур на севере совпал с их падением южнее 50—55° с. ш., то, вероятно, древние авторы, воспевая землю за горами Хара и Меру, на берегах Белого или Молочного моря, как прекрасный край, где все растет в изобилии, были не так уж далеки от истины.

В древнем эпосе «Махабхарата», там, где рассказывается о священной северной стране предков арьев, есть наряду с ранее описанными «полярными» явлениями и описания извержения вулканов, говорится об «огнедышащих» горах, «сверкавших огнем», разбрасывающих искры, о «горах с зажженными огнями». Исследователь и переводчик текстов «Махабхараты» академик Б.Л.Смирнов указывал на то обстоятельство, что: «древние арийцы где-то наблюдали вулкан, но остается вопросом, где именно, так как, насколько известно на Деканском плоскогорье, да и вообще в Индии, не описано потухших вулканов, не говоря уже о действующих»35. Нет их также и на Памире, и Тянь-Шане. Но вот такую информацию опубликовали 17 апреля 1987 года в газете «Вологодский комсомолец» геологи Ленинградской геологической экспедициии В. Гаркуша и В. Хаецкий. В статье «Вулкан под Вытегрой» они пишут: «После внимательного изучения района Ухтозера и ряда находок мы пришли к выводу, что перед нами следы деятельности когда-то существовавшего здесь вулкана… Считаем, что вулкан действовал сравнительно недавно, естественно, в геологическом понимании каких-нибудь десять тысяч лет тому назад». И более того, еще в 1581 году Александре Гванини, пользуясь материалами Матвея Стрековского, писал, что на Кольском полуострове «есть горы, которые извергают пламя, как Этна»36. И, наконец, анализируя тексты древнеиндийского эпоса, Б.Л.Смирнов подчеркивал, что описание озаренного всеми красками неба очень похоже на «картину сумерек дальнего севера». В «Махабхарате» есть удивительные строки, характеризующие отношение арьев к своей древней прародине:

«Северная часть земли всех других чище, прекрасней,Живущие здесь, там возрождаются добродетельные люди,Когда, получив (посмертные) почести, они уходят…Когда взаимно друг друга пожирают полныеЖадности и заблужденья,Такие вращаются здесь и в Северную страну не попадают».Воспевая верховного Бога-Творца, певцы возглашали:«Ты – год и его времена, месяц и полумесяц,Ты – круги мировых времен, лунные четверти…Ты – вершины деревьев, горные утесы…Из океанов – Молочный Океан.Лук – из орудий, из оружий – перун,Из обетов – правда».(Мокшадхарма. Гл. 191. (22—25); гл. 286. (57—59).Все это вместе взятое свидетельствует о том, что север действительно был для арьев священной древней прародиной, память о которой они сохранили в гимнах, молитвах и преданиях. Проходили тысячелетия, расселялись пастухи и земледельцы все дальше и дальше на юг и юго-восток, на запад и юго-запад. Ну, а север? Неужели все арьи покинули родную землю в поисках лучшей доли? Вероятно, нет!