Полная версия

Я и мир

Если Дворец пионеров был в пределах пешей досягаемости – занятия в нём для подростков считались обязательными. Кому угодно – пусть называют это диктатурой, но «жертвы диктатуры» обязаны были к десяти годам уметь плавать, к двенадцати – ходить на лыжах, к пятнадцати – стрелять… И, разумеется, развивать все творческие задатки, какие смогли у себя обнаружить. Музыка, рисование, танец, бисероплетение, моделирование, коллекционирование… Не найти для себя интересного занятия при такой системе просто невозможно.

А при сегодняшнем уровне техники реализоваться, имея хобби, стало даже проще. На «братьев по разуму» можно выйти и через интернет.

А «творческие» хобби – музыка, стихи, рисование, любительский театр – становятся профессией совсем нередко. Как правило. У актёров, певцов, поэтов образование может быть каким угодно – техническое, медицинское… С детства чувствовали в себе творческую жилку – а поверили в себя не сразу…

В юмористическом рассказе Марка Твена «Путешествие капитана Стромфилда в рай» рай почти неотличим от нашего грешного мира. Вся разница в том, что здесь каждый может раскрыть себя. Всё возможно – и никаких социальных ограничений и условностей, никаких запретов. И вот, сапожник стал генералом, а бездарный генерал – влюблённым в своё дело переплётчиком. Но и здесь есть несчастные. Это те, кто даже и не пытается чем-нибудь заняться…

Бездарных нет. Есть люди, занятые не своим делом. Или просто ленивые.

Вопросы и задания:

А. Можно ли поставить знак равенства между способностями и талантом?

В. Вы предполагаете у себя определённые способности (к спорту, пению или бизнесу). Как можно проверить, правы ли вы? Не переоцениваете ли себя? Не ошиблись ли в направлении поиска?

С. Припомните 5—6 ваших родных или знакомых, которые что-то умеют делать гораздо лучше других. Выбрали ли они направление своей деятельности, профессию в соответствии с дарованиями? Если нет – что им помешало? (Имена в сочинении лучше изменить).

ГЕНИАЛЬНОСТЬ

Если с талантом более-менее ясно, то природа гениальности веками оставалась загадкой. С точки зрения древних греков это – сомнительный дар богов, который не делает своего обладателя счастливым. А материалисты вплоть до середины XX века полагали, что «гениальность – это талант, помноженный на труд». Залог выдающегося успеха в любой области – это выдающееся трудолюбие.

Как будто, оба эти взгляда имеют право на существование…

Известно, что Моцарт работал без черновиков. Уверял, что слышит музыку, и ему остаётся лишь успевать её записывать.

Совсем другое «качество гениальности» у его старшего современника М.В.Ломоносова.

Поистине, способность не терять ни дня, ни часа!

Одно время возлагали надежды на образцовое, совершенное образование. Но вот общеизвестный пример:

В XIX веке в «хороших» школах был учебный предмет «поэтика». Детей учили писательскому мастерству, правилам стихосложения – и давали домашние задания – сочинить стихи на определённую тему. Кто лучше, кто хуже, но справлялись все. Для образованного человека написать поздравление в стихах считалось делом обычным.

Талантливых поэтов в этом поколении несколько десятков – их даже иногда издают сборниками: «Поэты Пушкинской поры». Но пора-то Пушкинская! Гений – один… Пусть даже два – Лермонтов начал писать при жизни Пушкина.

Интересно сравнить их черновики. У Пушкина —исчирканы бесчисленными правками настолько, что иногда невозможно узнать первоначальный замысел. А Лермонтов писал сразу «набело», поправки единичны… «Слышал» музыку сфер?! Впрочем, какая разница потомству, если в обоих случаях рождались шедевры…

Тайна «спустилась с небес на землю», когда проблемой занялись генетики. Выяснили, что за состояние умственных способностей «отвечает» х – хромосома.

Известно, что мужской набор хромосом —ху, женский —хх. Так неужели женщина вдвое умнее? Но почему тогда 99% процентов великих во всех областях – представители «сильного пола»?

Оказывается, стандартный набор хромосом – это средний уровень – и только. Но х – хромосома может «переразвиться», вырастить дополнительные звенья, обеспечив своему обладателю сверхспособности. А может и погибнуть (обозначим погибшую хромосому, как 0).

Если у мужчины получится комбинация хромосом Ху (х вырос) – возможно, это гений,

Если же xу, или даже 0у (х погиб) —это слабоумный, а возможно, и сумасшедший.

Возможен и другой код мужской гениальности —хуу! Это набор авантюриста! Способность выходить победителем из нестандартных, подчас опасных для жизни ситуаций – тоже своего рода сверходарённость. Такой хромосомный набор впервые обнаружили у преступников, но не смогли смириться с мыслью, что преступность может быть запрограммирована генетически. Решили проверить вполне законопослушных граждан. Да! Нестандартный набор хромосом – с удвоенным игреком – наиболее часто встречается у мужчин, занятых в профессиях, связанных с повышенным риском. Лётчики, спортсмены, альпинисты, каскадёры… Будь у каждого из нас возможность проверить свои хромосомы – скольких ошибок можно было бы избежать…

На размер и качество «икса» «игреки» никак не влияют. Ни один, ни два.

Другое дело – одноимённые хромосомы. Их взаимное влияние (у женщин) даёт такую картину:

Хх— вариант невозможный, так как «стандартный» х «срезает» не в меру «разросшийся».

хх или 0х – бывают, но, как правило, не означают слабоумия, потому, что уцелевший х может взять на себя функции погибшего.

Картина женской гениальности – это XX (обе хромосомы выросли одновременно), или 0Х (одна выросла, другая погибла). Оба таких варианта – исключительная редкость.

Вот каким оказалось вполне материалистическое объяснение того факта, что мужчин больше и в сумасшедших домах, и в Академиях наук. Мужчина – экспериментальный материал природы, первопроходец, а женщина – её генетический «золотой фонд», хранитель достигнутого. Так было во всех культурах и цивилизациях, и очевидно, так всегда и будет.

И если в нашей власти обнаружить свои склонности, воспитать свой характер, развить свои способности, то «вырастить» свои хромосомы мы, к сожалению, не можем.

Насколько же часты эти замечательные генетические отклонения? Не столь уж редки – гением рождается один из миллиона. Но за всю историю общепризнанных гениев не более пятисот… Значит, остальных мы просто не знаем.

Человек с задатками гения может и умереть в детстве, и погибнуть в любом из бесчисленных вооружённых конфликтов… А может и не обнаружить своего призвания.

Не исключено, что его дар окажется не востребован обществом. Это может быть и примитивное общество, в котором любое образование – это нарушение традиций и оскорбление памяти неграмотных предков, это может быть и патологическая ненависть посредственности, способная погубить «слишком умного». «Сверходарённости» могут и не заметить. По свидетельству путешественников, коренные австралийцы не знали музыки. Возможно, люди с уникальным слухом и композиторским дарованием рождались и у них, но кто мог оценить их уникальность?

Случается, что гений «опаздывает родиться». Лет сорок назад в Китае обычный паркетчик изумлял своей способностью, держа в руках дощечку паркета, точно «угадать», сколько таких планок понадобится на комнату. Размер комнаты определял «на глазок» – и всегда безошибочно. Задача для пятого класса средней школы? Конечно. Но чудо в том, что парень был неграмотным.

Новый Пифагор, опоздавший на две с половиной тысячи лет… А гениев, обогнавших время – десятки. Гости из будущего?

1920 год. Страна ещё не выбралась из Гражданской войны. Жесточайшая засуха. Голод. Паралич транспорта. Жители Калуги озабочены элементарным выживанием. Починкой единственного уцелевшего паровоза – для доставки дров на зиму. Что они должны были думать о глухом школьном учителе, который всё своё свободное от учеников время занят чертежами и расчетами, никому больше в городе не понятными? «Циолковский собирается на Марс»…

Прошло 80 лет. Космические полёты стали не только реальностью, но уже почти обыденностью. И вот журналисты с почтительным трепетом спрашивают одного из старейших жителей Калуги:

– Неужели Вы видели живого Циолковского?

Старик отводит глаза:

– Видел… Только хвастаться мне нечем… Я, вместе с другими мальчишками, в него грязью кидал… Он же был для нас городским сумасшедшим…

И сегодня человечество не знает, как относиться, например, к «детям индиго». Ранняя одарённость в сочетании с пренебрежением законами и условностями «взрослого мира» – явление уже не исключительное, а едва ли не массовое. Действительно ли это – рождение нового человечества, «начало будущего»?

Не исключено, что в погоне за сенсацией, модным понятием «индиго» могут объединить и гения, и аутиста (при этой психической болезни память поистине бездонна – человек запоминает наизусть целые книги), и художественно одарённую поэтическую натуру, и ребёнка, в чём-то талантливого, но элементарно невоспитанного…

Огромное поле деятельности для будущих исследователей. Неподнятая целина…

Если нам на смену действительно идёт поколение гениев, если гениальность из исключения превратится в норму – возможно, она перестанет быть коварным даром насмешливых богов…

Т Е М П Е Р А М Е Н Т

Не надо обладать особой наблюдательностью, чтобы заметить очевидное – на одни и те же житейские ситуации разные люди реагируют очень по-разному.

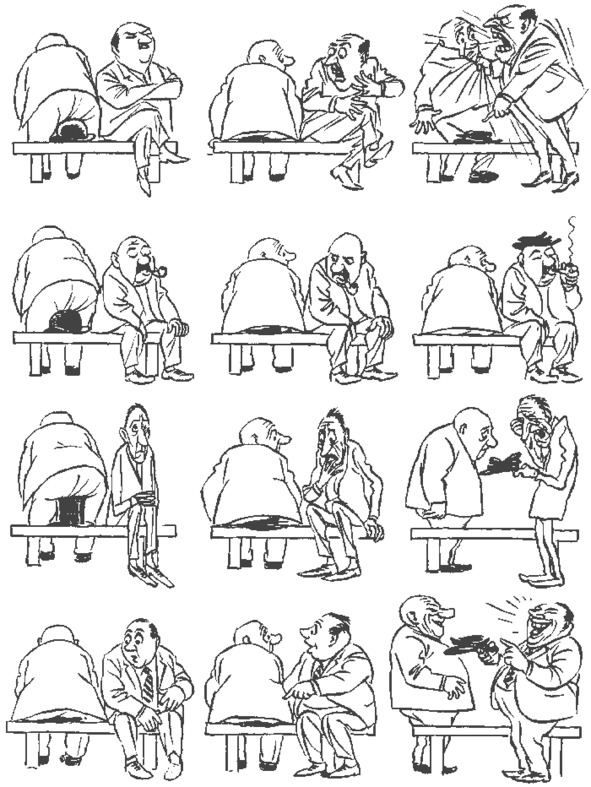

У датского художника Бидструпа есть серия рисунков, комикс о том, как четверо отреагировали на одну и ту же маленькую неприятность – каждый из них забыл шляпу на скамейке – а на неё кто-то сел… Один рассердился, другой рассмеялся, третий сделал вид, что не заметил, четвёртый заплакал.

Что это – результат разного воспитания, или дело в свойствах психики? В одной семье при одинаковом воспитании могут вырасти совершенно разные дети – общительные и замкнутые, «безудержные» и невозмутимые. Чем это объяснить?

Редкий случай, когда человеческим особенностям попытались найти рациональное, материалистическое объяснение ещё в древности. В V веке до н.э. великий греческий врач Гиппократ выдвинул такую теорию. В теле человека четыре жидкости: кровь (сангвис), слизь (флегма), желчь (холе) и чёрная желчь (мелайна холе). И тип человека определяется пропорциями этих жидкостей, их смешением. А «правильное смешение» по-гречески «темперамент».

Тогда же Гиппократ набросал и психологические портреты четырёх основных типов людей.

Тот, у кого преобладает «сангвис» – кровь – подвижен, общителен и довольно легкомыслен.

Преобладание «флегмы» – малоподвижной слизи – спокойствие, неторопливость, основательность.

Преобладание желчи, «холе» – определяет характер вспыльчивый и решительный. Такой человек страстно увлекается всяким новым делом – и заканчивает его прежде, чем успеет охладеть.

А вот преобладание чёрной желчи даёт странную картину повышенной чувствительности. Такого человека легко вывести из равновесия – обидеть словом, взглядом или даже невниманием. Но так же чувствителен он и к прекрасному! Подмечает гармонию звуков, игру красок, смешные ситуации, тонкости человеческих отношений…

У каждого типа свои недостатки и достоинства. И если учение о четырёх жидкостях сегодня кажется наивным, то всё же нельзя не отдать должное наблюдательности Гиппократа, меткости его характеристик. Вероятно, именно поэтому его «ненаучная» классификация всё же утвердилась в науке, и сегодня мы рассматриваем четыре типа темперамента. Сангвинический, флегматический, холерический, меланхолический.

Научное объяснение природе темперамента дал русский физиолог И.П.Павлов в начале XX века.

Он установил, что нервные процессы возбуждения и торможения можно характеризовать по их силе (а сила зависит от работоспособности нервных клеток), по их подвижности (то есть скорости смены возбуждения – торможением и наоборот), и по равновесию между ними.

Нервная система у человека может быть сильной с преобладанием возбуждения, сильной с преобладанием торможения, сильной с уравновешенными процессами, слабой, средней.

Схематически это выглядит так:

СИЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ СЛАБАЯ

Преобладает возбуждение тип работоспособность

возбуждение и торможение «смешанный» нервных клеток

(холерик) в равновесии невысока,

/ \ Быстрая

смена смена утомляемость

«фаз» «фаз» (меланхолик)

Быстрая медленная

(сангвиник) (флегматик)

Если понаблюдаете – обнаружите, что далеко не всех людей можно с уверенностью отнести к одному из этих четырёх типов. Очень у многих тип нервной реакции зависит от обстоятельств. Один и тот же человек может бурно реагировать на успех любимой футбольной команды, а потом обстоятельно, неторопливо копошиться в своём огороде. Быть душой компании – и при этом болезненно переживать недостаток внимания со стороны собственных родителей. Но если многие, едва ли не большинство людей относятся к «смешанному» типу – нет ли смысла список темпераментов дополнить и расширить?

Такие попытки предпринимались многими, и количество темпераментов у разных авторов колеблется от 11 до 20, но практически удобной оказалась всё же традиционная классификация Гиппократа – Павлова. Она используется психологами и сегодня.

Если у каждого типа есть свои слабые стороны, можно ли считать, что какой-нибудь из темпераментов для жизни неудобен, а какой-то напротив, более ценен?

Вероятно, да, но здесь надо учесть, что речь не может идти о жизни «вообще», а только о конкретных условиях, ситуациях, видах деятельности.

Казалось бы, холерик – идеальный тип нервной системы для полководца? Ведь здесь успех нередко зависит от решительности, скорости, натиска… Холериком был, например, Пётр I. Но Кутузов – классический флегматик! А судя по рассказам современников, Жанна д’Арк была «химически чистым» сангвиником. Живость характера, лёгкость в общении, любовь ко всему миру… Даже к врагам, которых она перед каждой битвой пыталась вразумить бескровно, силой убеждения. Нетипичный полководец – но от этого не менее успешный. И ведь к этому же типу принадлежал и абсолютный гений войны – Суворов!

А в «мирных» видах деятельности? И в науке, и в литературе, и в искусстве – представители всех четырёх темпераментов. Уровень способностей – талантов от типа нервной системы, определённо, не зависит.

Но почему Аристотель был уверен, что все выдающиеся люди – меланхолики? Вероятно, более всего ценил их способность замечать в жизни то, что неспособны заметить другие, их особую художественную одарённость. Действительно, в искусстве, в музыке процент меланхоликов довольно высок (хотя никто не брался подсчитывать, каков именно). Мольер, Андерсен, Гоголь – гении юмора – полжизни прожили в депрессии от несовершенства мира. Но какими немеркнущими красками играет это «несовершенство» в их творениях!

А может ли быть так, что врождённый темперамент человеку «мешает»? Например, хотелось бы меньше зависеть от мнения окружающих, менее болезненно реагировать на хамство, больше успевать, легче идти на контакт с людьми…

Самовоспитание может помочь, но только отчасти. Его возможности не беспредельны.

Иван Александрович Гончаров, по-видимому, считал свой темперамент своим проклятием. Ненавидел. Все его товарищи сделали карьеру, вышли в люди, заняли положение в обществе, а он – в 40 лет! – всё ещё начинающий литератор, имеющий в активе один роман и несколько статей. Но не может, просто не может он жить активнее, несчастный флегматик, к тому же уверенный, что голодным не останется – как-нибудь крепостные прокормят.

И Гончаров решает дать бой самому себе – порвать со своей прежней жизнью, отправиться в кругосветное плавание! Навстречу приключениям, опасностям, дикарям… Настоящий подвиг самовоспитания.

Результатом двухлетнего путешествия стал роман «Фрегат Паллада» – один из лучших путевых очерков в литературе, но не лучшее творение Гончарова. Свой шедевр он написал по возвращении – когда снова с наслаждением облачился в старый халат и залёг на диван.

«Обломов» – роман – эпоха в русской литературе, где моделью главного героя послужил сам автор. Илья Ильич бесконечно мил и обаятелен, хоть он и «проспал» всё – свою судьбу, свою любовь, свою жизнь. Жалко и обидно. Но… кто теперь, полтора века спустя, помнит деятельных карьеристов – товарищей автора? Помнят великого писателя, сумевшего использовать достоинства своего «несчастного» темперамента!

Значит, и в этом случае надо прежде всего изучить себя, испытать себя в общении с разными людьми, в самых разных ситуациях – спортивный лагерь, работа, турпоход, армия… Чтобы выяснить не только свои склонности и способности, но и найти для себя тот стиль жизни, который не будет насилием над своей природой. И область деятельности выбирать исходя из своих данных, в том числе и особенностей своей нервной системы. Так, чтобы по возможности нейтрализовать её недостатки – и в полной мере использовать достоинства.

Вопросы и задания:

А. Сценка на детской площадке: три малыша получили по шлепку. Один – почесался, да и побежал дальше. Другой – надулся, и сидит в сторонке. Третий – недоумённо улыбается, подозревает, что мама пошутила – ведь она его любит… Какие темпераменты у них можно предположить?

В. В каких случаях темперамент сангвиника может «помочь»? А в каких «помешать»?

С. Какой вид деятельности невозможен для Вас – в силу вашего темперамента? Почему?

В О Л Я

Нередко приходится слышать о мелких, а то и крупных правонарушителях: «Он неплохой человек, но безвольный. Его увлекла дурная компания»… Как будто, и винить его не за что – воли от природы не дано?

А «волевой» человек – это очень высокая оценка окружающих. Как не уважать, например, участников параолимпийских игр? Инвалидов, которых не приходит в голову жалеть потому, что они способны дать фору любому здоровому. Но – страшно подумать, каким трудом им даются достижения, и, вероятно, поэтому большинство людей не «примеряют» их судьбу на себя. «Они исключительные – мы обыкновенные». Как будто в нашей повседневной действительности воля – это что – то другое. Нет, это всё то же преодоление себя, главным образом, своей лени.

Лень, увы, фундаментальное природное свойство. Из физики вам знакомо явление энтропии – стремления к распаду до состояния атомов всего, к чему не прилагается целенаправленных усилий. Так вот лень – это энтропия души. Без творческих, сознательных усилий по взращиванию собственной души, собственного индивидуального «я», отличного от окружающих, увы, происходит распад личности, и в частности, распад воли.

Человек, не занятый делом (будь то самообразование, работа или спорт), очень быстро «свернёт» свои интересы до еды и сна – того, что не требует усилий. Потребность в общении при этом не исчезнет, но людям занятым наш лентяй просто не будет интересен. Придётся ему найти себе подобных, чтобы незатейливо развлекали в подворотне. Вот и «дурная компания» – абсолютная неизбежность в случае «ничем не занятости».

При этом вполне возможно, что человек он хороший, добрый, в смысле – ничего уголовного не делает. Но это ненадолго. Ведь кто не умеет зарабатывать – тот идёт воровать. Да и где гарантия, что «друзья до гроба» не сотворят что-нибудь похуже? Тогда наш добрый лентяй «сядет» вместе с ними лишь потому, что его все и всегда видели в этом обществе.

А гарантия одна – способность жить без компании, отвечая за себя—самому. Самодостаточность. Подросток, которому интересно наедине с собой, который находит себе увлекательные занятия, находит, о чём думать, не ждёт, когда его придут развлекать другие – уже заложил фундамент для будущих личных достижений.

Второе не менее необходимое слагаемое собственной состоятельности – воля. Способность делать не то, что в данную минуту хочется, а то, что необходимо для поставленной цели.

И третье – умение поставить достойную цель.

А ведь сколько людей – образованных, интересных, добрых, любимых окружающими, даже имеющих мечты и идеалы – никаких целей перед собой не ставят. Живут, как живётся, убивая время то у телевизора, то у компьютера – зависая в сетях, «общаясь». Этакие потомки «лишних людей» из классических романов. «Онегины» жили без техники – общались к себе подобными милыми умниками, не опускаясь до подворотни – сословные перегородки этого не допускали. Но их «рак души» тот же, что и у наших бездеятельных современников – безволие. Неспособность к усилиям по изменению собственной жизни и окружающей действительности.

Хоть и считается, что образы «лишних людей» – достижение русской литературы, американка Гарриет Бичер-Стоу открыла для себя этот типаж самостоятельно – и вывела на страницах своего романа «Хижина дяди Тома».

Молодой помещик Сен-Клер – человек, которым автор, как будто, любуется. Умница, красивый, обаятельный, щедро наделённый чувством юмора. Добрый – в смысле, неспособный на зло. Бесконечно снисходительный к ближним – его жена, глупая и эгоистичная, способна вывести из себя кого угодно, но не мужа. В ответ на его доверие рабы отвечают ему искренней привязанностью. Идиллия?

Но когда его маленькая дочка Ева говорит, что папа мог бы сделать много добра несчастным, Сен-Клер искренне удивляется. Негры у него не перерабатываются, всегда сыты и хорошо одеты с барского плеча… Какие же они несчастные? Что? Почему бы не научить их грамоте, чтобы писали своим родным, с которыми их разлучили при продаже? Так этого никто не делает, это даже и закон запрещает… Освободить? Что за детские фантазии…

Потеряв Еву, Сен-Клер всё же задумался о том, что её «фантазии» надо понимать, как завещание. Сделать то, что зависит только от него – освободить рабов. И… откладывает осуществление своего похвального намерения на неопределённый срок – лень! Упиваясь своим горем, он безвольно спивается – и с каждым днём всё менее способен заняться делами…

В конце концов, именно он по причине своего безволия принёс больше горя, чем все садисты – работорговцы в романе. Обрёк людей на настоящий ад. А главного героя, дядю Тома – и на гибель.

К счастью, от нас не зависит столько людей? Но наша семья зависит от нас. И сделать её несчастной, увы, в нашей власти.

А наша собственная судьба, главная угроза которой – привычка всё откладывать на завтра? Назревающая трагедия. Ничуть не менее масштабная оттого, что личная.

Хотите понять, не грозит ли она лично вам?

Проведите простой эксперимент:

Вечером распланируйте на листочке бумаги свой завтрашний день (для чистоты эксперимента лучше, если это будет выходной). Распишите педантично, по минутам, стараясь включить все неотложные дела.

Назавтра проверьте, всё ли вы сделали, и уложились ли в эти минуты. Это очень непросто, но если у вас получится – есть надежда, что атрофия воли вам не угрожает.

Вопросы и задания:

А. Бороться с ленью – нормально, а с темпераментом – бесполезно. Но как вы отличите лентяя от флегматика?

В. Откладывать на завтра, на последний момент – для многих – стиль жизни. Чем он опасен?

С. «Праздность – мать всех пороков» – гласит народная мудрость. Но высшие классы общества веками считали праздность – нормой, а труд – позором. Были ли они поголовно порочны? Обоснуйте свою точку зрения.

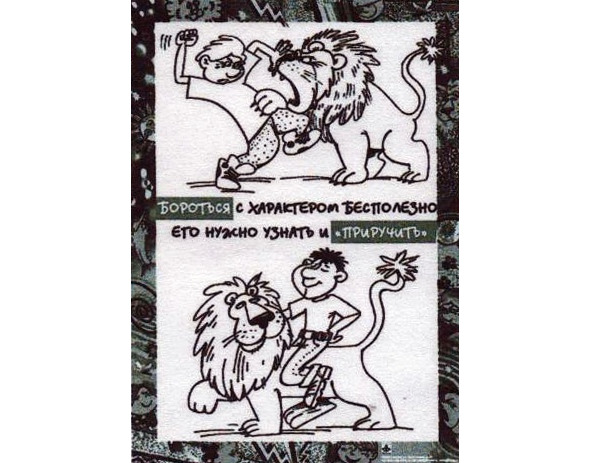

ХА Р А К Т Е Р

Люди по-разному относятся к самим себе, к другим людям, к миру, труду и культуре – и тем отличаются друг от друга. Разное поведение, разные поступки, разные реакции на чужие слова и дела. Если определённые отношения и реакции для человека не случайны, если можно предсказать, как поведёт себя человек в той или иной ситуации, что скажет, узнав о чужом поступке – можно говорить об устойчивых свойствах его личности. А это и есть слагаемые характера.

Может ли быть тот или иной поступок для человека случайным, вызванным непредвиденными обстоятельствами? Конечно. Случается сделать то, чего никто от человека не ожидал, в том числе и он сам от себя. Трусишка вдруг забывает об опасности, а лентяй справляется с работой, требующей долговременного напряжения. Но смелыми или настойчивыми этих людей назовут не раньше, чем их единичные поступки превратятся в систему и начнут восприниматься окружающими, как свойства их личности, черты характера.