Полная версия

Преемственность между дошкольным и начальным образованием. Материалы IV Международной научно-практической конференции от 24 марта 2017 года

Что такое воображение и фантазия? Это виды мышления, это умение мысленно представлять то, чего нет, из того, что есть в памяти. Иначе говоря, воображение – это активный творческий процесс создания нового знания (новых идей) из старого знания. Чем отличается фантазия от воображения?

Если воображение – это умение мысленно создавать новые идеи и образы возможных и невозможных объектов на основе реальных знаний, то фантазия – это создание тоже новых, но нереальных, сказочных, пока невозможных ситуаций и объектов, но тоже на основе реальных знаний.

Например, крылатый конь Пегас, Мертвая голова в сказке Пушкина «Руслан и Людмила», небылицы барона Мюнхгаузена, Буратино, Стойкий оловянный солдатик – это фантастические образы.

Казалось бы, чем больше базовой информации, тем должно быть богаче воображение. Почему же в детстве воображение носит ярко выраженный творческий характер (недаром детей часто называют фантазёрами), а в процессе взросления всё более и более доминируют признаки репродуктивности?

Одной из возможных причин является привычка мыслить по устоявшимся канонам, на основе уже опробованного опыта. Чем старше человек, тем богаче опыт, следовательно, и сформированных стереотипов у него больше.

Опыт показывает, что уже в детском саду у ребёнка начинают формироваться стереотипы мышления и поведения: дети одинаково рисуют, лепят, периодически справляясь у взрослого: «Я правильно делаю?», одинаково строят фразы, даже говорят порой с одинаковой интонацией. Привычка к хоровым ответам приводит к потере потребности мыслить и высказывать свою собственную точку зрения, доказывать и аргументировать свои мысли и суждения.

Выделяют три закона развития творческого воображения.

1. Творческая деятельность находится в прямой зависимости от богатства и разнообразия прежнего личного опыта человека.

Действительно, всякое воображение строится из реальных элементов, богаче опыт – богаче воображение. Отсюда следствие: надо помогать ребенку накапливать опыт, образы и знания (эрудицию), если мы хотим, чтобы он был творческим человеком.

2. Можно представить то, что сам не видел, но о чем слышал или читал, то есть можно фантазировать на основе чужого опыта. Например, можно себе представить землетрясение или цунами, хотя этого никогда не видел. Без тренировки это трудно, но можно.

3. Содержание воображаемых предметов или явлений зависит от наших чувств в момент фантазирования. И наоборот, предмет фантазии влияет на наши чувства. Можно так «сфантазировать» свое будущее, что это будет руководством на всю жизнь, а можно нафантазировать ужасов и бояться войти в темную комнату. Чувства, как и мысль, движут творчеством.

Основные качества Творческой Личности:

– наличие достойной цели,

– работоспособность,

– умение планировать,

– умение решать задачи творческого характера,

– умение «держать удар», как результат непринятия личности общественным мнением,

– умение отслеживать промежуточные результаты.

Воспитателям, педагогам посоветуем обратить внимание на то, как проявляются качества творческой личности у детей. В ситуациях, когда ребёнок «глубоко погружен» в процесс рисования, конструирования, можно говорить о его большой работоспособности и целеустремлённости. Взрослым стоит задуматься, как в условиях детского сада или школы организовать возможность встречи с Чудом, которая может стать для детей началом их творческого пути. «Чудом» могут послужить яркие книги, необычные игрушки, гигантский коралл, экзотические раковины и многое другое. А для кого-то роль Чуда сыграют классическая музыка и таинственный свет, сопровождающие чтение сказок, рассказ об удивительных людях и их приключениях.

Большой популярностью в Японии пользуются книги известного специалиста по проблемам стимулирования научно-технического прогресса Ясухиро Хиросима. Вот его девять советов по тренировке творческого мышления.

Ежедневно выделяйте время для мышления.

Успокойтесь и подумайте.

Публикуйте свои достижения.

Ставьте себе конкретную цель, – это позволит наметить контуры будущего успеха.

Научитесь сосредотачиваться.

Избегайте шаблона.

Записывайте свои мысли.

Расширяйте общение с людьми других профессий.

Всегда ощущайте духовный голод, жажду деятельности.

Обеспечить создание и освоение производства техники новых поколений, позволяющей многократно повысить производительность труда, улучшить его условия, существенно снизить материальные, энергетические и финансовые затраты, уменьшить, а, по возможности, и ликвидировать негативное влияние человека на окружающую среду – решение всех этих задач, в первую очередь, связано с разработкой и освоением новых машин, приборов, оборудования, новых технологий и материалов, что обеспечивается именно изобретательской деятельностью.

Литература

1.Альтшуллер Г. С. Найти идею. – Петрозаводск: Скандинавия, 2003. – 238 с.

2.Борзова В. А., Борзов А. А. Развитие творческих способностей у детей. Самара, 2004.

3.Заседание Совета по науке и образованию 23 июня 2014 года, 16:30, Москва, Кремль. . http://www.kremlin.ru/news/45962

4.Тамберг Ю. Г. Как научить ребёнка думать. Учебное пособие для родителей, воспитателей, учителей. С. – П., 1999.

5.Шпаковский Н. А. ТРИЗ. Анализ технической информации и генерация новых идей: учебное пособие. – М.: ФОРУМ, 2010. – 264с.

Подготовка к школе детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях реализации ФГОС

Бухова С. В.,

МБДОУ д/с №101 г. Таганрог.

Жданова О. А.,

МБДОУ д/с №101 г. Таганрог.

Саврасова Л. Н.,

МБДОУ д/с №101 г. Таганрог.

Поступление в школу – очень важный и новый этап в жизни ребенка. Практический опыт показывает, что далеко не все дети всесторонне подготовлены к тому, чтобы успешно и безболезненно вступить в школьный мир и начать учебную деятельность.

Согласно ФГОС ДО – дошкольное образовательное учреждение должно обеспечить «преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках основных образовательных программ различных уровней…» [1].

Стандарт предполагает учет «индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья…» [1].

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть выраженные речевые дефекты, влияющие на становление познавательного развития и социализацию.

Развитие речи ребенка связано с постепенным овладением родным языком: с развитием фонематического слуха и формированием навыков произнесения звуков родного языка, с овладением словарным запасом, правилами синтаксиса и смысла речи.

Активное усвоение лексических и грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5—3 года и в основном заканчивается к 7 годам. В школьном возрасте происходит совершенствование приобретенных навыков на основе письменной речи. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большей степени зависит от активности речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: звукопроизношение, фонематический слух, лексико-грамматический строй речи, самостоятельное связное высказывание.

У детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) отмечается несформированность всей познавательной деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и осознанности.

Внимание детей с речевыми нарушениями характеризуется неустойчивостью, трудностями включения, переключения, и распределения. У этой категории детей наблюдается более низкий объем внимания, быстрое забывание материала, особенно вербального (речевого), снижен уровень припоминания последовательности событий, сюжетной линии текста.

Многим из них свойственна инертность мыслительных операций, снижена способность к абстрагированию, обобщению. Детям с речевой патологией легче выполнять задания, представленные не в речевом, а в наглядном виде. Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства, обусловленные наличием неврологической симптоматики в анамнезе.

У данной категории детей имеется общая моторная неловкость, неуклюжесть. Дошкольники характеризуются импульсивностью поведения, хаотичностью движений. Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. Они долго не включаются в произвольную деятельность, даже в игру.

Отмечаются особенности и в состоянии эмоционально-волевой сферы. Мотивация как к речи, так и к деятельности снижена. У дошкольников наблюдается неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со сверстниками.

В связи с этим возникает необходимость в создании целостной системы психолого-педагогического сопровождения при подготовке к школе детей с нарушениями речевого развития.

Основная адаптированная программа обучения и воспитания детей с ТНР предполагает всестороннее и систематическое формирование всех компонентов речи, но дети нуждаются в комплексном сопровождении не только учителем-логопедом, но и педагогом-психологом в процессе непосредственной подготовки их к школьному обучению.

В нашем ДОУ для реализации данной задачи была разработана программа дополнительного образования «Знайка».

Цель программы – развитие личности каждого ребенка, формирование его готовности к систематическому обучению, преодоление факторов дезадаптации за счет выравнивания стартовых возможностей каждого ребенка, позволяющих им в дальнейшем успешно усвоить программу начальной школы.

Нами были определены следующие задачи:

– формировать знания, умения и навыки учебной деятельности;

– формировать умения точно и ясно выражать свои мысли;

– развивать мотивацию к учебной деятельности.

– активизировать творческий потенциал;

– развивать память, мышление, воображение.

– воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность;

– формировать культуру общения друг с другом.

Исходя из ФГОС ДО в программе учитываются:

– индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья;

– возрастная адекватность дошкольного образования (соотношение условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);

– возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации.

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО:

– полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития;

– построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего образования;

– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

– формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.

Были определены следующие педагогические ориентиры:

– расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов;

– совершенствовать навыки пользования способами проверки для определения количества;

– совершенствовать счетные действия с множествами;

– совершенствовать зрительно-моторную координацию;

– расширять самостоятельную речь;

– знакомить с понятиями «звук», «слово», «предложение»;

– обучать составлению графических схем слов и предложений;

– обучать навыкам звукового анализа и синтеза.

Реализация программы «Знайка» предусматривает проведение организованной деятельности как дополнительных кружковых занятий четыре раза в неделю по 25 минут. Педагогом-психологом и учителем-логопедом проводится предварительная диагностика готовности к школьному обучению.

На основании данных обследования составляются индивидуально ориентированные программы развития готовности к обучению в школе. Для занятий дети объединяются в подгруппы с учетом индивидуальных особенностей.

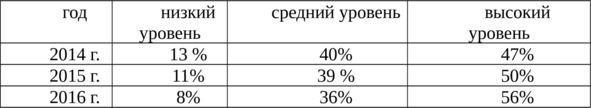

Данная программа реализуется в ДОУ на протяжении 3 лет. Результаты итоговой диагностики готовности дошкольников, посещающих занятия в кружке «Знайка» представлены в Таблице.

Таблица 1. Результативность использования программы «Знайка»

Психолого-педагогическое сопровождение старших дошкольников в процессе формирования готовности к школьному обучению позволяет наиболее эффективно подготовить переход детей к новому виду деятельности, сформировать положительную мотивацию в процессе перехода к следующему этапу жизни ребенка.

Литература

1. Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 г. №1155

Современная игрушка – это детская забава или развивающее средство обучения

Герасименко Д. Г.,

Таганрогский институт имени А. П. Чехова

(филиал) РГЭУ (РИНХ).

Научный руководитель : Буршит И. Е.,

к.п.н., доцент кафедры общей педагогики

ТИ имени А. П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ).

В современном мире существует множество игр и игрушек для детей разных возрастов. Но являются ли они полезными? Закладывают ли они в душу ребенка те понятия о добре и зле, от которых зачастую зависит формирование морально-нравственных представлений личности? Тема данной статьи очень актуальна в наши дни. Ведь родители зачастую в выборе игрушки для ребенка руководствуются лишь своими интересами.

Основной вид деятельности дошкольников – игра, в процессе которой происходит развитие духовных и физических сторон ребенка таких как доброта, забота, аккуратность, ловкость, воображение, внимание, память, мышление, смелость и другие.

Игра и игрушка, по мнению большинства педагогов, – одни из важнейших составляющих любой культуры. Какая культура, такие и игрушки. Через игрушки ребенку передается вся суть человеческих отношений.

Игрушка является носителем информации для ребенка. Какой будет информация: положительной или отрицательно для ребенка? Какой же должна быть современная игрушка?

к детским игрушкам было определено Н. К. Крупской в статье «Об игрушках дошколят»: игрушка должна способствовать развитию ребенка в каждой возрастной группе дошкольного детства. В подборе игрушек мы должны опираться на особенности возраста ребенка. Из этого следует то, что мы не можем выделить единую педагогически ценную игрушку для дошкольника, ее просто нет. Главное требование

Следующее требование к игрушке состоит в том, чтобы она была привлекательной для ребенка. В этом решающую роль играет взрослый. Он то и должен научить ребенка играть с данной игрушкой, показать свое положительное отношение к ней, продемонстрировать всевозможные способы игры с этой игрушкой. Если это требование не будет осуществимо, то очень скоро игрушка станет ненужной ребенку. Если игрушка сделана из хрупкого материала или требует к себе бережного отношения, необходимо показать ребенку способы обращения с нею.

Любую игрушку нельзя превращать в наглядное пособие, она должна быть связана с игрой. Взрослый должен обращать внимание детей не только на способы действия с этой игрушкой (например, действия с куклой: одевать ее, кормить, укладывать спать и т.д.) а также на отдельные стороны этой игрушки: цвет, форма, элементы декора. В случае с куклой, взрослый должен обращать внимание на ее одежду, предметы быта и труда. Рассказывать от ее лица, где она родилась, какие сказки, загадки, пословицы знает, в какие игры любит играть и т. д. Лишь рассказав детям все необходимое о данной игрушке, можно организовать интересную игру с ней.

Повышенное требование предъявляется к содержанию игрушки, ее тематике. Игрушка должна содействовать положительному развитию ребенка. Игрушки, показывающие орудия жестокости, агрессивности, злости оказывают разрушающее влияние на ребенка, они травмируют его психику. Такие игрушки закладывают в душу ребенка отрицательные качества, подрывают все гуманные начала формирующейся личности. Данные игрушки категорически запрещены!

Также предъявляются четкие требования к оформлению игрушки. Игрушке просто необходимо красочное оформление, которое вызовет у ребенка эмоциональное отношение, которое воспитает в нем эстетический вкус.

Каждая игрушка должна побуждать ребенка к творческой игре с ней. Пропорции игрушки не должны раздражать и злить ребенка, не должны побуждать его сломать или как-то изменить ее. Например, разнообразная техническая игрушка должна быть довольно прозрачной для ребенка, хорошо разбираться потому, что у детей в таком возрасте восприятие еще детальное. К примеру, ребенок разбирает свой любимый паровозик не с целью его сломать, а с целью узнать из чего же он все-таки состоит, но в силу своего возраста обратно не сможет его собрать.

Игрушка должна быть смешной, доброй, а не уродливой. Например, прическа куклы должна быть детской, не отражать последний писк моды взрослых. Одежда должна быть удобной для ее переодевания и быть максимально похожей на одежду ребенка, в зависимости от пола.

Должны обязательно соблюдаться гигиенические требования к игрушке, а именно: 1) безопасное использование; 2) покрытие безопасными безвредными красками; 3) легкость в использовании; 4) прочность игрушки.

Игрушка должна подвергаться гигиенической обработке без всяких затруднений. Не должна содержать в себе предметы, которые могут проглотить дети или как-нибудь причинить вред себе или другому ребенку.

На основе всего вышесказанного, мы можем подвести итоги и выделить к игрушкам детей: основные требования

Покупать игрушки следует в магазинах, у которых есть удостоверение о гигиенической регистрации и сертификате соответствия. Покупка некачественной игрушки может привести к: а) различным аллергиям; б) разнообразным травматическим повреждениям; в) отравлению токсичными веществами. Будьте внимательны! Прежде чем дать игрушку ребенку тщательно ее гигиенически обработайте. Детская игрушка должна быть безопасной для ребенка.

Малышей очень легко напугать, они не могут справиться со своим страхом. Сильные впечатления и эмоции, которые они получили от страшной, пугающей игрушки могут оказать самое что ни на есть пагубное влияние на ребенка. Такие игрушки тормозят и задерживают детское развитие, а порой даже воспитывают агрессивность, жестокость, насилие, закрытость. Детская игрушка должна нести в себе добро, положительно влиять на психическое развитие ребенка.

Игрушка – это конкретное представление, которое надолго закладывается в сознание ребенка. Нужно только что бы такие представления отвечали всем общечеловеческим представлениям о красоте. Детская игрушка должна приносить ребенку эстетическое удовольствие, воспитывать художественный вкус.

Лучше, чтобы игрушку можно было использовать как минимум в 3-х играх, тогда она будет интересна ребенку. Известный педагог Е. А. Флерина обозначила: «Чем больше возможностей представляет игрушка для различных действий, тем она интереснее для ребенка, тем больше ее воспитательные возможности». Игрушка должна быть полифункциональной.

Реализуются ли на деле данные требования к игрушкам? К сожалению, в большинстве случаев – нет. Давайте составим маленький перечень игрушек-монстров. Почему маленький? Да потому что на нашем сегодняшнем рынке производители игрушек просто «адские» фантазеры, производящие все более ужасающие игры и игрушки. Их великое множество, фантазия их неисчерпаемая.

Итак, выделим несколько игрушек, отрицательно действующие на ребенка:

Например, вместо миниатюрных солдатиков дети играют в Бэтмэна, Супермэна, Человека-паука, в героев американских мультфильмов и комиксов. Часто они продаются вместе со своими предполагаемым врагом, с целью поединка между ними в игре. Они воспитывают в ребенке агрессию, зло, насилие. Это недопустимо!

Не только у мальчиков есть куклы, но и у девочек. К примеру, знаменитая кукла Барби. Лицо Барби очень похоже на лицо самой девочки, таким образом, эта игрушка приобретает силу второго «Я». Зачастую, пропорции куклы вызывают сильное недовольство своей фигурой у девочек. В 4 года у девочки хорошо развит инстинкт материнства, в этом возрасте девочке нужна кукла «дочь», за которой девочка «мама» будет ухаживать, т.е. кормить, одевать, нянчить, укладывать спать. Что нам может дать Барби? Только наряды, развлечения, смена партнеров. Это «идеальная» модель женщины, секс символ общества. Такая игрушка будет воспитывать только комплексы, а не навыки заботы над маленькими.

Куклы-киллеры. Таких кукол много на рынке продаж. Они обычно идут с набором оружия (от ножа до пистолета-лазера). Такие игрушки пронизаны мотивом смерти, убийства, гибели всего живого. Такие игрушки категорически запрещены! Ничего хорошего и доброго они не воспитывают в ребенке.

Так же появились игрушки с половыми органами, способствующие сексуализации детского сознания и, по сути, является интеллектуальным растлением.

Итак, мы убедились в важности игрушки в жизни ребенка. Дети копируют «повадки» игрушки, ее внешность. Поэтому важно, чтобы игрушка формировала правильные морально-нравственные качества личности. Необходимо помнить, что игрушка – это не забава, не развлечение для детей, а средство обучения и воспитания. Выбор правильной игрушки – выбор правильного «будущего» для ребенка

Например, для детей постарше сейчас можно купить наборы для построения домов, самолетов, кораблей. Всевозможные конструкторы. Для девочек продаются наборы для пошива платьев для своих кукол, наборы посуды, мебели, наборы для рисования красивых картин. Они воспитывают в ребенке такие качества как: трудолюбие, самостоятельность, творческое мышление, заботу о своих ближних.

Игрушка очень важна для ребенка! Большую часть своей жизни ребенок проводит в игре. Это не просто детская забава, а развивающее средство обучения детей!

Литература

1.Абраменкова В. В. Родителям об игрушках// Дошкольное воспитание, 2005, №4.

2.Бондаренко А. К., Матусик А. И. Воспитание детей в игре: Пособие для воспитателя детского сада// 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1993. – 192 с.

3.Игра дошкольника/ Под ред. С. Л. Новоселовой – М.: Просвещение, 1999.-286 с..

Взаимодействие педагога-психолога ДОУ и школы при подготовке воспитанников к обучению в школе

Госсар О. Н.,

заведующий МБДОУ д/с №100 г. Таганрога.

Шеншина Т. В.,

педагог-психолог МБДОУ д/с №100 г. Таганрога.

Гумбатова Г. А.,

педагог-психолог МОБУ СОШ №38 г. Таганрога.

Период дошкольного детства является наиболее благоприятным для формирования необходимых психических функций и социально значимых качеств личности. Именно в это время закладываются предпосылки будущей учебной деятельности ребенка, идет активное развитие его познавательных возможностей. Все это делает участие педагога-психолога важным в проведении развивающей работы с детьми.

Реализация принципа непрерывности образования требует связи ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдением принципа преемственности между детским садом и школой выступают целевые ориентиры, предполагающие формирование у дошкольника предпосылок к учебной деятельности [3], а также качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.

Школа с первых дней обучения начинает предъявлять к ребенку ряд требований: спокойно сидеть на уроке, внимательно слушать учителя, воспринимать учебный материал, т.е. проявлять волевые усилия, контролировать проявление собственных эмоций и желаний. Если ребенок пришел в школу без зачатков произвольности, то в учебной деятельности может возникнуть ряд трудностей.

В начале учебного года педагог-психолог школы №38 проводит наблюдение и психологическую диагностику учащихся первых классов. Результаты исследования в 2015г. показали, что 66% выпускников детского сада «Рябинушка» имеют довольно высокий уровень развития основных предпосылок к учебной деятельности: у детей хорошо сформированы навыки самоконтроля и планирования, а также самоорганизации в произвольных видах деятельности, развит фонематический слух, звуковой анализ и зрительно-двигательная координация. Из обследованных выпускников детского сада 34% в основном с соответствующей их возрасту психофизиологической зрелостью. Для них характерны формирующиеся навыки контроля и самоконтроля, но недостаточна стабильная работоспособность. Такие дети испытывают трудности с первых дней обучения: не слышат инструкцию учителя, не выполняют, или частично выполняют действия согласно инструкции, не доводят начатое дело до конца, испытывают затруднения при переключении на другое задание, не могут контролировать свои эмоции и желания, нарушают дисциплину.