Полная версия

Освободитель и Миротворец. Русская история

В июне 1863 года главе русского внешнеполитического ведомства Горчакову были переданы английская, французская и австрийская депеши. России предлагалось: объявить амнистию польским мятежникам, восстановить конституцию 1815 года и передать власть самостоятельной польской администрации. Будущий статус Польши должна была обсуждать европейская конференция.

В начале июля 1863 года Горчаков отправил ответные депеши: Россия отказала трём державам в правомерности их «сторонних внушений» и резко протестовала против вмешательства в свои внутренние дела. Право рассмотрения польского вопроса признавалось только за участниками разделов Польши – Россией, Пруссией и Австрией, но только после усмирения мятежа.

Европа стояла перед выбором: воевать или не воевать с Россией из-за Польши. Антирусская коалиция не сложилась: Австрия боялась войны, существовали большие противоречия между Англией и Францией. Весной 1863 года русское правительство пыталось прекратить кровопролитие в Царстве Польском мирным путём.

31 марта, в день православной Пасхи, царь объявил о полной амнистии мятежников, которые «сложат оружие и возвратятся к долгу повиновения» к 1 мая. Но особого впечатления эта амнистия не произвела. Наглые захватнические планы польских мятежников и европейское вмешательство встревожили русское общество. К защите единства отечества призывали дворянские собрания, городские думы, депутации от сословий, университетов всей России. Чувствуя поддержку русского народа, император Александр II ощутил прочность своей державы: «Я ещё не теряю надежды, что до общей войны не дойдет; но если она нам суждена, то я уверен, что с Божией помощью мы сумеем отстоять пределы Империи и нераздельно связанных с ней областей». Идея единства России утверждалась влиятельным публицистом Михаилом Никифорович Катковым на страницах его газеты «Московские ведомости». Катков называл происходящее в Польше «ксендзо-шляхетским мятежом», который, присягая передовой Европе, погрузил край во мрак и смуту средневековья. Мнение Каткова разделяли другие издания.

Великий князь Константин Николаевич не осознал крайней остроты положения и резкой перемены ожиданий общества. При формальном подчинении края «державе русского императора» он предлагал отдать власть в руки поляков, правящих «на основании своих польских, а не русских законов», и сохранить в Польше минимальное число русских чиновников – ради принципа равноправия наций. «Высшие классы Польши» перестали скрывать враждебность к России. Многие члены Государственного совета демонстративно уходили в отставку. Деятели местного самоуправления бежали со своих мест. Провинциальные чиновники и полицейские совершали различные диверсии и уходили к мятежникам. Финансы Царства Польского также перешли в распоряжение лидеров восстания.

В конце мая 1863 года из Главного казначейства было похищено 3,5 млн. рублей. Кражу совершил сам главный казначей и его сотрудники, все успели скрыться. Крах «системы Велёпольского» коснулся и его самого. В июне 1863 года, после хищений в казначействе, Велёпольский выпросил себе отпуск и вскоре уехал из края навсегда. Последним оплотом русской власти в Польше оставалась армия. Но в конце июля мятежникам под командой Гейденрейха «Крука» удалось одержать победу в бою у местечка Жиржин. Где русский обоз, следовавший из Ивангорода в Люблин под прикрытием поручика Левданского (2 роты второго сапёрного и ивангородского крепостного батальонов) 27 июля (8 августа) около 8 часов утра, в Жиржинском лесу был атакован из засады, отрядом Крука, численностью до 3000 человек. После упорного боя русский отряд был почти полностью уничтожен.34 Сам Левданский вместе с 87 оставшимися в живых солдатами спасся позорным бегством с поля боя, за что позже был разжалован в рядовые. Обоз был захвачен практический невредимым, в результате чего мятежникам досталось более 400 штуцеров, около 200 тысяч рублей и 2 орудия, которые русские успели заклепать. В этом бою русские понесли самые крупные потери за весь период восстания. Погиб 181 солдат и офицер, пленными были захвачены 282 человека, в том числе 132 ранеными, некоторые из солдат перешли на сторону повстанцев, другие были отпущены, дав клятву больше не участвовать в войне.

В начале августа 1863 года власти ожидали «поголовного восстания» и штурма Варшавы. Военные не были уверены в надежности даже варшавской цитадели, где подозревали наличие «изменников». Александр II весьма резко оценивал итоги правления своего брата-наместника. С марта 1863 года помощником наместника «по военной части» являлся граф Фёдор Фёдорович Берг – бывший генерал-губернатор Финляндии, которого официальный Петербург готовил на смену царского брата. В начале августа 1863 года царь вызвал наместника на совещание в столицу. На совещании великий князь Константин выступил единственным оппонентом будущей «военной диктатуры». Остальные министры – участники совещания – одобрили основы новой политики в Польше, внесенные военным министром Д. А. Милютиным. Они предполагали переход к «самой строгой военной диктатуре» по опыту Литвы. Великому князю Константину пришлось покинуть Польшу. Его отъезд из Варшавы состоялся 27 августа 1863 года, а официальное увольнение – 19 октября 1863 года. В рескрипте царя говорилось о его «достойном самоотвержении». Виновником смуты был объявлен польский народ, не захотевший «понять и оценить» добрые намерения царя. Новый наместник Царства Польского Берг заменил польскую администрацию русской и установил военную диктатуру.

Кроме того, русским командованием были предприняты следующие меры. Было восстановлено военное положение, снятое в конце 1862 года. Сообразно с этим Царство Польское было разделено на военные отделы: Плоцкий (генерал-лейтенант Семека), Люблинский (генерал-лейтенант Хрущов), Радомский (генерал-лейтенант Ушаков), Калишский (генерал-лейтенант Бруннер), Варшавский (генерал-адъютант Корф), Августовский и для охраны сообщений особые отделы Варшаво-Венской, Варшаво-Бромбергской и Петербурго-Варшавской железных дорог. Начальникам главных военных отделов было предоставлено право судить взятых с оружием в руках повстанцев полевым военным судом, утверждать и приводить в исполнение смертные приговоры. Последовало назначение частных и военных начальников и учреждение военно-судных комиссий.

Войскам было приказано сосредоточиться в самостоятельные отряды из всех родов войск, заняв важнейшие тракты, и выслать подвижные колонны для уничтожения и рассеяния шаек мятежников.

Польские крестьяне неохотно вступали в ряды повстанцев и отдавали им провиант только под угрозой расправы. Нередко они открыто сотрудничали с русскими войсками. Уже в самом начале войны крестьяне одного из сёл привели к генералу Хрущову 20 мятежников во главе с собственным ксендзом. Позднее они сотнями вылавливали вооруженных повстанцев. В свою очередь, мятежники чинили страшные расправы над враждебным им населением, вырезая крестьян целыми семьями. И если бы в этот момент власть смогла бы обрести опору в крестьянстве, то, вполне возможно, мятеж и не получил бы столь сильного распространения. По настоянию Велёпольского наместник Константин Николаевич распорядился «сдерживать крестьянское население».

В целом русская армия в Польше действовала успешно. Военные экспедиции чаще всего заканчивались разгромом повстанческих отрядов. Военная инициатива была в руках русского командования. Мобильные отряды всюду преследовали мятежников. Успехи русской армии внесли разлад в руководство мятежом. Генерал Мерославский пытался установить свою власть над северо-западными районами Царства Польского, близ прусской границы, но в феврале был полностью разбит в двух сражениях и бежал в Париж.

Вслед за тем другой польский предводитель – молодой генерал Мариан Лангевич (Лянгевич) объявил себя «диктатором», низложив ЦНК. Лангевич провёл несколько сражений с русскими войсками и был окончательно разбит при Хробрже и Гроховиско. После чего 19 марта 1863 года, он, сняв с себя все полномочия, бежал в Австрийскую Галицию, где сдался местным властям.

Антикрестьянская политика польских повстанцев привела к скорому поражению восстания в западных губерниях России, где мятежная шляхта натолкнулась на всеобщую ненависть русских крестьян, чуждых им по крови и вере. Только в Литве и на самом западе Белоруссии мятежникам удалось получить некоторую поддержку.

На стороне организаторов мятежа выступили русские революционеры, проживавшие в эмиграции, в частности, «Колокол» А. И. Герцена. Для русских «нигилистов» польское восстание служило орудием борьбы с «проклятым царизмом». Но и поляки рассматривали поддержку русских революционеров лишь как инструмент ослабления России изнутри.

Один из теоретиков анархизма и народничества Михаил Бакунин снарядил морскую экспедицию революционеров, которая в марте 1863 года вышла из Соутгемптона (Англия) на пароходе «Уод Джексон» и направилась в Балтийское море. Пароход вёз оружие и амуницию для польских повстанцев. На борту находилось более 200 волонтёров из разных стран, комиссар «народного правительства» Демонтович и сам Бакунин. Революционный десант должен был высадиться в Литве. В апреле экспедиция прибыла в шведский порт Мальме. Однако по настоянию России груз был арестован. Отряд из нескольких десятков волонтёров добрался на лодках до литовского берега, но при высадке у Полангена был уничтожен. После этого, Бакунин и его спутники бежали в Англию.

Действия Муравьёва в Северо-Западном крае. Генерал-губернатором Северо-Западного края (Литвы и Белоруссии) в мае 1863 года был назначен генерал Михаил Николаевич Муравьёв, который решительно взялся за дело. По прибытию в Северо-Западный край Муравьёв предпринял ряд последовательных и результативных мер по прекращению восстания. Подход к решению проблемы у него заключался в убеждении, что чем жёстче он возьмётся за подавление восстания, тем скорее и с меньшим числом жертв его подавит. Одним из первых мероприятий являлось обложение высокими военными налогами имений польских помещиков. Обоснованием таких налогов являлась мысль, что если поляки имеют деньги на восстание, то должны предоставить их и на его усмирение. Имения польских помещиков, замеченных в активной поддержке восставших, отбирались в пользу государства. В результате этих действий Муравьёву удалось лишить восставших финансовой поддержки. В ходе военных операций подчинённых генерал-губернатору войск партизанские отряды восставших также были локализованы и вынуждены были сдаться властям.

В борьбе с участниками восстания Муравьёв прибегал и к мерам устрашения – публичным казням, которым подвергались непримиримые участники восстания и виновные в убийствах. Так, к смертной казни в мае 1863 года был приговорён и расстрелян ксендз Ишора, призывавший народ в костёле к восстанию.35 А через 2 дня были расстреляны старый ксендз Земацкий и молодой шляхтич Лясковский. Всего за годы правления Муравьёва было казнено 128 человек, ещё от 8 до 12 тысяч человек было отправлено в ссылку, арестантские роты или на каторгу. В основном это были непосредственные участники восстания: католические священники и представители шляхты, доля католиков среди репрессированных составляла свыше 95 процентов, что соответствовало общей пропорции участников восстания.

К указам символического характера относился запрет администрацией Муравьёва на ношение польской символики и траура по павшим повстанцам. В 1864 году Муравьёв ввёл запрет на использование латинского алфавита и печатные тексты на литовском языке. В Литве и Белоруссии было запрещено занимать государственные должности (в частности, учителей в школах и гимназиях) лицам католического вероисповедания, поэтому поляки и литовцы вынуждены были обосноваться в центральных губерниях России. Таким образом, Муравьёв твёрдо двигался к поставленной им самим цели: вверенный ему край никогда не должен сделаться польским. Недруги прозвали Муравьёва «вешателем», словно забыв о пролитой русской крови.

Анонимная гравюра из польского альбома к 50-летию январского восстания, изображающая «Муравьёва-вешателя» в Литве

Любопытно отметить, что также существует распространённое мнение, что прозвище «вешатель» Михаил Николаевич Муравьёв получил благодаря историческому анекдоту, согласно которому после назначения на должность губернатора Гродненской губернии в 1831 году его спросили, не родственник ли он повешенному декабристу Муравьёву-Апостолу. На что Муравьёв ответил, что происходит не из тех Муравьёвых, которых вешают, а из тех, которые сами вешают. Так же широко известен его девиз касательно польских земель и польского языка: «Что не доделал русский штык – доделает русский чиновник, русская школа и русский поп». В 1885 году Михаил Муравьёв был уволен с должности генерал-губернатора, получив титул графа Виленского и орден Андрея Первозванного.

Окончание восстания и решение национальных вопросов. Решающие военные действия с повстанцами произошли летом 1863 года. Отдельных столкновений, по официальным донесениям, в этом году было 547, а в 1864 году – уже 84. Несмотря на отдельные неудачи (бой в Жиржинском лесу), общее преимущество было на стороне русских войск.

Крупный отряд повстанцев под командой генерал-полковника Гейденрейха (Крука) численностью 1500—2500 человек действовал в районе Подляского и Люблинского воеводства. В бою при Файславицах 12 (24) августа 1863 года Гейденрейх потерпел поражение и отступил на юг. Где он окончательно был разбит русскими войсками при Порыцке 19 октября (1 ноября) и при Коцке 13 (25) декабря 1863 года, после чего бежал за границу.

В январе 1864 года после разгрома отряда Валерия Врублевского завершается повстанческое движение на Люблинщине, но за Вислой в Свентокшижских горах и лесах ещё держатся отряды Босака. В феврале неудачная попытка овладеть уездным городком Опатовом подрывает силы восстания и в этом районе, Босак и его уже немногочисленные отряды рассеяны. Шайке мятежников под началом ксендза Станислава Бжуска и Вильчинского удалось продержаться до конца апреля 1864 года. В последнем бою Бжуска и Вильчинский были схвачены. Оба они были приговорёны к смертной казни через повешение личным приказом наместика Царства Польского Берга. Казнь Бжуска и Вильчинского произошла на рынке местечка Соколув-Подляски 11 (23) мая 1865 года при большом стечении народа.

24 июля (5 августа) 1864 года были повешены члены жонда (правительства) последнего состава: Ромуальд Траугутт, Рафал Краевский, Юзеф Точиский и Ян Езёранский. Последние публичные казни участников восстания последовали в феврале 1865 года, когда были повешены в Варшавской цитадели вожаки повстанцев Вашковский и Шафарчик.

По официальным данным военная кампания в Царстве Польском окончательно завершилась 19 апреля (1 мая) 1864 года, но некоторые мелкие отряды мятежников продолжали действовать до середины октября 1864 года. Общие потери русских войск составили около 4,5 тысяч человек, из них собственно в Царстве Польском 3343 человек (826 убитых, 2169 раненых, 348 без вести пропавших); повстанцы потеряли до 30 тысяч человек.36

Русские войска навели внешний порядок в городах Царства. В тёмное время суток запрещалось ходить по улицам без фонарей. За демонстрационное ношение траура взимался штраф.

Подавление польского восстания дало толчок к развёртыванию политики ликвидации автономии царства Польского и более тесной интеграции Польши в состав Российской империи. Поскольку основу польской оппозиции составляло дворянство, первым шагом царского правительства стало отстранение шляхты от влияния на местном и центральном уровне.

В 1864 году была проведена реформа местного управления, резко сократившая долю представителей дворянства в местных органах власти. В западных губерниях России, где сохранялось ещё доминирование польского дворянства, под руководством Муравьёва, губернатора Северо-Западного края, стала проводиться программа интенсивной русификации: было запрещено использование польского языка в школах, администрации, коммерческой переписке и общественных местах, запрещались церковные книги на польском языке, поляки были вытеснены из государственных учреждений. Одновременно поощрялось распространение православия и ущемлялась католическая церковь, в частности католикам было запрещено занимать государственные должности.

Аналогичные мероприятия проводились и в сфере законодательства: в 1866 году на Польшу было распространено действие российского уголовного кодекса, в 1875 году судопроизводство было переведено на русский язык.

В конце 1860-х годов русификация из административно-правовой сферы распространилась на сферу образования. В 1869 году была закрыта Главная Варшавская школа, на базе которой был учреждён Императорский Варшавский университет, преподавание отныне велось на русском языке. Преподавание во всех других государственных высших и средних учебных заведениях Польши также было переведено на русский язык. Лишь в низшей школе сохранялось обучение на польском языке. Одновременно шло наступление на католицизм: запрещалось преподавание католического вероучения в школах, в 1875 году ликвидирована грекокатолическая церковь, униатов принуждали к переходу в православие. Положение католической церкви в Польше несколько улучшилось после начала понтификата Льва XIII, сторонника сближения с русским царём, и заключения в 1884 году соглашения между Россией и Ватиканом.

В Польше делопроизводство было окончательно переведено на русский язык к 1875 году, хотя польский язык по-прежнему использовался в школах для религиозного преподавания, а также повсеместно в устном общении и частной переписке.

В 1864—1866 годах в Польше была проведена аграрная реформа. Аграрные законы Польши, подготовленные Милютиным, Самариным и Черкасским, были утверждены Александром II ровно через 3 года после начала «Великой реформы», то есть 19 февраля 1864 года. Земля, находившаяся в пользовании крестьян, стала их полной собственностью без выкупа, с помещиками расплачивалось государство. Крестьянам передавалась также земля, конфискованная у мятежной шляхты (1660 имений). Проведение аграрной реформы положило конец польскому восстанию.

В разгар польского восстания Александр II одобрил тайный Валуевский циркуляр37 о приостановлении печатания на украинском языке (по терминологии того времени – «малорусского наречия») литературы религиозной, учебной и предназначенной для начального чтения. К пропуску цензурой разрешались «только такие произведения на этом языке, которые принадлежат к области изящной литературы». В 1876 году последовал Эмский указ, направленный на ограничение использования и преподавания украинского языка в Российской империи.

После восстания части польского общества, не получившего значительной поддержки литовцев и латышей (в Курляндии и частично ополяченных районах Латгалии), были предприняты определённые меры покровительства этнокультурному развитию этих народов.

При Александре II произошли существенные изменения в отношении черты оседлости евреев. Рядом указов, выпущенных в период с 1859 по 1880 год, значительная часть евреев получила право беспрепятственно расселяться по всей территории Российской империи. Право свободного расселения получили купцы первой гильдии (с 1861 года купцы 2-й гильдии могли поселяться в Киеве, а в Николаеве, Севастополе и Ялте – все три гильдии), цеховые ремесленники, врачи, юристы, выпускники университетов, их семьи и обслуживающий персонал. С 1879 года было разрешено жить где угодно акушерам и ветеринарам, а также всем «желающим учиться фельдшерскому искусству». В 1880 году приказом министра внутренних дел Макова было разрешено оставить на жительство вне черты оседлости тех евреев, кто поселился незаконно.

Война против горцев

Кавказа в 1856—1864 годах

В царствование Александра II сложилась следующая обстановка на Кавказе. Главнокомандующий Кавказской армии князь Александр Иванович Барятинский разработал детальный план действий и начал воплощать его в жизнь с завидной энергией. Он отошёл от практики карательных экспедиций и вернулся к начатой Ермоловым системе создания просек и крепостей, переселения казаков для освоения занятых районов. Главное внимание Барятинский обратил на Чечню, покорение которой он возложил на начальника левого фланга Кавказской линии, генерала Николая Ивановича Евдокимова – старого и опытного командира 20-й пехотной дивизии.

С 1858 года русские войска стали энергично продвигаться вперёд. Множество селений покорились русским. Имам Дагестана и Чечни Шамиль, допустив русских утвердиться беспрепятственно на Чанты-Аргуне, сосредоточил большие силы по другому истоку Аргуна, Шаро-Аргуну, и потребовал поголовного вооружения чеченцев и дагестанцев. Весной 1859 года его сын Гази-Мухаммад руководил обороной аула Ведено, столицы имамата. Обложенный со всех сторон русскими войсками, обстреливаемый тяжёлыми орудиями, Ведено был обречён, несмотря на труднодоступность. После длительной осады аул был взят штурмом войсками генерала Евдокимова, а Гази-Мухаммад с уцелевшими защитниками направился в Дагестан.

Шамиль, не теряя надежды, собирал новое ополчение. В долине реки Андийское Койсу сконцентрировались три отряда: дагестанский, чеченский (бывшие наибы и войны Шамиля) и лезгинский. Шамиль, временно поселившийся в ауле Карата, укрепил гору Килитль, а правый берег Андийского Койсу, напротив села Кванхидатли, покрыл сплошными каменными завалами, вверив их оборону Гази-Мухаммаду. Форсирование переправы в этом месте стоило бы русским больших жертв, но горцы вынуждены были оставить свою крепкую позицию, из-за выхода им во фланг отряда русских, совершившего переправу через Андийское Койсу у урочища Сагрытло. Видя грозящую отовсюду опасность, имам ушёл на гору Гуниб. Там Шамиль укрепился и занял оборону с 500 мюридами.

25 августа 1859 года горный аул Гуниб был взят штурмом. Шамиль с оставшимися мюридами сдался в плен. При этом Барятинский упрекнул Шамиля в том, что тот не принял предложений о сдаче ещё до штурма. На что имам ответил, что во имя своей цели и своих приверженцев должен был сдаться тогда только, когда не останется никакой надежды на успех. Барятинский подтвердил свои прежние гарантии безопасности самому Шамилю и членам его семьи. Также, он сообщил, что Шамилю придётся отправиться в Петербург для ожидания дальнейшего решения царя о его судьбе. Впоследствии в Петербурге Александр II встретил Шамиля дружелюбно и ласково. После приёма Шамилю была отведена для жительства Калуга, куда он прибыл 10 октября, а 5 января 1860 года туда же прибывает его семья. При нём было поручено состоять знатоку арабского языка генералу Богуславскому.

В 1868 году по указанию царя Шамиль переехал в Киев.

В феврале 1869 года Александр II разрешил Шамилю выехать в Мекку для паломничества. В конце марта 1870 года, после совершения хаджа, Шамиль посетил Медину (Саудовская Аравия), где и скончался 4 (16) февраля 1871 года.

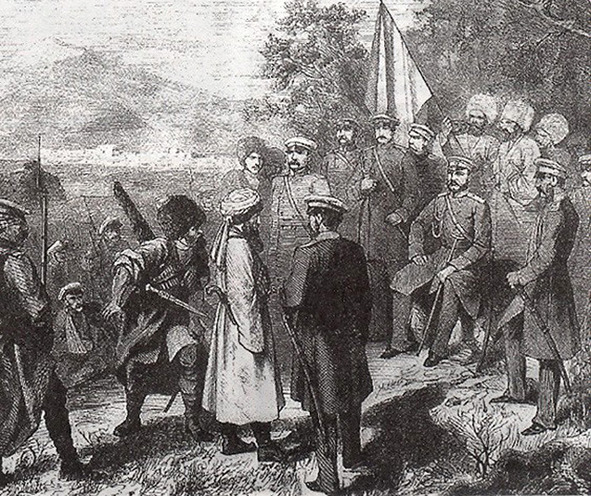

Пленение Шамиля

Покорение Черкесии и завершение войны. Взятие Гуниба и пленение Шамиля могли считаться последним актом войны на Восточном Кавказе; однако ещё не была покорена Западная Черкесия, занимавшая всю западную часть Кавказа, примыкая к Чёрному морю. Завершающий этап войны в Западной Черкесии русским командованием было решено вести таким образом: черкесы должны были покоряться и переходить на указываемые им места на равнине; в противном случае их оттесняли далее в бесплодные горы, а оставленные ими земли заселялись казачьими станицами; наконец, по выдавлению горцев с гор к морскому берегу, им оставалось или перейти на равнину, под надзор русских, или переселиться в Турцию.

В 1861 года по инициативе убыхов38 в Сочи был создан черкесский парламент «Великое и свободное заседание». Убыхи, шапсуги, абадзехи, джигеты (садзы) стремились объединить черкесов «в один громадный вал». Специальная депутация парламента, возглавляемая Измаилом Баракай Дзиаш, посетила ряд европейских государств. Действия против тамошних мелких вооружённых формирований затянулись до конца 1861 года, когда все попытки сопротивления были окончательно подавлены. После этого решено было приступить к решительным операциям на правом крыле, руководство которыми поручено было покорителю Чечни, Евдокимову. Войска его были разделены на два отряда: один, Адагумский, действовал в земле шапсугов, другой – со стороны Лабы и Белой; особый отряд направлен для действий в низовьях реки Пшиш.

Осенью и зимой были устроены казачьи станицы в Натухайском округе. Войска, действовавшие со стороны Лабы, закончили устройство станиц между Лабой и Белой и прорезали просеками всё предгорное пространство между этими реками, что понудило тамошние общества частью переселиться на плоскость, частью уйти за перевал Главного хребта.