Полная версия

Вся фигня – от мозга?! Простая психосоматика для сложных граждан

Докапываясь до причин психосоматики, мы коснемся пары сугубо теоретических вопросов психоанализа и оживим теорию представлений (глава 3), которая часто игнорируется современными аналитиками. Эта теория позволит нам графически изобразить красивые цепочки психических защит (глава 9) и по-новому ощутить старый вкус концепции вытеснения (глава 4). Даже известные вам Оно, Я и Сверх-Я заиграют новыми красками (глава 5).

В прошлом веке психоаналитики подарили множество новых идей медикам, политтехнологам, социологам, культурологам, философам. Одной из таких идей стал психосоматический подход в медицине. Начиная с 70-х годов медики говорят не о психосоматике, а о биопсихосоциальной парадигме. Пора реализовать зеркальный маневр и обогатить психоаналитическую теорию новинками из смежных дисциплин. Но, вопреки современной моде на гуманизм, мы не будем даже пытаться строить из себя гуманистов. Честно спросите себя: зачем вам анализ души, если не для обретения власти над собой и другими? Мы уже ответили на этот вопрос, предельно честно и предельно жестко, в духе центризма и постструктурализма (глава 12).

Психосоматика – это язык, на котором говорит бессознательное, когда все остальные способы самовыражения пасуют перед цензурой. Давайте же в совершенстве изучим этот язык. И выскажем всё, о чём так долго молчали! О чём нас заставляли молчать.

Глава 2

Нейронные сети расставлены. Relata refero

2.1. Дедушка очень любил нейроны

Следующие две главы – самые ответственные и теоретически сложные. Не в том смысле, что другие главы отличаются безответственностью и развлекательным характером. Теоретические и абстрактные конструкции всегда сложнее для понимания, чем конкретные практические примеры. Так уж устроен наш мозг. А как ещё он устроен? Пожалуй, стоит оттолкнуться от элементарных знаний из области нейрофизиологии.

Вообще и нейроны, и речь сыграли огромную роль в развитии психоанализа. Мало кто знает, но Фройд начинал свои исследования бессознательного вовсе не с толкования сновидений.

Первой (после изучения обезболивающих свойств кокаина) клинической работой Фройда стало исследование расстройств речи, так называемых афазий. За заслуги в этой области его даже пригласили читать лекции в Венском университет. И за это же отправили на заветную стажировку у Шарко. За казённый счёт, между прочим, что было критично для выходца из бедной многодетной еврейской семьи. Было это в 1895 году, за пять лет до первого издания «Толкования сновидений».

В то время Фройд стремился быть в тренде новых клинических исследований. Начиная с 1873 года вся прогрессивная научная общественность ринулась красить (по методу Гольджи) одиночные клетки и малые клеточные кластеры. Ну прямо как американцы на Пасху. Окрашенные клетки было гораздо удобнее наблюдать.

Особенно учёным понравилось разглядывать клетки с разветвленной сетью отростков разной длины. Как вы уже догадались, это были нейроны – структурные единицы нашей нервной ткани. Само слово «нейрон» ввёл Генрих Вальдейер в 1891-м.

Психиатры XIX века были поставлены в интересное положение. С одной стороны, перед ними открывались бесконечные горизонты экспериментов. С другой – психиатрия упорно не могла преодолеть разрыв, который сами же психиатры и создали, с остальной медициной. Большинство вопросов в психиатрии: от госпитализации до «процедур» – относились скорее к области экспериментальной социологии, но не медицины. Да, формально психиатров называли врачами, и образование у них было соответствующее. Но по факту никакой системы научных знаний под психиатрическую практику подведено не было.

На этом фоне вопрос «Неужели достаточно простого разговора с клиентом?» кажется неуместным и второстепенным. Неужели можно было держать взаперти «не таких» людей и «лечить» их ледяными ваннами и другими милыми методами? Вот вопрос поважнее. И всё тут не так однозначно.

Согласитесь, сейчас из окон регистратуры в муниципальных поликлиниках на вас злобно смотрят как раз желанные пациентки психиатрических клиник позапрошлого века. Или вот – отряд буйно помешанных бежит поливать мочой фотографии на иностранной выставке. Коллеги по работе? Ну просто клинические депрессивные идиоты! А соседи с их маниакальной одержимостью ремонтом…

Так что, если оглянуться вокруг – практика принудительного лечения не кажется такой уж дикой. Важнее другое: психиатрия в позапрошлом веке работала! У многих пациентов возвращалось чувство реальности, исчезал бред, они могли вновь заниматься учёбой и умственным трудом! А нейроны? Ну что нейроны… Никакого чуда не произошло. Изучение нервной ткани аккуратно обошло психиатров стороной. Их больше интересовали опыты с гашишем. [13].

Шутка. Опыты с наркотиками имели место в середине XIX века. Вторую его половину заняли стратегические исследования Лере и других, которые практически вслепую создавали оптимальную среду для психов. В этом психиатры опередили своё время. О нейронных сетях ещё ничего не было известно, а идея форсированной перестройки нейронных связей уже была фактически воплощена.

И этот вопрос настолько психосоматичен, настолько важен для нас и настолько сложен, что мы не можем прямо сейчас его обсуждать (придётся подождать несколько глав). В XIX веке этот вопрос тоже не особо обсуждался. Главврачи психушек просто делали свою работу, занимаясь микросоциальным творчеством и записывая результаты.

Итак, психиатров нейроны не впечатлили. И не могли впечатлить. Ведь все открытия касательно биохимии психозов были совершены ближе к нашему столетию. В то время банально не было нужного оборудования, минимальных знаний из области молекулярной биологии.

Для сравнения. В 1924-м Отто Леви открывает нейромедиаторы, открытие признано только через десять лет. В 1936-м проведена первая успешная лоботомия. В 1943-м Маккалок и Питтс вводят формальное определение нейронной сети. Химическая формула серотонина получена в 1947-м и экспериментально проверена в 1950-м. В 1953-м серотонин обнаружен непосредственно в тканях мозга. 1956-й год: Ларс Лекселл использует в клинической практике метод эхоэнцефалографии. С 1986-го резко возрастает интерес к обучаемым нейронным сетям. В 2000-м открыт дофамин. Начиная с 2002-го года стремительно накапливаются данные о генетических и молекулярных механизмах шизофрении. В 2004-м на МРТ непосредственно наблюдают изменение гиппокампа на самых ранних этапах шизофрении. В 2016-м найден ген, отвечающий за ожирение. В 2017-м окончательно доказан аутоиммунный патогенез ряда нейродегенеративных болезней, в частности болезни Паркинсона [14].

К счастью самих психиатров, им было явно не до нейронов и не до поиска физиологических следов безумия (да и лишний вес не был главной проблемой пациенток). Как раз к 80-м годам XIX века разразилась война с истерией. Или война истеричек с психиатрией. Вдруг, почти одновременно, в разных клиниках появились пациентки, которые могли продуцировать почти любую симптоматику. Выдумает барышня себе, что её укусила змея (или лучше: Змий-искуситель) – и на полном серьёзе задыхается или демонстрирует аллергический отёк. У соседки по палате проблемы с желудком? Истерическая солидарность работает – удушье сменяется поносом. Симпатичный главврач? Пожалуйста: демонстрация предродовых схваток (вспоминаем случай Берты Паппенхайм – см. главу 4). А уж если гипнотизёр внушает, что подкашиваются ноги, то просто грех отказать!

То есть психиатрам не надо было лишний раз искать соматическую основу. Истерички их и так предупредили, что никакой прочной телесной почвы под ногами нет. Психика загадочным образом может влиять на соматику. Каким – неясно. Как лечить – тоже не совсем понятно. Оставалось развлекаться на сеансах лечебной гипнотерапии, чем Шарко и занимался. Пока не пришёл Зигмунд.

А Фройд, как уже говорилось, попал к Шарко только после 1895 года. До этого момента он, на волне успеха в изучении речевых расстройств, совершил свою очередную методологическую победу. Сам он тогда так не думал. Да и многие психоаналитики как-то упускают из виду эту приятную мелочь.

Идея Фройда заключалась в следующем: изучая патологию какой-либо психической функции, можно лучше понять работу этой функции в норме. То есть изучение нормы через патологию. И, соответственно, понимание патологии как крайней степени нормы. Двигаясь от расстройств речи не вглубь безумия, а в сторону нормальных нервных процессов, Фройд добрался до нейронов. Эта тема поглотила будущего отца психоанализа с головой. Неудивительно. Нервные клетки могут очаровать специалиста в любой области: от математики до медицины. Поэтому хорошие учебники по нейрофизиологии напоминают гибридный переплёт из нескольких книг по разным дисциплинам.

Фройд, как всегда, опережал своё время! Он попал в нейронные сети, не имея под рукой ни сведений о медиаторах (1924), ни простенькой математической модели (1943), ни возможности снять обычную энцефалограмму (1956). Ему приходилось с нуля придумывать многие нейропсихологические концепты. Например, Фройд уже вовсю оперировал понятием «контактный барьер» и рассуждал о пороге активации нервных клеток. Но это ещё можно списать на интуицию опытного невролога, эти идеи так или иначе летали в воздухе. А как быть с квантом аффекта? Идея квантования энергии и импульса принадлежит совсем другой научной сфере. Вернее – будет принадлежать. Квантование откроют только в 1900-м, а речь идёт сейчас о работах Фройда периода 1890-х.

Неудивительно, что эти исследования, чисто умозрительные, без возможности как следует покопаться в нервных тканях, шли крайне тяжело. В письмах к Флиссу Фройд жаловался, что все интеллектуальные ресурсы уходят на создание психологии для неврологов. Или неврологии для психологов – как посмотреть.

«…по научной части дела идут плохо, особенно с психологией для неврологов, которой я одержим и которая меня регулярно изнуряет до такой степени, что я вынужден прерывать работу, чтобы не перетрудиться… Я посвящаю этой работе каждую свободную минуту. Ночные часы с одиннадцати до двух я фантазирую, перевожу, разгадываю и останавливаюсь, только когда дело доходит до полного абсурда…»

Да, Фройд считал свои теоретические результаты абсурдными и впоследствии требовал у Флисса сжечь все письма и все подаренные тетради с набросками. Такие жёсткие меры самоограничения были (как мы сейчас видим) оправданными. В 1895-м Фройд видит знаковое сновидение, которое сильно впечатляет его воображение. Начинается работа над «Толкованием».

К счастью, Флисс не сжёг ни переписку, ни тетрадей, помеченных тремя буквами «φψω». Черновики Фройда в итоге попали в заботливые руки греческой принцессы Мари Бонапарт. И вот заметки о нейронах были объединены в труд под условным названием «Набросок одной психологии» [15].

К несчастью, русскоязычному читателю не повезло дважды. Во-первых, на русском книга вышла всего лишь несколько лет назад. Во-вторых, у переводчиков материализовался советчик в виде чистого гуманитария и философа, имеющего весьма специфические представления о нейронных сетях и о естественных науках вообще. Мы категорически не рекомендуем начинать знакомство с работами Фройда с текущей русской версии этого текста. Рискуете испортить впечатление и о психоанализе, и о нейропсихологии, и о литературе. И о философах, сующих свой нос куда не следует.

Но не будем о грустном. Фройд построил психоаналитическую модель, почти не заходя на территорию биологии, биохимии, психофизиологии и других классических дисциплин. Нам тоже нет никакой нужды лезть в дебри нейропсихологии. Всё, что нас интересует, – это связь между нейронами, речью, психосоматикой и эффективностью психоанализа.

2.2. Все взять и сложить

Для общего понимания вопроса нам вполне хватит самой простой модели нейрона. Только нейроморфологам не рассказывайте – они нас линчуют за столь грубый и беспечный подход.

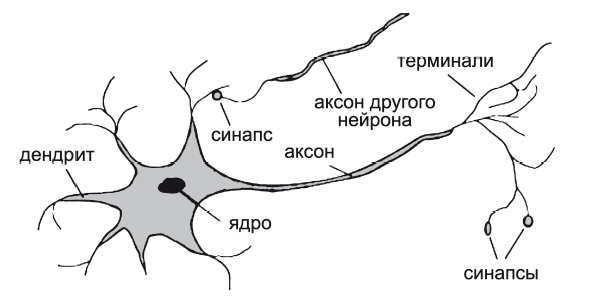

Итак, нейрон – это клетка, маленький чёрный ящик. Тело нейрона не представляет особого интереса – обычная такая клеточка, с ядром, цитоплазмой и прочей матчастью. Куда интереснее то, что из этой клетки растёт (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Нейрон, считывающий сигнал с соседских аксонов с помощью дендритов

Длинный отросток с «мочалкой» на конце называется аксоном, а сама «мочалка» – терминалью. По аксону распространяется возбуждение (электрический сигнал) от тела к терминали. То есть аксон является выходом нейрона. Когда сигнал достигает терминали, он передаётся другим клеткам: нервным, мышечным или клеткам внутренних органов. Передача осуществляется через хитрый электрохимический контакт – синапс – с помощью хитрых медиаторов. О медиаторах мы забудем до следующего параграфа.

Как вы уже догадались, с помощью сигналов нейроны передают команды и информацию от мозга и обратно. Нейроны, командующие мышцами, называются моторными – их работу мы можем кое-как контролировать. Контролю над своими мышцами мы учимся (или нас учат) всю жизнь, начиная с рождения. Нейроны, командующие всем остальным телом, можно обобщённо назвать вегетативными. Вот на них у нас нет никакой управы. Мы не можем усилием мысли раскочегарить центр выработки гормона роста и подрасти за ночь. «А эйфория, сверхусилия, медитация, психоанализ – это разве не влияние на вегетатику?» Влияние, но не прямое. И от этого ещё более интересное именно с психосоматической точки зрения.

Но как вообще один нейрон оказывает влияние на другой? Для этого нужны короткие отростки – дендриты. Дендрит оплетает терминаль чужого аксона и через синаптический контакт «считывает» напряжение. Пышность дендритных кустиков позволяет одному нейрону получать сигналы от множества собратьев.

Получается, что у нейрона множество входов и выходов? Не получается. У нейрона один выход и один вход. А как же множество связей? А так: все входящие сигналы суммируются, и уже в зависимости от суммы нейрон подаёт на выход какой-то новый сигнал. Или не подаёт. Но выходной сигнал у нейрона один, он бежит по одному аксону и одинаковый для всех выходных контактов. А вы как хотели? Чтобы нейрон ещё разбирался, кому и что он отправляет? Нет, это уже дело получателей – блокировать или усиливать входящий сигнал с помощью медиаторов.

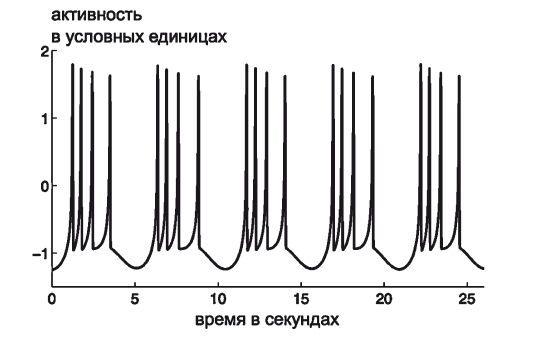

Ну хорошо, а зачем вообще нейронам сигналы? Затем, что электрохимические потенциалы – это единственная форма информации (энергии), распространяющейся по сети. Если нейрон как следует потормошить, по его дендритам начинает бежать электрический ток. Точные исследования показывают, что это не постоянное напряжение, а сложная последовательность всплесков. Нейрон буквально верещит, генерируя электрохимические бёрсты и спайки (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Бёрсты и спайки искусственного нейрона в модели Хиндмарша – Роуз[1]

Но нам не важно, какая форма у нервного сигнала. Важно, что другие нейроны одинаково реагируют на этот сигнал, воспринимая его как (простите за тавтологию) сигнал к действию. То есть напряжение с дендритов нейрона передаётся на аксоны «подконтрольных» нейронов. Аксоны, в свою очередь, получают сигналы от множества нейронов. Все сигналы, попавшие на аксон, суммируются на входе нейрона. И если сумма достаточно большая, то уже новый нейрон начинает верещать.

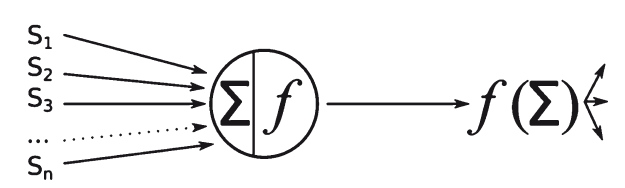

Теперь немного упростим и немного усложним картину. На рисунке 2.3 для удобства нейрон изображён кружочком. Аксон и дендриты вообще заменены на линии. Этот минималистский стиль активно используется в математической теории нейронных сетей, в схемотехнике, в теории графов… Короче, в любой технической дисциплине, когда нужно отвлечься от деталей и ухватить суть, прочувствовать саму архитектуру сложной системы.

Рис. 2.3. Упрощенная схема суммирования сигналов в нейроне. Сумма входящих подставляется в функцию активации. Результат подается на единственный выход, где его уже ждут благодарные нейронные соседи

Мы видим, как несколько, а именно произвольное число n (подставьте на его место возраст соседского кота), сигналов поступают на вход круглого чёрного ящика. Там сигналы складываются (знак суммы) и сравниваются с пороговым значением. Если порог преодолён, нейрон выдает на выходе единицу. Иначе – ноль.

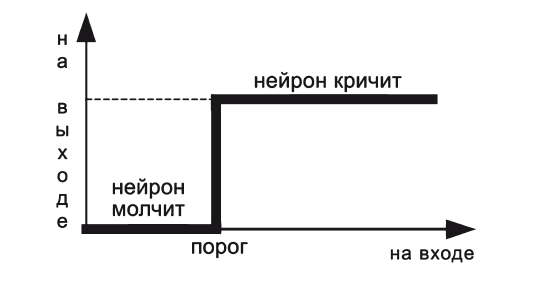

Функция f, имеющая форму ступеньки и превращающая входной сигнал в выходной (рис. 2.4), называется функцией активации. Само слово «функция» здесь употребляется в непривычном для многих значении. Обычно функция какого-то объекта – это его способности или предназначение. Например, функция паяльника – нанесение расплавленного припоя в место контакта деталей. В особых случаях – терморектальный криптоанализ. Но в нашем контексте функция – это математическая операция, превращающая одно число в другое (одно числовое множество в другое).

Рис. 2.4. Функция активации, то есть зависимость исходящего сигнала (вертикальная ось) от суммы входящих (горизонтальная ось)

Простейший вид функции активации – ступенька. Если число на входе меньше порогового значения U, то функция превратит это число в ноль. Если больше порога, то в единицу. Так вся бесконечная числовая ось отображается в две точки: ноль или один. Удобно, не правда ли? Удобно, но возникает несколько вопросов.

Почему ноль – понятно. Но вот почему именно единица? Почему не корень из двух, почему не минус сто, почему не потенциал ионизации атома водорода? Да потому что сравнивать не с чем. Все нейроны одинаковые. Эталон сигнала мы выбираем сами. Так что мешает положить максимально возможный сигнал равным единице? Ничего не мешает. Вот мы и кладём. Чтобы считать было легче.

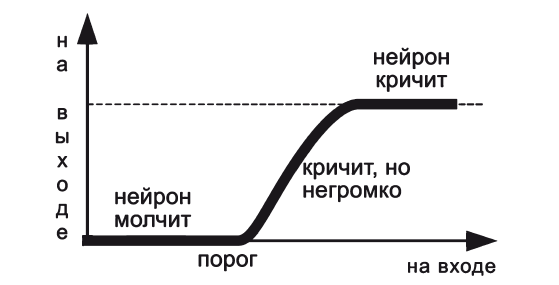

А почему, либо ноль, либо единица? А если порог почти-почти преодолён? Или сумма входных сигналов застыла прямо на пороге? Направление вашей мысли понравилось бы любому специалисту по нейронным сетям. Чем дальше в лес, тем более хитрые зависимости выходного сигнала от входного придумывали учёные. Вместо ступеньки теперь часто рисуют «сигмоиду» – такую гладенькую возрастающую выпуклую кривую (рис. 2.5), прижимающуюся к единице по мере возрастания входного сигнала. То есть нейрон как бы верещит, но не громко.

Рис. 2.5. Пример гладкой функции активации

Особо хитрые учёные вообще говорят не об отклике нейрона на сигнал, а о вероятности отклика. Логика та же. На вход нейрона подаётся сигнал. Чем сигнал выше, тем больше вероятность, что нейрон в следующую секунду заверещит. То есть нейрон может (редко, но может) откликнуться на очень слабый сигнал и промолчать на очень сильный. Но у нас никаких «следующих секунд» нет, у нас пока всё синхронно и мгновенно. Поэтому не беспокоимся. И начинаем связывать нейроны в единую сеть.

2.3. В порочащих связях

Задача идеальной имитации электрических сигналов, которыми обмениваются нейроны, до сих пор не решена. Как мы уже сказали, настоящие нейроны генерируют довольно сложные последовательности всплесков и пиков. Тем не менее большинство моделей смело игнорируют эту сложность и не теряют эффективности. А рынок легальных препаратов, влияющих на высшую нервную деятельность, ширится и углубляется едва ли не быстрее, чем рынок препаратов нелегальных.

Дело в том, что нейрон – это не электрический, а электрохимический узел сети. Синапс – это не прямой контакт между двумя клетками, а сложный преобразователь химической энергии в электрические импульсы. Фройду не хватило этих знаний, чтобы продвинуться в своей нейропсихологии.

Идея электрохимической связи приснилась (и здесь сновидения!) австрийскому (и снова Австрия!) исследователю Отто Леви в 1921 году. Наутро учёный благополучно забыл и сон, и идею. Психика великодушно повторила сновидение на следующую ночь. Тогда уже Леви, не откладывая, побежал в лабораторию в одном спальном халате.

Там он извлёк сердца у двух лягушек. Для удобства назовём лягушек Алисой и Бобом. Сердце Алисы сохранило соединение с частью блуждающего нерва, сердце Боба было очищено от всех нервов. В спокойном состоянии вне тела сердца бились (сокращались) с постоянной частотой.

Леви проделал следующие хитрые манипуляции. Следите за руками.

1. Поместил сердце Боба в специальный раствор. Просто поместил, без дополнительной стимуляции.

2. Зафиксировал, что с сердцем Боба ничего не происходит (частота сокращений та же).

3. Убрал сердце Боба из раствора.

4. Поместил сердце Алисы (с нервом) в тот же раствор.

5. Простимулировал блуждающий нерв Алисы током.

6. Зафиксировал замедление сердцебиения (не у себя, а у Алисы).

7. Убрал сердце Алисы из раствора.

8. Опять поместил в тот же раствор сердце Боба, опять без какой-либо дополнительной стимуляции.

9. Обнаружил, что сердцебиение Боба замедлилось.

Вывод: во время 5-го шага блуждающий нерв Алисы выделил в раствор некое химическое вещество-посредник. Когда на 8-м шаге сердце Боба попало в раствор, клетки сердца отреагировали на вещество-посредник замедлением биения.

Другие исследователи, в силу своей лёгкой криворукости или ещё каких-то причин, пять лет не могли воспроизвести эксперимент. Только в 1926 году Леви доказал свою правоту. На Международном физиологическом конгрессе в Стокгольме он и его коллеги публично повторили эксперимент. 18 раз подряд.

Британский коллега Леви, Генри Дейл, даже назвал конкретное вещество-посредник (ацетилхолин, если интересно) и провёл уже свои эксперименты. В 1938-м Дейл и Леви схлопотали Нобелевскую премию. До этого момента почти два десятка лет шла священная война между поклонниками электрохимической и прямоэлектрической концепций.

С хорошей точностью можно разделить обязанности между нейроном, синапсами и медиаторами. Нейрон отвечает за электричество, подводя его к синапсам. Там электричество конвертируется в нужный вид медиатора – в химию. Синапс следующего нейрона барыжит этой химией уже на своей стороне, снова получая электричество. Такая вот схема «деньги – товар – деньги», где товаром ожидаемо является всякая химия, влияющая на мозги. (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Упрощенная схема нейромедиации. Между терминалью и принимающим дендритом – щель, через которую электрический ток не пройдет. Приходится запускать химическую реакцию с помощью медиаторов[2]

Совмещая в себе роли барыги-посредника и товара, медиаторы творят полный беспредел, изменяя сигналы на свой вкус. Один медиатор подавляет активность нейронов, не пропуская напряжение дальше. Другой – усиливает в несколько раз. Третий – меняет форму сигнала… Всего существует десятка два-три медиаторов. И если мы начнём их тут перечислять, то читатель просто захлопнет и выкинет эту книгу. И будет прав! Потому что мы занимаемся сейчас не нейрофизиологией, а всего лишь строим простую нейросетевую модель для элементарного понимания психосоматики.

Зная о всемогуществе медиаторов, мы теперь можем рассуждать дальше. На терминаль аксона приходит либо ноль, либо единица (параграф 2.2). Ноль, стоит полагать, всегда остаётся нулём – медиаторы не будут суетиться за бесплатно. А вот единица, после контрабанды через синаптическую щель, может превратиться в любое другое число: в тот же 0, в ⅔, в 5 или в –0,5. Да, это «минус ноль пять», отрицательный входной сигнал. Таким образом медиатор намекает нейрону, что неплохо бы помолчать – происходит торможение.

Поэтому простую сумму на входе нейрона нужно заменить на взвешенную сумму, где весовые коэффициенты (веса) обусловлены работой медиаторов. Пусть нейрон на рисунке получает сигналы от группы нейронов в состоянии (х1, х2… хn). Где каждый икс – либо 0, либо 1. Соответствующие входящие сигналы будут равны x1w1… xnwn. Значит, что мы подставим в функцию активации? Правильно! Взвешенную сумму вида x1w1 + … + xnwn.

Если нейрон после этого проснётся, он передаст сигнал дальше, всем зависящим от себя нейронам. Он честно обеспечит один и тот же сигнал для всех синапсов в своём аксоне. А дальше в каждом синапсе будут работать свои медиаторы, передавая дальше разные сигналы. И так далее.

Получается, если мы соберём информацию обо всех связях между нейронами в некую единую матрицу связей W, мы сможем предсказывать поведение мозга? А влияя на отдельные связи, мы сможем влиять на психику человека? В частности, отключая «порочные» связи, мы избавимся от депрессии, от тяги к сладкому и жирному, от бесконечной лени?