Полная версия

В Перестройке. 1987—2000. Из дневниковых записок

Но он после прогулки говорит:

– Решил поставить свою подпись.

Решил, так решил.

…Утром проснулась с ощущением света и радости, – ведь сегодня Пасха. Прошла на кухню, позвала Платона, а он вошел, глянул на стол с традиционной кашей, усмехнулся, проворчал вроде бы шутливо:

– Ты бы вначале поставила на стол бутылку водки, нарезала ветчины, положила в тарелку солений, кулич испекла, а потом и приглашала.

Знаю, почти упрекает, что не умею праздновать. Да, не умею. Каток атеизма и государственного пренебрежения к подобным праздникам прошелся и по нашим душам. Но все же… Достала недавно засоленный кусок сала, нарезала колбасу, которую вчера на работе «дали», поставила кекс, испеченный накануне и вспомнила: есть же недопитое сухое вино!

– Вот тебе и ветчина, и бутылка, и кулич…

Удивился… Вошла только что проснувшаяся дочка, – сын-то уехал в Карачев, а она с подругой вчера ходила в церковь слушать песнопения… А мы слушали с магнитофона, на пианино стояла икона, перед ней горела свеча, и вот сейчас Платон налил вина в рюмки:

– Выпьем за то, чтобы истина, красота, добро всегда возрождались.

– Воскресали, как воскрес Христос, – уточнила я.

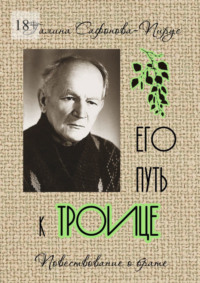

Мама, Сафонова Мария Тихоновна (1903—1994) Фото 1961 года.

…И опять брала на работе магнитофон, хотя на этот раз уж очень дотошно допытывались: зачем нужен… режиссеру? Но дали, так что вчера ездила к маме и записала целую катушку. Кажется, она устала от своих воспоминаний и поэтому, если удастся еще раз взять магнитофон, то надо будет составить для нее последние вопросы, а потом… Смогу ли из этих «лоскутков сшить» что-то? Нет, еще не знаю. Но думаю, что в этом поможет мне моя профессия режиссера. А назову написанное «Негасимая лампада», и уже знаю с чего начну: мама рассказывает об учителе-революционере, который жил у них, и который однажды отрекся от Бога и погасил лампаду у иконы.

…Ехала в Карачев и в поезде дочитывала «Котлован» Платонова22… И как он мог так писать? Словно докапывался до первозданности каждого слова. Мрачнейшая картина, – смесь крови, страдания и слепого энтузиазма тридцатых годов, лишенного здравого смысла… Наверно, борьба за справедливость неизбежно рождает ненависть, и самое яркое подтверждение тому – французская революция конца 18 века и наша, в ноябре 17-го. Ведь в финале этих битв за справедливость – реки крови.

…Сегодня на ПТВС делаю запись первомайской демонстрации трудящихся.

День – чудо! Я – в любимом костюмчике с белой кофтой, в новых туфлях. Ходим с операторами по площади, обговариваем возможные варианты, и я чувствую себя молодой, красивой… Вдруг подходит Погожин, секретарь Обкома по идеологии… Когда-то, в молодости, я была даже немного влюблена в него, ведь был тогда «растущим комсомольским работником» с тонким лицом… И вот сейчас здоровается, поздравляет с праздником, берет под локоть и, как бы, между прочим, говорит:

– Я всё смотрю во-он на ту камеру, что стоит на карнизе гостиницы прямо над центральным входом. Не упадет ли на людей?

– Ну и что? – шутит оператор Володя Бубенков. – Под ней же только одни гебисты стоят.

Все смеются. Улыбается и Погожин.

– Не-е, Володя, так нельзя, – смягчаю я его шутку: – Гэбисты тоже люди, у них даже дети есть.

Опять все смеются, а Погожин наклоняется ко мне и тихо говорит почти серьезно:

– Это вы хорошо сказали.

А перед началом записи вызывают меня из ПТВС и говорят, что во-от тот-то хочет меня видеть. Подхожу. Молодой гэбэшник начинает объяснять, чтобы не записала, «если вдруг кто-то выбросит недозволенный лозунг… как в прошлом году». Выслушиваю, киваю. Что ответить? Ведь если и запишу, то обязательно, когда приедут просматривать, вырежут.

…Конечно, Перестройка изменит что-то в нашей экономике, но не верю, что провозглашенный партией «принцип коллективного руководства предприятием» что-то улучшит в промышленности. И потому не верю, что коллектив не способен на риск и только хозяин, только личность может это делать, а, стало быть, идти вперед.

…Сижу во дворе Комитета среди березок, единственном тихом островке среди строительства нового здания студии и читаю в журнале «Новый мир»23 Варлама Шаламова24, из Колымских, рассказ «Надгробное слово»: «Все умерли. Умер Носька Рутин. Он работал в паре со мной. Умер экономист Семен Алексеевич Шейнин, напарник мой, добрый человек. Он долго не понимал, что делают с нами, но в конце понял и стал спокойно ждать смерти… Умер Дерфель, французский коммунист, член Коминтерна. Это был маленький, слабый человек… Побои уже входили тогда в моду, и однажды бригадир его ударил, ударил просто кулаком, для порядка, так сказать, но Дерфель упал и не поднялся…» Нет, не могу – дальше… И чтобы успокоиться, начинаю пристально всматриваться в то, что рядом: а листья-то у березы совсем еще весенние… дожди идут часто… и травка какая ла-асковая… муравьишки хлопочут под ней… а какой удивительной музыкой шелестят березы!.. Но тут вижу: идет ко мне Мурачев, наш студийный художник. Не-хо-чу!.. Нет, подошел, и, конечно, опять начал о своей очередной голодовке: он, де, прочистил желудок и теперь осталось прочистить мозги. Смотрю на него, слушаю, а у самой: «умер Семен Алексеевич, добрый человек… Умер и Дерфель, француз…» А Мурачев всё говорит и говорит. Долго, взахлеб:

– А вчера… слышь?.. – замечая мое отсутствие, заглядывает в глаза: – Случилось со мной ЧП. Наташка угостила меня семечками, а я и слузгнул парочку… Слышь? – И расхохотался: – И тут вспомнил: ба-атюшки, что ж я сделал?! Ну, быстро поехал домой, промыл желудок… слышь?.. а в кровь-то уже питание поступило! И пришлось начинать голодать с самого начала.

Решаюсь его прервать и открываю журнал:

– Кстати, о голодных. Вот, послушай: «Самое страшное в голодных людях – это их поведение. Все, как у здоровых, и все же это – уже полусумасшедшие. Голодные всегда яростно отстаивают справедливость. Они – вечные спорщики, отчаянные драчуны. Голодные вечно дерутся. Кто покороче, пониже, норовит дать подножку, сбить с ног. Кто повыше – навалиться и прижать врага своей тяжестью, а потом царапать, бить, кусать его…»

Мурачев стоит, слушает. Потом интересуется, что я читаю. Говорю. Кивает головой, как бы оценивая, а потом снова начинает объяснять, почему голод так полезен для организма.

…Такого никогда не показывали по ЦТ: на партконференции обсуждали каждого члена Центрального Комитета, прежде чем избрать. Вот так… И еще теперь не глушат радиостанции из-за рубежа. Замолчали монстры. И это – чудо! Молодец, Горбачёв!

…Нет, не приняли статью Платона даже в центральной прессе, сославшись на то, что, мол, случай частный. Да, конечно, «частный»… обкомовские дачи есть только в нашей области, а не по всему Союзу. Видать, в Москве еще далеко не все издания чувствуют себя свободными.

…Сегодня у нас заключительное политзанятие. И весь год вел их мой начальник Афронов. Странный он. Иногда думает, как и мы, но вот сейчас – ниже травы, потому что присутствует представитель Обкома и какой-то философ из пединститута. Все «студенты» говорят, конечно, «в пределах дозволенного», вот только корреспондент с радио Орлов:

– Пока будут живы обкомы и райкомы, – машет рукой, словно разрубая слова, – не сдвинется Перестройка с места!

Подошла и моя очередь. Тема: «Демократия – неотъемлемое условие Перестройки. Что ей мешает». Начала с Дудинцева25:

– «Скандал, гласность – это факел, говорящий всем, что общество не терпит злоупотреблений ни с чьей стороны. Скандал порочит людей, но не общество». Так пишет писатель. – Все слушают внимательно, представители – тоже. – А вот что говорит ученый-экономист: «Некомпетентность одних руководителей не только порождает некомпетентность других, низших рангом, но и служит им щитом защиты». – Товарищ из Обкома делает всем своим корпусом движение: ну-ну, что еще, мол, скажете? И я продолжаю: – Этот закон работал у нас все годы, работает и сейчас, поэтому и отстаем от Европы по всем показателям на двадцать лет. И виноваты в этом обкомы и райкомы, которые, будучи сами не компетентны в сельском хозяйстве и в промышленности, порождают таких же руководителей и на местах. – У Корнева вытягивается лицо, заёрзал Афронов, бросил на меня любопытный взгляд философ, а я уже «иллюстрирую» свои слова «местной тематикой»: – Обком вмешивается даже в журналистику, в которой тоже не весьма компетентен. Недавно позвонили оттуда Поцелуйкину и сказали, что хотели бы просматривать все сюжеты для передачи «День животновода» до выхода их в эфир.

– Ну и что в этом такого? – смотрит на меня Корнев.

А я только руками разведу: вот, мол, видите? Потом выступал философ и, косясь на меня, говорил, что ему было очень интересно на этом занятии, что услышал кое-что впервые, а представитель Обкома стал опровергать то, что я говорила и, глядя мне прямо в глаза, добавил:

– В Обкоме не все такие некомпетентные, как вы думаете.

– А почему же тогда у нас ничего нет в магазинах? – съехидничала.

На что он ничего не ответил… А ночью опять все крутилось в голове: что если «рецидив прошлого» вспыхнет? Ведь загремим мы с Платоном. И было страшно не столько за себя, сколько за детей.

…И все же происходит у нас в городе что-то «впервые», – сегодня, в честь тысячелетия крещения Руси, у Свенского Монастыря26 – праздник, правда, проводят его не православные христиане, а баптисты. Ну что ж, тем более любопытно.

От монастыря спускаемся к Десне. Вдруг пошел веселый, обильный дождь и по асфальтированным дорожкам потоком ринулась вода. Мы с дочкой семеним под зонтиком, подхватив подолы длинных юбок, а рядом широко вышагивает Платон. Но дождь перестал так же неожиданно, как и начался и, наконец-то, – берег реки! В дальнем уголке луга, у самой Десны, мозаика из пестрых зонтов, сценка с плакатом: «Велик Бог. Все им создано, все им стоит». В стороне, возле серых ширм, стайка юношей и девушек в белых длинных рубахах.

– Что это они?.. – спрашиваю у Платона.

– Может, ангелов будут изображать.

Нет, оказалось, что их будут крестить. Речи, песнопения, чтения стихов… Всё это длинно, скучно, и не затрагивает душу. За спиной верующих торгует буфет, снуют пацаны, лижут мороженое. Недалеко от нас армяне запалили покрышку, чтобы согреться, и вонь от горящей резины понесло прямо на нас. Да и от мокрой травы, сырой одежды, обуви, тяжелой, грязной воды реки вдруг становится не по себе. Но вот начинает играть духовой оркестрик в маршевом ритме вроде бы и знакомую мелодию, под которую нелепо просятся слова: «Впе-еред, впе-еред, на-арод тру-до-вой…» и «ангелов» ведут на берег, пресвитер спускается в серую холодную воду и начинает по очереди окунать в нее головы посвящаемых… А они улыбаются! А они не замечают ни дождя, ни холодного ветра. Счастливцы! Смотрю на них и завидую. Ведь для нас этот праздник только спектакль, а для них… И все же! Когда поднялись к Свенскому монастырю и с высокого обрыва вдруг развернулась прекрасная панорама задеснянских далей, то затрепетала и моя душа.

…После обеда прочитала в «Новом мире» мемуары Гнедина, работника посольства двадцатых годов. Пишет, как пытали и допрашивали его на Лубянке, в Лефортово, в Сухаревских тюрьмах. Чудовищно, дико. Вечером по телевизору смотрели воспоминания академика Дмитрия Лихачёва27 о Соловках, где из монастыря большевики устроили концлагерь для политических заключенных с пытками и расстрелами. А ночью… Какие-то мафиози заставляют нас уезжать; мужик в рваной фуфайке, с ружьем через плечо протискивается в квартиру, я смотрю ему в глаза и вдруг понимаю: пришел убивать. И просыпаюсь… «Дефицит положительных эмоций», как теперь часто слышим.

…Теперь Платон – член СОИ, Совета общественных инициатив города. И собираются они… человек сорок, в выставочном зале, ведут разговоры об экологии, – о другом не позволяют соглядатаи нашей «руководящей и направляющей». Но под праздник переворота семнадцатого года обсуждали: с какими лозунгами идти на демонстрацию? И решили: «За чистый воздух и чистую совесть!», «НЕТ строительству фосфористого завода», «Отстоим здоровье наших детей!».

…Седьмого было холодно, по тротуару вьюжил снежок, и мы на площадь не пошли, а Платон ходил и рассказывал:

– Вначале нас было немного, но по дороге всё присоединялись люди, – светился от радости: – Ведь наши лозунги на фоне привычных «Выполним и перевыполним!..», «Достойно встретим!..» сразу бросались в глаза, да еще впереди шла девочка в противогазе и с куклой, так что смотрели на нас, разинув рты! К трибунам нас было уже человек семьсот, – смеется: – а когда уже прошли мимо трибун, то подошел какой-то мужик и сказал: «Молодцы! Молодцы, что не побоялись»!

Разговоров теперь в городе о колонне «зеленых»! Весь день звонили и к нам на телевидение, – ожидали, что покажем это, но гэбисты моему начальству не разрешили. А в коммунистическом «Рабочем» большинство сотрудников осуждают Платона за участие в СОИ, и секретарь райкома партии Дордиева кому-то бросила:

– Надеюсь, вы не запачкались участием в колонне «зеленых»?

Вот так… Даже «зеленым» нельзя быть в нашем красном… соцлагере.

…Снимаю в Навле28 заказной фильм на овощесушильной фабрике. Двор не заасфальтирован, механизация примитивнейшая, в суповом цехе даже днем по полу носятся тараканы, а в столовой по трубе и мышь юркала туда-сюда, когда писали синхрон. После съемок директор угощал нас: две бутылки водки, копченый хек, плавленые сырки и пачка печенья. Выпив и разговорившись, осветитель с оператором все нападали на Горбачева, – «Не стало дисциплины, порядка в стране!» – а я помалкивала – уж очень устала! – но после глотка водки все же ожила:

– Ну о каком порядке вы говорите в нашей стране рабов!

Директор бросил на меня удивленный взгляд, а я понеслась дальше: о крепостном праве крестьян до революции и еще худшем – сейчас; о том, что в годы социализма в простых людях была задавлена самостоятельность, проявление инициативы; что надо благодарить Горбачева хотя бы за то, что первым заговорил о раскрепощении… Директор вначале слушал меня вроде бы и без эмоций, но потом на лице его вспыхнуло удивление, он согласно закивал головой, а когда и еще выпили, то начал рассказывать о себе. Слушала его, не перебивала, – видела, что хочет выговориться, – и только, когда он как-то неожиданно замолчал, сказала то, что висело на языке:

– Знаете, Георгий Алексеевич, как я отношусь к таким, как вы? – Посмотрел на меня с любопытством. – Жаль вас. Всю-то жизнь вы были задавлены обкомами-райкомами-горкомами, инструкторами-указами, а вот в свободном обществе из вас, может быть, получился бы преуспевающий бизнесмен.

Поднял голову, посмотрел мне в глаза:

– В общем-то, вы правы. Всю жизнь единственной радостью было после дня выкручиваний, выверчиваний трахнуть водки и забыться. Вот вы говорили очень умно, правильно, – уже идем по коридору, чтобы уезжать: – Мне и не приходилось такого слышать… – спускаемся по лестнице. – Еще бы с вами поговорить, побеседовать, – снова заглядывает в глаза.

Но я уже сажусь в машину, машу рукой и в последний раз вижу его разгоряченное лицо. А ночью… Ночью всё прокручивала увиденное, услышанное и мелькало, металось: директор-то, наверное, специально подталкивал к таким разговорам, чтоб потом… А утром и Платон добавил:

– Видел сон. Будто ты вся – в черных пятнах… вроде как в саже.

– Это меня перед гэбистами директор вчерашний чернит, – пошутила.

– Может, и чернит…

Господи, за что? За что в наших душах это липкое, грязное подозрение к каждому, перед кем хоть чуть приоткроешь душу? Неужели с этим и помрем?

…Сижу с моим любимым телеоператором Сашей Федоровым в холле и читаю ему отрывок из статьи Нуйкина29 в «Новом мире»: «Пора бы наших „благодетелей“ поткать носом, как поганых кошек, в дерьмо: прошло уже семьдесят лет после революции, а они еще элементарно не накормили народ. На полках сейчас в основном полу гнилая картошка да минтай в банках…»

– И самое обидное, – вдруг слышу от него: – что мы все свои способности тратим на их брехню, заворачивая её в красивые фантики и выдавая зрителям.

Ох, как же он, – до боли! – прав.

…В выставочном зале – обсуждение выставки «Одиннадцати». Наро-оду, как никогда! И выступает Пензеев, скульптор… неопрятный, лохматый. И говорит о том, что, мол, не надо этих молодых художников хвалить:

– Какие они молодые? В таком возрасте уже кончать надо! – хихикает.

– Да-а, и впрямь! – вспыхивает Платон. – В таком возрасте Вы и кончили.

Знаю, о чем он: только и ляпает Пензеев бюсты Ленина «поточно». И тут же мой неуёмный журналист выходит и говорит, что многие из участников выставки уже настоящие художники и что если бы влились в ряды их Союза, то значительно обновили бы его. А в конце добавляет:

– Художник Меньковский только что благодарил отдел культуры. А благодарить его не надо, потому что молодые слишком долго пробивали эту выставку, даже пришлось им писать отчаянное письмо в ЦК.

Потом еще были выступления, а в конце снова вышел Пензеев:

– Вот я сейчас иду сюда, а из двери выходит девочка. Спрашиваю ее: ну как?.. А она махнула рукой и пошла. Значит, не понравилось ей выставка. Ребенок… душа чистая, ей и верить надо. Да и мне не всё нравится, разве это – портреты?

И пошел!.. Смотрю на Тамару, директора выставочного зала: как-то судорожно она листает книгу отзывов. Неужели это выступление штампующего бюсты Ленина и завершит обсуждение? И выхожу, говорю о том, что выставка хороша хотя бы тем, что на ней, вопреки соцреализму, представлены еще и другие стили живописи, что такого еще в нашем городе не бывало, а потому она – явление в его жизни. Говорю и о том, что, плохо, мол, когда на обсуждении нет «старших братьев-художников»:

– Это что, их зловещее предупреждение? – спрашиваю в конце.

И тогда поднимается художник Златоградский… красивый, похожий на Христа, и говорит:

– Может быть, представленные здесь живописцы во многом и подражают кому-то, но это естественно, это пройдет.

Ну что ж, надеюсь, что так извинился он за «маститых» членов Союза, которые побоялись прийти на открытие выставки взбунтовавшихся молодых «собратьев по перу».

…Ездил Платон в пятницу к Дому культуры железнодорожников на учредительное собрание народного фронта. Собралось человек тридцать, стояли группками возле него, чего-то ждали. Потом подъехал на такси мужчина, вышел, к нему подошли трое и увели в ДК, а к остальным вышла местная писательница Гончарова и пригласила вожаков к директору, у которого уже сидели те трое и расспрашивали приехавшего. Как выяснилось, он – член Московского народного фронта, а приехал сюда для того, чтобы и здесь создать такой же. Поговорили с ним и СОИвцы, так что уже второй день мой муж-борец ходит радостный – давно таким не видела! – и все повторяет:

– Пробуждается народ, пробуждается!

…В «Литературной газете»30, в статье Золотусского31 Гоголе, прочитала: «Лучшее, что есть в жизни, так это – пир во время чумы. И террор». И это написал литературный критик прошлого века Виссарион Белинский32, статьями которого мы с братом зачитывались в шестидесятых годах… А в школе нам твердили: Белинский боролся за счастье людей, страдал за них! Да нет, критик он был блестящий, но вот оказалось…

…На очередном собрании СОИ председателем будет Платон, и поэтому ищет зал, где бы собраться. Как-то ходил к директору Дома политпросвещения и тот вначале отнесся к его просьбе положительно, но сказал, что вначале посоветуется с Обкомом. Когда же Платон на другой день позвонил ему, то заговорил тот совсем другим тоном: да вот, надо бы иметь вам свое постоянное помещение; да вот, мы можем только за плату сдавать зал… Тогда Платон позвонил в Обком секретарю по идеологии Погожину, а тот сказал то же, что директор Дома политпросвещения. И все стало ясно.

…Захожу в монтажную. Сидят мои подруженьки по работе.

– Кузьма Прутков, случайно, не еврей? – спрашивает Роза, имея в виду сатирический журнал Сомина «Клуб Козьмы Пруткова».

Объясняю, что, мол, сотворили Козьму Пруткова поэт Алексей Константинович Толстой33 и братья Жемчужниковы…

– Во, – подхватывает Наташа. – Жемчужниковы, наверное, и были евреями.

Подключается и Инна.

– Ты уж совсем… – машет рукой. – В «Клубе» у тебя одни жиды, только их морды!

– Разве не интересными были материалы? – спрашиваю. – Или плохо сделаны?

– Нет. Хорошо. Нам понравилось.

Но смотрят на почти враждебно. И опять говорю им: да, я не антисемитка… раз евреи делают интересно и умно, то пусть делают, тем более, что кроме них никто не хочет вести сатирический журнал. Сидят, слушают. Ответить им вроде бы и нечего, а вот:

– Смотри, как бы тебя в КГБ не пригласили, – ехидно бросает Роза.

Смеюсь:

– Ну, что ж, если вы им поможете…

…Сегодня СОИвцы собирались в парке Алексея Толстого, но к ним подошел милиционер и предупредил, что если они не уйдут, то будет составлен протокол. Мудровский предложил сразу же разойтись, а журналист радио Орлов засопротивлялся, и тогда два милиционера предложили ему пройти в отделение милиции. Вот так закончилось очередное «собрание» Совета общественных инициатив.

…Воскресенье. В парке Толстого по инициативе СОИ – митинг. Впервые! Накануне прошел снегопад, потом чуть подморозило, деревья выбелились инеем, солнышко все это осветило. Чудо!.. Подхожу. Люди топчутся на утонувших в снегу лавках, тянут головы к сцене, у которой стоит микрофон для вопросов, а над головами людей – плакаты: «Рыбы умирают молча. Мы – не рыбы», «Вся власть Советам!», «В Советы – достойных!», «Нет строительству АЭС и фосфоритному комплексу!». Митинг уже идет, ведёт его кто-то из СОИвцев и как раз выступает Платон. Хрипловатым голосом говорит о том, что Десна по загрязнению превышает допустимые нормы в двести пятьдесят раз, город перегружен промышленными предприятиями в три раза, но, тем не менее, вот, мол, с фосфоритного завода пришла колонна для поддержки строительства нового комплекса и предлагает выступить директору.

– Никто еще не умер оттого, что работает у нас, – начинает тот.

Но его слова тут же накрывает волна свиста, и тогда к микрофону подходит главный инженер завода:

– Фосфоритная мука очень ядовита и от нее болеют, – почти кричит.

Аплодируют… Но когда к микрофону выходит парторг завода, то свист взлетает снова и в какой-то момент даже кажется, что сейчас люди стащат его со сцены, но Платон кричит:

– Нельзя провоцировать беспорядки!

И тут же кто-то подсказывает ему, чтобы спросил: есть ли на митинге депутаты Горсовета? Он наклоняется к микрофону, выкрикивает вопрос. Нет, их здесь нет.

И снова взлетают возмущенные крики. Потом к микрофону все подходили и подходили люди, говорили уже не только об экологии города, а и наболевшем. Выступал и мой брат, предлагал создать отдельный совхоз, который выращивал бы чистые, без минеральных удобрений овощи для детских садов, школ и больниц, а не только для Обкома. Говорил горячо, срывающимся голосом и люди что-то согласно выкрикивали, аплодировали. А потом он, в своих старых вишневых бахилах, которые купил в уцененном магазине, заковылял к нам, его пятилетний сынишка Максимка ринулся навстречу, схватил за руку, смешно затряс её… А слева от сцены СОИвцы уже собирали подписи за передачу обкомовской больницы под кардиологический центр и против строительства фосфоритного комплекса. Мы с дочкой и сыном тоже подписались, и почему-то надо было указывать свою специальность, возраст, да и расписываться в двух журналах, – один останется у СОИвцев, а другой?.. «А другой, – подумалось, – попадет в КГБ». Но, мысленно махнув рукой, успокоила себя: «Ну и пусть».

…Удивительно! Корнев разрешил редактору молодежных передач Моховой сделать репортаж с митинга и пригласить в «Эстафету» СОИвца Белашова, а он и рассказал о деятельности этой общественной организации. В конце «Эстафеты» ему снова дали слово, и он выпалил:

– Когда я сидел в холле на телефоне, многие звонили и настаивали, чтобы обкомовскую больницу власти передали городу, так что… – И улыбнулся: – Так что придется вам, товарищи руководители, все же отдать её людям.

И теперь разговоров в городе!..

Всего несколько раз была я на собраниях СОИ, поэтому знала о первых «сопротивленцах-демократах» больше по рассказам мужа. И самым ярким, задиристым был Саша Белашов. Этот симпатичный блондин в своих выпадах против коммунистов нисколько не напрягал своего мягкого голоса и, может поэтому то, что говорил, звучало как-то особенно весомо. Были еще Мудроский и Шилкин, – сдержанные, осторожные и «правильные» (похожие на секретарей комсомольских организаций) они председательствовали на собраниях, митингах СОИвцев и доверия, симпатиии во мне не вызывали.

Спонсировал СОИвцев Петр Леонтьевич Кузнецовский, директор мясокомбината. Давал он деньги на издание листовок, плакатов, на проведение собраний и митингов, на поездки в Москву и соседние города. Когда нагрянуло время акционирования, Петр Леоньтьевич взял себе лишь один процент акций своего предприятия, раздав все остальные коллективу… Что б отдать этому коллективу только одну треть, как сделали дальновидные хапуги? Ан, нет, он понадеялся на «родной коллектив», а тот, вскоре разогретый молодыми и наглыми акулами, «свалил» его на общем собрании. Конечно, мы сочувствовали Петру Леоньтьевичу, еще не предполагая, что набирающий силу «ветер перемен» уже начинал выдувать, выдавливать не только таких, как Кузнецовский, но и бескорыстных демократов, вместо которых (как и всегда после переворотов) врывались «практичные и пронырливые проходимцы» (определение мужа-журналиста), которые и начинали растаскивать огромную государственную «коврижку».