Полная версия

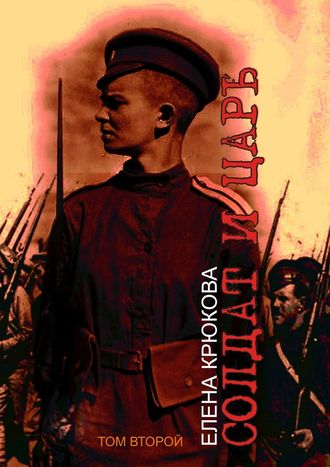

Солдат и Царь. том второй

Он погладил ее лоб, виски, поцеловал один глаз, второй. Ее ресницы защекотали ему губы.

– На все Его воля. Может быть, красные посланы нам в испытание. Чтобы проверить нас на прочность… на стойкость. Чтобы мы вкусили беду, тогда ярче и полнее будет радость.

– Да! Да!

– Солнце, а ты могла бы их простить?

Теперь она задрожала в его руках. Он все еще не выпускал ее.

Будто выпустит – и все: утонет, как корабль.

За нее – держался.

Аликс нахмурилась.

– Так я… стараюсь… каждый день… молиться за них и прощать…

Он опять припал к ней. Щеки соприкасались. Сонные артерии быстро, судорожно толкали кровь, бились на слипшихся шеях.

– Это хорошо. Хорошо. Прощай их. Молись за них. Всякая молитва дойдет до Господа. Самая наималейшая. А мы цари.

– Мы уже не цари.

– Но надо всех прощать.

– Заранее?

– Всегда.

– Я стараюсь.

– Но вот я воевал. И я – убивал. И вел солдат на смерть. Во имя Бога я это делал? Или не во имя?

– Боже. О чем ты. Ты защищал свою страну.

– Значит, Бог – не агнец, а воин. Он – с мечом.

– Война – тоже дело Божие, если она праведна.

– А революция? Что, если революция выметет из дома весь мусор?

– Но я не мусор. И дети наши не мусор. И жизни людей не мусор.

– Жизнь сплетников, что отравили жизнь нам, вот мусор. Или ты не помнишь, как тебя в Петрограде травили? Да по всей России.

Говорили, тесно обнявшись, торопливо, слишком тихо, боясь не успеть, а вдруг не выскажут всего, тайного, больного, самого главного.

– Помню. Значит, принять Бога сурового?

– Да. Принять. Он один. И мы Его дети.

– Но Он казнит своих детей.

– Саранча тоже летела на поля и пастбища Египта. И дети Риццы погибли, и она бегала возле них, распятых, с пучком розог и отгоняла ворон, чтобы не выклевали детям глаза. И Давид побил несметно филистимлян ослиною челюстью. И Юдифь отрубила голову Олоферну. Бог проливал океаны крови. Но Бог и милостив.

Вот теперь, держа за плечи, отодвинул ее от себя. Глаза его, с прозрачными серыми радужками, горели ясно и чисто, будто он только что умылся.

– Вот. А ты говоришь – Бог суров.

– А ты говоришь – теодицея.

Оба тихо, прозрачно засмеялись.

Хотя не до смеха было.

Каждый смеялся, утешая другого.

…а еще царь не раз говорил жене, то ли внушая ей это, то ли утешая, то ли сам себе зубы заговаривая: вот они все, как заведенные, твердят – пролетарии, пролетарии, но милая, в России же никогда не было никаких пролетариев, русский пролетарий – это чушь, химера, это просто морок, его нет и не было, его выдумали, да кто угодно: эти бородачи Маркс и Энгельс, этот полоумный Плеханов, и этот… этот… как его… с волосами как осьминожьи щупальца… а!.. Троцкий… а у нас – в России – всяк, кто трудится в городе, всякий заводской рабочий, всякий халдей в ресторации, всякая горничная у барыньки, любой садовник, любой банщик, любой последний подметала в нумерах и дворник с метлой и лопатой – все связаны с деревней, у всех корни – на селе! В земле – корни! Россия – земельная страна, крестьянская земля! И никогда никакому крикливому Ленину не побороть русского мужика! Не свернуть ему шею, ведь он силен как бык! Весь этот большевизм как вспыхнул, так и погаснет. Причем только в городах. Деревню ему никогда не одолеть. Милая, говоришь, все наши красные солдаты, вся наша охрана – из деревень? Что ж, может, ты и права. Но это те, кто из нее удрал, кто соблазнился безнаказанными грабежами и убийствами. А тех, кто остался на земле, все равно больше. Все равно! Я – верю в это!

…и царица слушала, кивала, качала головой, вроде бы одобряя, и вроде бы не соглашаясь, – и, умолкнув, он не знал, что еще говорить; он брал ее руку, рука пахла вербеной, кислой капустой и зубным порошком, и целовал уже натруженные, как у пролетарки, с набрякшими узлами вен, любимые руки.

…Царица сидела с ногами на кровати, прикрыв ступни этим позорным, драненьким одеялишком, и читала письмо из Тобольска. По мере чтения тонкие, изогнутые ее брови сдвигались к переносице. Царь лежал рядом, вытянув ноги, в исподнем, поверх одеяла.

– Ты не мерзнешь, Sunny?

Александра ласково ущипнула мужа за кончик носа.

– Нет. От кого письмо?

– От Лизы Эрсберг.

– О чем пишет?

– О наших лекарствах.

Глаза царя сверкнули, словно две блесны под толщей быстрой холодной воды.

Лекарства, этим словом они смешно, по-детски обозначили их фамильные сокровища.

Так и называли драгоценности – и в письмах, и в разговоре; во всех красных домах стены имеют огромные красные уши.

– И что?

– Просит, чтобы мы оставили все флаконы и пилюли в Тобольске. Пишет, что… в дороге лечебные свойства могут выветриться, ибо не все пузырьки… плотно заткнуты пробками… И вот еще… – Прочитала, слегка запинаясь. – «Наследнику Цесаревичу в любой момент могут понадобиться снадобья и притирания, а также компрессы и чистый спирт. И, если поднимется жар, без пилюль мы не обойдемся. Настоятельно прошу Вас, Ваше Величество, подумать и не лишать нас Своим Августейшим приказом столь необходимых для Наследника и Великих Княжон лекарств». А? Как тебе?

Царь вытянул по одеялу ноги, закинул за голову руки и сладко, долго потянулся.

– Ники! Как можно быть таким безмятежным!

– Мятежными пусть будут мятежники. Дай письмо.

Царь взял листок и бегал по нему глазами.

– Ну и почерк. Или это я стал слабо видеть?

– Лиза всегда так пишет.

– Ну давай подумаем. Может, и правда оставить?

У царицы руки крупно колыхались. Она выдернула бумагу из рук царя.

– Лиза очень просит. Умоляет. Они все просят. Они говорят – здесь, на Урале, очень страшно. Лекарства могут разбить… испортить. Вылить из флаконов и налить, представь, яду! Лиза пишет: там у вас обыски…

Тыкала в хрустящий в руках царя листок узким властным пальцем.

– Я все равно прикажу ей! Все равно!

Отбросила одеяло. Гневно вскочила с постели.

– А ты лежишь!

Царь смеялся.

– Душка, ты такой мне нравишься. Нравилась всегда. Ты такая хорошенькая, когда сердишься.

Дряблый подбородок царицы чуть колыхнулся. Она отвернула голову, и царь видел, как ее маленькое ухо обкручивает, обвивает кольцом седая прядь.

– Делай что хочешь! С лекарствами – это твое решение. Я полагаюсь на тебя.

Царица неожиданно быстро встала перед кроватью на колени и покрыла мелкими, детскими поцелуями голову и грудь царя.

– Спасибо, спасибо тебе! Но я, нет, не буду решать, не я. Мы – оба! Как ты скомандуешь, так и будет!

Царь, продолжая улыбаться, махнул рукой:

– Выполнять приказ!

Когда жена села за стол и окунула перо в чернильницу, улыбка быстро сошла с его лица.

Она писала, ее плечи шевелились; шевелились, сходились и расходились лопатки под серым шерстяным лифом, а он все смотрел ей в спину, смотрел тяжело и долго, бесконечно смотрел. Потом глаза устали и сами закрылись. Задремал.

А она все сидела за столом и быстро писала, и так же быстро шептала:

– Свобода – это право и счастье всех… я верю, что красные комиссары все поймут и отпустят нас на свободу… мы верные граждане своей страны… мы служили ей верой и правдой… грядет счастье… надо верить в лучшее… лекарства всегда нужны, они всегда должны быть под рукой… мы должны быть всегда здоровы, это угодно Господу… только у-па-куй-те флаконы как можно тщательнее… чтобы не пролилось ни капли… особенно те лекарства, которые необходимы Наследнику… и только не пе-ре-пу-тай-те…

За светлым, обласканным солнцем стеклом не видно ничего, кроме белого зимнего тумана. Метель весной. Известковая слепая метель. Снег залепил окна, и они вроде как в Тобольске, и еще будет, только будет Христово Рождество.

* * *

Глубокой ночью, в Тобольске, в Губернаторском доме, творилось священнодействие.

А впрочем, обычнейшее из обычных дел. Женщины шили.

Со стороны – распахни дверь – сидят девицы и шьют; но отчего посреди ночи?

А им так захотелось. Днем – выспались.

Лифы и буфы. Струятся складки. То холстина, то шерсть, то шелк. А вот даже бархат подвертывается под руку. Сам так и лезет. Пришей меня! Ушей меня!

А если охрана спросит, что они тут делают?

Можно быстро ответить: мы хотим завтра одеться во все новое, нам старое надоело.

А можно и так: Насте приснился сон, а он вещий, ведь нынче ночь с четверга на пятницу; и сон такой – мы все сидим и шьем. И иголки мелькают в руках. Узкие стальные молнии во мгле.

Какая мгла, мы же вон – на столе – свечку жжем!

При свечке не увидишь, куда иглу втыкаешь. Эй, охрана, зажечь свет!

Настинька, что ты так кричишь-то, тебе привиделась охрана. Они ночью не придут. Спокойно шей. Я спокойно шью, Таточка. Я только не знаю, куда… вот этот…

А, этот! Вот сюда. Давай покажу. Вот так.

А эту… пуговицу куда, Тата?

Оличка, думаю, вот сюда. И к ней… рядом… давай еще одну…

…Ночь только кажется огромной. На самом деле она идет, и проходит уже. И они должны успеть. Они нынешней ночью, впятером – Лиза, нянька Саша, Тата, Настя и Ольга – зашивают все драгоценности, что они увезли с собой из Петрограда, в одежды великих княжон. Работы много. Бриллианты, сапфиры, изумруды, жемчуга, золото надо спрятать искусно. Зашить под подкладки, вшить в лифы платьев, с испода корсетов, обшить камни холстиной, превратив их в пуговицы.

Татьяна дирижирует этой ночью. Ночь – оркестр. Драгоценности – ноты. Иглы и нитки – скрипки и виолончели. И поют, вздрагивают голоса, исполняя не разученные никогда еще партии.

– Прячь лучше… все видно…

– Вот прекрасный лиф. Давай… вот тебе подкладка… я сама вырезала…

– Бери скорей. Самый крупный…

Огромный алмаз перетек из дрожащих пальцев Насти в пальцы Лизы Эрсберг.

– А сами не можете, ваше высочество?.. ладно, давайте…

– Ольга. Держи. Не вырони. У тебя руки трясутся.

– Это у тебя трясутся.

– Не возводи на меня поклеп.

– Ваше высочество, дайте я.

– Сашинька!.. какая ты добрая.

– Тут была пуговица зеленая… зеленая…

– Изумруд, что ли?.. это папа подарил мама на свадьбу…

– Тихо… не ори…

– Я разве ору…

Руки ходят, передают друг другу камни, золото высверкивает яркой спинкой ящерицы. Камни холодные. Их только что достали со дна реки. Со дна жизни. Их обтекала кровь, как вода. Их целовали и ранили себе губы; да все в прошлом. Девочки, а что с нами было в прошлом? Кто помнит? Не будем про прошлое. Давай лучше про будущее. Давай! Нас скоро освободят. Вот там, куда мы едем. Мама сказала, есть отряд верных офицеров. Тата, Таточка, а ты правда веришь в это? Тише!

Нянечка Саша Теглева сидит спиной к закрытой двери. У Сашиньки очень широкая спина, и стул к двери стоит слишком близко. Когда, не дай бог, будут открывать – наткнутся на стул и открыть не смогут. Пока будут возиться со стулом – девочки все успеют спрятать. А если они захотят обыскать?

– Душки, а может, запереться?

– Настя, Родионов же позавчера сбил с двери защелку.

– А ты делай так: бери холщовый лиф… вот… камни насыпай в лиф платья… вот так… накладывай холст… и зашивай, вот так, аккуратненько, по бокам… а потом прошей насквозь, простегай, ну, как одеяло…

– Вот так?..

– Да, миленькая, именно так… У тебя – получается…

Ветер, ветер. Стекла в окне трясутся. Души трясутся. Но души – не зайцы. И не должны подгибать лапки. Их мама смелая. Смелыми станут и они. Да уже стали. Цесаревич в своей комнатке спит спокойно, не стонет. Сегодня воистину спокойная ночь.

– Лиза!.. кажется, кто-то идет. Шаги по коридору!

– Никого… тебе почудилось…

Опять шьют, кладут, обкладывают тканью, зашивают по краю, по краю.

Игла прокалывает жизнь по краю. По краю.

И они, вместе с иглой, тоже идут по краю. Они – живые иглы, и тянут за собой черную нить времени.

В окно, как в зеркало, глядится густо-синее небо с крупными сибирскими звездами. Небо само себе нравится. Анастасия вскидывает от шитья лицо. Лицо цвета гимназического мела, нехорошо девочке не спать в это время; если не спишь в два часа ночи, то и не заснешь до утра, говорит мама. Но сегодня такая ночь. Она слишком важная. Мама все правильно решила. Это драгоценности короны. Скоро комиссаров прогонят чудесные белогвардейские отряды, великие герои, и снова наступит… на земле мир, в человецех… благоволение…

– Таточка…

– Что?.. тише…

– А мама мне говорила: нельзя причинять боль никакому живому существу…

– Все верно говорила… шей…

– Она говорила: каждый цветок, каждый лепесток чувствует боль… и ужас… и даже камень – чувствует… А наши камни – чувствуют?.. вот они сейчас боятся, когда мы их куда-то в темноту зашиваем… какими-то нитками… они тоже живые?..

– Шей, Стася… все – живое…

– А животные?..

– Что – животные?..

– Мы же их убиваем… а потом едим… им тоже больно…

– Всем больно…

– Оличка, я знаю, что всем… а что, если вообще не жрать мяса?..

– Настя, не жрать, а есть… Настя, мы же не едим мяса в пост…

– Пост – проходит… и потом опять мясо…

– Лиза! Подай мне вон то ожерелье.

– Длинное, жемчужное?..

– Да… в нем мама была… на коронации…

– Господи, какое красивое… я будто век не видала все наши драгоценности…

– Ну вот смотри и запоминай…

– Да я и так все помню…

– Мама сказала: кто из вас первой будет выходить замуж – той и подарю жемчуга…

– Ой, тогда я – первой выйду!..

– Настинька, сначала жениха заведи…

– Саша! Знаешь что… встань… и пересядь на кровать, к нам… а сама ножку стула – в ручку двери воткни… так надежнее…

Нянька Теглева встала и послушно исполнила приказание Ольги. Перевернула стул и продела ножку в дверную медную, сто лет не чищенную ручку. Осторожно присела на край кровати.

– Нас всех здесь много… я кровать продавлю…

– Не бойся, ты худенькая. Не продавишь…

Рубины. Вот этот – из Индии. Подарок английского короля Георга. Колье королевы Виктории. Ожерелье покойной матери Аликс, их бабушки, ее они никогда не знали – она в могиле. Жемчуга, розовые, черные и желтые, добытые со дна моря, это папа привез из Японии, какая сказочная страна, там женщины ходят в деревянных сандалиях и в кимоно, и на спине завязывают огромный бант, они похожи на тропических бабочек. А вот и золотая бабочка, в размах крыльев вставлены крупные и мелкие сапфиры. Тоже Индия? А может, Африка? Драгоценности – это весь мир. Вот он, весь на ладони, перед тобой.

И рассыпался, раскидывался вдоль по кровати, по смятым простыням, весь мир – алмазы и рубины, кровь и слезы, крики задыхающихся от газов на военных полях, ругань в окопах, тусклый стальной блеск угрюмых танков, медленно падающий с бруствера офицер, солдаты в грязи, стонущие, тянущие руки: больно! больно! спасите! – жемчуга стерильных бинтов, опалы марли, хрустальные друзы госпитальной ваты, парча хирургических повязок, и вот, страшно улыбаясь, обливаясь кровью рубинов и яшмы, турмалинов и кораллов, встает убитый человек, а у него вместо сердца – сквозь решетки, прутья ребер – горит свеча, и огонь падает на непролазную грязь, на столбовую дорогу, на стонущих, умирающих от взрыва, на расстрелянных во рву, – драгоценности, вот они – свечи уже в руках людей, их толпа, они идут, да не в храм, а мимо храма, за сумасшедшим человеком, он так страшно, надсадно кричит, вопит: за мной! я дам вам счастье! а всех, кто не с нами, мы убьем! – и лысая его голова сверкает гладко обточенным кабошоном, и внутри чудовищной лысины, в ее бледном опале, перекатывается огонь красной крови, ее несгораемый, неопалимый сгусток, – умирают цари, над ними поют панихиду, над ними кадят и зажигают все, все до одной, золотые свечи на гигантском небесном паникадиле, оно размахнулось во все звездное весеннее небо, это Пасхальное золото, и это кровью красят яйца, это не яйца искусника Фаберже – это то алое яйцо, что несчастная Магдалина поднесла на голой ладони надменному императору Тиберию, поцеловала и поднесла, – это все было еще до раскола, еще до Иоанна Грозного, еще до князя Олега и княгини Ольги, еще до скорбных бездонных икон Византии, – так давно, что люди уже забыли, как это было, а драгоценности вот не забыли, они, живые, весь путь прошли, катились по земле и катились, и переступали босыми, в мозолях, ногами каторжан, и звенели серебряными кандалами, они только прикидывались чугунными, и захлестывали живые шеи золотыми веревками, они лишь притворялись пеньковыми, – а сокровища все вспыхивали, все обжигали руки и сердца, блестели во ртах вместо зубов, торчали подо лбами вместо глаз, бросали их в печь вместо черного древнего угля, лопатой гребли из отхожего места, грузили на телеги и выкидывали на свалку вместе с робронами на китовом усе и фламандскими кружевами, – а они все катились и катились из тьмы, из смерти, из прошлого, и над ними впору было стоять со свечой и петь ирмосы и тропари, а Кто там стоит, улыбаясь во все драгоценное лицо?.. воскресе из мертвых, смертию смерть поправ… и сущим во гробех… живот даровав…

Да это не человек! Это свеча! Это… драгоценность…

– Таточка, у тебя нитка порвалась… и запуталась… давай я вставлю.

– Спасибо, душка, я сама.

– Тебе плохо видно. Свеча догорает.

– Свеча?.. да, и правда…

– Правда?..

– Все, все правда…

– И то, что мы сидим и шьем здесь, тоже правда?

– Да.

– А я думала, мне все это снится…

Катится круглый теплый жемчуг под их еще детские пальцы. Нет прощения. И нет возврата.

Под столом перевернулся и во сне взлаял их любимый спаниель.

– А рубин похож на кровь, Тата.

– Настя, что ты болтаешь.

– Девочки… девочки… умоляю, тише…

* * *

…Татьяна грела руки под мышками. Анастасия насмешливо бросила:

– Хочешь, выну тебе из баула зимнюю муфточку?

– Отстань! – сначала бросила в ответ Татьяна, а потом миролюбиво добавила:

– Не сердись, я нарочно. Спасибо. Не надо.

С парохода на железнодорожный вокзал их опять везли в этих кургузых сибирских возках. Они маленькие, верх хиленький, из тонкой ткани, напоминают не телегу, а пролетку, и трясутся, Боже мой, так трясутся на мостовой! А на дороге в распутицу – так просто валятся на бок. Сколько раз эти клятые возки переворачивались в пути! И ржали лошади, и красноармейцы выгоняли сестер на снег, и дядька Нагорный ласково брал на руки братика – а ну как зашибется, от матери нагоняй, лечоба бесконечная, и слез не оберешься.

– Таточка, ты держись за меня и не упадешь.

– С чего ты взяла, что я упаду!

И опять эта светлая, как молодой месяц, улыбка.

– Стасинька, прости, если я тебе грублю. Я в этом Тобольске как-то огрубела.

Анастасия взяла холодные руки сестры в свои. Возок колыхался студнем, кони тащились в гору.

– Ерунда. Не думай ни о чем плохом! Тут и так все плохое вокруг.

Она фыркнула.

– А Сибирь? Разве она плохая? Она же очень красивая. Я рада, что я увидала ее. А то смотришь на карте: Сибирь, Сибирь, а там все зеленым закрашено, это могучие леса.

– Таточка, а мы что, теперь уже не цари?

– А ты сама как думаешь, кто мы?

– Таточка, а ты кем хочешь стать, когда вырастешь?

– Пианисткой.

– О-о-о! Как это красиво. Но это же надо так много заниматься на рояли!

– Да, надо. Работать надо везде и всегда.

– А я думала, ты хочешь стать врачом. Как наш доктор Боткин.

– Почему это?

– Ну ты же работала сестрой милосердия.

– Но и ты тоже. И все мы. Была война.

– У тебя так хорошо получалось перевязывать раны. И накладывать мази. Раненые говорили: мне не больно, не больно! А сами белые как мел лежат. И чуть не орут. От боли.

– А ты кем хочешь стать, Настюша?

Возок сильно накренило, и они завизжали и вцепились друг в дружку.

– Вот, я говорила, держись за меня! Я хочу стать цирковой артисткой. И ходить по проволоке! И чтобы все, все на меня смотрели!

– Ох, Stasie… – Татьяна подоткнула кудри под фетровую шапочку с темной вуалькой. – Ты так себя любишь?

– Нет, нет! Наплевать на меня! Я вас, вас всех люблю! Нас…

В возке впереди катили матрос Нагорный, цесаревич и Ольга.

Солнце насквозь пробивало лучами Ольгины серо-голубые глаза, и они светились изнутри. Вот они плыли на пароходе – уже свобода. Вот они катят в этих дурацких крохотных, как для кукол, телегах – свобода! А сейчас будет вокзал, и поезд. И свобода нестись по гладким бесконечным рельсам вдаль, все вдаль и вдаль. На неведомый Урал. Они увидят Урал! И это – свобода. А Дом? Где они будут жить. Что Дом? Дом – тюрьма? Но ведь жизнь – свобода.

…Не ври себе, Ольга, мать там плачет… писала ведь: окна закрасили белой краской…

…За телегами с царскими детьми ехали возки с челядью.

Бывшая гоф-лектриса, старая Шнейдер, ехала вместе с камер-фрау Тутельберг. Фрейлина Гендрикова – с баронессой Буксгевден и нянькой Теглевой. Служанка, девица Эрсберг, тряслась рядом с Пьером Жильяром и камердинером Гиббсом. Генерал-адъютант Татищев – с лакеем Труппом и поваром Харитоновым, и у их ног, на пучке сена, примостился поваренок Ленька Седнев. Поваренок Седнев, пока ехали, то и дело поднимал голову и спрашивал, глядя в скорбные лица седоков:

– А когда в поезд сядем, я с его высочеством смогу поиграть?

Татищев наклонялся к мальчишке, опускал ему картуз на нос:

– Ну конечно! Кто ж спорит! Еще досыта наиграетесь!

…Время то пласталось, прислоняясь, притираясь к земле, то поднималось высоко и расслаивалось, превращаясь в облака, в лужи, в крыши, в людской говор, во всю неимоверную даль пространства.

– Все, выгружайся! Прибыли! Вокзал!

Они вышли из возков – кто выскочил, кто выплыл, кто вывалился, кто ковылял, ощупывая ногами твердую землю. Графиня Гендрикова прислонила руку ко лбу и тихо охнула:

– Боже, как кружится голова!

– Это от дороги, – Пьер Жильяр ловко подхватил фрейлину под локоть, – сейчас пройдет… дышите глубже…

…Поезд был подан для них одних; больше ни для кого. Других пассажиров тут не было. Только они, дети царя и их слуги. В вагон второго класса посадили восемь человек; в вагон четвертого класса – девять. Поваренок Седнев видел – матрос несет цесаревича в другой вагон. Чуть не заплакал, кусал губы.

– Мы в разных вагонах! В разных!

– Да хватит ныть, – одернул его повар Харитонов, – лучше держи-ка корзину с провизией, неси!

Ленька тащил тяжелую корзину и был горд этим.

В корзине лежали: круглые широченные, как острова посреди Тобола, ситные, бутылки с жирным коровьим молоком, заткнутые бумагой, бутыль подсолнечного масла, в кастрюльке – вареные яйца, в пакетах из плотной бумаги – соль и сахар, в высокой стеклянной банке – малосольная рыба кунжа, а еще банка с моченой черемшой, а еще – банка с кислой капустой: в последнем селе, где меняли лошадей, черемшу, капусту и кунжу им принесли крестьянки. Низко кланялись, пятились, когда возки стронулись, утирали слезы.

Харитонов тоже нес корзину. В ней спали вареная картошка и соленые помидоры. И еще пачки макарон, и несколько пачек чая, и банка меда – прощальный подарок старой актрисы императорских театров Лизаветы Скоробогатовой, жившей напротив Губернаторского дома. Лизавета отдала мед в руки смущенной Анастасии, перекрестила ее, земно поклонилась и ушла.

Что-то ведь происходит навсегда. И никогда больше…

Погрузились в вагоны. Паровоз издал истеричный гудок, и поезд двинулся. Сначала медленно, потом быстрее. Колеса стучали, девочки переглядывались.

– Ольга, ты есть хочешь?

– А ты?

– Мы-то ладно. Алешинька, ты будешь есть?

Алексей лежал на верхней полке. Рядом с ним стоял Клим Нагорный.

– Климушка, а если поезд тряхнет, и братик упадет?

Матрос налег грудью на полку, расставил руки, изобразил из себя медведя.

– Да никогда! Вот как я его защищу!

Смех чистый, будто ледяшки или стекляшки перекатываются.

Цесаревич лежал на спине, и повернул голову; глаза закрыты, и вдруг открыл – можно утонуть в этих радужках. Мать передала ему этот, без дна, взгляд. Будто кто-то огромный внезапно вычерпал землю, и туда хлынула вода, и ее прозрачность безмерна: гляди в нее, и увидишь, как на дне ходят рыбы, как горят золотом камни и скорбно шевелятся водоросли. А вот плывет маленькая желтая рыбка, она сама прозрачная, просвечена насквозь – все внутри видать: и скелет, и кишки, и пузырь, и дышащие жабры. У рыбки нет чешуи, она вся слеплена из золотого жира, а может, выточена из желтого минерала.

Так он смотрит. Глаза-озера, глаза-моря.

…эти глаза многое знают из того, что люди еще не знают.

…но его рот об этом молчит. И верно. Ничего говорить не надо. Все произойдет само. В свой черед.

В вагон, где ехал Харитонов, послали гонца – Нагорного. Цесаревича сняли с верхней полки и осторожно усадили на нижнюю. Он глядел в окно, подперев голову руками, слишком тонкими в запястьях. Пришел Харитонов, на вощеной бумаге разложили желтые кругляши картошки, красные мячи соленых помидор, а когда открыли банку с черемшой, и острый чесночный дух наполнил вагон, перебив запах мазута и паровозной гари – все от неожиданности громко засмеялись.