Полная версия

Мастер «соломоновых решений». Баснетерапия

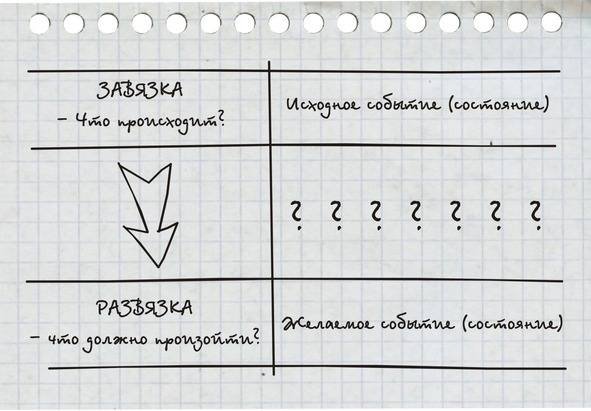

Общий план. Рис. 7.

Без паники! Просто берем бумагу и ручку, либо возводим кисти в исходное положение над клавиатурой, словно изготовившись извлечь из нее самый лучший в своей жизни аккорд, и начинаем, нет, продолжаем, писать. Дорогу осилит пишущий. А там и Муза подтянется.

Всё, что сейчас представляется таким несоединимым, в действительности содержит в себе и все препятствия к такому соединению, и все возможности. Будем считать, что препятствия вами уже и так хорошо изучены. Потому сосредоточимся на возможностях. Первое, что предстоит на этом пути сделать, это:

• разобрать «по косточкам» исходное событие (состояние) 13

• разложить разобранное по особым «полочкам»,

• навесить на «полочки» особые «ярлычки»,

• перевести одни «единицы измерений» в другие,

• и переоценить рассортированное по-новому.

Назовем этот этап «анализом», не упуская из виду и его главную цель: проложить тропинку из исходного события (состояния) – в итоговое.

Вторая часть работы – особо важная. Цель ее как раз в том и состоит, чтобы, оказавшись в той точке, где «исходное» открыть выход в «итоговое», и где первое от второго отделяет один лишь шаг, не только найти этот выход, но и сделать этот шаг. Назовем эту часть, соответственно, «синтезом». потенциально способно

Считайте вышеизложенное планом последующих действий, к осуществлению которого предлагаю безотлагательно и приступить. Муза, конечно, еще в пути, но перья баснописцев, надеюсь, уже заскрипели, клавиши застрекотали: «Цок-цок-цок…».

Прибегает Петька к Василию Ивановичу:

– Василий Иваныч! Василий Иваныч! Я роман написал! – и протягивает командиру толстую книжку.

– Молодец, Петька! – отвечает Чапай, – Дай-ка, проверю.

Открывает первую страницу, читает: «Василий Иванович садится на коня…».

– Ну, что ж, хорошее начало, – говорит Василий Иванович, – можешь, Петька, когда захочешь!

Открывает последнюю страницу, читает: «…Василий Иванович слезает с коня».

– Ну вот, и конец хороший получился, – говорит, – молодец, Петька! Не хуже Фурманова сочиняешь! «Ну, а что ж он в середине-то написал? – думает, – Экая толстенная книжка у него получилась!» Открывает наугад несколько страниц в середине. А там: «Цок-цок-цок-цок-цок-цок…». И так весь роман.

Лирика Сатирика

Яблоко раздора

Как-то раз, себе же на несчастье,Раскололось яблоко на части:Левую часть да правую —Всяк со своею правдою!Та говорит: я правее —Законнее, значит, правее!Другая в ответ: я левее —Запретнее, значит, вкуснее!Не видно сутягам обоим,Что каждый воюет с собою,Увидев свое отраженьеВ зеркальной полоске ножа,Что равное их положенье,И нету причин дележа.Глава 3

Анализ

Действующие лица и исполнители

Теперь, если первые шаги были выполнены вами правильно, убедитесь, что произошло примерно следующее. В итоге должно появиться ощущение, что исходное событие (состояние) воспринимается вами уже несколько по-новому, а именно – как содержащее в себе не только препятствия к желаемому, но и зачатки этого желаемого, хоть и заблокированного на данном этапе события (состояния).

Возможно, уже на этом этапе вы почувствуете, что зона конфликта оказалась как бы вынесенной за пределы вашей повседневной жизни, словно помещенной в некую промежуточную зону или, если хотите, на «учебный полигон», где вам и предстоит опробовать пару-тройку экспериментальных способов действия (мышления, чувствования), прежде чем вынести окончательное решение об их выполнимости и целесообразности. При этом, если вы уже начали воспринимать исходное событие именно как конфликт между желаемым и действительным, вы уже с большей ясностью можете определиться, между кем и кем произойдет дальнейший диалог (а может быть, и битва) в создаваемом вами творческом продукте. А потому самое время перейти к анализу принципиальных позиций этих уже реально действующих (простите за тавтологию) действующих лиц, а позже – и к подбору подходящих им исполнителей.

Независимо от того, какой конфликт вы выбрали для «учебных целей», внутренний или межличностный, первое, что необходимо сделать на этом шаге – представить его как диалог двух противоречащих друг другу фигур. Конфликт межличностный в этом смысле удобней для разбора: обе фигуры, казалось бы, уже налицо. Одна – это вы, другая – ваш оппонент. И все же, помня о том, что редкий конфликт обходится без проекции вашей собственной, не принятой вами в глубине души позиции, полезно рассматривать каждого из персонажей именно как представителя какой-то принципиальной точки зрения, убеждения, воззрения и т. п.

Именно эти антагонистические по отношению друг к другу пусть и станут в вашем спектакле «действующими лицами». Они уже что-то говорят и что-то делают в вашей жизни, предъявляют друг другу какие-то требования, движимые какими-то мотивами, явными или скрытыми. Поэтому и анализ конфликта на этом «учебном полигоне» лучше начать с разбора этих полярных позиций. Только после этого можно будет подобрать для каждой – подходящих метафорических персонажей, которые и станут выразителями этих позиций, исполнителями этих ролей. позиции

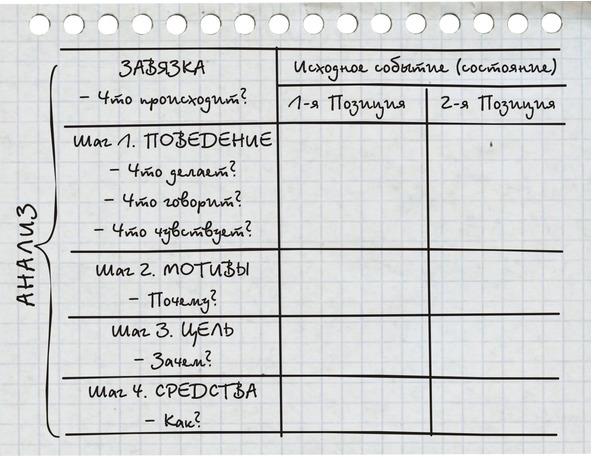

Схема анализа. Рис. 8.

Предложенная схема (рис. 8) позволяет проанализировать исходное событие (состояние) что называется «вдоль и поперек», причем в самом буквальном смысле, т. е. «разведя» содержащиеся в нем конфликтующие позиции по разным «углам ринга» (по столбцам таблицы), и исследовав каждую – по ряду детализирующих аспектов (по строкам).

Анализ «вдоль»

Полярные позиции

Итак, начинаем обозначать и разводить противоборствующие позиции по столбам аналитической таблицы.

Первый столбец – это ваше исходное состояние, точнее, все то, что характеризует в нем вашу сегодняшнюю позицию: поведение, чувства, эмоции, слова, требования, потребности, мотивы, ожидания, надежды на лучшее, желаемое состояние. Если анализируется межличностный конфликт, то содержимое первого столбца – это и есть вы сами, ваша сегодняшняя позиция в конфликте.

Второй столбец – все то, что препятствует достижению желаемого состояния (события). В межличностном конфликте – это, соответственно, позиция вашего оппонента.

Для простоты разделения колонки так и озаглавлены: «1-я позиция» и «2-я позиция». И для целей освоения самой методики имеем в виду, что в этих колонках раздельно анализируется всё, что относится к прямым персонажей будущей басни: реальным конфликтёрам или собственным противоречивым чувствам, убеждениям, установкам, намерениям и т. п. (в случае конфликта внутреннего). прототипам

Анализ «поперек»

Шаг 1. Поведение в конфликте

Начало анализа исходного события (состояния) по предложенной схеме – это начало описания того, что тоже хорошо вам уже знакомо: вашего поведения, вашего состояния, просто более детализированного. Достаточно придерживаться тех пунктов-подсказок, которые есть в каждой строке. Просто начинайте описывать более подробно все то, что вы делаете в этом событии, кратко описанном в «завязке»: какие чувства вы в нем испытываете, что говорите – самому себе или своим оппонентам, какие действия совершаете.

Одна маленькая, но принципиальная хитрость: описывайте свое поведение, свои мысли и чувства в конфликте как бы , с позиции внешнего наблюдателя. Если возникнут затруднения, то начинайте описывать так, как привычней, на отдельном листе. Затем перепишите то же самое в таблицу, лишь заменив на этот раз слово «Я», к примеру, на «Он/она» или «Некто». Если хотите, можно заменить и на стандартное, гражданско-правовое – «Сторона» («Я, такой-то, такой-то, именуемый далее «1-я сторона», и он, такой-то, сякой-то, именуемый далее «2-я сторона»…). со стороны

Аналогичные замены найдите и для описания поведения второй позиции.

Рекомендация такая: при анализе внутреннего конфликта, детализировать те аспекты, которые в «завязке» обозначались как самые негативные, острые и болезненные, как бы выделяя их из общей зоны конфликта и приписывая их некому внешнему оппоненту, которому и будет присвоено в вашем анализе кодовое название «2-я позиция». Пример, разобранный «для наглядности» в конце главы, характеризует как раз такой, полный острых противоречий, внутренний диалог пишущего.

При анализе внешнего (межличностного) конфликта: начните описывать позицию второй стороны с описания этого внешне наблюдаемого вами поведения и уже слышимых вами слов. Что касается чувств, т. е. зоны довольно сокровенной, то речь здесь, прежде всего, идет о тех внешних проявлениях, что также можно отследить в поведении: в тех же словах или мимике. При достаточно развитой эмпатии можно попробовать, что называется, «вжиться в образ», с тем, чтобы, примерив на себя это внешнее, попытаться прочувствовать и внутреннее. Словом, определенное актерское мастерство может потребоваться. Однако держать при этом где-то на периферии сознания мысль о том, что это в любом случае – всего лишь ваша фантазия, а все ваши эксперименты – всего лишь игра, не возбраняется. Напротив, даже рекомендуется. 14

Если такая склонность действительно за вами числится, лучше все-таки воспользоваться только той информацией о чувствах, что высказывается вашим оппонентом вслух, или, как минимум, без труда угадывается по мимике. Лучше направьте эту энергию на максимально достоверное и искреннее описание только собственного эмоционального состояния. И пусть такое «неравноправие» вас не смущает. Вы ведь единолично предпринимаете инициативу разрешить ваш общий конфликт. Не стесняйтесь единолично воспользоваться и преимуществами этой игровой ситуации.

Итак, на этом шаге от вас потребуется дать ответы на следующие вопросы:

— Что говорит?

— Что делает?

— Что чувствует?

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ: на первый взгляд, может показаться, что описывать поведение оппонента, включенного в межличностный конфликт, будет легче, чем описывать собственную внутреннюю позицию, препятствующую достижению желаемого состояния, при анализе внутриличностного конфликта. У каждого варианта свои «подводные камни»…ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ: здесь подстерегает трудность противоположного характера: чрезмерно разыгравшееся воображение. Есть опасность приписать своему оппоненту несуществующие или просто свои собственные, свойственные вам в аналогичной ситуации, эмоции…Шаг 2. Мотивы в конфликте

Следующие два пункта нашего маршрута не должны вызывать особых затруднений, если до этого мы уже озадачивались размышлениями о желаемом исходе событий (по крайней мере, для одной стороны – той, которая сейчас и работает).

Задача очередного шага – в том, чтобы приблизиться, на максимально возможное расстояние, к пониманию того, что стоит ЗА поведением. Здесь – скрытые и явные причины наблюдаемых поступков: мотивы, ценности, потребности, желания, ожидания, намерения, стремления, замыслы, даже страхи и опасения. Словом, всё, что движет сегодняшними «антагонистами», к чему они стремятся (или чего избегают). 15

Секрет здесь, как и на предыдущем шаге, как раз в том и состоит, чтоб удержаться от постановки на первых порах гипер-целей в реальной жизненной ситуации. А на «учебном полигоне» сгодится и тот уровень понимания мотивов, который доступен в настоящий момент. Тут важнее честность: лучше, не слишком глубоко копнув, иметь дело с истинным ситуативным намерением, чем с «официальной версией» ведущего мотива.

В качестве ориентиров можно придерживаться на этом шаге примерно следующих вопросов:

• Почему представитель этой позиции действует в этой обстановке именно так, говоря и чувствуя именно это?

• Что он защищает, что отстаивает, какие «последние рубежи» за его спиной, дальше которых отступать ему некуда?

• Почему это так важно, и какой во всем этом упорном его поведении смысл?

Если разбору подвергается конфликт внутриличностный, подобные вопросы следует задать себе поочередно по поводу каждого из своих противоречивых состояний, каждой из позиций внутреннего диалога.

Облегчит задачу то, что начнете вы, по плану, все-таки с себя. Своя ведь рубашка ближе к телу. А вот дальше придется опираться на интуицию, воображение, мастерство перевоплощения и уже полученный опыт самопонимания. В большинстве же случаев бывает достаточно, как и в предыдущем пункте, использовать только ту информацию о собственной мотивации (желаниях, потребностях намерениях), которую выдает ваш оппонент на словах. Особенно когда речь идет не об отношениях со для вас лицом, а больше – о вашем внутреннем покое в этой ситуации, свободе от нее. значимым

Главное, не переусердствовать. Просто ответьте на этом шаге за каждого:

— Почему персонаж действует (говорит, чувствует) именно так?

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ:еще одна ремарка для специалистов, планирующих использовать методику в консультационной практике. Конечно, есть небольшое лукавство в том, чтобы утверждать, что эти шаги не вызовут особых затруднений. Шутка ли – подняться до уровня понимания собственных движущих мотивов! У большинства людей переживания на этом уровне почти не вербализуются, а немалая часть мотивов даже не осознается… ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ:следующая трудность (и она куда посерьезнее!) может возникнуть при попытке понимания мотивов противоположной стороны (это уже в том случае, когда разбору подвергается конфликт межличностный)…Шаг 3. Цель в конфликте

На этом шаге нам потребуются те самые неконструктивные формулировки, которые и препятствуют достижению согласия (коль скоро конфликт существует). Пояснение: каждая из сторон не может достичь своей конечной цели до тех пор, пока на пути стоит конфликтёр. Поэтому сегодняшняя формулировка целей в конфликте уже, так или иначе, будет привязываться к тому, что ожидается от оппонента, чтобы конфликт разрешился. На этом шаге мы можем всё это озвучить, всё пойдет в дело. взаимосвязанных

Иными словами, на данном шаге предстоит понять самого поведения в конфликте (в отличие от цели стратегической, сформулированной в развязке). Почему необходимо обнаружить именно различие, а не созвучность с конечной целью? Всё по тем же причинам. Потому что именно такая тактика сегодня не приводит к желаемой цели, а упорство в ее воспроизведении лишь усугубляет конфликт, будь он внутренний или внешний. тактическую цель

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Новый Завет. Первое послание Святого Апостола Павла к Тимофею.

2

Выготский Л. С. Психология искусства. – СПб.: Азбука, 2000. – с. 188.

3

Там же, с. 189.

4

Выготский Л. С. Психология искусства. – СПб.: Азбука, 2000. – с. 188

5

Выготский Л. С. Психология искусства. – СПб.: Азбука, 2000. – с. 167.

6

Выготский Л. С. Психология искусства. – СПб.: Азбука, 2000. – с. 195.

7

Выготский Л. С. Психология искусства. – СПб.: Азбука, 2000. – с. 195.

8

Там же, с. 187.

9

Выготский Л. С. Психология искусства. – СПб.: Азбука, 2000. – с. 186.

10

Выготский Л. С. Психология искусства. – СПб.: Азбука, 2000. – с. 197.

11

Там же, с. 197.

12

Понятие глубинной психологии, обозначающее неосознаваемый психический процесс, направленный на минимизацию отрицательных переживаний. Впервые введено Фрейдом в 1894 году в работе «Защитные нейропсихозы».

13

Обозначение, конечно, условное, чаще речь идет о целой серии повторяющихся событий или «долгоиграющих», затяжных состояниях.

14

Эмпатия – умение поставить себя на место другого человека, способность к эмоциональной отзывчивости на переживания других людей. Часто употребляется в качестве синонима слова «сопереживание» (принятие чувств, которые испытывает некто другой так, как если бы они были нашими собственными). При действительном сходстве понятий, эмпатия все же подразумевает более понимание другого человека. объективное

15

Пояснение для специалистов. Да, употребление этого специфического термина для столь широкой области понятий выглядит, по меньшей мере, небезупречно. Однако учет тонких различий между теоретическими понятиями в рамках данной, сугубо практической методики принципиального значения не имеет. Поэтому предлагаю относиться здесь к термину «мотивы», как к очередной условности, или, если хотите, как к программе-максимум в отработке практических навыков.