Полная версия

Мастер «соломоновых решений». Баснетерапия

Так вот в чем заключается загадка басни! Всей логикой развития своего быстротечного сюжета, всем накалом противоречивых чувств и несовместимых намерений она не только развлекает и веселит, но и ставит подспудно перед читателем эту трудноразрешимую задачу – найти одно общее решение, в котором удовлетворятся оба намерения, где взорвутся, утратив смысл, и накал чувств, и их конфликт. Сама задачу ставит, сама ее решает.

Даже мораль, как выясняется, вторична. Она может совпасть с этой «ключевой фразой», с этим особым решением, знаменующим катастрофу лежащего в основе басни конфликта, а может оказаться формальной, для «отвода глаз». (Надо ли напоминать, что в современной Крылову обстановке цензуры такой прием имел свое значение?).

Что же можно вынести из знания описанных здесь «законов басни», какую практическую пользу извлечь, какую, следуя логике жанра, вывести мораль? Что роднит развитие сюжета басни с развитием «сюжетов» конфликтных ситуаций? И можно ли перенести приемы разрешения басенных противоречий на более актуальные для каждого из нас контексты повседневной жизни?

Оставим философские вопросы философам, тем более что сей витиеватый мостик – всего лишь переход к следующей части нашего повествования.

Такой катастрофой, или шпилькой, басни является заключительное ее место, в котором объединяются оба плана в одном акте, действии или фразе, обнажая свою противоположность, доводя противоречие до апогея и вместе с тем разряжая ту двойственность чувств, которая все время нарастала в течение басни. Происходит как бы короткое замыкание двух противоположных токов, в котором самое противоречие взрывается, сгорает и разрешается. <…> В катастрофе басня собирается как в одну точку и, напрягаясь до крайности, разрешает одним ударом лежащий в ее основе конфликт чувств. 10

В «Вороне и Лисице» чем сильнее лесть, тем сильнее издевательство; и лесть и издевательство заключены в одной и той же фразе, которая одновременно и есть и лесть, и издевательство, и которая эти два смысла объединяет в одно <…> «Ворона каркнула» – это кульминационный момент лести. Лесть сделала все, что могла, она дошла до апогея. Но тот же самый акт есть, конечно, верх издевательства; благодаря ему ворона лишается сыра, лисица торжествует победу. В коротком замыкании лесть и издевательство дают взрыв и уничтожаются. 11

Законы конфликта

Не жизнь, а басня!

Задавшись целью перенести законы разрешения «конфликта чувств», лежащего в основе психологического воздействия поэтической басни, на способы разрешения реальных конфликтных ситуаций, согласимся для начала с такой простой мыслью, что в этом весьма благородном деле все средства хороши. Ведь речь идет даже не о том, что «худой мир лучше доброй ссоры», а возможно, и о том, чтобы научиться находить в любой, даже самой худой ссоре возможности для достижения доброго мира. (Хотя бы – с самим собой!). И вот с этой-то позиции все наши последующие допущения не потребуют никаких принципиальных искажений ни одной из ныне существующих теорий конфликта, а, тем более, отказа от каких-либо, уже имеющихся методов разрешения конфликтных ситуаций. Напротив, – легко в них вписываются, а кажущиеся противоречия – примиряют.

Аффективное противоречие

Думаю, это допущение не нуждается в долгом аргументировании. Всякий, кто оказывается втянут в ситуацию конфликта, испытывает в ней характерное противоборство чувств, аналогичное тому, что описано выше в структуре басни. Противоположно заряженные эмоции создают напряжение, подобное тому, что известно из курса школьной физики. По силе этого «напряжения», по этому «накалу страстей» и можно отличить конфликт от других подобных коллизий – спора, дискуссии и прочих обменов мнениями, связанных с какими-либо разночтениями. И чем сильнее аффективная составляющая конфликта, тем более мощная энергия высвобождается в результате его разрешения.

Задача метода в том и состоит, чтобы направить эту энергию в конструктивное русло. Эта же «энергетическая» составляющая, ее качественные изменения, служат в последующем своеобразным индикатором на наличие, трансформацию или окончательное разрешение конфликта.

И все же следует напомнить, что признаком конфликта, роднящим его с сюжетом поэтической басни, служит не только накал эмоций, но и их противоречивость, связанная с расхождением формальных и истинных причин этих эмоций в результате соединения «параллельных» смысловых планов. И об этом – ниже.

«Поляризация» позиций

Речь в данном допущении идет о тех противоборствующих позициях конфликта, о столкновении которых тоже достаточно подробно повествует любая другая теория конфликта. Это противоположные точки зрения, мнения, позиции, связанные отношениями конфликта благодаря содержанию в них принципиальных взаимных противоречий не только логического, но и «энергетического», эмоционального характера.

Выразители этих противоборствующих позиций могут быть самыми разнообразными: индивидуальными, коллективными и даже субличными. Не имеет значения, в каком сюжетном пространстве (внутри- или межличностном) разыгрывается актуальный конфликт. Важно, что основными его противоборствующими линиями, так же, как и в басне, будут две принципиально противоположных, «полярных» позиции.

Параллельные планы

Здесь принимается, в качестве полезной для практических целей аксиомы, что за каждым проявленным конфликтом имеется некий «задний план», неосознанный сценарий, притягивающий конфликтующие стороны друг к другу. По крайней мере, это допущение точно имеет смысл для тех конфликтов, которые представляют собой ситуации повторяющиеся, стереотипные, долгое время не находящие конструктивного разрешения. Обнаружение «второго дна» такой ситуации помогает обнаружить и ту «порочную связь» между логически не связанными смысловыми уровнями (ментальным и эмоциональным, вербальным и невербальным, буквальным и метафорическим), которая, по моему глубокому убеждению, как раз и препятствует нахождению конструктивного решения.

«Закольцовка» конфликта. Рис. 3.

Поясню поподробнее, что подразумевается под «порочной связью». С одной стороны, речь – о выразительном стилистическом приеме, чья полезная цель заключена в достижении определенной эстетической реакции от соединения прямого и переносного смыслов при восприятии произведений искусства. (Такая связь не только не порочна, но и по-своему прекрасна). С другой стороны, аналогичный прием, проделываемый подсознательно и не всегда конструктивно (например, в процессе действия механизмов психологической защиты), как раз и «закольцовывает» конфликт в порочный круг, где явно негодное, отвергнутое сознанием решение – возможно, вовсе не единственное и не обязательное. Но для того, чтобы увидеть это, надо увидеть и саму подоплеку, «второй план» событий, которому не удается разрешиться своей «катастрофой» (катастрофой – для конфликта, разумеется, а не какой-либо из сторон). 12

Для иллюстрации возьмем ту же басню о Волке и Ягненке. «Порочная связь» для человека, переносящего «волчьи законы» на любые отношения с людьми, наделенными властью, заключается в риске принятия печального финала этой басни за единственно возможное «решение» подобных конфликтов. А между тем, сама связь – весьма условна, хотя и выразительна для огромного числа печальных историй. Но стоит ли принимать без всякого критического осмысления эту выразительную аналогию за некий незыблемый закон человеческих отношений, с которым остается только смириться? Так ли обязательно для мира людей, наделенных разумом, решение, перенесенное из «параллельного» мира зверей и основанное на «правоте» одной лишь силы?

Принципиально другой (творческий и конструктивный) подход всегда обнаруживает огромный пласт «человеческих» решений, которые с той же правомерностью могут быть перенесены на аналогии животного мира, с какой сами аналогии применимы для иллюстрации негодных, «звериных» элементов отношений между людьми. Творческий подход позволяет исходить в поиске решений из возможности видеть человеческоев Человеке (даже если его роль в басне исполняет Волк). Однако этим «человеческим» может быть не только способность внять разумным доводам или проявить сострадание. Человеческим может быть и сегодняшняя неспособность это сделать, связанная с текущим состоянием человека, скажем, испорченного властью и нуждающегося в нравственном «уроке» на понятном ему языке. Человек несовершенен, и это тоже (к сожалению или счастью) признак его человечности.

При этом, что особенно важно, механизм «схлопывания» аффективного противоречия, позаимствованный из поэтической басни, в любом случае остается тем же и столь же эффективным. Общее решение, «взрывающее» конфликт противоположных чувств и тенденций, можно искать в любом из двух «порочно замкнутых» контуров. Закон универсален.

Мечтая стать генералом, не забудь обжечь горшки!

Знаете, нередко истории, которыми делятся с психологами, сами клиенты относят к разряду «и смех, и грех». Воистину – сюжеты, достойные пера дедушки Крылова! Но, как всякая басня, которая – есть не только забава для ума, но и столкновение противоположных позиций, так и эти невыдуманные сюжеты несут в себе ту же напряженность, что присуща конфликту весьма нешуточному.

Вот только, по закону басни, конфликт в ней всегда, так или иначе, разрешается. А в жизни?.. Да и всегда ли мы соглашались с навязанной моралью? Всегда ли могли сочувствовать победителю? Кто из нас в детстве (хотя бы однажды), сетуя на несправедливость (хотя бы и правдивую), концовок литературных произведений, не хотел бы их переписать, переиначить? Как знать, может быть, из этого детского «благородного негодования» и жажды отмщения за всех обиженных Ягнят, Стрекоз, Ворон и иже с ними, и родилась на свет методика, которой, не мудрствуя лукаво, автор и дал это название – «Баснетерапия».

Шанс, казалось бы, иллюзорный. Но вспомните тех же героев Крылова. Лиса, к примеру, хотела послушать песен Вороны (а на деле – просто отнять у разини сыр). Ворона же, получив дар от Бога, ждала какой-то особой, «спирающей в зобу дыханье» радости, лести, славы… Муравей на поучительном примере Стрекозы хотел показать, что лишь тяжелый труд вознаграждается. Стрекоза отстаивала свое право на беззаботную жизнь. Волк искал любого формального предлога для обвинения Ягненка (а на деле думал только о своем желудке). Ягненок обосновывал невиновность логически. И, представьте, каждый достиг своего! Секрет – в особом решении, найденном гениальным баснописцем. Ведь в этом «особом» решении парадоксальным образом соединились чаяния каждого!

Но мы-то с вами знаем, что в истинном выигрыше всего одна лишь сторона. Мораль, похоже, заключалась в следующем: побеждает тот, кто владеет знанием. Взгляните, что можно сделать с такой односторонней «справедливостью» хотя бы этих классических басен. А вопрос о том, что здесь правдиво, а что – иллюзорно, оставим пока открытым. (И да простит нас дедушка Крылов!).

Лирика сатирика

Волк и Ягненок

«…Молчи! Устал я слушать.

Досуг мне разбирать вины твои, щенок!

Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать…»

…И чуть Ягненка в темный лес не поволок,Когда б Ягненок не продолжил диалог:– И тем оправдан, Ваша честь!Ведь если хочется Вам есть,То виноват уж Ваш желудок.К нему теперь без всяких шутокИ предъявляйте новый иск.Не он ли Ваш мутит рассудокИ тем уже ввергает в риск?Ведь только тот, чей глаз замылен,Не видит, кто из нас бессилен.А вдруг вон там, за тем кустомСтоят охотники, собаки,Чьи зубы чешутся до драки?А вдруг и я, при всем при том,У них работаю приманкой,За что беру пшеном и манкой?Что скажет Ваш пустой советчик,Коль будет в тяжбе той ответчик?Не справедливей будет ВамОтдать его на милость псам?Куда ж Вы?..– Некогда, спешу!А долг и так тебе спишу. Из материалов группового тренинга «Мастер соломоновых решений» (2004 г.)РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вот такие литературные забавы. Что до практической пользы метода, судите сами. Не будем долго говорить о ценности самих «забав», как о возможности улыбнуться, встряхнуться, что куда полезней унынья, особенно в ситуации тупиковой. Не будем говорить о ценности открытия в себе новых талантов, как о возможности повысить самооценку. Умолчим о самостоятельной терапевтической ценности литературного творчества, как о возможности причаститься к акту творения. Не обмолвимся о ценности развития аналитических способностей, как о возможности их применения в оценке любой запутанной ситуации. И даже не заикнемся о ценности развития креативных способностей, как о возможности их применения для поиска нестандартных решений.

Скажем лишь о том, что , по прямому своему назначению, является методом разрешения конфликтных ситуаций, будь то конфликт в трудовом коллективе, в семейных отношениях или в вашем внутриличностном пространстве. Владея методом баснетерапии, можно писать и переписывать «басни», диктуемые самой жизнью. При этом – и соблюдать интересы конфликтующих сторон, и находить новые решения, и оставаться верными закону жанра. Метод универсален и эффективен, потому что использует свои универсальные и эффективные законы (за что отдельное спасибо дедушке Крылову!). баснетерапия

К слову о том, как накапливался и формировался «иллюстративный» материал. Часть басен написана клиентами консультационных встреч самостоятельно. Часть – в «соавторстве» с психологом. Часть – является продуктом коллективного творчества участников групповых тренингов. Басни, принадлежащие перу самого автора методики, он счел уместным включить в эту книгу, как вы понимаете, пользуясь своим особым положением. Хотя, справедливости ради, отбор такого материала был особенно пристрастным. С недавних пор соавторами моих собственных басен стали также мои заочные друзья в Живом Журнале, где я веду личную страничку «Дневник стихотерапевта», ставшую своеобразной «выставочной площадкой» достижений стихотворного творчества и, попутно, виртуальным практикумом для отработки навыков, открытым для всех желающих.

Еще несколько слов о структуре изложения. «Лирические отступления» (точнее сказать – «сатирические») будут и впредь пронизывать методику дозированными вкраплениями под соответствующим заголовком – «Лирика сатирика». Однако искать в них какой-либо особый, «сакральный» смысл для понимания предыдущего или последующего текста, не следует. Цель таких «вкраплений» единственная – разрядить обстановку, дать возможность перевести дух, улыбнуться, подзарядиться энергией тех, кому тоже было поначалу трудно, но у кого, в конце концов, все получилось! Точно так же и я перечитываю их время от времени, когда, забравшись в очередной теоретический тупик, ищу передышки. Точно так же и под тем же предлогом, рука сама выводит на полях и эти рисунки, которым так же, случайными вкраплениями, суждено попасть в эту книгу. Надеюсь, что ход общего рассуждения такие отступления не нарушат. Они – всего лишь иллюстрация метода.

Теперь по понятиям. Совсем незнакомых, пожалуй, не встретится. Специальные термины, если будет в них нужда, будут расшифрованы в сносках. Чаще вместо слова «автор» или полушутливого «баснописец», здесь употребляется слово «пишущий». В этом свой смысл. Он связан, во-первых, с подчеркиванием особой роли самого действия («писать»), во-вторых, с уточнением того, что в этом процессе первично, а что вторично. А именно: терапевтический эффект – первичен, а вот претендовать на «высокое искусство», на создание шедевров мировой литературы – это уж как получится. Во всяком случае, так я надеюсь отбиться от критики филологов. С критикой психологов поступим иначе. Отделаемся тем, что баснетерапия – метод свежеизобретенный, никем до сих пор не описанный, и свериться с первоисточниками корифеев, стало быть, не получится. А потому отошлем психологов вслед за филологами и, пожалуй, начнем.

Глава 2

Лиха беда – начало…

Завязка

Начать анализ сюжета, уже разворачивающегося в вашей жизни, на самом деле не так уж сложно. Достаточно начать анализ исходного события, в которое вы уже вовлечены, принимая в нем деятельное или бездеятельное участие. Как? Начните с того, что вы уже умеете делать, приходя, например, на прием к психологу либо размышляя над проблемой в одиночку, либо рассказывая о ней другу или пресловутому «случайному попутчику». Вы уже можете, хоть как-то, описать свою проблему словами. Продолжайте делать то же самое, одна лишь маленькая хитрость: возьмите из этого описания только самую «соль» проблемы, как вы ее понимаете. Она – в тех обобщенных характеристиках события, в тех «самодиагнозах», которые вы иногда себе ставите.

Не будем пока задаваться вопросом, насколько точны и обоснованы эти «диагнозы», сейчас важно лишь обозначить и обобщить ваше собственное видение происходящего. Хотя бы просто для того, чтобы было от чего оттолкнуться. А для затравки, завязки сюжета этого уже достаточно. Словом, в нашем сюжете этот материал будет исполнять роль: «В некотором царстве, в некотором государстве». А куда ж без этого?

Всё так и есть, но стоит только начать. Главное, не ставить себе на первых порах гипер-целей. Всему свое время. Если все-таки затруднения кажутся непреодолимыми, начинайте описывать ситуацию так, как привычней. Затем перечитайте написанное, подчеркните в нем самые обобщенные формулировки, кажущиеся вам наиболее важными, и выпишите их на отдельном листе. Словом, добейтесь, чтобы эта часть подготовительного материала была сформулирована вами максимально кратко и обобщенно.

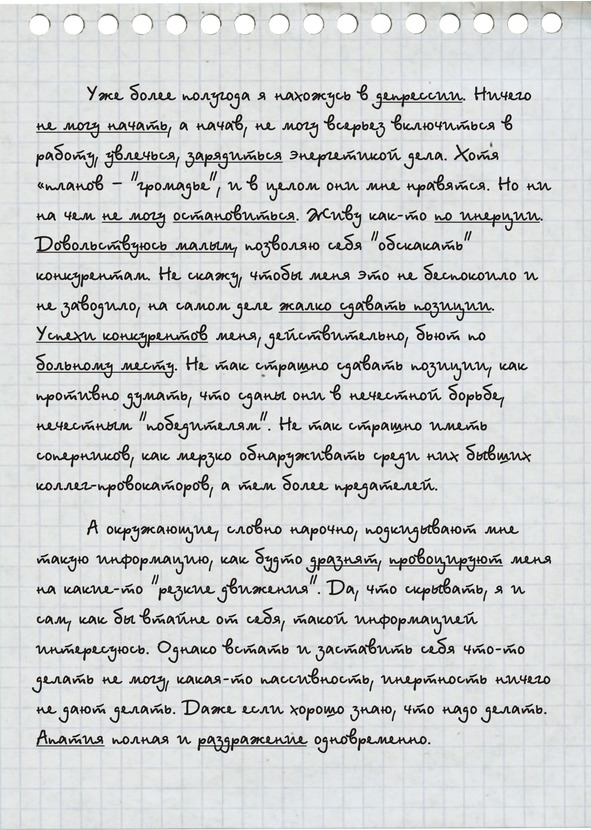

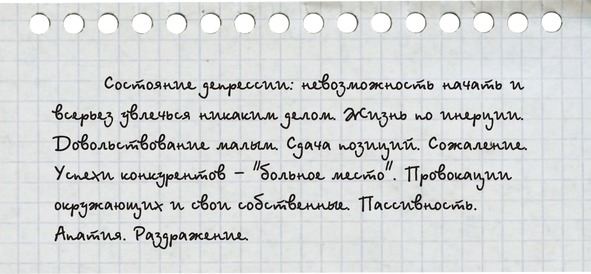

Посмотрите, как это может выглядеть на примере. Вот как вначале описывалась проблемная ситуация (рис. 4). И вот та же ситуация, описанная в терминах, отобранных для «завязки» (рис. 5).

Описание ситуации. Рис. 4.

Обобщение для завязки. Рис. 5.

И еще одно важное замечание. Оно особенно важно в тех случаях, когда вы берете для исследования конфликт межличностный. Описывайте ситуацию только с позиции собственного восприятия: описывайте в ней только свое состояние, свое поведение и свои чувства, которые вы испытываете в конфликте, не давая пока никаких оценок действиям, а тем более – мотивам других лиц, вовлеченных вместе с вами в этот конфликт.

Пример: вместо слов «» лучше записать: «» Разница небольшая, но принципиальная. Тогда одной из обобщенных формулировок «завязки» будущего сюжета станет С некоторого времени N постоянно втягивает меня в холодную войну , С некоторого времени я чувствую себя втянутым с N холодную войну . состояние «холодной войны».

А теперь, в порядке положительного примера, сформулируем нашу задачу максимально кратко. Итак, на этом шаге вам предстоит ответить на вопрос:

— Что происходит?

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ: трудности на этом этапе бывают почти у всех. Главная проблема, по моим наблюдениям, имеет те же корни, что и большинство проблем, с которыми обычно имеют дело психологи. А именно – наше долгое и упорное нежелание замечать саму проблему, до тех пор, пока она не приобретет размеры необъятного «снежного кома». И тогда, вместо того, чтобы начать разбирать этот «ком» по горстке, без суеты и горячки, мы начинаем искать способы свалить его весь целиком и одним махом. Одни при этом сразу пасуют, трезво взвесив всю «неподъёмность» задачи, другие, напротив, предпринимают какие-то активные, суматошные действия. В конце концов, и у тех, и у этих, рано или поздно, опускаются руки…

Развязка

Закономерный вопрос: не рано ли планировать развязку, не разобравшись, как следует, в причинах и следствиях, не выработав ни одной альтернативы, а тем более конкретного плана действий? Уж до развязки-то, казалось бы, еще – ой, как далеко! Резонное замечание. И распространенное заблуждение. Нет, начинать думать о хорошем никогда не рано. А поэтому самое время, обозначив исходное состояние, подумать о желаемом. Ведь, на самом деле, даже в таком, обобщенном описании исходного события, присутствует уже так много разных направлений распыления энергии, что есть весьма вероятный риск пуститься по ложному следу. Можно, к примеру, ударить по . Можно – (или своим собственным). А может, по ? Вот уж поистине ложный курс! Лишь обозначив словами желаемое, итоговое событие, сдобрив его, как специями, положительными эмоциями, поймем, в конце концов, что истинный конфликт (ну, во всяком случае, противоречие) проистекает именно отсюда: из несовпадения желаемого с действительным. Все остальное становится проще. апатии и лени по провокациям окружающих преуспевающим конкурентам

Итак, проектируем развязку. Независимо от того, понятно нам или нет, как к ней можно сейчас придти (чаще всего, как раз и не понятно), просто пытаемся ответить на этом шаге на вопрос: «Какого финала развития этого события я хочу на самом деле? К какому состоянию хочу придти в итоге?» Или еще проще:

— Что должно произойти?

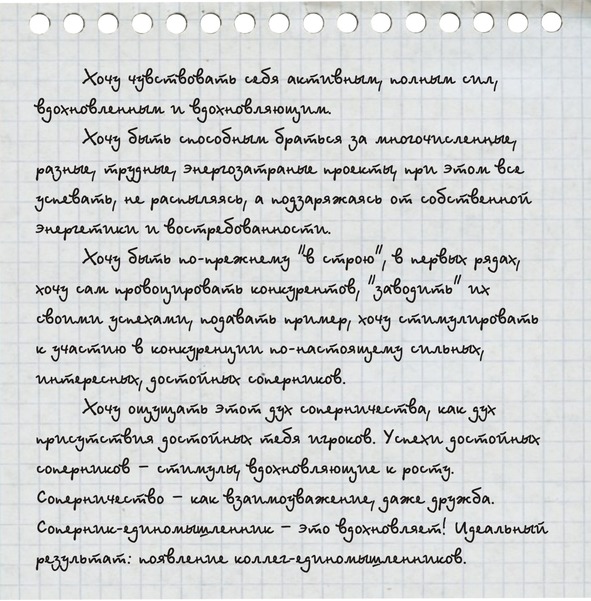

Легче всего это сделать так. Взять за основу описание исходного события (состояния), полученное на первом этапе, и переписать каждый его пункт в желаемом для вас ключе: что взамен этого вы в итоге хотели бы – делать, чувствовать, переживать, достигать, получать и т.д.? Можно уже не скромничать, не довольствоваться одними общими формулировками. От них теперь вы только отталкиваетесь. А в описании желаемого – не скупитесь на детали, краски и эмоции. Словом, постарайтесь, чтобы концовка стала для вас по-настоящему «вкусной» и притягательной. Примерно такой же, как в нашем примере (рис. 6).

Проектирование концовки. Рис. 6.

Еще одно замечание: в описании желаемого события (состояния) очень важно выбирать формулировки, отражающие постановку цели как можно более . Желаемое описывается в категориях действий или состояний, достижимых в принципе, доступных именно вам и зависящих только от вас, но никак не от изменения поведения или образа мышления окружающих. Обратите внимание, что в приведенном примере желаемые ответные действия окружающих описаны именно как . В то же время описанию того внутреннего состояния и тех действий, которые привести к такому «идеальному» варианту развития событий (причем, заметьте, без каких-либо гарантий!), уделено гораздо больше внимания. И это, согласитесь, более конструктивно. реалистично идеальный результат могли бы

Что касается состояния «холодной войны» с N, то лучше, если желаемый результат будет сформулирован не как «окончательная и сокрушительная победа над N», а как что-то такое, чего вам в настоящее время не дает делать (чувствовать, испытывать, получать) это самое состояние «холодной войны». К примеру, состояние от необходимости кому-то что-то доказывать или свободы вообще от каких-либо отношений с N. Или даже чувство от сознания собственной правоты. Но ведь и это чувство, согласитесь, сокрушительной победы над чужой позицией в обязательном порядке уже не подразумевает (хотя и не исключает). свободы удовлетворения

И еще одна рекомендация, знакомая каждому деятелю психологической нивы, которую никогда не вредно лишний раз повторить. Желаемый результат должен быть сформулирован в ключе, то есть без использования в предложениях отрицательных частиц. К примеру, вместо слов «не хочу ни с кем воевать», можно записать «хочу быть свободным от каких-либо «войн». А еще лучше – сформулировать, чего все-таки хочется этой «войны», и что означает эта самая свобода. Разверните также поподробнее свое представление о том, как именно сможете узнать, что результат достигнут (как, к примеру, вы распорядитесь этой свободой). Словом, формулировки результата – еще одно важное условие его достижимости. позитивном конкретность взамен конкретно

«Цок-цок-цок»

Для затравки – анекдот.

Вот и нам с вами теперь осталась примерно та же нехитрая работа – заполнить пространство между началом и концовкой нашей басни своим собственным «Цок-цок-цок». Задача – лишь на первый взгляд такая анекдотическая. Труд за нею стоит, прямо скажем, не из легких. Посмотрите, какая схема вырисовывается, и какое непаханое поле работы! И между желаемым и действительным – целый частокол вопросов, а от завязки к развязке ни дорог, ни связей не прослеживается! Это как скачок из прошлого в будущее, причем без гарантии точного попадания…