Полная версия

Homo Unus. Том 1

Новый взгляд на принцип дополнительности мы находим в работе русского лингвиста и семиотика Василия Васильевича Налимова «Вероятностная модель языка»: «Классическая логика оказывается недостаточной для описания внешнего мира. Пытаясь осмыслить это философски, Бор сформулировал свой знаменитый принцип дополнительности, согласно которому для воспроизведения в знаковой системе целостного явления необходимы взаимоисключающие, дополнительные классы понятий.

Это требование эквивалентно расширению логической структуры языка физики. Бор использует, казалось бы, очень простое средство: признается допустимым взаимоисключающее употребление двух языков, каждый из которых базируется на обычной логике. Они описывают исключающие друг друга физические явления, например непрерывность и атомизм световых явлений. (…)

Бор сам хорошо понимал методологическое значение сформулированного им принципа: «…целостность живых организмов и характеристика людей, обладающих сознанием, а также человеческих культур представляют черты целостности, отображение которых требует типично дополнительного способа описания». (…)

Принцип дополнительности – это, собственно, признание того, что четко построенные логические системы действуют как метафоры: они задают модели, которые ведут себя и как внешний мир, и не так. Одной логической конструкции оказывается недостаточно для описания всей сложности микромира. Требование нарушить общепринятую логику при описании картины мира со всей очевидностью впервые появилось в квантовой механике – и в этом ее особое философское значение».98

Следующий абзац отражает расширенное понимание принципа дополнительности, примененное Юрием Михайловичем Лотманом к описанию семиотики культуры. Приведенные цитаты имеют для нас особую ценность, поскольку аргументируют дополнительность, необходимость друг в друге различных, не похожих друг на друга людей. Люди нуждаются друг в друге для организации своего эффективного сосуществования, в частности для организации эффективного управления социумом.

Ю. М. Лотман пишет: «…механизм культуры может быть описан в следующем виде: недостаточность информации, находящейся в распоряжении мыслящей индивидуальности, делает необходимым для нее обращение к другой такой же единице. Если бы мы могли представить себе существо, действующее в условии полной информации, то естественно было бы предположить, что оно не нуждается в себе подобном для принятия решений. Нормальной для человека ситуацией является деятельность в условиях недостаточной информации. Сколь ни распространяли бы мы круг наших сведений, потребность в информации будет развиваться, обгоняя темп нашего научного прогресса. Следовательно, по мере роста знания незнание будет не уменьшаться, а возрастать, а деятельность, делаясь более эффективной, – не облегчаться, а затрудняться. В этих условиях недостаток информации компенсируется ее стереоскопичностью – возможностью получить совершенно иную проекцию той же реальности – перевод ее на совершенно другой язык. Польза партнера по коммуникации заключается в том, что он другой».99

Комментарий

Учитывая предлагаемый триадный принцип динамического равновесия систем, уточню – для того чтобы обладать абсолютной полнотой информации о мире, нужен не «другой», а как минимум двое других. Поэтому упомянутую в приведенной цитате «стереоскопичность» следует понимать не как совмещение видимых образов, поступающих от двух глаз, а в изначальном смысле слова, корнем которого является греческое «стереос» – объемный, пространственный – трехмерный.

Нечто близкое по смыслу к принципу дополнительности постулировал основатель деконструктивизма, французский философ и теоретик литературы Жак Деррида (1930—2004). Деррида считал, что любой текст содержит в себе гораздо больше того, что предполагал вложить и вложил в него автор100. Более того, наиболее значимые, генерирующие новые смыслы фрагменты произведения зачастую являются таковыми вовсе не по воле автора. Поиск именно таких фрагментов Деррида считал основной целью чтения текста – отдавая при этом себе отчет в том, что его собственное прозрение никак не является привилегированным и подчиняется все той же логике авторской слепоты и читательского прозрения. Он указывал на то, что инсайт у читателя зачастую возникает при чтении именно того фрагмента текста, смысл которого оказался скрытым для его автора. Секрет в том, что любой написанный автором текст является лишь проводником смысла, а суть его, замысел автора лежит вне этого текста, в некой смысловой структуре, существующей за этим текстом.

Секрет в том, что у любого, даже самого примитивного текста есть подтекст – и каждому читателю этого текста подтекст также раскрывается каждый раз свой. Настолько же уникальный, насколько уникальны, не похожи картины мира этих читателей.

Таким образом, можно выделить два смысла:

СМ0 – смысл, который автор вложил в текст;

СМi – смысл, который извлек из текста i-й читатель.

При этом созданный автором текст является инструментом, используя который i-й читатель создает свой СМi, в общем случае не совпадающий с вложенным автором СМ0 – в той мере, в которой картина мира автора не совпадает с картиной мира читателя. Принципиальная невозможность передачи текстом смыслов (о которой мы уже говорили на Входе в книгу) заключается в следующем: СМ0 формируется из совокупности представлений, потребностей, интересов и опыта автора, и лишь малая часть всего перечисленного находит отражение в тексте, при том что СМi образуется в процессе интерпретации текста i-м читателем за счет привлечения всей совокупности уже своих представлений, потребностей, интересов и опыта.

Каждый стих – вместилище Истины. Просто нам не дано понять, какой именно и о чем… Мы ведь знаем гораздо больше, чем понимаем.101

С. ВитицкийТаким образом, считал Деррида, автор и читатель дополняют друг друга: смысл написанного не может полностью совпадать со смыслом, вкладываемым автором, и вскрывается через взаимодействие изготовленного автором текста с изучающим этот текст читателем.

Заметка на полях

Ранее упомянутый нами философ и математик В. В. Налимов, ближайший соратник академика А. Н. Колмогорова, пошел дальше, предположив102, что «за каждым текстом таится множество смыслов, но они не равноценны для каждого человека. Для каждого из них есть своя вероятность спонтанного появления в сознании человека. Если разным смыслам человек придает разное значение (разный вес), то это уже количественная характеристика. Мы можем подытожить, что восприятие, осознание любого смысла носит вероятностную природу, которая моделируется функцией распределения плотностей вероятностей появления смыслов p (μ)».103

Еще один пример проявления принципа дополнительности в культуре человечества: в далеком 1910 г., еще на заре квантовомеханической эры, создатель психоанализа Зигмунд (Сигизмунд Шломо) Фрейд в эссе «Антитетическое значение первобытных слов» (Antithetical meaning of primal words) написал, что в таких древних языках, как египетский, слова могут иметь два диаметрально противоположных значения. Таким образом, предвестником принципа дополнительности было осознание людьми того факта, что нечто может, являясь чем-то, одновременно им не являться. Понимание того, что эти значения взаимосвязаны, и во многих случаях эта связь является связью противоположностей.

Аналог принципа дополнительности существует и в экономике. Широко известна американская поговорка no risk – no gain – «без риска нет прибыли». У этой фразы есть математическое представление: «А» (риск убытков в настоящем) * «Б» (возможная прибыль в будущем) = Const. (отечественным аналогом этой поговорки является «Кто не рискует, тот не пьет шампанского»).

Заметка на полях

Еще одним примером троичного принципа дополнительности в экономике является так называемая «Невозможная Троица» (Impossible Trinity)104, – трилемма, согласно которой орган, отвечающий за кредитно-денежную политику страны, имеет возможность одновременно воспользоваться только двумя из трёх имеющихся у него инструментов управления:

– фиксированный курс валюты страны;

– свободное трансграничное движение капитала;

– независимое определение стоимости заимствования в валюте страны.

А что будет, если в системе друг с другом взаимодействует не три, а большее число сил?

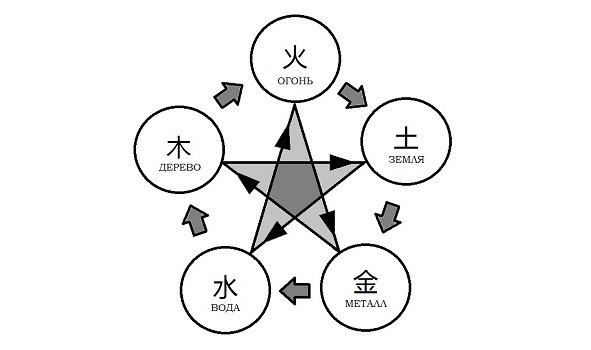

Древним китайцам не откажешь в креативности – не останавливаясь на предложенной в «Тайсюань-цзин» тройке элементов, они пошли дальше, разработав пятичленную, пентадную философскую систему, лежащую, в частности, в основании модели функционирования организма человека, системы традиционной китайской медицины. Китайская пентаграмма У-Син (рис. 8) представляет собой схему, по которой, как предполагали в древнем (и по сей день полагают в современном) Китае, функционируют и взаимодействуют друг с другом пять главных групп органов человеческого тела. Пяти элементам присущи два основных циклических взаимодействия: взаимопорождение и взаимопреодоление. Каждый из пяти элементов (Огонь—Земля—Металл—Вода—Дерево) поддерживает (порождает) друг друга (по кругу, по часовой стрелке: Огонь спекает-укрепляет Землю, Земля порождает Металл, Металл освобождает (откапывает) Воду, Вода питает Дерево) и через одного контролирует (преодолевает, подавляет) соседа (по пентаграмме в направлении, указанном стрелками: Огонь размягчает Металл, Металл рубит Дерево, Дерево прорастает в Землю, Земля засыпает Воду, Вода гасит Огонь).

Рис. 8. Схема У-Син

Как видите, отношения контроля между пятью элементами диаграммы У-Син являются циклически замкнутыми и нетранзитивными – что, как мы узнаем чуть ниже, является условием динамического равновесия формируемой ими системы (в частности, организма, находящегося в здоровом состоянии).

Заметка на полях

При всем уважении к мудрости древних китайцев, пентада (как мы это выясним опять-таки чуть ниже) является менее устойчивой системой, нежели триада. К тому же современной науке известно, что с момента формирования плода все его будущие органы группируются не в пяти, а в трех слоях – в трех так называемых зародышевых лепестках (подробнее на этом мы остановимся на первом Шаге следующей Ступени).

Редуцируя систему У-Син до триады, в системе из пяти можно выделить три попарно угнетающие друг друга стихии (элемента) – Воду, Огонь и Землю.

Заметка на полях

По мнению писателя Алексея Александровича Меняйлова, эти три стихии, – Вода, Огонь и Земля, соответствуют трем типам людей, формирующим социум.105

В нашей триаде человека Делец—Воин—Жрец Земле соответствуют Дельцы, Огню – Воины, Воде – Жрецы. Названные три элемента попарно контролируют, подавляют друг друга: Вода гасит Огонь, Огонь спекает Землю (глину), Земля поглощает Воду. Внимательный читатель заметит, что в пентаграмме У-Син Огонь, спекая Землю, усиливает ее, в нашей же триаде, наоборот, ее угнетает.

Что с того?!

Названия стихий – всего лишь метафоры, позволяющие нам запомнить характер взаимодействий между элементами системы.

Пример системы, являющейся результатом борьбы-взаимодействия пяти сил, пентады, мы также находим в романе Юлии Леонидовны Латыниной «Сто полей»106. Пример вдвойне интересный, поскольку в романе описана настольная игра, в которой две группы фигур играют друг против друга. Фигуры в каждой группе подчиняются все тем же циклическим, нетранзитивным правилам взаимного подавления-подчинения.

Рис. 9. Игра «Сто полей» из романа Ю. Латыниной

Цитата:

«– Хотите научиться?

– Да, – сказал Ванвейлен, – как я понимаю, тут четыре разряда фигур, и каждая сильней предыдущей.

– Вовсе нет, – сказал Даттам, – полей сто, разрядов четыре. Крестьянин, он же повстанец, воин, он же варвар, торговец, он же пират, и наместник, он же князь. Воин сильней крестьянина, торговец сильней воина, наместник сильней торговца, Золотое Дерево сильнее всех, а крестьянин сильней Золотого Дерева. Золотое Дерево еще называют Императором.

– А где второй император? – немедленно спросил Ванвейлен.

Даттам даже изумился.

– Второй император? – переспросил веец. – Но так не бывает, чтобы на одной доске были два императора. Император один и стоит в центре доски, и цель всей игры, чтобы одна из ваших фигур – или повстанец, или варвар, или князь – и стала императором. И проследить, чтобы этого не сделал противник. Да еще, видите, каждый разряд двойной. Если вы переворачиваете крестьянина в повстанца, он бьет на два поля дальше, но вы теряете скорость, с которой развертываете фигуры.

Даттам усмехнулся и добавил:

– И тем не менее, сколько я ни играл, никогда не видел, чтобы крестьянин или наместник стал императором, не превратившись прежде в повстанца или князя».107

Комментарий

Великолепный текст, содержащий несколько глубоких идей.

1) описана борьба двух систем, каждая из которых является результатом взаимодействия пяти сил (одна из которых общая для каждой из двух систем);

2) эти пять сил в каждой из двух систем циклично (замкнуто) подчинены друг другу, контролируют друг друга;

3) пятая сила в обеих конкурирующих друг с другом системах совпадает, является одной и той же;

4) захват Власти возможен лишь в нестационарной ситуации – когда крестьянин превращается в повстанца, или наместник – в князя, или воин – в варвара.

Похожий пример нетранзитивности и ее применения в боевых искусствах восточного стиля мы находим в книге В. В. Крюкова «Тотальная система боя».

Нетранзитивный принцип назван здесь «законом сильного справа» и заключается в том, что 12 основных «звериных» стилей ушу (школы утки, гуся, журавля, орла, змеи, обезьяны, леопарда, тигра, медведя, быка, овода, богомола), в названном порядке расположенные по кругу, по часовой стрелке, подчиняются следующему правилу: «…зверь, находящийся в кругу правее предыдущего, имеет преимущество в бою.

Неслучайно, когда мы видим неплохо снятый китайцами фильм-боевик, где дерутся бойцы кунг-фу, замечаем подчас, что схватка идет по какой-то странной схеме: бойцы постоянно меняют применяемые в одном бою стили. Почему и зачем? Да затем, чтобы получить преимущество за счет применения того зверя, который справа. И если один боец выполняет такую хитрость, то и другой стремится занять место еще правее. Так они и циркулируют по кругу, в соответствии с законом сильного справа.

Может, и в человеческом обществе действует такой закон, и люди, его учитывая, стремятся занять свое место в кругу как можно правее…»108

Ответ на риторический вопрос, заданный автором цитируемого отрывка, существует и дается в моей готовящейся к изданию книге «ТАКТ – Триадный Анализ и Кодирование Транзакций».

Заметка на полях

Хорошо известна притча про китайского философа Лао-Цзы, которому приснился удивительный сон о том, что он бабочка, порхающая с одного цветка на другой. Сон был настолько прекрасен, что, проснувшись, Лао-Цзы долго не мог понять: то ли он человек, которому снилось, что он бабочка, то ли он бабочка, которой снится, будто она – Лао-Цзы.

По мотивам этой притчи был сложен нетранзитивный коан: человеку снится, что он – ребенок, которому приснилось, что он – юноша, которому снится, что он – старик, которому приснилось, что он – ребенок, которому снится, что он – юноша…

Кем именно проснется человек?

Другим примером нетранзитивности может служить карточная игра тринька. Играющим сдается по три карты, наибольшая комбинация – три туза, которые неожиданно бьются тремя шестерками, – игровая модель Чуда, воплощение библейского «и последние станут первыми».

Примером нетранзитивности отношений являлось требование устава русской царской армии, в соответствии с которым генералы и офицеры при встрече на улице или в части были обязаны первыми отдавать честь солдату – в том случае, если он являлся полным георгиевским кавалером.

Еще один пример нетранзитивности описан в книге Мартина Гарднера «Путешествие во времени». В ней приводится письмо читателя журнала Scientific American:

Уважаемая редакция!

Статья Мартина Гарднера о парадоксальных ситуациях, возникающих из нетранзитивных отношений, возможно, в какой-то мере помогла мне выиграть в Риме пари по поводу исхода назначенного на 30 октября в Заире матча между Али и Форманом на звание чемпиона мира по боксу в тяжелом весе среди профессионалов.

Али, хотя он и утратил за последние годы быстроту реакции и был побежден (Фрейзером. – М.Г.) со счетом 1:4, в предстоящем матче мог иметь психологическое и мотивационное преимущества. Кроме того, математика Гарднера также могла помочь в предсказании исхода встречи: хотя Форман победил Фрейзера, а Фрейзер одержал победу над Али, Али все же может победить Формана, так как отношение между этими тремя боксерами может быть нетранзитивным.

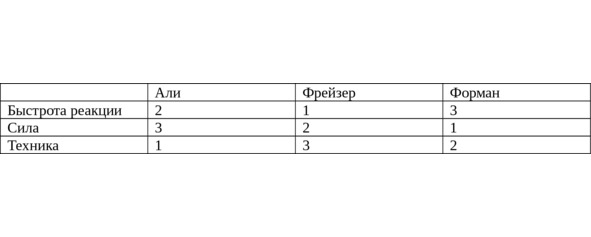

Я ранжировал (от 1 до 3, по мере убывания ранжируемого качества. – М.Г.) этих трех боксеров по трем критериям: быстроте реакции, силе и технике (в которую входит и психологическая подготовка), основываясь на данных, опубликованных в печати, и получил натранзитивное соотношение, заслуживающее того, чтобы сделать на него ставку:

Сила Формана и его техника побеждают Фрейзера, но техника и быстрота реакции Али побеждают Формана. На это стоит сделать ставку. Однако в будущем Фрейзер все же может победить Али!

Энтони ПилВо, Швейцария.109Из приведенной таблицы мы видим, что Али сильнее Формана, имея над ним преимущество по двум из трех параметров – быстроте реакции и технике. Форман сильнее Фрейзера, поскольку имеет над последним преимущество также по двум из трех параметров – силе и технике. И наконец, Фрейзер сильнее Али, поскольку имеет над ним преимущество опять-таки по двум из трех параметров – быстроте реакции и силе.

Обратите внимание, нетранзитивность отношений между элементами является следствием наличия у них внутренней структуры, сложность которой (число свойств, формирующих каждый элемент) не уступает числу элементов, между которыми устанавливаются нетранзитивные отношения.

В статье «Инстинкт веры, или Чего жаждут боги»110 замечательный публицист, д.ф.-м. н. Владимир Моисеевич Кошкин продемонстрировал возможность разложения (усложнения) триады Делец—Воин—Жрец и превращения ее в пентаду сил.

Пентада появляется в результате раскрытия (разложения, расщепления) элемента (в данном случае элемента «Воин»), который, подобно любому из двух оставшихся элементов триады, в свою очередь тоже содержит в себе триаду.

Заметка на полях

Так проявляет себя известный еще с древних времен принцип фрактальности, самоподобия мира. Вспомним, к примеру, принцип соответствия Макрокосма (Вселенной) и Микрокосма (человека), авторство которого приписывается легендарному древнеегипетскому философу, автору «Изумрудной скрижали» Гермесу Трисмегисту (Трижды Великому): «То, что внизу, то и наверху, то, что находится вверху, подобно находящемуся внизу, ради исполнения чуда единства».

Элемент «Воин» в статье Владимира Кошкина расщепляется на триаду Супруг—Родитель—Разрушитель. Супруг – это Воин-Делец, Родитель – это Воин-Жрец, Разрушитель – это Воин-Воин.

Элемент «Супруг» соответствует второму инстинкту, инстинкту любви, движущему человеком. Третьим инстинктом Владимир Кошкин назвал комплекс отношений родителя и его детей – нами обозначен как элемент «Родитель».

Элементу «Разрушитель» требуется пояснение.

В указанной статье Владимир Кошкин не без оснований утверждает, что при чрезмерном увеличении популяции входящие в нее особи начинают проявлять пятый инстинкт – названный автором синдромом Сатурна (в честь древнеримского аналога древнегреческого бога Кроноса, пожиравшего своих детей). Проявление этого синдрома препятствует чрезмерному увеличению популяции, ведущему ее к гибели вследствие ограниченности наличного жизненного ресурса (чаще всего, пищи).

Заметка на полях

Рассуждая о синдроме Сатурна, Владимир Моисеевич, по сути, вторит Зигмунду Фрейду, который на склоне своей научной карьеры с подачи своей пациентки и впоследствии ученицы, нашей соотечественницы Сабины Шпильрайн, наравне с Эросом в качестве второго ведущего мотива у человека назвал Танатос, влечение к смерти. Современные исследования подтверждают мнение создателя психоанализа – к примеру, согласно статье, опубликованной 20 января 2005 г. Джуди Сигел-Ицкович в The Jerusalem Post и описывающей результаты, полученные возглавляемой профессором Ричардом Эбштейном группой ученых Еврейского университета и госпиталя Герцога в Иерусалиме, у человека найден ген риска, связанный со склонностью к употреблению наркотиков, курению и другими типами опасного поведения, – вариант гена, осуществляющий в организме функцию, противоположную той, что отвечает за его самосохранение.

Все так – именно в Воине должна быть скрыта энергия (само) разрушения, в нужный час призываемая в форме повышенной агрессивности, ведущей к ужесточению дарвиновского внутривидового отбора. В животном мире мы наблюдаем повышение уровня агрессивности входящих в популяцию особей, в мире людей проявлением пятого инстинкта выступают войны между разными странами и революции (гражданские войны между гражданами одной страны).

С другой стороны, Воину, а в еще большей степени – Жрецу, свойственно жертвенное поведение. Воин готов пожертвовать собой ради «своих», ближних, Жрец готов на жертву ради ближних и дальних – в интересах всего социума целиком. Понятно, что эту жертвенность вполне можно спутать с отмеченным Фрейдом влечением к смерти. Спутать потому, что при совпадении внешних проявлений в первом случае человек сознательно жертвует собой ради жизни окружающих его людей, во втором – ведомый подсознательными импульсами, стремится к смерти.

Подобно русской матрешке, любая система носит, потенциально содержит в себе более сложную систему. Триада, каждый элемент которой, в свою очередь, может быть разложен на триаду, носит в себе пентаду. Аналогично пентада содержит в себе септаду – систему, состоящую из семи независимых элементов. Макс Полони писал: «в природе нет в чистом виде Монад, Диад, Триад и пр. Есть только Мириады. Но каждый видит то, что может и хочет».111

Заметка на полях.

При этом не исключено, что любой элемент какой-либо отдельной триады также может быть элементом и другой триадной системы. В качестве иллюстрации приведу рисунок, содержащий изображение пирамиды с квадратным основанием, у которой каждая из вершин основания A, B, C, D, входит в две соседние триады, а вершина S является элементом четырех триад (обратите внимание – изображенная фигура имеет нечетное число вершин).

Для электронов в атоме существует счетное множество равновесных, так называемых стабильных энергетических уровней, на которых они могут находиться бесконечно долго, не излучая энергию. Находясь же в других, возбужденных состояниях, электрон в любой момент времени способен «свалиться» в стабильное состояние, излучив избыток энергии в виде кванта света. Другая аналогия – нестабильные химические элементы (или нестабильные изотопы того или иного стабильного элемента) рано или поздно разваливаются с образованием стабильных элементов. Подобно описанным примерам из физики, стабильная социальная система не может содержать любое число независимых сил – а только выделенное, нечетное количество. При этом система, сформированная четным числом сил, нестабильна и склонна к саморазрушению – к дезинтеграции на составляющие ее силы.

Система не может возникнуть как результат взаимодействия четного числа сил – доказать это довольно просто. Повторим для нее анализ взаимодействия сил, сделанный ранее для триады, – и вы увидите, что в системе, содержащей четное число сил, обратная связь меняет знак и из стабилизирующей систему отрицательной превращается в разрушающую ее положительную.

Рассмотрим поведение системы, состоящей из попарно, нетранзитивно контролирующих друг друга, к примеру, четырех элементов (именно такие системы изображены на рис. 2б и 12). Положим, вследствие внутренней флуктуации (или внешнего воздействия) Первая сила усилилась. Она теперь сильнее контролирует, сдерживает, «зажимает» Вторую силу, которая в результате слабеет и потому ослабляет свой контроль над Третьей силой, которая по этой причине усиливается и крепче «прижимает» Четвертую силу, которая тем самым ослабляется, что приводит к еще большему усилению Первой силы.