Полная версия

Homo Unus. Том 1

Мы видим, что система «идет вразнос», положительная обратная связь между элементами разрушает ее, приводит к развалу на несколько вторичных систем, из которых будут стабильными и сохранятся лишь те, что содержат нечетное число элементов.

Заметка на полях

Если отношение подавления обозначить как «– 1», то условие существования отрицательной обратной связи в системе, сформированной последовательностью N элементов, таково: произведение N отношений должно быть отрицательным. Понятно, что система, состоящая из четного числа элементов, всегда дает положительное произведение (в частности, для 4 элементов (– 1) * (– 1) * (– 1) * (– 1)> 0), и всегда отрицательное произведение – если состоит из нечетного числа элементов.

Только в системе с нечетным числом сил между ними возникает замкнутый цикл отрицательной обратной связи, делающий систему стабильной. При этом самой стабильной конфигурацией является триадная, более сложные системы, состоящие из большего числа элементов, ведут себя подобно нестабильным радиоактивным изотопам, рано или поздно разваливающимся на стабильные составные части. Из продуктов распада сохранятся лишь те подсистемы, которые состоят из нечетного числа элементов, – и так далее вплоть до стабильной триады.

Опираясь на вышеприведенные соображения, сформулируем правило динамической устойчивости системы элементов.

УСЛОВИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ

Необходимым условием стабильности (динамической устойчивости) системы, состоящей из N элементов, является нечетное число этих элементов. Необходимым и достаточным условием ее стабильности является нетранзитивность отношений подавления (подчинения, преодоления), существующих между нечетным числом формирующих систему элементов.

Отношения подавления-подчинения между N элементами являются нетранзитивными, если 1-й элемент подавляет (ослабляет) 2-й элемент, 2-й элемент подавляет 3-й элемент, i-й элемент подавляет i+1-й элемент, N—1-й элемент подавляет N-й элемент, и наконец, N-й элемент подавляет 1-й элемент.

Итак, состоящая из трех элементов триада является принципиально, абсолютно устойчивой системой. Другие образованные нечетным числом элементов системы обладают меньшей степенью устойчивости (чуть ниже мы дадим этому объяснение).

В далеком прошлом Гаутама Будда заметил: все состоящее из частей разрушается. Не подвергая сомнению авторитет основателя одной из крупнейших религиозных систем, заметим: скорость разрушения состоящей из частей системы зависит от числа элементов и способа, которым эти элементы взаимодействуют (связаны) друг с другом. Стабильность (время жизни) системы определяется предельной скоростью, с которой стабилизирующий систему управляющий сигнал (подавления, подчинения) проходит по замкнутой цепочке элементов.

Чем большее число элементов содержит система, тем большая скорость распространения управляющего воздействия требуется для того, чтобы оно, пройдя по цепочке этих элементов, восстановило потерянное равновесие до того, как потеря равновесия не обрела необратимого характера – не разрушила систему (о факторах, влияющих на скорость распространения сигнала в социуме, можно будет прочесть на третьем Шаге пятой Ступени).

Абсолютная стабильность системы достигается в случае предельной, бесконечной скорости распространения сигнала, импульса отрицательной обратной связи. В этом случае любое изменение того или иного элемента системы нетранзитивных элементов мгновенно компенсируется воздействием на него соседнего контролирующего элемента.

Из теории систем известно, что в системе, стабилизируемой отрицательной обратной связью, при появлении задержки управляющего сигнала (т. е. когда скорость передачи управляющего импульса является конечной) возникают колебания (именно эти колебания в системе из трех элементов мы описывали на первой Ступени).

«Действие отрицательной обратной связи (ООС) стремится уменьшить отклонение в системе, т. е. вернуть систему в некоторое состояние, именуемое устойчивым равновесием. Обратная связь без задержки всегда работает на стабилизацию состояния системы. Привнесение задержки в систему меняет характер поведения системы.

В ответ на отклонение системы от положения равновесия сначала обратная связь никак себя не проявляет, потом она начинает действовать с задержкой, возвращает систему в равновесное состояние, но из-за задержки обратная связь продолжает действовать и уводит систему в другую сторону. Опять с задержкой обратная связь стремится вернуть систему к равновесному состоянию, и снова система «проскакивает» равновесное состояние. Т. е. в ответ на возмущение система совершает затухающие колебания с амплитудой и частотой, обусловленной внутренними параметрами системы».112

Отметим, что колебания затухают потому, что в системе есть демпфирование, потеря энергии – проще говоря, трение. При этом чем медленнее распространяется сигнал ООС, тем бóльшими будут период и амплитуда возникающих в системе колебаний. Значит, при конечной скорости распространения управляющего воздействия от элемента к элементу чем большее количество элементов формирует систему, тем бóльшая амплитуда колебаний ей угрожает.

И поскольку скорость распространения управляющего сигнала между элементами социальной системы определяется текущим уровнем развития ее техники и технологии (включая социальную технологию), относительно стабильности систем, сформированных нетранзитивными наборами элементов, можно сделать следующий вывод: триада стабильней пентады, пентада стабильней септады и т. д.

Если же скорость управляющего сигнала близка к нулю, то в системе возникает автоколебательный процесс с нарастанием по амплитуде. Амплитуда возникающих в системе колебаний начинает стремиться к бесконечности, и мы опять приходим к ситуации (речь идет о социальной системе), когда корректирующие сигналы Народа не доходят до Власти, и дело заканчивается колебанием максимальной силы – социальной революцией.

Описанная на третьем Шаге пятой Ступени транспортная теорема представляет собой частный случай проявления указанных закономерностей – любое государство представляет собой результат взаимодействия составляющих его функциональных блоков.

При слишком медленном распространении управляющего воздействия, управляющего сигнала между его функциональными блоками, в системе возникает паразитное (непроизвольное, неуправляемое) колебание, в предельном случае выливающееся в революцию – в разрыв системы управления. В развал страны – в отпадение от нее территорий, находящихся слишком далеко от центра принятия решений.

Заметка на полях

Таким образом, чем медленнее Власть реагирует на угрозы и сигналы, приходящие с периферии, тем больше вероятность, что периферия отойдет в управление какой-либо другой Власти – более поворотливой и понятливой. В социальной триаде описанный эффект возникновения разрушительных внутренних колебаний выражается следующим образом: чем упорнее Власть игнорирует исходящие от Народа импульсы отрицательной обратной связи, чем медленнее она реагирует на эти импульсы, тем реже в социуме происходят какие бы то ни было изменения и тем более впечатляющий масштаб в конечном счете имеют эти изменения – всякий раз, когда происходит социальная революция. Если задержка сигнала не носит столь патологического характера, колебания в социальной системе не имеют указанной амплитуды, однако в любом случае эффективность социума падает – колебания приводят к экономически бессмысленным действиям исполнителей, «пар уходит в гудок». Поэтому нашей задачей является создание такой социальной системы, скорость распространения управляющего сигнала (сигнала отрицательной обратной связи) в которой будет максимально возможной.

Сила революционеров не в идеях их вождей, а в обещании удовлетворить хотя бы небольшую долю умеренных требований, своевременно не реализованных существующей властью.113

Отто Бисмарк фон ШенхаузенЛюбую революцию порождает само правительство, оно создает вакуум, куда бунтари засасываются, можно сказать, против воли… Империи рушатся потому, что гниют изнутри, а правители, на чьем счету нет никаких конкретных преступлений, приводят свой народ к катастрофе всем, чего они не удосужились сделать. А подлинные лидеры правят мощно, ярко, ведут за собой народ к четко поставленной цели.114

Сирил Норткот ПаркинсонИнтересно отметить, что при наличии в системе более трех сил (к примеру, в пентаде) взаимодействие сил, формирующих систему, способно приобрести более сложный характер.

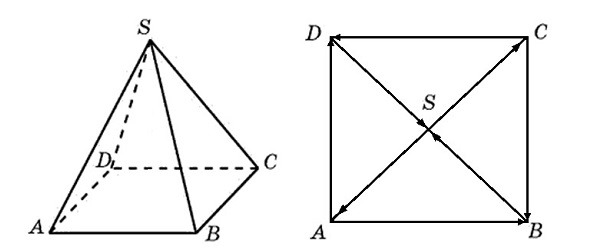

Как мы видели, в описанной выше пентаде У-Син каждая сила не только подавляет одного из своих соседей, но и оказывает поддержку другой силе (на рис. 8 силы поддержки составляя круг располагаются по периметру, а силы подавления образуют пентаграмму внутри этого круга). В триаде же это свойство вырождается исключительно в подавление – поскольку подавление, например, соседа слева означает фактическую поддержку соседа справа – того самого, который подавляет тебя самого («враг моего врага – мой друг»).

Кому-то может показаться, что исследование характера взаимодействия элементов, составляющих триаду, а также случаев ее вырождения, во-первых, спорно, во-вторых, не имеет отношения к практике.

Не торопитесь с выводами.

Еще две-три Ступени, и вы увидите, как эти философско-литературные экзерсисы приведут нас к далеко идущим выводам о роли и перспективах нашей великой многострадальной родины – России.

Ступень вторая.

Триада человека

Шаг первый. Три инстинкта сохранения

Являясь универсальным принципом построения гармоничных (динамически равновесных) живых систем, триадный принцип проявляет себя в физиологии и психологии человека.

В 1960-х гг. американский нейрофизиолог Пол Маклин (Paul D. MacLean, 1913—2007), опираясь на исследования стадий филогенеза, в частности на последовательность развития нервных структур в ходе эволюции человека, определил головной мозг человека как «триединый» – разработал иерархическую концепцию триединого мозга115, имея в виду сосуществование в центральной нервной системе человека трех нейронных комплексов, каждый из которых представлял собой относительно автономное образование, функциональность которого повторяла функциональность головного мозга.

«Первый из них – архипаллиум116, называемый также рептильным мозгом, который охватывает структуры ствола мозга, мозжечок, средний мозг, наиболее древние базальные ганглии – бледный шар – и обонятельные луковицы. Маклин называл рептильный мозг также «комплексом Р».

Пелеопаллиум, или древний мозг млекопитающих, включает в себя структуры лимбической системы. Он соответствует мозгу низших млекопитающих.

Мозг неопаллиум, то есть высший, или новый мозг млекопитающих, почти полностью охватывает полушария и состоит из наиболее позднего типа коры, именуемого «неокортексом», и нескольких групп субкортикальных нейронов. Он соответствует мозгу высших млекопитающих, включая приматов и человека.

Согласно теории Маклина, речь идет о трех связанных между собой биологических компьютерах, каждый из которых сохраняет свои характерные черты в том, что касается разума, субъективности, чувства пространства и времени, мобильности и других менее специфических функций.

Рептильный мозг ответственен за самосохранение, и в нем вырабатываются механизмы агрессии и повторяющегося поведения. Он всегда активен, даже во время сна, и постоянно механически воспроизводит одни и те же шаблоны поведения. Он никогда не меняется и не обладает способностью учиться на опыте. Это мозг жестокий, навязчивый, вынуждающий, приверженный ритуалам, параноический; он служит вместилищем «древней памяти».

Лимбическая система связана с эмоциями и инстинктами, с пищей, борьбой и сексуальным поведением. Выживание для этой системы означает избежать боли и продлить удовольствие. Она также связана с параноическим поведением и всплесками эмоций. (…)

Традиционно считалось, что высшие отделы мозга подчиняют себе и контролируют низшие отделы, однако Маклин доказал, что это не так и что как рептильный мозг, так и лимбическая система могут, когда им потребуется, нарушить и изменить высшие функции мозга».117

В опубликованной в 1990 г. монографии118 Пол Маклин утверждает, что человеческий мозг состоит из трех независимых областей, вложенных друг в друга подобно русской матрешке. Согласно теории о триедином мозге, у человека не один, а три мозга – соответственно «рептильный», «звериный» и «приматный». Вместе они составляют единое целое – то, что принято называть центральной нервной системой человека. Маклин считал, что об иерархии этих трех систем в норме и патологии сегодня известно не так уж много и что усовершенствование любого из этих трех мозгов может привести к изменению сложившейся сбалансированной иерархии между ними, усиливая один мозг и ослабляя два других.

Триединое функционирование мозга Пол Маклин уподобляет работе трех «взаимосвязанных биологических компьютеров, (каждый) со своим собственным интеллектом, своей субъективностью, своим собственным чувством времени и пространства и своей памятью»119.

«Функция древнего мозга рептилий, по мнению Маклина, заключается в контроле врожденных поведенческих актов; такой мозг недостаточно пластичен и обеспечивает выживание только при постоянных условиях среды. Древний мозг млекопитающих („висцеральный мозг“) формирует эмоции, увеличивает объем памяти и дает возможность возникновения простых форм поведения. Новый мозг прибавляет возможность произвольного управления эмоциями, прогнозирования поведения и т. п. Маклин рекомендовал не забывать, что в каждом человеке присутствует мозг лошади и крокодила, и с этим обстоятельством порой приходится считаться».120

Как указывает А. В. Олескин, «прослеживается тесная взаимосвязь между прогрессивным развитием неокортекса и усложнением социальной жизни приматов. Показано, что неокортекс больше по размерам у тех видов приматов, у которых более крупные социальные группы121, т. е. «объем неокортекса зависит от количества социальных взаимоотношений, на которые примат должен обращать внимание в сложной социальной среде».122 (…)

«Способность проникновения в душевные состояния других людей является основой социального взаимодействия… У успешных корпоративных, политических и военных лидеров мы находим повышенную способность проникновения во внутренний мир других людей».123».124

Таким образом, по Маклину, нервная система человека состоит из следующих трех элементов:

– самой древней части нервной системы, согласно предлагаемому нами триадному подходу отвечающей за мотивацию, проявления Дельца;

– лимбической системы головного мозга, соответствующей архетипу Воина;

– коры головного мозга, имеющейся в развитом виде только у человека, соответствующей архетипу Жреца.

Модель триединого мозга Пола Маклина лежит в русле философской идеи Аристотеля (384—322 до н. э.), видевшего в природе иерархию вещей, «великую цепь бытия», протянувшуюся от камней и минералов к растениям и животным, далее – к человеческим существам и, наконец, теряющуюся в совершенном царстве небесном. Аристотель считал, что у каждой вещи в этом мире есть свой собственный «псюхе» – вид души. «Согласно Аристотелю, существующие в этом мире виды душ упорядочены в иерархию. Растения обладают растительной душой, которая позволяет им обмениваться веществом с окружающей средой и расти, животным же присуща как растительная, так и животная душа, отзывающаяся на ощущения и обусловливающая движения. У человека кроме растительной и животной души есть способности, позволяющие рассуждать и обладать знанием».125

Заметка на полях

Интересно проследить параллели между концепцией триединого мозга и структурной моделью психики Зигмунда Фрейда, в которой есть «Ид», несущее ответственность за эволюционно древнейшие мотивы поведения, «Эго», отвечающее за рациональную оценку ситуации, рациональный контроль индивидуума за поведением, и «Суперэго», отвечающее за чувство вины, страха и другие эмоции, имеющие социальные корни.

Концепция триединого мозга настолько популярна на Западе, что ее можно встретить не только в научной литературе, но и в книгах по восточным дыхательным практикам, в научно-популярной и даже художественной литературе. В книге126 Ильчи Ли «Дыхание мозга: Путь к личному максимуму» описанию триединого мозга посвящается (следует отметить, без ссылки на автора концепции) целая глава – «Три слоя мозга». Джозеф Чилтон Пирс в своей книге «Биология трансцендентного»127 также уделяет концепции Пола Маклина немалое внимание.

Описание модели триединого мозга находим и в научно-популярной книге номинанта Пулитцеровской премии 1977 г. Карла Сагана – глава книги, названная «Мозг и колесница», полностью посвящена обсуждению этой модели:

«Пятьсот миллионов лет назад в первозданном море плавали рыбоподобные существа, называемые остракодермами и плакодермами, чей головной мозг уже имел явные признаки того же деления, что и наш. Но относительные размеры и значение этих компонентов и даже выполняемые ими функции были, конечно, весьма отличны от сегодняшних. Самое привлекательное здесь – это, пожалуй, история последовательного разрастания и специализация трех наслоений мозга, надстраивающихся над спинным, промежуточным и средним мозгом. После каждого следующего эволюционного шага старые части мозга по-прежнему продолжают существовать и функционировать. Но к ним добавляется новое наслоение с новыми функциями.

Главным представителем этой точки зрения сегодня является Поль Маклин, руководитель лаборатории эволюции мозга и поведения Национального института умственного здоровья. Одна из особенностей его работы состоит в том, что она проводится на многих различных животных, от ящериц до саймири (беличьих обезьян). Другая заключается в том, что Маклин и его коллеги тщательно изучали «социальное» и всякое иное поведение этих животных, чтобы понять, какая из частей мозга управляет тем или иным видом поведения».128

В октябре 1967 г. на Западе была опубликована книга «Дух в машине», написанная известным критиком тоталитаризма, английским философом Артуром Кестлером. В своей книге «говоря о несовершенной связи между отдельными частями или уровнями человеческого мозга, подробно описывая их функции, Кестлер ссылается на тридцатилетний опыт работы американского ученого П. Д. Маклина, исследователя головного мозга, крупнейшего авторитета в этой области, назвавшего связь между отдельными частями человеческого мозга «шизофизиологией».129

В частности, Кестлер пишет: «Человеческий мозг – жертва просчета в конструкции, прокравшегося из-за необычайно поспешной, „взрывной“ эволюции, предположительно имевшей место в плейстоцене. В ходе такого ускоренного филогенеза не успела сложиться достаточно эффективная коммуникация между „старым мозгом“ (палеокортексом, восходящим к рептилиям), „средним мозгом“ (мезокортексом, присущим низшим млекопитающим) и „новым мозгом“ (неокортексом, специфичным для высших млекопитающих и человека). Дефект координации состоит прежде всего в том, что многие функции филогенетически новых отделов мозга дублируются филогенетически более старыми его отделами, которые заведуют не только бессознательными вегетативными процессами в организме, но вдобавок по-своему „чувствуют“ и „мыслят“. В человеческом сознании имеются как бы два независимых экрана: на один из них проецируется грубый и упрощенный абрис действительности, апеллирующий к низшим инстинктам и невербализованным эмоциям, на другом – возникает более точный, детальный и адекватный образ мира. Психическая раздвоенность, свойственная человеку, находит подтверждение в материальном субстрате – в „шизофизиологии“ головного мозга. В нашей черепной коробке, образно говоря, расположились бок о бок крокодил, лошадь и человек разумный, причем первые две твари далеко не всегда подчиняются своему предполагаемому господину. Напротив, они часто превращают его в своего раба: вербальное мышление подыскивает рациональные мотивировки и хитроумные оправдания примитивным аффектам».130

Комментарий

Позволим себе поправить философа: обладая тремя указанными нервными системами, каждая из которых «укомплектована» системой функциональностей, необходимых для существования живого организма, человек имеет не два, а три независимых экрана, но наше сознание воспринимает информацию лишь от одного из них – от того, на который проецируется картина мира, формируемая неокортексом. Об этом свидетельствует ряд исследований, в которых показано, как в случае поражения у человека затылочных областей мозга, ответственных за обработку неокортексом визуальной информации (при сохранении функциональности воспринимающих световой поток органов зрения), человек сохраняет способность ориентироваться в окружающей обстановке – в частности, способен избегать столкновений с находящимися на его пути предметами131. Это доказывает, что параллельно с неокортексом и независимо от него древние разделы мозга обрабатывают входящую (в данном случае визуальную) информацию, и что в ситуации дисфункции основного, ведущего органа дешифровки визуальной информации человек способен подсознательно воспринимать результаты этой обработки и действовать на ее основе.

В другой своей книге Артур Кестлер пишет: «Мой уважаемый коллега доктор Пол Маклин предложил термин «шизофизиология». Позвольте его процитировать: «Дихотомия функций филогенетически старой и новой коры приводит к расхождению в эмоциональном и умственном поведении.

Наши интеллектуальные функции осуществляются новыми, высокоразвитыми участками мозга, тогда как эмоциональное поведение по-прежнему зависит от относительно малоразвитой, примитивной системы, архаических мозговых структур, почти не претерпевших фундаментальных изменений за весь процесс эволюции от крысы к человеку». (…)

Нейрофизиолог Пол Маклин утверждает в своих работах, что человеческий мозг состоит из трех независимых областей, «вложенных» друг в друга подобно матрешке, и каждая из них живет по своим собственным «часам». Их роль играет группа нервных клеток, расположенных в глубине мозга, которые называют «ядром скрещения».132

Другой известный писатель, Роберт Антон Уилсон, описывая модель Пола Маклина, говорит о возможных направлениях перспективных исследований: «На мой взгляд, более увлекательно и полезно управлять сознанием, «переключая каналы» и выбирая состояние, которое в данный момент предпочтительно использовать.

Такой метод позволяет лучше узнать не только сильные и слабые стороны обоих полушарий головного мозга, но и познакомиться с иными центрами мозга: «нижним», или старым, мозгом, рептильным в своих рефлексах, и «верхним», или новым, мозгом, с легкостью представляющим лабиринты реальности с множественным, а не дуальным выбором; передними и задними долями мозга (возможно, передние доли осуществляют тонкую интуитивную настройку восприятия в запрещенной зоне «телепатии»)».133

Наконец, в фантастическом романе Питера Уоттса мы читаем: «…обнаружил целое иное «я», захороненное под лимбической системой, под ромбовидным мозгом и даже под мозжечком. Оно обитало в стволе мозга и оказалось старше самого подтипа позвоночных. Оно было самодостаточным: слышало, видело и щупало независимо от всех прочих частей, наслоившихся на него последышей эволюции.

Это «я» стремилось только к собственному выживанию, не уделяло времени на планирование или анализ абстракций, тратило усилия лишь на минимальную обработку сенсорной информации. Но оно действовало быстро, не отвлекалось и реагировало на угрозы быстрее, чем его более умные соседи успевали их осознать. (…)

Мысль об отдельном, стремительном создании в стволе нашего мозга, которое берет на себя управление при аварии, основана помимо прочего на исследованиях Джо Леду из Нью-Йоркского университета (117134, 118135)».136

Позвольте высказать гипотезу о триадном способе взаимодействия упомянутых нейронных комплексов: разум человека (кора головного мозга), используя вторую сигнальную систему (проще говоря, речь), управляет эмоциональной сферой, «звериным мозгом» (как нам хорошо известно, не только своим, но и чужим – вспомните собирающих полные залы выступления популярных музыкальных исполнителей, эстрадных юмористов, психологов и психотерапэвтов, а также политиков – в редкие революционные годы). Эмоциональная сфера (лимбическая структура мозга) через гормонально-эндокринную систему оказывает воздействие на вегетативную нервную систему человека, определяющую работу его жизненно важных органов (примером подавления эмоциональной сферой вегетативной системы организма служит феномен психосоматических заболеваний, возникающих, в частности, вследствие затянувшейся депрессии – дистресса). Наконец, эффективность деятельности нашего разума определяется состоянием вегетативной системы (очевидный тезис, не требующий пояснений).