полная версия

полная версияЛекции по психологии индивидуальности

2.3. Иерархичности принцип: приоритет «метасистемного» над «субсистемным»

Понять человека – значит понять не только его индивидуальные глубинные Силы (Существа), действующие из «бессознательного», но, главное, понять, какие надындивидуальные глубинные Силы (Метасущества) из «бессознательного» обусловливают его душевную жизнь и поступки На этом принципе построена метапсихология: К. Юнг, Д. Андреев.

Если исходить из мысли Аристотеля, что Дружба – это душа, живущая в двух телах, то примером Метасистемы может служить организм «Ребенок-Мать». В этом Метаорганизме боль ребенка является общей болью для ребенка и матери, отсюда легко объясняются известные случаи родственной телепатии.

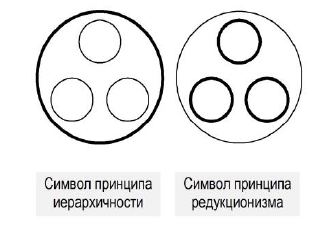

Рис. 7. Символы принципов иерархичности и редукционизма

Редукционный подход (редукционизм) противоположен принципу иерархичности. Он постулирует приоритет sub над meta и утверждает возможность полного сведения высших явлений к низшим, основополагающим [7. С. 337].

Для образного восприятия на рис. 7 изображен символ принципа иерархичности и противоположный ему символ принципа редукционизма.

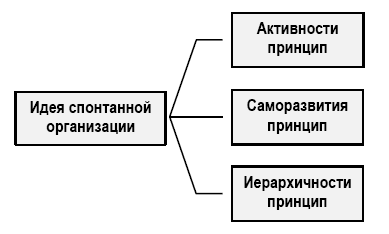

Итак, логика развития идеи спонтанной организации (рис. 8) дает три принципа причинности. При этом принцип активности является пространственным аспектом причинного анализа (поиска причины), принцип саморазвития – временным аспектом и принцип иерархичности – организационным аспектом.

Таким образом, системный подход в психологии требует, чтобы теоретические концепции удовлетворяли трем реализациям идеи спонтанной организации: принципу активности, принципу саморазвития и принципу иерархичности. В этом случае эти концепции будут методологически валидны (пригодны) системному подходу.

Рис. 8. Схема реализации идеи спонтанной организации

Исходя из этого, концепция «бессознательного» должна стать базовой теорией для системной концепции индивидуальности. Однако известные концепции «бессознательного» 3. Фрейда, А. Адлера и К. Юнга лишь частично соответствуют трем принципам причинности. Концепция Фрейда соответствует только принципу активности, концепция Адлера – принципам саморазвития и активности, концепция Юнга – принципам иерархичности и активности. Об этом в трех последующих лекциях.

Резюме: Индивидуальность образуют глубинные Силы души!

Литература

1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. СО-версия. WWW.KM.RU. 2002.

2. Будилова Е. А. Философские проблемы в советской психологии. – М.: Наука, 1972.

3. Краткая философская энциклопедия. – М.: Прогресс, 1994.

4. Лейбниц Г. Новые опыты о человеческом разуме. – М.-Л., 1936.

5. Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Платон. Аристотель. – М.: Молодая гвардия, 1993.

6. Паркинсон К. Н. и др. Дети. Как их воспитывать. – С.-Пб., 1992.

7. Психология. Словарь. – М.: Политиздат, 1990.

8. Рассел Б. История западной философии. – М.: Миф, 1993.

9. Рузавин Г. И. Синергетика и принцип самодвижения материи // Вопросы философии. 1984. – № 8.

10. Философский словарь. – М.: Политиздат, 1991.

11. Франка В. Человек в поисках смысла. – М.: Прогресс, 1990.

12. Фрейд 3. Автобиография // По ту сторону принципа удовольствия. – М.: Прогресс, 1992. С. 91–148.

13. Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции. – М.: Наука, 1991.

14. Шерток Л., Соссюр Р. Рождение психоанализа. От Месмера до Фрейда. – М.: Прогресс, 1991.

15. Ярошевский М.Г. История психологии. – М.: Мысль, 1966.

Лекция 2

Принцип активности

Приоритет «внутреннего» над «внешним» в трактовке причинности душевных явлений.

Принцип активности требует поиска внутренней причинности душевных явлений, а «внешнее» играет роль лишь условий, более способствующих пробуждению одних Сил и усыплению других.

Психические явления должны рассматриваться с точки зрения взаимодействия активных (живых) душевных Сил, неугасаемо стремящихся в этом взаимодействии перейти из потенциального состояния к состоянию актуальному. Поэтому причину психических явлений следует искать в меньшей степени во «внешнем» (например, не искать, кто виноват), а в большей степени – во «внутреннем» (скорее причина во мне).

Индивидуальность образуют живые сущностные Силы, действующие из глубин «бессознательного», при этом Силы «бессознательного» должны иметь приоритет над осознаваемыми Силами, согласно принципу активности.

Исходя из принципа активности, «Ядро» душевного мира образуют неосознаваемые Силы души. Первая версия трактовки Сил «Ядра» принадлежит Фрейду. Он считал, что «Ядро» образовано инстинктами, в прошлом обеспечивающими выживание видов в борьбе за существование. Эти инстинкты иногда называют «зверями» «бессознательного». Делается это для того, чтобы подчеркнуть, что к ним правильно относиться как к живым Существам – в этом суть подхода Фрейда. Если этих «зверей» грубо травить, они спрячутся в глубины души, но жить человеку спокойно не дадут: они окольными путями будут терзать психику человека, да так, что у него может возникнуть невроз.

Пространственный подход принципа активности относит к «внутреннему» неосознаваемые Силы, а к «внешнему» – Силы осознаваемые.

Роль сознания при этом не является пассивной: усилия сознания должны быть направлены на создание условий для пробуждения желаемых глубинных Сил и усыпления Сил нежеланных, подобно усилиям садовника из первой лекции.

Фрейд в качестве главной Силы, образующей индивидуальность человека, рассматривал животный инстинкт сексуального влечения – Либидо, поэтому происхождение неврозов он трактовал как подавление («травлю») Либидо. В дальнейшем мы рассмотрим другие более важные, чем Либидо, Силы «бессознательного»: «Личностный идеал» А. Адлера и «Архетип» К. Юнга.

Цель лекции – понять принцип активности как первый закон душевного мира, требующий рассмотрения всех его элементов как живых сущностных Сил.

Тема собеседования – возникновение неврозов и стратегия их исцеления в трактовке 3. Фрейда.

1. Философский аспект

Активность – способность материи к спонтанной самоорганизации и саморазвитию [8. С. 14].

Другие статьи словаря: самодвижение [11. С. 397], энтропия [11. С. 541], синергетика [11. С. 401].

1.1. Вселенная является живой Системой

В философских словарях материю часто наделяют свойством самодвижения, хотя для человека, усвоившего в школе законы механики, это утверждение является очевидным. А вот утверждение того, что материя обладает свойством самоорганизации, т. е. спонтанным стремлением от неорганизованного состояния к организованному – это очень весомое и не для всех очевидное утверждение. Для понимания его требуются определенные интеллектуальные усилия.

♦ Если материя не будет обладать свойством самоорганизации, то в будущем наступит «тепловая смерть Вселенной».

На предыдущей лекции мы выяснили, что житейский опыт говорит нам, что все стремится к хаосу (как при постукивании зерен на столе, лекция 1). В физике эта закономерность стремления к хаосу воплотилась во второй закон термодинамики, а на философском уровне – в концепцию «тепловой смерти Вселенной». Концепция «тепловой смерти» предсказывает, что материя в будущем в результате своего движения как бы равномерно «размажется» по пространству Вселенной. Если это произойдет, то все атомы и молекулы будут двигаться в среднем с одинаковой скоростью, следовательно, везде будет одинаковая температура. В этом случае переход обратно к организованным формам жизни будет невозможен, подобно тому, если сахар равномерно растворится в стакане чая, то, как не мешай чай, сахар никогда не соберется обратно в комочек. В этом и состоит суть концепции «тепловой смерти Вселенной». От этой мысли сын Циолковского, по киноверсии (х/ф «Взлёт», 1979), даже покончил жизнь самоубийством.

♦ Позвольте вас обрадовать – тепловой смерти Вселенной не будет, так как она обладает свойством самоорганизации.

Вселенная не только является живой Системой, она еще и бессмертна. Жизнь Вселенной, как и любого живого Существа, выражается в неугасаемом стремлении двигаться от неорганизованного состояния к состоянию организованному.

Как самоорганизуется Вселенная поясним на примере эпизода из кинофильма «Терминатор», 1984, где биоробот от взрыва расплавился и разлетелся на кусочки. Затем расплавленные кусочки стали самопроизвольно собираться, потом соединились в тело, тело ожило и в итоге – робот восстановился.

Так и Вселенная, как бы не рассеивали ее катаклизмы по пространству, Она подобно все равно будет стремиться к организованному состоянию, и в пределе – к состоянию абсолютного, но недостижимого Совершенства.

Если система обладает свойством самоорганизации, это равносильно тому, что она является активной системой (или Системой с заглавной буквы). Для того чтобы подчеркнуть это свойство самоорганизации, в литературе часто Систему называют живой или даже живым Существом.

Г. И. Рузавин: «Исходя из постулата внутренней активности материи, под развитием материи следует понимать саморазвитие, под организацией – самоорганизацию» [9].

«Активность» и «самоорганизация» – это похожие понятия. То есть, когда постулируется способность материи к самоорганизации, то, по сути, постулируется ее способность к спонтанности. Поскольку не существует неорганизованной материи, так же как не существует нематериальной организации, то вся материя в той или иной степени является «живой» субстанцией (Лейбниц).

Итак, согласно принципу активности, Вселенная является самоорганизующейся, т. е. живой Системой.

1.2. О методологии живых Систем

Принцип активности в системном подходе является пространственным аспектом причинного анализа. Его определение в системных терминах имеет следующий вид:

Принцип активности постулирует приоритет «внутреннего» над «внешним» в трактовке причинности системных явлений: причина поведения системы находится «внутри», а «внешнее» играет роль условий, влияющих лишь на специфику развертывания внутренней причины.

♦ Если «внешнее» влияет как условие на «внутреннее», а причина находится во «внутреннем», то это первый признак «живой» Системы

Когда причина поведения системы находится «внутри», а «внешнее» играет роль условий, влияющих лишь на специфику развертывания внутренней причины, то поведение Системы можно уподобить поведению живого Существа. Именно поэтому Лейбниц иногда называет монаду Существом: «Субстанция есть существо, способное к действию» [7. Т. 1. С. 37].

В трактовке Лейбница принцип активности сформулирован так: «…Естественное изменение монад исходит из внутреннего принципа, так как внешняя причина не может иметь влияния внутри монады» [7. Т. 1. С. 414].

Механистический подход противоположен принципу активности. В психологии он постулирует обусловленность психических явлений материальными факторами по образцу работы механических объектов, т. е. психические явления рассматриваются только как последствия внешних влияний, вызывающих эти психические явления [8. С. 97].

♦ В чем особенность причинного анализа на основе принципа активности?

Особенность причинного анализа выражается в идее «оживления», т. е. исследовательский подход требует отношения к Системам как к живым Существам (Субъектам).

Если Система подобна живому Существу, то причину его поведения следует искать внутри него, а внешнее играет роль условий развертывания внутренней причины.

Вселенная является не только живой Системой, она еще и бессмертна. Лейбниц писал, что «никогда не бывает ни полного рождения, ни совершенной смерти, в строгом смысле» [7].

Специфика причинного анализа на основе принципа активности выражается формулой: «внешнее» влияет как условие на «внутреннее», а причина исходит из «внутреннего».

Философское резюме: Все живое имеет причину в себе, а все остальное – снаружи.

2. Физиологический аспект

Так сложилось в отечестве и за рубежом, что физиология всегда имела очень сильное влияние на психологию. Поэтому, чтобы разобраться в методологических принципах психологии, необходимо получить исходные представления об их реализации в физиологии. С другой стороны, именно в физиологии наиболее остро и выразительно обнаруживается эффективность или несостоятельность методологических принципов.

Принцип активности как реализация приоритета «внутреннего» над «внешним» в физиологии развивался как переход от физиологии реактивности (И. П. Павлов) к физиологии активности (Н. А. Бернштейн, П. К. Анохин). В результате этого перехода пришли к выводу, что энергетическая трактовка соотношения организма со средой (стимул-реакция) должна быть заменена информационной трактовкой (пусковой стимул-результат).

В первой лекции мы говорили, что основная характеристика живой Системы – это спонтанное стремление ее к более организованному состоянию, т. е., строго говоря, уменьшение энтропии или возрастание «негэнтропии».

Эта идея стала главной в физиологии активности Н. А. Бернштейна: «Среда, как все неживые совокупности, движется, согласно второму принципу термодинамики, всегда в направлении возрастания энтропии. Организм и в своем онтогенетическом формировании и во всех проявлениях активности по ходу жизни движется негэнтропически, добиваясь и достигая понижения уровня энтропии в самом себе и в объекте своего воздействия…» [3. С. 70].

Подобный подход развивался и в теории функциональных систем П. К. Анохина, где взаимодействие организма со средой стало рассматриваться как обмен «организацией» (или информацией, Бернштейн говорил «негэнтропи-ей»), а энергетический обмен был лишь атрибутом информационного.

В. Б. Швырков: «…В отличие от рассмотрения материально-энергетических отношений между локальным воздействием и локальной рефлекторной реакцией, имеющих место у наркотизированных животных или спинальных препаратов, и принимавшихся как основа поведения в физиологии высшей нервной деятельности (по Павлову), поведение трактуется как средство двустороннего информационного соотношения организма и среды» [19. С. 46].

Рассмотрим, как это общее положение отразилось на принципах организации физиологического эксперимента и ключевом вопросе физиологии: как работают нейроны.

2.1. «Оживление» физиологического эксперимента

Физиология реактивности руководствовалась стратегией «аналитического эксперимента». Это означало, что для изучения «в чистом виде» какой-либо отдельной функции организма необходимо было подавить работу других функций. Поэтому для «чистоты эксперимента» животное обездвиживали, усыпляли, препарировали и т. и. В общем, в той или иной степени «вытряхивали» душу и изучали мертвое (в той или иной степени) тело.

Далее, у физиологов появились догадки, что вместе с «улетевшей душой» теряется еще что-то очень важное. Выяснилось, что при этом теряется совершенно новый вид «системных процессов или процессов организации физиологических процессов». Оказалось, что для изучения «системных процессов» (т. е. изучения души) необходимо отказаться от «аналитического эксперимента» и предоставить экспериментальному животному свободу. Так возник «метод свободного поведения» [2. С. 184].

Суть «метода свободного поведения» в стратегии «оживления» эксперимента, т. е. животному предоставлялась максимальная свобода поведения, исходя из того, что «проявление души» возможно только в свободном целенаправленном поведении, но не в условиях дезинтеграции: под наркозом, у препарированных животных и вообще, когда отсутствует целостный поведенческий акт [21. С. 18]. И чем естественнее становилось поведение животного в эксперименте, тем парадоксальнее оказывались полученные результаты по сравнению с результатами «аналитических экспериментов».

Особенно ярко эта разница обнаружилась при сопоставлении импульсной активности нейрона в «аналитическом эксперименте» (например, когда нейрон извлекался и изучался отдельно) с импульсной активностью нейронов, регистрируемых у бодрствующих животных в активном поведении.

2.2. «Оживление» нейрона

В «аналитическом эксперименте» (когда нейрон вынимали из организма и изучали изолированно) результаты изучения отдельного нейрона дали основание для представления о нейроне как о компьютерной микросхеме. Исходя из этого, мозг стал рассматриваться как аналог компьютера.

Однако все новые данные, получаемые при исследовании в свободном поведении животных, постепенно приводили к осознанию того факта, что в поведении имеют место нейрональные феномены, во многом иные, чем в условиях аналитических экспериментов [19. С. 53]. В свободном эксперименте нейрон стал вести себя как живое активное Существо.

Идея «оживления» нейрона зародилась в работах П. К. Анохина [2. С. 347–440], но наиболее выразительное воплощение она получила в системно-эволюционном подходе В. Б. Швыркова: «Нервные клетки оказались не “переключателями”, “кодирующими элементами”, или “генераторами команд”, а живыми клетками» [20. С. 19].

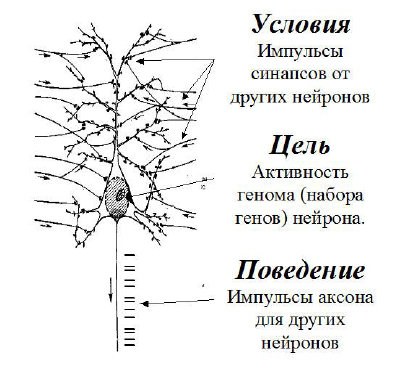

Рис. 9. Нейрон – это живой организм, имеющий цель, поведение и условия обитания

Итак, согласно системно-эволюционному подходу, нейрон стал рассматриваться как живое Существо, имеющее цель, поведение и условия жизни.

Цель жизни нейрона- это реализация его индивидуальной генетической программы, хранящейся в его геноме, если условия дозволяют. Поведение нейрона – это электрическая активность, исходящая из одного единственного аксона и посылаемая другим нейронам. Условие жизни нейрона- это синаптический приток электрохимических импульсов от других нейронов, попадающих на его тело через синапсы (рис. 9).

В системно-эволюционном подходе возникновение активности нейрона означало извлечение функциональной системы (или просто Системы) поведения из памяти. А прекращение активности означало, что поведенческий акт завершился достижением результата, т. е. определенного соотношения организма со средой.

«Так, оказалось, что существуют нейроны, активные только при подходе [животного] к педали, или только при подходе к кормушке, или только при нажатии на педаль, или только при захвате пищи и т. д.» [19. С. 59]. Возникновение активности нейрона могло также означать извлечение конкретного психического образа из памяти.

В. Б. Швырков: «У обезьян найдены нейроны, специализированные относительно разных этапов сексуального поведения […], у овец и обезьян – относительно разных “лиц”, причем у овец существуют нейроны, специализированные относительно безрогих самок и самцов с разными по величине рогами, что соответствует их иерархическому статусу, и относительно людей и собак […]. У обезьян показаны нейроны, специализированные не только относительно отдельных лиц, но и выражений этих лиц (гнев, радость и т. д.) […]» [19. С. 143].

Таким образом, принцип активности в физиологии реализовался в стратегию «оживления» экспериментального животного и нейрона. Но живая активность нейрона обнаруживалась только при наличии «системных процессов» (при наличии у тела души), а при разрушении «системных процессов» (т. е. при «вытряхивании» души из тела) нейрон превращался в компьютерную схему.

Физиологическое резюме: Принцип активности в физиологии «оживил» эксперимент и нейрон.

3. Психологический аспект

Психоанализ (от греч. psyche – душа, analysis – разложение) – 1) совокупность способов выявления неосознаваемых мотивов; 2) направление, созданное 3. Фрейдом [8. С. 302]. Согласно Фрейду, метод психоанализа призван за явным смыслом (или видимой бессмысленностью) проявлений «бессознательного» угадывать их истинную, сексуальную подоплеку [11. С. 374].

Либидо, согласно Фрейду, является доминирующим мотивом человеческого поведения. В поздних работах Фрейда Либидо рассматривается как синоним влечения к жизни [8. С. 189].

Другие статьи словаря: Фрейд Зигмунд [8. С. 429], интроспективная психология [8. С. 148], самонаблюдение [8. С. 351], глубинная психология [8, С. 81], психоанализ [8. С. 302], фрейдизм [8. С. 430], либидо [8. С. 189].

Принцип активности в изучении душевного мира заключается в толковании его элементов как «живых» Существ.

Впервые «живую» динамику душевного мира открыл Г. Лейбниц. Согласно Лейбницу, вечно «живая» активность элементов Души никогда не угасает и проявляется в постоянном стремлении их из потенциального состояния (состояния «сна») к состоянию актуальному (состоянию «бодрствования»).

Фрейд развил идею «живого» отношения к Силам «бессознательного», применив ее для трактовки неврозов и поиска стратегии их исцеления. Но при выделении главной Силы «бессознательного» он придерживался критерия биологической целесообразности (в отличие от Адлера) и не признавал надындивидуальных Сил души (в отличие от Юнга). Свою систему взглядов Фрейд назвал «психоанализ» [8. С. 429]. Следует обратить внимание, что этот термин имеет два смысла: «психоанализ» как концепция Фрейда и психоанализ как метод психологии «бессознательного» [8. С. 302]. Эту концепцию Фрейда называют просто «фрейдизм» [8. С. 330]. Так будем называть ее и мы.

«Фрейдизм» построен в соответствии с принципом активности, но он не соответствует принципам саморазвития и иерархичности (об этом позже).

3.1. Построение психологии на основе принципа активности

Принцип активности как реализация приоритета «внутреннего» над «внешним» в психологии развивался в форме перехода от интроспективной психологии (от лат. introspectio – гляжу внутрь, всматриваюсь [8. С. 148]) к глубинной психологии.

Искусство использовать принцип активности в психологии – это умение относиться к глубинным Силам души как к живым Существам. Если вы обладаете даром общения с животными, то подобное же отношение должно быть к вашим животным инстинктам: их нельзя подавлять, но их нельзя и распускать, – их надо одухотворять.

Истоки интроспективной психологии исходят из учения Р. Декарта, которое, как мы уже выяснили на первой лекции, основано на формуле «психика = сознанию». Исходя из формулы Декарта, основным методом изучения в интроспективной психологии является интроспективный метод. Этот метод предполагает изучение явлений душевного мира путем осознанного внутреннего самонаблюдения.

Истоки глубинной психологии исходят из учения Г. Лейбница, которое основано на формуле «психика > сознания». Исходя из формулы Лейбница, в глубинной психологии основным методом является психоанализ (от грен, psyche – душа и analysis – разложение), который позволяет изучать как «видимую», так и «невидимую» психику. Этот метод предполагает изучение явлений душевного мира путем анализа проективного материала (рисунки, сны, оговорки, очитки и т. и.), в котором спроецирована «невидимая психика».

Основная идея принципа активности заключается в трактовке элементов душевного мира как «живых» Систем, активно стремящихся перейти из сферы «бессознательного» в сферу сознания.

Вот как Иоганн Гербарт (1776–1841), последователь Лейбница, описывал «живую» динамику душевного мира: «Между представлениями складываются отношения противоборства и конфликта, поэтому они, стремясь удержаться в (<жизненном пространстве” сознания, теснят друг друга в сферу бессознательного, откуда стремятся вырваться, с тем чтобы занять прежнее положение» [8. С. 78].

Представление о живом само воплощении душевных Сил является необходимым правилом толкования душевного мира в «глубинной психологии», представителями которой являются 3. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг.