полная версия

полная версияИнформатизация криминологической деятельности. Теория и методология

С точки зрения содержания преступность – совокупность всех свойственных ей процессов32, включающих в себя достаточно устойчивую систему связей, в рамках которых протекают такие процессы. Системный анализ внешних взаимодействий составляет особую группу измерений действительности. Практически каждое явление зависит в своем бытии от внешних условий существования и представляет собой элемент в системе общей взаимосвязи, а потому рассматривается в виде определенного узла взаимодействия, в виде системы «явление – среда (условия существования)»33. Подобное рассмотрение, скажем, преступлений раскрывает одну из существенных сторон истины о них. Так, установлены достаточно тесные связи между фактами хищений и бесхозяйственностью и т. д. И человека нельзя отрывать от условий его существования. Сатерленд, в частности, утверждал, что личные свойства человека только тогда играют роль в преступном поведении, когда принимают вид социальных взаимозависимостей 34.

Тот факт, что интегральные свойства той или иной системы не есть простая сумма свойств составляющих ее элементов, давно и хорошо известен35. Потому многие криминологи, определяя преступность как совокупность преступлений, всякий раз подчеркивают, что это не простая совокупность: «Целое больше суммы частей, входящих в него». Характеристика преступности слагается из качественного анализа многосторонних связей между отдельными преступлениями как частями, образующими целое. Выявление этих связей – важнейшая задача криминологической науки.

По мнению И. С. Ноя, во-первых, все, что отнесено к преступности, связано между собой оценочным моментом (деяния оценены законом как преступные); во-вторых, преступления связаны между собой определенной степенью общественной опасности; в-третьих, деяния виновны и наказуемы; в-четвертых, они связаны общностью происхождения. Последнее обстоятельство имеет важное значение в методологии познания причин преступности36. Связь преступности как социального явления и преступления как акта индивидуального поведения, нарушающего социальную норму, проявляется «через» общество: оно установило социальную норму, и его противоречия порождают нарушение этой нормы37.

Таким образом, системный подход – общее методологическое направление криминологического исследования преступности, включает в себя и рассмотрение объекта с точки зрения взаимодействия целого и частей. Системно-структурный подход основывается на диалектическом представлении о связи и взаимодействии криминологических объектов, образующих субординированные и внутри себя относительно однородные структуры.

Системная организованность криминологических процессов может быть охарактеризована прежде всего с информационной точки зрения.

С системным подходом тесным образом связано системное моделирование. «Существо всякой информационной модели состоит не в копировании объекта, а в описании его поведения», – отмечал В.М. Глушков38. И такое модельное описание находит все большее применение в криминологическом прогнозировании преступности.

Информационные модели, выступая в качестве эвристических «заместителей» исследуемых криминологических объектов, лишь условно адекватных им, позволяют изучать такие процессы, которые недоступны для прямого экспериментального исследования. Системный подход связан с информационными и математическими методами по ряду направлений. Особую роль здесь играет понятие «структура» (информационная, математическая). Системный подход в социологии права и криминологии рассматривает исследуемые объекты как многофакторные структуры, состоящие из многих взаимодействующих и взаимосвязанных элементов. Чем более сложно организована система социальных объектов, тем более многообразно проявление ее системных и структурных свойств39.

Для применения математических методов и информационных средств в криминологическом исследовании представляют интерес системно-структурный и структурно-функциональный подходы.

В качестве одной из главных характеристик системно-структурного подхода выделяют стремление его не к изоляции и вычленению отдельных причин, отдельных движущих сил, а к одновременному анализу большой совокупности параметров40.

2.3. Информационные аспекты комплексного изучения преступности и системы воздействия на нее

Комплексный – это такой подход, при котором объект исследования рассматривается как целостное образование с совокупностью факторов, определяющих его существование и развитие.

Поскольку такой подход подразумевает использование результатов различных научных исследований, теорий, поскольку он характерен и необходим для изучения всех объектов материального мира, постольку он является общенаучным подходом, а методология его – общенаучной41. Значит, комплексный подход можно сопоставить с системным, структурным, функциональным, информационным.

Однако, находясь в диалектической связи со всеми остальными подходами, комплексный подход обладает своей спецификой. Он применим тогда, когда объект или группу объектов необходимо рассматривать как развивающуюся систему со множеством разнокачественных, логически неоднородных связей, как внешних, так и внутренних, различной степени общности. Этим условиям вполне удовлетворяют преступность, субъекты и объекты профилактики правонарушений.

Выделяют эмпирический и теоретический уровни применения комплексного подхода как методологического, диалектически синтезирующего другие методологические подходы. Эмпирический уровень предполагает синтезирование эмпирических методов познания с целью выявления эмпирических закономерностей развития объекта исследования – преступности. Теоретический уровень предполагает комплексирование теоретических методов познания, позволяющих построить теорию развития причин преступности и воздействия на нее.

В криминологической литературе под комплексным понимается подход, нацеливающий на междисциплинарный охват объекта. Так, комплексным исследованием называют изучение объектов с позиций разных наук42; комплексным подходом – способ изучения объектов, процессов, явлений, при котором используются методы, законы, теории и другие элементы различных научных дисциплин, осуществляется междисциплинарное взаимодействие43. Значит, комплексный подход представляет собой методологическую установку, ориентирующую на всестороннее рассмотрение объекта исследования с междисциплинарных позиций, требующую учета взаимосвязанности и разнородности (гетерогенности) его элементов, сторон, уровней и т. д., и имеющую своей конечной целью получение интегративного, целостного представления об изучаемом объекте44.

Предпосылками применения комплексного подхода к изучению преступности являются многогранность и органическая взаимосвязь всех аспектов (информационного, криминологического, уголовноправового, социологического и др.) изучаемого явления, возможность и необходимость объединения творческих сил представителей различных отраслей знания, занимающихся проблемой преступности45. Огромное значение для развития и формирования комплексного подхода к изучению преступности имеет и комплексный характер самой науки криминологии.

Практическая направленность (значимость) комплексного подхода связана с необходимостью выработки комплексных мер преодоления преступности, воздействия на нее. Система воздействия на преступность, будучи одним из вещественных воплощений уголовной политики, является сложным, многоэлементным по внутренней структуре образованием, включающим в себя как подсистему криминологическое предупреждение преступлений.

Напомним, что под системой воздействия на преступность понимается обусловленное существованием прошлой преступности сложное образование, целостная и упорядоченная совокупность социальных институтов, организация и деятельность которых имеют основным назначением внесение положительных изменений в будущее состояние этого негативного социального явления.

При изучении системы воздействия на преступность комплексный подход (в онтологическом значении) предполагает:

а) определение сущности и функционального назначения системы воздействия на преступность;

б) описание набора образующих ее элементов и их функций;

в) выявление характера взаимодействия структурных элементов системы воздействия на преступность;

г) исследование связей между системой воздействия на преступность и внешней средой;

д) рассмотрение системы воздействия на преступность в историческом аспекте, имеющем прогностический вектор46.

Таким образом, комплексный подход к разработке средств и методов борьбы с преступностью, включая информационные, обусловлен разнообразием характеристик преступности и ее причин и тем, что проблема борьбы с преступностью, или противодействия ее проявлениям, – междисциплинарная.

Система разнородных по дисциплинарной принадлежности знаний и методов образует специфическую целостность. На основе множества междисциплинарных исследовательских направлений формируется относительно самостоятельная комплексная дисциплина – криминология с ее криминологическим исследованием и комплексным характером методик.

В рамках криминологического или статистико-криминологического исследования используют статистические, математические, информационные методы и средства. Комплекс методов включает в себя статистические методы выявления и анализа закономерностей развития преступности, специальные способы выявления скрытых закономерностей, метод распознавания образа, метод моделирования, методы прогнозирования, методы построения криминологической типологии, методы сбора и обработки криминологической, уголовно-правовой, уголовно-статистической информации.

Комплексный характер методик криминологического исследования получил практический выход и в целевой программе борьбы с преступностью, так как уголовная политика ориентирует различные силы общества на борьбу с преступностью на комплексной основе. Комплексный подход является необходимым условием успеха на каждом направлении борьбы с преступностью.

Информационный аспект рассматриваемого подхода заключается в следующем. Комплексность предполагает использование различных видов социальной информации: уголовно-правовой, уголовностатистической, криминологической, профилактической, демографической и т. д.

Социально-правовая информация в широком смысле слова, согласно мнению Н. С. Полевого, М.М. Рассолова, включает в себя все виды информации (собственно правовую, криминологическую, криминалистическую, статистическую, экономическую и другие), которые циркулируют в юридических системах и проходят через сознание работников правоохранительных органов и учреждений (в этом смысле она и является социально-правовой)47.

Такой комплексный подход, с их точки зрения, чрезвычайно важен. Он обусловлен прежде всего широким охватом факторов организации управления социальным развитием. А «эффективному управлению, – как справедливо заметил еще В.Г. Афанасьев, – может служить только систематизированная комплексная информация, то есть информация, сочетающая в себе различные сведения, исторически и логически увязанные, поступающие в строго определенном порядке и последовательности»48. Это требование в полной мере относится к социально-правовой информации, используемой в рамках криминологических исследований, в процессе управления борьбой с преступностью, социально-правового воздействия на преступность и лиц, совершающих преступления, и потому нуждающихся в профилактическом воздействии.

Социально-правовая информация должна отвечать требованию оптимального ее накопления. Отраслевая автоматизированная система управления правоохранительными органами предполагает создание интегрированных систем социально-правовой информации, построение некоторых единых массивов информации, желательную концентрацию ее отдельных видов в одном месте, определение потребителей информации и т. д.49 Высказана также идея создать банк криминологических данных50.

В этой связи подчеркнем, что подразделение социально-правовой информации на криминологическую, уголовно-правовую, уголовно-статистическую и иную достаточно условно. Так, рассматривая необходимость накопления и использования информации уголовно-правового характера, В. А. Петров оговаривает, что информация о состоянии и тенденциях преступности по своему характеру является криминологической, но используется для планирования и оценки уголовно-правовой борьбы с преступностью и в этом смысле представляет собой часть уголовно-правовой информации (например, группировки по видам преступлений, мотивы и мотивации)51.

Учитывая, что одни и те же сведения могут быть использованы в различных видах деятельности правоохранительных органов, будем считать, что добавление прилагательных «криминологическая», «профилактическая» и т. п. к термину «информация» означает лишь, что информация необходима для достижения конкретных целей и речь идет об информационном обеспечении соответствующей деятельности структурных подразделений.

В условиях автоматизации различных видов деятельности правоохранительных органов появились отраслевые автоматизированные системы управления. Для обеспечения справочно-информационной функции системы организационного или административного управления созданы информационно-справочные и/или справочные правовые системы. Автоматизированная информационная система – хранилище и источник информации – служит информационной базой для информационно-справочной системы. Простейшей информационно-справочной системой является информационно-поисковая система, для реализации которой используется одно из информационно-поисковых устройств – компьютер. Такова общая цепочка взаимосвязанных элементов – подсистем АСУ. Одним из основных элементов автоматизированных систем управления наряду с компьютером является информационная база, представляющая собой совокупность справочных массивов данных.

Известно, что база данных – именованная совокупность данных, отображающая состояние объектов и их отношение в рассматриваемой предметной области, – организуется так, что данные собираются однажды и централизованно хранятся (и модифицируются) таким образом, что они доступны всем специалистам или системам программирования, желающим их использовать и имеющим на это право (так называемый санкционированный доступ). Особенности организации данных в базе данных обеспечивают использование одних и тех же данных во многих приложениях (например, для разных подразделений организаций или предприятий, относящихся к различным отраслям, для научных и административных работников)52.

Отсюда следует важный вывод: значимо не то, какая это информация (криминологическая, профилактическая, уголовно-правовая или иная), но то, что конкретно она отражает (сведения о правонарушениях, о правонарушителях и т. д.), и то, что она есть в наличии (в памяти компьютера, на машинных носителях) и способна удовлетворить информационные потребности криминологов или других специалистов правоохранительных органов, а также граждан, организаций и предприятий региона.

Высокий уровень информированности граждан, иных перечисленных потребителей информации может быть обеспечен только на основе комплексного совершенствования существующих средств и методов сбора, обработки и использования данных. Таким образом, проблемы информационного обслуживания в обществе нельзя решить в отдельно взятом учреждении. Необходимо рассматривать по крайней мере региональный аспект информатизации и компьютеризации общества, чтобы достичь поставленных целей в борьбе с правонарушениями. Порядок получения гражданами учетной информации в отношении себя определяется законодательством об информационных отношениях в сфере обеспечения правопорядка. С ростом числа обращений граждан к учетам органов внутренних дел острее встанет проблема их совершенствования на базе информационно-телекоммуникационных сетей.

2.4. Информационное и математическое моделирование и типологизация криминологических объектов

Необходимым условием эффективного применения информационных средств в процессе криминологического исследования служат правильные теоретические и методологические представления о роли информационных и математических методов в познании социально-правовых явлений. К важным предпосылкам применения данных методов в криминологическом исследовании относится наличие статистических закономерностей, обнаруживаемых в информационных потоках, массовых социальных явлениях и процессах криминогенного характера. Эти закономерности могут выражать причинные и иные связи, присущие данной области социальных явлений и процессов, общественных отношений. Обязательная предпосылка моделирования – рассмотрение объектов исследования как систем53.

Как известно, моделирование – это исследование каких-либо явлений, процессов или систем объектов путем построения и изучения их моделей. Модель – условный образ, отображающий существенные свойства исследуемого объекта (или процесса) так, что его изучение дает новую информацию о моделируемом объекте. Сущность моделирования социальных процессов, явлений состоит в условном воспроизведении изучаемых объектов с последующим решением возникающих задач по аналогии. Такое условное воспроизведение может принимать вид схем, графиков, математических формул. Знаковая (графическая, математическая, информационная) модель есть аналог исследуемого объекта (прототипа) и средство научного познания. Применение аналогии – общепринятый и естественный способ мышления. Выводы по аналогии вообще – это выводы, в которых посылки относятся к одному объекту (модели), а заключения – к другому (прототипу).

В методологическом аспекте необходимо уточнить в первую очередь сами понятия информационной и математической модели. Не претендуя на общее содержательное определение понятий, ограничимся рабочими определениями, справедливыми для частных задач, рассматриваемых в данной монографии. Поскольку в основе своей криминологическая исследовательская деятельность является информационо-аналитической, можно изучение социальных явлений, процессов на уровне информационных процессов объяснить исключительно в системе понятий, описывающих и использующих работу компьютера. Процессы обычно изучаются с помощью математических моделей, структуры – информационных.

Информационная модель – маломерное представление о многомерном информационном пространстве. Информационная модель преступности – портрет преступности как системы, как совокупности преступлений и лиц, их совершивших. Математическая модель преступности предполагает подход к преступности как процессу совершаемости преступлений. Математическая модель некоторого реального явления (процесса) – это математический образ данного явления, математическое представление и математическая формулировка таких его сторон, свойств и качеств, которые могут быть выражены на математическом языке при помощи различных средств и методов современной математики. Математическая модель в особой, символической форме выражает структурные и количественные связи, присущие изучаемым нами объектам, социальным явлениям, процессам54.

В ходе решения проблемы математического моделирования преступности, как правило, ставятся следующие задачи: выявление тенденции динамического ряда; прогнозирование уровня преступности в регионе на основе статистических измерений; построение функции, характеризующей развитие процесса совершаемости преступлений; типологизация (классификация) криминологических объектов на основе определяющих характеристик; выявление типа распределения для временного ряда на основе критериев Колмогорова, Романовского и др.

Существует несколько методологических подходов к моделированию преступности и преступного поведения, описанных в работах Ю. М. Антоняна, Ю. Д. Блувштейна, С. Е. Вицина, О. А. Гаврилова, К. К. Горяйнова, А. П. Закалюка, В. А. Минаева и других исследователей. В частности, по методике С. Е. Вицина матричные модели преступности позволяют отыскивать и количественно выражать зависимость между видами, группами преступлений характеристиками контингента преступников. Он же предлагал использовать для описания преступности или отдельных групп преступлений обобщенный показатель количественной оценки различных преступлений по признаку их общественной опасности55.

Моделирование преступности возможно с помощью не только матричных моделей, но и моделей множественной регрессии, факторного анализа и др. Общим для всех видов математических моделей является применение математических средств для описания моделируемых объектов. В качестве объектов моделирования в криминологических исследованиях выступают взаимосвязь различных социальных явлений с состоянием, уровнем и динамикой преступности, структурно-динамические колебания преступности.

По мнению Ю.М. Антоняна и Ю.Д. Блувштейна, математические модели в криминологии могут быть классифицированы по принципу их «работы» следующим образом: 1) модели распределения; 2) модели взаимосвязи; 3) модели имитационные; 4) модели распознавания образа56.

Наиболее перспективно использование этих моделей для прогностического моделирования преступности в целом, отдельных ее видов, индивидуального преступного поведения человека, ранее совершившего преступление.

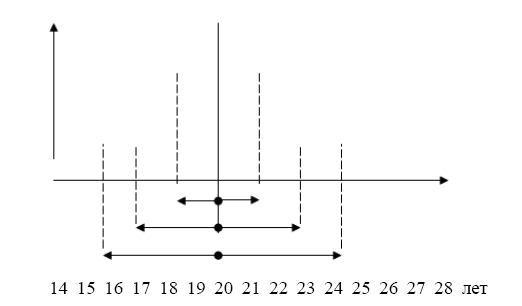

Пример модели распределения совокупности осужденных по возрасту57 (рис. 1). Эмпирическим материалом являются данные о возрасте 400 лиц, впервые осужденных за кражи, регистрируемые по линии уголовного розыска (две выборки по 200 чел., осужденных в 1963 и 1972 годах).

Рис. 1. Распределение осужденных за кражи по возрасту

Из этого распределения видно, что до 22 лет (возраст социальной зрелости) личность особенно уязвима по отношению к криминогенным влияниям; с возрастом вероятность быть осужденным за кражу для ранее не судимых лиц резко падает.

Для анализируемых выборок параметры: х1 = 20,68 года, х2 = 21,21 года; σ1 = 4,83 года, σ2 = 5,71 года; σ12 = 23,30, σ22 =32,64, где выборочное среднее (х) – средняя арифметическая величина распределения численностей поколений, то есть одного года рождения; индекс отличает значение исследуемой переменной – числа лиц конкретного возраста, впервые осужденных за кражу; выборочная дисперсия (σ2) – средний квадрат отклонений отдельных значений переменной от средней арифметической; выборочное среднее квадратичное отклонение (σ) – имеет важное значение как мера разброса значений переменной вокруг средней арифметической.

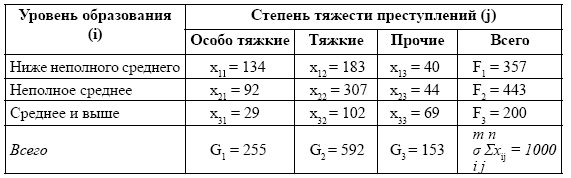

Пример модели взаимосвязи (зависимости) уровня образования осужденных и тяжести совершенных ими преступлений58. Эмпирический материал для построения модели – данные об образовательном уровне N = 1000 осужденных (простая случайная выборка) и тяжести совершенных ими преступлений, регистрируемых по линии уголовного розыска. В табл. 2 приведена группировка исследуемой совокупности по значениям обеих переменных.

Таблица 2

Соотношение уровня образования и тяжести деяния

Суммы частот по каждой строке (F) или столбцу (G) табл. 2 именуются маргиналами. F.G/N – частное от деления произведения каждой пары маргиналов на число элементов совокупности представляет собой ожидаемую частоту совместного появления каждого значения переменной xij.

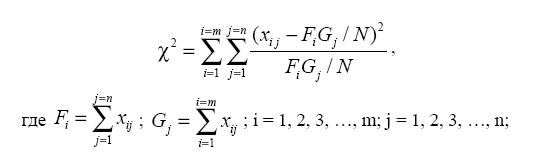

Проверка существенности расхождения между наблюдаемыми и ожидаемыми частотами проводится с помощью критерия χ2 (хи-квадрат). Теоретические значения критерия зависят от уровня значимости и от размерности (числа клеток) таблицы, а точнее от числа степеней свободы: ν = (m – 1) (n – 1); фактические – вычисляются по формуле:

xij – число элементов совокупности, обладающих одновременно ¡-уровнем образования и совершивших преступления j-тяжести.

В рассматриваемом случае ν = 4. Для этого числа степеней свободы теоретическое значение χ2. При уровне значимости 0,05 равно 9,488 (из таблицы χ2-распределения). Фактическое значение χ2 равно 108 (по формуле). Поскольку фактическое значение критерия хи-квадрат больше теоретического, то между переменными существует статистическая связь (не причинная, которая лишь возможно существует).

В качестве примера имитационной модели назовем имитационную систему криминологического регионального анализа «Искра», разработанную еще на кафедре технических средств управления Академии МВД СССР и реализованную на компьютере59. Система предназначена была для анализа и среднесрочного прогнозирования динамики преступности с учетом демографических факторов, «воспроизводства» преступности, кадровой обеспеченности уголовного розыска, факторов, отражающих деятельность службы уголовного розыска по выявлению лиц, совершивших преступления.